Лесовозобновление: виды, факторы влияющие на лесовозобновление, методы изучения.

Лесовозобновление — выращивание леса на некогда вырубленных, выжженных и других лесных площадях; процесс формирования нового поколения леса.

Лесовозобновление в зависимости от степени участия человека может быть:

Естественное возобновление леса — процессы непрерывной смены поколений древесной растительности в лесных сообществах, а также появления, роста и развития лесной растительности на территориях, где она ранее существовала и была уничтожена вследствие неблагоприятных природных или антропогенных факторов.

Вегетативное возобновление леса — образование нового поколения леса из вегетативных органов или из частей ранее произраставших деревьев и кустарников (поросли, корневых отпрысков, отводков, черенков). Свойственно лиственным породам — дубу, буку, осине, березе, липе, клену и др.

Семенное возобновление леса — образование нового поколения из семян древесных пород.

Предварительное возобновление леса — появление нового молодого поколения под пологом существующего древостоя.

Последующее возобновление леса — образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя или гибели насаждения. Большинство вырубок возобновляется естественным путем: самосевом, порослью и т. п.

Интенсивность естественного возобновления леса зависит от физико-географических условий, типа леса, способов рубки и технологии лесосечных работ, типа вырубки и лесоводственных особенностей возобновляющихся древесных пород. Наиболее благоприятная физико-географическая среда для естественного возобновления леса складывается в лесной зоне, особенно в тайге, где под пологом леса меньше подлеска и травянистой растительности, препятствующих процессу возобновления, а повышенное количество осадков обеспечивает постоянную достаточную влажность воздуха и почвы, создает хорошие условия для прорастания семян и развития всходов. В лесостепной, степной и полупустынной зонах и подзоне редкостойной тайги естественное семенное возобновление леса затруднено вследствие неблагоприятных природных условий. При естественном возобновлении леса часто происходит смена лесообразующих древесных пород. После сплошнолесосечной рубки смешанного древостоя на вырубках появляются сначала самосев и поросль быстрорастущих древесных пород (березы, осины, ольхи), и лишь спустя некоторое время под их пологом появляются теневыносливые хвойные породы. Успешность естественного возобновления оценивают по состоянию и высоте молодого поколения древесных растений, их количеству на единице площади (1 га) и размещению (единичное, групповое и т. п.).

Естественное возобновление леса возможно без вмешательства человека, а также при проведении комплекса мероприятий: сохранение подроста при лесосечных работах, оставление семенных деревьев и куртин на вырубках, очистка лесосек от порубочных остатков, минерализация поверхности почвы для улучшения условий прорастания семян древесных растений. Для оценки естественного возобновления леса необходимо получить объективные данные по его составу, количеству и качеству в возрасте до 10 лет. Для качественной и количественной оценок возобновления древесных пород под пологом леса и на вырубках для крупных регионов, природных зон, областей разработаны специальные шкалы оценки возобновления с учетом лесоводственных особенностей древесных пород, типов леса, состояния и происхождения, возраста и высоты растений. При оценке естественного возобновления леса, кроме его благонадежности (состояния), учитывают встречаемость растений (В) — отношение числа учетных площадок с возобновлением (п) к общему числу учетных площадок (N), выраженному в %; ее определяют по формуле: В = (п / N) х 100. Удовлетворительным считают возобновление при встречаемости конкретного вида растений не меньше 60 %. С помощью шкал устанавливают, в каких случаях требуются лесоводственные меры ухода за возобновлением леса для формирования древостоев с преобладанием или большим участием хозяйственно-ценных хвойных или твердолиственных пород.

Искусственное лесовозобновление — создание лесных культур на лесных землях с целью воспроизводства высокопродуктивных насаждений хозяйственно-ценных главных пород, а также сохранения и повышения природоохранных и др. полезных свойств леса. Осуществляют посевом семян, посадкой сеянцев и саженцев. Проводят его, прежде всего, на участках, где возобновление леса естественное не дает хороших результатов или где необходимо обеспечить повышение продуктивности и качества насаждений за счет применения достижении генетики и селекции.

Способ лесовосстановления определяют с учетом условий местопроизрастания (типов вырубок или типов леса) и технико-экономических возможностей лесхоза. Выбранный способ должен обеспечивать надежное, быстрое и экономичное создание высокопродуктивных насаждений хозяйственно-ценных пород. Восстановление леса проводят, если естественное возобновление леса на вырубках не обеспечивает формирование молодняков желательного состава и качества в установленные сроки: до 6 лет для лесов первой и второй групп и до 10 лет в лесах третьей группы. Площади, где в установленные сроки не обеспечивается естественное возобновление хозяйственно-ценных хвойных и твердолиственных пород, относят к лесокультурному фонду. Первоочередному лесовосстановлению из имеющегося лесокультурного фонда подлежат площади свежих вырубок, где не обеспечивается естественное возобновление леса или может произойти нежелательная смена хозяйственно-ценных пород.

Возобновление леса комбинированное — сочетание естественного возобновления и искусственного восстановления леса на одной и той же площади. Напр., при наличии хорошего порослевого возобновления лиственных сопутствующих пород в сложных типах леса вводится семенное поколение твердолиственных или хвойных пород. Оценку хода возобновления леса естественного проводят по специально разработанным шкалам.

Естественное возобновление, особенно предварительное, как правило, позволяет сократить срок выращивания древесины, создать леса, наиболее соответствующие по своему составу, структуре и строению конкретным естественноисторическим условиям. Считается, что естественно возобновившиеся леса более устойчивы против вредителей и болезней, более долговечны и, что особенно важно, наиболее экономичны с точки зрения затрат труда и средств. Однако естественное возобновление не всегда обеспечено в разных типах условий местопроизрастания. Иногда оно растягивается на длительный период и нередко происходит со сменой хозяйственно ценных древесных пород на относительно малоценные.

При искусственном лесовозобновлении почти всегда гарантируется создание и выращивание насаждений заданного состава и определенного целевого назначения. Имея равномерное размещение посевных или посадочных мест, лесные культуры обычно являются более быстрорастущими и однородными по таксационному строению, нередко и более производительными, чем естественные древостой; возраст рубки в них наступает раньше. Создание лесных культур связано, однако, со значительными затратами труда и средств, в том числе и на защиту их от вредителей и болезней, повышение их устойчивости и долговечности.

Хорошие результаты дает сочетание естественного и искусственного способов лесовозобновления. Искусство лесовода заключается в правильном определении оптимального соотношения и сочетания различных способов лесовозобновления на основе конкретных естественноисторических и экономических условий, чтобы при минимальных затратах обеспечить выращивание высокопродуктивных лесов лучшего качества.

Учет и оценку возобновления ведут по количеству всходов и подроста.

1. визуальный (глазомерный)

2. измерительный (сплошной – учет всего подроста, выборочный – закладываются пробные площадки, размер площадок 1х1, 2х2 м, количество 15-20 шт.)

Учет возобновления леса — выявление количества, породного состава и состояния естественного возобновления леса на прямоугольных или круговых учетных площадках, располагаемых на выделе в углах сетки квадратов. Расстояние между ними (l) определяют по формуле:

где: S — площадь обследуемого выдела, м 2 ; N – число учетных площадок.

Под пологом леса при обследовании закладывают площадки размером 10 м 2 : при площади выдела до 5 га – 30 шт., 5 – 10 га — 50, свыше 10 га – 100 шт. На непокрытых лесной растительностью лесных землях размер и число площадок на выделе зависят от густоты самосева (подроста), определяемой предварительно глазомерно.

На учетных площадках производится сплошной перечет лесовозобновления с распределением по породам, происхождению, категориям крупности по высоте (мелкий — высотой до 0,5 м, средний — высотой от 0,6 до 1,5 м, крупный — высотой более 1,5 м). Учитывают только жизнеспособные экземпляры самосева (подроста) 2 лет и более. Вся поросль от одного пня принимается за единицу возобновления, а корневой отпрыск считается отдельным экземпляром. Для каждой породы и категории крупности подроста (самосева) не менее чем на 10 растениях определяют возраст по числу годичных колец на срезе у шейки корня.

Признаки жизнеспособности подроста хвойных пород: густая, зеленая или темно-зеленая хвоя; выраженная мутовчатость; островершинная или конусообразная симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 ствола в группе деревьев и 1/2 при одиночном их размещении; прирост по высоте за последние 3—5 лет не утрачен; прирост вершинного побега — не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны; прямые стволики; гладкая мелкочешуйчатая кора без лишайников. Жизнеспособный подрост твердолиственных пород характеризуется нормальным облиствением кроны и пропорционально развитыми по высоте и диаметру стволиками.

Для оценки успешности возобновления используют коэффициенты перевода мелкого и среднего подроста в крупный: для мелкого — 0,5, для среднего — 0,8. Если подрост на участке (выделе) имеет разные высоты, оценку лесовозобновления производят по группам крупности, пользуясь следующими придержками: мелкий – экземпляры высотой до 0,5 м —составляют более 2/3 общего их количества; крупный — экземпляры высотой более1,5 м — составляют не менее 1/3 общего их количества. В остальных случаях придерживаются нормативов средней группы крупности.

Оценка подроста смешанного состава дается по главным породам, соответствующим лесорастительным условиям. Исходя из характера размещения по площади подрост разделяют на: равномерный – встречаемость подроста свыше 65 %; неравномерный — 40—65 %; групповой — не менее 10 шт. мелких или 5 шт. средних и крупных жизнеспособных экземпляров сомкнутого подроста в группе. По густоте подрост разделяют на: редкий – до 2 тыс. шт./га., средней густоты — 2,1—8,0 тыс.; густой — 8,1—13,0 тыс.; очень густой — более 13,0 тыс. шт./га.

Смена древесных пород.

Смена древесных пород (сукцессия) – это замена одних пород-лесообразователей на другие породы-лесообразователи на одной и той же площади. Согласно Сукачеву смены пород могут быть:

1)филогенетическими, 2)сингенетическими, 3)экогенетическими.

4. Филогенетич смены пород связаны с динамикой растительности в историко-геологическом аспекте. Эти смены длятся тысячи и сотни лет. Они вызываются крупномасштабными глобальными факторами, например с наступлением ледника, историческим расселением древесных пород. Они обуславливают эволюцию древесных пород, имеют прогрессивный характер.

5. Сингенетич. смены – это смены растительности на новых почвах, длятся от десятков до нескольких сот лет, напр-р луговые травы вытесняются ивами, а затем под их пологом формируется насаждение из темнохв-х пород.

6. Экогенетические смены – возникают в результате изменившихся условий среды, наиб.важны для лесоведения и лесоводства. Механизмы, побуждающие смены пород: автогенные, внутрипричинные, изменения в самой растительности и экзогенные, вызванные внешними причинами. Факторы, вызывающие экзогенные смены: климатогенные, напри-р смена пород, в резул-те ветровала; эдафогенные (при естественном заболачивании или осушении местности); зоогенные (разнос семян животными, объедание ими побегов и почек растений, вызывающие их выпадение из насаждения, провоцирование заболевания); антропогенные(носит прогрессивный и регрессивный характер, смены в результате сплошных рубок и пожаров); факторы, обусловленные биологическим и экологическими особенностями древесных пород. Растения-пионеры активнее заселяют территорию, быстрорастущие древесные породы имеют преимущества над медленнорастущими. Смена сосны на березу и осину, ели на березу и осину, в эксплуатационных лесах это обеспечивает лесной фонд. Предотвращение нежелательных смен: технически грамотное и интенсивное ведение лесного хозяйства, назаначение способов и технологий рубок, способов лесовозобновления, очистка лесосек от порубочных остатков, уход за составом молодняков, если не возможно естественное возобновление, создание лесных культур, проведение второстепенных и выборочных рубок.

Источник

Способы создания лесных культур

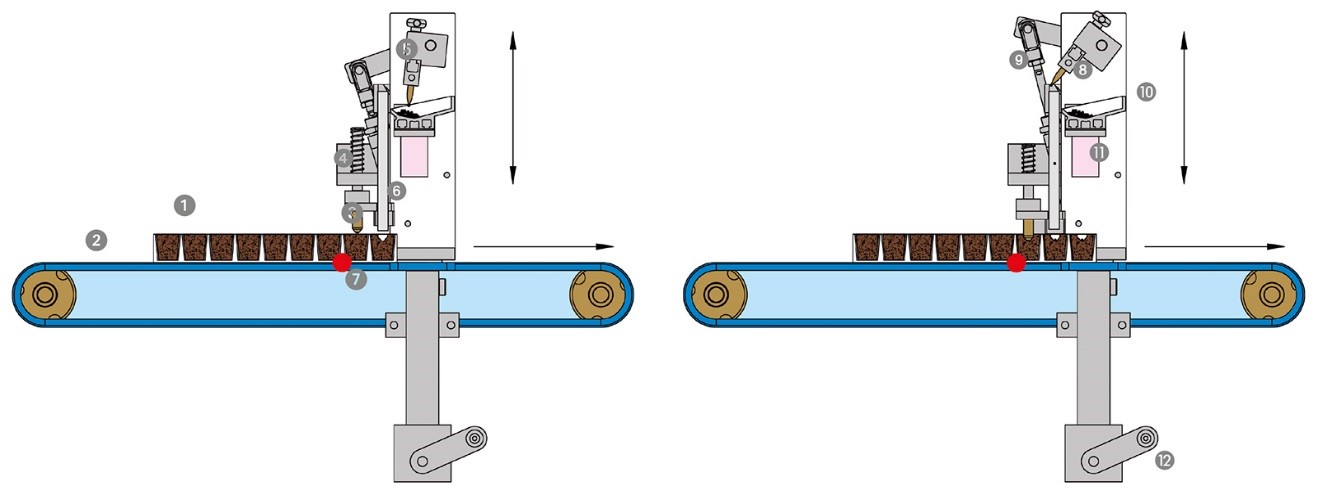

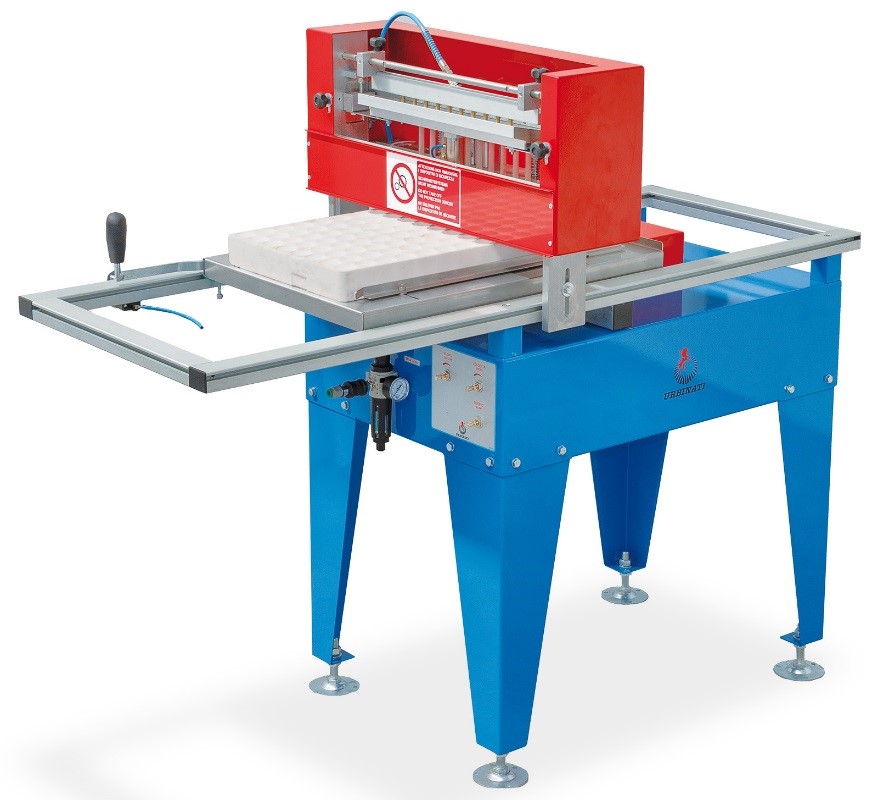

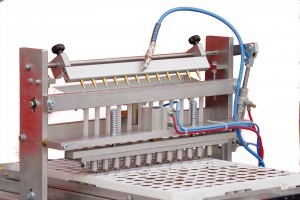

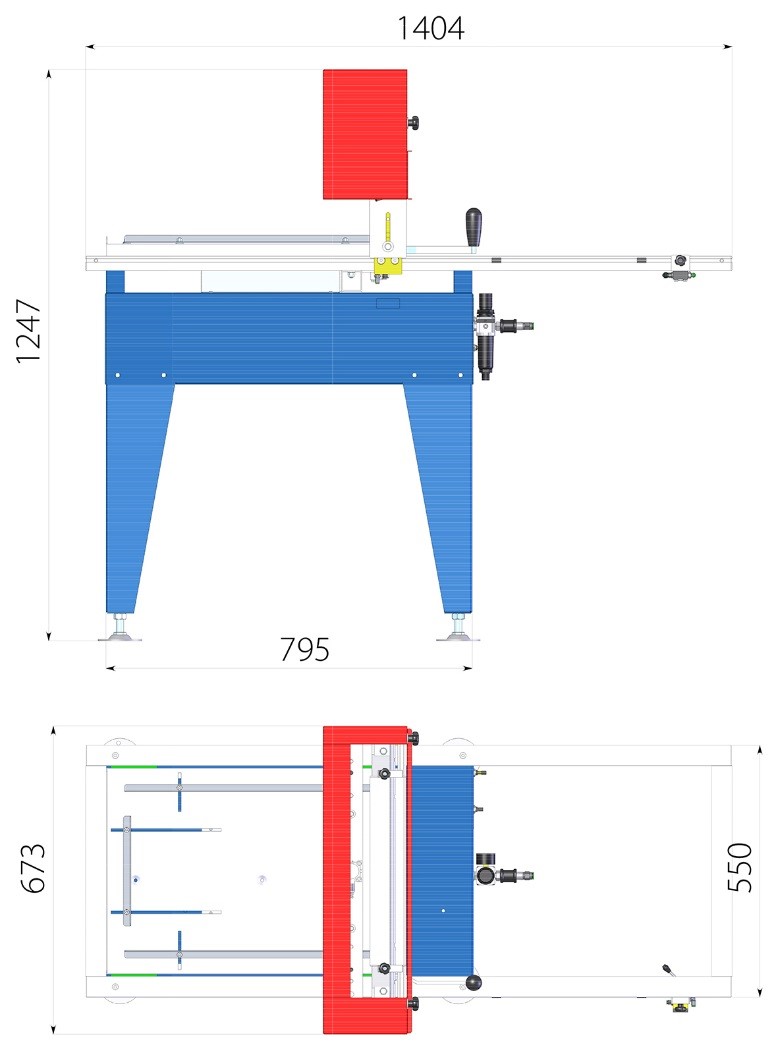

Линия для посадки хвойных культур в кассеты, включает в себя: система смешивания торфо-грунта, подача-наполнение кассет, маркер, высев в кассеты, засыпка грунтом, полив кассет.

Ниже показаны сеялки:

Рядная сеялка Kappa

Производительностью до 2400 рядов/час

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Рядка сеялки с электропневматической системой, подходит для любого вида лотков и семян, добавляется автоматическим лункоделателем.

- Ременная система позволяет этой машине стать частью полной линии добавляя наполнитель лотков, систему покрытия, полива и т.д. Сеялку можно дополнить кожухом с вермикулитом, системой полива с соплами или стопкоукладчиком.

- 99 сохраняемых программ посева

- Возможность фасовки от 2-до 99 семян на отверстие

- Вакуумная система Вентури

- Пневматический вибратор на семенной удерживабщей пластине

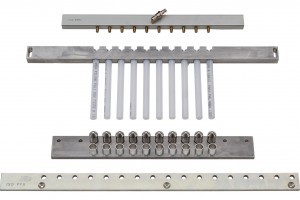

- Комплект насадок: 0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,50-0,60-0,70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Производительность в час: до 2400 лотков

- Максимальный размер лотка: мм 750×400

- Вес 170 кг

- Вакуумный насос: Мод. PVA 750

- Потребление воздуха, л/мин 100

- Мощность 1 кВт 400V 3PH 50/60Hz

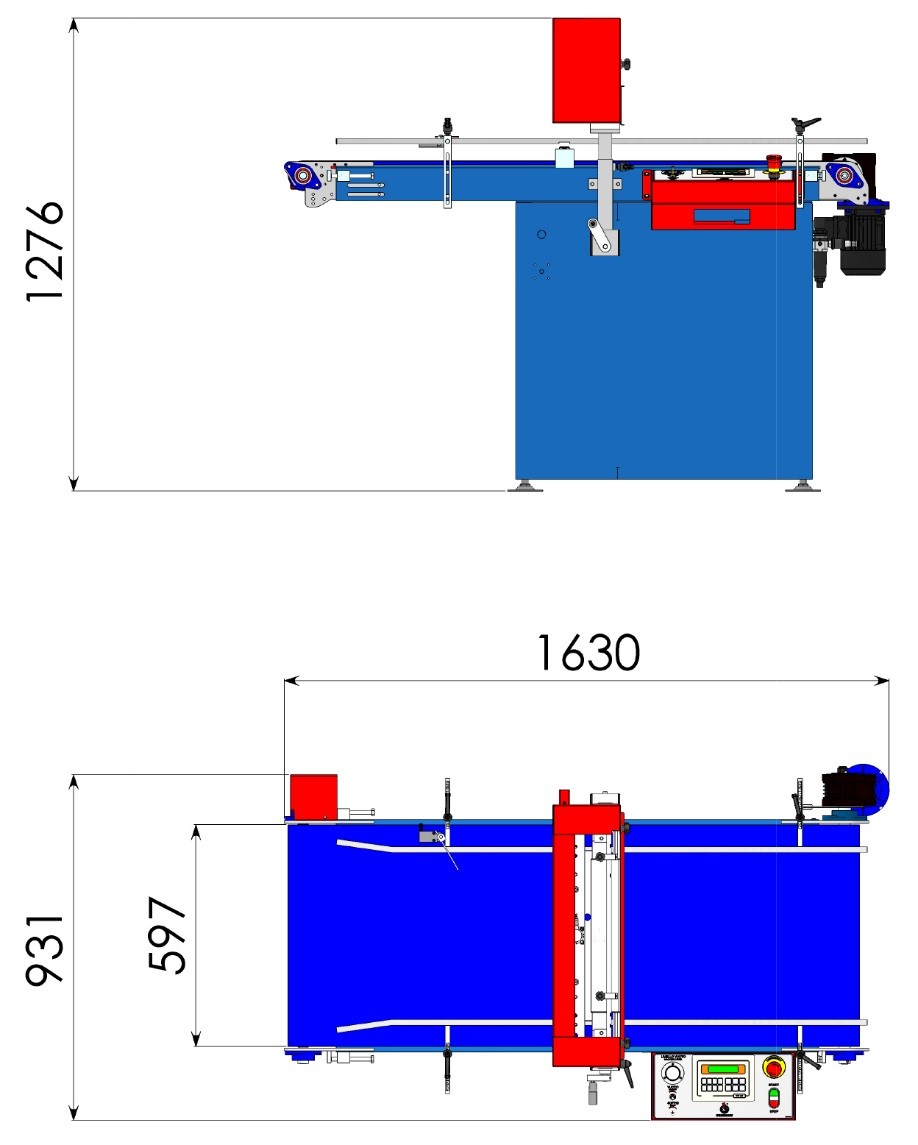

Рядная сеялка SF 13

Производительностью до 1700 рядов/час

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Полуавтоматическая рядная сеялка с пневматической системой, подходит для любого вида лотков и семян, дополняется автоматическим лункоделателем. Автоматическое подача вперед и всасывания оставшихся семян.

Деталь сеялки: включает одно сопло, одну трубку спуска, один штырь лункоделателя и один штырь подачи вперед.

Деталь сопла и лункоделателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Производительность в час: до 1700 лотков

- Максимальный размер лотка: 600×400 мм

- Вес 80 кг

- Вакуумная система Verturi

- Потребление воздуха, л/мин 190

- Комплект насадок: 0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,50-0,60-0,70

Рядная сеялка Urbinati Kappa

Рядная сеялка Urbinati SF 13

Срок поставки: 1,5-2 месяца

Общие понятия о лесовозобновлении и лесоразведении

Различают естественное, естественное в сочетании с искусственным (комбинированное) и искусственное лесовозобновление.

Естественным путем возобновление леса может происходить под пологом материнского древостоя до отвода его в рубку и на лесосеках после вырубки деревьев. В первом случае лесовозобновление принято называть предварительным, а во втором — последующим.

Естественное лесовозобновление выгодно отличается от искусственного тем, что сокращаются сроки лесовыращивания и не требуются затраты на закладку культур. Кроме того, такие насаждения обладают большей биологической устойчивостью и долговечностью. Поэтому там, где природные условия позволяют получить естественные Насаждения из ценных пород, необходимо использовать эту возможность.

Сочетание естественного и искусственного способов лесовозобновления применяют в том случае, когда в составе естественного возобновления недостаточно или вообще нет главных и ценных сопутствующих пород.

Искусственное лесовосстановление применяется на лесокультурных площадях, где не наблюдается и не ожидается естественное лесовозобновление ценными лесообразующими породами в связи с неблагоприятными для этого природными условиями или по другим причинам. Лесовосстановление — это создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесом.

Под лесоразведением понимают создание лесных культур на нелесных площадях. Лесоразведение проводят в основном на старопахотных землях, переданных в лесной фонд под облесение, в районах защитного лесоразведения и при лесной рекультивации земель.

Особым видом лесовосстановления является реконструкция малоценных молодняков, то есть коренное изменение состава насаждения путем создания лесных культур из хозяйственно ценных пород.

Лесные культуры под пологом леса

Под пологом леса создают лесные культуры с целью замены поступающих в ближайшие годы в рубку спелых древостоев, улучшения низкокачественных древостоев или формирования более сложных насаждений.

Ввод древесных пород под полог спелых насаждений, поступающих в рубку через 1—2 года, называют предварительными, а под полог расстроенных малополнотных и специального назначения насаждений — подпологовыми культурами.

Идея создания предварительных культур была выдвинута Ф. К. Арнольдом в 1887 г. (для тульских засек). В конце прошлого столетия (1895 г.) Г. Н. Корнаковский впервые начал создавать предварительные культуры дуба в Теллермановской роще (Воронежская область). Для этого подбирались высокополнотные насаждения с сплошным слоем подстилки. Для лучшего освещения почвы перед закладкой культур вырубали подлесок и малоценный подрост. Посев (шпиговку) желудей, а позднее и посадку сеянцев производили без подготовки почвы в ближайший сезон после рубок ухода. Чтобы избежать повреждения сеянцев или саженцев, материнский древостой вырубали и древесину вывозили из закультивированной делянки зимой по глубокому снегу.

Кроме дуба черешчатого под полог насаждения, идущего в рубку через 1—2 года, иногда вводилась ель обыкновенная.

При закладке предварительных культур расстояние между рядами сначала составляло 4 м, а позже на участках со значительным количеством главных пород в подросте его увеличили до 6 м. Посадочные места в рядах размещали через 0,5—0,7 м. Работы по посеву желудей и посадке сеянцев проводились вручную.

В предварительных культурах сеянцы и саженцы не повреждаются поздними весенними заморозками, ожогами корневой шейки и др. В настоящее время предварительные культуры закладывают редко. Объясняется это тем, что при рубке материнского древостоя, преимущественно в теплые периоды года, применении тяжелых машин для трелевки и вывозки древесины повреждаются, а часто и уничтожаются сеянцы и саженцы пород даже в снежные зимы.

Подпологовые культуры в настоящее время широко применяют в лесах зеленых зон с целью повышения их декоративных свойств, для усиления водоохранно-защитных свойств насаждений первой группы, обогащения кормовой базы дикой фауны в охотничьих хозяйствах и для повышения устойчивости и продуктивности малополнотных древостоев разного назначения.

При создании подпологовых культур очень важное значение имеет правильный подбор пород, которые должны быть устойчивыми в специфических лесорастительных условиях.

Приживаемость и сохранность подпологовых культур во многом зависят от качества посадочного материала и агротехники их создания.

Почва в низкополнотных насаждениях, как правило, задернелая, поэтому при подготовке под культуры прокладывают полосы или борозды. Следует, однако, отметить, что такие способы подготовки почвы имеют существенный недостаток. В Единецком лесничестве Молдавской ССР при прокладке полос в изреженных дубовых насаждениях у некоторых деревьев была отрезана значительная часть (38%) боковых корней толщиной от 2 до 6 см. Регенерация корней у деревьев после 30—40-летнего возраста весьма слабая, а у порослевых деревьев дуба онн вообще не восстанавливаются.

Более эффективным способом создания подпологовых культур является посадка сеянцев или саженцев в шурфы и на площадки. Шурфы и площадки располагают в местах наибольшего освещения почвы (на прогалинах). Площадки делают размером 1,5X1,5 или 2×2 м. Шурфы располагают группами по углам квадрата (по 4) или конвертом (по 5). На площадке целесообразно размещать 5—9 сеянцев или посевных мест, а в каждый шурф высаживать по одному сеянцу или саженцу. В каждое посевное место высевают 2—3 желудя.

При закладке культур под пологом изреженных насаждений следует побыстрее сформировать сомкнутый нижний ярус. В связи с этим в зависимости от полноты материнского насаждения, наличия кустарника и хорошего подроста количество площадок или групп шурфов должно составлять от 400 до 1200 шт. на 1 га.

Частичные лесные культуры

Частичными называются лесные культуры, размещенные на лесокультурной площади в сочетании с имеющимся подростом и обеспечивающие совместно с ним образование насаждения, обычно смешанного по составу.

В нашей стране применяются в основном два типа частичных культур, впервые разработанные в конце прошлого столетия в тульских засеках для возобновления дуба: коридорные культуры А. П. Молчанова и культуры биогруппами (густая культура местами) В. Д. Огиевского. Л. П. Молчанов впервые обратил внимание на то, что при посадке дуба сразу после рубки лесосеки, на которой еще нет поросли для защиты и подгона, саженцы дуба весной повреждаются заморозками и принимают вид корявого куста; кроме того, они слабо растут вследствие задернения почвы. Саженцы дуба, находящиеся среди зарослей и имеющие боковое отенение, но открытую верхушку, растут энергичнее в высоту, не кустятся и не повреждаются поздними весенними заморозками. Учитывая это, А. П. Молчанов закладывал культуры на лесосеках через 2—3 года после рубки материнского древостоя, когда появлялась поросль, достигающая ко времени закладки высоты около 1 м. Саженцы дуба высотой 0,7—1 м высаживали в ямки глубиной 35—40 см, посадочные места размещали рядами среди поросли по 1200 саженцев на десятину. На второй год и в последующие годы после посадки вокруг саженцев обламывали, осекали ветки и верхушки поросли или самосева, затеняющие саженцы дуба сверху. С каждым годом круги при осветлении дуба увеличивались, сливались воедино, образовывая сплошной коридор вдоль рядов саженцев. Такой способ облесения вырубок вошел в литературу под названием коридорный способ культур Молчанова.

В настоящее время коридорный способ в разных модификациях широко применяется при возобновлении не только культур дуба, но и других главных пород. Все процессы, связанные с закладкой коридорных культур, можно механизировать. Опыты показали, что наиболее интенсивно саженцы всех пород растут при размещении одним рядом по центру коридоров, первоначальная ширина которых составляет 0,75—1 высоты подроста. Расстояние между центрами коридоров в зависимости от породы, лесо- растительных условий, участия в составе самосева главных пород составляет 4—6 м. В рядах сеянцы размещают на расстоянии 0,5—0,7, а саженцы—1—2 м. В сосновых насаждениях вследствие уничтожения при рубках главного пользования самосева и подроста расстояние между рядами должно составлять 1,5—2 м. Коридорный способ создания частичных культур является наиболее эффективным на вырубках, где естественное возобновление сохранилось более или менее равномерно по площади.

При создании культур биогруппами (густая культура) В. Д. Огиевский рекомендовал на десятине устраивать 200 площадок площадью 2 м 2 (2х1 м). На каждой площадке высевали по 50 желудей или высаживали по 25 одно- и двухлетних сеянцев дуба. Такое густое размещение сеянцев или саженцев дуба предотвращает повреждение их поздними весенними заморозками и разрастание травянистой растительности с первого года, а в будущем способствует отенению их с боков. Главное достоинство густой культуры дуба, как отмечал В. Д. Огиевский, заключается в том, что из нескольких десятков растений дуба на площадке можно вырастить одно самое лучшее дерево.

Обобщая опыт искусственного разведения в тульских засеках, В. В. Попов установил, что при закладке густых культур по способу В. Д. Огиевского дубки на площадке рано смыкаются и в молодом возрасте растут в высоту энергичнее, чем в рядовых культурах.

В настоящее время густые культуры чаще всего практикуются на вырубках, где наблюдается неравномерное естественное возобновление по площади, при облесении крутых склонов, где невозможно механизировать лесокультурные работы, при создании подпологовых культур и при реконструкции малоценных молодняков с неравномерной густотой стояния древостоя. Количество площадок на лесокультурном участке в зависимости от наличия подроста главной породы и целевого назначения насаждения может быть разным (от 400 до 800).

Применение данного способа создания частичных культур ограничивается тем, что механизировать лесокультурные работы очень трудно, а часто и невозможно.

Сплошные культуры и подбор пород при их создании

В нашей стране закладка искусственных насаждений началась со сплошных культур. Создание сплошных лесных культур — это облесение территории с относительно равномерным размещением посадочных (посевных) мест на площади, обеспечивающим формирование насаждения из посаженных растений.

Сплошные культуры создают на площадях, где нет естественного возобновления. Они отличаются от частичных большим разнообразием по способам подготовки почвы, составу пород, густоте посадки, размещению главных и сопутствующих пород. В сплошных культурах можно применять высокоэффективные приемы агротехники, повышающие приживаемость, сохранность и рост растений, и целенаправленно регулировать лесокультурными методами процессы взаимодействия древесных пород. При закладке сплошных культур следует тщательно подбирать состав будущего древостоя, поскольку ошибки в подборе сказываются на биологической устойчивости и продуктивности насаждений.

Главные породы подбираются с учетом их биологических и экологических особенностей, состояния лесокуль- турных площадей, почвенных и климатических условий, назначения насаждений и экономических факторов. Большое количество видов тополей наилучше растут во влажных и сырых дубравах, а также в сугрудках. Ольха черная лучше растет в сырых дубравах, хорошо растет она также во влажных дубравах, во влажных и сырых судубравах и на низинных болотах. Оптимальные условия для роста бука лесного складываются в свежих дубравах Западной Лесостепи. В Левобережной Лесостепи он не выдерживает зимних морозов и весенних заморозков, а в Степи — сухости воздуха. Выбирая главные породы, необходимо учитывать комплекс факторов. Так, сосна обыкновенная наилучше растет в свежих дубравах, однако в этих условиях древесина ее рыхлая, деревья развивают мощную крону, которая легко обламывается навалами снега. Стволы сосны сбежистые и плохо очищаются от сучьев. В свежих суборях сосна растет хотя и менее интенсивно, но механические свойства ее древесины здесь самые высокие, стволы формируются малосбежистые и хорошо очищаются от сучьев.

Во влажных дубравах Лесостепи складываются оптимальные условия для роста дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, бархата амурского, тополей и др. Здесь при выборе главной породы решающим является экономический фактор. Так, при необходимости вырастить древесину с высокими механическими свойствами в культуры вводят дуб или ясень, а для получения пробкового сырья — бархат амурский. На водоразделах и верхних частях склонов в течение вегетационного периода резко изменяется содержание влаги в почве. На таких участках весной влаги много, а со второй половины лета содержание ее приближается к мертвому запасу. Естественно, что в качестве главных древесных пород в таких условиях следует использовать те, которые обладают широкой экологической амплитудой, образуют большое количество органического опада и развивают глубинную корневую систему (например, дуб черешчатый).

На склонах оврагов и балок следует высаживать корнеотпрысковые древесные породы. Одной из лучших корнеотпрысковых пород, которая, кроме того, имеет широкую экологическую амплитуду, является белая акация.

При выборе сопутствующих пород необходимо учитывать их лесоводственные и хозяйственные особенности. Сопутствующие и кустарниковые породы должны благоприятно влиять на рост главных пород и повышать продуктивность насаждений. Например, лиственные древесные растения, которые примешивают к сосне обыкновенной как главной породе в борах и суборях, ускоряют разложение ее органического опада и повышают содержание питательных веществ в верхних горизонтах почвы. При этом в свежих борах лучшей сопутствующей породой сосны является береза бородавчатая, а в суборях — дуб черешчатый.

В пределах ареала дуба и ясеня наиболее распространенными подгонными породами являются липа мелколистная, клен остролистный и граб обыкновенный. Эти породы хорошо растут на свежих темно-серых лесных суглинках и черноземах. Между тем при одинаковых требованиях к лесорастительным условиям они по-разному влияют на почву и рост главных пород. Липа более благоприятно, чем клен и граб, влияет на рост дуба и ясеня и поэтому повышает общую продуктивность насаждений.

Кустарники в насаждении предотвращают разрастание травяной растительности и привлекают многие виды птиц и диких животных. Опад кустарников, как и опад лиственных древесных пород, обогащает почву питательными веществами. До 7-10-летнего возраста большинство кустарников выполняет роль подгонных пород. В этот период они отеняют древесные породы с боков и этим улучшают рост деревьев в высоту. Кустарники также оказывают влияние на биологическую устойчивость и продуктивность насаждений. Для древесных пород лучшим кустарником во всех лесорастительных условиях, кроме боров и сухих суборей, является лещина обыкновенная.

Типы, способы и схемы смешения пород

В настоящее время накоплен значительный опыт по созданию искусственных насаждений. Совершенствование создания лесных культур вначале шло по пути смешения древесных пород в рядах, а затем — рядами. В производстве применяют поочередное, звеньевое, группово-звеньевое и шахматное смешение пород в рядах, а также простое, кулисное (полосное) и комбинированное чередование рядов: 1, 2. Нередко в культурах встречается сложное смешение древесных пород, одни из которых чередуются в ряду, другие высаживаются рядами.

При смешении в рядах могут чередоваться главные и сопутствующие породы, а также кустарники. Наиболее часто способ поочередного смешения пород в ряду применялся в степных и лесостепных условиях в двух вариантах (типах): древесно-кустарниковый и древесно-теневой. Первый предполагает обязательное поочередное введение кустарника, а второй — сопутствующей теневыносливой (теневой) породы, которая, произрастая во втором ярусе, выполняет роль подгона для главной породы. Эти два типа смешения применяют и при простом чередовании рядами.

В конце прошлого столетия в Рацинской даче Николаевской области применили шахматный способ смешения пород. Деревья, высаженные группами, лучше сохраняются. Использование этого способа смешения возможно после разделения участка на маленькие квадратные (от 1,5х1,5 м до 10х10 м) и прямоугольные (от 6×2 до 10×4 м) площадки. Слишком большие площадки неоправданы в лесоводственном отношении, поскольку в посадках на них формируются микроклиматические условия, приближающиеся к условиям в чистых насаждениях. На каждой площадке высаживаются сеянцы одной породы. На участке площадки с разными древесными породами размещаются в шахматном порядке. По границам клеток можно вводить разделяющие ряды кустарников. Шахматный способ смешения позволяет сформировать смешанные насаждения с равномерным размещением древесных растений разных видов на участке. К сожалению применение его требует больших затрат средств и ручного труда. Со временем было разработано еще два способа смешения порол — звеньевой и группово-звеньевой.

При звеньевом способе смешения главные, сопутствующие и кустарниковые породы чередуются в рядах группами по 3—4 посадочных (посевных) места в группе. При этом лучше обеспечивается сохранность в культурах вводимых пород и первоначально принятое взаимное их размещение. Группово-звеньевой способ смешения является промежуточным между звеньевым и шахматным способами смешения.

Создание культур с применением механизмов облегчается при смешении древесных растений рядами, поэтому чаще всего применяется рядовое размещение пород. Оно разделяется на простое и кулисное чередование рядов. В первом случае каждая древесная порода или кустарник размещаются через ряд, например ряд дуба чередуется с рядом липы. При кулисном чередовании несколько рядов одной породы чередуются с несколькими рядами другой.

Для смешения в рядах необходимо тщательно подбирать состав древесных растений, поскольку взаимодействие их проявляется раньше, чем при размещении чистыми рядами. Так, при смешении в рядах дуба черешчатого и черешни обыкновенной в свежих дубравах Лесостепи в первые годы жизни последняя растет энергичнее дуба и уже с 3—5-летнего возраста затеняет его сверху. Рациональное сочетание древесных пород в рядах позволяет раньше, чем при смешении чистыми рядами, использовать благоприятное межвидовое взаимовлияние. При смешении рядами в дубово-липовых культурах, созданных в свежих дубравах Лесостепи, благоприятное влияние подгонной породы на главную наблюдается с 4—5-летнего возраста, т. е. после смыкания рядов. При смешении в рядах в таких же по составу культурах липа начинает благоприятно влиять на дуб на 2—3 года раньше. Аналогичное явление наблюдается и в культурах с кустарником. При смешении в рядах древесные породы более равномерно размещаются по площади, чем при смешении рядами, особенно при кулисном чередовании.

В кулисах, при размещении древесных растений одного вида по несколько рядов, формируются близкие к чистым насаждениям экологические условия. При этом с увеличением ширины кулисы микроклиматические условия приближаются к условиям в чистых насаждениях. В связи с этим нецелесообразно высаживать кулисами древесные породы с ажурной кроной (ясень, бархат, лиственницу). Кроме того, при кулисном размещении главных и сопутствующих пород уменьшается запас деловой древесины главной породы.

Источник