Легитимность власти

Содержание:

↑ Эффективность и легитимность власти

Особенностью политической власти является ее элитарный характер: она осуществляется меньшинством. Для тех, кто реально управляет обществом, для политической элиты и государственных чиновников эффективность их власти определяется степенью достижения поставленных целей. Высшей целью, неотъемлемой функцией и предназначением власти является сохранение и развитие, адаптация всей системы, — в случае политической власти — общества. Для рядовых граждан власть тем эффективнее, чем лучше она обеспечивает поступательное развитие общества, которое выражается в повышении уровня и качества их повседневной жизни.

Таким образом, проблема эффективности напрямую связана с проблемой признания обществом правомерности, справедливости существующей политической власти. И хотя в распоряжении элиты, казалось бы, находятся все ресурсы власти, это не может гарантировать ей устойчивости собственного положения без обретения решающего ресурса — добровольного согласия на то основной части населения.

Легитимность – это признание данной политической власти — ее институтов, решений и действий — правомерными.

Легитимность обусловлена многими обстоятельствами, однако наиболее тесно она связана с экономическими интересами доминирующих социальных групп. Чтобы пользоваться устойчивым признанием общества, политическая власть должна иметь опору в тех классах и слоях, с интересами которых оно, прежде всего, связывает благополучие граждан.

Как правило, неэффективная власть не может в течение длительного времени оставаться легитимной, а следовательно, стабильной. Нелегитимная же власть не может долгое время быть эффективной: по мере утраты легитимности действия власти начинают встречать все более активное сопротивление общества.

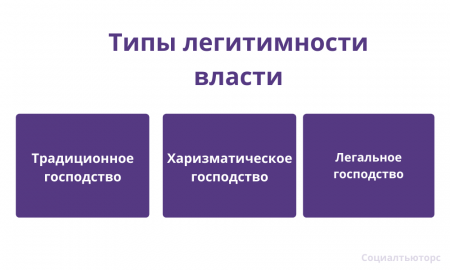

↑ Типы легитимности власти

В научный обиход термин «легитимность» ввел М. Вебер. Он выделил три основных типа легитимного господства (власти):

↑ Традиционное господство.

↑ Харизматическое господство.

↑ Легальное господство.

Легальное (рационально-бюрократическое) господство основывается на признании добровольно установленных юридических норм, направленных на регулирование отношений управления и подчинения. При такой власти подчиняются не личности, а установленным законам: им подчиняются не только управляемые, но и управляющие.

Легальное господство возникает в условиях формирования рыночной экономики и воплощается в правовом государстве.

Основными чертами этого типа господства являются:

- установление норм права и подчинение им каждого человека;

- применение норм права в управлении;

- господство в обществе права, а не чиновников.

Воплощать право в жизнь должны специально обученные, компетентные чиновники — бюрократия. Бюрократия, по Веберу, технически является самым чистым типом легального господства. В условиях легального господства всегда существует опасность превращения бюрократии из служанки общества в замкнутую касту, стоящую над ним. Чтобы этого не случилось, необходимо ограничивать и контролировать бюрократию: выполнять регулярную ротацию (замену через определенный срок) кадров,

Описанные типы легитимности, как правило, в реальной политической практике переплетаются и взаимно дополняют друг друга. Доминирование того или иного типа связано с типом существующего режима. Так, харизматическая власть характерна для авторитарных систем, тогда как в условиях демократии политическая жизнь определяется господством закона.

↑ Источники легитимности власти

Свое отношение к власти общество формирует, когда соотносит проявление власти с основными стереотипами собственного сознания. Всю совокупность такого рода стереотипов, из которых складывается нормативная основа политики, можно условно разбить на три основных компонента. И если согласиться с тем, что источником власти является народ, то эти три компоненты можно назвать тремя источниками легитимности:

- идеологический содержит установки, ориентированные на интересы лишь части общества, но именно той части, с которой оно связывает свои перспективы;

- правовой — отражает потребность общества в правилах игры, в государственном регулировании отношений между сторонами общественного договора о «социальном партнерстве»;

- нравственный — содержит установки общечеловеческого характера: не укради, не обмани, не убий.

Позиции власти устойчивы, когда она легитимна во всех этих трех компонентах.

↑ Легитимизация власти

Легитимация — процедура общественного признания какого-либо действия, события или факта, действующего лица. Она призвана обеспечить повиновение, согласие, политическое участие без принуждения, а если оно не достигается — оправдание такого принуждения, использования силы.

Легитимация политической власти включает в себя разнообразные виды деятельности, связанные со всеми областями жизни общества. Власть и в вопросе легитимности готова использовать все имеющиеся у нее средства Она добивается признания ее легитимности, используя для этого главные свои атрибуты: авторитет, право, насилие.

В соответствии с ними выделяются три направления деятельности по легитимации:

- Первое направление

Правящая элита представляет свой собственный интерес как всеобщий. К действительно общему интересу, заключающемуся в поддержании в обществе порядка и стабильности на фоне экономического благосостояния прибавляется частный интерес правящей политической группировки. В общественном сознании возникает иллюзия неразрывности общего интереса с частным интересом правящей элиты.

- Второе направление

Власть старается придать всем своим действиям законообразность. В правовом государстве это находит выражение в неуклонном следовании законам, отмене старых законов и принятии новых, в неправовом — в попрании норм нрава, неисполнении якобы устаревших законов, замене их противоречащими им подзаконными актами. При этом власть, попирая старый закон, требует неукоснительного исполнения рожденных ею новых законов.

- Третье направление

Власть создает репрессивные органы, использует систему принуждения, насилия.

Главное условие легитимации власти связано преимущественно с результатами ее функционирования. Поэтому лучшим и «простейшим» способом легитимации власти является проведение в жизнь такой политики, которая учитывала бы и сочетала интересы всех слоев общества и гарантирован достойные человека условия жизни. Для такого способа легитимации власти необходимы достаточно высокий уровень экономического развития общества и социально-политическая стабильность.

↑ Делегитимация власти

Делегитимация — утрата доверия, лишение политики и власти общественного кредита.

Причины делегитимации:

- противоречие между универсальными ценностями, господствующими в обществе, и интересами властвующей элиты;

- противоречие между идеей демократии и социально-политической практикой. Это проявляется в попытках решить проблемы силовым путем, нажимом на средства массовой информации;

- отсутствие в политической системе механизмов по защите интересов народных масс;

- нарастание бюрократизации и коррумпированности;

- национализм, этнический сепаратизм в многонациональных государствах, проявляющиеся в отвержении федеральной власти;

- потеря правящей элитой веры в правомерность своей власти, возникновение внутри нее острых социальных противоречий, столкновение разных ветвей власти.

В политической теории существует понятие «кризис легитимности». Этот кризис возникает тогда, когда статусу основных социальных институтов грозит опасность, когда требования основных групп общества не воспринимаются политической системой. Кризис может возникнуть и в обновленной общественной структуре, если власти в течение длительного времени не удается оправдать надежды широких народных слоев.

Источник

Три способа легитимации политической власти.

Первый способ — “традиционный ” — базируется на сакрализации политической власти и властных отношений; политический лидер рассматривается как «наместник Бога на земле»; люди не идут против власти и порядков из-за боязни кары, возмездия со стороны Бога.

Второй — «легальнорациональный” — основан на разуме, интересах; люди не нарушают существующие «формально-бюрократические» нормы функционирования политической власти из-за боязни хаоса и анархии; они убеждены в том, что существующий политический порядок — наиболее эффективный из реально возможных. (Этот способ нашел свое точное отражение в известном высказывании У.Черчилля о том, что «демократия — худшая из всех форм правления, за исключением всех остальных»).

Третий способ — «харизматический ” — опирается на веру в способность политической власти вывести общество из тупика; к этому способу легитимации политическая власть прибегает, как правило, только в чрезвычайно сложные, «революционные» периоды.

Теперь рассмотрим механизмы легитимации политической власти, т.е. средства

1. Социопсихологические механизмы легитимации. Это такие механизмы, которые формируют у индивида психологическую готовность признать правомочность деятельности институтов власти. К примеру, власти могут внушить людям, что недостатки в ее функционировании объективны и потому следует их «понять и простить», взамен обещая в будущем «скорейшего исправления положения».

2. Механизмы легитимации, основанные на участии граждан. Как справедливо отмечает Ю.Гайда, «участие граждан в управлении наиболее совершенная и успешная форма легитимации власти, так как пробуждает в них ощущение политической субъективности и позволяет отождествляться с политическим режимом и его политикой». Предоставляя людям возможность участвовать в выборах, референдумах, создавать политические партии, власть формирует у людей чувство сопричастности в формировании и осуществлении политики.

3. Социотехнические механизмы легитимации. Это такие механизмы, как политическая социализация и формирование политического сознания. С помощью этих механизмов у людей формируются определенные политические взгляды, которые в конечном счете оправдывают деятельность существующих органов власти.

4. Технократические механизмы легитимации. Технократическая легитимация обеспечивается эффективным функционированием политической власти. Оно формирует лояльное отношение людей к власти.

5. Легитимация посредством силы. В этом случае власть прибегает к таким средствам, как принуждение, устрашение, запугивание и т.п. С их помощью достигается определенный уровень лояльности общества к власти.

6. Легитимация путем формирования чувства внешней или внутренней угрозы. Это достаточно распространенный механизм легитимации власти. В этом случае власти, ссылаясь на действительную или мнимую внешнюю или внутреннюю угрозу, объединяют людей вокруг себя, тем самым упрочивая свое положение и как бы отодвигая на второй план вопрос о законности самой власти.

14. Сущность и классификация социально-политических учений.

Предметом истории политических учений являются теоретически оформленные в доктрину (учение) взгляды на государство, общество, политику.

1. Политические учения Древнего Востока(Египет, Иран, Индия, Китай, Вавилон, Ассирия) характерны тем, что политическая мысль не выделялась в самостоятельную область знания, выражалась в мифологической форме, и господствовало понимание божественного происхождения власти.

2. Великий мыслитель Древнего Китая Конфуций (551 – 479 гг. до нашей эры) признает божественное происхождение власти императора, но отказывается от божественного происхождения государства. Конфуций считал, что государство возникло из объединения семей; это большая семья, где император – строгий, но справедливый отец, а подданные – его послушные дети. Основным регулятором поведения в государстве Конфуций считал мораль, а главной целью государственной политики объявлял воспитание хороших нравов.

В 4 веке до нашей эры Шан Ян дал начало направлению, получившему название «легизм». Легисты, в отличие от конфуцианцев, считали нравственное воспитание людей недостаточным, и упор делали на строгие законы и суровые наказания.

3. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. Она изначально развивалась как идеология свободных людей. Во многих городах-полисах граждане активно участвовали в отправлении власти, легитимность власти была светской, вся Эллада была ареной ожесточенной борьбы за власть. Основу науки о политике заложили древнегреческие философы: Сократ (470 – 99 гг. до нашей эры); его ученик Платон Афинский (427 – 347 гг. до нашей эры) – политические идеи его изложены в диалоге «Государство»; ученик и критик Платона Аристотель Стагирит (384 – 322 гг. до нашей эры).

4. Политические учения Средневековья. Средневековье характерно следующими политическими процессами:

создание достаточно крупных, но слабо интегрированных монархий;

распад их на раздробленные политические образования;

расцвет сословно-представительных монархий.

Особенности политических учений этого этапа:

безраздельное господство католической церкви в духовной жизни;

политическая наука стала отраслью богословия, догмы религии приобретают форму законов;

социально-политическая мысль развивается усилиями религиозных деятелей;

обоснование теологической теории политической власти

5. . Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения. Характерные черты политической мысли этой эпохи:

освобождение политической науки от теологии;

развитие гуманистических начал в политической теории;

анализ проблем и свобод человека, закона и государства, демократического устройства общественной жизни.

6. Современные политические учения. Современная политическая наука в своем развитии прошла следующие периоды.

Первый период – становление современной политической науки

Второй период – активное расширение сфер политологических исследований (конец 40-х – вторая пол.70-х гг.) – характерен поворотом к проблемам либерализации политической жизни, демократии, социальной политики государства:

Третий период – поиск новых парадигм развития политической науки (сер.70-х гг. – наст. время).

15. Сущность, структура и функции политической системы общества.

Политическая система общества — это упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.

Структуру политической системы составляют следующие компоненты:

1) субъекты политической организации общества, к которым относятся — государство, политические партии, общественные организации и объединения, трудовые коллективы, профессиональные союзы, религиозные объединения и т.п.;

2) политическое сознание, характеризующее психологические и идеологические стороны политической власти и политической системы;

3) социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую жизнь общества и процесс осуществления политической власти;

4) политические отношения, складывающиеся между элементами системы по поводу политической власти;

5) политическая практика, состоящая из политической деятельности и совокупного политического опыта.

Выделяют следующие функции политической системы:

1) обеспечение политической власти для определенной социальной группы или для большинства членов данного общества (политической системой устанавливаются и осуществляются конкретные формы и методы властвования — демократические и антидемократические, насильственные и ненасильственные и т.п.);

2) управление различными сферами жизнедеятельности людей в интересах отдельных социальных групп или большинства населения (действие политической системы как управляющей включает постановку целей, задач, путей развития общества, конкретных программ в деятельности политических институтов);

3) мобилизация средств и ресурсов, необходимых для достижения этих целей и задач (без огромной организаторской работы, людских, материальных и духовных ресурсов многие поставленные цели и задачи обречены на заведомое недостижение);

4) выявление и представительство интересов различных субъектов политических отношений (без селекции, четкого определения и выражения на политическом уровне данных интересов никакая политика невозможна);

5) удовлетворение интересов различных субъектов политических отношений посредством распределения материальных и духовных ценностей в соответствии с теми или иными идеалами конкретного общества (именно в сфере распределения сталкиваются интересы разнообразных общностей людей);

6) интеграция общества, создание необходимых условий для взаимодействия различных элементов его структуры (объединяя разные политические силы, политическая система пытается сглаживать, снимать неизбежно возникающие в обществе противоречия, преодолевать конфликты, устранять коллизии);

7) политическая социализация (т.е. формирование политического сознания индивида и «включение» его в работу конкретных политических механизмов, благодаря чему происходит воспроизводство политической системы путем обучения все новых членов общества и приобщения их к политическому участию и деятельности);

8) легитимация политической власти (т.е. достижение определенной степени соответствия реальной политической жизни официальным политическим и правовым нормам. Легитимность, другими словами законность).

16. Государство в политической системе общества.

место государства в политической системе общества может быть определено как главенствующее.

Чем объясняется данный тезис? Ответ прост: теми особенностями, которыми обладает государство как элемент рассматриваемой системы. А ими являются:

1. Особый статус – интересы народа могут быть представлены на международной арене только государственным аппаратом, что обусловлено наличием и функционированием явления «суверенитет».

2. Особые полномочия, заключающиеся в том, что государство единственное имеет право создавать акты, регламентирующие все аспекты жизни на конкретной, четко оговоренной территории.

3. Особый «аппарат законного принуждения», который гарантирует существование и функционирование первых двух черт, а именно: наличие армии и органов охраны внутреннего правопорядка.

Многие правоведы приводят дополнительные особенности, но, как правило, они лишь уточняют представленные аспекты.

Исходя из вышеперечисленного, следует, что государство в политической системе общества фактически находится в двояком положении. Первое – это важный элемент, без которого система не может существовать. А, второе, представленные выше особенности вполне четко указывают на то, что оно находится на самой вершине «политической пирамиды», что и обуславливает его роль.

17. Государство и гражданское общество, их соотношение и взаимосвязь.

преследуют одну общую цель: социальные институты призваны служить человеку, защищать его права и интересы.

оно обеспечивает условия для самовыражения и свободы человека, его инициативы, предпринимательства и т.д.

они формируются одновременно.

рассматриваемых социальных и государственно-правовых явлений находит свое выражение в демократическом политическом режиме.

Правовое государство — это организация публичной власти, обеспечивающая, «обслуживающая» гражданское общество. В этом смысле можно сказать о государстве как форме гражданского общества.

Гражданское общество — это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, которые призваны способствовать реализации интересов индивидов и коллективов. Таким образом, сущностная черта гражданского общества — существование в его рамках различных социальных сил, общественных образований.

Одно из отличий государства от гражданского общества состоит в его способности принимать законы и другие нормативно-правовые акты и возможности применять меры государственного принуждения на основаниях, предусмотренных законом.

Государство и гражданское общество взаимодействуют друг с другом, образуют определенное единство. Взаимодействие гражданского общества с государством осуществляется и в более конкретных организационно-правовых формах. Это: 1) государственно-правовая регламентация функционирования субъектов гражданского общества, закрепление их конституционно-правового статуса;

2) участие субъектов гражданского общества и прежде всего тех из них, которые составляют политическую систему, в организации и деятельности органов государственной власти;

3) запрет тотального и мелочного вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в законную частную и личную жизнь человека и гражданина;

4) законодательное закрепление обязанности государства по обеспечению экономической, политической и социальной безопасности человека, его прав и свобод, которые в совокупности составляют содержание конституционного статуса личности в РФ.

18. Общественно-политические объединения (ассоциации) : признаки, разновидности, роль в общественной жизни.

Общественно-политические организации и движения – это добровольные объединения людей для выражения и реализации общественных интересов путем «давления» на публичную власть.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник