- Способ культивирования вируса полиомиелита

- Глава 45. Возбудители полиомиелита

- Вирусы полиомиелита

- Вирусологическая диагностика

- Вирусы Коксаки

- Вирусологическая диагностика

- Вирусы ECHO

- Вирусологическая диагностика

- Контрольные вопросы

- Полиомиелит – кошмар двадцатого столетия

- Как был открыт вирус полиомиелита

- Действенных способов лечения не было и нет

- Разработка первой вакцины

- Вторая вакцина от полиомиелита

- Победа советских ученых

- Конфета от полиомиелита – вкусно и полезно

- Особенности схемы вакцинации детей в России и мире

- Современное состояние проблемы

Способ культивирования вируса полиомиелита

Глава 45. Возбудители полиомиелита

Заболевание полиомиелитом было известно очень давно. В египетском храме был обнаружен барельеф с изображением египетского жреца, у которого одна нога тоньше другой (сухая нога), а стопа другой находилась в положении «конской стопы» — теперь известно, что это результат заболевания полиомиелитом.

Вирусы полиомиелита

Возбудители полиомиелита входят в семейство Picornaviridae (от лат. pico — маленький, rna — РНК-содержащий).

Это семейство включает три рода, из которых в патологии человека наибольшее значение имеют энтеровирусы: возбудители полиомиелита, Коксаки и ECHO (Enteric cytopathogenic human orphan viruses) (orphan — сирота).

Вирусная этиология полиомиелита была установлена К. Ландштейнером и Э. Папером в 1909 г. в опытах на обезьянах.

Морфологическая структура (см. рис. 52) Полиовирус относится к малым вирусам (15-30 нм). Вирус состоит из однонитчатой РНК и белкового капсида, состоящего из 32 капсомеров. Форма вируса кубоидальная. Внешней оболочки нет. Углеводы и липиды не обнаружены. Инфекционные свойства связаны с РНК.

Культивирование. Вирус полиомиелита хорошо размножается в культуре клеток почек обезьян, фибробластов, эмбриона человека и перевиваемых культурах клеток. Размножение вируса сопровождается цитопатическим действием (дегенерацией клеток).

Антигенная структура. Известны три серологических типа вируса полиомиелита, которые обозначаются римскими цифрами (I, II, III). Наибольшее эпидемиологическое значение имеет вирус I типа (вызывает заболевания в 65-90% случаев). Вирус II типа обнаруживается в 10-12%, вирус III типа вызывает отдельные спорадические заболевания.

Серотипы полиовируса различаются в реакции нейтрализации. Они не вызывают перекрестного иммунитета.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Кипячение убивает вирус быстро. Температура 50° С губит его через 30 мин. При комнатной температуре вирус может сохраняться до 3 мес. Низкие температуры он переносит хорошо. В испражнениях на холоде полиовирус сохраняется до 6 мес. В молоке — до 3 мес. Полиовирусы длительно сохраняются в почве, открытых водоемах, что имеет эпидемиологическое значение. Вирусы устойчивы к воздействию желудочного сока и к 1% фенолу. Чувствительны к формалину, хлорамину, перекиси водорода, перманганату калия и др.

Восприимчивость животных. К вирусу полиомиелита I и III типа чувствительны обезьяны (шимпанзе, макаки). К вирусу II типа чувствительны грызуны (хлопковые крысы, хомяки, мыши). Экспериментальное заражение вызывает у них заболевание, сопровождающееся параличами.

Источники инфекции. Больные люди и вирусоносители.

Пути передачи. Пищевой (вирус выделяется с фекалиями до 40 дней). Заболевание может передаваться мухами (мухи переносят вирус на лапках, брюшке) и через объекты окружающей среды; воздушно-капельный (в первые дни болезни вирус выделяется из носоглотки).

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Попав в организм на слизистую носоглотки, вирус проникает в лимфатические узлы глоточного кольца и тонкого кишечника, где происходит его репродукция (размножение). В крови накапливаются вируснейтрализующие антитела, блокирующие проникновение вируса в ЦНС. В том случае, когда вирус все-таки проникает в ЦНС, он локализуется с двигательных клетках передних рогов спинного мозга и в сером веществе подкорки, где вызывает воспалительно-дегенеративный процесс. В результате возникают вялые параличи, чаще нижних конечностей.

Клинически полиомиелит протекает в трех формах: абортивной, непаралитической (менингеальной) и паралитической (в 1% случаев).

Полиомиелитом чаще болеют дети в возрасте от 5 мес до 5-6 лет. Выделяется вирус полиомиелита с испражнениями и слизью носоглотки.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается пожизненный иммунитет, обусловленный образовавшимися вируснейтрализующими антителами к гомологичным типам вируса.

Профилактика. Ранняя диагностика и изоляция больных.

Специфическая профилактика осуществляется активной иммунизацией. Первая вакцина была предложена Солком в 40-х годах XX века. Эта вакцина состояла из инактивированных формалином полиовирусов I, II и III типа. Однако она не вызывала образования стойкого иммунитета и была очень болезненна при внутримышечном введении.

Вторая вакцина была предложена Сэбином. Она состояла из живых аттенуированных (ослабленных) штаммов-мутантов трех типов полиомиелита. Эти штаммы были лишены инфекционных свойств, но сохранили иммуногенность.

В 60-х годах М. П. Чумаков и А. А. Смородинцев, использовав ослабленный штамм, полученный Сэбином, разработали метод приготовления вакцины в виде конфет-драже, что значительно облегчило ее применение. Массовая вакцинация детей привела к почти полной ликвидации полиомиелита в СССР, за, что авторы получили Ленинскую премию.

Механизм действия вакцины состоит в интерференции вирусов, т. е. вакцинный штамм вируса, заселяя клетки кишечника, блокирует репродукцию дикого штамма, а также в образовании вируснейтрализующих антител.

Лечение. Симптоматическое. Применяют иммуноглобулин.

Вирусологическая диагностика

Цель исследования: выявление вируса и определение его типа; серодиагностика.

1. Кал больных (взятые на 1-й и 2-й неделе заболевания).

2. Носоглоточное отделяемое (взятое в первые дни заболевания).

3. Кусочки головного и спинного мозга, содержимое тонкого и толстого кишечника, лимфоузлы (секционный материал).

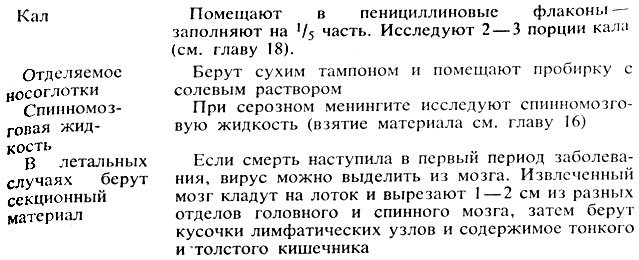

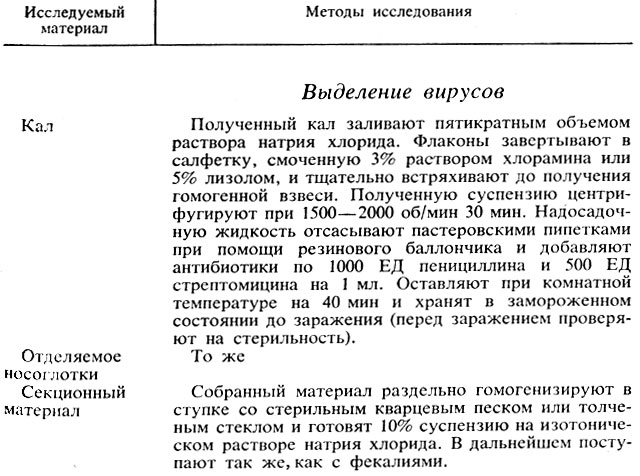

Способы сбора материала

1. Выделение вирусов путем заражения различных культур клеток.

2. Серологическое исследование (реакция нейтрализации) и РСК.

Выделение вирусов проводят путем заражения исследуемым материалом двух видов культур — первичных и перевиваемых клеток.

Ход исследования

О наличии вируса судят по цитопатическому действию на клетки.

При отсутствии дегенерации клеток в течение 7-10 дней после заражения проводят следующий пассаж. Для второго посева используют культуральную жидкость, взятую из первого пассажа, и заражают новую культуру клеток.

При отсутствии дегенерации клеток во втором пассаже результат считают отрицательным.

При положительном результате проводят типирование выделенного вируса с коммерческими сыворотками против вируса полиомиелита трех типов методом нейтрализации в культуре клеток и РСК.

Методы ретроспективной диагностики. Для подтверждения диагноза полиомиелита ставят реакцию нейтрализации с парными сыворотками больного. Одну сыворотку берут в начале заболевания, вторую — через месяц после начала заболевания. Обе сыворотки исследуют одновременно в реакции нейтрализации. Для этого сыворотки прогревают в течение 30 мин при 56° С и разводят раствором Хенкса. Разведения делают от 1:4 до 1:1024. Каждое разведение смешивают со стандартной дозой вируса I, II и III типа. После часового контакта (при комнатной температуре) каждой смесью заражают по 2 пробирки со взвесью культуры клеток и помещают в термостат на 4-9 дней. О результатах реакции судят по изменению цвета среды (от малинового до желтого). Изменение цвета свидетельствует о наличии антител. Изменение цвета происходит потому, что клетки остаются жизнеспособными, образуют продукты обмена, изменяющие реакцию рН и соответственно цвет среды. Жизнеспособность клеток обеспечивает нейтрализация вируса соответствующей сывороткой.

Положительной реакцию считают только при четырехкратном увеличении титра вируснейтрализующих антител, т. е. если, например, титр первой сыворотки был 1:8, а во второй, взятой через 1-2 мес, титр не менее чем 1:32.

Вирусы Коксаки

Вирус Коксаки впервые выделили в 1948 г. Г. Долдорф и И. Сиклс в городе Коксаки в США из испражнений детей при полиомиелитоподобных заболеваниях.

Морфологическая структура. Вирусы Коксаки относятся к мелким вирусам (20-30 нм). В их состав входит РНК и белок, форма кубоидальная.

Культивирование. Культивируются они так же как и полиовирус.

Антигенная структура. По антигенной структуре и патогенным свойствам вирусы Коксаки разделяют на 2 группы: А и В.

В группу А входят 24 серологических типа, которые различаются в реакции нейтрализации.

В группу В входят 6 серотипов, различающихся также в реакции нейтрализации.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Кипячение губит вирусы Коксаки быстро, 50-55° С — через 30 мин. Низкие температуры вирусы переносят хорошо. При температуре -70° С они сохраняются около 3 мес. Вирусы устойчивы к различным концентрациям водородных ионов, действию эфира, 5% лизолу, но проявляют чувствительность к хлороводородной кислоте, формальдегиду и т. д.

Восприимчивость животных. Вирус типа А вызывает у новорожденных мышей параличи, а серотип 7 — полиомиелитоподобные заболевания у обезьян и хлопковых крыс. Вирус типа В у новорожденных мышей вызывает спастические параличи.

Источники инфекции. Вирусы Коксаки в природе широко распространены. Они выделяются с испражнениями и из носоглотки от больных и вирусоносителей.

Пути передачи. Пищевой (при использовании зараженной воды, пищи и при контакте с объектами внешней среды, инфицированными вирусом; вирусы могут переноситься мухами), воздушно-капельный (больной выделяет вирусы при чиханье, кашле в первые дни болезни).

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка носоглотки и пищеварительного такта. Вирусы Коксаки характеризуются нейро- и миотропностью. Вирусы Коксаки А могут вызвать паралитические заболевания, схожие с полиомиелитом. Вирусы Коксаки группы В вызывают асептический серозный менингит, асептический миокардит и другие энтеровирусные заболевания.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается стойкий типоспецифический иммунитет.

Профилактика. Санитарные мероприятия: изоляция больных, карантин. Специфическая профилактика не разработана.

Вирусологическая диагностика

Цель исследования: выделение вируса и определение его типа.

Материал для исследования, способы его сбора и основные методы исследования такие же, как и при полиомиелите.

Методы диагностики. Выделение вирусов проводят так же, как и при полиомиелите: посев исследуемого материла на первичные и перевиваемые культуры клеток. Некоторые серотипы Коксаки А с трудом адаптируются в культуре клеток.

Выделенные вирусы идентифицируют в РСК и реакции нейтрализации.

Для дифференциации вируса Коксаки типа А от типа В ставят биологическую пробу: заражают новорожденных белых мышей (сосунков).

Вирус типа А вызывает у них вялые параличи без энцефалита, а вирус типа В вызывает судороги и параличи, кроме того, наблюдается поражение внутренних органов — печени, поджелудочной железы и др. При заболевании, вызванном вирусами Коксаки, используют также ретроспективный метод серодиагностики, ставят реакции нейтрализации с парными сыворотками (см. главу 45).

Вирусы ECHO

В 1941 г. Д. Эндерс при изучении полиомиелита выделил из кишечника больного вирус, который по серологическим свойствам отличался от вируса полиомиелита и других кишечных вирусов, и назвал его orphan — сирота. Дальнейшие работы показали, что имеется большое количество схожих с ним вирусов, а всю группу назвали ECHO — Enteric cytopathogenic human orphan viruses.

Морфологическая структура. Величина вируса ECHO 10-15 нм. По своей структуре и репродуктивной способности он мало отличается от полиовирусов и вирусов Коксаки.

Культивирование. Вирусы ECHO, так же как вирусы полиомиелита и Коксаки, культивируют на первичных и перевиваемых линиях клеток.

Антигенные свойства. Вирусы ECHO включают 32 серологических типа, не создающих перекрестного иммунитета.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Такая же, как и у вирусов Коксаки.

Восприимчивость животных. Животные не чувствительны к вирусам ECHO.

Источники инфекции, пути передачи и входные ворота. Такие же, как у вирусов полиомиелита и Коксаки.

Патогенез. Вирусы ECHO являются причиной разнообразных заболеваний — вызывают асептический серозный менингит, энтеровирусную лихорадку, эпидемические экзантемы, миокардит и другие лихорадочные заболевания.

Иммунитет. Вирусы ECHO создают стойкий иммунитет за счет вируснейтрализующих антител.

Профилактика. Общесанитарные мероприятия как и при других кишечных инфекциях, но следует помнить, что переохлаждение и перегревание способствуют распространению энтеровирусных заболеваний. Специфическая профилактика не разработана.

Вирусологическая диагностика

Материал для исследования, способы его сбора, основные методы исследования и диагностики такие же, как и для других энтеровирусных заболеваний. Однако в качестве культуры клеток ткани лучше использовать первично-трипсинизированные.

Контрольные вопросы

1. Какие вирусы включены в семейство Picornaviridae?

2. Каковы величина и морфологическая структура вирусов полиомиелита, Коксаки и ECHO?

3. Какие Вы знаете методы культивирования полиовирусов? Чем сопровождается размножение вирусов в культурах клеток?

4. Какие Вы знаете типы полиовирусов? Какой из них имеет наибольшее эпидемиологическое значение?

5. Источники заболевания, ворота инфекции и патогенез при заболевании полиомиелитом.

6. Расскажите о специфической профилактике полиомиелита.

7. Какой материал следует взять для исследования и какие основные методы используются для диагностики при подозрении на полиомиелит?

8. Расскажите о вирусах Коксаки.

9. Расскажите о вирусах ECHO.

При условии что, охото, чтоб выходные прошли шикарно, предлагаем осведомиться с услугами нашенских шлюх. Будьте убеждены, что проститутки Оренбурга сверхспособны вас задивить. | При стремлении испытать незабываемый оргазм, ознакомьтесь с глубоким списком услуг умелых индивидуалок на нашенском веб портале. Всю информацию о себе честно указали индивидуалки Пензы, не увеличивая тарифов за свидание.

Источник

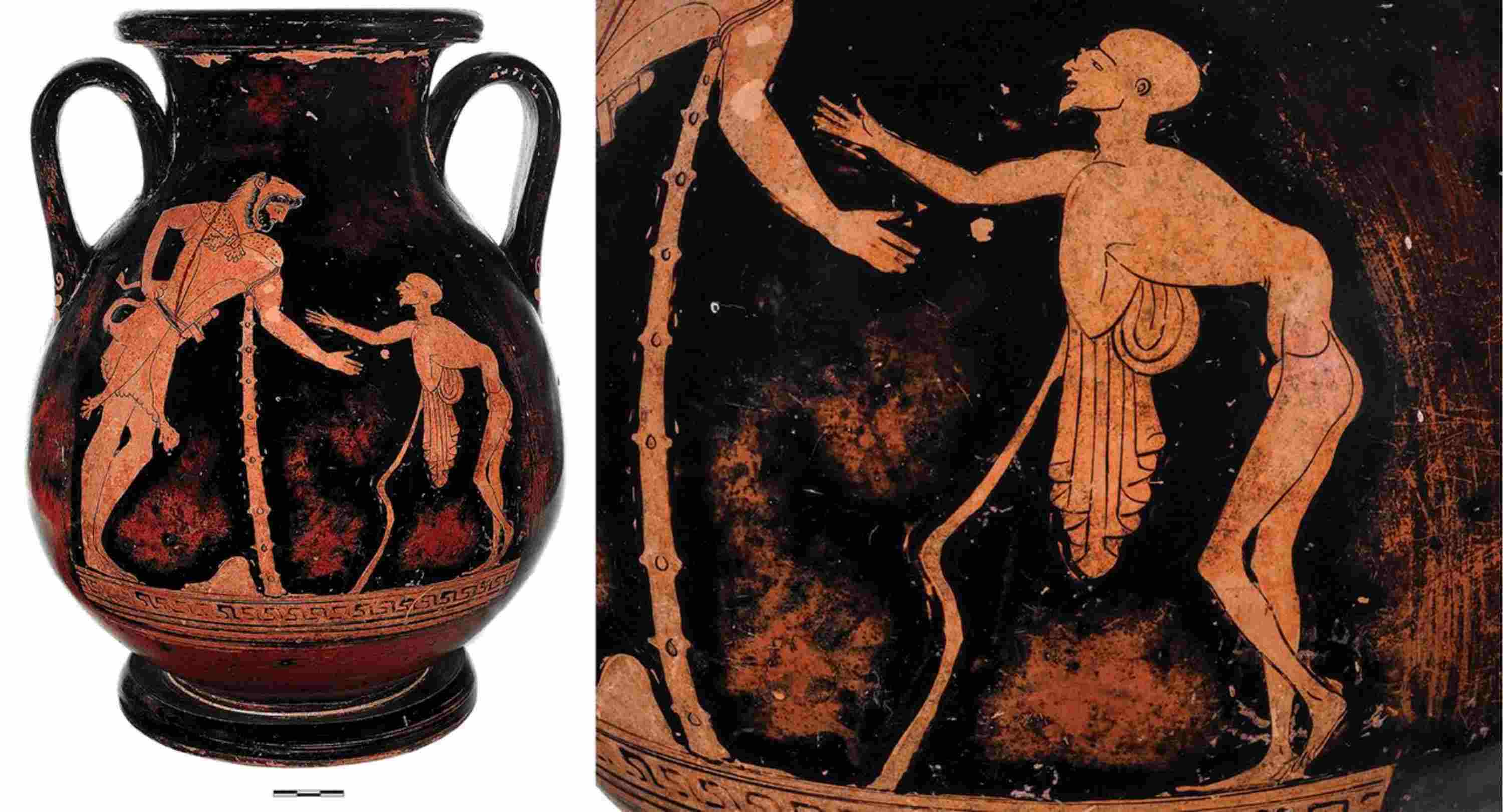

Полиомиелит – кошмар двадцатого столетия

Опасное инфекционное заболевание – полиомиелит – преследует жителей планеты на протяжении многих тысяч лет. Существуют исторические доказательства случаев болезни в Египте и Палестине еще в IV в до нашей эры. К примеру, взгляните на сосуд из захоронения, найденного в Италии (480 г. до н.э.), на рисунке изображен Бог старости Герас с деформированным позвоночником и атрофированными мышцами – признаки, характерные для полиомиелита.

Вирус, который его вызывает, поражает спинной мозг, слизистую кишечника, что в итоге приводит к смертельному исходу или парализации человека. В группу высокого риска входят дети до пяти лет.

На данный момент благодаря вакцинации почти во всех странах мира заболевание можно считать практически истребленным. Тем не менее вирус существует, и, если по какой-либо причине не была сделана прививка, вероятность заболеть остается. Страшные последствия – паралич конечностей, деформация позвоночника, инвалидность, парализация спустя 30 лет после перенесенного заболевания – далеко не все осложнения полиомиелита. Здесь представлен список имен лишь некоторых известных людей, которых постигла эта ужасная участь.

Как был открыт вирус полиомиелита

Самые первые попытки изучить полиомиелит предпринял врач-ортопед из Нидерландов Якоб Гейне. В 1840 году он систематизировал данные о болезни и описал ее характерные особенности. Гейне предположил, что в основе патологии лежит инфекция.

В 1907 году ученый из Швеции Викман классифицировал клинические признаки заболевания, а в 1908 полиомиелит был воспроизведен в опытах с обезьянами – Поппер и Ландштейнер вводили животным препарат, полученный из спинного мозга больного ребенка. Все тесты на бактерии были отрицательными, поэтому исследователи предположили вирусное происхождение болезни.

НА ЗАМЕТКУ! Вирус обладает высокой устойчивостью к внешним факторам. Он отлично переносит высушивание и заморозку, на него не действуют ферменты пищеварительного тракта, химические препараты, антибиотики. Он сохраняет жизнеспособность в течение трех месяцев в водной среде и на протяжении шести месяцев – в фекалиях. Зато он не переносит УФ-лучей, средств дезинфекции и высоких температур.

Главные «объекты» вируса полиомиелита – дети, не достигшие пяти лет. Взрослый не привитый человек тоже может заболеть, но в этом случае патология будет протекать особенно тяжело. Заражение возможно при употреблении воды или пищи, через окружающие предметы. Чаще всего вирус активируется летом и осенью.

Как ни странно, но болезнь стала принимать эпидемический характер при повышении уровня гигиены и комфорта населения. Ученые выяснили, что контактировать с возбудителем человеку лучше в младенческом возрасте – запаса материнских антител достаточно, чтобы при встрече с вирусом сформировался иммунитет. При повышенном стремлении к чистоте и стерильности такой встречи не происходит. В результате в дальнейшем, по мере расходования материнской защиты, вероятность заражения резко возрастает.

В 1949-1951 гг группа ученых обнаружила, что вирус, вызывающий полиомиелит, может размножаться в культурных средах. Такое открытие позволило не только приступить к активной разработке диагностических и профилактических методов, но и начать поиск вакцины. В 1954 г Фредерик Роббинс, Джон Эндерс и Томас Уэллер получили за него Нобелевскую премию.

Действенных способов лечения не было и нет

Как же пытались лечить полиомиелит? В конце XIX — начале XX веков, когда болезнь приобретала характер эпидемий, заболевшие попадали в госпитали надолго: на месяцы и даже годы. К сожалению, последствия паралича в большинстве случаев оставались на всю жизнь и не поддавались лечению.

Если вирус затрагивал мышцы диафрагмы, больных помещали в так называемые «железные легкие» – ящики, в которых работе легких помогала смена давления.

Самое плохое то, что такое лечение не помогало. Дети и взрослые, пораженные вирусом, жили и умирали, находясь скованными металлической конструкцией. Проведя в такой камере год, у пациентов атрофировались дыхательные мышцы, их даже нельзя было подключить к современным аппаратам искусственной стимуляции. К слову сказать, до сих пор существуют люди, пользующиеся «железными легкими», к сожалению, вернуться к обычной жизни для них не представляется возможным.

Разработка первой вакцины

Первая вакцина от полиомиелита появилась в начале 1952 г. Ее создателем был вирусолог Джонас Солк из Соединенных Штатов. К тому времени болезнь распространилась по всему Земному шару – только в Америке в течение 1952 году от вируса погибло более 3 000 человек, а остались парализованными более 21 000.

За основу были взяты мертвые вирусы, так как к моменту создания вакцины от полиомиелита Джонас Солк занимался разработкой вакцины от гриппа, и во время испытаний препарата на пациентах он заметил, что убитые вирусы тоже вызывают ответ иммунной системы. В процессе поиска в экспериментах было задействовано почти 20 000 обезьян. Однако ученый понимал, что этого недостаточно, и для масштабного производства необходимо каким-то образом размножать возбудителя в пробирках. Для осуществления идеи Солк воспользовался достижениями Фредерика Роббинса, Джона Эндерса и Томаса Уэллера.

Полученный в итоге препарат ученый, в первую очередь, ввел себе и своим близким – трем сыновьям и жене. Происходящее фиксировали на фото и видеокамеры – в дальнейшем эти материалы использовали для успокоения населения при проведении массовой иммунизации. Оказалось, что вакцина безопасна и эффективна, и уже в 1954 году непроверенный состав ввели пяти тысячам учащихся школ. После вакцинации не заболел ни один ребенок.

Вторая вакцина от полиомиелита

Однако, несмотря на эффективность вакцины Солка, численность заболевших снижалась незначительно. Постепенно выяснилось, что препарат вызывает лишь кратковременный иммунитет к полиомиелиту. Тем не менее, огромный масштаб производства позволял получать средства на продолжение научных исследований: большое внимание уделялось механизму размножения возбудителя.

В 1958 году вирусолог Сэбин обнаружил любопытный факт – если возбудитель размножается в условиях низкого температурного режима, выживает форма, не приводящая к болезни. При оральном введении такого вируса в живой организм в сочетании с чем-то сладким полиомиелит не развивается, но зато к нему образуются антитела. Получается, что вирус живой, но не патогенный, при этом дающий нужный иммунный ответ.

Полученная вакцина Сэбина обладала существенными преимуществами перед препаратом Солка. Во-первых, не требовался укол – было достаточно капнуть ребенку на язык. Во-вторых, ее производство требовало меньших финансовых затрат. В третьих, полученный иммунитет сохранялся длительное время.

Однако Национальный фонд США отверг эту идею, мотивируя это тем, что в Америке уже есть рабочая вакцина, а использовать живой вирус небезопасно.

Победа советских ученых

Судьбу живой полиомиелитной вакцины и её дальнейшей роли в мировой эпидемиологии решила встреча Сэбина с советским ученым Михаилом Чумаковым. На тот момент Михаил Петрович находился в Америке – вместе с женой и коллегой он был командирован в Штаты для обмена опытом. Чумаков быстро ухватился за эту теорию, и спустя некоторое время в СССР было привезено несколько тысяч доз вакцин от полиомиелита.

Препарат, который не был проверен до конца, испытывался на всех – себе, родных, коллегах. Прекрасно понимая опасность таких экспериментов, никто из близких не возражал. Все знали – это необходимо, чтобы защитить своих детей от страшного заболевания.

В Институте полиомиелита началось производство живой вакцины Сэбина. Однако Министерство здравоохранения не одобрило эту идею – «если от препарата отказались в Америке, почему же его должны испытывать и производить мы»? Чумаков решил рискнуть и провел успешную вакцинацию, после которой с эпидемией полиомиелита было покончено всего за полтора года, а вакцина была экспортирована в более чем 60 стран.

Конфета от полиомиелита – вкусно и полезно

Вирус полиомиелита не размножается в полости рта – для этого процесса он должен проникнуть в кишечник. Чтобы обеспечить полную «доставку» возбудителя к нужному отделу ЖКТ, Чумаков придумал выпускать вакцину в виде конфеты-драже.

Противополиомиелитное драже представляло собой маленькие, весом всего один грамм, капсулы. Снаружи их покрывали воском, а внутри помимо вируса был сахар и патока. Выпускали такие конфеты на фабрике Марата с конца 50-х до конца 60-х годов.

Особенности схемы вакцинации детей в России и мире

Существует два типа вакцин от полиомиелита:

- ИПВ , т.е. инактивированная полиомиелитная вакцина (с убитым вирусом),

- ОПВ, т.е. оральная полиомиелитная вакцина (живая, с ослабленным вирусом, т.н. аттенуированная).

Живая может содержать один отдельный или комбинацию штаммов 1-го, 2-го или 3-го типа типов полиовируса. А инактивированная может быть однокомпонентная (только от полиомиелита) или входить в состав комбинированных препаратов от нескольких инфекций.

ИПВ вводится внутримышечно или подкожно и она признана более безопасной, чем ОПВ, т.к. не несет в себе никаких рисков развития вакциноассоциированного паралитического полиомиелита. Возможные побочные эффекты после введения ИПВ: покраснения (0,5–1%), уплотнения (3–11%) и болезненность (14–29%) в месте инъекции.

ОПВ, в отличии от ИПВ, выпускается в форме капель и вводится перорально, то есть через рот. Эффективность ОПВ близка к 100%. Основное преимущество живой вакцины – способность формировать местный иммунный ответ в кишечнике, что делает невозможным размножение диких полиовирусов в организме привитых детей.

НА ЗАМЕТКУ! Привитый ребенок выделяет в окружающую среду вакцинный вирус до нескольких недель. Вакцинный вирус способен передаваться от привитого ОПВ ребенка к непривитым через грязные игрушки, посуду, защищая и их тоже. Ученые также выявили интересный эффект от вакцинации ОПВ – это выработка неспецифического иммунитета, который снижает смертность в общем.

Основной недостаток ОПВ – существующая вероятность осложнения – вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП), который не отличается от дикой инфекции. Заболевание встречается редко (один ребенок из 1-1,5 млн привитых детей и один из 14 млн контактных). В группе риска дети, которые не привиты совсем, с нарушенным графиком или иммунодефицитом, но контактирующие с недавно привитыми, а также получившие сразу живой препарат без предварительного введения инактивированного.

ВНИМАНИЕ! Даже одна доза инактивированного препарата перед вакцинацией живым вирусом исключает возникновение вакциноассоциированного паралитического полиомиелита.

Ученые давно знают о нюансах этих вакцин, и нашли решение. Для снижения рисков возникновения ВАПП сначала от полиомиелита прививают с помощью ИПВ, а только потом включают живую вакцину (ОПВ). Такая тактика действует по рекомендации ВОЗ для всех стран с 2016 года, а в России существует с 2008 года. В нашей стране такая последовательная вакцинация (2 дозы ИПВ + 1 доза ОПВ, последующая ревакцинация ОПВ) помогла снизить количество случаев ВАПП в 2,6 раза.

Изоляция привитых детей – важное условие профилактики. Детей, которые привиты аттенуированной вакциной, следует изолировать от непривитых или тех, которые прошли вакцинацию меньше трех раз. Такое требование закреплено Законодательством РФ в Постановлении Главврача России, и относится ко всем учреждениям, в которых находятся дети.

Срок изоляции составляет 60 дней после того, как была сделана прививка. Каким образом это происходит, кого и от кого нужно изолировать – эти вопросы решаются на месте родителями, воспитателями, врачами и так далее. Несмотря на то, что вакциноассоциированный полиомиелит встречается не так часто, игнорирование рекомендаций по профилактике, согласно утверждению специалистов, может привести к новому росту заболеваемости и вспышкам эпидемии.

Также в 2016 году перестали использовать трехкомпонентную ОПВ, потому как 2-й тип дикого полиовируса был полностью истреблён. Именно этот компонент вызывал бОльший риск ВАПП (40% случаев). Используемая в России вакцина, стала содержать не 3, а 2 штамма (отсюда и частица «Би» (лат. bi. дву(х)) в названии: БиВак-Полио).

Итак, в России вакцинация от полиомиелита происходит по следующей схеме:

1. дважды путем инъекции делают прививку ИПВ в 3 и 4,5 месяца;

2. третью прививку – в полгода живой вакциной в форме капель (ОПВ);

3. в 18 и 20 месяцев проводится первая и вторая ревакцинация живой вакциной (снова ОПВ);

4. в 14-летнем возрасте проводится третья ревакцинация живой вакциной (ОПВ).

При этом, некоторым детям по показаниям все прививки делают инактивированной вакциной.

Важно отметить, что в случае с вакцинацией от полиомиелита, нередки случаи нарушения графика, когда дети в итоге не получают все прививки по утвержденной схеме. Это может быть связано с болезнью ребенка (медотводы), с нежеланием или сомнениями родителей («делать или нет»). Иногда родители приобретают неподходящую вакцину, например, предпочитают вакцинировать сразу от нескольких заболеваний комбинированным препаратом. В этом случае получается, что ребенок не прививается живой вакциной достаточное количество раз.

Современное состояние проблемы

Согласно данным Роспотребнадзора в 2019-2020 гг наблюдались вспышки полиомиелита в Эфиопии, Конго, Филиппинах и ряде других африканских стран. Из-за отсутствия вакцинации по-прежнему сохраняется высокая вероятность эпидемий в Иране, Ираке, Украине, Сирии и многих других.

НА ЗАМЕТКУ! В 2002 году в результате действий антипрививочников жителей Таджикистана «освободили» от прививки от полиомиелита, она стала необязательной. В итоге только незначительная часть детей смогли получить вакцину. В 2010 году страну ожидала вспышка заболеваемости – инфекцию привезли из Индии, более семи сотен детей было заражено, 21 ребенок умер. Только благодаря международной помощи в страну быстро завезли препараты и иммунизировали почти три миллиона детей. (по сообщению РИА Новости)

В России речи о массовом распространении полиомиелита пока не идет, и это только благодаря вакцинации. Однако все чаще в новостях встречаются сообщения о вспышках заболевания среди приезжих (например, из Чечни), а также данные Роспотребнадзора о случаях вакциноассоциированного полиомиелита.

Между тем, ученые прогнозируют в ближайшем будущем эпидемическую ситуацию. Это связано, во-первых, с мутацией вируса, во-вторых, с цикличностью его активации (около 12-15 лет), в-третьих – с недостаточной грамотностью современных молодых родителей. Считая прививку от полиомиелита «пережитком прошлого», а само заболевание давно забытым и искорененным, они отказываются проводить вакцинацию своим детям, подвергая их и окружающих страшной опасности.

В связи с вышесказанным, каждый родитель должен хорошо подумать, перед тем как отказываться от прививки. Такое поведение ставит под угрозу здоровье и жизнь не только вашего ребенка, но и окружающих. Ведь только благодаря вакцинированным детям патология не проявляет себя агрессивно, и непривитые дети растут, не зная, что такое полиомиелит.

Источник