Пластика грыжевых ворот при прямых паховых грыжах

Укрепление задней стенки пахового канала при прямых паховых грыжах производят с рассечением апоневроза наружной косой мышцы и перемещением семенного канатика (способ Бассини, Кукуджанова и др.).

Показания: Прямые грыжи пахового канала.

Инструментальное обеспечение:

-муляж пахового канала;

-скальпель, ножницы, желобоватый зонд Кохера, тупые и острые крючки, пинцет анатомический, пинцет хирургический, кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель Гегара, круглая изогнутая игла, шелк № 4-6, кетгут № 1-2, шелк № 1-2.

Техника:

I. Оперативный доступ:

— разрез кожи параллельно и на 1,5-2 см выше паховой связки.

II. Оперативный прием:

Обработка грыжевого мешка.

2. Пластика грыжевых ворот:

2.1. Пластика грыжевых ворот по Бассини:

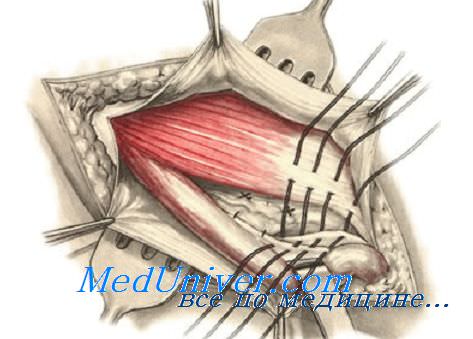

— под семенной канатик (круглую связку матки) подводят марлевую держалку и приподнимают его кверху;

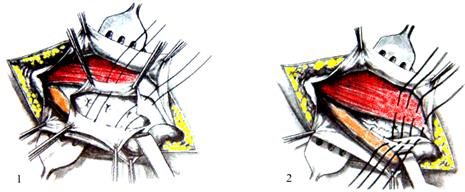

1 – подшивание поперечной фасции, поперечной мышцы живота, внутренней косой мышцы живота к паховой связке;

2 – сшивание листков апоневроза наружной косой мышцы живота.

— позади семенного канатика (круглой связки матки), узловыми шелковыми швами подшивают края внутренней косой и поперечной мышц живота с захватыванием поперечной фасцией к паховой связке (рис. 21.1). В наружном углу раны оставляют достаточную щель, чтобы не ущемить семенной канатик. Во внутреннем углу раны подшивают 1-2 узловыми шелковыми швами край апоневроза влагалища прямой мышцы живота к надкостнице лобковой кости в области лонного бугорка;

— семенной канатик (круглую связку матки) укладывают на образованную мышечную стенку и поверх него сшивают края апоневроза наружной косой мышцы живота край в край (рис.21.2).

Таким образом, паховый канал, как анатомическое образование, перестает существовать.

Недостаток способа – возможна травматизация семенного канатика, поскольку он лежит на поверхности наружной косой мышцы живота, а не «спрятан» в паховом канале.

2.2.Пластика по Кукуджанову:

— семенной канатик (круглую связку матки) берут на марлевую держалку и отводят книзу и кпереди;

— поперечную фасцию рассекают продольно, берут на зажимы и выделяют гребенчатую связку (связку Купера);

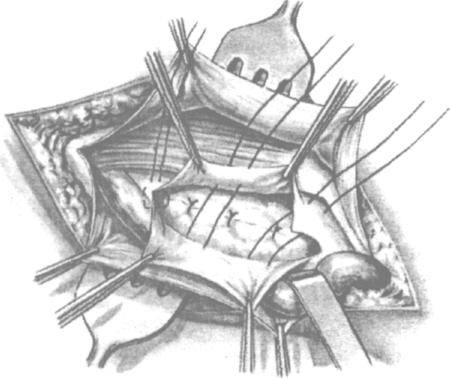

— оттянув кпереди семенной канатик, накладывают 20 матрацных шва на поперечную фасцию и гребенчатую и верхнюю лобковую связки (рис. 22.1);

Рис. 22 Пластика грыжевых ворот при прямых паховых грыжах по Кукуджанову:

1 – подшивание матрацными швами поперечной фасции и гребенчатой связки к паховой связке;

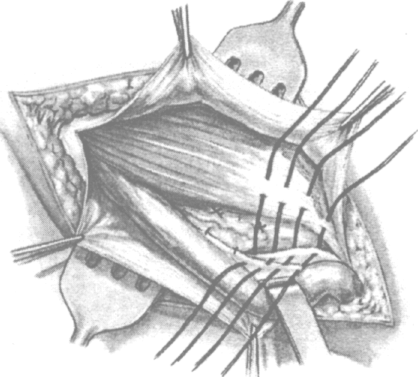

2 – подшивание влагалища прямой мышцы живота к гребенчатой и верхней лонной связкам.

— в медиальной части пахового промежутка стенку влагалища прямой мышцы живота подшивают к верхней лобковой связке, что обеспечивает перемещение нижней части внутренней косой мышцы книзу, уменьшение размеров пахового промежутка и укрепление задней стенки пахового канала (рис. 22.2);

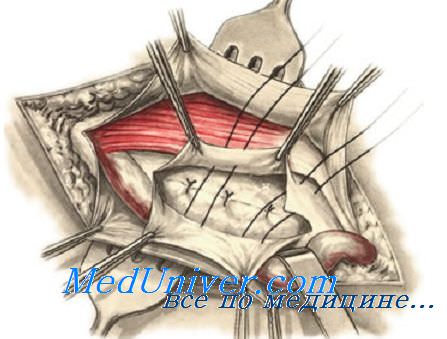

— подшивают верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота к паховой связке. При подшивании верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы живота к паховой связке внутреннюю косую мышцу в первые медиальные швы не берут, чтобы не сдавить семенной канатик;

— для полного закрытия задней стенки пахового канала в наружной части его дополнительно подшивают внутреннюю косую мышцу к паховой связке, чтобы уменьшить высоту щелевидно-овального пахового промежутка;

— семенной канатик укладывают на место и поверх него сшивают в виде дупликатуры края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

III. Ушивание операционной раны.

Строение бедренного канала

Бедренный канал формируется только в процессе выпячивания брюшины при прохождении бедренной грыжи через слабое место нижней стенки живота – медиальный отдел сосудистой лакуны, ограниченной:

— спереди — паховой связкой;

— сзади — гребенчатой связкой (Куперова связка), лежащей на гребне лобковой кости;

-медиально — лакунарной связкой, прикрепляющейся к лобковому бугорку и гребню лобковой кости;

-латерально — подвздошно-гребенчатой дугой.

Через сосудистую лакуну проходят бедренные сосуды, причем вена лежит медиальнее артерии (рис. 22А). В медиальном углу сосудистой лакуны расположено бедренное кольцо, которое при наличии грыжи (рис. 22Б) ограничивает сверху бедренный канал.

Границы бедренного кольца:

— передняя, задняя и медиальная границы совпадают с теми же границами сосудистой лакуны;

— латеральная граница — бедренная вена податлива, и может быть отодвинута кнаружи грыжевым мешком.

Расстояние между лакунарной связкой и бедренной веной у мужчин в среднем равно 1.2 см, у женщин-1.8 см. Чем больше это расстояние, тем больше вероятность возникновения бедренной грыжи, поэтому у женщин они встречаются значительно чаще, чем у мужчин(5:1).

Рис. 23. Сосудистая и мышечная лакуны правой паховой области.

А: 1мышечная лакуна –; 2 – подвздошно-гребенчатая дуга; 3 – паховая связка;

4 – бедренная артерия; 5 – бедренная вена; 6 – сосудистая лакуна; 7 – бедренное кольцо; 8 – лимфатический узел Пирогова-Розенмюллера; 9 – лакунарная связка; 10 – семенной канатик; 11 – гребенчатая мышца; 12 – запирательный сосудисто-нервный пучок; 13 – бедренный нерв; 14 – подвздошно-поясничная мышца.

Б: — ГМ – грыжевой мешок бедренной грыжи.

Бедренное кольцо со стороны полости живота покрыто поперечной фасцией, имеющей здесь название «бедренная перегородка». В пределах бедренного кольца, в сосудистой лакуне между бедренной веной и лакунарной связкой, остается щель, заполненная рыхлой клетчаткой, в которой располагается лимфатический узел Пирогова-Розенмюллера.

При прохождении грыжи формируются стенки бедренного канала:

— передняя — широкая фасция бедра;

— задняя — гребенчатая связка;

— латеральная — бедренная вена (рис. 22Б).

Длина бедренного канала составляет 1-3 см, в зависимости от уровня прикрепления верхнего рога серповидного края к паховой связке или к глубокой пластинке широкой фасции на гребенчатой мышце.

Снизу бедренный канал заканчивается подкожной щелью, ограниченной:

— латерально — серповидным краем;

— сверху и снизу — верхним и нижним рогами.

Подкожная щель прикрыта спереди решетчатой фасцией.

Бедренное кольцо может спереди и медиально огибать запирательная артерия при варианте ее отхождения от наружной подвздошной артерии или запирательной ветвью нижней надчревной артерии. Такой вариант отхождения запирательной артерии называется «венцом смерти», так как рассечение лакунарной связки вслепую при ущемленной бедренной грыже часто приводило к повреждению этого сосуда и смертельному кровотечению.

Источник

Способ Кукуджанова

После обработки и удаления грыжевого мешка, рассечения поперечной фасции и иссечения ее излишков несколькими лигатурами сшивают предбрюшинную жировую клетчатку. Затем, осторожно оттянув кпереди семенной канатик, накладывают два U-образных шва, в которые захватывают снизу листок поперечной фасции или подвздошно-лобковый тяж с задне-верхним отделом паховой связки. Оба конца нитей каждого шва

проводят через верхний лоскут поперечной фасции и апоневроз поперечной мышцы (рис. 4.32). После этого прошивают 3-4 лигатурами наружный край влагалища прямой мышцы, сухожильные окончания внутренней косой, поперечной мышц и куперову, пупартову связки (рис. 4.33). Все нити, берут на зажим. Завязывают U-образные швы и поверх на образовавшуюся дубликатуру поперечной фасции накладывают дополнительно кисетный и несколько узловых швов, чтобы уменьшить до нормальных размеров внутреннее кольцо пахового канала. В кисетный шов следует захватывать: сверху — апоневроз поперечной мышцы живота, снаружи — часть оболочек семенного канатика и снизу — глубокий отдел паховой связки. После этого завязывают швы, наложенные на влагалище прямой мышцы и Куперову связку, за счет чего опускается край внутренней косой, поперечной мышц, уменьшается размер пахового промежутка. В случае намечающегося здесь натяжения до завязывания швов в самом медиальном отделе глубокого листка влагалища прямой мышцы делают чуть косой послабляющий разрез длиной 2-2,5 см. Сшивание тканей с натяжением следует считать грубой технической ошибкой.

Если поперечная фасция слабо выражена, технику операции можно упростить. В таких случаях край влагалища прямой мышцы и сухожильные волокна внутренней косой и поперечной мышц вместе с поперечной фасцией подшивают к связке Купера отдельными узловыми швами.

В завершении операции семенной канатик укладывается на место и поверх него сшивают в виде дубликатуры без мышц края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

Применяя вышеописанную методику, Н.И. Кукуджанов (1969) наблюдал рецидивы только в 2 % случаев.

Рис. 4.32. Способ Кукуджанова. Прошивание двумя U-образ-ными швами поперечной фасции с захватыванием в лигатуры подвздошно-лоннои и паховой связок. На предбрюшинную жировую клетчатку наложено несколько швов. Самый наружный шов у медиального края внутреннего пахового кольца выполнен в виде кисета с захватом на небольшом участке соединительнотканных оболочек семенного канатика

Рис. 4.33. Способ Кукуджанова. Подшивание влагалища прямой мышцы живота и апоневротических волокон внутренней косой и поперечной мышц к медиальному отделу подвздошно-лоннои и паховой связок. Сделан ослабляющий разрез на глубоком листке влагалища прямой мышцы

В конструктивном отношении операция Кукуджанова сложнее способа Bas-sini. Однако низведение мышц в паховом промежутке и превращение его из высокого в щелеобразно-овальный, использование для пластики при этом куперо-вой связки, сшивание преимущественно однородных тканей без значительного натяжения повышает радикализм и надежность вмешательства.

При рецидивных и всех сложных формах паховых грыж в ряде стран, преимущественно у лиц старше 60 лет, применяют операцию, разработанную Р. Ро-stempski (1890) и усовершенствованную его учениками (Иоффе И.Л. 1968).

Методика предусматривает полную ликвидацию пахового канала за счет подшивания его стенок позади семенного канатика. Последний располагают в новом ложе, в подкожной жировой клетчатке. Операцию осуществляют следующим образом.

После выполнения традиционного доступа апоневроз наружной косой мышцы разрезают ближе к паховой связке. Кнаружи от глубокого отверстия пахового канала рассекают внутреннюю косую и поперечную мышцы для того, чтобы переместить семенной канатик в верхнелатеральном направлении. Внутреннее паховое кольцо ушивают с медиальной стороны наложением непрерывного шва на края поперечной фасции (рис. 4.34). К краям вновь образованного глубокого отверстия пахового канала подшивают оболочки семенного канатика. Затем под ним сшивают рассеченные мышцы. Далее двумя швами, лучше U-образными, в медиальной части пахового промежутка соединенное сухожилие внутренней косой и поперечной мышц и край влагалища прямой мышцы пришивают к лонно-

му бугорку и гребешковой связке Купера. При высоких паховых промежутках делают ослабляющий разрез на глубоком листке передней стенки влагалища прямой мышцы живота. Латеральнее поперечную фасцию, внутреннюю косую и поперечную мышцы, верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы подшивают одномоментно или в два приема к лобково-подвздошному тяжу и паховой связке (рис. 4.35, 4.36). Латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы фиксируют швами под семенным канатиком к медиальному лоскуту, образуя дубликатуру (рис. 4.37). Вновь образованный «паховый канал» с семенным канатиком должен проходить через мышеч-но-апоневротический слой в косом направлении сзади наперед и изнутри кнаружи. Семенной канатик укладывают на апоневроз и над ним сшивают поверхностную фасцию и кожу.

В.И. Кузнецов (1987) предлагает располагать семенной канатик между лоскутами апоневроза наружной косой мышцы живота.

Источник

Способ кукуджанова при прямых паховых грыжах

При прямых паховых грыжах наиболее слабым местом является медиальный отдел задней стенки пахового канала. В связи с этим для его пластики используют все перечисленные способы укрепления задней стенки (способы Бассини, Постемпского и др.). Однако наибольшее укрепление медиального отдела задней стенки достигается способом Кукуджанова: 3—4 швами сшивают заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота с гребенчатой связкой на протяжении 3 см от лобкового бугорка. Латеральнее наложенных швов, приподняв крючком внутреннюю косую мышцу живота, сшивают поперечную мышцу живота вместе с рассеченной поперечной фасцией с латеральной частью паховой связки и нижним лоскутом поперечной фасции. Накладывают 3—5 таких швов.

Семенной канатик укладывают на вновь сформированную заднюю стенку пахового канала, поверх которого сшивают дупликатурой апоневроз наружной косой мышцы живота.

Долго предпринимали попытки использовать для пластики пахового канала сетки из искусственных материалов. Часто это заканчивалось неудачей из-за осложнений, связанных с высокой реактогенностью примененных материалов. Лишь недавно, когда были созданы сетки из полипропилена, результаты такой пластики стали несравненно лучше. Сейчас такие операции под названием способ Лихтенштейна (I.L. Lichtenstein) выполняются все чаще и с большим успехом.

Заслуживают внимания и быстро развивающиеся способы лапароскопической герниопластики. Чаще всего ослабленные паховые промежутки укрепляют полипропиленовой сеткой из внутрибрюшинного или предбрюшинного доступа. Подкупают малая травматичность операции и очень короткий послеоперационный период (2—3 дня). Уже через неделю пациент может вернуться к работе. Однако высокая стоимость операций и пока еще большое количество противопоказаний вызывают определенную сдержанность хирургов в оценке этих способов.

Источник

Способ кукуджанова при прямых паховых грыжах

Паховые грыжи входят в число самых распространенных хирургических заболеваний. Операции по поводу паховых грыж занимают первое место по частоте среди плановых хирургических вмешательств [1].

Еще в конце XIX века были определены основные принципы хирургического лечения паховых грыж. Классический способ паховой герниопластики по Bassini послужил основой для различных вариантов паховых аутогерниопластик. Некоторые из них получили широкое распространение в хирургической практике. Однако выполняемая с использованием собственных тканей пациента аутогерниопластика не приводит к достаточной прочности восстанавливаемых структур паховой области и часто сопровождается рецидивам (10% при первичных и до 30% при повторных герниопластиках) [1; 2].

Хирургическое лечение паховых грыж традиционными методами подразумевает проведение пластики, направленной на укрепление передней либо задней стенки пахового канала. Операция производится без применения инородных материалов.

Пластика по Marcy была разработана в 1892 г. и используется только при косых паховых грыжах. Данная методика подразумевает вправление грыжевого мешка и закрытие внутреннего пахового канала путем наложения от одного до трех швов. Это приводит к натяжению тканей внутреннего пахового кольца, что в свою очередь вызывает формирование рецидивных косых паховых грыж, и к изменению направления усилий в области дна пахового канала, что может привести к формированию прямых рецидивных паховых грыж.

Способ Боброва-Жирара обеспечивает укрепление передней стенки пахового канала. Над семенным канатиком к паховой связке пришивают сначала края внутренней косой и поперечной мышц живота, а затем отдельными швами — верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота. Нижний лоскут апоневроза фиксируют швами на верхнем лоскуте апоневроза, образуя, таким образом, дубликатуру.

Способ С.И. Спасокукоцкого заключается в том, что внутренний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота вместе с краями внутренней косой и поперечной мышц живота подшивают к паховой связке одним рядом узловых шелковых швов. Затем наружный лоскут апоневроза подшивают поверх внутреннего.

При пластике связки Купера или пластике по McVay дно пахового канала подтягивается в латеральном направлении и фиксируется к связке Купера под паховой связкой. Это приводит к натяжению тканей в области дна пахового канала. Для ослабления натяжения тканей дна пахового канала, являющегося результатом применения данного метода, часто делаются разрезы передней прямой мышцы живота.

Способ М.А. Кимбаровского. После обработки и отсечения грыжевого мешка внутренний лоскут рассеченного апоневроза и подлежащие мышцы прошивают снаружи внутрь, отступя на 1 см от края разреза. Иглу проводят вторично только через край внутреннего лоскута апоневроза, идя изнутри кнаружи, затем той же нитью прошивают край паховой связки. Наложив четыре-пять таких швов, их поочередно завязывают; при этом край внутреннего лоскута апоневроза подворачивается под край мышц и приводится в плотное соприкосновение с паховой связкой.

Пластика по Shouldice является модификацией пластики по Bassini, подразумевает четырехслойное закрытие дна пахового канала. После диссекции косого грыжевого мешка (если он есть) дно пахового канала вскрывается от внутреннего пахового кольца до лобка. Затем дно пахового канала закрывается с использованием четырех слоев непрерывных швов, чтобы медиальный край дна пахового канала перекрывал его латеральный край. Два последующих слоя перекрывают два первых слоя, при этом край прямой мышцы живота подтягивается ближе к паховой связке. При использовании данной методики основное натяжение тканей происходит в области дна пахового канала.

Способ Бассини направлен на укрепление задней стенки пахового канала. После удаления грыжевого мешка семенной канатик отодвигают в сторону и под ним подшивают нижний край внутренней косой и поперечной мышцы вместе с поперечной фасцией живота к паховой связке. Семенной канатик укладывают на образованную мышечную стенку. Наложение глубоких швов способствует восстановлению ослабленной задней стенки пахового канала. Края апоневроза наружной косой мышцы сшивают край в край над семенным канатиком.

Способ Кукуджанова предложен для прямых и сложных форм паховых грыж. Заключается в наложении швов между наружным краем влагалища прямой мышцы живота и верхней лобковой связкой (Купера) от лонного бугорка до фасциальных футляров подвздошных сосудов. Затем соединенное сухожилие внутренней косой и поперечной мышц вместе с верхним и нижним краями рассеченной поперечной фасции подшивают к паховой связке [2; 4; 6].

I. Lichtenstein и соавт. в поисках путей уменьшения количества рецидивов (1987, 1991) создали концепцию безнатяжной методики. По мнению авторов, сшивание с натяжением разнородных тканей — это основная причина рецидивов грыж, так как не соответствует биологическим закономерностям заживления ран. Использование для герниопластики различных имплантатов привело к значительному уменьшению числа рецидивов. Результаты использования пластики по Лихтенштейну в неспециализированных хирургических центрах близки к результатам лечения в специализированных клиниках, что доказывает простоту, безопасность и эффективность методики. За последние десятилетия во всем мире пластика Лихтенштейна получила широкое распространение [4].

Для радикального лечения применяются только хирургические методы лечения, так как дефекты в брюшной стенке не способны к восстановлению и регенерации. Хирургические методы лечения многочисленны, а отдаленные результаты не всегда успешны, так как длительное время не уделялось должного внимания задней стенке пахового канала как основной опорной анатомической структуры [2; 3].

Современные герниологи L. Nyhus, R.E. Condon и др. утверждают, что любая паховая грыжа является следствием растяжения или возникновения дефекта поперечной фасции. По литературным данным, в России за 1 год выполняется более 200 000 герниопластик при паховых грыжах, из них более 70% традиционными способами. В США из 700 000 грыжесечений в 10-15% отмечается возникновение рецидивов, расходы на повторное лечение составляют более 28 млн долларов [4].

Проблема выбора безрецидивного способа хирургического лечения больных с паховыми грыжами была и остается актуальной, что обусловлено широким распространением заболевания и преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста (3-7% мужского трудоспособного населения) [2].

К настоящему времени накоплен большой материал по изучению патогенеза и этиологии паховых грыж, описаны многочисленные способы оперативного лечения, а результаты полностью не удовлетворяют ни больных, ни хирургов. Согласно литературным данным, рецидивы грыж возникают в 10% случаев при простых формах, и в 30% — при сложных (рецидивные, гигантские, ущемленные, скользящие). Рецидивы после традиционных способов герниопластики у 20%, а повторные — у 35-40% пациентов.

За последние 40 лет предложено около 50 новых способов грыжесечения, а общее число методов и модификаций устранения паховых грыж приблизилось к 300 [2]. Это свидетельствует о продолжающемся поиске новых, более эффективных способов операций и лечения.

На сегодняшний день многообразие способов устранения паховых грыж можно сгруппировать в два принципиально различных метода: пластика местными тканями и «ненатяжная» с использованием сетчатых эндопротезов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.

На современном этапе происходит широкое внедрение в практику эндолапароскопической герниопластики. Недостатками этого метода являются сложность методики, дороговизна оборудования и расходных материалов, большое число противопоказаний, возможность возникновения редких, но весьма опасных осложнений [2]. Количество рецидивов после эндоскопии достигает 15-20%. Несмотря на увлеченность эндовидеохирургией, основная часть вмешательств еще долгое время будет выполняться внебрюшинно, соответственно вопрос о широком использовании лапароскопической герниопластики при паховых грыжах требует дальнейшего анализа эффективности и жизнеспособности данной методики.

Christian Helblinq в 2003 году написал, что пластика по Лихтенштейну является популярной ввиду ее минимальной инвазивности, легкой и удобной техники исполнения, низкого количества рецидива. Однако отмечают повышенное количество хронических болей в паху, возникающих, вероятно, из-за натяжения или ущемления пахового нерва швами при герниопластике по Лихтенштейну [5].

Возросшие претензии к оценке послеоперационной реабилитации пациентов с позиции качества жизни вынуждают пересмотреть требования к предлагаемым способам. Успех хирургического лечения пациентов с паховыми грыжами, особенно при рецидивных и сложных формах с измененными соотношениями слоев брюшной стенки и пахового канала, может быть обеспечен надежным укреплением задней стенки. Разработка и внедрение в хирургическую практику более эффективных методов лечения и предупреждения развития рецидивных форм паховых грыж определяет актуальность избранной темы.

Цель исследования: повысить эффективность хирургического лечения паховых грыж за счет усовершенствования технологии укрепления задней стенки пахового канала.

Задачи исследования:

- Разработать патогенетически обоснованную методику пластики задней стенки пахового канала перемещенным лоскутом поперечной фасции живота; и комбинированным способом — в сочетании с эндопротезированием — при сложных и рецидивных грыжах.

- Изучить ближайшие результаты предлагаемого метода герниопластики.

Материалы и методы

Работа выполнена на клинических базах кафедры общей хирургии – в I и II хирургических отделениях МБУЗ «ГКБ № 7», с 2003 по 2007 г. Всего прооперировано 73 больных.

Все больные поступали как в плановом, так и в экстренном порядке. Следует отметить, что преобладали пациенты, которым были выполнены плановые вмешательства — 65 человек (89%), у 8 человек (11%) операции были произведены по экстренным показаниям.

Средний возраст для мужчин составил 51±14,5 года, для женщин 50±12,2 года.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у женщин и мужчин, страдающих паховыми грыжами, средние возрастные параметры приблизительно равны.

С увеличением возраста выявляется тенденция к повышению числа больных паховыми грыжами — количество пациентов с грыжами среди пенсионного возраста было равно 32,2%.

Прямые паховые грыжи были выявлены у 21 человека (29%): из них левосторонних – 4 (6%), правосторонних — 17 (23%).

Косые паховые грыжи с выпрямленным каналом имели место у 52 больных (71%): из них левосторонних – у 12 (15%), правосторонних – у 39 (52%); двухсторонние паховые грыжи наблюдались у 3 (4%).

Нами разработан принцип выбора пластики пахового канала в зависимости от анатомо-топографических характеристик пахового канала (высота пахового промежутка, степень разрушения поперечной фасции, выраженность объединенного сухожилия) (табл. 1)

Выбор вида герниопластики в зависимости от анатомических особенностей пахового канала

Степень разрушения поперечной фасции

Источник