Способ крепления machine gun

очень сильно сомневаюсь, что тренога новодельная. Предположу, что изготовлена не в России, поэтому мы ее и не знаем.

Касательно подлинности ммг спорить не буду, т.к. эти фотографии не дают понимания в этом вопросе.

Когда ОЧЕНЬ СИЛЬНО сомневаются и ПРЕДПОЛАГАЮТ, то наводят хоть какие-нибудь аргументы.

Как раз фотографии дают полное понимание — разрешение фотографий позволяет это точно сказать.

Этих девайсов (треног) несколько, находятся не в России, никто их на коленке не строгал. Лента, да, муляж!

Лучше ответьте про порядок цены.

вий 13, я оценил Ваш юмор. В силу вышеуказанных причин вынужден отказаться от затеи купить сие приспособление, и заказать аналогичное у Вас за 25 баксов, с пересылом проблем не будет?

Кстати, эти треноги с военных складов стран бывшего соц. лагеря. Поэтому Ваш сарказм касательно железной логики неуместен.

вий 13, я оценил Ваш юмор. В силу вышеуказанных причин вынужден отказаться от затеи купить сие приспособление, и заказать аналогичное у Вас за 25 баксов, с пересылом проблем не будет?

Кстати, эти треноги с военных складов стран бывшего соц. лагеря. Поэтому Ваш сарказм касательно железной логики неуместен.

Если отбросить сарказм, то мне непонятны загадочные троеточия в ваших предложениях. Заказать такую фуфельную треногу можете не только у меня(предложения в личку, самовывоз из Киева), но и в любой автомастерской, где есть болгарка и сварочный аппарат.

Если действительно хотите приобрести треногу, то она должна выглядеть вот так.

Скорее со складов театрального реквизита.

Крепление пулемета Максим к треноге за кожух при помощи сантехнического хомута через прокладку недопустимо. Конструкция не боеспособна. При стрельбе пулемет вывалится на стрелка.

Конструктивное замечание, которое в принципе расставило все на свои места. Крепление тела пулемета не гарантирует живучести конструкции.

Для меня тоже было немного загадкой, как за Кожух можно крепить.

Да, действительно похоже кожух есть. Приношу свои извинения. Просто белую полосу (или деффект)на фотографии принял за просвет.

Но тем не менее , крепление пулемета к зенитной треноге должно исключать возможные продольные и осевые перемещения (пулемета относительно крепления), чего нет на фотографии обсуждаемой треноги. Да и таким «барашком» притянуть Максим это же какие руки надо иметь. )))

Источник

Крепление пулемета и приспособление для его пристрелки

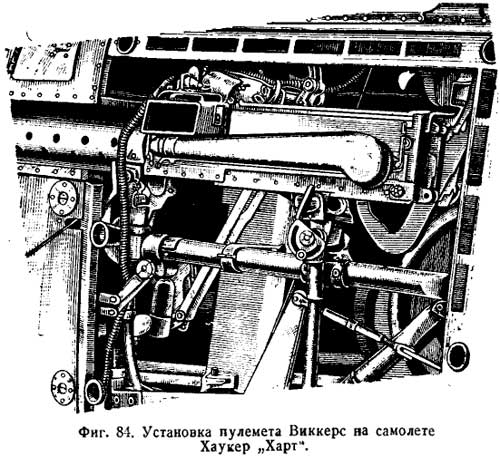

Синхронные пулеметы крепятся на кронштейнах к фюзеляжу в двух точках. Одна из этих точек представляет собой шарнир и служит для вращения пулемета вокруг двух осей при пристрелке. Крепление второй точки допускает перемещение пулемета вправо, влево, вверх и вниз. На фиг. 84 показана синхронная установка пулемета Виккерс на английском самолете Хаукар «Харт». Кронштейны пулемета приклепаны к трубе, скрепленной болтами со шпангоутами и боковыми распорками фюзеляжа.

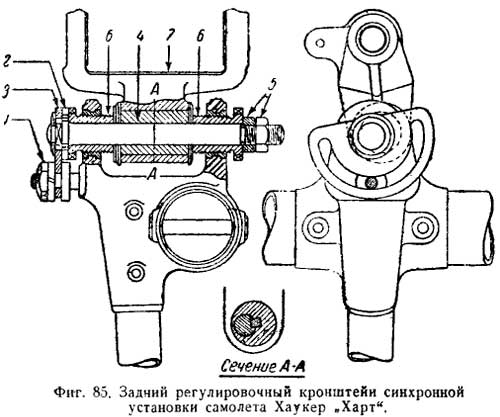

Пулемет регулируется при помощи заднего крепления (фиг. 85). Скоба 7, на которой закреплен пулемет, поднимается и опускается поворотом валика 2 с квадратной головкой. На валике эксцентрично сидит втулка 4 скобы 7. Для фиксирования положения валика затягивают гайку 1, прижимающую сектор 3, закрепленный на валике. Для боковой регулировки служит винт 6. Ввертывая его в цапфы кронштейна, получают боковое смещение скобы 7. В нужном положении винт 6 крепится контргайками 5.

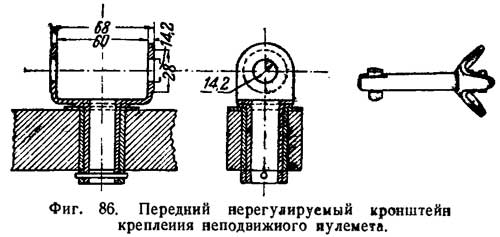

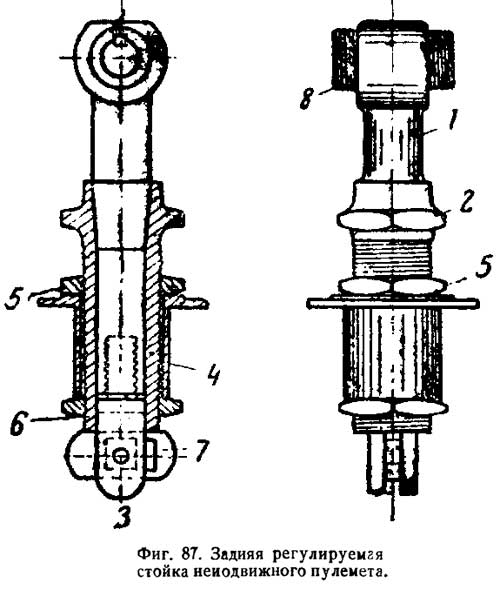

На фиг. 86 изображен образец переднего нерегулируемого крепления пулемета на французских самолетах. Несколько иная конструкция задней регулируемой стойки неподвижного пулемета показана на фиг. 87.

Стойка состоит из трех частей 1, 2 и 3. Для регулировки по высоте часть 2 ввинчена в навинтованное гнездо 4, укрепленное на самолете. Положение часта 2 фиксируется двумя контргайками 5 и 6. Части стойки 1 и 2 сделаны отдельными для того, чтобы пулемет вместе со стойкой можно было снять, не нарушая регулировки. При помощи задвижки 7 можно свинтить часть стойки 3 с частью 1, одновременно прижимая коническую часть стойки 1 к коническому отверстию в части 2. Боковая регулировка выполняется при помощи винта 8, с которым скреплен пулемет.

На фиг. 88 показан способ крепления и регулировки, примененный на двухместном истребителе Бристоль IV. Здесь для регулировки по высоте применяются фибровые прокладки.

Источник

Способ крепления machine gun

Боевая скорострельность 100-150 выстр./мин.

Питание дисковый магазин на 47 патронов.

Масса магазина с патронами 2,85 кг, без патронов 1,59 кг.

Высота линии опта 345-354 мм.

Поскольку ко времени принятия пулемета Дегтярева на вооружение в СССР была признана необходимость унификации пулеметного вооружения, на основе ДП велась разработка пулеметов других типов – прежде всего танкового и авиационного. Здесь снова пригодился опыт разработки унифицированного семейства оружия Федорова.

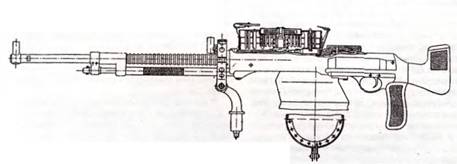

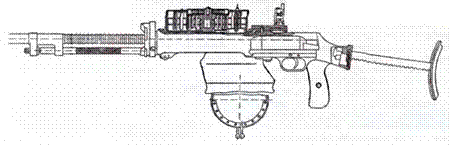

Еще 17 мая 1926г. Артком утвердил техническое задание на разработку унифицированного скорострельного пулемета, который мог бы использоваться как ручной в пехоте и кавалерии, и как синхронный и турельный в авиации. Однако более реальной оказалась разработка авиационных пулеметов на основе пехотных. Практика превращения ручных пулеметов в подвижные авиационные (на одиночных турельных или шкворневых или спаренных турельных установках) установилась еще с Первой мировой войны. С декабря 1927 г. по февраль 1928 г. проходил испытания авиационный вариант пулемета Дегтярева ДА («Дегтярева, авиационный»). Научно-технический комитет Управления ВВС РККА счел «возможным одобрить для учета в плане серийного заказа представленный образец» Дегтярева. И в 1928г., одновременно с неподвижным ПВ-1 (конструкция А.В. Надашкевича на основе станкового «Максим»), на вооружение ВВС РККА поступает турельный авиационный пулемет ДА с трехрядным (трехъярусным) магазином на 65 патронов, пистолетной рукояткой, новыми прицельными приспособлениями с флюгер-мушкой.

К передней части ствольной коробки ДА привинчивалась планшайба, в нижней части которой прикреплен шкворень с изогнутым вертлюгом для крепления на установке, вместо приклада устанавливались насеченные деревянные задняя рукоятка и пистолетная рукоятка управления. Спереди сверху крепилась втулка с кольцевым прицелом, на резьбу в дульной части ствола крепилась втулка со стойкой для флюгер-мушки. В связи со снятием кожуха и установкой планшайбы изменилось крепление направляющей трубки газового поршня. Магазин сверху имел ременную ручку для удобства и быстроты смены. Для обеспечения стрельбы в ограниченном объеме и предотвращения попадания стреляных гильз в механизмы самолета снизу на ствольной коробке крепился холщовый мешок-гильзоулавливатель с проволочным каркасом и нижней застежкой. Заметим, что для поиска наилучшей конфигурации каркаса, обеспечивающей надежное удаление гильз из ствольной коробки без их заклинивания, едва ли не впервые в отечественной практике была применена замедленная киносъемка работы оружия. Масса ДА без магазина – 7,1 кг, длина от дульного среза до края задней рукоятки – 940 мм, масса магазина без патронов – 1,73 кг. На 30 марта 1930г. в частях ВВС РККА имелось 1200 пулеметов ДА и 1000 было готово к сдаче.

В том же 1930г. на вооружение поступила спаренная турельная установка ДА-2 – разработку спаренной турельной установки на основе ДА для повышения скорострельности Научно-технический комитет Управления ВВС заказал Оружейно-пулеметному тресту еще в 1927г. На каждом пулемете установки ДА-2 планшайба в передней части ствольной коробки заменена муфтой переднего крепления. Боковые приливы муфт служили для крепления на установке, нижние – для удержания трубки газового поршня. Заднее крепление пулеметов на установке осуществлялось стяжными болтами, проходившими через отверстия в задних приливах ствольных коробок. В разработке самой установки принимали участие ИИ. Безруков и Н.В. Рукавишников. Крючок общего спуска монтировался в дополнительной спусковой скобе на пистолетной рукоятке правого пулемета, спусковая тяга крепилась к отверстиям спусковых скоб и состояла из соединительного валика и регулировочного штока. На левом пулемете рукоятку затворной рамы и флажок предохранителя перенесли не левую сторону, а на его стволе крепился кронштейн для флюгер-мушки. Поскольку отдача спаренных пулеметов была весьма чувствительная для стрелка и установки, пулеметы снабдили дульными тормозами активного типа в форме своеобразных парашютиков, специальный диск позади дульного тормоза защищал стрелка от дульной волны – впоследствии тормоз такой же схемы будет ставиться на крупнокалиберный ДШК. С турелью пулеметы соединялись через шкворень. Установка снабжалась плечевым упором (до 1932г. – грудным упором) и подбородником. Масса ДА-2 с флюгер- мушкой и снаряженными магазинами составляла 25 кг, длина – 1140 мм, ширина – 300 мм при расстоянии между осями каналов стволов пулеметов 193±1 мм. Любопытно, что и ДА, и ДА-2 оказались принятыми на вооружение Управлением ВВС без официального оформления приказа Наркомата обороны. ДА и ДА-2 ставились на турели Тур- 5 и Тур-6, в выдвижные самолетные пулеметные башни. ДА-2 с другим прицелом пытались ставить и на легкие танки БТ-2. Впоследствии ДА и ДА-2 вместе с ПВ-1 были заменены специальным авиационным скорострельным пулеметом ШКАС.

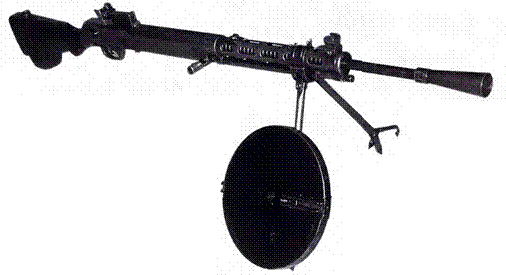

17 августа 1928г. Оружейно-пулеметный трест, в ведении которого находился и Ковровский завод, сообщил Артиллерийскому управлению РККА о готовности танкового пулемета на основе ДП. После соответствующих испытаний 12 июня 1929г. в качестве вооружения танков и бронемашин был принят танковый пулемет ДТ («Дегтярева, танковый», именуется также «танковый пулемет обр. 1929г.») в шаровой установке, разработанной Г.С. Шпагиным. Его принятие естественно совпало с развертыванием серийного отечественного производства танков – ДТ заменил уже ставившийся на танки спаренный 6,5-мм танковый пулемет Федорова, начал монтироваться на танки МС-1, Т-24, бронеавтомобили БА-27 и далее практически на все бронеобъекты.

ДТ не имел кожуха ствола. Сам ствол отличался дополнительной обточкой ребер. Пулемет имел выдвижной металлический приклад со складной плечевой опорой, пистолетную рукоятку управления, компактный двухрядный дисковый магазин на 63 патрона, гильзоулавливатель. Пистолетная рукоятка и предохранитель были аналогичны ДА. Флажковый предохранитель выполнялся в виде чеки со скошенной осью, переднее положение флажка, помещенного справа над спусковой скобой, соответствовало состоянию «предохранитель», заднее – «огонь». Прицел – стоечный диоптрический. Диоптр выполнялся на особом вертикальном движке и с помощью подпружиненных защелок мог устанавливаться в нескольких фиксированных положениях, соответствующих дальностям 400- 600-800 и 1000 м. Прицел имел регулировочный винт для пристрелки. Мушки пулемет не имел – она крепилась в переднем диске шаровой установки. Пулемет мог сниматься с установки и использоваться вне машины, для чего ДТ придавались съемные сошки и кронштейн с мушкой – и то и другое крепилось на планшайбу. Масса пулемета с магазином – 10,25 кг, длина – 1138 мм, боевая скорострельность – 100 выстр./мин.

ДТ использовался также в качестве спаренного с танковой пушкой или крупнокалиберным пулеметом и на специальной зенитной танковой установке. Во время Великой Отечественной войны ДТ нередко использовался в качестве ручного – его боевая скорострельность оказывалась вдвое выше, чем у ДП.

Заметим, что уже в начале Великой Отечественной войны разрабатывался вариант замены ДТ «танковым» пистолетом-пулеметом (на основе ППШ) с большим боекомплектом. После Второй мировой войны то же попытались проделать финны на трофейных советских танках с использованием своего «Суоми». Но в обоих случаях на танках и бронемашинах остались ДТ. Заменить его на советских танках смог только СГМТ. Стоит отметить также, что после вынужденной «декоративной» переделки танков и бронемашин в знаменитом Военно-историческом музее бронетанкового вооружения и техники в Кубинке ДТ оказался «интернациональным» танковым пулеметом – на многих зарубежных машинах стволы ДТ имитируют «родные» пулеметные установки.

Белорусские партизаны на бронированном тягаче Т-20 «Комсомолец». На фото можно видеть и ДП, и ДТ

Отметим, что в 1931, 1934 и 1938 гг. Дегтярев представлял модернизированные варианты своего ДП. В 1936г. он предложил его облегченный авиадесантный вариант без кожуха, с усиленным оребрением ствола и запиранием одним боевым выступом, более компактным коробчатым магазином секторной формы. Тогда же был представлен пулемет с таким же магазином и перенесением возвратно-боевой пружины в приклад. Оба образца остались опытными. В опытном порядке на ДП ставился и прицел с возможностью введения боковых поправок, в 1935г. испытывался ДП с оптическим прицелом – идея снабжения ручного пулемета оптическим прицелом долгое время была популярна, несмотря на не слишком успешную практику.

В 1938г., после боев на о.Хасан от комсостава поступило предложение о принятии на вооружение ручного пулемета с системой питания по типу японского пулемета «Тип И» – со снаряжением постоянного магазина патронами из винтовочных обойм. Предложение активно поддержал Начальник Главного Артиллерийского Управления Г.И. Кулик. Ковровцы представляли вариант ДП с приемником Купинова и Разоренова под обоймы от винтовки обр.1891/1930г., но вопрос о подобном приемнике очень скоро был справедливо снят – практика заставила повсеместно отказаться от пачечного или обойменного питания ручных пулеметов, оставив оружейников и военных специалистов перед выбором «магазин или лента».

Долгое время работал Дегтярев над созданием станкового и универсального (единого) пулемета. В июне-августе 1928г. по заданию Штаба РККА Артком разработал тактико-технические требования на новый станковый пулемет – с целью унификации он должен был проектироваться на основе ДП под тот же винтовочный патрон, но с ленточным питанием. Уже в 1930г. Дегтярев представил опытный образец станкового пулемета с приемником ленточного питания системы Шпагина, усиленным радиатором ствола и универсальным станком Колесникова. Доводка пулемета ДС («Дегтярев, станковый») затянулась до конца 30-х гг. и, фактически, не дала положительного результата. В 1936г. Дегтярев представил универсальную модификацию ДП с легким складным неотъемным треножным станком и креплением для складного кольцевого зенитного прицела. Этот образец также остался опытным. Слабость штатных сошек вызвала ограниченное использование с ДП установки с дополнительными тягами, образующими с сошками треугольную конструкцию. Система автоматики и запирания канала ствола, воплощенная в ДП, была использована также в крупнокалиберном пулемете и в опытной автоматической винтовке Дегтярева. Даже первый опытный пистолет-пулемет Дегтярева 1929г. с полусвободным затвором нес конструктивные черты ДП. Дегтярев стремился реализовать идею своего учителя Федорова об унифицированном семействе оружия уже на основе своей системы.

В начале Великой Отечественной войны в дегтяревском КБ-2 Ковровского завода в опытном порядке была создана так называемая «установка шквального огня» – счетверенная установка ДП (ДТ) для вооружения легких танков, бронемашин, пехоты, кавалерии, а также нужд ПВО. Пулеметы комплексировались в горизонтальной плоскости или в два ряда и снабжались коробчатыми магазинами на 20 патронов или штатными дисковыми. В «пехотном» и «зенитном» вариантах установка монтировалась на универсальном станке Колесникова от крупнокалиберного ДШК. Темп стрельбы достигал 2000 выстр./мин. Но этот путь «борьбы за скорострельность» себя не оправдал, а рассеивание и действие отдачи на установку оказывались слишком велики.

Пулемет ДА (магазин в разрезе)

Среди основных внешних отличий ДПМ были приклад, пистолетная рукоятка, направляющая трубка затыльника, флажок предохранителя над спусковой скобой

«Дегтярев» стал самым массовым пулеметом Советских Вооруженных Сил на два десятилетия – и это были самые -военные» десятилетия. Боевое крещение пулемет ДП прошел в пограничных частях ОГПУ во время конфликта на КВЖД – в связи с этим в апреле 1929г. Ковровский завод получил дополнительное задание на выпуск ДП. В составе войск ОГПУ пулемет ДП воевал с бандами басмачей в Средней Азии. Затем ДП применялся РККА в боевых действиях на о.Хасан, на р.Халхин-Гол, наряду с другим советским оружием “участвовал» и в гражданской войне в Испании (здесь ему довелось -воевать бок о бок» с давним конкурентом MG13 «Дрейзе»), и в войне в Китае, в 1939-1940гг. воевал на Карельском перешейке. Тот же путь прошли и ДТ, и ДА-2 (на самолетах ТБ-3 и Р-5), так что к началу Великой Отечественной войны пулемет Дегтярева уже прошел боевые испытания в самых различных условиях.

В стрелковых подразделениях ДП вводился в состав стрелкового отделения и взвода, в коннице – в сабельные отделения. И там и там ручной пулемет вкупе с ружейным гранатометом был основным оружием поддержки отделений. При насечке прицела до 1500 м ДП предназначался для поражения открытых групповых и важных одиночных целей на дальностях до 1200 м, мелких одиночных живых целей – до 800 м, поражения низколетящих самолетов на дальностях до 500 м, а также поддержки танков путем сосредоточенного обстрела расчетов противотанковых средств. Обстрел смотровых щелей танков и бронемашин противника допускался с 200- 100 м. Огонь велся очередями по 6 выстрелов или короткими по 2-3 выстрела, ведение длительного непрерывного огня допускалось в крайних случаях. Опытные пулеметчики могли вести прицельный огонь и одиночными выстрелами. Расчет пулемета состоял из двух человек – пулеметчика («наводчика») и его помощника («второго номера»). Помощник переносил магазины в специальной коробке на три диска. Для подноса боеприпасов расчету могли придавать еще двух бойцов. В коннице для перевозки ДП служил седельный вьюк ВД.

Для стрельбы по воздушным целям могла использоваться та же зенитная тренога обр. 1928г., что и для пулемета «Максим». Были разработаны специальные мотоциклетные установки: на мотоцикле М-72 это была простая поворотная рама, шарнирно крепившаяся на коляске мотоцикла, коробки с дисками и запасными частями крепились на багажнике и между мотоциклом и коляской, крепление ДП допускало зенитную стрельбу с колена без снятия его с коляски. На мотоцикле ТИЗ-АМ-600 на специальном кронштейне над рулем крепился ДТ. Для удешевления обучения пулеметчиков и использования небольших стрельбищ на ДП мог крепиться 5,6-мм учебный пулемет М.Н. Блюма под патрон кольцевого воспламенения с оригинальным дисковым магазином.

Пулемет ДП быстро завоевал популярность, удачно для своего времени сочетая маневренность с мощью огня. Однако вместе с явными достоинствами он обладал и рядом недостатков, проявлявшихся в процессе эксплуатации в войсках. Прежде всего, это касалось упомянутых неудобств дискового магазина и особенности его снаряжения. Быстрая замена разгоряченного ствола осложнялась отсутствием на нем рукоятки и необходимостью отделять сошки и патрубок. Замена ствола занимала 20-30 сек даже у тренированного расчета в благоприятных условиях. Открытая газовая камора, расположенная под стволом, с одной стороны, предотвращала скапливание нагара в газоотводном узле, а с другой – вместе с открытой затворной рамой – повышала чувствительность к засорению на песчаных грунтах. Свинчивание головки газового поршня и засорение его раструба вызывали недоход подвижных частей в крайнее переднее положение. Впрочем, в целом автоматика пулемета продемонстрировала высокую надежность. Способ крепления сошек и антабок был малонадежным и создавал дополнительные цепляющие детали, снижавшие удобство переноски пулемета. Неудобной была и работа с газовым регулятором – для его перестановки нужно было вынуть шплинт, отвернуть гайку, осадить регулятор назад, повернуть и снова закрепить. Вести огонь в движении можно было только с ремня, а габаритный магазин и отсутствие цевья делали такую стрельбу мало удобной. Пулеметчику приходилось надевать на шею ремень пулемета в виде петлей, крепя его антабкой на вырез кожуха впереди магазина, а удерживать пулемет за кожух он мог с помощью рукавицы.

Доля пулеметов в вооружении стрелковых дивизий постоянно росла и в основном за счет ручных пулеметов – если в 1925г. стрелковая дивизия имела 74 станковых пулемета на 15 300 человек личного состава, в 1929г. – 81 ручной и 189 станковых на 12 800 человек, в 1935г. – 354 ручных и 180 станковых на 13 000 человек. Как и в ряде других армий, в РККА ручной пулемет стал главным средством насыщения войск автоматическим оружием. Последний предвоенный штат от апреля 1941 г. предусматривал такие соотношения:

| Личный | Станковых | Ручных |

| состав, чел | пулеметов | пулеметов |

| стрелковая дивизии военного времени | ||

| 14483 | 174 | 392 |

| дивизия сокращенного состава | ||

| 5864 | 163 | 324 |

| горнострелковая дивизия | ||

| 8829 | 110 | 314 |

ДП оставался на вооружении и в коннице, и в морской пехоте, и в войсках НКВД. Начавшаяся в Европе Вторая мировая война, явное процентное увеличение количества автоматического оружия в германском вермахте, проводящаяся реорганизация РККА требовали наращивания выпуска ручных и танковых пулеметов и изменений в организации производства. В 1940г. начали удвоение производственных мощностей по выпуску ручных пулеметов. К этому времени была отработана технология изготовления каналов стволов дорнированием, позволившая в несколько раз ускорить и удешевить производство стволов – вкупе с переходом на стволы с гладкой цилиндрической наружной поверхностью этот сыграло немалую роль в снижении себестоимости и повышении выпуска пулеметов ДП.Заказ на 1941 г., утвержденный 7 февраля того года, включал 39 000 пулеметов ДП и ДТ. С 17 апреля 1941г. на Ковровском заводе №2 работал отдел главного конструктора производства пулеметов ДП и ДТ, а с 30 апреля развернулось производство ДП в новом корпусе «Л» завода. Наркомат вооружений дал этому производству права филиала завода (впоследствии – отдельный Ковровский механический завод).

С1939 по середину 1941 г. количество ручных пулеметов в войсках увеличилось на 44%, и на 22 июня 1941 г. в РККА числилось 170 400 ручных пулеметов. Это был один из видов вооружения, которым соединения западных округов оказались обеспечены даже сверх штата – скажем, в 5-й армии Киевского Особого военного округа процент укомплектованности ручными пулеметами составлял в среднем 114,5%. Интересное применение получили в этот период танковые ДТ – Директивой Г енштаба от 16 мая 1941 г. вновь образованные 50 танковых полков мехкорпусов до укомплектования танками получали пушки для борьбы с танками и пулеметы ДТ (по 80 на полк) – для самообороны. Во время войны ДТ ставился также на боевые аэросани.

С началом Великой Отечественной войны нашли новое применение и устаревшие ДА- 2 – в качестве зенитных для борьбы с низколетящими самолетами. 16 июля 1941г. Начальник Главного управления ПВО Осипов писал Начальнику ГАУ Яковлеву: «Некомплект зенитных пулеметов может быть в значительной степени ликвидирован, если быстро приспособить для зенитной стрельбы до 1500 шт. спаренных пулеметов ДА-2 и 1500 пулеметов ПВ-1, снятых с самолетов». Для этого ДА и ДА-2 могли устанавливаться через шкворень на зенитную треногу обр. 1928г. – такие установки применялись, в частности, в 1941 г. под Ленинградом. Флюгер-мушка заменялась кольцевой от зенитного пулеметного прицела. Кроме того, установками ДА-2 вооружали легкие ночные бомбардировщики У- 2 (По-2).

Во время Великой Отечественной войны главным производителем пулеметов ДП и ДТ стал цех №1 завода №2, кроме того, их производство было поставлено на Урале, собирали ДП и на Ленинградском заводе “Арсенал”. Условия военного производства вынудили снизить требования к отделке стрелкового оружия – в частности, отменили чистовую обработку наружных деталей, не принимающих участия в работе автоматики. Были уменьшены нормы ЗИП – вместо положенных до войны 22 дисков к каждому ДП давали теперь 12. В то же время вся технологическая документация на стрелковое оружие выполнялась »по литере Б», т.е. требовала неукоснительного соблюдения стандартов и не допускала каких-либо изменений в форме, размерах и материалах деталей на всех заводах. Несмотря на тяжелые условия, выпуск ручных пулеметов оставался сравнительно устойчивым. По воспоминаниям заместителя Наркома вооружений В.Н. Новикова, «этот пулемет не вызывал в Наркомате вооружения особого напряжения». За вторую половину 1941г. войска получили 45,3 тысячи ручных пулеметов, в 1942г. – 172,8 тыс., в 1943-м – 250,2 тыс., в 1944-м – 179,7 тыс. На 9 мая 1945г. в действующей армии имелось 390000 ручных пулеметов. Потери ручных пулеметов за всю войну составили 427 500 штук. т е. 51,3% общего ресурса (с учетом имевшихся к началу войны и поставленных в течение ее).

О масштабах использования пулеметов можно судить по таким цифрам. В июле-ноябре 1942г. ГАУ передало фронтам юго-западного направления 5 302 пулемета всех типов. При подготовке Курской битвы с марта по июль 1943г. войска Центрального, Воронежского, Степного фронтов и 11-й армии получили 31 600 станковых и ручных пулеметов. Войска, перешедшие в наступление под Курском, имели 60700 пулеметов всех типов. К началу Крымской операции в апреле 1944г. войска 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии и части ПВО имели 10 622 ручных и станковых пулеметов (примерно один пулемет на 43 человека всего личного состава). Изменялась доля пулеметов в вооружении пехоты. Если в июле 1941г. стрелковая рота располагала по штату 6 ручными пулеметами, в июле 1942г. -12 ручными, еще через год – 18 ручными и 1 станковым пулеметом, а в декабре 1944г. – 12 ручными и 2 станковыми. То есть за время войны количество пулеметов в основном тактическом подразделении – стрелковой роте – увеличилось более чем вдвое. Если в июле 1941г. стрелковая дивизия имела 270 пулеметов всех типов, то в декабре – 359, в декабре 1942г. – 605, в июне 1945г. – 561. Уменьшение доли пулеметов к концу войны связано с ростом числа пистолетов-пулеметов. Заявки войск на ручные пулеметы снижались, и с 1 января по 10 мая 1945г. их было сдано только 14,5 тысяч (к тому же в это время шли поставки модернизированного ДП). Стрелковый полк к концу войны имел на 2 398 человек 54 станковых и 108 ручных пулеметов.

В ходе войны были несколько пересмотрены и правила применения пулеметов, хотя в отношении ручного пулемета это потребовалось в меньшей степени. “Боевой устав пехоты» 1942г. устанавливал дальность открытия огня из ручных пулеметов с дальности 800 м, но рекомендовал также внезапный огонь с дальностей 600-650 м. как наиболее эффективный. Было отменено деление боевого порядка на «ударную» и «сковывающую» группы, ручной пулемет теперь во всех условиях действовал в цепи отделения и взвода. Основным для него теперь считался огонь короткими очередями, нормальной боевой скорострельностью – 80 выстр./мин.

В зимних условиях лыжные подразделения переносили пулеметы ДП и «Максим» на лодках-волокушах в готовности к немедленному открытию огня. Для сброса пулеметов десантникам и партизанам использовали парашютный десантный мешок ПДММ-42. Впрочем, уже в начале войны десантники-пулеметчики освоили прыжки со штатным ДП на ремне, часто использовали вместо него «ручной» вариант ДТ, более компактный, с более емким и менее подверженным погибам магазином. В целом «Дегтярь» оказался достаточно надежным оружием, что признавали и противники – трофейные ДП. скажем, охотно использовали финские пулеметчики.

Однако опыт применения ДП указывал на необходимость создания более компактного и легкого образца без потери, однако, баллистических характеристик. Уже в 1942г. был объявлен конкурс на разработку новой системы ручного пулемета весом не более 7,5 кг. 6-21 июля 1942г. прошли полигонные испытания опытные пулеметы, разработанные в КБ В.А. Дегтярева (с ленточным и с магазинным питанием), а также разработки С.В. Владимирова, С.Г. Симонова, П.М. Горюнова, начинающих конструкторов вроде М.Т. Калашникова. Все представленные образцы получили список замечаний по доработке, но сам конкурс в результате не дал приемлемого образца.

Более удачными оказались работы по модернизации ДП, тем более что модернизированный вариант можно было быстрее запустить в производство. На заводе №2 в это время работало несколько конструкторских коллективов со своим кругом задач. И если КБ- 2, возглавляемое В.А. Дегтяревым, работало в основном над новыми конструкциями, то проблемами модернизации выпускаемых образцов занимались в Отделе главного конструктора завода. Работы по модернизации пулеметов возглавлял А.И. Шилин, но и сам Дегтярев, конечно, не выпускал их из поля зрения. Под его контролем А.Г. Беляев, А.И. Скворцов, А.А Дубынин, П.П. Поляков провели в 1944г. работы по модернизации ДП прежде всего с целью повышения надежности и управляемости пулемета. В августе 1944г. Начальник ГАУ Н.Д. Яковлев и Нарком вооружений Д.Ф. Устинов представили на утверждение Государственного Комитета Обороны внесенные в конструкцию изменения, указав при этом: «В связи с конструктивными изменениями в модернизированных пулеметах:

1) повышается живучесть возвратно-боевой пружины и возможность замены ее без снятия пулемета с огневой позиции;

2) исключается возможность утери сошек;

3) улучшается кучность и меткость боя;

4) улучшается удобство ведения огня». 14 октября 1944г. решением ГКО изменения были утверждены, и пулемет принят на вооружение под обозначением ДПМ («Дегтярева, пехотный, модернизированный»).

ДПМ имел следующие существенные отличия:

– возвратно-боевая пружина перенесена из-под ствола, где она быстро нагревалась и давала осадку, в заднюю часть ствольной коробки (попытку перенесения пружины в заднюю часть ствольной коробки можно увидеть уже в опытном пулемете Дегтярева 1931г.). Для ее установки на хвост ударника надевался трубчатый стержень, а в затыльник вставлялась направляющая трубка, выступавшая наружу над шейкой приклада. В соответствии с этим исключили соединительную муфту, а шток изготавливался в виде единой детали с поршнем, изменился и порядок разборки пулемета – теперь она начиналась с направляющей трубки и возвратно-боевой пружины. Аналогичные изменения были введены и в танковый ДТ (ДТМ), что позволило проводить его разборку и устранять мелкие неисправности без извлечения из шаровой установки;

– установлена пистолетная рукоятка управления в виде откоса, приваренного к спусковой скобе, и двух деревянных щек, прикрепленных к нему винтами;

– соответственно упрощена форма приклада;

– вместо автоматического предохранителя на ручном пулемете был введен неавтоматический флажковый по типу ДТ – скошенная ось его чеки помещалась под спусковым рычагом и запирала его при переднем положении флажка. Такой предохранитель был надежнее, поскольку действовал непосредственно на шептало, сделал более безопасным ношение заряженного пулемета;

– в выбрасывающем механизме пластинчатую пружину сменила винтовая цилиндрическая. Выбрасыватель монтировался в гнезде затвора и удерживался от выпадения штифтом, служившем также его осью;

– складные сошки стали не отъемными, а шарниры их крепления перенесены выше относительно оси канала ствола и несколько назад. На верхней части кожуха ствола устанавливался хомут из двух сваренных пластин, образующих проушины, к которым винтами крепились ноги сошек. Сошки стали прочнее, а для замены ствола не требовалось их отделять;

– уменьшилась масса пулемета.

Модернизированный танковый пулемет

ДТМ был принят тогда же, 14 октября, выпуск ДТ прекратился 1 января 1945г. Часть слабонагруженных деталей – например, выдвижной приклад танкового пулемета для удешевления стали выполнять холодной штамповкой. По ходу работ предлагался вариант модернизированного пулемета ДП и с выдвижным прикладом по типу ДТ, но остановились все же на постоянном деревянном прикладе, как более удобном и надежном. В то же время предлагалось снабдить ДТМ утяжеленным стволом с продольными долами по типу опытного ДС-42, но и от этого отказались. Всего за 1941-1945 гг. Ковровский завод №2 выпустил 809 823 пулемета ДП, ДПМ, ДТ и ДТМ.

Кроме СССР, пулеметы ДП и ДПМ состояли на вооружении армий ГДР, Вьетнама, КНР, КНДР, Кубы, МНР, Польши, Сейшелл, Сомали. В Китае пулемет ДПМ выпускался под обозначением «Тип 53», этот вариант применялся также во Вьетнаме, состоит на вооружении в Албании.

На вооружении Советской Армии «Дегтярев пехотный» был заменен новым ручным пулеметом Дегтярева РПД уже под промежуточный 7,62-мм патрон обр. 1943г. Оставшиеся на складах запасы ДП и ДПМ “всплыли» в конце 80-х – начале 90-х гг. в ходе постперестроечных военных конфликтов на территории СССР. Продолжают воевать эти пулеметы и в Югославии.

Ротный пулемет обр. 1946г. (РП-46)

Громоздкость и большой мертвый вес дискового магазина пулемета ДП вызывали неоднократные попытки заменить его ленточным питанием как до начала Великой Отечественной войны, так в ходе ее. К тому же ленточное питание позволяло достичь большей мощности огня в короткие промежутки времени и тем самым заполнить разрыв между возможностями ручного и станкового пулеметов. Война отчетливо выявила стремление повышения плотности противопехотного огня на важнейших направлениях – если в 1942г. плотность ружейно-пулеметного огня в обороне составляла 3-5 пуль на погонный метр фронта, то во время Курской битвы летом 1943г. – 13-14 пуль.

Всего для пулемета ДП (ДПМ) было разработано семь вариантов приемников под ленту. В 1942г. слесари-отладчики А.А. Дубинин и П.П. Поляков разработали к ручному пулемету ДП очередной вариант приемника под холщовую или металлическую ленту, в июне пулеметы с таким приемником из штампованных деталей прошли испытания на полигоне ГАУ и были возвращены на доработку. В 1943г. два варианта приемника под ленту представил и сам Дегтярев (один из вариантов – барабанный приемник схемы Шпагина по типу ДШК). Однако большой вес пулемета, достигавший 10-11 кг, неудобства пользования данной системой питания и загруженность завода №2 в Коврове более насущными заказами заставили прервать работы.

Прервать, но не прекратить. Удача разработки ленточного питания в ручном пулемете РПД послужила основой для возобновления работ по введению такого питания для пулемета ДПМ под винтовочный патрон. Еще в мае 1944г. прошли испытания стандартного ДП и еще не принятого на вооружение модернизированного ДПМ, снабженных приемником, разработанным А.А. Дубининым и П.П. Поляковым – постоянными участниками работ по модернизации ДП – под руководством конструктора А.И. Шилина и с участием слесаря-отладчика В.Д. Лобанова. В конце концов, этот вариант приемника и был принят.

Механизм подачи металлической звеньевой ленты приводился в движение от рукоятки затворной рамы при ее движении – подобный принцип был использован еще в 12,7-мм пулемете ДШК, но теперь движение рукоятки передавались приемнику не через качающийся рычаг, а через специальную скользящую скобу. Лента – металлическая звеньевая, с замкнутым звеном, направление подачи – справа, для направления ленты служил специальный лоток. Защелка крышки приемника располагалась аналогично защелке магазина на ДП и ДПМ. Для возможности ведения огня длинными очередями ствол был утяжелен. Новый ствол, необходимость привода в действие механизма подачи ленты, а также усилия для подачи патрона из ленты потребовали изменить конструкцию газоотводного узла. В остальном конструкция, компоновка и органы управления пулемета были аналогичны базовому ДПМ. Скорострельность достигала 200-250 выстр./мин, что было сопоставимо со станковым пулеметом и втрое превосходило боевую скорострельность ДПМ. По эффективности огня на дальностях до 800-1000 м он также приближался к станковым и единым, хотя отсутствие станка не позволяло достичь той же кучности и управляемости.

Модернизированный таким образом пулемет был принят на вооружение постановлением Совета министров СССР 24 мая 1946г. под обозначением “7,62-мм ротный пулемет обр. 1946г. (РП-46)». Это был последний отпрыск унифицированного «семейства ДП» (ручной пулемет РПД, хотя и явился развитием той же схемы, стал уже принципиально новым оружием). Название «ротный пулемет» указывало на стремление заполнить нишу автоматического оружия поддержки ротного уровня – имевшиеся станковые пулеметы были средством командира батальона, а ручные находились в отделениях и взводах. Станковые пулеметы по своим характеристикам не соответствовали возросшей маневренности пехоты, действовать могли только во второй линии или на флангах, редко могли оказать достаточную и своевременную поддержку передовым линиям пехоты в условиях резко возросшей маневренности и скоротечности боя – особенно на резко пересеченной местности, в горах, в населенных пунктах. Ручной же пулемет того же калибра не мог развить огня необходимой мощности. По сути, речь шла о своего рода временной замене «единого» пулемета, пока отсутствовавшего в системе вооружения, или – об очередном шаге на пути к отечественному единому пулемету. РП-46, будучи в три раза легче штатного станкового СГМ, конечно, значительно превосходил его по маневренности. РП-46 в качестве вспомогательного оружия самообороны включался и в комплекс вооружения легких бронемашин – например, авиадесантной АСУ-57.

Сочетание уже отработанной в производстве системы с приемником, собиравшимся из холодно-штампованных деталей, позволило быстро поставить производство нового пулемета. Введение ленточного питания снизило общий вес переносимого расчетом боекомплекта – если без патронов РП-46 весил на 2,5 кг больше ДП, то его общий вес с боезапасом 500 патронов был на 10 кг меньше, чем у ДП с таким же запасом патронов. Пулемет получил складную плечевую опору, рукоятку для переноски. Однако отдельная патронная коробка с лентой вызывала сложности в боевых условиях, поскольку смена позиции РП-46 часто требовала снимать ленту и вновь заряжать на новой позиции.

РП-46 оставался на вооружении в течении 15 лет и был заменен вместе со станковым СГМ единым пулеметом ПК. Кроме СССР, он состоял на вооружении в Албании, Алжире, Анголе, Бенине, Болгарии, Кампучии, КНР, Конго, на Кубе, в Ливии, Нигерии, Танзании, Того. В Китае выпускалась копия РП-46 под обозначением «Тип 58», в КНДР копия именовалась «Тип 64». Хотя по объемам выпуска РП-46 много уступил своему «родителю», он и до сих пор встречается в разных концах света.

Патрон 7,62-мм обр 1908/1930г. (7,62×53)

Маха пулемета со снаряженной лентой 13 д.

Длина пулемета 1272 мм (с пламегасителем).

Длине ствола 605 мм.

Длина нарезной части ствола 550 мм

Нарезы 4 правосторонних, прямоугольных.

Длина хода нарезов 40 ми

Начальная скорость пули 825 м/c (тяжелая)

Прицельная дальность 1500 м.

Дальность прямого выстрела 500 м.

Дальность убойного действия пули 3800 м.

Длина прицельной линии 615 мм.

Темп стрельбы 600 выстр./мин

боевая скорострельность до 250 выстр./мин.

Питание мет. лента на 200 и 250 патронов.

Масса снаряженной ленты 8,33 и 9,63 кг

Расчет 2 человека.

На этом фото представлены образцы стрелкового оружия, конфискованные в одной из «горячих точек» на территории бывшего СССР. Как видим, •ветеран» ДП все еще в строю.

1. Бахирев В.В., Кирпичи И.И. Конструктор В.А. Дегтярев. М., Воениздат», 1979.

2. Боевой устав пехоты Красной Армии, чч. 1,2. М., «Воениздат», 1945-46.

3. Болотин Л. II. Истории советского стрелкового оружии и патронов. СПб., «Полигон». 1995.

4. Баютин Д. Н. Советское стрелковое оружие за 50 лет Ленинград, Издание ВИМАИВВС. 1967.

5. Владимирский А.В. На киевском направлении. М., «Воениздат», 19X9.

6. Вьючный транспорт Красной Армии. Краткое описание и эсплоатация. М.. 1944.

7. Гриф секретности снят. М., «Воениздат». 1993.

8 Дегтярев В.А. Моя жизнь. Тула, Областное книжное изг)-во, 1952.

9. Егоров П. Боевое использование лыжных подразделений // Военный вестник 1943 №23-24.

10. Завод им. В.А. Дегтярева, Штрихи истории. Ковров, 1999.

11. Клементьев В. О вооружении горной пехоты // Военный вестник 1946 №17- 18.

12. Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытатели- оружейника/. М.. МО РФ. 1999.

13. Материальная часть стрелкового оружия. Под редакцией А.А. Благонравова. Книга 2. М., «Госвоениздат», 1946.

14. Монетчиков С. Они делали Победу// Оружие 2000№6.

15. Наставление по стрелковому делу. Оружие стрелкового взвода. М.. Отдел Издательства НКО СССР, 1935.

16. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из пехотного оружии. М.. «Воениздат», 1946.

17. Новиков В. Н. Накануне и в дни испытаний. М., Политиздат«, 1988.

18. Основания устройства стрелкового оружия. Под редакцией В.Н. Зайцева. М., «Воениздат», 1953.

19. Охотников Н. Стрелковое вооружение Советской Армии в Великой Отечественной войне// Военно-исторический журнал 1969№’1.

20. Портнов М. Э., Слостин В. И. Хроника развитии отечественного вооружения. Выпуск первый. Стрелковое оружие. М., «Армейский сборник», 1995.

21. Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия, т.2. М., «Воениздат», 1939.

22. Хорьков А.Г. Грозовой июнь. М., «Воениздат», 1991.

23. Яковлев П.Д. Об артиллерии и немного о себе. М.. «Высшая школа», 1984.

24. Янчук А. М. Справочные баллистические и конструктивные данные стрелкового оружия М., Издание Артиллерийской Академии РККА. 1935.

25. Hogg J., Weeks J Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook, DBI Books. 1996.

Ручной пулемет обр. 1927г. (ДП) с установленным магазином и откинутыми сошками

Пулемет ДП со снятым магазином. Видно окно магазина и холостой патрон.

Коробка на три запасных дисковых магазина.

Ручной пулемет ДПМ.

Пламегаситель установлен в перевернутом, походном положении.

Пехота с ручным пулеметом ДП-27 на Киевских маневрах, май 1935 г.

Расчет ручного пулемета ДП-27 на позиции. 1-я московская стрелковая дивизия, весна 1945 г.

Источник