Способ кожной пластики по филатову

Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» Республиканский ожоговый центр г. Минск, Республика Беларусь.

Хирургическая реабилитация пострадавших с обширными дефектами мягких тканей и костей лицевого скелета в результате термических и электрических ожогов является одним из самых сложных разделов восстановительной хирургии термических поражений. Конечной целью хирургических вмешательств является восстановление функции, формы, достижение наилучшего эстетического результата. Операции связаны с переносом на область дефекта большого количества пластического материала, включая полноценную кожу.

За последние 30 лет нами оперировано 11 больных молодого и зрелого возраста (11-45 лет) с подобной патологией, у 3 из них были ограниченные областью лица контактные термические ожоги IVстепени, у 8 – электрические ожоги током 10 000 вольт с тяжелой электротравмой, электрошоком, общей площадью ожогов IV степени от 8 до 20 % поверхности тела. Один больной во время травмы перенес клиническую смерть, у 5 пострадавших в ранние (3-6 сутки) произведена ампутация 7 верхних конечностей на различных уровнях.

Активная хирургическая тактика на лице выполнялась в ранние сроки поэтапно (этапные некрэктомии и остеонекрэктомии с пластикой гранулирующих ран дерматомными трансплантатами). Коррекция гомеостаза проводилась у тяжело пострадавших по общепринятым принципам интенсивной терапии.

После улучшения общего состояния больного (через 1.5-2 мес. после травмы) производилась заготовка филатовских лоскутов (у 1 больного – 3, у 1 – 2, у 9 – по одному) в области плеч, грудной клетки, передней брюшной стенки.

Миграция лоскутов на дефект производилась через кисть – 4 раза, через культю плеча, лишенного магистрального кровотока — 2 раза, непосредственно с плеча на лицо – 8 раз. Для полной хирургической реабилитации с момента травмы до окончательного результата больным выполнялось от 5 до 26 операций за 4-8 месяцев стационарного лечения. 4 больным на 5 глазах в дальнейшем были произведены операции в связи с развитием катаракт. У всех больных получены удовлетворительные функциональные и эстетические результаты.

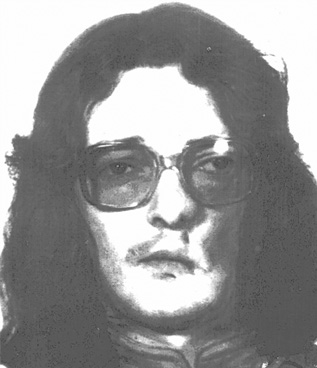

Приводим примеры из практики 3-х наших пациентов на фотографиях:

Больной Б., 27 лет, получил тяжелую электротравму током 10 000 вольт, электроожоги IV степени лица и обеих верхних конечностей площадью 20% поверхности тела. Доставлен в ожоговый центр на 3 сутки после травмы.

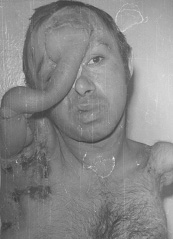

На 5 сутки произведена операция — перевязка подключичных артерий и вен с обеих сторон, экзартикуляция левого плеча, атипичная ампутация правого плеча в средней трети, некрэктомия на лице. На 18 сутки – дырчатая трепанация и тангенциальная остеонекрэктомия черепа, костей носа(рис. 1). . Тотальный некроз лобной кости составлял 6х9 см. Кожный покров был восстановлен методом дерматомной пластики.

Рис. 1. Больной Б, 27 лет. Этап лечения:дырчатая трепанация черепа.

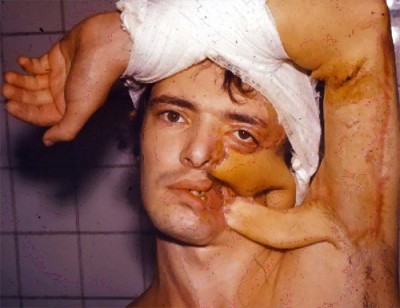

На правой половине грудной клетки заготовлен филатовский лоскут, который мигрировал на лицо через культю правого плеча с одномоментной реконструкцией подмышечной области.

Рис. 2. Филатовский лоскут вшит в торец культи правого плеча, лишенного магистрального кровотока.

Рис. 3. Этап лечения: перенос филатовского лоскута на дефект лица. Реконструкция подмышечной области

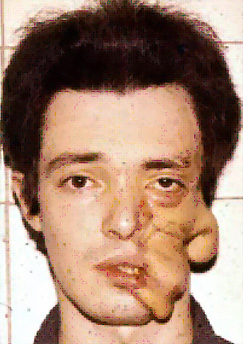

Общий срок стационарного лечения составил 5 месяцев, выполнено 10 операций, операционное время 15 часов. В дальнейшем больной протезирован, обслуживает себя протезом правого плеча. Оперирован по поводу катаракт обеих глаз.

Рис. 4. Отдаленный результат лечения

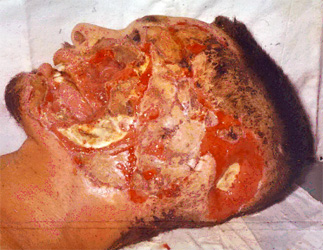

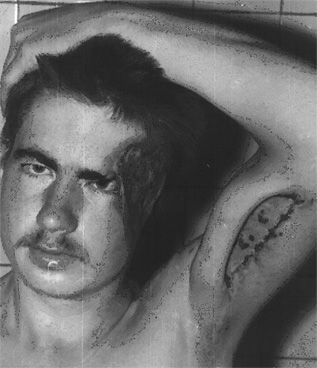

Больной Х., доставлен в ожоговый центр на 5-е сутки после тяжелой электротравмы, проявляющейся электрической летаргией после успешной реанимации в районной больнице. Петля тока – левая половина лица (головы) и левое бедро. Электрические ожоги IV степени 10 % поверхности тела.

На 6-е сутки начато хирургическое лечение – этапные некрэктомии и остеонекрэктомии левой половины лицевого черепа.

Рис.5. 5-е сутки после тяжелой электротравмы током 10 000 вольт.

Рис. 6. На 4-й неделе перед операцией свободной кожной пластики и некрэктомии.

Гранулирующие раны поэтапно закрыты дерматомными трансплантатами.

Рис. 7.Перед последним этапом остеонекрэктомии нижней челюсти.

Рис. 8.Профильная позиция.

С улучшением общего состояния (через 1.5 мес. после травмы) была произведена заготовка двух филатовских лоскутов (на левом плече и на передней брюшной стенке), которые были перенесены на дефект мягких тканей лица. Сформирована левая щека. Выстилка полости рта (щеки, части дна и твердого неба), а так же внутренняя стенка гайморовой пазухи закрыта полноценной кожей. Восстановлена функция нижней челюсти. Общий срок стационарного лечения 8 месяцев, выполнено 24 операции. Функциональный и эстетический результат удовлетворительный.

Рис. 9. 4-й месяц лечения. Миграция 2-х заготовленных филатовских лоскутов.

Рис. 10. Этап миграции филатовского лоскута.

Рис. 11. Этап миграции филатовского лоскута.

Рис. 12. Весь пластический материал перенесен на область лица.

Рис. 13. Отдаленный результат лечения

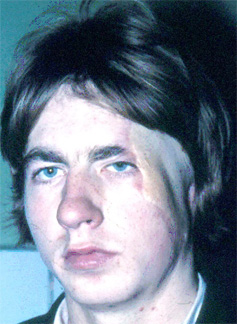

Больной Ж., 20 лет, получил контактный термический ожог левой половины лица о горячую печку в бессознательном состоянии в результате отравления окисью углерода. После произведенных операций (некрэктомий, остеонекрэктомий и дерматомной пластики) был направлен в ожоговый центр через 1 год после травмы для хирургической реабилитации.

Больному была произведена реконструкция век и угла глаза, удалена ранее пересаженная кожа с пластикой дефектов филатовским лоскутом с левого плеча. Получен удовлетворительный функциональный и косметический результат.

Рис. 14. Больной Ж. через год после контактного термического ожога с пластикой дерматомными трансплантатами. На левом плече заготовлен филатовский лоскут.

Рис. 15. Реконструкция угла левого глаза, удаление раннее пересаженных трансплантатов. Объемная пластика лица филатовским стеблем.

Наш опыт пластики обширных дефектов тканей лица с помощью филатовского лоскута в ранние сроки после травмы убеждает, что реабилитация таких пациентов оказывает благополучное влияние на их дальнейшую жизнь. Часть наших пациентов после проведенного лечения приступили к общественно-полезному труду.

Рис. 16. Отдаленный результат. Через 6 месяцев после операции

Источник

ПЛАСТИКА СТЕБЕЛЬЧАТЫМ ЛОСКУТОМ ФИЛАТОВА

В 1916 г. академик В. П. Филатов для устранения дефекта тканей лица (первоначально для восстановления нижнего века) предложил оригинальный метод пластической хирургии — перенос кожного лоскута, свернутого в трубку, вместе с подкожной жировой клетчаткой (круглый стебельчатый лоскут).

Филатовский стебель широко применяют при ринопластике, пластике век, губ, подбородка, щек, при замещении дефектов твердого и мягкого неба, восстановлении ушных раковин, для формирования языка и т. д.; в основном при обширных дефектах и деформациях.

При использовании филатовского стебля важно правильно планировать отдельные моменты операции. Поставив четкий анатомический диагноз, следует учитывать данные анамнеза, общее состояние больного (провести общеклиническое обследование), конкретный план оперативной методики, различные вспомогательные мероприятия (изготовление зубных протезов) и т. д. Перед оперативным лечением следует предусмотреть необходимый размер стебля, дальнейшие этапы переноса стебля, сроки вынужденного положения больного, условия фиксации стебля, выбор воспринимающего ложа при пересадках, выбор донорского участка, расположение рубца.

При формировании филатовского стебля нужно учитывать качество кожи в тех или иных участках поверхности тела, величину запаса тканей в них.

Наиболее оптимальными местами формирования стебля является внутренняя поверхность плеча, переднебоковая поверхность грудной клетки и живота. В этих местах имеется большой запас подвижной кожи с хорошо выраженной жировой клетчаткой. При этом рубцовые

изменения донорского участка не вызывают значительных функциональных и эстетических нарушений.

Выкраивать стебель надо так, чтобы он располагался примерно под углом 40—45° к горизонтали (в косом направлении). Ориентиром может служить линия, соединяющая подмышечную впадину с лобком. Натяжение стебля не должно быть чрезмерным или, наоборот, недостаточным. Это предупреждает возникновение последующих осложнений.

Операцию формирования стебля проводят, как правило, с пре-медикацией, под местным обезболиванием. Линии разрезов намечают бриллиантовым зеленым или метиленовым синим. Рассекают вначале только кожу, затем в зависимости от запасов подкожной клетчатки разрез проходит либо ближе к будущему стеблю, либо ближе к краю кожи, остающейся на донорском участке. Для обеспечения нормального кровообращения натяжение кожи стебля должно быть нормальным, физиологическим. Если в стебле содержится много клетчатки и кожа чрезмерно напряжена, при увеличивающемся отеке могут наступить трофические расстройства (в результате «удушения» стебля) с последующим некрозом. При включении в стебель недостаточного количества подкожной жировой клетчатки возможно «сморщивание» кровеносных сосудов, особенно венозных. Кроме того, в середине стебля в свободных полостях могут образовываться гематомы, склонные к нагноению.

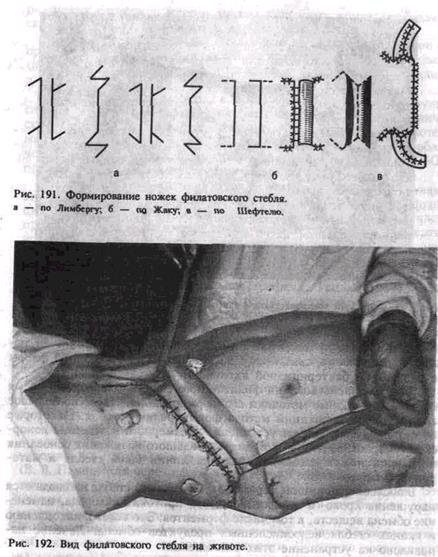

В классическом варианте филатовский стебель формируют при помощи двух параллельных разрезов кожи с подкожной жировой клетчаткой, внутренние края которых подворачивают и сшивают между собой в трубку, а наружные после широкой мобилизации (отслойки) кожи сшивают на материнской почве между собой. Получается «чемоданная ручка». Простыми и достаточно эффективными являются методы пластики с неполным использованием длины кож-но-жировой ленты (стебля) — по Франекбергу, Шефтелю, Къянд-скому, Лимбергу, Жаку, Балону и др. (рис. 191).

Различают три вида филатовского стебля:

1) обычный стебель на двух питающих ножках (в виде чемоданной ручки) (рис. 192);

2) ускоренно-мигрирующий стебель, когда одна из ножек сразу переносится на предплечье или другое место для переноса стебля к дефекту;

3) «острый стебель», когда одна из ножек сразу распластывается и подшивается к раневой поверхности в области дефекта.

Длина филатовского стебля может быть от нескольких сантиметров до 35—40 см. Различают макростебли, средние стебли и микростебли (0,5—1 см). Последние используют для фиксации эктопротезов.

При обычном формировании стебля соотношение длины и ширины кожно-жировой ленты не должно превышать 3:1, при ускоренно-мигрирующих методах — 2:1, 1,5:1. По форме круглые филатовские стебли бывают двухлопастные, т. е. на двух ножках, прерывистые, трехлопастные — Т-образные (рис. 193), четырехлопастные (фигурные).

При формировании филатовского стебля может возникать чрезмерное натяжение донорского участка. Иногда при формировании стебля в виде «чемоданной ручки» происходит совпадение линии швов стебля и материнской почвы. Указанные недостатки могут явиться причиной трофических нарушений в стебле и донорском участке, приводящих к различным осложнениям: расхождению швов, нагноению, частичному или полному некрозу. Причинами таких осложнений могут быть ошибки планирования операции, неправильные пропорции тканей, технические погрешности, грубо наложенные, резко сдавливающие ткани швы, а также интоксикация,

состояние после лучевой или химиотерапии. Иногда возникает рожистое воспаление, связанное с внедрением стрептококковой флоры и снижением бактерицидной активности кожи.

Для совершенствования филатовского стебля в настоящее время предложены разные методики его формирования. Известно большое количество модификаций метода формирования стебля. Некоторые из них предусматривают устранение чрезмерного натяжения донорского участка, другие — устранение большого натяжения основания питающих ножек стебля, совпадениялинии швов стебля и материнской почвы и др.

В послеоперационном периоде в филатовском стебле наблюдаются нарушения крово- и лимфообращения, притока кислорода, изменение обмена веществ, в том числе ферментов. Это ведет к накоплению в тканях стебля недоокисленных продуктов обмена. Лечение направлено на устранение этих осложнений.

Пластику филатовским стеблем осуществляют в несколько этапов. Перед переносом ножки стебля проводят тренировку сосудистой системы последнего. Для этого используют различные методы воздействия: механические, физиотерапевтические, медикаментозные и др. В результате таких воздействий улучшается трофика тканей лоскута, ускоряются процессы адаптации тканей стебля, что ведет к сокращению сроков лечения.

Для тренировки сосудистой системы филатовского стебля применяют:

1) механические способы, в основе которых лежит временное прекращение кровотока через одну из питающих ножек с помощью

резиновых катетеров, жгутов, мягких кишечных жомов, специально сконструированных зажимов и аппаратов;

2) хирургические методы, основанные на полном или частичном прекращении кровотока посредством хирургических вмешательств (надсечение, частичное или полное отсечение стебля, обшивание или прокол его и т. д.);

3) биологаческие методы, в основе которых лежат различные способы воздействия на кровеносную систему стебля без механического повреждения и нарушения целостности последнего: гипотер-мия, тепловые процедуры, УВЧ-терапия, ультрафиолетовое облучение, соллюкс, ионофорез, гипербарическая оксигенация (ГБО), применение фармакологических препаратов и т. д.

Определение «созревания» стебля, готовности его к последующим этапам пластики производят различными лабораторными и функциональными методами исследований. Наиболее простым и часто применяемым является метод длительного механического пережатия ножки филатовского стебля с последующей клинической оценкой состояния его (основные показатели — цвет и температура). Например, если стебель теплый и не отличается по цвету от окружающей кожи, то в нем нормальная трофика. Теплый, но бледный стебель бывает при расширении артерий и некотором сужении вен. При бледной и холодной коже стебля наблюдается сужение артерий, вен и капилляров. Холодная и синюшная кожа характерна для сужения артерий и расширения вен и капилляров. При отсутствии этих симптомов после 1,5—2 ч пережатия возможно проведение последующих этапов пластики.

Сроки «созревания» филатовского стебля зависят от величины его, соотношения длины и ширины, метода миграции и составляют в среднем 3—4 нед.

Пересадка ножек филатовского стебля может осуществляться «гусеничным шагом» (шагающий метод), ускоренным шагающим методом, с предварительным приживлением к предплечью (В. В. Парин) или через кисть, вшивая его в область «анатомической табакерки», т. е. между большим и указательным пальцами. Это методы, при которых этап формирования стебля сочетается с одно-моментным подшиванием его к дефекту.

Отсечение ножки филатовского стебля следует производить с избытком подкожной жировой клетчатки (методика «заточенного карандаша») либо деэпидермизировать окаймляющую полоску кожи концевого отдела (0,5 см). Указанные приемы способствуют лучшей адаптации ножки лоскута и воспринимающего ложа. Наиболее эффективным методом формирования воспринимающего ложа следует считать использование языкообразных полуовальных опрокидывающихся лоскутов, которые целесообразно подшивать к той стороне стебля, где расположен средний шов.

Этап распластывания стебля включает не только распластывание стебля (нельзя понимать это в буквальном смысле), но и формирование различных органов (нос, ушная раковина) и анатомических областей.

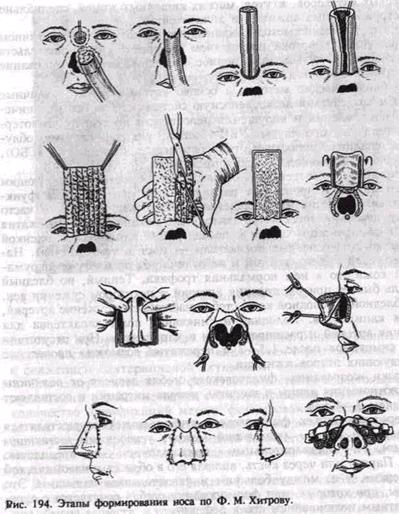

ф М. Хитров предложил оригинальную методику ринопластики сдвоенной лентой из круглого филатовского стебля с почти полным удалением подкожной жировой клетчатки. Этапы этой методики

1) формируют круглый стебель в области нижних отделов наружной поверхности грудной клетки с переходом на переднюю роверхность живота из кожной леяты размером 10х24 см;

2) через 3—4 нед после первого этапа мигрируют стебель. Миграцию дистального конца стебля осуществляют в область первого межпястного промежутка кисти или в область нижнего метафиза Предплечья по такому же способу, т. е. под отслаиваемый языко-

образный лоскут;

3) спустя 3 нед после выполнения второго этапа при условии гладкого приживления и проведенной тренировки стебля под отслоенный языкообразныи лоскут в области корня носа подшивают конец филатовского стебля, с площадки которого удаляют участоккожи,равный по форме и величине отслоенному лоскуту у корня носа;

4) одномоментно формируют все отделы носа. Питающую ножку стебля отсекают от руки на 21-й день после предыдущего этапа и стебель приподнимают кверху. Иссекают рубцы на задней поверхности стебля и по линии приживления его к краям кожи в области корня носа. Стебель распластывают в полосу кожи. Раневая поверхность его приобретает бороздчатый вид. На гребне каждого возвышения между бороздами имеется плотный бессосудистый рубец, под которым находится слой неизменной подкожной жировой клетчатки. После иссечения этой клетчатки раневая поверхность распластанного стебля покрыта тонким слоем клетчатки с множественными кровоточащими точками и ясно видимыми на глаз извитыми сосудами. Эту полосу кожи перегибают поперек на уровне расположения крыльев и кончика носа. По краям кожи дефекта носа и на верхней губе производят разрезы по линиям расположения оснований боковых стенок, крыльев и перегородки носа. Для перегородки носа на верхней губе делают углообразный разрез вершиной угла книзу; очерченный участок кожи приподнимают кверху.

Взявшись пальцами обеих рук за концы линии перегиба дублированной площадки, сгибают ее продольно, придавая ей аркообраз-ную форму. При этом на задней поверхности дублированной площадки появляется продольная складка кожи и отчетливо вырисовываются контуры крыльев кончика и перегородки носа. Из кожной складки на задней поверхности площадки формируют перегородку носа. Дублированную площадку кожи спускают к краям разрезов для оснований боковых стенок, крыльев и кожной перегородки носа. Затем края кожи дублированной площадки сшивают с краями разрезов кожи, произведенных для оснований крыльев и боковых стенок носа, после чего формируют кожную перегородку носа.

Эту манипуляцию обязательно начинают с того, что кожную складку, образующуюся на внутренней поверхности дублированной площадки, захватывают хирургическим пинцетом на том уровне, где кожная перегородка переходит в кончик носа (и на глубине 1,5—2 см), после чего подтягивают ее кпереди и кверху. При этом совершенно отчетливо становятся видны кончик и крылья носа с тонким и симметричным переходом кончика в перегородку носа. Удерживая пинцетом складку кожи, накладывают матрацные, — петлеобразные — швы-держалки у самых кончиков пинцета, направляя выкол сквозь наружную кожную поверхность площадки к средней линии на том же уровне. Таким образом накладывают по одному шву с правой и левой стороны от захваченной пинцетом складки кожи. Затем нижний свободно свисающий конец складки вытягивают пинцетом кпереди к краям раневой поверхности намеченного основания для кожной перегородки на верхней губе. Ассистент при этом натягивает формируемый нос за наложенные швы-

держалки во время всех последующих манипуляций создания перегородки носа. Если эта складка не вытягивается, то следует сделать поперечный разрез всей толщи складки, начиная снизу и до точек наложенных петлеобразных швов-держалок.

Подшивание конца кожной перегородки к краям намеченного для нее основания на верхней губе производят в следующем порядке. По средней линии выведенной кпереди складки кожи делают разрез до уровня необходимой высоты кожной перегородки. Первый шов накладывают на края кожи перегородки от конца произведенного разреза к краям кожи углообразной раневой поверхности на верхней губе. Избытки длины кожной перегородки поочередно иссекают и накладывают швы у концов этих разрезов с краями кожи на губе у концов углообразного лоскута, выкроенного на верхней губе, и края кожи перегородки сшивают с краями этого углообразного лоскута. Избыток кожной складки на верхней поверхности площадки отсекают. Возникающую в дальнейшем разницу в окраске пересаженного филатовского стебля устраняют деэпидермизацией (Л. Обухова, В. И. Заусаев).

Источник