- Способ корректировки длительности года с длительностью тропического года лунного календаря

- Чеботарёв Виктор Евдокимович,

- астроном, к.т.н., доцент, г. Красноярск

- Литература.

- Сравнить ЛУННЫЙ и СОЛНЕЧНЫЙ календари — Способ корректировки длительности года с длительностью тропического года. Кто поможет — здоровье маме

- LiveInternetLiveInternet

- —Метки

- —неизвестно

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Статистика

- История календарей.

Способ корректировки длительности года с длительностью тропического года лунного календаря

Чеботарёв Виктор Евдокимович,

астроном, к.т.н., доцент, г. Красноярск

Человеческая деятельность во многом регламентируется календарем – определенной системой упорядоченного счета времени.

В основе календаря заложены следующие природные циклические процессы:

сутки (смена дня и ночи), обусловлены вращением Земли (Тс);

синодический месяц (смена фаз Луны), обусловлен движением Луны по орбите вокруг Земли (Тмс);

тропический год (смена сезонов), обусловлен движением Земли вокруг Солнца (Ттг);

Используемые в календарях природные циклы целочисленно несоизмеримы с сутками и друг с другом.

По результатам астрономических наблюдений за длительный период приняты следующие усредненные значения этих циклов:

На протяжении длительной истории развития цивилизации на Земле разработано и используется множество календарей, из которых можно выделить следующие основные системы календарей:

В лунном календаре используется лунный год (Тлг), который содержит 12 месяцев (длительность месяца может быть 29 суток или 30 суток). Применение целочисленных значений длительности месяца приводит к постепенному расхождению реального лунного года и календарного. Поэтому используют простой лунный год длительность

На практике используются два способа вставки високосных годов:

турецкий цикл – за восемь лунных лет три високосных (8 × 12 × Тмс=2834, 93664; 5 × 354+3 × 355=2835);

арабский цикл – за 30 лунных лет одиннадцать високосных (30 × 12 × Тмс=10631, 0124; 19 × 354+11 × 355=10631).

Достоинства лунного календаря:

поддержание совпадения начала месяца с новолунием (ошибка в одни сутки накапливается за период не менее 127 лет для турецкого цикла и не менее чем за 242 года для арабского цикла);

равномерное распределение дней по кварталам в простом году.

Недостатки лунного календаря:

смещение начала лунного года относительно начала тропического (движение по сезонам со скоростью около 10 суток за год);

несовпадение недельных циклов в месяце, за год и между годами.

В солнечном календаре используется длительность простого календарного года

юлианский цикл: один раз за четыре года (4 × Ттс = 1460,9688; 3 × 365+366=1461);

григорианский цикл: 97 високосных годов за 400-летний цикл

(400 × Ттс= 146096,88; 303 × 365+97 × 366=146097). Внутренняя структура солнечного календаря содержит двенадцать календарных месяцев различной длительности 28, 29, 30 и 31 сут., что не совпадает с длительностью синодического месяца.

Достоинства солнечного календаря:

поддержание совпадения начала года с сезонами (относительно точки весны уход на одни сутки накапливается за 128 лет для юлианского календаря и за 20000 лет для григорианского календаря).

Недостатки солнечного календаря:

неравномерное распределение дней по кварталам;

несовпадение недельных циклов в месяце, за год и между годами;

несовпадение новолуний с началом месяца.

В лунно-солнечном календаре согласовывается длительность календарного месяца с синодическим месяцем, а календарного годов с тропическим. Для этого модифицируется лунный календарь: в один из лунных годов, вводится дополнительный тринадцатый лунный месяц. Этот тринадцатимесячный лунный год применяется при достижении расхождения начала тропического и лунного годов до величины 30 суток. Известен метонов цикл организации структуры лунно-солнечного календаря, охватывающий 19 тропических лет (6940 суток), в которых содержится 235 лунных месяцев (110 × 29 сут. + 125 × 30 сут. =

6940 сут.), которые объединяются в 7 лунных лет по 13 месяцев и 12 лунных лет по

12 месяцев.

Достоинства лунно-солнечного календаря:

отсутствие постоянного смещения начала года по сезонам (максимальное смещение не более одного месяца);

поддержание совпадения начала месяца с новолунием;

равномерное распределение дней по кварталам в простом лунном году.

Недостатки лунно-солнечного календаря:

существенное различие длительности 12-ти месячного и 13-ти месячного лунного годов;

несовпадение недельных циклов в месяце, за год и между годами.

В опубликованных проектах всемирного календаря обеспечивается согласование календарного года с тропическим годом и целочисленным счетом недель.

Для этого вводится базисный интервал в году длительностью 364 суток и содержащий 52 недели. Для удержания начала года относительно сезонов (точки весны) вводятся свободные от названий недели дни: один день в простом году (364+1=365 сут.), два дня – в високосном году (364+2=366 сут.).

Существуют два проекта распределения дней по месяцам:

французский: 4 ´ 31 сут. + 8 ´ 30 сут. = 4 ´ 91=52 ´ 7=364 сут.;

швейцарский: 13 ´ 28 сут. = 52 ´ 7=364 сут.

Недостатки опубликованного проекта всемирного календаря:

нарушение непрерывности счета дней недели;

несовпадение начала месяца с новолунием.

Проект всемирного календаря во французском варианте был одобрен 18-й сессией Экономического и Социального совета ООН в 1954 г. и поддержан многими странами. Однако, нарушение непрерывности счета недели в этом варианте всемирного календаря стало препятствием для его внедрения, что обусловлено привязкой многих религиозных праздников к дням недели и необходимость их неразрывного счета.

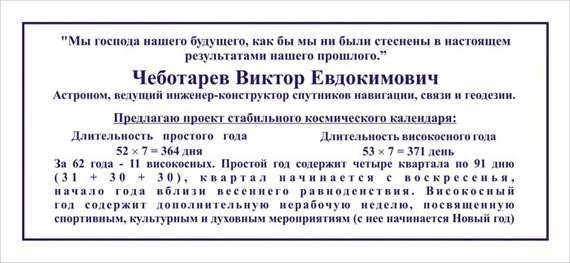

Автор предлагает Российский вариант всемирного календаря (т.н. “космический” календарь) с простым годом в 364 сут. и високосным в 371 сут. за счет ввода дополнительной семидневной недели в високосном году. Вследствие отличия календарного года длительностью в 364 сут. от тропического года длительностью в 365,24220 сут. происходит ежегодное смещение на 1,24220 сут., что приводит за порядка 5,6 лет к накоплению целой недели. Предлагается использовать на 62-летнем цикле 51 простых годов (364 сут.) и 11 високосных годов (371 сут.), что позволит устранить смещение начала года по сезонам (расхождение в 1 сутки за 3875 лет).

Внутреннюю структуру всемирного календаря можно организовать двумя способами:

а) 12-ти месячный календарь (рис. 1):

простой год: 4 ´ 31 сут .+ 8 ´ 30 сут. = 4 ´ 91 сут. = 52 ´ 7 сут. = 364 сут.;

високосный год: 4 ´ 31 сут .+ 8 ´ 30 сут.+7 сут. = 4 ´ 91=53 ´ 7 сут.=371 сут.;

б) 13-ти месячный календарь (рис. 2):

простой год: 13 ´ 28 сут. = 52 ´ 7 сут. = 364 сут.

високосный год: 13 ´ 28 сут. + 7 сут.= 53 ´ 7 сут. = 371 сут.

При этом 53-ю неделю високосного года предлагается сделать нерабочей и использовать для проведения международных праздничных мероприятий, спортивных игр (типа олимпийских) и т.д.

Для того, чтобы сделать выбор между 12-ти месячной и 13-ти месячной структурой всемирного календаря, а также определить дату начала года, месторасположение7-дневной вставки, необходимо проанализировать всесторонне хозяйственную, культурную и религиозную деятельность человечества.

Предлагаемая структура космического календаря обеспечивает непрерывн

В существующей литературе [1, 2]по календарям такая схема не рассматривалась.

Приглашаются желающие обсудить предлагаемый проект космического календаря [ chebotarev @ npopm . ru ].

C ообщение по структуре космического календаря нанесено на информационную пластину, которая помещена на российском навигационном спутнике ГЛОНАСС. Орбита спутника ГЛОНАСС круговая, высотой около 20000 км и практически вечная для пребывающим на ней космическим аппаратам [www.glonass-post.narod.ru].

Литература.

Селешников С.И. История и хронология. Наука. М. 1977 г., 224с.

Буткевич А.В., Зеликсон М.С. Вечные календари. Наука. М. 1984 г. 208с.

Источник

Сравнить ЛУННЫЙ и СОЛНЕЧНЫЙ календари — Способ корректировки длительности года с длительностью тропического года. Кто поможет — здоровье маме

Привет! Может познакомимся у тебя есть инста?

: Лунно-солнечный календарь — календарь, в основе которого лежит периодичность видимых движений Луны и Солнца.

Со́лнечный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит тропический год, то есть период смены времён года.

Епа́кта (греч. ἐπάκτη, лат. epactae, ἐπακτὰἱ ἡμέραἱ — добавочные дни), также эпакта или эпакт — возраст Луны на определённую дату солнечного календаря. Часто возраст Луны на 1 января.

Ме́сяц (русское обозначение: мес.; от лат. mēnsis, греч. μήνας) — внесистемная единица измерения времени, связанная с обращением Луны вокруг Земли.

Тропический год (также известный как солнечный год) в общем смысле — это отрезок времени, за который Солнце завершает один цикл смены времён года, как это видно с Земли, например, время от одного весеннего равноденствия до следующего, или от одного дня летнего солнцестояния до другого. Со времён античности астрономы постепенно совершенствовали определение тропического года и в настоящее время определяют его как время, необходимое для того, чтобы средняя тропическая долгота Солнца (продольная позиция.

Упоминания в литературе

Разные народы, сосчитав примерное количество лунных циклов в году, создали 12-месячные календарные системы, однако осталась необходимость привести в соствие лунные месяцы и годы. Поэтому многие люди, вначале отдавшие лунному календарю предпочтение, со временем переходили к счету дней «по Солнцу». Так поступили и древние римляне, от которых мы получили календарь, принятый сегодня практически всем человечеством. Годовой цикл – это примерно 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд, то есть время оборота Земли вокруг Солнца не делится на целое количество дней – оборотов Земли вокруг собственной оси. Каждый год у нас остается 5 часов, 48 минут и 46 секунд – причина, по которой в григорианской системе появились високосные годы с «лишними» днями.

Группа авторов, 365 золотых советов на каждый день. Жизнь по лунному календарю, 2008

Разные народы, сосчитав примерное количество лунных циклов в году, создали 12-месячные календарные системы, однако осталась необходимость привести в соствие лунные месяцы и годы. Поэтому многие люди, вначале отдавшие лунному календарю предпочтение, со временем переходили к счету дней «по Солнцу». Так поступили и древние римляне, от которых мы получили календарь, принятый сегодня практически всем человечеством. Годовой цикл – это примерно 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд, то есть время оборота Земли вокруг Солнца не делится на целое количество дней – оборотов Земли вокруг собственной оси. Каждый год у нас остается 5 часов, 48 минут и 46 секунд – причина, по которой в григорианской системе появились високосные годы с «лишними» днями.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—неизвестно

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

История календарей.

КАЛЕНДАРЬ (от лат. calendae или kalendae, «календы» – название первого дня месяца у древних римлян), способ деления года на удобные периодические интервалы времени. Основными задачами календаря являются: а) фиксация дат и б) измерение интервалов времени. Например, в задачу (а) входит регистрация дат природных явлений, как периодических – равноденствий, затмений, приливов, – так и непериодических, таких, как землетрясения. Календарь позволяет регистрировать исторические и общественные события в их хронологической последовательности. Одна из важных задач календаря – определение моментов церковных событий и «дрейфующих» праздников (например, Пасхи). Функция (б) календаря используется в общественной сфере и в быту, где процентные платежи, заработная плата и прочие деловые отношения основаны на определенных интервалах времени. Многие статистические и научные исследования также используют временные интервалы.

Существует три основных типа календарей: 1) лунный, 2) солнечный и 3) лунно-солнечный.

Лунный календарь основан на продолжительности синодического, или лунного месяца (29,53059 сут), определяемого периодом смены лунных фаз; при этом не принимается во внимание продолжительность солнечного года. Примером лунного календаря служит мусульманский календарь. Большинство народов, использующих лунный календарь, считает месяцы поочередно состоящими из 29 или 30 сут, поэтому средняя длина месяца равна 29,5 сут. Длина лунного года в таком календаре составляет 12 ґ 29,5 = 354 сут. Истинный лунный год, состоящий из 12 синодических месяцев, содержит 354,3671 сут. Календарь не учитывает эту дробную часть; таким образом за 30 лет набирается расхождение в 11,012 сут. Добавление этих 11 сут каждые 30 лет восстанавливает соответствие календаря лунным фазам. Основной недостаток лунного календаря в том, что его год короче солнечного года на 11 сут; поэтому начало определенных сезонов по лунному календарю приходится год от года на все более поздние даты, что вызывает определенные трудности в общественной жизни.

Солнечный календарь согласован с длительностью солнечного года; в нем начало и продолжительность календарных месяцев не связаны со сменой лунных фаз. Солнечные календари были у древних египтян и майя; в наше время большинство стран также пользуется солнечным календарем. Истинный солнечный год содержит 365,2422 сут; но гражданский календарь, чтобы быть удобным, должен содержать целое число суток, поэтому в солнечном календаре обычный год содержит 365 сут, а учет дробной части суток (0,2422) происходит раз в несколько лет путем добавления одного дня к так называемому високосному году. Солнечный календарь обычно ориентируется на четыре основные даты – два равноденствия и два солнцестояния. Точность календаря определяется по тому, насколько точно равноденствие приходится на один и тот же день каждого года.

Лунно-солнечный календарь – это попытка согласовать продолжительность лунного месяца и солнечного (тропического) года путем периодических подгонок. Чтобы среднее количество дней в году по лунному календарю соответствовало солнечному году, каждые 2 или 3 года добавляют тринадцатый лунный месяц. Эта уловка требуется для того, чтобы сельскохозяйственные сезоны каждый год приходились на одни и те же даты. Пример лунно-солнечного календаря дает еврейский календарь, официально принятый в Израиле.

В календарях используются единицы счета времени, основанные на периодических движениях астрономических объектов. Вращение Земли вокруг своей оси определяет длительность суток, обращение Луны вокруг Земли дает продолжительность лунного месяца, а обращение Земли вокруг Солнца задает солнечный год.

Солнечные сутки. Видимое движение Солнца по небу задает истинные солнечные сутки как интервал между двумя последовательными прохождениями Солнца через меридиан в нижней кульминации. Если бы это движение отражало только вращение Земли вокруг своей оси, то оно происходило бы очень равномерно. Но оно связано также с неравномерным движением Земли вокруг Солнца и с наклоном земной оси; поэтому истинные солнечные сутки переменны. Для измерения времени в быту и в науке используются математически вычисленное положение «среднего солнца» и, соответственно, средние солнечные сутки, которые имеют постоянную длительность. В большинстве стран начало суток приходится на 0 ч, т.е. на полночь. Но это не всегда было так: в библейские времена, в Древней Греции и Иудее, а также в некоторые другие эпохи начало дня приходилось на вечернее время. У римлян в различные периоды их истории день начинался в разное время суток.

Лунный месяц. Первоначально продолжительность месяца определялась периодом обращения Луны вокруг Земли, точнее – синодическим лунным периодом, равным промежутку времени между двумя последовательными наступлениями одинаковых фаз Луны, например, новолуний или полнолуний. Средний синодический лунный месяц (так называемая «лунация») длится 29 сут 12 ч 44 мин 2,8 с. В библейские времена лунацию считали равной 30 сут, но римляне, греки и некоторые другие народы приняли как стандарт измеренную астрономами величину 29,5 сут. Лунный месяц – удобная в общественной жизни единица времени, поскольку она длиннее суток, но короче года. В древности Луна привлекала всеобщий интерес как инструмент для измерения времени, ибо весьма несложно наблюдать выразительную смену ее фаз. Кроме того, лунный месяц был связан с различными религиозными потребностями и поэтому играл важную роль при составлении календаря.

Год. В обыденной жизни, в том числе и при составлении календаря, под словом «год» понимают тропический год («год сезонов»), равный интервалу времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия. Сейчас его продолжительность составлет 365 сут 5 ч 48 мин 45,6 с, причем каждые 100 лет она уменьшается на 0,5 с. Еще древние цивилизации использовали этот сезонный год; по записям египтян, китайцев и других древних народов видно, что длина года вначале принималась равной 360 сут. Но уже довольно давно длину тропического года уточнили до 365 сут. Позже египтяне приняли его продолжительность равной 365,25 сут, а великий астроном древности Гиппарх уменьшил эту четверть суток на несколько минут. Гражданский год не всегда начинался с 1 января. Многие древние народы (как и некоторые современные) начинали год с момента весеннего равноденствия, а в Древнем Египте год начинался в день осеннего равноденствия.

Греческий календарь. В древнегреческом календаре обычный год состоял из 354 сут. Но поскольку ему нехватало 11,25 сут для согласования с солнечным годом, то каждые 8 лет к году добавляли 90 сут (11,25 ґ 8), разделенные на три одинаковых месяца; этот 8-годичный цикл назывался октаэтеридой. После примерно 432 до н.э. греческий календарь основывался на цикле Метона, а затем на цикле Каллиппа (см. ниже раздел о циклах и эрах).

Римский календарь. Согласно древним историкам, вначале (ок. 8 в. до н.э.) латинский календарь состоял из 10 месяцев и содержал 304 сут: пять месяцев по 31 сут в каждом, четыре месяца по 30 и один месяц с 29 сут. Год начинался 1 марта; отсюда сохранились названия некоторых месяцев – сентябрь («седьмой»), октябрь («восьмой»), ноябрь («девятый») и декабрь («десятый»). Новые сутки начинались в полночь. Впоследствии римский календарь претерпел немалые изменения. Перед 700 до н.э. император Нума Помпилий добавил два месяца – январь и февраль. Календарь Нумы содержал 7 месяцев по 29 сут, 4 месяца по 31 сут и февраль с 28 сут, что составляло 355 сут. Около 451 до н.э. группа из 10 высших римских чиновников (децемвиров) привела последовательность месяцев к нынешнему виду, перенеся начало года с 1 марта на 1 января. Позже была учреждена коллегия понтификов, которая провела реформу календаря.

Юлианский календарь. К 46 до н.э., когда верховным понтификом стал Юлий Цезарь, календарные даты явно расходились с природными сезонными явлениями. Поступало столько жалоб, что возникла необходимость радикальной реформы. Чтобы восстановить прежнюю связь календаря с сезонами, Цезарь по совету александрийского астронома Созигена продлил 46-й год до н.э., добавив месяц из 23 сут после февраля и два месяца из 34 и 33 сут между ноябрем и декабрем. Таким образом, в том году было 445 сут и его прозвали «годом путаницы». Затем Цезарь закрепил длительность обычного года в 365 сут с введением раз в четыре года одного добавочного дня после 24 февраля. Это позволило приблизить среднюю продолжительность года (365,25 сут) к длительности тропического года. Цезарь умышленно отказался от лунного года и выбрал солнечный год, поскольку при этом все вставки, кроме високосного года, стали ненужными. Таким образом Цезарь установил продолжительность года в точности равной 365 сут и 6 ч; с тех пор повсеместно используется именно это значение: после трех обычных лет следует один високосный год. Цезарь изменил продолжительность месяцев (табл. 1), положив в обычном году февраль из 29 сут, а високосном – из 30. Этот Юлианский календарь, который сейчас часто называют «старым стилем», был введен 1 января 45 до н.э. Тогда же месяц квинтилис был переименован в июль в честь Юлия Цезаря, а весеннее равноденствие было сдвинуто к своей исходной дате 25 марта.

Августианский календарь. После смерти Цезаря понтифики, видимо, неправильно поняв инструкцию о високосных годах, в течение 36 лет добавляли високосный год не раз в четыре, а раз в три года. император Август исправил эту ошибку, пропустив три високосных года в период с 8 до н.э. до 8 н.э. Начиная с этого момента, високосными считались только года с номером, кратным 4. В честь императора месяц секстилис был переименован в август. Кроме того, количество дней в этом месяце было увеличено с 30 до 31. Эти сутки были взяты из февраля. Сентябрь и ноябрь были сокращены с 31 до 30 сут, а октябрь и декабрь увеличены с 30 до 31 сут, что сохраняло общее количество суток в календаре (табл. 1). Таким образом сложилась современная система месяцев. Некоторые авторы считают не Августа, а все же Юлия Цезаря основателем современного календаря.

Таблица 1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕСЯЦЕВ

ТРЕХ РИМСКИХ КАЛЕНДАРЕЙ (в сутках)

Календарь децемвиров

(ок. 414 до н.э.)

Календарь Юлия

(45 до н.э.)

Календарь Августа

(8 до н.э.)

2) Август в календаре Августа .

Календы, иды и ноны. Эти слова римляне использовали только во множественном числе, называя так особые дни месяцев. Календами, как упоминалось выше, называли первый день каждого месяца. Иды были 15-м днем марта, мая, июля (квинтилиса), октября и 13-м днем остальных (коротких) месяцев. При современных расчетах нонами называют 8-й день перед идами. Но римляне учитывали сами иды, поэтому ноны у них были 9-м днем (отсюда их название «nonus», девять). Мартовскими идами было 15 марта или, менее определенно, какой-либо из семи предшествующих дней: с 8 до 15 марта включительно. Ноны марта, мая, июля и октября приходились на 7-й день месяца, а в прочие, короткие месяцы – на 5-й день. Дни месяца отсчитывались назад: в первую половину месяца говорили, что столько-то дней осталось до нон или ид, а во вторую половину – до календ следующего месяца.

Григорианский календарь. Юлианский год продолжительностью 365 сут 6 ч длиннее истинного солнечного на 11 мин 14 с, поэтому с течением времени наступление сезонных явлений по юлианскому календарю приходилось на все более ранние даты. Особенно сильное недовольство вызывало постоянное смещение даты Пасхи, связанной с весенним равноденствием. В 325 н.э. Никейский собор издал декрет о единой дате Пасхи для всей христианской церкви. В последующие столетия было внесено много предложений по усовершенствованию календаря. Наконец, предложения неаполитанского астронома и врача Алоизия Лилия (Луиджи Лилио Джиральди) и баварского иезуита Кристофера Клавия были одобрены папой Григорием ХIII. Он издал 24 февраля 1582 буллу, вводящую два важных дополнения в юлианский календарь: из календаря 1582 года изымалось 10 сут – после 4 октября следовало 15 октября. Это позволяло сохранить 21 марта как дату весеннего равноденствия, каковой она была, вероятно, в 325 н.э. Кроме того, три из каждых четырех вековых лет следовало считать обычными и только те, которые делятся на 400, считать високосными. Таким образом, 1582 стал первым годом григорианского календаря, часто называемого «новым стилем». Франция перешла на новый стиль в том же году. Некоторые другие католические страны приняли его в 1583. Прочие страны переходили на новый стиль в разные годы: например, Великобритания приняла григорианский календарь с 1752; к 1700 високосному году по юлианскому календарю различие между ним и григорианским календарем составляло уже 11 сут, поэтому в Великобритании после 2 сентября 1752 наступило 14 сентября. В том же году в Англии начало года было перенесено на 1 января (до этого новый год начинался со дня Благовещения – 25 марта). Ретроспективное исправление дат стало причиной большой путаницы на многие годы, поскольку папа Григорий XIII распорядился внести поправки во все прошлые даты, вплоть до Никейского собора. Григорианский календарь используется сегодня во многих странах, включая США и Россию, которая отказалась от восточного (юлианского) календаря лишь после Октябрьской (в действительности – ноябрьской) большевистской революции 1917. Григорианский календарь не абсолютно точен: он на 26 с длинее тропического года. Разница достигает одних суток за 3323 года. Для их компенсации вместо исключения трех високосных лет из каждых 400 нужно было бы исключать один високосный год из каждых 128 лет; это поправило бы календарь настолько, что лишь за 100 000 лет разница между календарным и тропическим годами достигла бы 1 сут.

Еврейский календарь. Этот типичный лунно-солнечный календарь имеет очень древнее происхождение. Его месяцы содержат попеременно 29 и 30 сут, а раз в 3 года добавляют 13-й месяц Веадар; его вставляют перед месяцем Нисан каждый 3-й, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 19-й год 19-летнего цикла. Нисан – первый месяц еврейского календаря, хотя отсчет годов ведется от седьмого месяца Тишри. Вставка Веадара приводит к тому, что весеннее равноденствие всегда приходится на лунацию в месяце Нисан. В григорианском календаре два вида годов – обычный и високосный, а в еврейском – обычный (12-месячный) год и эмболисмический (13-месячный). В эмболисмическом году из 30 сут, вставленных перед Нисаном, 1 сут относятся к шестому месяцу Адару (который обычно содержит 29 сут), а 29 сут составляют Веадар. На самом деле еврейский лунно-солнечный календарь еще сложнее, чем описано здесь. Хотя он и годится для исчисления времени, но из-за использования лунного месяца его нельзя считать эффективным современным инструментом этого рода.

Мусульманский календарь. До Мухаммеда, умершего в 632, у арабов был лунно-солнечный календарь со вставными месяцами, похожий на еврейский. Считается, что ошибки старого календаря заставили Мухаммеда отказаться от дополнительных месяцев и ввести лунный календарь, первым годом которого стал 622. В нем за единицу отсчета приняты сутки и синодический лунный месяц, а сезоны вообще не принимаются во внимание. Лунный месяц считается равным 29,5 сут, а год состоит из 12 мес, содержащих попеременно 29 или 30 сут. В 30-летнем цикле последний месяц года в течение 19 лет содержит 29 сут, а остальные 11 лет – 30 сут. Средняя продолжительность года в таком календаре 354,37 сут. Мусульманский календарь широко распространен на Ближнем и Среднем Востоке, хотя Турция в 1925 отказалась от него в пользу григорианского календаря.

Египетский календарь. Ранний египетский календарь был лунным, о чем свидетельствует иероглиф «месяц» в виде лунного серпа. Позже жизнь египтян оказалась тесно связана с ежегодными разливами Нила, которые и стали для них точками отсчета времени, стимулируя создание солнечного календаря. Согласно Дж.Брестеду, этот календарь был введен в 4236 до н.э., и эта дата считается самой древней исторической датой. Солнечный год в Египте содержал 12 мес по 30 сут, а по окончании последнего месяца шло еще пять дополнительных суток (эпагомены), что в сумме давало 365 сут. Поскольку календарный год был на 1/4 сут короче солнечного, со временем он все больше и больше расходился с сезонами. Наблюдая гелиакические восходы Сириуса (первое появление звезды в лучах утренней зари после ее невидимости в период соединения с Солнцем), египтяне определили, что 1461 египетский год по 365 сут равен 1460 солнечным годам по 365,25 сут. Этот интервал известен как период Сотис. Длительное время жрецы препятствовали любому изменению календаря. Наконец в 238 до н.э. Птолемей III издал декрет о добавлении одного дня к каждому четвертому году, т.е. ввел подобие високосного года. Так родился современный солнечный календарь. День у египтян начинался с восходом Солнца, их неделя состояла из 10 сут, а месяц – из трех недель.

Китайский календарь. Доисторический китайский календарь был лунным. Около 2357 до н.э. император Яо, недовольный существующим лунным календарем, повелел своим астрономам определить даты равноденствий и с помощью вставных месяцев создать сезонный календарь, удобный для сельского хозяйства. Чтобы согласовать 354-суточный лунный календарь с 365-суточным астрономическим годом, каждые 19 лет добавляли 7 вставных месяцев, следуя подробной инструкции. Хотя солнечный и лунный годы в целом были согласованы, лунно-солнечные различия оставались; их исправляли по достижении ими заметной величины. Тем не менее календарь все еще был несовершенен: годы имели неодинаковую продолжительность, а равноденствия приходились на разные даты. В китайском календаре год состоял из 24 полумесяцев. Китайский календарь имеет 60-летний цикл, началом которого считается 2637 до н.э. (по другим данным – 2397 до н.э.) с несколькими внутренними периодами, причем каждый год имеет довольно забавное название, например, «год коровы» в 1997, «год тигра» в 1998, «зайца» в 1999, «дракона» в 2000 и т.п., которые повторяются с периодом в 12 лет. После западного проникновения в Китай в 19 в. в коммерции стали использовать григорианский календарь, а в 1911 он официально был принят в новой Китайской республике. Однако крестьяне еще продолжали пользоваться древним лунным календарем, но с 1930 он был запрещен.

Календари майя и ацтеков. Древняя цивилизация племени майя обладала весьма высоким искусством счета времени. Их календарь содержал 365 сут и состоял из 18 мес по 20 сут (каждый месяц и каждый его день имели свое название) плюс 5 добавочных суток, не относящихся ни к одному месяцу. Календарь состоял из 28 недель по 13 пронумерованных дней в каждой, что составляло всего 364 сут; одни сутки оставались лишними. Почти таким же календарем пользовались и соседи майя – ацтеки. Большой интерес представляет календарный камень ацтеков. Лицо в центре изображает Солнце. В четырех примыкающих к нему больших прямоугольниках изображены головы, символизирующие даты четырех предшествующих мировых эпох. Головы и условные знаки в прямоугольниках следующего круга символизируют 20 сут месяца. Большие треугольные фигуры изображают солнечные лучи, а в основании внешнего круга два огненных змея представляют жар небес. Календарь ацтеков похож на календарь майя, но названия месяцев иные.

Воскресные буквы – это схема, показывающая связь между числом месяца и днем недели в течение любого года. Например, она позволяет определять воскресные дни, а исходя из этого составить календарь на весь год. Таблицу недельных букв можно записать так:

| A B C D E F G |

| 1 2 3 4 5 6 7 |

| 8 9 10 11 12 13 14 |

| 15 16 (и т.д. до конца года) |

Каждый день года, кроме 29 февраля високосных лет, обозначается буквой. Определенный день недели всегда обозначается одной и той же буквой в течение всего года, за исключением високосных лет; поэтому та буква, которая обозначает первое воскресенье, соответствует и всем остальным воскресеньям этого года. Зная воскресные буквы любого года (от A до G) можно полностью восстановить порядок дней недели в этом году. Полезна следующая таблица:

Источник