- Cell Biology.ru

- Справочник

- Клеточные контакты

- Плотные контакты

- Фокальные контакты

- Щелевые контакты

- Десмосомы

- Полудесмосомы

- Септированные контакты

- Плазмодесмы

- Интердигитации

- Способ контакта между клетками

- Межклеточные контакты

- Содержание

- Строение межклеточных соединений

- Функции межклеточных соединений

- Типы межклеточных соединений

- Плазмодесмы

- Простое межклеточное соединение

- Плотное соединение (запирающая зона)

- Зона замыкания

- Зона слипания (промежуточный контакт)

- Десмосома (пятно сцепления, липкое соединение)

- Нексус (щелевой контакт)

- Синапс (синаптическое соединение)

Cell Biology.ru

Справочник

- Обзоров: 126

- Биографии: 12

- Записей в дневниках: 13

- Новостей: 16

Клеточные контакты

Плотные контакты

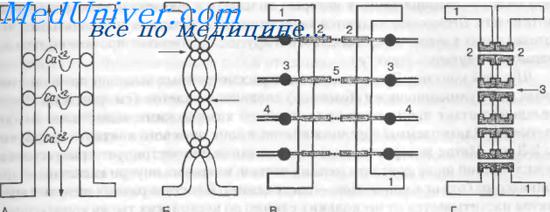

Плотные контакты образуются путем точечного соединения мембран соседних клеток через трансмембранные белки клаудин и окклудин, встроенные рядами, которые могут пересекаться так, что образуют на поверхности скола как бы решетку или сеть.

Плотные контакты блокируют перемещение макромолекул, жидкостей и ионов между клетками, обеспечивая тем самым барьерную функцию эпителия и регуляцию транспорта веществ через эпителиальный пласт.

Плотные контакты соединяют клетки однослойных эпителиев, особенно железистых и кишечных (клетки выстилки жкт и дыхательной системы). Плотный контакт встречается между всеми типами однослойного эпителия (эндотелий, мезотелий, эпендима).

Плотные контакты препятствуют свободному перемещению и смешиванию функционально различных внутримембранных белков, локализующихся в плазмолемме апикальной и базолатеральной поверхностей клетки, что способствует поддержанию ее полярности.

Плотные контакты имеют вид пояска шириной 0,1-0,5 мкм, окружающего клетку по периметру (обычно у ее апикального полюса).

Для поддержания целостности этих соединений необходимы двухвалентные катионы Mg 2+ и Ca 2+ . Контакты могут динамично перестраиваться (вследствие изменений экспрессии и степени полимеризации окклудина) и временно размыкаться (например, для миграции лейкоцитов через межклеточные пространства).

Фокальные контакты

Встречаются у многих клеток и особенно хорошо изучены у фибробластов.

Они построены по общему плану со сцепляющими лентами, но выражены в виде небольших участков — бляшек на плазмолемме. В этом случае трансмембранные линкерные белки-интегрины специфически связываются с белками внеклеточного матрикса (например с фибронектином). Со стороны цитоплазмы эти же гликопротеиды связаны с примембранными белками, куда входит и винкулин, который в свою очередь связан с пучком актиновых филаментов. Функциональное значение фокальных контактов заключается как в закреплении клетки на внеклеточных структурах, так и создании механизма, позволяющего клеткам перемещаться.

Щелевые контакты

Щелевые контакты – щель 2-4нм, состоят из белковых каналов обеспечивают прохождение веществ до 1кДа.

Коннексоны – регулируемые каналы, состоят из 6 коннексинов – белковые субъединицы М=26-54 кДа.

Каналы перекрываются при попадании в клетку Ca 2+ при повреждении. Обмен тимином через коннексоны при отборе гибридных клеток усложняет отбор — т.к. два коннексона соседних клеток образуют канал по которым тимин передается из клетки в клетку.

Через коннексоны передаются электрические сигналы и малые регуляторные молекулы (например, cAMP, InsP3, аденозин, ADP и ATP). Коннексины — нестабильные белки, живущие несколько часов.

Присутствуют практически во всех клетках.

Имеется 20 различных коннексинов у мыши и 21 у человека. Многие клетки образуют несколько видов коннексинов, которые способны полимеризоваться в различных комбинациях. Например, кератиноциты экспрессируют Cx26, Cx30, Cx30.3, Cx31, Cx31.1 и Cx43; гепатоциты — Cx26 и Cx32; кардиомиоциты — Cx40, Cx43 и Cx45. Некоторые коннексины могут заменять другие в случае мутаций. Гетеромерные коннексоны (состоящие из разных коннексинов) Cx26/Cx32 в клетках печени, Cx46/Cx50 в хрусталике и Cx26/Cx30 коннексоны в улитке уха.

Объединение шести коннексинов двух типов может образовывать 14 вариантов коннексонов, из которых может образоваться 142=196 различных вариантов каналов!

Различные типы коннексинов человека и мыши.

| человек | Cx23 | Cx25 | Cx26 | Cx30.2 | Cx30 | Cx31.9 | Cx30.3 | Cx31 | Cx31.1 | Cx32 | — | Cx36 | Cx37 | Cx40.1 | Cx40 | Cx59 | Cx43 | Cx45 | Cx46 | Cx47 | Cx50 | Cx62 |

| мышь | Cx23 | — | Cx26 | Cx29 | Cx30 | Cx30.2 | Cx30.3 | Cx31 | Cx31.1 | Cx32 | Cx33 | Cx36 | Cx37 | Cx39 | Cx40 | — | Cx43 | Cx45 | Cx46 | Cx47 | Cx50 | Cx57 |

Коннексины — политопные интегральные мембранные белки 4 раза пересекающий мембрану, имеющие две внеклеточные петли (EL-1 и EL-2), цитоплазматическую петлю (CL) с N-концом (AT) и C-концом (CT) вдающимися в цитоплазму.

Специфические N- и E-кадгерины обеспечивающие адгезию клеток, что способствует образованию каналов между соседними клетками.

Белки взаимодействующие с коннексонами Cx43: v-, c-src киназы, киназа С, MAP киназа, Cdc2 киназа, казеин киназа 1, киназа A, ZO-2, ZO-1, b-катенин, Дребрин, a-, b-тубулин, кавеолин-1, NOV, CIP85.

С коннексонами способны взаимодействовать различные белки, например, киназы, фосфорилирующие коннексины и меняющие их свойства, что может регулировать работу канала. С коннексонами

так же взаимодействют тубулины (белки микротрубочек), что может способствовать транспорт различных веществ вдоль микротрубочек непосредственно к каналу. Белок дребрин взаимодействует с коннексинами и с микрофиламентами, что указывает на взаимосвязь каналов и организации цитоскелета клетки.

Коннексоны могут закрываться при действии тока, pH, напряжения мембраны, Ca2+.

Десмосомы

Цитокератиновые филаменты

Десминовые филаменты

Пластинка прикрепления иммеет дисковидную форму (диаметр

0,5 мкм и толщиной 15 нм) и служит участком прикрепления к плазматической мембране промежуточных филаментов.

Состоит из белков — десмоплакин, плакоглобин, десмокальмин.

Межклеточная щель в области десмосомы шириной 25 нм заполнена белками десмоколлинами и десмоглеинами — Са 2+ -связывающие адгезивные белки, взаимодействующие с пластинками прикрепления.

Полудесмосомы

Полудесмосомы – прикрепляют базальную часть плазматической мембраны эпителиальных клеток к базальной мембране.

Септированные контакты

Плазмодесмы

Этот тип межклеточных связей встречается у растений. Плазмодесмы представляют собой тонкие трубчатые цитоплазматические каналы, соединяющие две соседние клетки. Диаметр этих каналов обычно составляет 20-40 нм. Ограничивающая эти каналы мембрана непосредственно переходит в плазматические мембраны соседствующих клеток. Плазмодесмы проходят сквозь клеточную стенку, разделяющую клетки.

Внутрь плазмодесм могут проникать мембранные трубчатые элементы, соединяющие цистерны эндоплазматического ретикулума соседних клеток.

Образуются плазмодесмы во время деления клетки, когда строится первичная клеточная оболочка. У только что разделившихся клеток число плазмодесм может быть очень велико (до 1000 на клетку), при старении клеток их число падает за счет разрывов при увеличении толщины клеточной стенки.

C помощью плазмодесм обеспечивается межклеточная циркуляция растворов, содержащих питательные вещества, ионы и другие соединения. По плазмодесмам могут перемещаться липидные капли Через плазмодесмы происходит заражение клеток растительными вирусами. Однако эксперименты показывают, что свободный транспорт через плазмодесмы ограничивается частицами с массой не более 800 Да.

Интердигитации

Интердигитации — межклеточные соединения, образованные выпячиваниями цитоплазмы одних клеток, вдающимися

в цитоплазму других. За счет интердигитаций увеличивается прочность соединения клеток и площадь их контакта.

Источник

Способ контакта между клетками

Экзоцитоз — транспортный процесс, имеющий противоположное эндоцитозу направление. Путем экзоцитоза из клетки удаляются некоторые продукты метаболизма, непереваренные и вредные для нее вещества, а из железистых клеток — продукты их секреции. Экзоцитозные пузырьки, содержащие перечисленные соединения, приближаются к внутренней поверхности плазмолеммы и сливаются с ней, формируя сообщение с внешней средой. Полагают, что в процессе слияния мембран важная роль принадлежит особым, так называемым фузогенным, плазмолеммальным белкам (от латинского fusio — слияние), которые концентрируются в участках контактов экзоцитозных везикул с плазмолеммой.

Важнейшее свойство клетки и ее плазмолеммы — формирование межклеточных соединений (контактов).

Простой неспециализированный (адгезионный) контакт образуется за счет элементов гликокаликса — трансмембранными гликопротеинами (кадгеринами) взаимодействующих мембран. Слои гликокаликса удерживают мембраны клеток на расстоянии около 10-20 нм, оставляя свободной межклеточную щель для транспортных процессов ионов и низкомолекулярных соединений. Обращенные в сторону межклеточной щели молекулы кадгеринов связываются катионами кальция. Простые контакты не обеспечивают высокой прочности межклеточных взаимодействий. Иногда плазмолеммы контактирующих клеток в области простого контакта образуют интердигитации (взаимные пальцевидные внедрения участков цитоплазмы), которые придают контакту большую прочность.

Плотный (запирающий) контакт характерен для клеток однослойных эпителиев. При формировании плотного контакта внешние слои мембран в отдельных участках максимально сближаются. В точках соприкосновения мембран располагаются интегральные белки плазмолемм соседних клеток. В ряде случаев (в эпителии кишечного типа) плотные контакты формируют сплошные полосы, получившие название замыкающих пластинок. Эти контакты, помимо прочного соединения клеток, изолируют межклеточные щели и делают их плохо проницаемыми для ионов и молекул.

Заякоривающий контакт. В отличие от двух предыдущих в его образовании кроме клеточных мембран участвуют фибриллярные элементы цитоскелета. К этому виду соединений принадлежат десмосомы и полудесмосомы, в формировании которых задействованы промежуточные филаменты цитоскелета.

Десмосома. В межклеточной щели в области десмосомы располагается электронно-плотный слой, образованный взаимодействующими молекулами интегральных гликопротеинов (десмоглеинов) плазмолемм соседних клеток. С помощью катионов кальция молекулы десмоглеина сцеплены в межклеточном пространстве. Со стороны гиалоплазмы в зоне десмосомы располагается электронно-плотный слой белка — десмоплакина, в который вплетаются промежуточные филаменты цитоскелета. Десмосомы являются характерными контактами эпителиальных, эндотелиальных клеток, кардиомиоцитов и других, обеспечивая прочное сцепление взаимодействующих структур.

Щелевой контакт. В отличие от всех рассмотренных выше он представляет собой коммуникационное (обменное) соединение клеток. Через щелевой контакт происходит прямой обмен химическими веществами между клетками. Плазмолеммы соседних клеток в зоне щелевого контакта сближены до 2-3 нм. Метод замораживания — скалывания демонстрирует присутствие в межклеточной щели контакта мелких частиц, имеющих внутри канальцы — это коннексоны (от англ. connection — соединение). В составе разных щелевых контактов насчитывается от нескольких единиц до нескольких тысяч коннексонов. Коннексоны насквозь пронизывают плазмолемму и в мембранах соседних клеток соединяются «стык в стык». В результате образуются сквозные каналы, сообщающие между собой внутренние среды контактирующих клеток. Коннексоны могут временно закрываться, ограничивая активность обменных процессов между клетками.

Таким образом, плазмолемма играет роль прочного механического и биологического покрова, изолируя внутреннее содержимое клетки от внешней среды. Эту функцию совместно с плазмолеммой выполняют гликокаликс и цитоплазматический кортекс актиновых филаментов. Кроме того, плазмолемма обеспечивает процессы переноса веществ из клетки во внеклеточную среду и наоборот — из внеклеточной среды внутрь клетки, а также является носителем информации о генетической принадлежности особи.

Источник

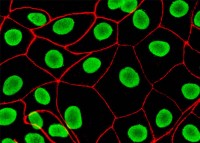

Межклеточные контакты

Межклеточные контакты — соединения между клетками, образованные при помощи белков. Межклеточные контакты обеспечивают непосредственную связь между клетками. Кроме того, клетки взаимодействуют друг с другом на расстоянии с помощью сигналов (главным образом — сигнальных веществ), передаваемых через межклеточное вещество.

Содержание

Строение межклеточных соединений

В тех тканях, в которых клетки или их отростки плотно прилежат друг к другу (эпителий, мышечная ткань и пр.) между мембранами контактирующих клеток формируются связи – межклеточные контакты. Каждый тип межклеточных контактов формируется за счет специфических белков, подавляющее большинство которых — трансмембранные белки. Специальные адапторные белки могут соединять белки межклеточных контактов с цитоскелетом, а специальные «скелетные» белки — соединять отдельные молекулы этих белков в сложную надмолекулярную структуру. Во многих случаях межклеточные соединения разрушаются при удалении из среды ионов Ca 2+ .

Функции межклеточных соединений

Межклеточные соединения возникают в местах соприкосновения клеток в тканях и служат для межклеточного транспорта веществ и передачи сигналов (межклеточное взаимодействие), а также для механического скрепления клеток друг с другом.

Через щелевые контакты могут передаваться электрические сигналы. Клетки органов и тканей вырабатывают ряд химических веществ, действующих на другие клетки (в том числе через межклеточные контакты) и вызывающих изменения в работе цитоскелета, в интенсивности обмена веществ и процессе синтеза клеткой белков.

Типы межклеточных соединений

Плазмодесмы

Микроскопические цитоплазматические мостики, соединяющие соседние клетки растений. Основная статья: Плазмодесмы

Простое межклеточное соединение

При простом межклеточном соединении оболочки клеток сближены на расстояние 15 – 20 нм. Это соединение занимает наиболее обширные участки соприкасающихся клеток. Посредством простых соединений осуществляется слабая механическая связь, не препятствующая транспорту веществ в межклеточных пространствах. Разновидностью простого соединения является контакт типа «замок», когда билипидные мембраны соседних клеток вместе с участком цитоплазмы вдавливаются друг в друга, чем достигается большая поверхность соприкосновения и более прочная механическая связь.

Плотное соединение (запирающая зона)

В плотном соединении клеточные мембраны максимально сближены, здесь фактически происходит их слияние. Роль плотного соединения заключается в механическом сцеплении клеток и препятствии транспорту веществ по межклеточным пространствам. Эта область непроницаема для макромолекул и ионов, она ограждает межклеточные щели от внешней среды. Плотные соединения обычно образуются между эпителиальными клетками в тех органах (желудке, кишечнике и пр.), где эпителий ограничивает содержимое этих органов (желудочный сок, кишечный сок). В этих участках плотные контакты охватывают по периметру каждую клетку, межмембранные пространства отсутствуют, а соседние клеточные оболочки слиты в одну. Если же плотное сцепление происходит на ограниченном участке, то образуется пятно слипания (десмосома).Частными случаями плотного соединения являются зоны замыкания и слипания.

Зона замыкания

В зоне замыкания две соседние мембраны сливаются своими наружными слоями, эта зона непроницаема для макромолекул и ионов.

Зона слипания (промежуточный контакт)

В зоне слипания мембраны разделены щелью в 10-20 нм, заполненной плотным веществом (белковой природы).

Десмосома (пятно сцепления, липкое соединение)

Десмосома представляет собой небольшую площадку, иногда слоистого вида, диаметром до 0,5 мкм. Их функциональная роль заключается главным образом в механической связи между клетками. Существуют 3 типа десмосом – точечные, опоясывающие и полудесмосомы. Десмосомой называется образованное клетками соединение, прочно склеивающее клетки. Если они образуются между клетками и внеклеточным матриксом, то они называются полудесмосомами. Количество десмосом на одной клетке может достигать 2000. Такие контакты встречаются между клетками, которые могут подвергаться трению и другим механическим воздействиям (эпителиальные клетки, клетки сердечной мышцы). Со стороны цитоплазмы к десмосомам прикрепляются промежуточные филаменты, которые формируют остов цитоплазмы, обладающий большой прочностью на разрыв. Таким образом, через десмосомы промежуточные филаменты соседних клеток объединяются в непрерывную сеть по всей ткани. Тип промежуточных филаментов зависит от типа клеток: в большинстве эпителиальных клеток они кератиновые, а в клетках сердечной мышцы – десминовые.

Нексус (щелевой контакт)

Нексус представляет собой ограниченный участок контакта двух клеточных мембран диаметром 0,5 – 3 мкм с расстоянием между мембранами 2-3 нм. Обе эти мембраны пронизаны белковыми молекулами коннексонами, содержащими гидрофильные каналы. Через эти каналы осуществляется обмен ионами и микромолекулами соседних клеток. Поэтому нексусы называют также проводящими соединениями. Их функциональная роль заключается в переносе ионов и мелких молекул от клетки к клетке, минуя межклеточное пространство. Этот тип соединения встречается во всех группах тканей.

Синапс (синаптическое соединение)

Синапсы являются особыми формами межклеточных соединений. Они характерны для нервной ткани и встречаются между нейронами (межнейронные синапсы) или между нейроном и клеткой-мишенью (нервно-мышечные синапсы и пр.). Синапсы – участки контакта двух клеток, специализированных для односторонней передачи возбуждения или торможения от одной клетки к другой. Их функция – именно передача нервного импульса с нейрона на другую нервную клетку или клетку-мишень.

Источник