Способ качественного фона

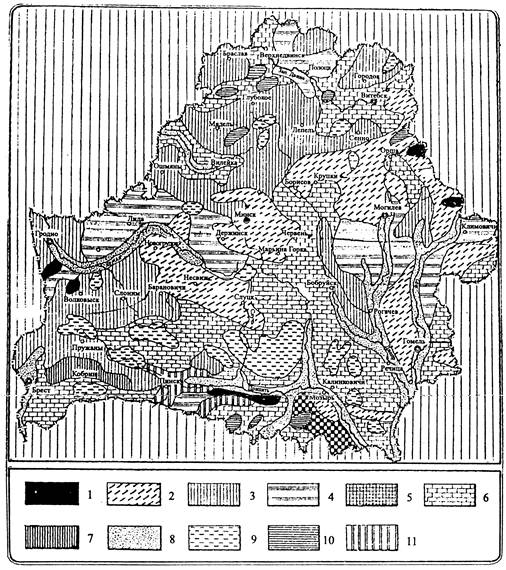

Способ качественного фона используется для передачи явлений, имеющих сплошное или массовое распространение, и показывает качественное подразделение территории (районирование) на однородные участки по тем или иным природным или социально-экономическим признакам (рис.5.12).

Однотипные участки закрашивают в принятый для данного типа цвет или покрывают установленной штриховкой, либо заполняют значками определенного вида или размещают надписи по территории карты в границах выделенных участков (например, название народов). Для улучшения читаемости карт могут применяться индексы (буквы) или цифры, особенно если выделенных участков много и среди них есть типологически повторяющиеся. Наиболее наглядными из всех изобразительных средств способа качественного фона являются краски, поэтому иногда этот способ называют способом «цветного фона», хотя это название неудачно, так как цветной фон может быть использован многими методами.

Рис. 5.12 Способ качественного фона. Почвы Беларуси

(по Г.Медведеву,И.Смеяну, И.Соловьеву):

1-дерново-карбонатные; 2-дерново-палево-подзолистые; 3-дерново-подзолистые с белесоватым подзолистым горизонтом; 4-дерново-подзолистые с контактным осветленным горизонтом; 5-дерново-подзолистые,оглеенные внизу; 6-дерново-подзолистые заболоченные; 7-дерновые и дерново-карбонатные заболоченные; 8-пойменно-дерново-болотные; 9-торфяно-болотные низинные;10-торфяно-болотные верховые; 11-пойменные торфяно-болотные

Для изображения на карте явления по какому-либо признаку вначале разрабатывается классификация, согласно которому картографируемая территория делится на однородные участки. Для некоторых карт, например геологических, почвенных, разработаны типовые классификации, шкалы для раскраски и индексы. Разработка классификаций является весьма ответственной задачей, от выбора классификации может быть различное отображение картографируемого явления.

Способ качественного фона может применяться только при условии распространения картографируемого явления по всей изображаемой на карте территории (повсеместность распространения). Например, этим способом можно отобразить климатические зоны земного шара, так как комплекс явлений, характеризующих климат (температура, осадки и т.п.) наблюдаются в любом месте земной поверхности. Но методом качественного фона нельзя показать распространение какого-либо отдельного вида животных или растений, размещение отдельного вида полезных ископаемых, в общем, все те явления, которые не имеют повсеместного распространения. Способ качественного фона неприемлем при картографировании явлений, которые хотя и распространены по всей изображаемой на карте территории, но различаются в этих пределах лишь по количественным показателям. Например, невозможно составить карту осадков, пользуясь способом качественного фона, хотя осадки имеют сплошное распространение по территории.

Качественные различия можно выделять по одному признаку, как, например, на политико-административных картах, где в основу деления положена административная принадлежность отдельных участков территории или характеристика населения по национальной принадлежности. Но гораздо чаще качественные различия (районирование) производится по совокупности многих показателей (составление ландшафтных, климатических карт, карт специализации сельского хозяйства).

Способ качественного фона широко применяется на картах природы (геологические, почвенные, геоботанические, физико-географического районирования и др.) и некоторых социально-экономических картах (сельскохозяйственное и другое районирование).

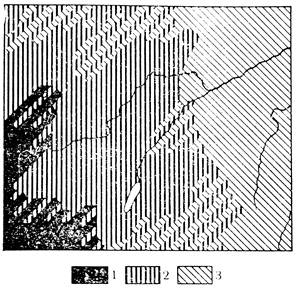

При составлении карт способом качественного фона границы участков наносятся либо на основе различных картографических и литературных источников, по аэроснимкам или на основе наблюдений и измерений в натуре, то есть в процессе полевых съемок (почвенных, геологических и т.д.). На одних картах четко разграничиваются качественные различия между картографическими объектами (например, границы политико-административного деления), на других, где смена одного типа другим происходит постепенно через переходную полосу (например, при картографировании народов), применяют чересполосную («шахматную») окраску, при которой посредством изменения ширины полос или размера шашек можно передать соотношение величин картографируемых явлений в переходной полосе (рис. 5.13).

Рис. 5.13 Изображение перекрытия или

Преимущества способа качественного фона: легко сочетается с другими способами, т.к. при использовании прозрачных красок, все остальные графические построения карты читаются почти так же, как и выполненные на листе чистой бумаги; на одной карте можно показать много явлений, используя для этого цвет, штриховку, индексы или оцифровку, а также, размещенные по территории карты (например, название народов).

Использование качественного фона при картографировании явлений рассредоточенных на больших площадях, но малых по количественной величине (например, на карте народов СНГ, малые народности – эвенки, ханты и др.) и явлений, сосредоточенных на меньших площадях (например, украинцы, белорусы и др.) может привести к зрительной переоценке «удельного веса» малых народностей в населении СНГ. В этих случаях следует применять сильные (для отображения украинцев и белорусов) изобразительные средства (различную насыщенность цвета).

Источник

СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО ФОНА

Способ качественного фона состоит в показе качественных различий частей, на которые полностью разделена изображаемая на карте территория. Деление производят по признаку, лежащему в основе принятой классификации показываемого явления. Этим признаком может служить, например, тип почвы или другая природная особенность территории, специализация сельского хозяйства и т. д.

Каждый выделенный участок карты имеет свои границы и закрашивается своим цветом (покрывается штриховкой либо значками определенного вида), чтобы все участки отчетливо были видны читателю (рис. 7.9). Если выделенных участков много и среди них встречаются типологически повторяющиеся, то, помимо фоновой окраски, они обозначаются также номерами или буквами в соответствии с легендой карты.

Способом качественного фона можно воспользоваться, чтобы показать районирование территории по какому-нибудь одному признаку. Например, на карте районирования рек можно выделить области, в которых реки имеют питание преимущественно снеговое, дождевое, грунтовое или смешанное. В других случаях способом качественного фона на карте отображают деление территории на части, различающиеся не одним каким-нибудь элементарным признаком, а их комплексом. В легенде карты качественные отличия выделенных частей земной поверхности выражают при этом обобщенными характеристиками, основанными на совокупности многих признаков. Примером могут служить карты типов климата, природных зон, политические и политико-административные карты.

На рис. 7.9 представлена Тектоническая карта мира. Эта карта дает представление о строении и истории развития земной коры. Способом качественного фона и штриховыми знаками показано размещение платформ и геосинклинальных областей с указанием возраста складчатости, разломов в земной коре, краевых прогибов.

Рис. 7.9. Тектоническая карта мира.

Так как при использовании качественного фона изображенная территория полностью делится на части, то выделенные контуры не могут перекрывать друг друга, а между ними не может быть «пустых» мест (как при способе ареалов).

При необходимости способом качественного фона на картах показывают районирование территории по двум различным признакам. Сетка районов, выделенных по одному показателю (признаку), как бы накладывается при этом на другую сетку, полученную от районирования территории по второму признаку. Чтобы отличить друг от друга обе системы районов, первую выделяют фоновой окраской, а вторую штриховкой фона.

Изобразительным средством при способе качественного фона может быть не только окраска или штриховка, но и сами границы выделенных частей территории или даже только надписи, размещенные по территории карты (к примеру, названия народов). Этим способом можно отобразить качественные различия с многоступенчатой иерархией. Например, на политической карте цветом выделяют государства, их административное деление может быть показано граничными линиями, а исторические провинции — надписями.

Источник

Статья по географии на тему «Приемы работы с географической картой» (6 класс)

Приемы работы с географической картой

Калашник А.Н. МОУ «СШ №22

им. Маршала Сергеева г. Макеевки»

«Географическая карта – одно из величайших

творений человеческой мысли»

Сегодня изучение географии невозможно представить себе без использования картографической информации. Карта представляет собой не только привычное изображение земной поверхности на плоскости, а в настоящее время рассматривается как источник информации, который в свете информационных технологий можно было бы представить как определенный информационно-образовательный продукт.

Незыблемым остается выражение Л.С.Берга « Карта – альфа и омега географии». Карта – основной источник знаний, который позволяет зрительно, мысленно ощущать сопричастность с окружающим миром. Современный человек должен уметь пользоваться географическими картами столь же привычно и свободно, как книгами или компьютером. Интерес учащихся к карте можно объяснить несколькими факторами:

— способность школьников осуществлять путешествия (с родителями и группами),

— практической направленностью школьной географии,

— общим снижением интереса к чтению книг (карта позволяет создать образ территории без книг).

Одной из целей географического образования есть формирование картографической грамотности современного школьника, которое можно разделить на этапы.

Первый (5-6 классы)

— научить отличать общегеографические карты от тематических;

— формировать умения и навыки использования математического аппарата карты (определять расстояния, направления, географические координаты );

— научить пользоваться легендой карты (условными знаками, шкалой высот и глубин );

— закрепить знания номенклатуры географических объектов, определенных программой, умение быстро находить их по разным по масштабам картах.

Второй (7-8 классы)

— научить классифицировать карты по масштабу, охвату территории, содержанию;

— сформировать умения сопоставлять и анализировать карты разного содержания и масштаба;

— научить давать краткие физико-географические характеристики отдельных географических объектов и территорий по данным географических карт;

— составлять простейшие картосхемы и картограммы на основе контурных карт.

Третий (9-10 классы)

— расширять и углублять умения и навыки анализа, сопоставления карт, составления графиков, диаграмм, картограмм и картосхем;

— сформировать и закрепить умения составлять комплексные физико- и экономико-географические характеристики объектов, территорий, стран по информации, заложенной в картографических материалах;

— знать и свободно находить на картах все географические объекты и территории, изучаемые в школьном курсе географии.

В процессе формирования картографической грамотности надо обратиться к приемам и методам, позволяющим организовать процесс обучения как цепочку, состоящую из звеньев «познание – понимание – использование» карты как источника географических знаний. Каждый урок должен проходить с использованием картографических материалов (географических атласов, настенных и контурных карт и т.д.)

Картографические приемы работы

Уже в начальном курсе географии 6 класса карта служит наглядным пособием, объектом изучения и источником знаний.

Как наглядное пособие карта позволяет изучать любые территории, дает возможность правильно представить её положение на земном шаре, её окружение. Моя цель – научить учащихся читать карту, уметь распознавать географические объекты. Сначала они работают, опираясь на свои знания из начальной школы, уясняют свойства объектов по их внешнему виду (например: река Амазонка, озеро Байкал, горы Гималаи). Затем с помощью карты учащиеся должны рассказать о географических объектах: их размещении, свойствах, кратко охарактеризовать их. Чтобы заинтересовать учеников, предлагаю им различные приемы работы с картой.

«Узнай объект по описанию»

Даю краткие характеристики географическим объектам, а дети их определяют. Например:

1. Часть света, расположенная только в северном полушарии и пересекаемая нулевым меридианом. (Европа)

2. Самый большой материк. (Евразия)

3. Материк, пересекаемый и экватором и нулевым меридианом (Африка)

4. Самый большой по площади океан. (Тихий)

5. Самый холодный материк.(Антарктида)

«Путешествие по карте»

Задание. На чемпионат мира по футболу, который проходил в Бразилии, прибыли сборные команды из Южной Кореи, ФРГ, Нигерии, Австралии (можно брать любые страны). Каким путем они добирались к месту соревнований, если предположить, что они плыли на кораблях? Указать географические объекты (заливы, проливы, моря, острова, полуострова и т. д.)

Дополнительные вопросы к заданию:

— на каком материке расположена Бразилия?

— в какой его части?

— какое время года было там в июле?

— как называется столица государства?

— какие крупные города есть в стране? И т.д.

На все эти вопросы можно ответить, используя только географические карты.

«Использование игровых ситуаций»

Прием используется для формирования интереса к географической карте. Например, такое задание к теме «Политическая карта мира» в 6 классе.

Задание. Найти на политической карте мира 10 государств, которые начинаются на букву И. Определить их столицы и выписать в тетрадь в порядке от самого короткого названия до самого длинного.

( Иран — столица Тегеран,

Ирак — столица Багдад,

Индия — столица Дели,

Италия — столица Рим,

Израиль — столица Тель-Авив,

Испания — столица Мадрид,

Иордания — столица Амман,

Ирландия — столица Дублин,

Исландия — столица Рейкьявик,

Индонезия — столица Джакарта )

Ученики с интересом работают с политической картой.

«Географический диктант с ошибками»

Например, текст диктанта в 7 классе по теме «Евразия».

«Наш корабль снялся с якоря на рейде порта Мурманск. Мы отправились в путь по водам (Баренцево море). В трюмах находился груз для жителей (полуострова Сахалин). Обогнув с севера (остров Таймыр), корабль вышел на просторы (моря Лаптевых). Вскоре на горизонте показались острова (Северная Земля), миновав которые мы продолжили свой путь на восток по водам (Карского моря). Через некоторое время прошли у берегов (полуострова Врангеля) и по водам Чукотского моря подошли к (Татарскому) проливу. Дальше наш путь шел на (северо-запад) по водам Беренгова моря к берегам (острова) Камчатка. Попутное холодное течение (Куросио) помогало нашему кораблю. Обогнув Камчатку пройдя по водам (Японского моря) корабль подошел к (полуострову) Сахалин и бросил якорь на рейде Южно-Сахалинска.»

Географические объекты, записанные в скобках, ошибочны. Учащиеся должны написать правильные объекты.

«Составление географических цепочек»

Географическая цепочка – это перечень объектов, в котором один лишний. Например:

1. Гималаи, Саяны, Кордильеры, Кавказ. (Кордильеры – горы в С. Америке, остальные – в Евразии).

2. Днепр, Енисей, Обь, Амазонка. (Амазонка – река в Ю. Америке, остальные – в Евразии) и т.д.

«Гонка за лидером»

Хорошо идет отработка знаний географической карты в этой игре.

К карте вызываются два, примерно равных по знаниям, ученика. Учащиеся класса по очереди называют объекты географической номенклатуры, которые не должны повторяться. Отвечающие должны быстро и правильно показать их. Показавший правильно первым зарабатывает балл.

Такая работа проводится со всем классом, требует внимания всех учеников, вызывает интерес и дает результаты.

« Алгоритм определения расстояний в градусах и километрах по меридианам и параллелям»

1. Определить географическую широту в точке пересечения меридиана с границей материка «на входе и выходе».

2. Прибавить широту «входа» и широту «выхода» меридиана. Получим протяженность материка в градусах.

3. Протяженность в градусах умножаем на 111,3 км. Это будет протяженность материка по меридиану в километрах.

4. Определить географическую долготу в точке пересечения параллели на западе и востоке материка.

5. Определить разницу между восточной и западной долготой. Это будет расстояние в градусах по широте.

6. Расстояние в километрах определяется путем умножения расстояния в градусах на величину дуги одного градуса по данной параллели.

Работа с контурными картами

Особое место в отработке географических знаний, умений и навыков занимают контурные карты. Изучение каждой конкретной темы требует знания географической номенклатуры, географических понятий, особенностей изучаемых объектов и явлений. Контурная карта- это основа географических карт. Она может применяться при изучении нового материала, его закреплении, контроле знаний учащихся, выполнении самостоятельных работ. Контурная карта позволяет выработать у школьников разносторонние умения и навыки. Работая с контурной картой, учащиеся не просто воспринимают и запоминают сведения, полученные от учителя или из учебника, но и пытаются самостоятельно и творчески их применять. Градусная сетка, контуры объектов помогают ребятам воспринимать и закреплять пространственные представления о размещении объектов и их взаимосвязи. Географические объекты, нанесенные на контурную карту, помогают лучше ориентироваться, запоминать их, способствуют лучшему пониманию символики карты и её содержание.

«Требования к работе с контурными картами»

1. Записи ведутся простым карандашом.

2. Обозначать объекты нужно условными знаками.

3. Названия географических объектов (кроме гор, рек) пишутся вдоль параллелей.

4. Если объект очень маленький, то его обозначают цифрой, а в легенде карты указывают его название.

5. Название и легенда карты обязательны.

6. Контурная карта заполняется аккуратно четкими печатными буквами.

7. Территории закрашиваются цветными карандашами ровным бледным цветом, чтобы можно было наносить другие объекты и надписи.

8. Объекты наносятся на карту точно, ориентируясь по линиям градусной сетки.

Контурную карту можно использовать при изучении нового материала. Например, в 7 классе при изучении географической номенклатуры материков ученики заполняют контурную карту в ходе объяснения нового материала: элементы береговой линии, крайние точки, рельеф, гидрография и другие объекты.

Используется контурная карта и при проверке знаний.

Разнообразны виды применения контурной карты при проведении проверочных заданий и практических работ на уроках физической географии.

— Например, по фрагменту контурной карты определить объекты и подписать их. Для проведения работы с фрагментами контурной карты учитель подготавливает список географических объектов, нумерует каждый из них, а номера переносит на контурную карту, делит карту на части с примерно равным количеством объектов и разрезает её. Учащимся раздает по одному отрезку карты, а они на листочках пишут номер и название объекта.

— Работа по целым контурным картам напоминает предыдущий вид заданий, только здесь вместо отрезков применяются целые карты, на которых цифрами нанесены географические объекты.

— Большой интерес у ребят вызывают работы с составными контурными картами. Это карты, разделенные на части – пазлы. Задача учащихся заключается в составлении из частей целой карты. Чтобы её составить, нужно знать карту.

— Большой популярностью пользуются географические диктанты на контурной карте. Во время диктанта учитель называет через определенные промежутки времени географические объекты, а учащиеся подписывают их на контурной карте.

Картографические практические работы провождятся по определенным заданиям. Этот вид работы хорошо проводить в старших классах при изучении социально-экономической географии. Например: нанести на контурную карту важнейшие промышленные центры ФРГ. Показать их экономические связи. Учащиеся наносят пунсоны городов, подписывают их, делят на сектора для показа отраслей промышленности. Каждый сектор закрашивают определенным цветом. Это дает возможность не только знать отраслевой состав промышленности и ее географию, но и умение объяснить причины размещения, их связи и перспективы.

Картографические умения и навыки работы с контурной картой можно изобразить в виде таблицы.

Картографические умения и навыки работы с к/к

Умения определять и обозначать на контурной карте направления, географические координаты;

Обозначать географические объекты (рельеф, гидрография).

Нанесение на контурную карту географических объектов;

Работа с постоянными контурными картами с цифрами.

Восприятие пространственных представлений о размещении объектов.

Продолжить формирование умений и навыков по обозначению географических объектов, приём заполнения контурной карты линейными условными знаками (течения, ветры).

Опорные конспекты в контурной карте;

постоянные контурные карты с цифрами;

составные контурные карты.

Способ показа явлений на карте.

Приём составления картосхем, составлять карты способом качественного фона (природные зоны).

Фрагменты контурных карт с вопросами;

Составные контурные карты;

Постоянные контурные карты (целые и отрезки) с цифрами.

Восприятие пространственного представления о размещении объектов природы и их взаимосвязи друг с другом.

Уметь строить карты с использованием значков.

знаки движения (перевозки, связи районов друг с другом).

Закрепление пространственных представлений о размещении объектов, объяснение принципов такого размещения.

Уметь составлять картограммы и картодиаграммы.

Картографические практические и самостоятельные работы.

Разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и географических знаний.

Уметь объяснять закономерности развития и размещения процессов и явлений.

В каждом классе можно применять различные виды работы с контурной картой в зависимости от уровня подготовленности учеников. В основу работы с картографическим материалом положен один из ведущих принципов обучения: она должна быть интересной. Интерес является мощной движущей силой. Если учащимся интересно, они сознательно прилагают свои усилия для выполнения задания. Занимательные вопросы, игры, задания помогают формировать знания географической карты.

Составление характеристик географических объектов и явлений с помощью карт атласа

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМ РЕЛЬЕФА

2. На каком материке (океане), в какой стране находится?

3. Положение относительно других географических объектов (гор, равнин, рек, морей и т.д.).

4. Направление простирания (горной системы).

5. Наибольшая протяженность в километрах (с севера на юг, с запада на восток).

6. Происхождение, возраст образования, внешний вид.

7. Преобладающие (средние) высоты.

8. Наибольшая высота (название вершины, ее координаты).

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЬЕФА МАТЕРИКА

1. Какие формы рельефа преобладают (горы или равнины)? Почему (связь с тектоническим строением)?

2. Характеристика крупнейших равнин: как называются, где расположены, какие они по высоте, по возрасту, по виду поверхности?

3. Характеристика крупнейших горных систем: как называются, где расположены, какое имеют направление простирания и протяженность, какие они по высоте, по возрасту, по происхождению?

Климат – это многолетний режим погоды, характерный для данной местности.

Климатический пояс – это большая территория с относительно однородными основными чертами климата.

Основные (1 тип ВМ – весь год)

Переходные (ВМ – меняются по сезонам)

1 экваториальный пояс

2 тропических пояса

области тропического климата:

2 умеренных пояса

области умеренного климата:

1 арктический пояс

1 антарктический пояс

2 субэкваториальных пояса

2 субтропических пояса области субтропического климата:

1 субарктический пояс

1 субантарктический пояс

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА

1. Название. Географическое положение (положение на градусной сетке и относительно других объектов).

2. Преобладающие воздушные массы. Направления ветров.

3. Климатические области.

4. Средняя температура воздуха в июле и январе.

5. Годовая амплитуда колебания температур.

6. Годовое количество осадков их режим.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА МАТЕРИКА

1. Общие особенности климата (теплый, холодный, сухой, влажный, разнообразный).

2. Климатообразующие факторы:

а) солнечная радиация;

б) циркуляция атмосферы;

в) подстилающая поверхность.

3. Климатические пояса и типы климата.

Река – природный водный поток, который протекает в выработанном им углублении земной поверхности.

Озеро – замкнутое естественное углубление в земной поверхности, заполненное водой.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ

2. В какой части материка протекает?

3. Бассейн океана, к которому относится река.

4. Исток, устья, направление течения.

5. Наибольшие притоки (правые, левые).

6. Характер течения в зависимости от рельефа (горная или равнинная река).

7. Питание (дождевое, снежное, ледниковое, подземное, смешанное).

8. Особенности водного режима (половодье, межень, замерзание, паводок).

9. Хозяйственное использование (рыболовство, орошение, судоходство, производство электроэнергии, туризм).

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРА

1. Название. На каком материке, в какой стране находится?

2. Форма и размеры (площадь, глубина).

3. Происхождение озерной котловины (тектоническое, остаточное, ледниковое, вулканическое, лиманное, карстовое, эоловое, запрудное).

4. Сточное или бессточное (какие реки впадают в озеро, вытекают из него).

5. Соленость воды.

6. Хозяйственное использование.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ВОД МАТЕРИКА

1. Общая характеристика рек:

а) распределение рек по территории

б) к каким бассейнам относятся реки?

в) характер течения, питание, особенности режима, хозяйственное использование

2. Характеристика озер (расположение, происхождение, хозяйственное использование).

3. Краткая характеристика подземных вод, болот, ледников, вечной мерзлоты.

Природная зона – зональный природный комплекс, который характеризуется общностью температурных условий и увлажнения, почв, растительности и животного мира.

Арктических и антарктических пустынь

Тундры и лесотундры

Смешанных и широколиственных лесов

Лесостепи и степи

Полупустынь и пустынь

Саванн и редколесья

Твердолиственных вечнозеленых лесов и кустарников

Влажных экваториальных лесов

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНОЙ ЗОНЫ

1. Название. Географическое положение.

2. Климатические условия (тип климата, t января и июля, осадки).

6. Изменения в результате хозяйственной деятельности человека.

7. Природоохранные территории (национальные парки, заповедники).

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНАЛЬНОСТИ МАТЕРИКА

1. Природные зоны материка:

а) Какие природные зоны есть на территории материка? Какие из них занимают наибольшую площадь?

б) Особенности их расположение на материке (изменяются в широтном направлении или зональность нарушается).

в) Характеристика отдельных природных зон.

2. Высотная поясность (количество и состав высотных поясов на разных широтах, характеристика отдельных поясов).

Океан – это часть Мирового океана, ограниченная материками.

Море – это часть океана, отделенная от него сушей, островами или подводными поднятиями дна.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКЕАНА

1. Название. Географическое положение (положение относительно экватора, нулевого меридиана, материков и других океанов, особенности береговой линии).

2. История открытия и исследования.

3. Геологическое строение и рельеф дна.

4. Климат и свойства океанических вод (температура, соленость воды, течения в океане).

5. Органический мир океана.

6. Ресурсы океана и их использования человеком.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРЯ

1. Название. Географическое положение (положение относительно экватора, частью какого океана, берега каких материков или стран омывает, окраинное или внутреннее).

2. Размеры и очертания берегов. Острова, заливы, проливы.

3. Средняя и наибольшая глубины.

5. Свойства воды (температура и соленость). Движение воды (течения, приливы и отливы).

6. Органический мир (растения, животные).

7. Природные ресурсы и их использование человеком.

Материк (континент) – это огромный массив суши, со всех сторон окруженный океанами.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИКА

1. Название. Географическое положение (ГП).

2. История открытия и исследования.

3. Рельеф, полезные ископаемые.

5. Внутренние воды.

6. Природные зоны.

7. Население и политическая карта.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГП МАТЕРИКА

1. Расположение относительно экватора, нулевого меридиана, тропиков (или пересекается ними, в каких полушариях находится?).

2. Географические координаты крайних точек, протяженность с севера на юг, с запада на восток.

3. Расположение относительно климатических поясов.

4. Расположение относительно других материков (ближайшие материки, моря, проливы, какие каналы их разделяют?).

5. Расположение относительно океанов (Какие океаны и моря омывают? Какие океанические течения проходят у берегов?).

6. Характер береговой линии (расчлененность берегов, крупнейшие полуострова, острова, заливы).

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВА

1. Общие сведения (название, площадь, численность населения, столица, форма правления).

2. Географическое положение (в какой части материка расположена; соседние государства, выход к морям, океанов).

3. Природные условия и ресурсы:

а) рельеф, полезные ископаемые;

в) водные ресурсы;

г) лесные ресурсы.

4. Население: количество, размещение, расы и народы, религии.

5. Хозяйство: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и внешнеэкономические связи.

Географическая карта – это уменьшенное и обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, выполненное в масштабе и проекции с помощью условных знаков.

Картографическая проекция – это математическое средство изображения на плоскости сферической земной поверхности.

По характеру искажений

По построению картографической сетки

1. Равноугольные – не искажают углы и формы, но искажают площадь и длину линий.

2. Равновеликие – правильно передают соотношение площадей.

3. Произвольные – искажают углы, формы, площади, линии, но значительно меньше, чем другие проекции.

1. Цилиндрические – как вспомогательную геометрическую поверхность используют боковую поверхность цилиндра.

2. Конические – как вспомогательную геометрическую поверхность используют боковую поверхность конуса.

3. Азимутальные – как вспомогательную геометрическую поверхность используют плоскость.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Название карты.

2. В какой картографической проекции выполнена карта?

3. Масштаб карты. Вид карты по масштабу (крупномасштабная, среднемасштабная, мелкомасштабная).

4. Вид карты по охвату территории (карта мира, полушария, материка или океана, государства, области, города).

5. Вид карты по содержанию (общегеографическая или тематическая).

6. Вид карты по назначению (учебная, научно-справочная, культурно-образовательная, туристическая, военная, навигационная).

Источник