Изъятие следов и вещественных доказательств с места происшествия

При осмотре места происшествия следователь обнаруживает, фиксирует, изымает и исследует объекты, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.

Вещественные доказательства — это предметы, которые служили орудием преступления, или были объектами преступных действий обвиняемого, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению обвинения, смягчению вины обвиняемого.

Упаковка и опечатывание предметов, изымаемых с места происшествия

Упаковать и опечатать изымаемый предмет, чтобы обеспечить его сохранность; сохранность следов, находящихся на нем; подлинность направляемого на экспертизу или для приобщения к делу предмета.

Упаковка предмета зависит от его особенностей и от особенностей тех следов, которые находятся на нем. Нельзя упаковать без предварительной просушки предмет одежды, на котором имеется жидкая кровь (исключения составляют случаи, когда по делу о пожаре на ткани обнаружены следы керосина и бензина, ее необходимо без всякой просушки поместить в воздухонепроницаемую упаковку).

На упаковке или прикрепленной к ней бирке указываются: наименование предмета и место изъятия; дата изъятия; должность и фамилия следователя, проводившего осмотр места происшествия, его подпись и подписи понятых.

Об опечатывании тех или иных предметов указывается в протоколе. Необходимо указать вид печати (пластилиновая, сургучная), текст оттиска печати.

Обеспечение сохранности отдельных объектов (например, продуктов органического происхождения) требует применения консервирующих веществ, особого режима хранения.

Обнаруженный след по возможности изымается вместе с предметом или частью предмета, на котором он оставлен.

При невозможности изъять след с предметом, на котором он обнаружен, производится копирование следа.

Для получений копий со следов используют:

дактилоскопическую пленку (светлая и темная);

силиконовые компаунды (смесь пасты с катализатором, являются универсальным следокопировательным материалом, используемым почти на всех поверхностях).

Упаковка предметов со следами рук

Изъятые предметы со следами рук и изготовленные с них слепки должны быть тщательно упакованы, так, чтобы исключалась возможность повреждения следа при транспортировке.

Для этого:

- части предмета, содержащие следы, не должны касаться материала упаковки;

- материал упаковки должен быть прочным;

- предмет следует закрепить в упаковке неподвижно;

- хрупкие предметы необходимо упаковать, используя резиновые оттяжки или комки ваты и бумаги для амортизации.

Упаковка, в которую помещены предметы со следами, обвязывается шпагатом, опечатывается сургучной печатью, и на ней или на прикрепленной к ней бирке делаются надписи:

- наименование упакованного предмета;

- указания, где он изъят;

- время изъятия;

- наименование дела, к которому данный предмет относится.

Все это удостоверяется подписями следователя и понятых.

Рекомендуются следующие несложные способы упаковки: осколки

стекол помещают между рейками, концы которых плотно связываются; цилиндрические предметы (бутылки, стаканы и т.д.) можно поместить между двумя дощечками, которые перевязываются шпагатом; ножи, топоры и др. аналогичные предметы помещаются на дощечки соответствующего размера и неподвижно закрепляют проволокой или шпагатом.

Изъятие следов ног

Поверхностные следы ног или их фрагменты, образованные за счет наслоения или отслоения пыли или иных порошкообразных веществ на гладкой поверхности, могут быть изъяты путем непосредственного переноса частиц, образовавших следы, на листы увлажненной, глянцевой, фотографической бумаги размером 24×30 или 30×40 см.

Светлые частицы веществ переносятся на бумагу черного цвета (засвеченную, проявленную или отфиксированную), темные — на бумагу белого цвета (отфиксированную и промытую).

Фрагменты объектных следов на твердой поверхности лучше всего копировать с помощью силиконовых компаундов (У-4-21). Компаунд может быть нанесен тонким слоем также на ткань, затем ее прикладывают к следу и слегка прижимают. После наступления полимеризации слепок отделяется.

Микрочастицы изымаются с предмета, если он не может быть доставлен к месту исследования или есть опасения, что при его транспортировке, а также под влиянием каких-либо других факторов они могут быть утрачены. В ином случае микрочастицы оставляют на предмете-носителе и изымают вместе с последним.

Обнаруженные микрочастицы и их локализация на предмете подробно описываются в протоколе осмотра и по возможности фотографируются.

Для снятия частиц с объектов используют пинцет, иглу, мягкую кисть, магнит. Для их изъятия из глубоких щелей, с большого ковра, значительного пространства пола может быть применено специальное пылеулавливающее устройство, входящее в комплект технических средств выездной криминалистической лаборатории, или, в крайнем случае, предварительно тщательно очищенный пылесос. Кроме того, иногда используются листы дактилоскопической пленки.

Для упаковки микрочастиц удобнее всего применять хорошо вымытые и высушенные высокогорлые бутылочки.

В условиях комнатной или более высокой температуры многие частицы обычно сохраняются очень долго.

Собирают ее в марлю, которую затем просушивают. Следы помещают в пробирку или пакет из белой бумаги. Во второй пакет или пробирку для повторного исследования соскабливается поверхность объекта.

Если кровь обнаружена на снегу, часть его со следами укладывают на чистую марлю, которую позже высушивают.

Следы на одежде или постельных принадлежностях изымаются вместе с предметом.

Объекты, на которых могут находиться следы слюны, потом следует изымать и направлять на экспертизу в сухом виде, упакованными в полиэтиленовый пакет.

Упаковка боевого оружия

Необходимо убедиться, что оружие не заряжено и в патроннике нет патрона. При невозможности извлечь патрон из патронника, вынуть скользящий затвор. В пистолете (револьвере) оттянуть затвор (кожух затвора) назад (в револьвере курок) и поставить к шляпке гильзы патрона прокладку (толстый картон, кусочек пробки), после чего плавно подать кожух затвора вперед, до преграды. В револьвере спустить курок, придерживая его пальцем.

Надеть на дульный срез оружия колпачок из чистой бумаги, опечатать, сделать соответствующие надписи (где, когда, по какому делу, какое оружие изъято).

Особо отметить наличие патрона в патроннике.

Отдельно упаковать магазин и затвор, если последний вынут.

Изъятие и упаковка объектов со следами выстрела

Объект со следами выстрела фотографируют по правилам масштабной съемки. Если объект незначителен, то его изымают целиком.

Одежда со следами близкого выстрела обшивается в местах их отложения белой бязью. При отсутствии таковой участки могут быть переложены листами белой бумаги и одежда сложена следами внутрь.

При невозможности изъять объект целиком или отделить его часть, принимают меры к сохранению и изъятию дополнительных следов.

Несгоревшие порошинки копируют на увлажненную фотобумагу, собирают их в пробирку, делают соскобы.

Источник

Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.

Своевременное и умелое обнаружение следов на месте происшествия, их квалификационный осмотр, изучение, изъятие и сохранность – залог успешного расследования преступления. Следы остаются почти всегда. Весь вопрос в том, на сколько квалифицированно обнаруживаются. Иными словами, обладает ли работник милиции достаточными навыками и умениями обнаружения, осмотра, изучения, фиксации, изъятия и сохранения следов.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, одновременно с незамедлительным решением многих первостепенных задач должны принимать неотложные меры, обеспечивающие не прикосновенность обстановки с целью сохранения следов и иных вещественных доказательств.

Работа со следами на месте происшествия включает:

2. Осмотр и изучение;

3. Фиксация:

4. Изъятие следов или их копий;

5. Сохранение следов.

Осмотр предметов, местности с целью выявления в них следов и обеспечения их сохранности во всех случаях целесообразно начинать с простого визуального наблюдения, при необходимости – с применением оптических приборов (например, луп различной кратности) и специального освещения.

Вдавленные и окрашенные следы, а также следы на пыльной поверхности при тщательном осмотре обнаружить не трудно. Их следует искать при ярком, направленном под различными углами к поверхности предмета освещения.

Для обнаружения потожировых следов используют специальные приемы. Маловидимые следы на предметах с глянцевой блестящей поверхностью выявляют путем осмотра их под различными углами по отношению к источнику света. Источник освещения в данном случае может быть искусственным (обычный электрический свет, электрофонарь, свеча) и естественным.

Прозрачные следы из стекла, пластмассы, кроме того, необходимо рассматривать на просвет, несколько сбоку, с тем, чтобы проходящий свет не падал в глаза.

Для обнаружения следов используют приборы: ультафиолетовый осветитель, «Следокоп» и другие.

Невидимые потожировые следы выявляют двумя способами:

Физический способ состоит в окрашивании бесцветных потожировых следов различными порошками и их смесями, парами йода и сажами образующимися при сгорании некоторых веществ (например, пенопласта, камфоры, канифоли).

Бесцветные потожировые следы выявляют порошкообразными красителями различными способами, например, при помощи дактилоскопической кисточки (флейц), магнитной кисточки, путем перекатывания порошка на поверхности предмета.

Химический способ состоит в окрашивании следов в результате химической реакции, происходящей между веществами, входящими в состав следа и веществом реакции. В качестве реактивов используются азотнокислое серебро, нигридин, аллоксан и другие.

Существуют также следующие способы выявления следов папиллярных узоров:

Метод термического вакуумного напыления.

Сущность метода: металлический порошок нагревают до испарения в условиях глубокого вакуума, атомы металла избирательно конденсируются на поверхности предмета. За счет контраста, возникающего между окраской фона и следов, последние становятся видимыми.

Электролитический метод выявления и фиксации потожировых следов на металлических поверхностях.

Электролитом служит водный раствор солей определенного металла (например, серебра в дистиллированной воде). Концентрация раствора должна быть 4-10%. Источником питания могут служить три батарейки для бытового фонарика, соединенные последовательно. Время проявления и фиксации 3-5 минут. Качество отображения следов высокое, вплоть до фиксации пор.

Емкость заливают электролитом, в нее помещают предмет со следами и присоединяют его к полюсу «минус». Пластинку с полюсом «плюс» также помешают в электролит. Расстояние между ними в электролите от 5 до 10 мм. После проявления следов объект промывают в проточной воде.

Выявление потожировых следов папиллярных линий с помощью паров цианокрилата.

Цианокрилат используют для выявления невидимых следов рук в замкнутом про странстве. Действие основано на реакции с аминокислотами и водой потожирового вещества, обусловливающей процесс полимеризации, окрашивание следа в белый цвет и закрепление его на поверхности объекта.

Выявление следов рук с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров).

Наиболее пригодными для выявления следов рук являются лазеры с сине-зеленым излучением — аргоновые лазеры.

Объект исследования освещают лучом аргонового лазера типа ЛГ-503 или ПДСП «Лазекс-1»: при наличии достаточного количества рибофлавина в составе потожирового вещества след люминесцирует в этом диапазоне спектра.

Выявление следов рук с применением радиоактивных изотопов (авторадиография).

Этим методом выявляются старые следы на бумаге или картоне. Существуют несколько способов обработки следов радиоактивными материалами.

Осмотр следов и их изучение дает возможность разрешить четыре группы вопросов, относящиеся:

а) к выявлению отдельных обстоятельств происшествия (с какой стороны – изнутри или снаружи – взлом преграды, в каком положении механизма замка нанесены повреждения, когда были оставлены следы папиллярных узоров рук – до разрушения преграды или после, в каком направлении двигался преступник или транспортное средство).

б) к установлению некоторых признаков, характеризующих личность преступника (определение пола, роста, возраста, размера обуви, особенности походки, профессиональных навыков, физической силы и др.).

в) а определению групповой (видовой) принадлежности (какой рукой, инструментом какого вида, каким видом транспорта или автомашиной какой марки, обувью какого вида и какого фасона оставлены следы).

г) к идентификации объектов (не оставлены ли следы папиллярных узоров, подошвы стопы ног, зубов конкретным лицом, не оставлены ли следы предметом, изъятым у подозреваемого лица или найденного на месте происшествия).

Следы в дальнейшем (после осмотра места происшествия) дополнительно исследуются и изучаются.

Для приобщения к делу в качестве вещественных доказательств для последующего их исследования обнаруженные и изученные при осмотре следы подлежат фиксации, а затем изъятию.

Различают способы фиксации:

Процессуальный способ состоит в описании следа в протоколе следственного действия (например, осмотра места происшествия).

Фиксация следов в протоколе, во всех случаях обязательна. В нем описываются как предмет, на котором имеется след, так и сам след.

На зафиксированные в протоколе предметы со следами или копиями следов не имеют силы судебного доказательства.

В отношении обнаруженных следов в протоколе указывается:

1. Название предмета, на котором обнаружены следы, назначение, свойства и характер поверхности;

2. Вид следов в соответствии с принятой классификацией (объемный, поверхностный, наслоения, отслоения, цвет вещества);

3. Что отобразилось в следе (вся ладонная поверхность кисти руки либо отдельные ее части);

4. Положение следов на предмете и их взаимное расположение;

5. Форма и размер следов, наличие в них рельефа и его характер;

6. Наличие частиц посторонних веществ в следе;

7. Способ обнаружения, фиксации и изъятия;

8. Способ упаковки, надписи и подписи, сделанные на ней;

9. Порядок применения технических средств.

В качестве дополнения к протоколу целесообразно сделать схематические зарисовки следов, отобразив их форму, размеры, положение на предмете и взаимное расположение, особенности строения рельефа.

Технический способ фиксации следа состоит в применении технических средств и приемов с целью сохранить предметы и следы на них в том виде, в каком они обнаружены, либо с целью получить различные копии следов.

Следы изымают вместе с предметом либо его частью.

Если это нельзя сделать (громоздкость или порча дорогостоящего предмета), то следы кроме описания их в протоколе, закрепляют путем применения технических средств и приемов:

— копирование на пленку.

Фотографирование – единственный способ фиксации, позволяющий идентифицировать объект (при невозможности изъятия следов с предметом или получения слепков). Он применяется также для фиксации следов независимо от других способов и, как правило, им предшествует.

Следы обычно фотографируются по правилам детальной измерительной и узловой съемки.

Для изъятия объемных следов используются различные материалы: гипс, пластилин, воск, стеорин, стекс, полимеры и другие. Выбор материалов зависит от свойства следовоспринимающего объекта (дерево, металл, снег и т.д.), вида и характера рельефа следов, а также от их размеров и конфигурации.

Для получения копий потожировых следов, предварительно обработанных порошковыми красителями, а также следов, образованных наслоением пылеобразных веществ (мела, алебастра, штукатурки и др.) применяют специальную следокопировальную пленку либо ее заменители.

Изымаемые объекты со следами, или оттиски и слепки подлежат упаковке. Упаковка должна обеспечивать надежную сохранность следов или их копий. Упаковка не должна соприкасаться с участками предметов на которых имеются следы. Предметы жестко закрепляются в упаковке. Для упаковки используются подручные средства – картон, фанера, жесть. Оберточная бумага и др. упаковка перевязывается шпагатом, концы шпагата выводятся на бирку, заклеиваются бумагой и опечатываются печатью. Бирка снабжена надписью, например:

«Тарелка с обнаруженными на ней двумя следами пальцев рук, изъятая в ходе осмотра места происшествия по факту проникновения в киоск «Союзпечать» № 5 по адресу г. Орёл ул. Октябрьской, 65. 5 марта 2007 года»

Понятые: (подпись) Сидоров Николай Васильевич

(подпись) Иванов Иван Иванович

Следователь СО при ОВД по Советскому району г. Орла

лейтенант юстиции (подпись) Петров П.П..

Для изъятия потожировых следов листок пленки липким слоем накладывают на след и плотно прикатывают к поверхности предмета. Перекопированный след покрывают защитным листом, после чего пленку прошивают по края ниткой, концы которой опечатывают на прикрепляемой к ним бирке. Бирку снабжают надписью, отражающие данные о месте происшествия, месте обнаружения и изъятия следов, дату осмотра места происшествия, подписи двух понятых и лица производившего осмотр. Например:

«Светлая (темная) дактилоскопическая пленка со следом пальца руки, обнаруженным и изъятым при осмотре места происшествия (рулевое колесо автомобиля ВАЗ-2101, г\н А7849ОР) по факту наезда на пешехода по ул. Октябрьской, напротив дома № 96.

Понятые: (подпись) Петров П.С. (подпись) Сидоров А.Н.

Следователь СО при ОВД по Советскому району города Орла

майор юстиции (подпись) Смирнов С.С.

Таким образом:

1. При обнаружении любых следов, их надо внимательно рассмотреть, сфотографировать, описать в протоколе и изъять;

2. Копировать следы необходимо только тогда, когда невозможно изъять их вместе с предметом или частью предмета, на котором они оставлены, или есть основания опасаться, что в дальнейшем следы по тем или иным причинам могут изменить свой первоначальный вид.

3. Следы отображения.

Важное значение в криминалистике имеют следы рук, в частности следы папиллярных узоров пальцев.

Во-первых, эти следы чаще, чем другие, возникают на местах происшествия, так как в процессе подготовки к преступлению и при его совершении человек вынужден прикасаться руками к каким либо предметам, а окружающая его обстановка обычно благоприятна для образования следов рук. В этих следах содержится большое количество хорошо выраженных и устойчивых особенностей внешнего строения, облегчающих идентификацию. При этом по следам рук устанавливается непосредственно человек, ставивший их, что значительно упрощает выяснение связи его с расследуемым событием.

Во-вторых, следы рук в ряде случаев позволяют установить некоторые физические особенности лица, имеющие значение для дела, розыска его. Отпечаток(след) пальца стал символом криминалистики.

Дактилоскопия – это отрасль трасологии, изучающая строение кожных узоров человека (главным образом пальцев рук), средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью использования их отображений для:

Дактилоскопия – слово греческое, состоит из двух слов: «дактилос» — палец, и «скопео» — смотрю.

Свое начало криминалистическое следоведение берет со времен народных следопытов. Знакомясь с их практикой, не трудно заметить, что они занимались иногда розыском преступников по следам ног. Вместе с тем, судя по историческим документам, следы пальцев рук человека тоже известны с давних времен. Своеобразные линии на ладонях рук, ступнях ног, заметили еще в давние времена. Свидетельство тому – находка, сделанная в Канаде, близ озера Кейжимкуйка.

Какой-то первобытный художник высек на прибрежной скале рисунок ладони и изобразил папиллярный узор. Однако нет никаких оснований считать, что люди древности использовали их для отождествления личности. Решение о введении дактилоскопии в России было принято в 1905 году (в период первой русской революции). В 1912 году впервые производится отождествление личности преступника по пальцевому следу, оставленному на месте происшествия (Окружной суд г. Петербурга).

После 1917 года новое государство поставило задачу – в кратчайшие сроки подавать свергнутые классы, вести борьбу с шпионами, диверсантами, уголовниками. В 1923 году вышла в свет монография П.С. Семеновского «Дактилоскопия – как метод регистрации». Большое значение для теоретических обоснований и внедрения в дактилоскопии сыграли труды В.Л. Русецкого, П.С. Семеновского, С.М. Потапова, Т.Д. Гладковой и других ученых.

В настоящее время использование дактилоскопии в работе органов МВД осуществляется по двум основным направлениям: дактилоскопическая регистрация преступников; дактилоскопические исследования с целью отождествления уголовных элементов по следам, изъятым с места происшествия.

Кожа человека состоит из двух слоев. Наружный слой называется эпидермисом, а второй, более глубокий – дермой. Поверхность дермы прилегающей к эпидермису образует многочисленные выступы – так называемые дермальные сосочки. На большой части тела сосочки расположены беспорядочно, а на ладонных поверхностях кистей рук и на подошвенных поверхностях ступней ног дермальные сосочки складываются в ряды. Поэтому эпидермис, повторяющий строение верхнего слоя дермы, на этих участках тела (ладонные и подошвенные поверхности) образуют небольшие складки, отображающие и повторяющие ход рядов дермальных сосочков.

Эти складки, видимые на поверхности кожи (эпидермисе) невооруженным глазом, называют папиллярными линиями и отделяются друг от друга неглубокими бороздками. На вершинах складок – гребнях папиллярных линий имеются многочисленные мельчайшие поры – наружные отверстия выводных протоков потовых желез руки. Папиллярные линии особенно на ладонных поверхностях, образуют различные узоры, называемыми папиллярными узорами.

Кроме мелких элементов (поры и папиллярные линии) имеются более крупные (флексорные складки – морщины).

Папиллярные узоры пальцев рук обладают такими свойствами, благодаря которым они широко применяются для идентификации личности:

1. Рисунок папиллярного узора формируются в окончательном виде в процессе внутриутробного развития плода и с рождения человека и до смерти человека остается неизменным.

2. Рисунок папиллярного узора каждого пальца любого человека по особенностям своего строения являются индивидуальным, присущим только этому пальцу конкретного человека.

3. При любых повреждениях эпидермиса, не затрагивающие сосочков дермы, папиллярный узор в процессе заживания восстанавливается в прежнем виде. Если повреждены сосочки дермы, то образуется рубец, в определенной мере деформирующий в этом месте узор, но не изменяющий его первоначального общего рисунка и деталей строения в других местах.

4. Папиллярные узоры способны оставлять следы (отпечатки), отображающие рисунок узора. Образуются они чаще всего за счет потожировых выделений, постоянно покрывающих поверхность покрова человека.

Строение пальцевых узоров.

Пальцевой узор образуется несколькими потоками папиллярных линий: нижний поток; верхний поток; внутренний поток.

В местах сближения трех потоков папиллярные узоры образуют как бы греческую «дельту». Поэтому эти фигуры называются дельтами узора.

Классификация пальцевых узоров.

Основной классификацией служит рисунок, образуемый папиллярными линиями, находящимися в центральной части узора.

Различают три типа узоров:

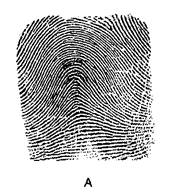

— дуговые (А) (5 % всех узоров);

|

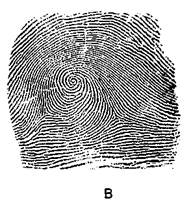

завитковые (В) (30 %),

|

|

Аномальный (по десятипальцевой дактилоскопической классификации аномальные папиллярные узоры приравниваются к дуговым и обозначаются цифрой 1).

Источник