База знаний

§11. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА

Рельефом называется совокупность пространственных форм (неровностей) земной поверхности. Рельеф — один из важнейших элементов географической среды. Он оказывает существенное влияние на перераспределение тепла и влаги, характер миграции химических элементов и, следовательно, на свойства почв и растительности, определяя таким образом ландшафтные особенности территории. С другой стороны, размещение населенных пунктов, путей сообщения, промышленных и энергетических сооружений, а также условия сельскохозяйственного производства (экспозиция склонов, смыв почв, возможность механической обработки земли и др.) во многих случаях обусловливаются характером рельефа земной поверхности. При боевых действиях учет особенностей рельефа необходим для определения возможностей открытого передвижения, маскировки, условий проходимости и т. п.

Способ изображения рельефа на карте. Задача отображения рельефа на картах весьма сложна, поскольку на плоском листе бумаги должны быть показаны объемные, выпуклые и вогнутые формы, их высоты, размеры, крутизна склонов. Изображение рельефа должно быть измеримым.

На топографических картах рельеф изображают с помощью горизонталей, которые дополняются указанием высот характерных точек местности и условными знаками отдельных элементов и форм рельефа.

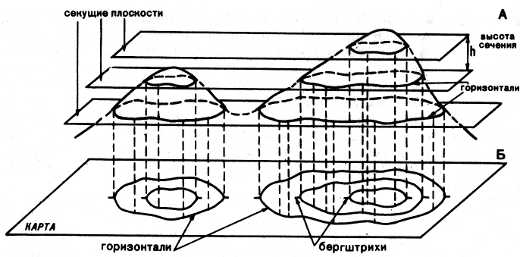

Горизонталь — это воображаемая линия на физической поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую высоту над уровнем моря, т.е. абсолютная высота вдоль каждой горизонтали постоянна. Если рассечь какую-то форму рельефа горизонтальными плоскостями, как показано на рисунке 30, А, каждая линия сечения будет иметь постоянную высоту; она таким образом является горизонталью.

Рис. 30. Принцип образования горизонталей

Секущие плоскости строят через равные промежутки по высоте, и полученные линии сечения проектируют отвесными лучами на общую плоскость (карту). Так на карте получают изображение рельефа системой горизонталей в виде замкнутых кривых линий (рис. 30, Б). Очертания горизонталей, очевидно, обусловлены внешним обликом форм рельефа, а их количество на данной карте — наибольшей разностью высот на картографируемой территории.

Рис. 31. Элементы ската (А). Отражение элементов ската с помощью горизонталей на карте (Б)

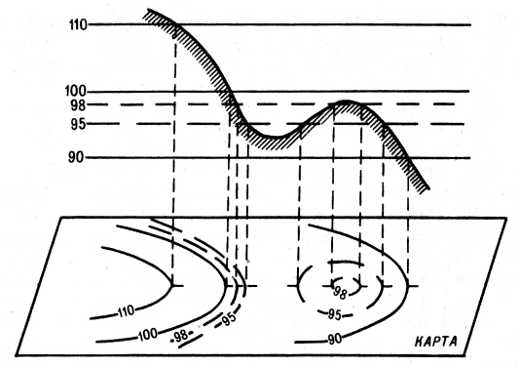

Разность высот двух соседних основных горизонталей называется высотой сечения рельефа. На рисунке 31, А показан разрез участка земной поверхности вертикальной плоскостью. Секущие горизонтальные поверхности проведены через 10 м по высоте и имеют отметки 90, 100, 110, 120 и 130 м. Высота сечения h равна 10 м. Линии сечения земной поверхности горизонтальными плоскостями затем спроектированы на общую горизонтальную поверхность (рис. 31, Б), т.е. карту. Промежутки на карте между двумя соседними горизонталями называются заложением d. Заложение всегда меньше, чем расстояние S между теми же точками на склоне (скате).

Крутизна ската выражается через угол наклона α. При постоянной высоте сечения h изменение крутизны ската влечет изменение заложения: чем больше угол наклона, тем меньше заложение на карте. Связь между элементами ската выражается математически: d = S·cosα ; h = S·sinα ; h = d·tgα ; d = h·tgα.

Величина наклона земной поверхности (крутизна ската) часто характеризуется не через угол α, а уклоном i. Уклон — это отношение величины превышения местности к тому горизонтальному протяжению, на каком оно наблюдается: i =h/d= tgα. Уклон выражается обычно десятичной дробью в тысячных долях (или в процентах). Так, при уклоне дороги, равном 0,015, на отрезке в 1000 м подъем составит 15 м. Уклон железнодорожного полотна на сложных участках показан на специальных табличках, установленных на столбах около дороги.

От высоты сечения зависит детальность изображения рельефа на карте. При редких секущих плоскостях, т.е. при большой высоте сечения ряд особенностей форм земной поверхности не будет отражен. Например, в нижней части склона, показанного на рисунке 31, А, имеются повышения и понижения, которые не изобразились на карте. Поэтому на детальных картах высота сечения берется меньшей, а с уменьшением масштаба высота сечения увеличивается.

На советских топографических картах применяют стандартные высоты сечения рельефа. Например, при картографировании равнинных и всхолмленных территорий приняты следующие высоты сечения: на карте масштаба 1:25 000 — 5 м, 1:50 000 — 10 м, 1:100 000 — 20 м. Горизонтали, имеющие стандартную разность высот, называются основными. Горизонтали проводят сплошными тонкими коричневыми линиями.

Указание о принятой на данной карте высоте сечения дается под линейным масштабом карты в виде фразы «Сплошные горизонтали проведены через…».

Абсолютные высоты отдельных горизонталей, т.е. их отметки, подписываются в специальных разрывах горизонталей. При этом верх цифр направлен в сторону повышения ската. На картах для большей наглядности утолщается каждая пятая горизонталь, высота которой всегда соответствует упятеренной высоте сечения рельефа на данной карте.

На пологих склонах иногда расположены важные детали рельефа (западины, возвышения, уступы), которые при стандартной высоте сечения не отразятся на карте. Пример тому — нижний участок склона между горизонтальными 90 и 100 м на рисунке 31, Л. В этих случаях между основными секущими плоскостями вводят дополнительные и образующиеся при этом горизонтали показывают на карте прерывистыми линиями. Обычно дополнительные сечения проводят посередине между основными и полученные горизонтали называют полугоризонталями. Если и их недостаточно для выявления особенностей рельефа, проводят вспомогательные горизонтали (примерно через четверть высоты сечения), обозначаемые еще более короткими штрихами.

Рис. 32. Изображение рельефа горизонталями: основными (90, 100, 110 м), дополнительной (95 м), вспомогательной (98 м)

Участок склона между основными горизонталями 90 и 100 м на рисунке 31, Б выглядит длинным и пологим, хотя в действительности он осложнен повышением. На увеличенном рисунке того же участка (рис. 32) построены дополнительные секущие плоскости и проведены полугоризонталь 95 м и вспомогательная горизонталь 98 м, которые и отобразили на карте более детально строение ската.

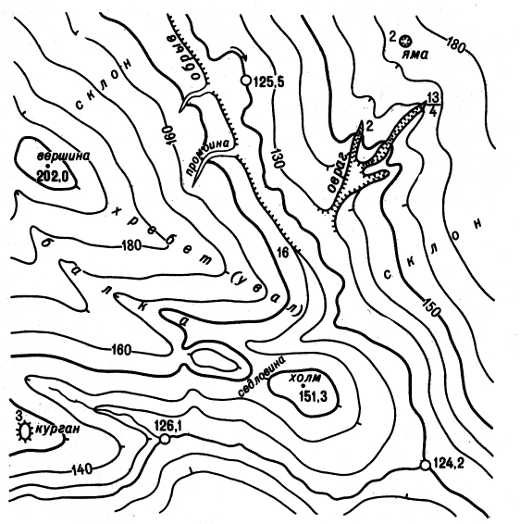

Высотными отметками называются подписи абсолютных высот в метрах высших точек вершин, низших точек впадин, точек на перегибах склонов. Нередко отметки даются для ориентиров (перекрестки дорог, отдельные здания и др.). Абсолютная высота зеркала воды в реке или озере называется урезом воды, ее значение проставляется на береговой линии водных объектов.

Для показа на картах ряда форм рельефа, не выражающихся горизонталями в масштабе карты, применяют условные обозначения. Таковы изображения курганов, скал-останцев, отдельно лежащих камней, оползней, осыпей из песка, камней или щебня, а также оврагов, карстовых воронок, промоин, крутых обрывов и задернованных уступов. Кроме того, знаками синего цвета характеризуются фирновые поля, ледники, ледяные обрывы и другие проявления современного оледенения.

Некоторые из этих знаков сопровождаются количественными показателями. Например, даются высота обрывов, ширина и глубина оврагов в метрах. Искусственные формы рельефа (насыпи, выемки, и др.) показывают на картах знаками черного цвета, изображение природного рельефа дается коричневым цветом.

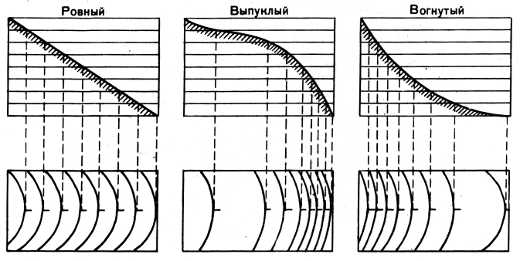

Основные элементы и формы рельефа. Рельеф земной поверхности слагается скатами (склонами) различной формы и крутизны; схематически выделяют склоны прямые и изогнутые в плане, а также склоны прямые (ровные) и изогнутые в профиле. Их изображения на карте отличаются формой горизонталей и характером чередования заложений разной величины (рис. 33).

Рис. 33. Схематическое изображение горизонталями основных форм склонов

При встрече двух скатов возникают линии перегиба рельефа: водораздельная и водосборная линии, бровка и подошва ската. Водораздельная линия образуется на выпуклой форме рельефа при встрече двух склонов противоположного направления; на ней происходит переход от подъема к спуску. Водосборная линия, или тальвег,— линия перегиба склонов противоположного направления на вогнутой форме рельефа; на ней происходит переход от спуска к подъему. Бровка — это линия стыка горизонтальной площадки или пологого ската с более крутым скатом. Подошва — это линия перехода от более крутого склона к менее крутому или к горизонтальной площадке. На бровке и подошве изменяется крутизна, а не направление ската. Линии перегиба рельефа в природе обычно бывают изогнутые и наклонные.

Несложные сочетания скатов образуют простые формы рельефа. К ним относятся положительные формы, возвышающиеся над окружающей местностью,— гора (холм), простой хребет (увал), уступ и отрицательные, вогнутые формы — впадина, долина (лощина, балка), прогиб склона.

Гора — куполообразное поднятие с более или менее крутыми склонами, в нижней части окаймляемыми подошвой — линией перехода скатов горы к окружающей местности. Гора, так же как и меньшая форма рельефа — холм, изображается замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными наружу от них (рис. 34). Впадина образуется более или менее крутыми замкнутыми склонами, идущими вниз от бровки, и заканчивается дном с самой низкой точкой впадины. Небольшие неглубокие впадины называют часто блюдцами, а конусообразные углубления — воронками. Впадина, как и гора, изображается на карте замкнутыми горизонталями, но бергштрихи от горизонталей направлены внутрь впадины (см. рис. 34).

Рис. 34. Изображение форм рельефа участка местности с помощью горизонталей, высотных отметок и условных знаков

Простой хребет образован двумя склонами, идущими вверх от подошвы и смыкающимися по водораздельной линии. На карте хребты изображаются системой вытянутых V-образных горизонталей, выпуклости которых обращены вниз по склону. Долина, так же как лощина и балка, ограничена двумя склонами, идущими вниз от бровок и дающими при смыкании линию тальвега. Это вытянутая, понижающаяся в одном направлении вогнутая форма. По дну долины течет постоянный водоток. Долина (как и лощина) изображается на карте системой V-образных горизонталей, обращенных выпуклостью вверх по склону.

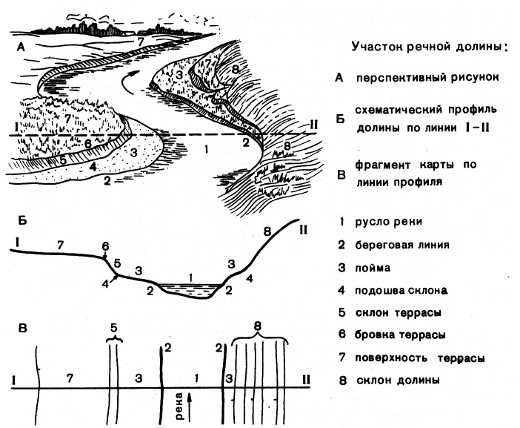

На рисунке 35 представлено перспективное изображение участка речной долины с обозначением ее частей, поперечный разрез долины, а ниже — схематическое изображение горизонталями полосы речной долины вдоль линии профиля. Редкие горизонтали на поверхности террасы сменяются сгущением горизонталей на участке 6—5—4. Склон и горизонтальная площадка, например пойма, образуют перегиб склона (участок 5—4—3); в этом случае после сгущения горизонталей следует их заметное разрежение.

Рис. 35. Участок речной долины

Рассмотренные выше формы не встречаются в природе изолированно, обычно они сочетаются, переходят одна в другую и образуют более сложные комплексы форм. Например, когда в хребет или увал с противоположных сторон врезаются две долины или лощины, на водоразделе образуется прогиб, называемый седловиной, наиболее пониженная точка которой является перевалом.

Итак, изображение рельефа горизонталями позволяет распознать по карте формы и элементы рельефа, а также получить целый ряд его количественных характеристик. С уменьшением масштаба карт уменьшается подробность изображения рельефа, так как увеличиваются высоты сечения, с карты снимаются изображения более мелких форм, рисунок горизонталей все более обобщается (сглаживается) . Для ряда форм рельефа применяют внемасштабные условные знаки. Так происходит обобщение, т.е. генерализация изображения рельефа.

Источник

Картоведение — Салищев. Картоведение вводный и вместе с тем профилирующий курс для студентов, специализирующихся по картографии. В нем излагаются теоретические основы картографической науки

| Название | Картоведение вводный и вместе с тем профилирующий курс для студентов, специализирующихся по картографии. В нем излагаются теоретические основы картографической науки |

| Анкор | Картоведение — Салищев.docx |

| Дата | 28.02.2017 |

| Размер | 41.52 Mb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | Картоведение — Салищев.docx |

| Тип | Документы #3211 |

| Категория | Геология |

| страница | 8 из 31 |

| Подборка по базе: физа все вместе.docx, Речевой этикет 7 кл вводный.docx, 1 урок. Вводный урок. Что изучает средневековая история Казахста, 00. Вводный видеоурок.pdf, _Мы вместе (1).docx, РК фтиз все вместе.docx, Рабочая программа внеурочной деятельности СОЗДАНИЕ 3D ИГР ВМЕСТЕ, всё вместе биохимия.docx, В начале становления своей творческой карьеры Мане начал работат, НА Конкурс Программа Время Действовать Вместе.docx § 4.1 Сущность проблемы Изображение рельефа принадлежит к старейшим и неизменно актуальным проблемам картографии. Если рассматривать эту задачу как моделирование неровностей земной поверхности в плоском двухмерном изображении, то для этого удобен один из видов изолиний — горизонтали (изогипсы), позволяющие определять третью координату — высоту в любой точке этой поверхности. На тематических картах возникает необходимость и в других количественных показателях, например горизонтальной и вертикальной расчлененности рельефа, для чего пригоден способ количественного фона. Для качественных характеристик рельефа, например его генезиса, используется способ качественного фона. Казалось бы, дело ограничивается конкретным применением рассмотренных способов изображения. Однако часто ставят особую задачу — достижение зрительного эффекта объемности, глубины плоского изображения, когда при взгляде на карту у читателя создается наглядное представление о формах и расчлененности рельефа. Вообще два основных требования предъявляются к плоскому изображению рельефа: во-первых, его измеримость, т. е. возможность определения по карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности, направления и крутизны скатов, объемов и других количественных показателей рельефа; во-вторых, пластичность изображения, т. е. выразительность объемных форм рельефа, иллюзия его выпуклости и глубины. На картах разного назначения и тематики реализация и соотношение этих требований неодинаковы. Исторически они определялись условиями времени — уровнем знаний, технических возможностей и особенностями практического использования карт. Поиски пластики изображения влекли разработку специальных средств ее передачи. На ранних этапах развития картографии прибегали к перспективному рисунку рельефа (рис. 4.1), но даже в наиболее совершенном выполнении картинное изображение оказывалось произвольным и лишенное математической основы не позволяло каких-либо определений крутизны скатов и высот. С начала XIX в. вошли в употребление пластические способы, основанные на принципах отвесного и косого освещения рельефа (§ 4.2), а со второй его половины — математически строгий способ изолиний (горизонталей), теперь часто дополняемый цветовыми и светотеневыми приемами повышения их наглядности (§ 4.4-6). Позднее, уже в текущем столетии был предложен ряд приемов «картографического моделирования на стереоскопическом принципе, при котором плоские изображения на стереоскопическом принципе, при котором плоские изображения способны давать полную пространственную имитацию рельефа (§ 4.8). Наконец, к плоским изображениям рельефа принадлежат блок-диаграммы — перспективные изображения земной поверхности при наклонном луче зрения, обычно сопряженные с разрезами земной оболочки (§ 4.9). Особый вид картографического представления земной поверхности образуют и трехмерные изображения — рельефные модели местности и рельефные глобусы. Внедрение в картографию ЭВМ и автоматики открыло новые возможности совершенствования традиционных и изыскания новых методик изображения рельефа, основу которых образует автоматизированная обработка его цифровых моделей (§ 4.3). Вообще проблема передачи рельефа богата примерами диалектического развития — обращения к прежним идеям, снова используемым, но уже в обогащенном виде на современном уровне техники. § 4.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения. Штрихи. Отмывка В конце XVIII в., когда основным потребителем топографических карт была армия, возникла необходимость в точном и одновременно наглядном изображении рельефа, хорошо передающем пересеченность местности и позволяющем судить о крутизне скатов, что во многом определяло возможность маневрирования войск. Теоретическая основа нового способа и практические приемы его реализации были предложены саксонским картографом Иоганном Леманом в 1799 г. Он исходил из принципа отвесного освещения земной поверхности, при котором одна и та же поверхность получает тем меньше света, чем больше угол ее наклона к горизонту (рис. 4.2), и полагал, что при надлежащем затемнении скатов местности, изображенной на карте, должно создаваться впечатление различной крутизны скатов, следовательно, рельефности. Если принять освещенность горизонтальной поверхности равной 1 (полное освещение), то при угле наклона α количество лучей С, освещающих поверхность, будет

а при 90° поверхность станет неосвещенной. В то время карты печатались гравюрой, которая допускала только штриховой рисунок. Изображение рельефа штрихами — короткими линиями изменяющейся ширины, направленными вдоль скатов, — стало входить в употребление еще в середине XVIII в. Заслуга Лемана состояла в том, что он подчинил вычерчивание штрихов математическим правилам по принципу «чем круче, тем темнее» и тем исключил субъективный подход. Принимая штрихи за элемент тени, а просветы между штрихами — за элемент света, Леман уклонился от строгого следования принципу отвесного освещения и принял для построения шкалы два допущения: двойное усиление тени — уже при 45-градусном наклоне поверхность покрывалась сплошь черным цветом; равномерное нарастание тени, пропорциональное увеличению угла наклона. По использованной им формуле

интенсивность тени преувеличивается по сравнению с естественным затемнением от 3 до 5 раз. Шкала штрихов Лемана (рис. 4.3) имела 10 ступеней; для ее построения служила табл. 4.1, вычисления по формуле (4.2).

Рис. 44 поясняет порядок выполнения штрихов на основе глазомерного наброска горизонталей: проведение линий ската, расстановка штрихов и, наконец, их утолщение сообразно крутизне ската (или его затенению, о чем будет сказано ниже). Разработанная применительно к рельефу Саксонии (горной страны со сравнительно мягкими формами) шкала Лемана оказалась малопригодной для иных ландшафтов — более расчлененных или, напротив, равнинных, для которых использовались шкалы с другими градациями углов наклона. Тончайшие различия в толщине штрихов прекрасно воспроизводились гравюрой, но после введения в издательские процессы фотографии (60-е годы XIX в.) и плоской печати передача малых переходов в соотношениях штрихов и просветов оказалась затрудненной — тонкие штрихи раздавливались при печатании карт. Рис. 4.3. Шкалы штрихов Лемана и Главного штаба Этого недостатка была лишена шкала русских карт Военно-топографического отдела Главного штаба (см. рис. 4.3), в которой число ступеней, различающихся по ширине штрихов, было сокращено, взамен чего введены ступени с постоянными по ширине штрихами, но с изменяющейся частотой штрихов (табл. 4.2). Тщательное художественное исполнение штрихов позволяет и в наши дни относить ряд топографических карт первой половины и середины прошлого столетия к превосходным образцам картографического мастерства. Эти карты дают представление о формах земной поверхности и крутизне скатов (рис. 4.5), но не позволяют определять высоты местности. От штрихов, связанных с принципом отвесного освещения и называемых «штрихами крутизны», следует отличать «теневые штрихи», которые вычерчивают по принципу косого освещения. При картографировании расчлененной местности, особенно при изображении горных гребней, теневые штрихи передают относительную освещенность и затененность склонов различной ориентировки, хорошо выделяют основные формы среди второстепенных и создают превосходный пластический эффект рельефа, убедительный даже для малоопытного читателя карты. Другое преимущество теневых штрихов — меньшее по сравнению со штрихами крутизны затенение карты — особенно благоприятно для карт высокогорных районов. Обычно источник света предполагается в северо-западном углу карты, что естественно при кабинетном пользовании картой, когда свет (лампу или окно) удобно иметь впереди и слева от себя. Образцом применения теневых штрихов является топографическая карта Швейцарии масштаба 1:100 000 (1836-1865 гг.), так называемая карта Дюфура — самый крупный опыт использования косого освещения для карты крупного масштаба.

Рис. 4.5. Изображение рельефа штрихами крутизны. Фрагмент одноверстной топографической карты Превосходная по выполнению, она вместе с тем доказала нецелесообразность теневых штрихов на топографических картах: различная освещенность склонов одинаковой крутизны, обращенных к источнику света и находящихся в тени, создает впечатление их разного наклона. При косом освещении невозможна оценка не только высот, но и крутизны склонов. Поэтому штрихи крутизны были предпочтительнее на крупномасштабных картах, на которых приходится иметь дело с измерениями, в частности с оценкой крутизны склонов. Действительно, топографические карты вычерчивали в штрихах крутизны, тогда как теневые штрихи служили преимущественно для карт мелкого масштаба, где они давали наглядную картину рельефа. Большинство мировых атласов XIX и первой половины XX в. выполнено в теневых штрихах. Штрихи требовали для своего выполнения большого мастерства и времени. Гравирование каждого листа топографической карты длилось многие месяцы, но не было другого пути: гравюра — единственный способ печатания карт вплоть до середины XIX в. — допускала воспроизведение лишь штриховых элементов рисунка. На смену штрихам пришел более дешевый и легкий способ светотеневого изображения рельефа, при котором постепенно изменение силы тени (или цветного тона) достигается отмывкой кистью или тушевкой карандашом. Термин «отмывка» стал в отечественной картографии общим для обозначения способа. На рукописных картах отмывка широко использовалась уже во второй половине XVIII в., однако воспроизведение ее в печати было освоено только в середине XIX в. в результате введения литографии. Рис. 4.6. Изображение рельефа отмывкой при косом северо-западном освещении (по национальному Атласу Швейцарии, вып. I, 1965 г.) Применение отмывки основано на положениях, принятых для штрихов. В отличие от последних отмывка, не разлагающая светотень на «черные» и «белые» элементы, дает пластический эффект при рассмотрении карты вблизи (рис. 4.6). Эта особенность, положительная с точки зрения общего впечатления, порождает тот недостаток, что из-за неопределенности теней и постепенности их переходов оценка высот и крутизны склонов при отмывке еще менее достоверна, чем при изображении рельефа шрихами. И все же дешевизна отмывки, легкость ее исполнения, меньшая загрузка карты и наглядность обеспечили этому способу широкое распространение. Наконец, отмывка позволяет усиливать (подчеркивать) характерные черты рельефа — главные направления горных хребтов и возвышенностей, уступы и т. д. В качестве основного способа изображения рельефа отмывка используется на некоторых мелкомасштабных общегеографических картах, когда согласно назначению карты рельеф отводится на второй план, и на многих тематических картах, где она, давая общее представление о рельефе, не препятствует восприятию главного содержания карты. Очень часто отмывку употребляют как вспомогательный способ в соединении с горизонталями, что повышает пластичность изображения. Теперь широкому распространению отмывки способствуют успехи картографической и репродукционной техники. Удобно и реалистично получение эффекта отмывки в виде фоторельефа посредством фотографирования моделей местности при косом их освещении (о рельефных , моделях см. § 4.10). Но особенно объективно и производительно автоматизированное наложение теней по принципу отмывки. Уже давно высказывались мысли о подведении под этот способ математической базы. Действительно, зная положение источника света, можно определить во многих точках карты в горизонталях углы наклона поверхности и ее ориентирование по отношению к источнику света, подсчитать освещенность, пропорциональную косинусу угла между направлением световых лучей и нормалями к поверхности (без учета падающих лучей и рефлексов), затем провести на карте изофоты (линии равной освещенности) и получить таким образом основу для правильного наложения теней. Ранее этот путь был совершенно нереален из-за огромной подготовительной работы. Между тем ЭВМ позволяют, руководствуясь цифровыми моделями рельефа (о них см. § 4.3), легко определять освещенность любого количества весьма малых фасеток земной поверхности, образующих в таком изображении на карте в избранном для нее масштабе элементарные площадки — квадраты со сколь угодно малыми сторонами, например в 0,25 мм, когда на 1 дм2 приходится 160 тыс. площадок (или 16 млн на 1 м2). Для этой цели предложен и используется ряд алгоритмов. Автоматизированное наложение теней на оригинал «отмывки» по результатам подсчета освещенности элементарных площадок можно выполнять сканированием по строкам очувствленной поверхности электронным лучом, фиксирующим в каждой площадке степень ее затенения (например, по 10-ступенчатой шкале 10- ,20-, . и 100-процентного затенения), или другими способами. Такие подсчеты освещенности и наложения теней допускают любую высоту и ориентирование предполагаемого источника света и, следовательно, построение различных оригиналов «отмывки» ради получения оптимального варианта. Заметим, что естественный и часто весьма выразительный эффект «отмывки» дают космоснимки пересеченных территорий, теперь часто используемые для фотокарт (§ 7.8). Предлагаются также алгоритмы и программы обработки на ЭВМ цифровых моделей рельефа для его изображения в штрихах крутизны или теневых штрихах с помощью автоматических графопостроителей (Рассмотрение устройств и способов автоматизированного изготовления карт входит в задачи курса «Проектирование и составление карт».). Штриховой способ, казалось ставший уделом истории картографии, вновь исследуется в автоматизированном исполнении для воспроизведения любых реальных и абстрактных поверхностей и для их морфологического анализа. При автоматизированном изготовлении оригиналов «отмывки» или шртихов их можно готовить для многоцветного воспроизведения, например в разных цветах для освещенных или затененных склонов или для склонов разной крутизны. В заключение отметим, что за элемент тени может быть взята точка, вернее цветной или черный кружок небольшого диаметра. Изображение рельефа точками при отвесном или косом освещении в качестве самостоятельного способа не получило распространения, но точки с успехом используются для передачи рельефа песков. Особенно нагляден и выразителен точечный рисунок песков, когда его выполняют, руководствуясь аэро- и космоснимками. § 4.3 Высотные отметки. Цифровые модели рельефа Высотные отметки — это подписанные на карте высоты точек местности, абсолютные (отнесенные к исходной уровенной поверхности) или относительные. Их значение велико. Любой способ изображения рельефа связан с использованием высотных отметок, от количества, выбора и точности которых зависит качество передачи рельефа. Вместе с тем они облегчают чтение рельефа, выделяют важные или характерные высоты, указывают относительные высоты мелких форм рельефа, не выражающихся горизонталями, и т. п. Сами по себе высотные отметки не создают ясного и наглядного представления о формах земной поверхности. Поэтому в качестве самостоятельного метода они использовались лишь для изображения рельефа морского дна — на морских навигационных картах, важнейшим элементом которых являются отметки глубин. Невозможность видеть рельеф морского дна и недостаточность отметок отдельных глубин для выявлений форм рельефа оправдывали отказ от других способов изображения. Но теперь, когда гидроакустические средства обеспечивают детальное изучение подводного рельефа, отметки дополняются линиями равных глубин (изобатами). На топографических картах шельфа сеть отметок глубин сочетается с горизонталями. На суше абсолютные высотные отметки обозначают наивысшие и наинизшие точки местности (командные высоты гор и возвышенностей, дно впадин, урезы текущих и стоячих вод и т. п.) и позволяют определять характерные превышения и профили (например, реки по ее урезам). Существенно указание высот легко опознаваемых точек местности: пересечений дорог, тригонометрических пунктов и т. п. Для подводного рельефа особенно внимательно отбирают опасные для плавания глубины — минимальные отметки на мелях, банках и т. д. Относительные высоты подписывают для характерных уступов террас, обрывов берегов, водопадов, курганов, скал-останцов, ям и других элементов рельефа, передаваемых на орографических картах специальными обозначениями (см. § 4.5). Количество указываемых отметок определяется официальными руководствами по созданию карт. Вообще говоря, оно увеличивается при сложном и расчлененном рельефе. Высоты суши (и глубины на топографических картах шельфа) считают от среднего уровня моря, определяемого из многолетних наблюдений. Эти уровни не совпадают у разных морей и океанов и даже в пределах одного океана или моря. В СССР высоты суши определяют от среднего уровня Балтийского моря, точнее, от нуля Кронштадтского футштока (в Балтийской системе высот). Другие государства ведут счет от своих футштоков, нули которых в силу различия средних уровней морей не совпадают между собой. Эти разности исходных уровней существенны при точных геодезических измерениях и учитываются при съемках шельфа, но мало ощутимы с картографической точки зрения. Нуль глубин на морских навигационных картах принимается различным на морях с малыми (менее 0,5 м) и большими приливами. Для первых отметки глубин отсчитывают от среднего уровня моря, для вторых от наинизшего уровня моря, называемого теоретическим нулем глубин. Этот выбор обусловлен требованиями безопасности кораблевождения: необходимо, чтобы фактические глубины не могли никогда быть меньше показанных на карте. Отметки высот и глубин целесообразно подписывать, учитывая точность их определения на местности и назначение карты. Ключом к этому может быть степень округления отметок — прием, используемый на советских морских навигационных картах, на которых глубины в зонах от 0 до 5 м проставляют с округлением до 0,1 м, от 5 да 20 м — до 0,2, от 20 до 50 м — до 0,5, от 50 и более — до 1,0 м (учитывая, что средние квадратические погрешности измерения глубин не превышают 1% от измеренной глубины). Но на советских топографических картах суши масштабов 1:25 000-1:100 000 все высоты подписываются до 0,1 м, на обзорно-топографических до 1 м; на картах же шельфа глубины менее 200 м указываются до 0,1 м, свыше 200 м — до 1 м. Внедрение в картографию ЭВМ и автоматики требует перевода в цифровую форму содержания карт и вообще предназначенной для них информации, что весьма повышает значение высотных отметок. Они составляют суть цифровых моделей рельефа — его передачи системой точек с известными пространственными координатами, фиксированными в линейной кодированной записи на магнитных лентах, дисках или других носителях информации. Ввод этой записи в ЭВМ позволяет использовать ее цифровую обработку для автоматизированного исполнения горизонталей, отмывки, различных морфометрических карт, профилей, блок-диаграмм и т. д., для выполнения генерализации, для решения различных картографических задач и вообще при инженерных расчетах, учитывающих рельеф. В теории информации регистрация непрерывного явления посредством дискретных (прерывных) отсчетов называется квантованием. Определение высотных отметок при квантовании рельефа z=f(x, у), где z — значение высот в точках с координатами х, у, может выполняться различно — в вершинах регулярных сеток (квадратов, треугольников, шестиугольников), узлах картографических сеток, вдоль профилей, по горизонталям либо в характерных точках рельефа. В качестве примера на рис. 4.7 поясняется квантование по профилям. Первоначально рельеф рассекается (расслаивается) через равные промежутки Δх рядом параллельных плоскостей 1, 2, 3, 4 и т. д., фиксирующих профили рельефа. После этого вдоль каждого профиля через промежутки Δу=Δх определяются высотные отметки в точках 11, 12, 13, 14, . 21, 22, 23, 24, . З1, 32 и т. д. (рис. 4.7, а). Далее легко представить последовательное размещение всех профилей в одной плоскости (рис. 4.7, б), что устраняет координату х, а затем выборку всех величин и их последовательное равномерное построение на прямой линии (рис. 4.7, в), что устраняет вторую координату у. Таким образом, реальная поверхность, определенная высотными отметками в заданных точках, преобразуется в линейную развертку, регистрирующую величины z (высоты) в цифровой форме. При этом значения Δх и Δу устанавливаются, исходя из необходимой точности аппроксимации (приближенной замены) реального рельефа его цифровой моделью и методики определений. Высотные отметки цифровых моделей рельефа получают либо при. обработке стереотопографической съемки, либо определяют по имеющимся топографическим картам измерением высот в вершинах сгущенной сетки прямоугольных координат. Например, для цифровой модели рельефа Франции служила топографическая карта масштаба 1:25 000 с интервалом координатных линий в 25 м (Таким образом, цифровая модель рельефа Франции должна включать около 900 млн точек, поскольку площадь Франции 551 тыс. км2, а на 1 км2 приходится 1600 точек.). Модели мелкомасштабного цифрования, в частности используемые для автоматизированной отмывки, формируются из высот в узловых точках картографических сеток с постоянным интервалом по широте (например, через 3″ при маштабе 1 : 1000 000), а по долготе возрастающих с широтой. Вообще разработка эффективной методики и обоснование параметров цифрования рельефа образуют одну из актуальных задач картографической автоматизации, решаемой с привлечением аппарата вычислительной математики. Источник |

(4.1)

(4.1) (4.2)

(4.2) Таблица 4.1. 2Шкала Лемана

Таблица 4.1. 2Шкала Лемана Таблица 4.2. Шкала Главного штаба

Таблица 4.2. Шкала Главного штаба

Рис. 4.4. Схема выполнения штрихового рисунка рельефа: а — исходные горизонтали и линии скатов; б — расстановка штрихов; в — вычерчивание штрихов крутизны; г — вычерчивание теневых штрихов (по Э. Имгофу)

Рис. 4.4. Схема выполнения штрихового рисунка рельефа: а — исходные горизонтали и линии скатов; б — расстановка штрихов; в — вычерчивание штрихов крутизны; г — вычерчивание теневых штрихов (по Э. Имгофу)