- Способ изображения карты строение земной коры

- Внутреннее строение Земли.

- Литосфера

- Литосферные плиты

- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Типы земной коры

- Химические элементы в составе земной коры

- Как изменяется земная кора

- Зачем нужно изучать земную кору

- Способы картографического изображения

- География

- Внутреннее строение и состав земной коры

- Разнообразие горных пород

- Земная кора и литосфера, их строение

- Рельеф и его основные формы

- Изображение рельефа на планах и картах

- Рельеф дна океанов

Способ изображения карты строение земной коры

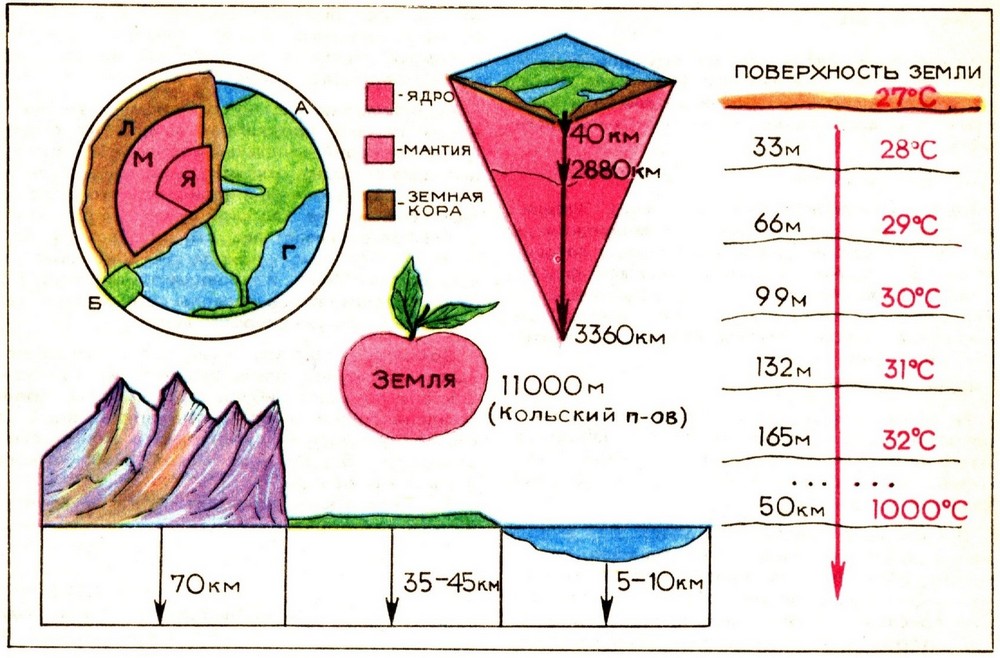

Литосфера. Земная кора. 4,5 млрд. лет назад, Земля представляла собой шар, состоящий из одних газов. Постепенно тяжелые металлы, такие как железо и никель, опускались к центру и уплотнялись. Легкие породы и минералы всплывали на поверхность, охлаждались и отвердевали.

Внутреннее строение Земли.

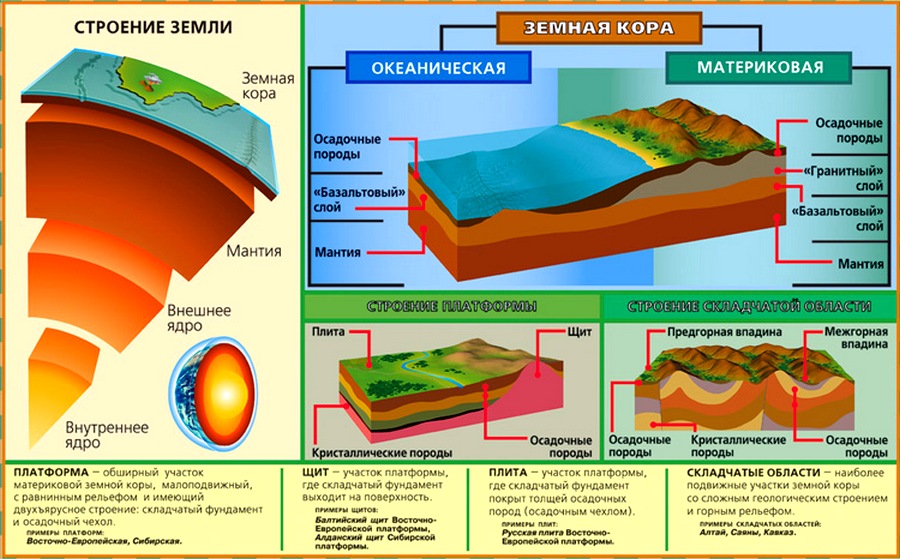

Принято делить тело Земли на три основные части – литосферу (земную кору), мантию и ядро.

Ядро — центр Земли, средний радиус которого около 3500 км (16,2 % объема Земли). Как предполагают, состоит из железа с примесью кремния и никеля. Наружная часть ядра находится в расплавленном состоянии (5000 °С), внутренняя, по-видимому, твердая (субъядро). Перемещение вещества в ядре создает на Земле магнитное поле, защищающее планету от космического излучения.

Ядро сменяется мантией , которая простирается почти на 3000 км (83 % объема Земли). Считают, что она твердая, в то же время пластичная и раскаленная. Мантия состоит из трех слоев: слоя Голицына, слоя Гуттенберга и субстрата. Верхняя часть мантии, называемая магмой, содержит слой с пониженной вязкостью, плотностью и твердостью — астеносферу, на которой уравновешиваются участки земной поверхности. Граница между мантией и ядром называется слоем Гуттенберга.

Литосфера

Литосфера – верхняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии Земли.

Земная кора – верхняя оболочка «твердой» Земли. Мощность земной коры от 5 км (под океанами) до 75 км (под материками). Земная кора неоднородна. В ней различают 3 слоя – осадочный, гранитный, базальтовый. Гранитный и базальтовый слои названы так потому, что в них распространены горные породы, похожие по физическим свойствам на гранит и базальт.

Состав земной коры: кислород (49 %), кремний (26 %), алюминий (7 %), железо (5 %), кальций (4 %); самые распространенные минералы — полевой шпат и кварц. Граница между земной корой и мантией называется поверхностью Мохо .

Различают континентальную и океаническую земную кору. Океаническая отличается от континентальной (материковой) отсутствием гранитного слоя и значительно меньшей мощностью (от 5 до 10 км). Толщина континентальной коры на равнинах 35—45 км, в горах 70—80 км. На границе материков и океанов, в районах островов толщина земной коры составляет 15—30 км, гранитный слой выклинивается.

Положение слоев в континентальной коре свидетельствует о разном времени ее образования . Базальтовый слой является самым древним, моложе его – гранитный, а самый молодой – верхний, осадочный, развивающийся и в настоящее время. Каждый слой коры формировался в течение длительного отрезка геологического времени.

Литосферные плиты

Земная кора находится в постоянном движении. Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных плит . Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из семи крупных и нескольких более мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.

Земная кора разделяется на устойчивые и подвижные участки.

Устойчивые участки земной коры — платформы — образуются на месте геосинклиналей, потерявших подвижность. Платформа состоит из кристаллического фундамента и осадочного чехла. В зависимости от возраста фундамента выделяют древние (докембрийские) и молодые (палеозойские, мезозойские) платформы. В основании всех материков лежат древние платформы.

Подвижные, сильно расчлененные участки земной поверхности называются геосинклиналями (складчатыми областями). В их развитии выделяют два этапа: на первом этапе земная кора испытывает опускания, происходит накопление осадочных горных пород и их метаморфизация. Затем начинается поднятие земной коры, горные породы сминаются в складки. На Земле было несколько эпох интенсивных горообразований: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская. В соответствии с этим выделяют различные области складчатости.

Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).

Конспект урока «Литосфера. Земная кора». Следующая тема «Горные породы».

Источник

Что такое земная кора

Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Название слоя | Происхождение горных пород | Описание |

|---|---|---|

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

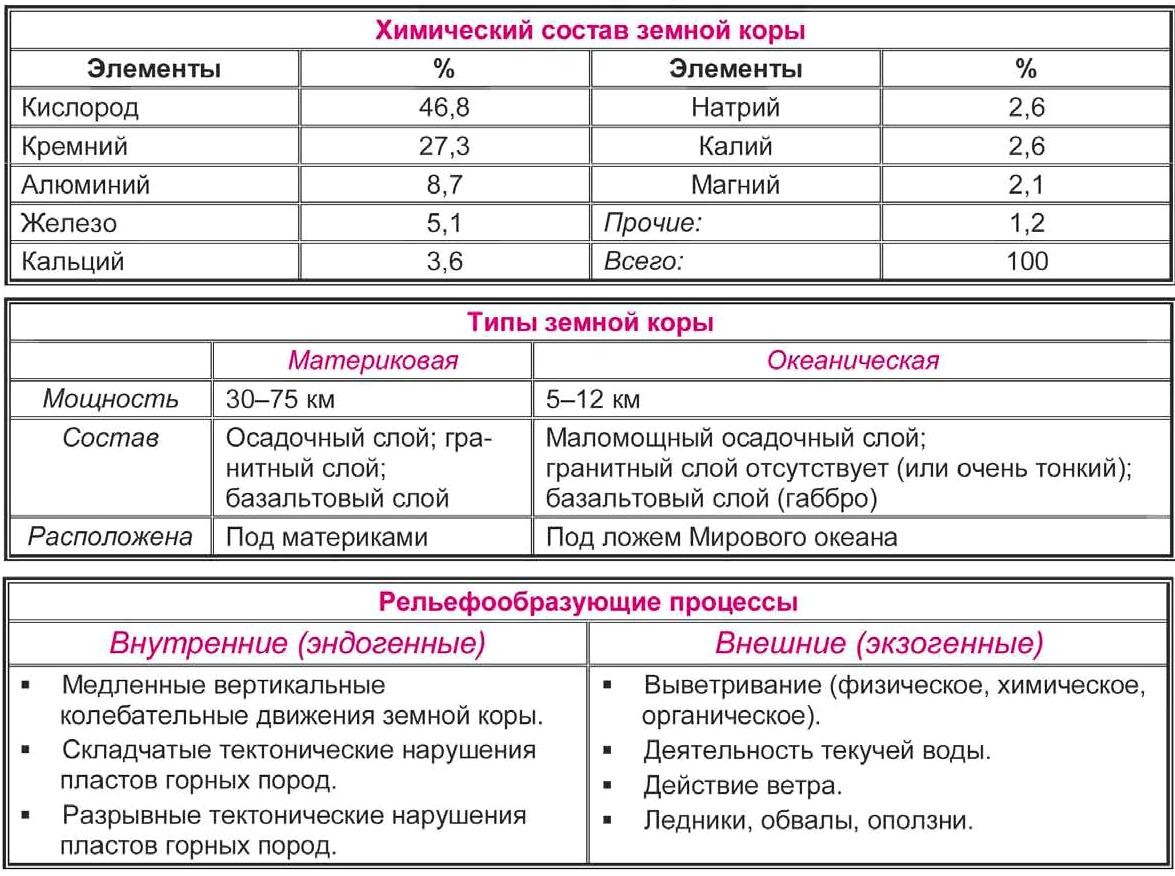

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

| Материковая земная кора | >Океаническая земная кора | |

|---|---|---|

| Расположение | Под материками | Под Мировым океаном |

| Количество слоёв |

|

|

| Толщина | От 30 км под равнинами до 75 км под горными хребтами. | От 2 км под глубоководными впадинами до 15 км под большей частью Мирового океана. |

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник

Способы картографического изображения

Рис. 1. Способы изображения содержания карты (картографического изображения): значки, линейные знаки, изолинии, качественный фон, ареалы, знаки движен.

Содержание карты — это определённая информация, которую передают с помощью условных знаков. Хорошо ориентируясь в условных знаках, можно легко читать любую карту, понимать её язык.

Для этого используются различные способы картографического изображения.

Внемасштабными значками можно показать местоположение важных объектов, которые в масштабе выразить нельзя. Это могут быть значки месторождений полезных ископаемых, морских или речных портов, природных и культурных памятников и др.

Линейными знаками показывают реки, дороги, границы государств.

С помощью площадных знаков показывают действительные размеры объектов, которые выражаются в масштабе карты, например, озёра, лесные массивы.

Особые и очень важные знаки — изолинии, или линии равных значений. С их помощью дают количественную характеристику явлений. Знакомые всем изолинии горизонтали. Часто при работе с картой необходимо сталкиваться с изотермами — линиями одинакового значения температур воздуха и изобарами — линиями равных значений атмосферного давления.

Способом качественного (цветового) фона выделяют территории, однородные по какому-то признаку. Например, это показанные цветом типы литосферных плит, строение земной коры, а в атласе, например, типы почв на почвенной карте. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Ареалами обозначают области распространения какого-нибудь явления (например, области распространения руд, обитания животных и растений), а знаками движения (чаще всего в виде стрелок) перемещения в пространстве (например, ветров, течений и др.).

Информацию на картах отображают с помощью различных способов картографического изображения и условных знаков — внемасштабных значков, изолиний, линейных знаков и многих других.

Источник

География

Именная карта банка для детей

с крутым дизайном, +200 бонусов

Закажи свою собственную карту банка и получи бонусы

План урока:

Внутреннее строение и состав земной коры

Знаменитый французский писатель Жюль Верн написал немало научно-фантастических книг. Фантастикой они были в его время, в современном мире они стали реальностью. Например, «80000 километров под водой» и даже роман «Из пушки на Луну» частично воплотился в жизнь. Но не все идеи писателя стали реальностью. Так, например, прошло более 100 лет с того дня как вышла его книга «Путешествие к центру Земли», но о таком путешествии и в наше время можно только мечтать.

Пока еще о внутреннем строении Земли мы знаем очень мало. В самом деле, самая глубокая буровая скважина около 12 км – примерно в тысячу раз меньше, чем радиус Земли. Это ничтожная глубина по сравнению с размерами нашей планеты.

Из каких же пород состоит наша планета, в каком они состоянии – твердом или жидком?

Об этом ученые только догадываются. Правда, используя геофизические методы, сложилось определенная теория о внутреннем строении Земли. Наиболее достоверные данные были получены при применении сейсмических методов. На земной поверхности совершают взрыв, и происходит распространение колебаний. Специальное оборудование регистрирует эти движения. Сейсмические волны, проходят через разные породы с различной скоростью. Например, для осадочных пород она будет составлять 3 км в секунду, а для гранита приблизительно 5 км в секунду.

Какой информацией мы располагаем о внутреннем строении Земли?

Предполагают, что возможно выделить несколько слоев: земная кора, мантия и ядро Земли.

Сверху планеты расположена литосфера. Первая ее часть стала именоваться земная кора. По ней мы ходим, на ней построены города и поселки, здесь текут реки.

Особенностью строения земной коры является ее небольшая глубина примерно до 1200 км. Однако мощность ее не везде одинаковая. Под материком земная кора более массивна и поэтому имеет сложное строение. Под океаном имеет небольшую толщину.

В состав земной коры входят горные породы различного происхождения. Некоторые породы более твердые, иные – рассыпчатые, но все они считаются элементами земной коры.

Химический состав земной коры представлен на рисунке.

Нам может казаться, что верхняя часть неподвижная. Однако земная кора регулярно пребывает в движении. Они очень медленные и мы их не всегда замечаем.

Для изучения внутреннего строения земной коры в ней бурят различные скважины. Именно по ним ученые выяснили строение и состав земной коры.

Верхняя область Земли переходит в мантию. Она простирается почти на 3000 км вглубь. Предполагают, что мантия Земли твердая и в то же время пластичная, раскаленная. С продвижением вглубь увеличивается температура.

Самой внутренней частью Земли является ядро. Считается, что температура ядра Земли достигает 4000 С 0 , поэтому наружная часть жидкая и вязкая. Внутри ядро Земли состоит из железа, находится в твердом состоянии.

Разнообразие горных пород

Представлена земная кора всевозможными горными породами и образующими их минералами.

Минералами считаются вещества различные по составу и отличающиеся по облику. Такие свойства как цвет, прозрачность, твердость и другие, у минералов также будут различными. Основная их масса встречается редко. Например, платина, алмазы, серебро.

Постоянно возможно увидеть в природе минералы, составляющие породы. Самые распространенные из них представлены на рисунке.

Минералы в горных породах скрепляются между собой с различной плотностью. Это во многом зависит от происхождения горных пород, то есть от того в каких условиях они образовались. В связи с этим горные порода подразделяются на магматические, осадочные и метаморфические.

- Магматические горные породы формируются при извержении расплавленной массы мантии или магмы из глубин планеты и после ее затвердевании. Если магма внедряется в поверхность и медленно застывает в условиях высокого давления на глубине, то образуются породы с зернистым кристаллическим строением. Такой глубинной горной породой магматического происхождения является гранит. Если магма изливается на земную кору и там быстро застывает, то образуются породы с мелкозернистым или пористым строением. Какие горные породы магматического происхождения считаются поверхностными? Например, базальт, вулканический туф, пемза и другие.

- Осадочные горные породы создаются непосредственно на поверхности разными путями. Если осадочные горные породы возникают за счет жизнедеятельности организмов, то они имеют органическое происхождение.

В результате воздействия внешних факторов на рельеф формируются обломочные горные породы. Обломки могут иметь различные габариты. При соединении их между собой образуются плотные породы. Такими осадочными горными породами являются песчаник, глина, суглинки, щебень и другие.

Осадочные горные породы формируются при протекании химических реакций, осуществляющихся в воде. Вы уже знаете, что в воде растворены многие вещества. Если этих веществ очень много содержится, то они начинают скапливаться ближе ко дну. Происходит образование осадочных горных пород химического происхождения, например, поваренная соль, бокситы, гипс и другие.

- Метаморфические горные породы возникают в результате преобразований или метаморфозов других пород, попавших вглубь, под действием высоких температур и давления. В результате такого воздействия из одних горных пород возникают другие.

Разнообразные горные породы способны быть несхожими по происхождению, но они все тесно связаны между собой.

Земная кора и литосфера, их строение

Верхняя часть Земли представляет собой тонкую оболочку, состоящую из различных горных пород. Мы уже упоминали, что толщина ее везде различается. Поэтому различают два типа земной коры: континентальнаяи океаническая.

Толщина земной коры континентального типа составляет около 70 км в горных районах и до 40 км на равнине. Строение континентальной земной коры представлено тремя пластами. Сверху лежит пласт осадочных пород. Две нижних части представлены магматическими и метаморфическими породами. Их еще часто именуют «гранитным» и «базальтовым» слоями.

Какая земная кора лежит в основании океанов? Эту земную кору именуют океанической и она маломощная – около 7 км. Строение океанической земной коры представлено двумя слоями. Поверх залегает тонкий слой рыхлых морских осадков – осадочный. Далеев океанической земной коре находится базальтовый слой. Основным отличием земной коры океанического типа считается нехватка гранитного пласта.

Существенной внутренней частью считается мантия, скрепленная с земной корой и образующие литосферу Земли. Строение литосферы представлено на рисунке.

Литосфера расположена поверх мантии и возникает ощущение, что колышется на ней. Соответственно передвигаться,способна в любых направлениях. Особенностью строения литосферы является ее неоднородность. В нее входят крупные блоки, получившие название литосферные плиты. Познакомимся с ними по карте литосферных плит.

На планете различают 7 значительных литосферных плит, взаимодействующих между собой. Движение литосферных плит осуществляется поверх мантии. Поэтому на одних областях происходит их раздвижение, а в других — столкновение литосферных плит. Вследствие этого формируется рельеф Земли.

Рельеф и его основные формы

Внимательно присмотревшись к земной поверхности можно увидеть, что она неодинаковая. Одни участки ровные, другие возвышенные. Можно наблюдать чередование таких участков. Современным рельефом Земли считаются все неровности поверхности.

Любая неровность поверхности Земли получила название форма рельефа. Основными формами рельефа считаются материки и океанические впадины, горы и равнины. Различают выпуклые формы рельефа поверхности Земли, к которым относят горы, хребты, возвышенности, холмы. Примерами вогнутых форм могут считаться низменности, межгорные котловины, овраги и т.д.

Рельеф сформировался вследствие действия различных факторов. Процессы, формирующие рельеф Земли могут быть внутренними и внешними. Такие формы рельефа как горы и равнины, возникают в результате действия внутренних сил. Небольшие части рельефа Земли возникают благодаря внешним силам, примерами которых считаются речные долины, холмы, овраги.

Познакомимся с одними из форм рельефа – равнинами. Считается, что это значительные области поверхности с малыми колебаниями высот и незначительными уклонами. По абсолютной высоте равнины разные, познакомимся подробнее на рисунке.

К низменным равнинам относят Амазонскую, Прикаспийскую, Западно-Сибирскую и другие. Возвышенностями рельефа считаются Среднерусская равнина, Валдайская, Приволжская. Из плоскогорий значительными по размерам считаются Среднесибирское, Аравийское и Декан. Интересен рельеф обширной Восточно-Европейской равнины – здесь чередуются возвышенные и низменные участки.

Рельеф равнин может различаться по внешнему облику. Так встречаются плоские, волнистые, холмистые, ступенчатые равнины. Различный облик равнин зависит от происхождения и строения.

Другой значительной частью рельефа считаются горы. К ним относят приподнятые высоко над окружающей местностью области поверхности Земли. Одиночные горы практически не встречаются, в основном они представляют собой горные страны. Познакомимся с их строением.

Все составляющие частив горах считаются формами рельефа.

Горы могут быть разные по высоте. Тогда обратим внимание, что горам с неодинаковой высотой свойственен различный внешний вид.

Горы формируются при влиянии внутренних сил, но как только они поднимаются, сразу начинаются процессы их разрушения. Под воздействием внешних процессов склоны становятся более сглаженными, вершины округлыми. В результате таких процессов формировался рельеф Уральских гор.

Изображение рельефа на планах и картах

Составить характеристику рельефа Земли можно с использованием карты. С целью обозначения на картах рельефа существуют отметки высот и глубин. Данные отметки характеризуют высоту или глубину местности относительно уровня Мирового океана, который считают за 0 м. Данная высота считается абсолютной. Также существует относительная высота, при которой одна точки местности превышает другую, например, вершины гор над подножием.

Часто на карте есть точки, рядом с которыми стоят числа – это будут отметки высот.

Например, абсолютная высота горы Эльбрус составляет 5642 м. Данное число будет говорить о том, что Эльбрус располагается выше уровня моря на 5642 м.

Для изображения поверхности на карте применяют горизонтали (они представляют собой линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой). На топографической карте у горизонталей есть небольшие линии – бергштрихи. На карте их проставляют перпендикулярно горизонталям. Бергштрихи показывают направление понижения склона.

На физических картах рельеф показывается с помощью послойной окраски. Она подчеркивает переход высот с помощью разных оттенков цвета. Например, высота от 0м до 200м на суше изображается зеленым цветом. При высоте свыше 200м используют разные оттенки коричневого. На карте наибольшая абсолютная высота окрашивается в темные оттенки коричневого. Глубины океанов окрашиваются в разные оттенки синего по абсолютным отметкам. Поэтому на картах высоту рельефа местности можно определить по шкале, которая расположена внизу.

Таким образом, по физической карте мира можно составить описание рельефа какой-либо территории. Для этого существует определенный план характеристики рельефа.

Можно давать характеристику не только рельефу в целом, но и отдельным его формам, изображенным на карте. Приведем план описания отдельных форм рельефа.

Таким образом, используя карты, мы можем по плану составить комплексную характеристику рельефа местности.

Рельеф дна океанов

Поверхность Земли люди изучали с давних времен, а вот проникнуть в глубины океана не представлялось возможным. Поэтому до второй половины 20 века рельеф дна Мирового океана не был изучен. С постройкой специальных судов и аппаратуры люди стали пополнять свои знания о Мировом океане и рельефе его дна. В результате исследований ученые пришли к выводу, что рельеф суши и дна океана во многом похожи.

В рельефе дна океана можно выделить три основные формы: срединно-океанические хребты, ложе и переходные зоны.

- Срединно-океанические хребты считаются горными цепями, находящимися в толще воды, и располагаются посередине океана. Отсюда и название. Образуются срединно-океанические хребты в зоне раздвигания литосферных плит. В данном месте по разломам происходит излияние лавы, при ее застывании создаются срединно-океанические хребты океанов.

- Ложе океана очень большое, занимает значительную часть Мирового океана. Как и на суше здесь выделяются глубоководные равнины. Сверху они покрыты слоем ила, однако, он очень тонкий. На ложе океана находятся подводные хребты, между которыми расположены равнины. Представляют они собой потухшие либо действующие вулканы, которые тянутся на многие километры. Бывает, что вершина вулкана возвышается над водой и представляет собой остров. Такие формы рельефа характерны для ложа Тихого океана.

- Между сушей и океаном имеются переходные зоны. Познакомимся на картинке.

Континентальным шельфом считается затопленная область суши примерно 200 м. Материковый склон представляет собой высокую ступень между отмелью и ложем. Глубина обрыва материкового склона составляет более 2900 м. Тихий океан не имеет такой переходной зоны.

Глубоководные желоба океана внешне похожи на длинные узкие впадины. Формируются в области разломов, возникающих при соударении литосферных плит.

Таким образом, можно сделать вывод, что рельеф суши и дна Мирового океана очень разнообразны и характеризуются общими чертами строения.

Источник