Неравенство доходов в рыночной экономике и его измерение. Метод Лоренца.

Неравенство доходов– это разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. Как правило, к существенному неравенству в распределении доходов между различными собственниками факторов производства и другими слоями населения приводит механизм рыночного ценообразования на данные факторы производства, так как в рыночной экономике далеко не все личности и домохозяйства могут высокоэффективно экономически реализовать собственность на человеческий капитал и другие факторы производства. Рыночная система – это «бесстрастный механизм». Рыночная система не имеет «совести», не приспосабливается к моральным нормам, определяющим «приемлемое» или «справедливое» распределение доходов. Действительно, исключительно индивидуалистический характер капиталистической экономики вполне допускает высокую степень неравенства доходов, поскольку индивид получает вознаграждение за свой личный вклад в общественное производство. Но есть и более специфические факторы, обуславливающие значительное неравенство в доходах населения.

Степень неравенства можно измерить различными способами:

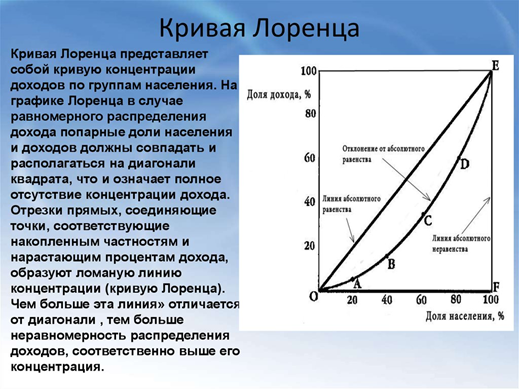

1. Кривая Лоренца— это график показывающий, какую долю суммированных за год доходов страны получили различные группы населения, начиная с беднейших и заканчивая самыми богатыми. Графически распределение доходов изображается следующим образом. По горизонтали процентными долями откладываются группы населения, а по вертикали — суммированные доходы, получаемые ими, также в процентах. Чем сильнее изогнута кривая Лоренца, тем менее равномерно распределены доходы.

2. Индекс (коэффициент) Джини — представляет собой величину отклонения фактического распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. Он определяется отношением площади фигуры, образованной кривой Лоренца и линией абсолютного равенства, к площади всего треугольника ОЕF. Величина коэффициента может варьировать от нуля до единицы или от нуля до 100%. При этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Например, для СССР в 1990 году индекс Джини составил 23,3 %, а для России в 2006 году — 39,4 %.

В СССР в 1990 году (накануне распада Союза) было уравнительное распределение доходов, индекс Джини 23,3%, что нельзя считать достоинством, т.к. снижены стимулы к труду. Переход к рыночной экономике неизбежно ведет к расслоению населения, появлению бедных и богатых. 1994 год стал годом наибольшего неравенства (индекс 40,9%), затем происходит некоторое снижение неравенства до 37,5%, но августовский кризис 1998 года вновь дал толчок к росту неравенства. Значительное неравенство в доходах отрицательно влияет на качество жизни людей, обусловливает относительно большую долю бедняков в составе населения, угрожает политической стабильности в стране. Нормальному экономическому развитию страны соответствует значение индекса в диапазоне от 28 до 32 %.

3. Децильный коэффициент – всё население разбивается на 10 групп по 10% и сравниваются доходы 10%-ые доходы с 10%-ми доходами низшей группы.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЦИЛЬНЫЙ — соотношение, отражающее дифференциацию доходов; отношение средних доходов 10% наиболее высокодоходных и средних доходов 10% наименее обеспеченных граждан; значение этого коэффициента в разных странах изменяется в пределах от 5 до 15.

Источник

Измерение неравенства распределения доходов. Причины и факторы неравенства

Теперь, вспомнив категории личного и располагаемого дохода, можно обратиться к конкретным проблемам неравенства в распределении доходов: какова пропасть между богатыми и бедными? И можно ли вообще измерить неравенство в распределении доходов?

Одним из наиболее известных способов измерения этого неравенства является построение кривой Лоренца. Речь идет при этом о персональном, а не функциональном распределении доходов.

Если мы разделим все население страны на 5 частей (квинтилей), т. е. по 20%, и совокупные доходы общества также по 20%, то можем увидеть, что линия, исходящая из начала осей координат (биссектриса) дает нам представление о равном распределении доходов (рис.4).

Кривая Лоренца основана на расчете кумулятивных долей (накопленных долей), и соответственно, построении кумулятивной кривой. На оси абсцисс мы откладываем первые 20% населения; затем, добавив вторую группу, получаем 40% населения, затем 60% и т. д. На оси ординат мы откладываем кумулятивные значения доходов: первые 20%, затем 40%, далее 60% и т. д. Если бы 20% населения получали бы 20% совокупных личных доходов, 40% населения — 40% доходов, и т. д., то мы построили бы как раз биссектрису, называемую линией абсолютного равенства. Но в реальности распределение не бывает абсолютно равным. Например, первые 20% населения получают 5% доходов, 40% населения — 15% доходов, 60% населения — 35% доходов, 80% населения — 60% доходов, и, наконец, 100% населения — 100%» всех доходов общества. В соответствии с этими значениями мы и строим кривую Лоренца, которая отклоняется от линии абсолютного равенства. Кривая Лоренца (на нашем графике кривая OABCDE) будет более вогнутой по отношению к биссектрисе, если распределение доходов отличается большей неравномерностью. На рис.4 мы можем увидеть и линию абсолютного неравенства, идущую под прямым углом (OFE).Сплошная линия кривой Лоренца показывает распределение личных доходов (до вычета налогов и без трансфертов). Но после уплаты налогов и получения трансфертов мы можем построить новую кривую Лоренца (пунктирная линия), т. е. кривую для располагаемого дохода. Она менее вогнутая, так как в результате перераспределительных процессов уменьшилось первоначальное неравенство в уровне доходов. Очевидно, чем больше отклоняется кривая Лоренца от биссектрисы, тем сильнее неравенство в распределении доходов, и чем активнее социальная политика государства по выравниванию доходов, тем менее вогнута данная кривая. В зависимости от конкретных социальных программ и систем налогообложения в той или иной стране будет зависеть отличие кривых Лоренца, построенной для личных и для располагаемых доходов. На рис. 5 приведены различные кривые Лоренца для России на 1997 г., отражающие распределение доходов от собственности, предпринимательских доходов, доходов от труда (заработная плата) и т. д.

Еще одним показателем, используемым в экономической науке для определения степени дифференциации доходов, является коэффициент Джини (G), или индекс концентрации доходов.Этот коэффициент тесно связан с кривой Лоренца. На рис. 1.4 мы можем его рассчитать как отношение площади фигуры, находящейся между линией абсолютного равенства и кривой Лоренца (обозначим ее буквой Т), к площади треугольника OFE, образуемого между линиями абсолютного равенства и абсолютного неравенства:

где величина G изменяется от нуля до единицы, т. е.

Но почему существует неравенство в доходах? Различные экономисты называют множество причин и факторов, но одними из самых важнейших являются:

Во-первых, от рождения люди наделены различными способностями, как умственными, так и физическими. При прочих равных условиях (эту предпосылку нужно всегда иметь в виду), человек, наделенный исключительной физической силой, имеет больше шансов стать знаменитым и высокооплачиваемым спортсменом.

Во-вторых, различия во владении собственностью, особенно доставшейся по наследству. Люди не могут выбирать, в какой семье им родиться — потомственных миллионеров или простых рабочих. Следовательно, одна из разновидностей потока доходов, т. е. доход от собственности, будет существенно различаться у названных субъектов.

В-третьих, различия в образовательном уровне. Сама эта причина во многом зависит от первых двух названных. Ребенок, родившийся в богатой семье, имеет больше шансов получить превосходное образование и, соответственно, профессию, приносящую высокий доход, нежели дитя в бедной многодетной семье.

В-четвертых, даже при равенстве возможностей и одинаковых стартовых уровнях образования больший доход будут получать лица, которых иногда называют «трудоголиками». Эти люди готовы брать работу на дом, задерживаться по долгу службы на рабочем месте для разрешения той или иной профессиональной проблемы, игнорировать свое неважное самочувствие, лишь бы добиться высоких результатов в своей работе.

В-пятых, есть такая группа причин, которая связана просто с везением, случаем, неожиданным выигрышем и т. п. В условиях неопределенности, характерной для рыночной экономики, эта группа причин может объяснить многие случаи неравенства в распределении доходов.

Таким образом, по крайней мере, в силу названных причин равенство экономических возможностей соблюдается далеко не всегда. Бедные и богатые по-прежнему существуют даже в самых благополучных высокоразвитых странах.[19,9]

Источник

Измерение неравенства в распределении доходов

В западной экономической литературе выдвигают следующие причины неравенства доходов.

1. Люди имеют неодинаковые умственные, физические и эстетические способности.

2. Люди имеют различный уровень образования.

3. Люди неодинаково наделены собственностью. Кроме названных выше имеются и другие факторы, обеспечивающие неравенство в распределении доходов.

Различают два видадоходов: номинальные и реальные.

Номинальный доход – это денежная форма доли национального дохода, поступающая в личное потребление индивида.

Реальный доход характеризует количество материальных благ и услуг, которое индивид может приобрести на свои денежные доходы, т. е. реальный доход выражается в средствах существования, которые можно купить на денежный доход. Его величина зависит от ряда факторов: от размера денежных доходов, объема бесплатных и льготных услуг и от уровня цен на предметы потребления и тарифов на услуги, размера взимаемых налогов и др.

Выделяют функциональное и персональное распределение доходов. Под функциональным распределением доходапонимается присвоение дохода за обладание каким-либо фактором производства: трудом, капиталом, землей. В результате формируются первичные доходы в виде заработной платы, прибыли и процентного дохода, ренты.

Персональное распределение доходов– это распределение доходов между семьями, которые располагаются в зависимости от размера получаемого дохода.

К числу наиболее распространенных индикаторов дифференциации доходов населения относят коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) и кривую Лоренца, характеризующие степень удаления от состояния равенства в распределении доходов. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1 или от 0 до 100 %. При этом, чем выше значение индикатора, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Степень неравенства в распределении доходов в западной экономической литературе измеряется по методологии Парето-Лоренца-Джини. Согласно закону Парето, 80 % ВВП присваивают 20 % населения, а остальные 20 % ВВП распределяются среди 80 % населения. Поэтому закон Парето называют законом 80/20.

Американские исследователи Д. Майдлер и Э. Голдсмит в книге «Дело против глобальной экономики» раскрывают неравенство распределения доходов на различных уровнях: на микроуровне(заработная плата менеджера США в 419 раз больше в сравнении с заработной платой среднего заводского рабочего); на макроуровне(богатейшие 2,7 млн. американцев располагают таким же доходом, как и 100 млн. бедных граждан США); между различными странами(среднедушевой доход в Швейцарии примерно в 400 раз больше аналогичного индикатора в Мозамбике). Распределение доходов в обществе можно проиллюстрировать на кривой Лоренца(рис. 1).

|

|

0 20 40 60 80 100 Процент семей

Рис. 1. Кривая Лоренца

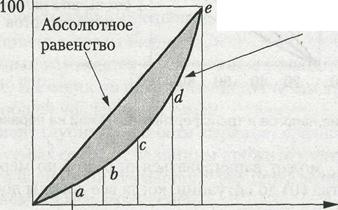

На рис. 1 «доля семей» расположена на оси абсцисс, а «доля доходов» — на оси ординат. Теоретическая возможность абсолютно равного распределения доходов представлена биссектрисой, где 20 % семей получают 20 % доходов, 40 % семей – 40 % доходов и т.д. Фактическое распределение доходов обозначено точками а, b, с, d, е. Заштрихованная часть между линией абсолютного равенства и кривой Лоренца указывает на степень неравенства доходов: чем больше эта часть, тем больше и степень неравенства доходов.

После вычета налогов и с учетом выплат трансфертных платежей личный доход распределяется более равномерно (рис. 2).

|

|

Рис. 2. Влияние налогов и трансфертных платежей на неравенство доходов

Уровень неравенства в распределении доходов рассчитывается посредством коэффициента Джини(КДж). Коэффициент Джини представляет собой величину отклонения фактического распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. Оно определяется отношением площади фигуры, образованной кривой Лоренца и линией абсолютного равенства, к площади всего треугольника:

Величина КДж может варьироваться от 0 до 1 по мере перехода от полного равенства (0) до ситуации, когда все доходы достаются одному человеку (1).

Для определения КДж используется следующее уравнение:

где, N – количество лиц, получающих доходы, равные или превышающие определенный уровень х;

р – кривая неравномерного распределения доходов;

δ – показатель концентрации доходов, являющийся «производной от кривой неравномерного распределения дохода;

х – уровень дохода;

Ах – сумма доходов, превышающих х.

В США в 1984 г. КДж составлял 0,359, в 1987 г. – 0,365, что показывает нарастание неравенства в распределении доходов. В России КДж выше в сравнении с этим коэффициентом в США. Причем степень неравенства в распределении доходов растет достаточно высокими темпами. Так, если в 1991 г. он составлял 0,256, то в 1995 – 0,372.

Источник