Способ измерения фокусного расстояния линзы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Методы измерения фокусного расстояния

Objective lenses. Methods of measuring the focal length

Дата введения 1984-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1982 г. N 1590 срок введения установлен с 01.01.84

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1988 г.

Настоящий стандарт распространяется на объективы различного назначения и устанавливает три метода измерения фокусного расстояния в зависимости от требуемой точности измерения в видимой области спектра.

Стандарт не распространяется на микрообъективы.

1. МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ

1.1. Метод увеличения — основан на измерении линейного увеличения оптической системы, состоящей из объектива коллиматора и испытуемого объектива. Погрешность измерения — не более 0,5%.

1.2.1. Измерение следует проводить на установке по схеме, приведенной на черт.1.

1 — источник света; 2 — конденсор; 3 — молочное (опаловое) стекло; 4 — светофильтр; 5 — штриховая шкала; 6 — объектив коллиматора; 7 — испытуемый объектив; 8 — микроскоп с окуляр-микрометром или микрометрическим поперечным перемещением

1.2.2. Фокусное расстояние объектива коллиматора должно быть не менее чем в 3 раза больше фокусного расстояния испытуемого объектива , погрешность измерения фокусного расстояния объектива коллиматора не должна быть более 0,1%.

1.2.3. Числовая апертура объектива микроскопа должна быть 0,5 расчетного относительного отверстия испытуемого объектива.

Увеличение микроскопа должно быть не менее 100 .

1.2.4. Штриховая шкала должна быть аттестована с погрешностью не более 0,002 мм.

Размеры штриховой шкалы должны быть такими, чтобы ее изображение, видимое в плоскости шкалы окуляра микроскопа, было не менее 5 мм.

1.2.5. Погрешность положения штриховой шкалы коллиматора, соответствующего фокусировке его на бесконечность для заданной длины волны, не должна превышать 0,1% фокусного расстояния.

1.2.6. Относительная погрешность определения цены деления шкалы барабана окуляр-микрометра для предметной плоскости микроскопа не должна быть более 0,2%.

1.2.7. Относительная погрешность определения размера изображения штриховой шкалы по шкале механизма микрометрического перемещения микроскопа не должна быть более 0,2%.

1.2.8. Допуск перпендикулярности опорного торца объективодержателя к оптической оси объектива коллиматора не должен превышать ±5′.

1.2.9. Допуск параллельности направляющей поперечного перемещения микроскопа плоскости опорного торца объективодержателя не должен превышать ±10′.

1.3. Подготовка к измерению

1.3.1. Испытуемый объектив устанавливают в объективодержатель.

1.3.2. Штриховую шкалу устанавливают в задней фокальной плоскости объектива коллиматора и равномерно освещают источником света.

1.3.3. Для выделения расчетной длины волны испытуемого объектива между осветителем и штриховой шкалой устанавливают светофильтр. Тип светофильтра должен быть указан в технических условиях на испытуемый объектив.

Примечание. Измерение фокусного расстояния объектива коллиматора, установку штриховой шкалы в задней фокальной плоскости объектива коллиматора проводят с одним и тем же светофильтром.

1.4. Проведение измерений

1.4.1. Микроскоп фокусируют на резкое изображение штриховой шкалы. Окуляр-микрометром или поперечным перемещением микроскопа последовательно совмещают перекрестья микроскопа с изображениями штрихов шкалы и .

1.4.2. По шкале барабана окуляр-микрометра микроскопа снимают отсчет при наведении на изображение штриха и отсчет — при наведении на изображение штриха . Наведение на изображение штрихов и и снятие отсчетов повторяют не менее трех фаз.

1.4.3. По шкале поперечного перемещения микроскопа снимают отсчет при наведении перекрестья микроскопа на изображение штриха и отсчет — при наведении на изображение штриха .

Наведение на изображение штрихов и и снятие отсчетов повторяют не менее трех раз.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Фокусное расстояние испытуемого объектива при использовании окуляр-микрометра микроскопа определяют по формуле

где — фокусное расстояние объектива коллиматора, мм;

— расстояние на штриховой шкале между штрихами и (размер объекта), мм;

— расстояние между изображениями штрихов и (размер изображения объекта), мм;

— цена деления шкалы барабана окуляр-микрометра, определяемая в предметной плоскости микроскопа с помощью объект-микрометра, мм;

и — отсчеты по шкале барабана окуляр-микрометра;

— постоянный коэффициент для штриховой шкалы данного коллиматора и используемого микрообъектива, заранее определенный по форм

уле:

1.5.2. Фокусное расстояние испытуемого объектива при использовании поперечного микрометрического перемещения микроскопа определяют по формуле

где и — отсчеты по шкале поперечного перемещения микроскопа;

— постоянный коэффициент для данной штриховой шкалы и коллиматора, заранее определенный по формуле:

2. МЕТОД ФАБРИ-ЮДИНА

2.1. Метод Фабри-Юдина — основан на внефокальном наблюдении двух следов узких световых пучков, прошедших через контролируемую систему и зрительную трубу, и измерении расстояния между ними. Метод позволяет измерить фокусное расстояние в пределах 100-2000 мм. Погрешность измерения — не более 0,4%.

2.2.1. Измерение следует проводить на установке по схеме, приведенной на черт.2.

1 — источник света; 2 — конденсор; 3 — щель коллиматора; 4 — объектив коллиматора; 5 — диафрагма с набором пар щелей; 6 — испытуемый объектив; 7 — объектив зрительной трубы; 8 — окуляр-микрометр

2.2.2. Фокусное расстояние объектива коллиматора — 550-900 мм, относительное отверстие — 1:10.

2.2.3. Раздвижную щель располагают в фокальной плоскости объектива коллиматора.

2.2.4. Диафрагму устанавливают параллельно щели коллиматора.

2.2.5. Установка должна иметь набор диафрагм с парами параллельных щелей. Относительная погрешность измерения расстояния между щелями не должна быть более 0,2%. Размеры щелей в зависимости от диапазона измерения фокусных расстояний приведены в рекомендуемом приложении.

2.2.6. Погрешность определения фокусного расстояния объектива зрительной трубы не должна быть более 0,1%.

2.3. Подготовка к измерению

2.3.1. Осветитель устанавливают так, чтобы щель коллиматора находилась в центре светового пучка.

2.3.2. Установку коллиматора проверяют на бесконечность.

2.3.3. Разворотом зрительной трубы в горизонтальной плоскости и наклоном коллиматора в вертикальной плоскости устанавливают изображение щели коллиматора в центре поля зрения, при этом диафрагма со щелями выведена из поля зрения.

2.3.4. Окуляр зрительной трубы устанавливают на резкое изображение нитей винтового микрометра.

2.3.5. Испытуемый объектив устанавливают в объективодержатель.

2.3.6. В зависимости от размера измеряемого фокусного расстояния выбирают и устанавливают одну из рекомендуемых пар щелей диаграммы. При смене пар щелей добиваются получения самого большого расстояния между центрами пучков лучей в фокальной плоскости объектива зрительной трубы (см. рекомендуемое приложение).

2.3.7. Изображение щели коллиматора устанавливают параллельно вертикальной нити микрометра.

2.4. Проведение измерений

2.4.1. Для определения расстояния между следами изображений пары щелей вертикальную нить окуляр-микрометра наводят на середину правого и левого следов изображения щели и каждый раз выполняют отсчет по шкалам окуляр-микрометра ( , ).

2.4.2. Наведение на середину каждого следа изображения щели повторяют не менее пяти раз. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение.

2.4.3. Для повышения точности измерение расстояния между следами изображений пары щелей повторяют, но с другой парой щелей

Источник

Определение фокусных расстояний линз.

Лабораторная работа №5

Определение фокусных

Расстояний линз.

Определение фокусных расстояний линз.

Цель работы: экспериментальное определение фокусных расстояний тонких линз.

Принадлежности: оптическая скамья, двояковогнутая и двояковыпуклая линзы, экран, светящийся предмет, линейка.

Оптическая система называется идеальной, если в ней сохраняется гомоцентричность пучка и изображение получается строго геометрически подобно предмету. Гомоцентрически пучок, имеющий центр, т.е. все лучи или их продолжения выходят из одной точки или сходятся в одной точке. Идеальная оптическая система обладает осью симметрии, которая называется главной оптической осью. Лучи параллельные главной оптической оси, проходят через идеальную оптическую систему, пересекаются в одной точке, называется фокусом оптической системы. Всякая оптическая система имеет два фокуса. В тонкой линзе за фокусное расстояние можно принять расстояние от фокуса до линзы, по главной оптической оси. Лучи, проходящие через фокусы линзы, и оптический центр, удобно использовать для построения изображения в линзах.

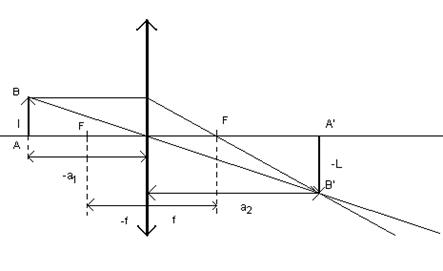

Экспериментальное определение фокусных расстояний линзы основано на измерении расстояний от предмета до линзы, от изображения до линзы, комбинации этих расстояний согласно формуле линзы:

где а1 – расстояние от предмета до линзы,

а2 – расстояние от линзы до изображения,

f – фокусное расстояние.

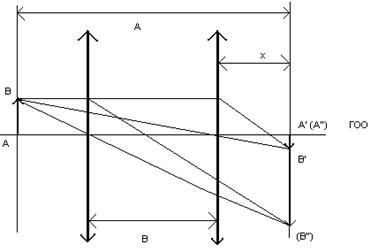

В формуле (1) все расстояния являются алгебраическими величинами. При расчете по формуле (1) необходимо пользоваться следующими правилами знаков: 1) расстояния отсчитываются от оптического центра линзы Р (рис.1), 2)отрезки которые откладываются против хода луча, записываются со знаком »+», 3) численные значения фокусного расстояния подставляют со знаком »+», если линза имеет положительную оптическую силу, для линзы с отрицательной оптической силой- подставляется »-».

Отношение линейных размеров изображения (L) и предмета (1) называется увеличением линзы:

Для собирающей линзы имеем:

Здесь а и в арифметические величины. В нашем эксперименте l=1,5см (сторона предмета).

Опыт 1.Определение фокусного расстояния двояковыпуклой линзы по расстоянию от предмета до линзы и от линзы до изображения.

Из формулы (2) имеем:

Ввиду неточности визуальной оценки резкости изображения, измерения нужно проводить не менее трех раз. Часть измерений нужно провести при увеличенном, а часть при уменьшенном изображении.

Опыт 2.Определение фокусного расстояния по величине предмета, по величине его изображения L и расстояния от линзы до изображения.

Комбинируя формулу (2) получим:

Эта формула является рабочей формулой для этого эксперимента. Все три измерения в данном опыте нужно проводить при увеличенном изображении.

Опыт 3.Определение фокусного расстояния положительной линзы по способу Бресселя.

Если расстояние от предмета до изображения, которое обозначим через А, более 4f, то всегда найдется два таких положения линзы, при которых на экране получится отчетливое изображение предмета: в одном случае уменьшенное, а в другом – увеличенное (рис.2).

Воспользовавшись уравнением (2), можно записать для первого и второго положения линзы:

Приравнивая правые части этих уравнений, найдем:

Чтобы получить выражение для фокусного расстояния, рассмотрим одно из положений линзы, например:

а расстояние от линзы до изображения:

Подставляя эти величины в формулу (1), найдем:

|

Для проведения эксперимента предмет и экран установить на расстоянии А > 4f. Грубое значение будет из предыдущих опытов. Передвигая линзу между предметом и экраном, находят положения линзы, при которых получается увеличенное и уменьшенное изображения предмета. По шкале на оптической скамье проводят необходимые измерения. По среднему значению В, используя формулу (3), вычисляют фокусное расстояние. Измерения проводят для трех различных А.

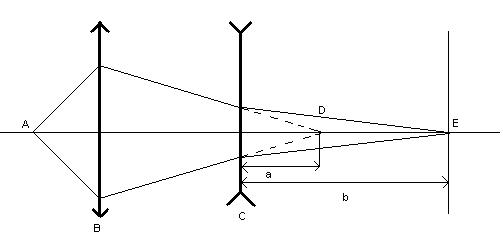

Опыт 4.Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.

Изображение реального объекта в рассеивающей линзе является мнимым и поэтому не может быть получено на экране непосредственно. Для определения фокусного расстояния рассеивающей линзы удобно воспользоваться мнимым источником, создаваемым собирающей линзой. Такое расположение линз показано на рис.3.

где а – расстояние между точками Д и С, b— расстояние СЕ.

Источник