МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Известны следующие основные методы измерения давления:

- весовой,

- пружинный,

- силовой,

- частотный,

- пьезорезисторный,

- термокондуктивный,

- ионизационный

- электрокинетический.

Рассмотрим особенности этих методов.

1. Весовой метод [9]

Весовой метод основан на уравновешивании сил давления весом столба жидкости или эталонного груза. Построенные по этому методу поршневые манометры практически неприменимы на летательных аппаратах из-за больших погрешностей при наклонах и ускорениях.

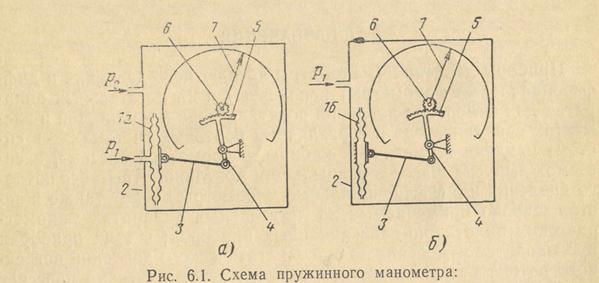

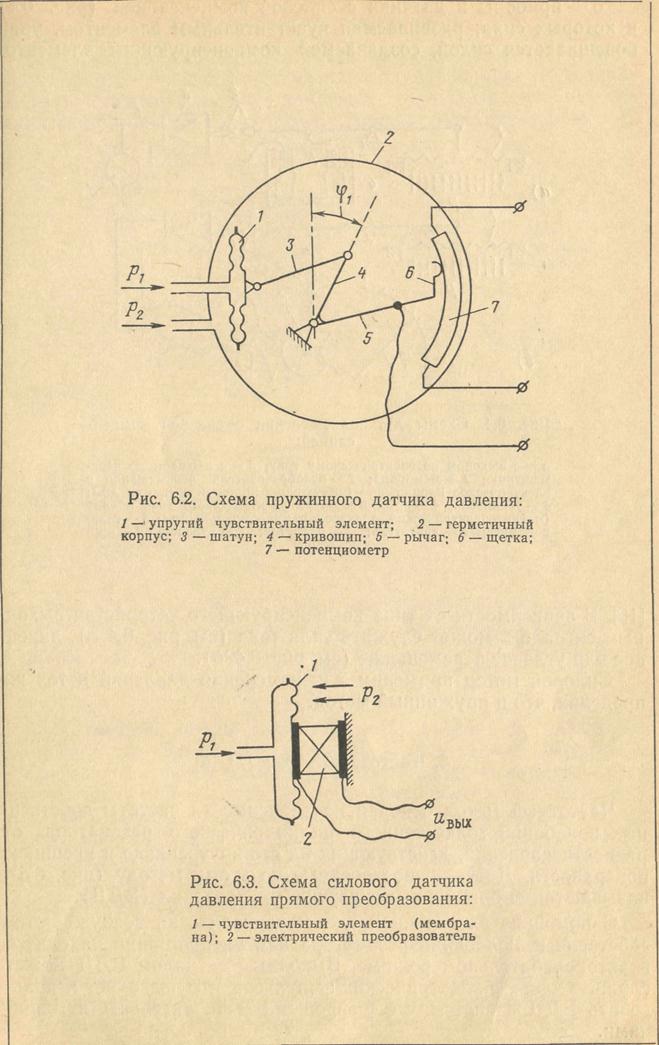

2. Пружинный метод [1], [9]

Пружинный метод основан на зависимости деформации упругого чувствительного элемента от приложенного давления. В манометрах деформация передается на отсчетное устройстве (рис. 6.1), а в датчиках преобразуется в электрическую величину, которая и служит выходным сигналом (рис. 6.2). Область давлений, измеряемых пружинными манометрами и датчиками, лежит в пределах от нескольких мм вод. ст до сотен атмосфер.

3. Силовой метод [9]

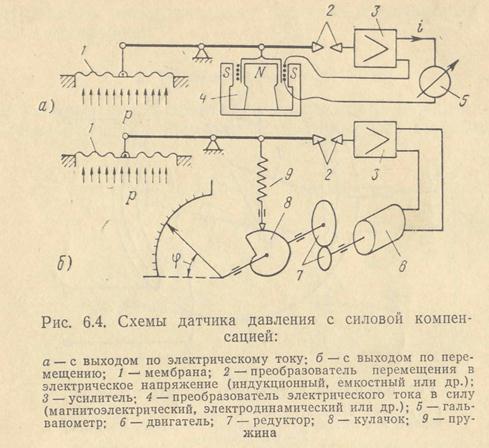

Силовой метод основан на зависимости силы или момента сил, развиваемых неупругим или упругим чувствительным элементом, от приложенного давления. По этому методу строятся две разновидности приборов и датчиков давления:

а — силовые датчики прямого преобразования (рис. 6.3), в которых развиваемая чувствительным элементом сила преобразуется с помощью электрического преобразователя в электрическую величину; в качестве электрических преобразователей могут быть использованы угольные, полупроводниковые, пьезоэлектрические, магнитоупругие элементы [4], [7], [9], [12];

б — приборы и датчики с силовой компенсацией (рис. 6.4), в которых сила, развиваемая чувствительным элементом, уравновешивается силой, создаваемой компенсирующим элементом[16].

В зависимости от типа компенсирующего устройства выходным сигналом может служить сила тока (см. рис. 6.4, а), линейное или угловое перемещение (см. рис. 6.4, б).

Силовой метод применим для измерения давлений в тех же пределах, что и пружинный метод.

4. Частотный метод [2], [5]

Частотный метод основан на зависимости частоты собственных колебаний тонкостенного цилиндрического резонатора от разности давлений, действующих на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Датчики, построенные по этому методу (рис. 6.5), называются вибрационными датчиками давления (ВДД).

С помощью электронной схемы периодически возбуждаются собственные колебания резонатора или он постоянно находится в автоколебательном режиме. Выходным сигналом ВДД может служить частота электрических импульсов, что позволяет использовать ВДД в системах с цифровыми вычислительными машинами.

5. Пьезорезисторный метод [9]

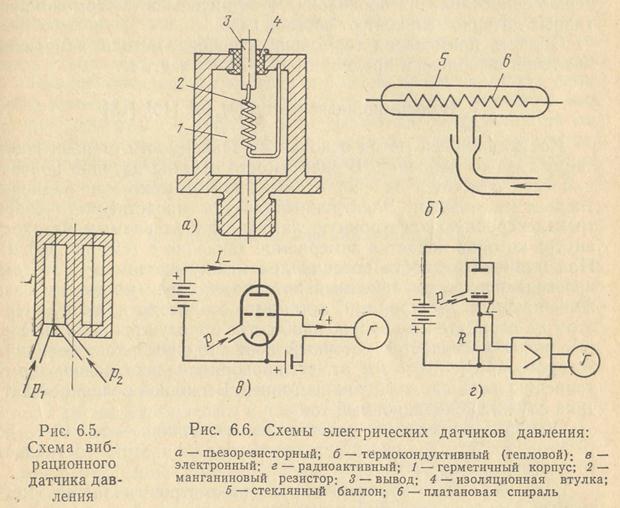

Пьезорезисторный метод основан на зависимости электрического сопротивления проводника или полупроводника от величины воздействующего на него давления. На рис. 6.6, а изображена схема пьезорезисторного датчика давления, чувствительным элементом которого является манганиновая проволока диаметром 0,03—0,05 мм.

При подаче давления в 1000 кГ/см 2 сопротивление изменяется всего на 0,2%. Поэтому резисторные датчики с чувствительным проволочным элементом применимы для измерения очень высоких давлений (десятки тысяч атмосфер). Чувствительные полупроводниковые элементы (ферриты, керамические пьезоэлектрики и др.) обладают более высокой чувствительностью, чем проволочные, но их характеристики нестабильны и существенно зависят от температуры [4], [12].

6. Термокондуктивный метод [6], [10]

Термокондуктивный метод основан на зависимости теплопроводности газа от его абсолютного давления (при малых абсолютных давлениях). При протекании по проволоке (см. рис. 6.6,6) электрического тока, сила которого поддерживается постоянной, температура нагрева проволоки будет зависеть от теплопроводности окружающего газа, которая линейно изменяется в зависимости от давления в области малых давлений. Температуру проволоки можно измерять с помощью приваренной к ней термопары, если же применить материал с большим температурным коэффициентом, то о температуре нагрева можно судить по изменению сопротивления проволоки. Чувствительность термокондуктивных датчиков зависит от состава газа.

Область применения термокондуктивного метода измерения давления ограничена пределами 10ч-10

7. Ионизационный метод [3], [6], [10], [15]

Ионизационный метод основан на зависимости степени ионизации газа от давления. В зависимости от типа датчика ионизация газа создается за счет электронной эмиссии или радиоактивным излучением. Электронный датчик представляет собой трехэлектродную электронную лампу с накаливаемым катодом, внутрь которой подается измеряемое давление р (см. рис. 6.6, в). При наличии разности потенциалов между анодом и катодом, превышающей ионизационный потенциал газа, молекулы газа ионизируются электронами, летящими от катода к аноду. При этом на отрицательно заряженной сетке образуются положительные ионы и создается сеточный ионизационный ток, величина которого при р=10 -3 мм рт. ст. пропорциональна абсолютному давлению, если анодный ток постоянен. Выходной величиной датчика служит ионизационный ток.

Область применения электронного датчика — от 10 -3 до 10 -3 мм рт, ст., величина сеточного тока при этом составляет 10 -4

Разновидностью ионизационных манометров является магнитный электроразрядный манометр, отличающийся от рассмотренного выше отсутствием накала катода. Молекулы газа, давление которого измеряется, ионизируются свободными электронами, которые движутся с большой скоростью от катода к аноду, под влиянием высокого анодного напряжения от сотен до нескольких тысяч вольт. Для увеличения длины свободного пробега электронов (с целью повышения вероятности их столкновения с молекулами газа) между катодом и анодом создается магнитное поле, искривляющее траекторию движения электронов, которые движутся при этом по спирали. Сила тока газового разряда имеет сравнительно большую величину — сотни микроампер, и может быть измерена без предварительного усиления. Пределы измерения магнитных газоразрядных манометров 10 -6

Радиоактивный датчик давления отличается от электронного тем, что ионизация молекул газа создается под воздействием

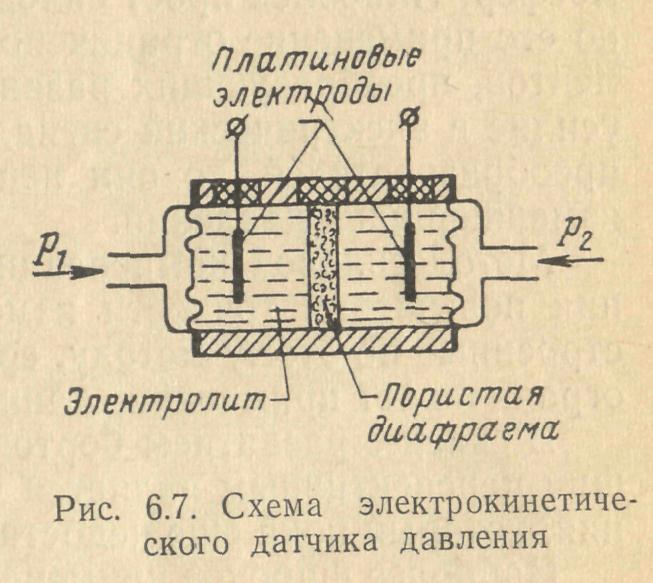

8. Электрокинетический метод [14]

Электрокинетический метод основан на возникновении электрокинетического потенциала полярной жидкости при ее перетекании через пористую диафрагму. Построенный по этому методу датчик давления (рис. 6.7), содержит диафрагму из керамики, помещенную внутрь цилиндрического объема, ограниченного двумя мембранами и заполненного полярной жидкостью (например, раствором йодистого калия с небольшой добавкой йода, отрицательные ионы которого являются носителями зарядов). При воздействии на мембраны разности давлений часть жидкости перетекает сквозь диафрагму, причем образуется разность потенциалов, снимаемая двумя платиновыми электродами, помещенными по обе стороны диафрагмы. Электрокинетические датчики применимы для измерения переменных давлений, так как при постоянном давлении перетекание жидкости через диафрагму с течением времени прекращается. Частотный диапазон измеряемого давления может быть от десятых долей до нескольких сотен герц, диапазон измеряемых давлений — от тысячных долей до десятков атмосфер. Недостатком электрокинетических датчиков, помимо невозможности измерения постоянных давлений, является большая температурная погрешность.

Оценим рассмотренные методы с точки зрения их применимости на летательных аппаратах.

Достоинством электрических методов, лежащих в основе кондуктометрических, пьезорезисторных, ионизационных (электронных, газоразрядных и радиоактивных) датчиков, является возможность преобразования давления в электрический сигнал без применения подвижных частей; однако этим датчикам присущи определенные недостатки, из-за которых они не находят широкого применения на летательных аппаратах: кондуктометрический и электронный датчики действуют лишь в области низких давлений, а пьезорезисторные — очень высоких; радиоактивные датчики обладают малой чувствительностью.

Из электрических методов измерения давления практическое применение имеет ионизационный метод; ионизационные датчики используются на космических летательных аппаратах для измерения малых давлений верхних слоев атмосферы.

Электрохимические датчики пока не находят практического применения, так как они непригодны для измерения медленно измеряющихся давлений и, кроме того, имеют большие температурные погрешности.

Электромеханические методы — силовой и пружинный — более пригодны для измерения давления на летательных аппаратах, так как позволяют строить датчики, действующие в широких пределах — от тысячных долей до сотен и даже тысяч атмосфер. Наиболее прост силовой метод прямого преобразования, но его применение ограничено из-за недостаточной точности элементов, преобразующих развиваемое чувствительным элементом усилие в электрический сигнал; что касается пьезоэлектрических преобразователей, то они непригодны для измерения медленно изменяющихся давлений.

Метод силовой компенсации более перспективен с точки зрения повышения точности измерения давления, но датчики, построенные по этому методу, сравнительно сложны, что несколько ограничивает применение данного метода.

В связи с развитием бортовых цифровых вычислительных машин перспективным является частотный метод измерения давления, который пока еще недостаточно проработан.

Наиболее широкое применение на летательных аппаратах всех классов нашел пружинный метод, обеспечивающий достаточно точное измерение давления в нужном диапазоне. Ниже рассматриваются более подробно пружинные манометры и датчики давления, а также электрические дистанционные манометры.

Источник

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ ЖИДКОСТИ

Современная наука и техника предъявляют самые разнообразные требования к приборам для измерения давления. Прежде всего это связано с широким диапазоном измеряемых величин давления, от микропаскаля (мкПа) до гигапаскаля (ГПа). Возрастают требования к точности измерений, усложняются объекты исследований, которые накладывают дополнительные условия на конструктивное оформление приборов. Так например, приборы, используемые для измерения установившихся давлений, оказываются непригодными при измерениях пульсаций давления, причем в реальных процессах встречаются частоты до мегагерц (МГц).

Условно все приборы для измерения давления можно классифицировать по следующим признакам:

а) по роду измеряемой величины;

б) по принципу действия;

в) по классу точности.

По роду измеряемой величины.

В зависимости от вида измеряемого давления (избыточного Pизб, или абсолютного Pабс) существует несколько видов приборов:

а) манометры — приборы для измерения положительного избыточного давления;

б) вакуумметры — приборы для измерения отрицательного избыточного давления;

в) мановакууметры — приборы, позволяющие измерять как положительное избыточное давление, так и отрицательное;

г) дифференциальные манометры — приборы, для измерения разности давлений в двух точках;

д) барометры — приборы для измерения абсолютного давления, равного атмосферному. Для измерения абсолютного давления больше атмосферного используют два прибора — барометр и манометр; меньше атмосферного — барометр и вакуумметр.

2.1.2. По принципу действия

Приборы для измерения давления подразделяются по принципу действия на:

а) жидкостные — основанные на гидростатическом принципе действия, то есть измеряемое давление уравновешивается давлением столба жидкости, высота которого определяется непосредственно или путем расчета.

Впервые идея измерения давления по величине столба жидкости была высказана итальянским ученым Торричелли в 1640 году, а осуществлена итальянским механиком Вивиани в 1642 году и французским ученым Паскалем в 1646 году. Жидкостные приборы не утратили своего значения до настоящего времени. Это объясняется тем, что принцип действия этих приборов очень прост. Они не сложны в изготовлении, точны и надежны;

б) механические — принцип действия которых заключается в том, что под действием давления происходит деформация некоторого упругого элемента, и величина этой деформации служит мерой измеряемого давления;

в) грузопоршневые — в которых измеряемое давление, действуя на одну сторону поршня, уравновешивается внешней силой, приложенной с противоположной стороны поршня. В качестве уравновешивающей силы используют грузы. Вес груза, деленный на площадь поршня, определяет величину измеряемого давления;

г) электрические — принцип действия основан на изменении электрических свойств некоторых материалов или изменении каких либо электрических параметров под действием давления.

д) комбинированные — принцип действия которых носит смешанный характер.

2.1.3. По классу точности

По точности показаний все выпускаемые серийно приборы делятся на классы. Классом точности прибора называется основная наибольшая допустимая приведенная погрешность.

Приведенная погрешность b (%)

Абсолютная погрешность D P (кг/см 2 )

Норма измерения PНОР = Pк — Pн

где PК — конечное давление (кг/см 2 ), то есть предел измерения данным манометром; PН — начальное давление (кг/см 2 ).

Установленные классы точности для приборов давления соответствуют следующему ряду: 0,005, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0.

Механические приборы разделяют также на технические и образцовые. Образцовые используют для целей поверки так, как они сверяются с эталонными. Технические используют непосредственно для измерения давления.

6.1. Что называется гидростатическим давлением?

6.2. В каких единицах измеряется гидростатическое давление?

6.3. Как классифицируются приборы для измерения давления по роду измеряемой величины?

6.4. Как классифицируются приборы измерения давления по принципу действия?

6.5. Как классифицируются приборы для измерения давления по классу точности?

6.7. Какое давление называется абсолютным?

6.8. Какое давление называется избыточным?

6.9. Какое давление называется полным?

6.10. С помощью каких приборов можно измерит избыточное давление?

6.11. С помощью каких приборов можно измерить абсолютное давление?

6.23. Чему равно избыточное давление, если абсолютное давление равно 120 кПа?

6.24. Чему равно вакуумметрическое давление, если абсолютное давление равно 68 кПа?

Источник