Паросиловые установки.

На рис. 6.3 представлена технологическая схема паросиловой установки для производства электроэнергии.

Пар большого давления и температуры (см. т. 1) подается в сопловые аппараты турбины (см. лекцию 5), где происходит превращение потенциальной энергии пара в кинетическую энергию потока пара (скорость потока – сверхзвуковая). Кинетическая энергия сверхзвукового потока превращается на лопатках турбины в кинетическую энергию вращения колеса турбины и в работу производства электроэнергии.

На рис. 6.3 показана одна турбина, на самом деле турбина имеет несколько ступеней расширения пара.

После турбины (см. т. 2) пар направляется в конденсатор. Это обычный теплообменник, внутри труб проходит охлаждающая вода, снаружи – водяной пар, который конденсируется, вода становится жидкой (см. т.3).

Рис. 6.3. Принципиальная технологическая схема паросиловой установки.

Эта вода поступает в питательный насос, где происходит увеличение давления до номинальной (проектной) величины (см. т. 4).

Далее вода с высоким давлением направляется в котельный агрегат (на рис. 6.3 он обведен штриховой линией). В этом агрегате вода сначала нагревается до температуры кипения от дымовых газов из топки котла, затем поступает в кипятильные трубы, где происходит фазовое превращение вплоть до состояния сухого насыщенного пара (см. т. 5 на рис. 6.3).

Наконец, сухой насыщенный пар идет в пароперегреватель, обогреваемый топочными дымовыми газами из топки. Состояние пара на выходе из пароперегревателя характеризуется точкой 1. Так замыкается цикл (см. лекцию 4). Этот цикл паросиловой установки предложил немецкий инженер Ренкин, и потому его и назвали циклом Ренкина..

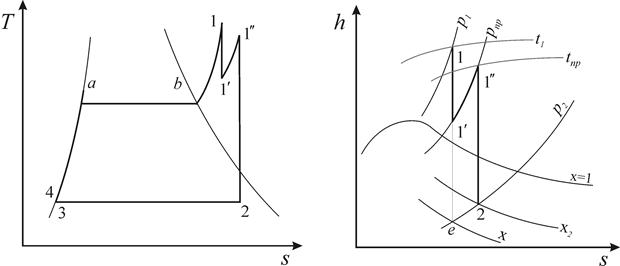

Рассмотрим цикл Ренкина на трех термодинамических диаграммах p – v, T – s, h – s (см. рис. 6.4).

Рис. 6.4. Цикл Ренкина на термодинамических диаграммах.

Нумерация точек совпадает с нумерацией на рис. 6.3.

Процесс 1 – 2 – расширение пара в соплах турбины;

2 – 3 – процесс конденсации пара; 3 – 4 – процесс в питательном насосе;

4 – 5 – процесс нагрева воды и ее кипение; 5 – 1 – процесс перегрева пара.

Заштрихованы те области диаграмм, площадь которых численно равна работе и теплоте за цикл, причем qц = wц.

Из технологической схемы на рис. 6.3 и диаграммы Т – s на рис. 6.4 следует, что теплота подводится к рабочему телу в процессах 4 – 5 – 1, у которых ds > 0. И эти процессы характеризуются инвариантом p1 = const. Поэтому подводимая в цикле Ренкина теплота qподв равна:

Теплота отводится от рабочего тела в процессе 2 – 3 (ds 0 С. Давление в конденсаторе р2 = 0,05 бара. Найти термический коэффициент полезного действия ηt.

Решение.Как следует из общего метода решения задач, в которых фигурирует реальное рабочее тело, прежде всего необходимо выяснить состояние воды в первой точке цикла (см. рис. 6.4), чтобы знать, какими таблицами для водяного пара следует пользоваться для поиска необходимых параметров.

По таблицам насыщенных паров для Н2О по величине р1 = 20 бар находим температуру насыщения (кипения): tн = 212 0 С. Сравниваем эту величину с t1 = 300 0 C. Так как t1 > tн, то делаем вывод: в точке 1 водяной пар находится в перегретом состоянии и, следовательно, необходимо пользоваться таблицей для перегретого водяного пара. Глядя на (6.5), видно, что для решения задачи из таблицы необходима энтальпия в точке 1: h1 = 3019 кДж/кг.

Далее переходим к определению параметров состояния пара в точке 2. Про эту точку знаем, что р2 = 0,05 бара и что s2 = s1= 6.757 кДж/кгК (здесь мы мысленно провели изоэнтропу из точки 1 до изобары р2 = const, так как процесс 1 – 2 – это процесс истечения пара в соплах турбины).

Снова традиционно обращаемся к таблице насыщенного водяного пара по давлениям и видим, что при р2 = 0,05 бара энтропия s΄ = 0,4761 кДж/кгК для кипящей воды и энтропия s” = 8,393 кДж/кгК для сухого насыщенного пара. Сравнивая величины энтропий s΄, s” и s2, видно, что точка 2 находится в области влажного (насыщенного) пара и, следовательно, придется пользоваться таблицами влажного водяного пара.

Глядя на (6.5), видно, что для решения задачи необходимо определить величину энтальпии в точке 2. Для этого придется сначала найти степень сухости водяного пара в точке 2, и только потом определим h2.

Теплоту фазового перехода воды при давлении р2 = 0,05 бара находим по тем же таблицам насыщенного водяного пара: r = 2423 Кдж/кг. Здесь же находим температуру пара в точке 2: t2 = tн = 32,88 0 С. Тогда

x = (6,757 – 0,476)(32,88 + 273)/2423 = 0,793.

Теперь можно рассчитать энтальпию водяного пара в точке 2:

h2 = h΄ + xr → h2 = 137,83 + 0,793*2423 = 2059 кДж/кг.

Величину энтальпии кипящей воды h΄ = 137,83 кДж/кг = h4 опять-таки находим по тем же таблицам насыщенного водяного пара.

ηt = (см. (6.5)) = (3019 – 2059)/(3019 – 137,83) = 0,333.

Ответ:ηt = 0,333 = 33,3%.

Замечание. Такая величина термического коэффициента полезного действия по существу означает следующее. Из 100 вагонов угля, сжигаемого в топке котельного агрегата, добытого где-то в Кузбассе тяжким и опасным трудом шахтеров, привезенных, скажем, на Кольский полуостров в город Кировск по железной дороге, — только 34 вагона угля будут «превращены» в электроэнергию, а остальные 66 вагонов пойдут на обогрев атмосферы. Какое расточительство!

Горячая вода из конденсаторов некоторых ТЭЦ на берегах р. Москвы сбрасывается в реку. Дикие утки не хотят лететь на зиму в Африку, им и у ТЭЦ хорошо, а для нас это разорение.

Замечание.Найдем термический коэффициент полезного действия цикла Карно в тех же температурных пределах, что и в рассмотренном примере. Температуру воды в конденсаторе уже определили по таблице насыщенного водяного пара при р2 = 0,05 бара: tн = 32,88 0 С.

η к t = 1 – T2/T1 = 1 — (32,88 + 273)/(300 + 273) = 0,466 = 46,6%

Иными словами, самый совершенный цикл, т.е. цикл Карно, имеет КПД в условиях задачи рассматриваемого примера чуть меньше половины (из 100 вагонов угля половина уйдет на обогрев атмосферы). И здесь с термодинамикой спорить бесполезно.

Рис. 6.5 демонстрирует причину малого КПД цикла Ренкина по сравнению с циклом Карно.

Рис. 6.5. Иллюстрация причины малого КПД цикла Ренкина

по сравнению с циклом Карно. Потери работы – заштрихованная площадь.

Нумерация точек совпадает с нумерацией на рис. 6.3 и 6.4.

Замечание. Совершенство паросиловой установки определяется не только термическим коэффициентом полезного действия цикла, но и коэффициентом полезного действия котельного агрегата. Последний представляет собой отношение подведенной теплоты к рабочему телу к химической энергии топлива. К чести отечественных теплоэнергетиков, разработчиков котельных агрегатов КПД современной котельной установки составляет величину 99,5%. Это значит, что из 100 вагонов угля 99,5 вагонов угля будут «превращены» в энтальпию перегретого пара (точка 1 на рис. 6.3, 6.4 и 6.5) и только 0,5 вагона угля уйдут на обогрев атмосферы. Следовательно, низкий КПД всей паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, имеет глубокие термодинамические (генетические) основания.

Суть этих оснований в том, что природа воды, ее физико-химические свойства таковы, что цикл Ренкина слабо заполняет площадь внутри цикла Карно (см. рис. 6.5).

Воду сделали рабочим телом в паросиловых установках чисто исторически довольно давно. А причина этого в том, что вода – самое распространенное вещество на Земле, воды раньше было много, она была бесценна. Сегодня малая стоимость воды стала мифом: во-первых, воды что-то стало мало, промышленность России давно сидит на голодном пайке; во-вторых, вода из реки, озера, водохранилища или артезианской скважины оказалась просто непригодной, в ней много примесей, солей жесткости, растворенных газов, все это сильно уменьшает надежность и котельного агрегата и турбины. Современная обработка воды для паросиловой установки делает ее очень дорогой. Даже воду для охлаждения конденсатора приходится тщательно очищать от водорослей, амеб, жгутиковых организмов, микроорганизмов, так как они великолепно живут и активно размножаются в теплообменнике, приводя всю установку в состояние отказа.

Подведем предварительные итоги: коэффициенты полезного действия и двигателей внутреннего сгорания и паросиловых установок – расточительно малы. Следовательно, приходится и/или разрабатывать мероприятия по увеличению КПД и/или заниматься энергосбережением.

Источник

Паросиловая установка. Цикл Ренкина

В паросиловых установках в качестве рабочего тела используются пары различных жидкостей (вода, ртуть и т. п.), но чаще всего водяной пар.

В паровом котле паросиловой установки (1) за счет подвода теплоты Q1, получаемой за счет сгорания топлива в топке, образуется пар при постоянном давлении р1 (рис. 33). В пароперегревателе (2) он дополнительно нагревается и переходит в состояние перегретого пара. Из пароперегревателя пар поступает в паровой двигатель (3) (например, в паровую турбину), где полностью или частично расширяется до давления р1 с получением полезной работы L1. Отработанный пар направляется в холодильник-конденсатор (4), где он полностью или частично конденсируется при постоянном давлении р2. Конденсация пара происходит в результате теплообмена между отработавшим паром и охлаждающей жидкостью, протекающей через холодильник-конденсатор (4).

|

После холодильника сконденсированный пар поступает на вход насоса (5), в котором давление жидкости повышается с величины р2 до первоначального значения р1 после чего жидкость поступает в паровой котел (1). Цикл установки замыкается. Если в холодильнике (4) происходит частичная конденсация отработавшего пара, то в паросиловой установке вместо насоса (5) используется компрессор, где давление пароводяной смеси также повышается с р2 до р1. Однако для того, чтобы уменьшить работу на сжатие, целесообразно полностью сконденсировать пар в конденсаторе и затем сжимать не пароводяную смесь, а выходящую из конденсатора воду. Описанный цикл паросиловой установки называется циклом Ренкина (рис. 34).

Цикл Ренкина состоит из изобары (4–1), где подводится теплота в нагревателе, адиабаты (1–2) расширения пара в паровой турбине, изобары (2–3) отвода теплоты в холодильнике-конденсаторе и изохоры (3–4) повышения давления воды в насосе. Линия (4–а) на изобаре соответствует процессу повышения температуры жидкости после насоса до температуры кипения

Рис. 34. Цикл Ренкина в координатах p-v (а) и Т-s (б)

Работа, совершаемая паром в турбине, равна разности энтальпий пара до и после турбины

Работа, затраченная на сжатие воды в насосе, определяется так же по разности энтальпии рабочего тела в точках (4) и (3).

В координатах р-v эта работа определяется площадью e-3-4-f (рис. 34a). Эта работа весьма мала по сравнению с работой турбины.

Полезная работа цикла равна работе турбины за вычетом работы, затрачиваемой на привод насоса wН

Удельное количество теплоты q1, подведенной в котле и пароперегревателе, определяется из первого начала термодинамики (работа при этом не совершается) как разность энтальпий рабочего тела в процессе подвода теплоты

где h4 – энтальпия горячей воды на входе в паровой котел при давлении р2 практически равна по величине энтальпии кипящей воды в точке (3),

т.е. h4 @ h3.

Сопоставляя соотношения, можно определить термический КПД цикла Ренкина как отношение полезно полученной работы в цикле к количеству подведенной теплоты

Другая важная характеристика паросиловой установки – удельный расход пара d, который характеризует количество пара, необходимого для выработки 1 кВт·ч энергии (3600 Дж), и измеряется в

Удельный расход пара в цикле Ренкина равен

Удельный расход пара определяет размеры агрегатов: чем он больше, тем больше пара приходится вырабатывать для получения той же мощности.

Пути повышения экономичности паросиловых установок

Термический КПД цикла Ренкина даже в установках с высокими параметрами пара не превышает 50 %. В реальных установках из-за наличия внутренних потерь в двигателе значение КПД еще меньше.

Существуют два пути повышения экономичности паросиловых установок: повышение параметров пара перед турбиной и усложнение схем паросиловых установок.

| |

|

1 – парогенератор; 2 – пароперегреватель; 3 – паровая турбина;

4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 – тепловой потребитель

Первое направление приводит к увеличению теплоперепада в процессе расширения пара на турбине (h1 — h2) и, как следствие, к увеличению удельной работы и КПД цикла. При этом теплоперепад по турбине h1-h2 можно дополнительно увеличить, снижая противодавление в конденсаторе установки, т.е. уменьшая давление р2. Повышение экономичности паросиловых установок этим путем связано с решением ряда трудных технических задач, в частности, использования высоколегированных, жаропрочных материалов для изготовления турбины.

Эффективность использования паросиловой установки можно значительно повысить за счет использования теплоты отработавшего пара для отопления, горячего водоснабжения, сушки материалов и т. д. С этой целью охлаждающую воду, нагретую в конденсаторе (4) (рис. 35), не выбрасывают в водоем, а прокачивают через отопительные установки теплового потребителя (6). В таких установках станция вырабатывает механическую энергию в виде полезной работы L1 на валу турбины (3) и теплоту Qт.п для отопления. Такие станции называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии – один из основных методов повышения эффективности тепловых установок.

Повысить КПД паросиловой установки по сравнению с циклом Ренкина можно за счет применения так называемого регенеративного цикла

(рис. 36). В этой схеме питательная вода, поступающая в котел (1), нагревается паром, частично отбираемым из турбины (3). По этой схеме пар, полученный в котле (1) и перегретый в пароперегревателе (2), направляется в турбину (3), где происходит его расширение до давления в конденсаторе (4). Однако часть пара после совершения им работы из турбины и направляется в регенеративный подогреватель (6), где в результате конденсации он подогревает питательную воду, подаваемую насосом (5) в котел (1).

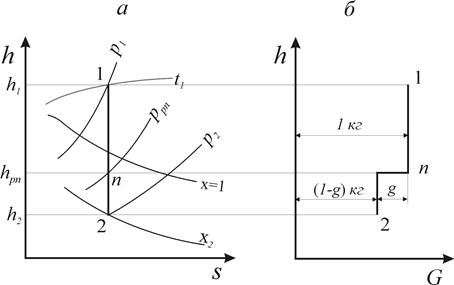

Сам конденсат после регенеративного подогревателя поступает на вход насоса (5) или в конденсатор 4, где он смешивается с конденсатом пара, прошедшего через все ступени турбины. Таким образом, в котел поступает такое же количество питательной воды, какое и выходит из него в виде пара. Из диаграмм (рис. 37) видно, что каждый килограмм пара, входящий в турбину, расширяется от давления р1 до давления р2, совершая работу w1=h1-h2. Пар в количестве (1 — g) долей килограмма расширяется до конечного давления p3, совершая работу w2=h2-h3. Суммарная работа 1 кг пара в регенеративном цикле будет

где

Рис. 37. График адиабатного расширения пара в турбине с промежуточным отбором (а) и изменения количества пара (б)

Уравнение показывает, что использование регенерации теплоты приводит к уменьшению удельной работы расширения по сравнению с циклом Ренкина с теми же параметрами пара. Однако расчеты показывают, что работа в регенеративном цикле уменьшается медленнее, чем расход теплоты на получение пара при наличии регенерации, поэтому КПД паросиловой установки с регенеративным подогревом в итоге выше КПД обычного цикла.

Применение пара высоких и сверхвысоких давлений с целью повышения КПД установок наталкивается на серьезное затруднение: влажность его на последних ступенях турбины получается настолько высокой, что заметно снижает КПД турбины, вызывает эрозию лопаток, может служить причиной выхода их из строя. Поэтому в установках с высокими параметрами пара приходится применять так называемый промежуточный перегрев пара, что также ведет к повышению КПД установки (рис. 38).

Рис. 38. Схема паросиловой установки с промежуточным перегревом пара:

1 – парогенератор; 2 – пароперегреватель; 3 – турбина высокого давления (ТВД); 4 – турбина низкого давления (ТНД); 5 – конденсатор; 6 – питательный насос; 7 – промежуточный пароперегреватель; 8 – потребитель

В паросиловой установке с промежуточным перегревом пара, после расширения в турбине высокого давления (3) пар отводится в специальный пароперегреватель (7), где он вторично подогревается при давлении ррп до температуры

Влажность пара после турбины при наличии перегрева пара значительно меньше, чем она была бы без него (x1>x2) (рис. 39). Применение промежуточного перегрева в реальных условиях дает повышение КПД приблизительно на 4 %. Этот выигрыш получается не только за счет повышения относительного КПД турбины низкого давления, но и за счет повышения суммарной работы расширения пара по турбине низкого и высокого давлений. Дело в том, что сумма отрезков

Рис. 39. Процесс расширения пара в установке с промежуточным перегревом

Источник