Способ исследования для диагностики абсцесса дугласова пространства

Поддиафрагмальный абсцесс чаще образуется как осложнение заболеваний печени и желчных путей, желудка, двенадцатиперстной кишки, червеобразного отростка, поджелудочной железы. Нередко он осложняет операции на различных органах брюшной полости.

Наиболее постоянным симптомом поддиафрагмального абсцесса является боль. Чаще всего она локализуется в нижних отделах грудной клетки, подложечной области или подреберье. Она носит постоянный характер и может иррадиировать в лопатку, плечо, шею, усиливаясь при движении. У некоторых больных наблюдаются икота, отрыжка, иногда затрудненное болезненное глотание. Температура высокая, с большими размахами и потрясающим ознобом, потливостью и частым пульсом. Больной нередко принимает характерное вынужденное положение (на спине, полусидя, упираясь руками в кровать или лежа на больном боку с приведенными к животу ногами). Живот вздут, перистальтика кишечника вялая.

При пальпации в области подреберья и иногда в подложечной области определяются болезненность н напряжение мышц. Кожа на стороне поражения в проекции абсцесса нередко тестоватой консистенции. Межреберные промежутки сглажены, надавливание в области их болезненное. Грудная клетка на стороне абсцесса отстает при акте дыхания. При перкуссии определяется притупление, указывающее на высокое стояние диафрагмы, доходящее иногда спереди до уровня II—III ребра. Аускультативно могут обнаруживаться ослабленное дыхание в нижних отделах грудной клетки на стороне поражения, шум трения плевры, усиление голосового дрожания. При вовлечении в процесс плевры наблюдается сухой болезненный кашель. Исследование крови выявляет картину, характерную для гнойной интоксикации.

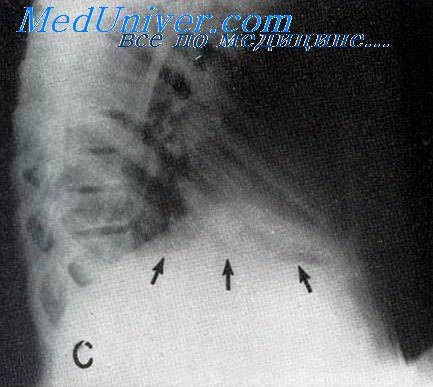

Большую помощь в диагностике оказывает рентгенологическое исследование. Прямым указанием на поддиафрагмальный абсцесс служит наличие газового пузыря с горизонтальным уровнем жидкости, который меняется при перемене положения тела больного.

Лечение поддиафрагмального абсцесса, как правило, оперативное, хотя некоторые авторы сообщают об успешном лечении его пункциями (с аспирацией содержимого и последующим введением антибиотиков). Наиболее широкое распространение получил внеплевральный — внебрюшинный доступ (Л. В. Мельников).

Прогноз зависит от того, насколько своевременно сделана операция. Летальность, по данным некоторых авторов, достигает 20%.

Абсцесс дугласова пространства

Наиболее часто причиной развития абсцесса дугласова пространства являются деструктивный аппендицит и гнойные воспалении придатков матки; реже он образуется в результате затекания инфицированного экссудата из верхних отделов живота.

Заболевание начинается остро с повышения температуры, которая носнт гектическнй характер, наблюдается озноб. Пульс обычно соответствует температуре. Больные жалуются на сильные режущие боли в животе, частые позывы на дефекацию, примесь слизи в кале. В дальнейшем могут наблюдаться зияние сфинктера, недержание кала и газов, а также дизурические явления. При пальпации определяются болезненность в нижних отделах живота, напряжение мышц, иногда положительный симптом Блюмберга — Щеткина. Изменяется картина крови. При бимануальном исследовании обнаруживается болезненный инфильтрат, прощупываемый через переднюю стенку прямой кишки или задний свод влагалища. В центре инфильтрата при его размягчении иногда определяется флюктуация.

При прогрессирующем развитии процесса существует опасность прорыва гнойника в прямую кишку, мочевой пузырь, тонкий кишечник, свободную брюшную полость. Для уточнения диагноза прибегают к пункции через прямую кишку или задний свод влагалища.

В начальной фазе развития заболевания лечение консервативное (антибиотики, теплые клизмы с отваром ромашки). При появлении гектической температуры, интоксикации или флюктуации показано вскрытие гнойника.

Источник

4. Ректальное и вагинальное исследование для определения Дуглас-абсцесса

Абсцесс дугласова пространства– инкапсулированный гнойный очаг, расположенный в маточно-прямокишечном (прямокишечно-пузырном) углублении малого таза. Клиника абсцесса дугласова пространства характеризуется неспецифическими проявлениями (интоксикацией, фебрильной температурой, ознобами) и местной симптоматикой (болью в нижних отделах живота, дизурическими явлениями, частыми позывами на дефекацию). Диагностика абсцесса малого таза включает ректальное и вагинальное (у женщин) исследование, УЗИ малого таза, КТ, пункцию гнойника через прямую кишку или задний свод влагалища. Лечение абсцесса дугласова пространства заключается в его вскрытии через прямую кишку или влагалище, дренировании и санации, проведении антибиотикотерапии.

Абсцесс дугласова пространства

Причины абсцесса дугласова пространства

Симптомы абсцесса дугласова пространства

Диагностика абсцесса дугласова пространства

Лечение абсцесса дугласова пространства

Прогноз и профилактика абсцесса дугласова пространства

Абсцесс дугласова пространства — лечение в Москве

По данным общей хирургии, гинекологиии оперативнойгастроэнтерологииабсцесс дугласова пространства встречается в 1-3% случаев (в 0,06-0,11% — после оперативных вмешательств). Абсцесс дугласова пространства является довольно частой разновидностьюабсцессов брюшной полости. Инкапсулированный гнойник при данном виде абсцесса формируется в маточно-прямокишечном углублении у женщин и прямокишечно-пузырном – у мужчин.

Причины абсцесса дугласова пространства

Абсцессы малого таза всегда имеют вторичный характер. В большинстве случаев абсцесс дугласова пространства развивается на фоне деструктивной формы острого аппендицита(флегмонозного, гангренозного, перфоративного) при тазовом расположении червеобразного отростка. У женщин к формированию абсцесса малого таза могут приводить гнойные заболевания придатков (аднексит,пиосальпинкс). Реже возникновению абсцесса дугласова пространства предшествует перфорация дивертикула ободочной кишки,парапроктит, диффузные формыперитонита.

Затеканию крови, серозного или гнойного выпота в дугласово пространство способствуют анатомические особенности малого таза, куда открываются брыжеечные синусы и каналы. При недостаточно тщательной ревизии и туалете операционной раны, неадекватном дренировании и санации малого таза в наиболее глубоком месте брюшной полости – дугласовом пространстве создаются условия для формирования абсцесса.

Гноеродная микрофлора представлена неспецифическими возбудителями (стафилококками, кишечной и паракишечной палочкой,стрептококками, синегнойной палочкой и др.).

Образованию абсцесса дугласова пространства способствует снижение реактивности организма и повышение вирулентности патогенной микрофлоры.

Симптомы абсцесса дугласова пространства

Организация абсцесса дугласова пространства, как правило, происходит через 5-10 суток после операции по поводу первичного гнойного заболевания. В первую очередь появляются общие неспецифические симптомы, характеризующиеся внезапным развитием озноба, повышением температуры тела до фебрильных значений, тахикардией, тошнотой,головной болью. На этом фоне отмечаются ощущения распирания и резкие боли внизу живота, усиливающиеся при ходьбе, движениях, физиологических отправлениях.

При абсцессе дугласова пространства пациентов могут беспокоить учащенные и болезненные мочеиспускания, тенезмы, жидкий стулс примесью слизи и крови, недержание газов и кала. Обширные гнойники, окруженные массивным инфильтратом, иногда приводят к сдавлению прямой кишки, вызывая механическую кишечную непроходимость.

Дальнейшее прогрессирование абсцесса дугласова пространства может осложниться прорывом гнойника в свободную брюшную полость или полые органы — мочевой пузырь, матку, прямую кишку. Длительное течение тазового абсцесса приводит к развитиютромбофлебитатазовых вен и тромбоэмболической болезни.

Диагностика абсцесса дугласова пространства

При сборе анамнестических данных учитываются недавно перенесенные операции и заболевания, что позволяет заподозрить вероятность абсцесса дугласова пространства.

Пальпаторно определяется болезненность в области малого таза, локальное напряжение мышц, положительный симптом Щёткина — Блюмберга. При ректальном или влагалищном исследовании выявляется болезненный тугоэластический инфильтрат с размягчением и флюктуацией в центре. У женщин абсцесс дугласова пространства пальпируется выше шейки матки, определяется нависание заднего свода влагалища.

Для дифференциальной диагностики с тубоовариальным абсцессом у женщин проводится УЗИ малого таза; для исключенияабсцесса предстательной железыу мужчин –УЗИ простаты. В сложно дифференцируемых случаях может потребоваться выполнение компьютерной рентгеновской томографии.

Для окончательного распознавания абсцесса дугласова пространства прибегают к диагностической пункции гнойника под ультразвуковым наведением через прямую кишку либо задний свод влагалища. Полученное гнойное содержимое подвергается бактериологическому исследованию.

Лечение абсцесса дугласова пространства

На инфильтративной стадии назначаются микроклизмы, антибиотики; после окончательного формирования абсцесса, о котором судят по размягчению инфильтрата и появлению флюктуации, производится вскрытие гнойника.

Абсцессы дугласова пространства вскрывают через стенку прямой кишки или через задний свод влагалища. Вначале выполняется пункция гнойника толстой иглой. После получения гноя, для обеспечения его свободного оттока из полости абсцесса, отверстие по ходу иглы рассекается, расширяется тупым путем, и в него устанавливается двухпросветный дренаж (или катетер с раздутой манжеткой). Проводится послеоперационная санация гнойной полости.

Для вскрытия абсцесса дугласова пространства у женщин может применяться задняя кольпотомия. При невозможности вскрытия абсцесса трансерктально или трансвагинально, используется оперативный доступ в подвздошной области с последующим введением дренажа в малый таз.

Источник

Хирургия интраабдоминальных абсцессов

Инкапсулированный абсцесс может возникнуть в любом отделе брюшной полости, однако есть и типичные места его локализации. Чаще всего наблюдаются периаппендикулярные абсцессы, которые возникают после аппендицита — очень частого заболевания.

У лежащего на спине больного в результате поясничного лордоза средняя часть брюшной полости расположена наиболее высоко. Наиболее глубокие части брюшной полости — Дугласово и поддиафрагмальное пространства. Где бы ни были инфекционные материалы, они обычно легче всего проникают вниз в эти глубоколежащие места, скапливаются здесь и вызывают абсцесс. Казалось бы, что гнойный эксудат в результате силы тяжести должен прежде всего попадать вниз, в Дугласово пространство. Так оно обычно и происходит, но дело этим не ограничивается. Действуют еще два механизма, под влиянием которых инфекция распространяется и кверху под диафрагму. Одна из этих сил — присасывающее действие в результате движений диафрагмы (под диафрагмой давление ниже, чем в Дугласовом пространстве), вторая — присасывающее действие капилляров в перитонеальной щели.

Абсцессы различной локализации имеют и различное клиническое значение. Опыт показывает, что септико-токсическое состояние, вызванное абсцессом, тем тяжелее, чем ближе скопление гноя к куполу диафрагмы, и тем легче, чем дальше от него. В соответствии с этим наиболее тяжелые состояния отмечаются при поддиафрагмальном абсцессе, а наиболее легкие — при абсцессах Дугласова пространства. Периаппендикулярные абсцессы и абсцессы, располагающиеся между петлями тонкой кишки, по своей тяжести обычно занимают место где-то между вышеназванными формами.

Это клиническое наблюдение, очевидно, основывается на том, что в верхней части брюшной полости значительно больше бактерий и токсических элементов распада всасывается в лимфатические пути и общее кровообращение, чем из Дугласова пространства, причем всасывание это к тому же происходит гораздо быстрее. Движение этих веществ усиливается движениями диафрагмы и присасывающим действием субатмосферного (ошибочно называемого отрицательным) давления в грудной полости. Часто поддиафрагмальный абсцесс сопровождается плевритом и эмпиемой, которые усугубляют тяжелое состояние больного.

Ниже мы рассмотрим только оперативное лечение наиболее часто встречающихся, типичных абсцессов. Для вскрытия атипичных абсцессов, возникающих на других участках брюшной полости, общих правил нет. Для вскрытия всех форм абсцессов следует в принципе выбирать то лечение, которое предоставляет возможность дренирования всей полости абсцесса (даже самой глубокой его точки) наружу без того, чтобы инфекция попадала на соседние участки серозного покрова (брюшина, плевра).

Вскрытие абсцесса и в настоящее время обозначается старым термином: онкотомия (от греч. onkos = масса, опухоль + temnein = резать). Этот термин весьма неудачен, поскольку обозначение «онко» обычно используется в области медицинской науки, занимающейся опухолями, — в онкологии (onkos + logos = закон, слово). В двух обозначениях общей является лишь часть, обозначающая увеличение массы. Было бы правильным совсем отказаться от вводящего в заблуждение термина «онкотомия».

Периаппендикулярный абсцесс — известное осложнение острого аппендицита. При этом осложнении в области правой подвздошной ямки прощупывается резистентность величиной от грецкого ореха до кулака, которая спонтанно и при пальпации болезненна. У худощавых больных иногда видно выпячивание. Общие симптомы (повышение температуры, вялость, лейкоцитоз) обычно типичны, но при малоагрессивной инфекции (low grade infection) они могут и отсутствовать. Периаппендикулярный инфильтрат трудно отличить от абсцесса, физическое обследование часто не дает возможности поставить диагноз. Скорее помогает ориентироваться время, прошедшее с момента возникновения заболевания, лейкоцитоз и температура. Хирурги часто принимают хронический периаппендикулярный инфильтрат у пожилых людей за опухоль слепой кишки.

Периаппендикулярный абсцесс следует вскрывать внебрюшинно. На правой стороне прощупываемого выпячивания, параллельно Пупартовой связке производится кожный разрез длиной в 8 -10 см. После того, как по этой же линии рассекаются отдельные мышечные слои брюшной стенки, широко открывается воспаленная, отечная преперитонеальная жировая ткань.

Наиболее целесообразно пройти через жировую ткань тупым инструментом, а затем пальцем осторожно проникать в глубину. Если к абсцессу приближаться с боковой стороны, то, как правило, сначала попадают в его полость, не вскрывая свободной брюшной полости. Как только начинает выходить гной, входное, отверстие в полость абсцесса расширяют неоднократным раздвиганием бранш тупого инструмента. Полость ощупывается пальцем, возможные карманы вскрываются тупым путем, определяется положение червеобразного отростка.

При вскрытии периаппендикулярного абсцесса не следует стремиться к удалению червеобразного отростка, так как нежелательно затягивать операцию. К тому же нужно опасаться, чтобы При попытке проведения аппендэктомии не открылась свободная брюшная полость и туда не проник гной, что может вызвать генерализованный перитонит. Производить аппендэктомию одновременно со вскрытием полости абсцесса следует только в тех случаях, когда червеобразный отросток находится под рукой и может быть легко и быстро удален.

Широко вскрытая полость абсцесса дренируется. Применять обычный дренаж из толстой резиновой трубки не рекомендуется, так как он уже через 2-3 дня может вызвать на стенке и без того воспалительно измененной кишки пролежень. Стенка слепой кишки, находящаяся под постоянным давлением, некротизируется, возникает каловый свищ. Лучше всего применять т. н. папиросный дренаж из полоски резины, или иначе дренаж Penrose. Его легко изготовить и самим из резиновой перчатки. Такой дренаж обеспечивает хороший отток и гарантирует от возникновения пролежней. В большую полость абсцесса можно вводить 2-3 мягких дренажных трубки.

Через неделю дренажи меняются на новые, тоже мягкие. Через несколько недель полость очищается, ее стенки прилегают друг к другу. Аппендэктомию рекомендуется произвести через несколько месяцев, ибо там, где однажды возник периаппендикулярный абсцесс, нередко возникает и второй.

Источник