- Метод интервалов, примеры, решения.

- Алгоритм

- На чем базируется метод?

- Как находить нули числителя и знаменателя?

- Как определять знаки на интервалах?

- Примеры решения неравенств методом интервалов

- Метод интервалов: решение простейших строгих неравенств

- Почему эти методы неэффективны?

- Замечание по поводу знаков функции

Метод интервалов, примеры, решения.

Метод интервалов (или как его еще иногда называют метод промежутков) – это универсальный метод решения неравенств. Он подходит для решения разнообразных неравенств, однако наиболее удобен в решении рациональных неравенств с одной переменной. Поэтому в школьном курсе алгебры метод интервалов вплотную привязывают именно к рациональным неравенствам, а решению других неравенств с его помощью практически не уделяют внимания.

В этой статье мы детально разберем метод интервалов и затронем все тонкости решения неравенств с одной переменной с его помощью. Начнем с того, что приведем алгоритм решения неравенств методом интервалов. Дальше поясним, на каких теоретических аспектах он базируется, и разберем шаги алгоритма, в частности, подробно остановимся на определении знаков на интервалах. После этого перейдем к практике и покажем решения нескольких типовых примеров. А в заключение рассмотрим метод интервалов в общем виде (то есть, без привязки к рациональным неравенствам), другими словами, обобщенный метод интервалов.

Навигация по странице.

Алгоритм

Знакомство с методом интервалов в школе начинается при решении неравенств вида f(x) (знак неравенства может быть и другим ≤, > или ≥), где f(x) – это либо многочлен, представленный в виде произведения линейных двучленов с коэффициентом 1 при переменной x и/или квадратных трехчленов со старшим коэффициентом 1 и с отрицательным дискриминантом и их степеней, либо отношение таких многочленов. Для наглядности приведем примеры подобных неравенств: (x−5)·(x+5)≤0 , (x+3)·(x 2 −x+1)·(x+2) 3 ≥0 ,

Чтобы сделать дальнейший разговор предметным, сразу запишем алгоритм решения неравенств указанного выше вида методом интервалов, а потом разберемся, что да как да почему. Итак, по методу интервалов:

- Сначала находятся нули числителя и нули знаменателя. Для этого числитель и знаменатель выражения в левой части неравенства приравниваются к нулю, и решаются полученные уравнения.

- После этого точки, соответствующие найденным нулям, отмечаются черточками на координатной прямой. Достаточно схематического чертежа, на котором не обязательно соблюдать масштаб, главное придерживаться расположения точек относительно друг друга: точка с меньшей координатой находится левее точки с большей координатой. После этого выясняется, какими следует их изобразить: обычными или выколотыми (с пустым центром). При решении строгого неравенства (со знаком ) все точки изображаются выколотыми. При решении нестрогого неравенства (со знаком ≤ или ≥) точки, отвечающие нулям знаменателя, делаются выколотыми, а оставшиеся отмеченные черточками точки – обычными. Эти точки разбивают координатную прямую на несколько числовых промежутков.

- Дальше определяются знаки выражения f(x) из левой части решаемого неравенства на каждом промежутке (как это делается, подробно расскажем в одном из следующих пунктов), и над ними проставляются + или − в соответствии с определенными на них знаками.

- Наконец, при решении неравенства со знаком или ≥ — над промежутками, отмеченными знаком +. В результате получается геометрическое представление числового множества, которое и является искомым решением неравенства.

Заметим, что приведенный алгоритм согласован с описанием метода интервалов в школьных учебниках [1, с. 12-23; 2, с. 88-91] .

На чем базируется метод?

Подход, лежащий в основе метода интервалов, имеет место в силу следующего свойства непрерывной функции [3, с. 125] : если на интервале (a, b) функция f непрерывна и не обращается в нуль, то она на этом интервале сохраняет постоянный знак (от себя добавим, что аналогичное свойство справедливо и для числовых лучей (−∞, a) и (a, +∞) ). А это свойство в свою очередь следует из теоремы Больцано-Коши (ее рассмотрение выходит за рамки школьной программы), формулировку и доказательство которой при необходимости можно найти, например, в книге [4, с. 123-124] .

Для выражений f(x) , имеющих указанный в предыдущем пункте вид, постоянство знака на промежутках можно обосновать и иначе, отталкиваясь от свойств числовых неравенств и учитывая правила умножения и деления чисел с одинаковыми знаками и разными знаками.

В качестве примера рассмотрим неравенство

Так мы плавно подошли к вопросу определения знаков на промежутках, но не будем перескакивать через первый шаг метода интервалов, подразумевающий нахождение нулей числителя и знаменателя.

Как находить нули числителя и знаменателя?

С нахождением нулей числителя и знаменателя дроби указанного в первом пункте вида обычно не возникает никаких проблем. Для этого выражения из числителя и знаменателя приравниваются к нулю, и решаются полученные уравнения. Принцип решения уравнений такого вида подробно изложен в статье решение уравнений методом разложения на множители. Здесь лишь ограничимся примером.

Рассмотрим дробь

Для нахождения нулей числителя и знаменателя в общем случае, когда в левой части неравенства дробь, но не обязательно рациональная, также числитель и знаменатель приравниваются к нулю, и решаются соответствующие уравнения.

Как определять знаки на интервалах?

Самый надежный способ определения знака выражения из левой части неравенства на каждом промежутке состоит в вычислении значения этого выражения в какой-либо одной точке из каждого промежутка. При этом искомый знак на промежутке совпадает со знаком значения выражения в любой точке этого промежутка. Поясним это на примере.

Возьмем неравенство

Существует и другой подход к определению знаков, состоящий в нахождении знака на одном из интервалов и его сохранении или изменении при переходе к соседнему интервалу через нуль. Нужно придерживаться следующего правила. При переходе через нуль числителя, но не знаменателя, или через нуль знаменателя, но не числителя, знак изменяется, если степень выражения, дающего этот нуль, нечетная, и не изменяется, если четная. А при переходе через точку, являющуюся одновременно и нулем числителя, и нулем знаменателя, знак изменяется, если сумма степеней выражений, дающих этот нуль, нечетная, и не изменяется, если четная.

Кстати, если выражение в правой части неравенства имеет вид, указанный в начале первого пункта этой статьи, то на крайнем правом промежутке будет знак плюс.

Чтобы все стало понятно, рассмотрим пример.

Пусть перед нами неравенство

затем нули знаменателя заменяем изображениями выколотых точек

и так как решаем нестрогое неравенство, то оставшиеся черточки заменяем обыкновенными точками

А дальше наступает момент определения знаков на промежутках. Как мы заметили перед этим примером, на крайнем правом промежутке (4, +∞) будет знак +:

Определим остальные знаки, при этом будем продвигаться от промежутка к промежутку справа налево. Переходя к следующему интервалу (3, 4) , мы переходим через точку с координатой 4 . Это нуль как числителя, так и знаменателя, эти нули дают выражения (x−4) 2 и x−4 , сумма их степеней равна 2+1=3 , а это нечетное число, значит, при переходе через эту точку нужно изменить знак. Поэтому, на интервале (3, 4) будет знак минус:

Идем дальше к интервалу (2, 3) , при этом переходим через точку с координатой 3 . Это нуль также как числителя, так и знаменателя, его дают выражения (x−3) 3 и (x−3) 5 , сумма их степеней равна 3+5=8 , а это четное число, поэтому, знак останется неизменным:

Продвигаемся дальше к интервалу (1, 2) . Путь к нему нам преграждает точка с координатой 2 . Это нуль числителя, его дает выражение x−2 , его степень равна 1 , то есть она нечетная, следовательно, при переходе через эту точку знак изменится:

Наконец, осталось определить знак на последнем интервале (−∞, 1) . Чтобы попасть на него, нам необходимо преодолеть точку с координатой 1 . Это нуль знаменателя, его дает выражение (x−1) 4 , его степень равна 4 , то есть, она четная, следовательно, знак при переходе через эту точку изменяться не будет. Так мы определили все знаки, и рисунок приобретает такой вид:

Понятно, что применение рассмотренного метода особенно оправдано, когда вычисление значения выражения связано с большим объемом работы. К примеру, вычислите-ка значение выражения

Будем считать, что с нахождением знаков на промежутках разобрались.

Примеры решения неравенств методом интервалов

Теперь можно собрать воедино всю представленную информацию, достаточную для решения неравенств методом интервалов, и разобрать решения нескольких примеров.

Источник

Метод интервалов: решение простейших строгих неравенств

Для начала — немного лирики, чтобы почувствовать проблему, которую решает метод интервалов. Допустим, нам надо решить вот такое неравенство:

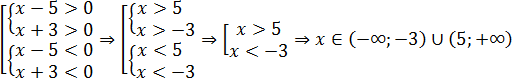

Какие есть варианты? Первое, что приходит в голову большинству учеников — это правила «плюс на плюс дает плюс» и «минус на минус дает плюс». Поэтому достаточно рассмотреть случай, когда обе скобки положительны: x − 5 > 0 и x + 3 > 0. Затем также рассмотрим случай, когда обе скобки отрицательны: x − 5 x + 3

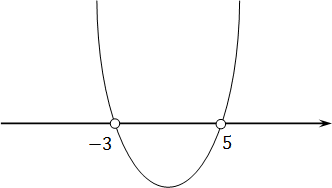

Более продвинутые ученики вспомнят (может быть), что слева стоит квадратичная функция, график которой — парабола. Причем эта парабола пересекает ось OX в точках x = 5 и x = −3. Для дальнейшей работы надо раскрыть скобки. Имеем:

x 2 − 2 x − 15 > 0

Теперь понятно, что ветви параболы направлены вверх, т.к. коэффициент a = 1 > 0. Попробуем нарисовать схему этой параболы:

Функция больше нуля там, где она проходит выше оси OX . В нашем случае это интервалы (−∞ −3) и (5; +∞) — это и есть ответ.

Обратите внимание: на рисунке изображена именно схема функции, а не ее график. Потому что для настоящего графика надо считать координаты, рассчитывать смещения и прочую хрень, которая нам сейчас совершенно ни к чему.

Почему эти методы неэффективны?

Итак, мы рассмотрели два решения одного и того же неравенства. Оба они оказались весьма громоздкими. В первом решении возникает — вы только вдумайтесь! — совокупность систем неравенств. Второе решение тоже не особо легкое: нужно помнить график параболы и еще кучу мелких фактов.

Это было очень простое неравенство. В нем всего 2 множителя. А теперь представьте, что множителей будет не 2, а хотя бы 4. Например:

( x − 7)( x − 1)( x + 4)( x + 9) f ( x ) > 0 и f ( x ) f ( x ) = 0. Таким образом, вместо неравенства получаем уравнение, которое решается намного проще;

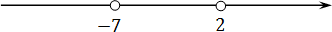

Вот и все! После этого останется лишь выписать интервалы, которые нас интересуют. Они отмечены знаком «+», если неравенство имело вид f ( x ) > 0, или знаком «−», если неравенство имеет вид f ( x ) x − 2)( x + 7) x − 2)( x + 7) = 0

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю:

x − 2 = 0 ⇒ x = 2;

x + 7 = 0 ⇒ x = −7.

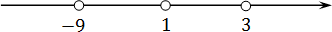

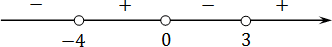

Получили два корня. Переходим к шагу 2: отмечаем эти корни на координатной прямой. Имеем:

Теперь шаг 3: находим знак функции на самом правом интервале (правее отмеченной точки x = 2). Для этого надо взять любое число, которое больше числа x = 2. Например, возьмем x = 3 (но никто не запрещает взять x = 4, x = 10 и даже x = 10 000). Получим:

f ( x ) = ( x − 2)( x + 7);

x = 3;

f (3) = (3 − 2)(3 + 7) = 1 · 10 = 10;

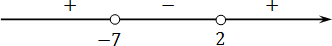

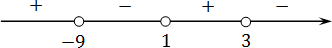

Получаем, что f (3) = 10 > 0, поэтому в самом правом интервале ставим знак плюс.

Переходим к последнему пункту — надо отметить знаки на остальных интервалах. Помним, что при переходе через каждый корень знак должен меняться. Например, справа от корня x = 2 стоит плюс (мы убедились в этом на предыдущем шаге), поэтому слева обязан стоять минус.

Этот минус распространяется на весь интервал (−7; 2), поэтому справа от корня x = −7 стоит минус. Следовательно, слева от корня x = −7 стоит плюс. Осталось отметить эти знаки на координатной оси. Имеем:

Вернемся к исходному неравенству, которое имело вид:

( x − 2)( x + 7) x + 9)( x − 3)(1 − x ) x + 9)( x − 3)(1 − x ) = 0;

x + 9 = 0 ⇒ x = −9;

x − 3 = 0 ⇒ x = 3;

1 − x = 0 ⇒ x = 1.

Помните: произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Именно поэтому мы вправе приравнять к нулю каждую отдельную скобку.

Шаг 2: отмечаем все корни на координатной прямой:

Шаг 3: выясняем знак самого правого промежутка. Берем любое число, которое больше, чем x = 1. Например, можно взять x = 10. Имеем:

f ( x ) = ( x + 9)( x − 3)(1 − x );

x = 10;

f (10) = (10 + 9)(10 − 3)(1 − 10) = 19 · 7 · (−9) = − 1197;

f (10) = −1197

Вот и все. Осталось лишь выписать ответ. Взгляните еще раз на исходное неравенство:

( x + 9)( x − 3)(1 − x ) f ( x ) x ∈ (−9; 1) ∪ (3; +∞)

Это и есть ответ.

Замечание по поводу знаков функции

Практика показывает, что наибольшие трудности в методе интервалов возникают на последних двух шагах, т.е. при расстановке знаков. Многие ученики начинают путаться: какие надо брать числа и где ставить знаки.

Чтобы окончательно разобраться в методе интервалов, рассмотрим два замечания, на которых он построен:

- Непрерывная функция меняет знак только в тех точках, где она равна нулю. Такие точки разбивают координатную ось на куски, внутри которых знак функции никогда не меняется. Вот зачем мы решаем уравнение f ( x ) = 0 и отмечаем найденные корни на прямой. Найденные числа — это «пограничные» точки, отделяющие плюсы от минусов.

- Чтобы выяснить знак функции на каком-либо интервале, достаточно подставить в функцию любое число из этого интервала. Например, для интервала (−5; 6) мы вправе брать x = −4, x = 0, x = 4 и даже x = 1,29374, если нам захочется. Почему это важно? Да потому что многих учеников начинают грызть сомнения. Мол, что если для x = −4 мы получим плюс, а для x = 0 — минус? А ничего — такого никогда не будет. Все точки на одном интервале дают один и тот же знак. Помните об этом.

Вот и все, что нужно знать про метод интервалов. Конечно, мы разобрали его в самом простом варианте. Существуют более сложные неравенства — нестрогие, дробные и с повторяющимися корнями. Для них тоже можно применять метод интервалов, но это тема для отдельного большого урока.

Теперь хотел бы разобрать продвинутый прием, который резко упрощает метод интервалов. Точнее, упрощение затрагивает только третий шаг — вычисление знака на самом правом куске прямой. По каким-то причинам этот прием не проходят в школах (по крайней мере, мне никто такого не объяснял). А зря — ведь на самом деле этот алгоритм очень прост.

Итак, знак функции на правом куске числовой оси. Этот кусок имеет вид ( a ; +∞), где a — самый большой корень уравнения f ( x ) = 0. Чтобы не взрывать мозг, рассмотрим конкретный пример:

( x − 1)(2 + x )(7 − x ) f ( x ) = ( x − 1)(2 + x )(7 − x );

( x − 1)(2 + x )(7 − x ) = 0;

x − 1 = 0 ⇒ x = 1;

2 + x = 0 ⇒ x = −2;

7 − x = 0 ⇒ x = 7;

Мы получили 3 корня. Перечислим их в порядке возрастания: x = −2, x = 1 и x = 7. Очевидно, что наибольший корень — это x = 7.

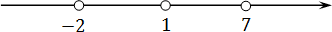

Для тех, кому легче рассуждать графически, я отмечу эти корни на координатной прямой. Посмотрим, что получится:

Требуется найти знак функции f ( x ) на самом правом интервале, т.е. на (7; +∞). Но как мы уже отмечали, для определения знака можно взять любое число из этого интервала. Например, можно взять x = 8, x = 150 и т.д. А теперь — тот самый прием, который не проходят в школах: давайте в качестве числа возьмем бесконечность. Точнее, плюс бесконечность, т.е. +∞.

«Ты че, обкурился? Как можно подставить в функцию бесконечность?» — возможно, спросите вы. Но задумайтесь: нам ведь не нужно само значение функции, нам нужен только знак. Поэтому, например, значения f ( x ) = −1 и f ( x ) = −938 740 576 215 значат одно и то же: функция на данном интервале отрицательна. Поэтому все, что от вас требуется — найти знак, который возникает на бесконечности, а не значение функции.

На самом деле, подставлять бесконечность очень просто. Вернемся к нашей функции:

f ( x ) = ( x − 1)(2 + x )(7 − x )

Представьте, что x — это очень большое число. Миллиард или даже триллион. Теперь посмотрим, что будет происходить в каждой скобке.

Первая скобка: ( x − 1). Что будет, если из миллиарда вычесть единицу? Получится число, не особо отличающееся от миллиарда, и это число будет положительным. Аналогично со второй скобкой: (2 + x ). Если к двойке прибавить миллиард, по получим миллиард с копейками — это положительное число. Наконец, третья скобка: (7 − x ). Здесь будет минус миллиард, от которого «отгрызли» жалкий кусочек в виде семерки. Т.е. полученное число мало чем будет отличаться от минус миллиарда — оно будет отрицательным.

Осталось найти знак всего произведения. Поскольку в первых скобках у нас был плюс, а в последней — минус, получаем следующую конструкцию:

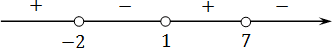

Итоговый знак — минус! И неважно, чему равно значение самой функции. Главное, что это значение — отрицательное, т.е. на самом правом интервале стоит знак минус. Осталось выполнить четвертый шаг метода интервалов: расставить все знаки. Имеем:

Исходное неравенство имело вид:

( x − 1)(2 + x )(7 − x ) x ∈ (−2; 1) ∪ (7; +∞)

Вот и весь прием, который я хотел рассказать. В заключение — еще одно неравенство, которое решается методом интервалов с привлечением бесконечности. Чтобы визуально сократить решение, я не буду писать номера шагов и развернутые комментарии. Напишу только то, что действительно надо писать при решении реальных задач:

Заменяем неравенство уравнением и решаем его:

x (2 x + 8)( x − 3) = 0;

x = 0;

2 x + 8 = 0 ⇒ x = −4;

x − 3 = 0 ⇒ x = 3.

Отмечаем все три корня на координатной прямой (сразу со знаками):

Справа на координатной оси стоит плюс, т.к. функция имеет вид:

f ( x ) = x (2 x + 8)( x − 3)

А если подставить бесконечность (например, миллиард), получим три положительных скобки. Поскольку исходное выражение должно быть больше нуля, нас интересуют только плюсы. Осталось выписать ответ:

Источник