- Человек умелый (Homo habilis)

- Homo habilis

- Человек умелый — характеристика и образ жизни наших предков

- Находки в Олдувайском ущелье и других районах Африки

- Древнейшие люди. Человек умелый

- Человек умелый. Характеристика внешнего облика

- Образ жизни и питание человека умелого

- Изготовление и применение орудий труда

- Изменение климата и эволюция гоминидов

- Родственные связи человека умелого с другими ископаемыми гоминидами

- Место человека умелого в эволюции Homo sapiens

- Наука о ходьбе

- 340 лет назад вышла в свет монография Джованни Борелли «О движении животных»

- От Ньютона до Мейерхольда

- Ходьба под гору

- Ходьба в гору

- Легкая походка эволюции

- Филейная часть антропогенеза

- Инопланетная поступь

Человек умелый (Homo habilis)

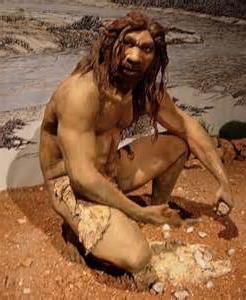

Человек умелый (лат. Homo habilis) — раньше считалось, что это высокоразвитый австралопитек. Но сейчас большинство ученых предполагают, что человека умелого стоит относить уже к представителям рода Homo. Предположения исходят из того, что объем его мозга (550 см 3 до 687 см 3 ) значительно превосходил объем мозга австралопиетка (около 400 см 3 ). Человек умелый обитал примерно 2,33-1,44 миллиона лет назад.

Рост человека умелого составлял 1,0-1,5 м, вес около 30-50 кг. Его лицо имело архаичную форму с надглазничными валиками, плоским носом и выступающими вперед челюстями. Голова Человека умелого стала более округлой формы, чем у австралопитеков; мозг также стал крупнее, хотя составлял все еще лишь половину мозга современного человека. Выпуклость внутри тонкостенного черепа говорит о наличии у них центра Брока — центра речи, но гортань, возможно, не была способна производить столько же звуков, сколько наша гортань. Челюсти были менее массивные, чем у австралопитека; кости рук и бедер кажутся более современными, а ноги имели вполне «современную» форму. У особей человека умелого был заметный половой диморфизм — самки имели более широкие бедра по сравнению с самцами. Рацион питания был в основном вегетарианский, но так же входило в него и мясо, в частности некоторых видов австралопитеков.

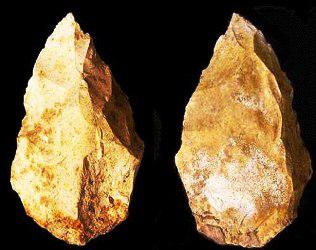

Человек умелый, скорее всего осознанно изготавливал орудия труда: первые еще грубо обработанные каменные гальки (орудия олдувайской культуры) неоднократно находили вместе с останками этого существа. Именно человек умелый перешагнул невидимую границу, отделяющую род Homo от всех других биологических существ — он сделал первый шаг по пути подчинения себе окружающей природы. Орудия, которые делал человек умелый, почти все были кварцевые, а кварц в местах стоянок этих людей не водился. Они приносили его с расстояния от 3 до 15 км.

Обнаружен археологами Мэри Лики и Луисом Лики в 1960 г. и описан в 1964 г. по сенсационной находке из ущелья Олдувай в Танзании. В Олдувайском ущелье они вместе с костями вымершего саблезубого тигра смилодона нашли стопу, пяточную кость, ключицу и обломки черепа нового гоминида. Возможно, он пал жертвой хищника. Череп, как установили потом, принадлежал ребенку 11-12 лет. Судя по строению стопы новый гоминид был прямоходящим. Нового гоминида сначала назвали презинджантроп (Prezinjanthropus), а затем в 1964 г. по предложению Луиса Лики переименовали в Homo habilis (Человек умелый). Позже аналогичные находки были сделаны в Кооби-Фора, Сварткрансе и других местах Восточной и Южной Африки.

Человек умелый (Homo habilis), реконструкция.

Череп человека умелого (Homo habilis), реконструкция.

Олдувайские (слева) и ашельские каменные топоры, найденные в Кокиселее (оз. Туркан), Танзания.

Источник

Homo habilis

Многочисленные находки в Восточной и Южной Африке.

Человек умелый был первым из наших предков, который стал регулярно изготавливать каменные орудия труда и перешёл на всеядность; с человека умелого начинается бурный рост размеров головного мозга. Homo habilis был создателем ранней галечной (так называемой «олдувайской» или «олдованской») культуры.

Homo habilis иногда определяется как поздний грацильный австралопитек, однако ряд прогрессивных признаков в строении приближает его к более поздним гоминидам.

Череп Homo habilis хорошо известен по множеству находок хорошей сохранности. Череп во многом схож с австралопитеками, однако обладал более округлым и высоким сводом, а мозговая полость — имела в среднем более крупные размеры; костный рельеф черепа был довольно слабо развит. Боковые стенки черепа H. habilis почти вертикальные, относительно высокие. Лобная кость убегающая назад, однако выпуклая в большей степени, чем у австралопитеков; надбровье мощное, выступающее. Затылочная кость высокая, округлая, рельеф ее очень слабый, у H. habilis нет характерных для австралопитеков затылочных гребней. Затылочное отверстие вытянутое, смещено вперед на основании черепа, что свидетельствует о прямохождении.

Лицевой скелет H. habilis более прогрессивный, чем у грацильных австралопитеков. Горизонтальная уплощенность лица в большинстве случаев слабая, носовая область выступает вперед, тогда как скулы сдвинуты назад.

Челюсти H. habilis имеют меньшие размеры и выступают слабее, нежели у австралопитеков.

Зубы H. habilis в среднем меньше, чем у грацильных и массивных австралопитеков, но превосходят размерами зубы более поздних архантропов. Таким образом, отчетливо проявляется эволюционная тенденция к общему постепенному уменьшению размеров зубов.

Источник

Человек умелый — характеристика и образ жизни наших предков

Древнейшие люди. Какими они были? В Африке и на юге Евразии найдены ископаемые останки представителей семейства гоминидов, которые обитали в разных регионах нашей планеты примерно 2 млн лет назад и раньше. К этой группе относится человек умелый, или австралопитек умелый. Находки ископаемых останков существа, относящихся к виду Homo hablilis, его происхождение и родственные отношения с другими гоминидами вызвали острые дискуссии у палеоантропологов.

Находки в Олдувайском ущелье и других районах Африки

Древнейшие люди. Человек умелый

Человек умелый. Характеристика внешнего облика

- сравнительно большой мозг;

- мелкие зубы;

- выступающий нос;

- гибкая походка;

- вместимость черепа представителей вида H. hablilis составляла 630–700 см 3 .

Образ жизни и питание человека умелого

Древнейшие существа разбивали кости, чтобы извлечь питательный мозг из внутренней полости, объединялись для защиты от хищников и поисков еды. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что именно тогда между женщинами и мужчинами возникло разделение труда.

Сильный пол добывал мясо, а самки собирали растительные продукты. Приобретенные черты поведения были выгодными для выживания в изменившихся условиях среды обитания.

Изготовление и применение орудий труда

Орудия труда человека умелого были каменными, грубо обработанными. Гоминиды использовали в качестве топоров и скребков щебень, булыжники, а костные обломки применяли для выкапывания корешков из земли. Камни, возможно древесина, были основными материалами для изготовления орудий труда и защиты от хищников.

Скребки с острыми краями служили для рассечения туш, разрезания сухожилий, очистки шкур. Некоторые ученые предполагают, что первые инструменты были результатом действия природных факторов. Вода, ветер, эрозия обработали природные материалы, а не руки человека умелого. Благодаря микроскопическим исследованиям обнаружены царапины и бороздки от других камней — инструментов, при помощи которых происходило изготовление орудий труда.

Изменение климата и эволюция гоминидов

Древним приматам необходимо было найти дополнительные источники пищи, дающие больше энергии, чем лесные фрукты и корнеплоды. Одной ветви эволюции дал начало австралопитек, человек умелый продолжил эту линию. Появление других гоминидов стало результатом развития в направлении употребления не только растительной, но и животной пищи. Основным признаком перехода от австралопитеков к людям является изготовление примитивных инструментов и увеличение объема черепа.

Родственные связи человека умелого с другими ископаемыми гоминидами

Возможно, что в течение 0,5 млн лет на планете одновременно сосуществовали австралопитеки, человек прямоходящий, умелый и рабочий. Различия между видами очень незначительные, они могли вести разный образ жизни, занимая различные экологические ниши. У человека прямоходящего пропорции тела были близки к таким же параметрам H. sapiens, но был более выступающий нос, чем у представителей вида H. erectus. Вымершие гоминиды:

- человек умелый;

- человек прямоходящий (Homo erectus);

- ч. озера Рудолф (H. rudolfensis);

- ч. грузинский (H. georgicus);

- ч. рабочий (H. egaster).

Место человека умелого в эволюции Homo sapiens

Много лет умы палеоантропологов занимает вопрос о прямых предках современного человека. Человек умелый относится к их числу? Так же, как австралопитеки, самые первые люди питались орехами, семенами и корнеплодами. Но они были в состоянии изготовить орудия труда и при помощи них добывать себе животную пищу. Древний представитель рода Homo — H. erectus — не относился к австралопитекам. Это был первый прямой предок современного человека, которого после длительных споров ученые включили в род Люди (Homo) семейства гоминидов. Костные останки и орудия труда H. erectus были обнаружены не только в Африке, но также в Азии и Европе. Одновременно существовал человек прямоходящий, который применял более совершенный способ обработки камня, изготовления орудий труда. Человек рабочий был плотоядным и также использовал обработанные камни, древесину, кости в качестве примитивных инструментов.

Источник

Наука о ходьбе

340 лет назад вышла в свет монография Джованни Борелли «О движении животных»

В истории науки капитальный 600-страничный труд Борелли De Motu Animalium («О движении животных»), опубликованный в Риме в 1680 году, считается вершиной ятромеханики (медицинской физики) Нового времени, а сам профессор Борелли — отцом-основателем новой науки, которая в наше время носит название биомеханики и далеко вышла за исходные рамки ньютоновской механики.

Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ / купить фото

От Ньютона до Мейерхольда

Борелли уж точно был не единственным биофизиком своего времени, который понимал, что в движение живое существо приводит сокращение его мышц, но он был одним из немногих, кто рискнул построить свою теорию на предположении, что все движения животного определяются только сокращением мышц и ничем иным. Сегодня это покажется очевидным даже ребенку, но в те времена анатомия и физиология сами пребывали в детском возрасте. Кроме того, еще слишком велик был авторитет в науке Аристотеля, который две тысячи лет назад уподобил движение живых существ движению марионеток, которое «обусловлено маленькими перемещениями предварительно освобожденных и соударяющихся нитей», а «части тела попеременно то расширяются от тепла, то сжимаются от холода» и «изменяются благодаря воображению, чувственному восприятию и мыслям».

Если сейчас, зная устройство нервной системы и основы нейрогуморальной регуляции, почитать Аристотеля внимательно, то окажется, что он был абсолютно прав во всем. Но Борелли отсек все, что мешало классической механике в ее чистом ньютоновском виде. Ему, врачу по образованию, читавшему курс математики в Университете Пизы, представлялось правильным пойти по пути пушкинского Сальери. «Жизнь умертвив, ее движение разъяв, как труп, проверить алгеброй гармонию движений» — если слегка перефразировать кредо Сальери.

Вышло у Борелли очень даже гармонично: человек стоит на ногах, как на двух колоннах, легко удерживая равновесие, но стоит его мышцам сократиться, как смещается центр тяжести, за чем следует шаг вперед (назад, вбок), чтобы сохранить равновесие, кости скелета функционируют при этом как рычаги единой механической системы. Остальное, как говорится, было делом техники. Разобравшись с походкой человека, Борелли переходит к более интересному и более сложному с точки зрения математики анализу траекторий центра тяжести при движении четвероногих и птиц и плавании рыб.

Суть ятромеханики Борелли не изменилась до наших дней. Вот, например, цитата из недавней научной публикации по биомеханике профессора анатомии одного из российских медицинских университетов: «Кинематическую цепь ноги следует рассматривать как кривошипно-ползунный механизм, где функцию активного ползуна выполняет стопа, функцию штока — пассивная голень, а бедренная кость выполняет функцию активного кривошипа, который через кулачковую пару (тазобедренный сустав) сообщает пассивному тазу (коромыслу) колебательные возвратно-вращательные движения… Находясь на вершине кинематических цепей нижних конечностей, позвоночный столб концентрирует на себе относительно симметричные или асимметричные нагрузки, частично их компенсируя и меняя свою форму. Форма согнутой пологой спирали с правым направлением витков чередуется с формой согнутой пологой спирали с левым направлением витков в зависимости от опоры на левую и правую нижние конечности».

К счастью, современная биомеханика гораздо шире и интереснее подобных чисто механических схем. На ее законах строится практически все, что так или иначе касается человека: от протезирования зубов до создания военных и промышленных экзоскелетов, от оптимизации движений рабочего на конвейере до эргономики транспорта и мебели, от ГОСТов в строительстве до эволюционных теорий, от спортивной медицины до криминалистики… Словом, она «далеко простирает руки свои в дела человеческие», как говорил Ломоносов, правда, по поводу другой науки. Есть даже театральная биомеханика, основоположником и первым теоретиком которой был Всеволод Мейерхольд.

В 1920-е годы его биомеханика была весьма популярной в творческих кругах, большим ее почитателем был, например, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. И на Остапа Бендера с Кисой Воробьяниновым, как помните, она произвела неизгладимое впечатление на представлении «Женитьбы» Гоголя в новаторском театре Колумба. При прыжках Подколесина под звон кружек Эсмарха вокруг стоящего на голове его слуги Степана Остап от души хохотал, а Ипполит Матвеевич Воробьянинов искренне негодовал. Но судить о науке по сатире на нее — последнее дело. Биомеханика Мейерхольда полностью построена на принципах биомеханики Борелли, даже ее «первый принцип» звучит у Мейерхольда вполне по-ньютоновски: «Если работает кончик носа (актера.— Ред.) — работает все тело». Над механикой Ньютона и биомеханикой Борелли никто до сих пор не смеялся, поэтому лучше почитать первоисточник — «Всев. Мейерхольд. Биомеханика. Курс 1921–1922 гг.»; он доступен в интернете и весьма познавателен.

Ходьба под гору

В 1930-х годах итальянский физиолог, директор Института физиологии человека Миланского университета профессор Родольфо Маргария ввел в чисто математические схемы механики движений человека энергетические ограничения, которые, в свою очередь, зависят от биохимии мышечных сокращений — в частности, от накопления в мышцах молочной кислоты. Ее-то метаболизм и исследовал Маргария при разных нагрузках на мышцы человека в разных условиях, а в итоге в своей книге Biomechanics and Energetics of Muscular Exercise («Биомеханика и энергетика мышечной работы»), которая вышла в 1976 году в Оксфорде, сформулировал стройную теорию энергетической цены ходьбы, бега, других телодвижений человека.

Его монография стала настольной книгой специалистов по спортивной медицине и по-прежнему является таковой, а его «лестничный тест» (время забегания по ступенькам на лестницу длиной 5 м с наклоном больше 30 градусов) и вариации этого теста тренеры по-прежнему используют для оценки перспективности спортсмена по его так называемой максимальной анаэробной мощности (МАМ). Что же касается простого народа, особенно пожилого и больного, то им полезно знать один практический вывод, вытекающий из исследований Родольфо Маргарии.

Его измерения показали, что минимальные энергетические затраты при ходьбе человека наблюдаются, когда он идет под уклон. Для того чтобы сделать такой вывод, не надо быть ученым, это выглядит само собой разумеющимся, но оказалось, что количество потребляемого организмом кислорода связано с углом наклона спуска отнюдь не прямо пропорционально. Минимальные энергетические затраты при обычной ходьбе характерны для движения под уклон 10 градусов. Если угол наклона меньше или больше, энергии тратится больше, особенно много при крутом наклоне спуска. Она, энергия мышечных сокращений, тратится на сохранение равновесия.

Парадокс заключается в механике ходьбы. Ходьба — это циклическое движение, и в любом циклическом движении есть возможность накопления и повторного использования энергии. Ваш центр тяжести (он находится примерно в 5 см впереди поясницы) поднимается и опускается с каждым шагом. Он в самом высоком положении относительно земли, когда одна нога твердо стоит на земле прямо под вами. Затем, когда ваше тело качнулось вперед со следующим шагом, он падает вниз. И снова поднимается, когда ваша другая нога проходит через вертикаль тела. Каждый шаг представляет собой взмах энергосберегающего перевернутого маятника.

В итоге при ходьбе по спуску наклоном в 10 градусов около 60% энергии, затрачиваемой на изменение высоты центра тяжести ходока, возвращается в систему и компенсирует часть энергии, потерянной на тепло, генерируемое в мышцах. На более крутых спусках движение маятника теряется, и энергетическая стоимость каждого шага повышается. При более пологом, чем 10 градусов, спуске в систему возвращается меньше энергии. Кстати, именно под таким углом (10 градусов) рекомендуется делать пандусы для инвалидных колясок.

Ходьба в гору

Энергетику ходьбы в гору исследовал другой профессор того же Института физиологии человека Миланского университета — Альберто Минетти. Так уж вышло, что лидирующие позиции в науке о ходьбе под гору и в гору принадлежат итальянским биомеханикам. Достижения в этой области профессора Минетти тоже на первый взгляд не выходят за рамки обычного здравого смысла. Но одно дело — так думать, совсем другое — доказать это строго научно. К тому же обычный человек не выбирает склон, на котором шаг стоит энергетически меньше. Как правило, он готов обменять быстрый подъем на гору на стоимость дополнительной усталости.

Но если подходить к восхождению научно, то, как доказал Минетти, оптимальные затраты энергии на набор высоты соответствуют наклону подъема в 15 градусов, то есть подъем на высоту примерно в один метр на каждые четыре метра горизонтального движения. Проще говоря, по склонам не круче 15 градусов надо идти прямо вверх, а если они круче, то подниматься серпантином, сохраняя угол подъема в 15 градусов.

Любопытно, что над изысканиями оптимальных путей прогулок по горам профессоров Маргарии и Минетти смеялись даже их студенты, настолько эти исследования казались оторванными от жизни. Но смех прекратился, когда историки провели топографическую съемку дорог и троп, соединяющих населенные пункты с древней историей в горах — от Доломитовых Альп до Анд и Гималаев. Дороги там петляют, а в среднем их уклон или подъем составляет около 12 градусов.

Легкая походка эволюции

В ноябре 2004 года Деннис Брамбл из Университета Юты и Дэниел Либерман из Гарварда (Dennis M. Bramble of the University of Utah and Dr. Daniel E. Lieberman of Harvard) опубликовали в журнале Nature исследование по биомеханике и энергетике ходьбы и бега в эволюционном ряду приматов: шимпанзе — австралопитек (Australopithecus afarensis) — человек умелый (Homo habilis, первый в эволюции представитель рода Homo) — человек прямоходящий (Homo erectus) — человек разумный (Homo sapiens, то есть мы с вами). Трудились ученые 13 лет и работу проделали колоссальную, получив, без преувеличения, уникальный результат, восстановив биомеханику скелета и мышечных движений наших прямых предков по в общем-то не очень богатому набору их ископаемых останков.

Благодаря этой работе Брамбл и Либерман удостоились чести попасть в Encyclopaedia Britannica и стали своего рода знаменитостями, о содержании их статьи узнали во всем мире, причем не только в научных кругах, но и в неученых тоже. По теории Брамбла и Либермана, австралопитеки хоть и слезли с дерева, но ходили еще довольно неуклюже, а бегали и того хуже. Только у первых представителей рода Homo — человека умелого — появилась пружинящая походка со всеми вытекающими из этого последствиями для дальнейшего антропогенеза.

Окаменелости останков наших предков, которым от 4 млн до 2 млн лет, конечно, лишены сухожилий и связок, но следы их прикрепления иногда присутствуют, и характеристики отсутствующей ткани можно вывести, сравнивая, как эти места прикрепления связок и сухожилий соответствуют остальной анатомии животного. Например, ахиллово сухожилие, прикрепленное к пяточной кости, является одним из важнейших элементов в упругой походке человека. У австралопитеков точка прикрепления сухожилия отчетливо напоминает таковое у шимпанзе. Другая пружина возникает в самой ступне: сухожилия в подошве человеческой ноги держат ее выгнутой. Эта арка пружинит с каждым шагом. У сородичей Люси (самого знаменитого австралопитека, которая жила 3,2 млн лет назад в Эфиопии) был лишь намек на арку, а у Homo habilis — полноценная арка, как у нас с вами. У шимпанзе вообще нет дуги в ступне.

Идем дальше. Плечо у Люси, точно так же, как у шимпанзе, привязано к позвоночнику и голове несколькими сильными мышцами и прочно ими стабилизировано. У Homo habilis и у нас с вами эти мышечные связи менее прочные, и на то есть причины. Когда мы идем, наши плечи почти не двигаются, но когда бежим, из-за относительно слабой привязанности плечи вращаются в одну сторону, а бедра — в другую. Такая контрротация помогает сохранять равновесие. Кроме того, трапециевидные мышцы на спине прикреплены к голове только одним тяжем, и мы можем раскачивать и поворачивать верхнюю часть тела, не поворачивая вынужденно за ним голову, что позволяет нам лучше видеть, куда мы идем или бежим. Иными словами, при взгляде со стороны австралопитеки ходили и бегали так, словно они кол проглотили, а у представителей рода Homo — от человека умелого до нас с вами — походка довольно развинченная; во всяком случае, так показалось бы Люси.

Платой за слабую мышечную фиксацию головы к плечам становится качание головой при беге. Частично ее раскачивание при беге гасят эластичные связки, идущие от гребня у основания черепа к основанию шеи. Аналогичные гребневые структуры, к которым могут быть прикреплены демпфирующие связки, встречаются у собак, лошадей и других бегунов на длинные дистанции, но их нет у шимпанзе и австралопитека. А полностью эффект укачивания при беге у человека умелого и у нас с вами снимает увеличенный диаметр полукружных каналов во внутреннем ухе (нашем вестибулярном аппарате).

Филейная часть антропогенеза

Но была еще одна особенность биомеханики у первого представителя рода Homo — крупные ягодичные мышцы. Она-то и привлекла особенное внимание неученого народа, и на ней же сконцентрировали внимание ненаучные СМИ. Например, корреспондент The New York Times (где статья об исследовании Брамбла и Либермана вышла в тот же день — 18 ноября 2004 года, что и их научная статья в Nature) взял комментарий у ученых, чем же так помогла превращению обезьяны в человека гипертрофия мягкого места. «Вы видели обезьяну? У них нет булочек (buns),— деликатно начал доктор Брамбл, а доктор Либерман закончил мысль коллеги: — Массивный musculus gluteus maximus (большая ягодичная мышца.— Ред.) стабилизирует туловище, когда вы наклоняетесь вперед во время бега. Бег подобен контролируемому падению, и сокращение ягодиц помогает удержать туловище в равновесии».

Дальше ученые строили гипотезы насчет того, какие именно конкурентные преимущества давал нашим предкам бег, особенно на длинные дистанции (бег на выносливость —endurance running, или коротко ER). ER действительно является уникальным для человека среди приматов и редкость среди четвероногих млекопитающих, кроме социальных плотоядных (таких как собаки и гиены) и мигрирующих копытных (таких как антилопы и лошади). Человек действительно может бежать на удивление долго и быстро для двуногого существа. Обычный любитель бега трусцой может часами держать скорость лошади, идущей рысью. А во времена войн прошлого с конницей опытные кавалеристы знали, что, если под ними убили лошадь, а надо отступать, единственный способ спасти жизнь — это ухватиться покрепче за хвост лошади товарища и крикнуть ему, чтобы тот пустил ее наутек галопом.

Приобрел свойство ER первый представитель рода Homo — человек умелый — два миллиона лет назад, и это дало ему преимущества в конкуренции за добычу с другими хищниками и падальщиками — африканскими дикими собаками, волками и гиенами. У четвероногих было большое преимущество в виде острого обоняния, но собаки, волки и гиены редко преодолевают за день больше 10, 14 и 19 км соответственно. Наши предки могли легкой трусцой опередить их при поиске пищи в виде остатков пиршества хищников или отбить растерзанную жертву у хищных птиц и мелких зверьков. Подобную стратегию «пиратской добычи» мяса, по данным Брамбла и Либермана, до сих пор практикует народность хадза в Танзании, но до изобретения лука и стрел она, вероятно, была более распространенной на открытых пространствах Африки. Ну и далее: богатая протеинами и жирами пища привела приматов к человеку с его уникальным сочетанием сравнительно большого тела, сравнительно короткого пищеварительного тракта, большого мозга и маленьких зубов.

Впрочем, все эти тонкости и детали остались предметом обсуждения антропологов, а вот роль ягодиц в эволюции человека мало кого оставила равнодушным. Волна в СМИ и в нарождавшихся соцсетях поднялась нешуточная, по масштабу, наверное, сравнимая с той, какую в свое время поднял Дарвин в обществе своей книгой «Происхождение человека и половой отбор», где утверждал: «Сколько бы ни протестовала наша гордость против подобного вывода, но наши древние родоначальники должны быть отнесены к этому семейству (узконосых обезьян.— Ред.)». Только если тогда основной реакцией неученого народа на его научную теорию происхождения человека от обезьяны был шок и возмущение, то на этот раз научное обоснование роли задницы в эволюции человека вызвало у народа неуемное веселье.

Доктора Деннис Брамбл и Дэниел Либерман в одночасье стали героями дня. Любой может убедиться в масштабе их всемирной славы, набрав в поисковике их фамилии. Но их слава была эфемерной и краткой, как и все, что создают СМИ, а наука биомеханика развивалась своим чередом.

Инопланетная поступь

С началом космических полетов биомеханика озаботилась теми возможными трудностями, с какими может столкнуться человек при передвижении на своих двоих по другим планетам. Ближайшие к Земле небесные тела, на которые прежде всего мог высадиться человек,— Луна, Марс и Венера. На Луне сила тяжести в шесть раз меньше, чем на Земле, на Марсе она составляет 38% земной, только на Венере гравитация почти равна земной. Поэтому исследования сосредоточились на ходьбе в условиях гипогравитации. Они проводились и в США, и в СССР, и в Италии, где космонавтикой тогда не пахло, зато была самая сильная в мире научная школа биомеханики ходьбы. Опыты по энергетике и биомеханике ходьбы в условиях пониженной гравитации здесь возглавил уже упоминавшийся выше профессор Маргария. Они велись в специально оборудованном лифте в старой вентиляционной шахте глубиной 17 м.

Их результаты были опубликованы в 1964 году, за пять лет до высадки на Луне Нила Армстронга и Базза Олдрина, и мало что могли дать американским астронавтам. Получилось наоборот: прогулки американских астронавтов по Луне перечеркнули всю теорию и поставили под вопрос вообще пригодность земной ходьбы в условиях лунной гравитации. На кадрах первых шагов людей на Луне хорошо видно, что они сбиваются на

танцующую походку вприпрыжку и на прыжки. Олдрин даже признался, что он всерьез опасался ускакать слишком далеко от лунного модуля. Всего по Луне в период с 1969 по 1972 год ходили 12 астронавтов, и к концу лунной программы «Аполлон» они уже выработали лунную походку, инстинктивно переходя с обычной ходьбы на походку вприпрыжку и, как свидетельствовал астронавт Юджин Сернан, на прыжки, как кенгуру, особенно при перемещении вниз по склону.

В сравнительно недавней (2015 года) работе Альберто Минетти оценивалась энергетическая (метаболическая) стоимость всех четырех лунных «аллюров» астронавтов — обычной земной ходьбы, бега, походки вприпрыжку (skipping) и кенгуриных прыжков (hopping). Если на Земле прыжки энергетически слишком дороги, чтобы быть привычным для человека движением (не говоря уже о том, что он теряет привычный бипедализм, превращаясь в монопода), то на Луне метаболическая стоимость прыжков снижается больше чем в десять раз и становится даже ниже, чем при ходьбе, ходьбе вприпрыжку и беге.

Вероятно, следующий всплеск инопланетной биомеханики человека придется на первые пилотируемые полеты на Марс. А пока надо иметь в виду, что если зеленые человечки, высадившиеся с НЛО, шустро скачут к вам, как лягушки или кенгуру, то они прибыли с очень большой по сравнению с Землей планеты. А если надвигаются на вас, как деревянные солдаты Урфина Джюса, то их родная планета маленькая, примерно как наша Луна.

Источник