- Способы глагольного действия: таблица, правила написания

- Содержание:

- Глаголы действия и состояния в русском языке: сколько всего существует способов глагольного действия — таблица глаголов действия с примерами

- Характеристики действия, не выраженные грамматически

- Способы глагольного действия

- Способы глагольного действия

- Способы глагольного действия

Способы глагольного действия: таблица, правила написания

Содержание:

Глагол в русском языке отличается многообразием выражаемых значений. Категория способов глагольного действия (СГД) характеризует значения, связанные с процессом действия, например: начало, продолжительность, законченность, интенсивность и т. д. Эти значения выражаются с помощью присоединения к основному глаголу словообразовательных морфем, приставок и суффиксов.

Глаголы действия и состояния в русском языке: сколько всего существует способов глагольного действия — таблица глаголов действия с примерами

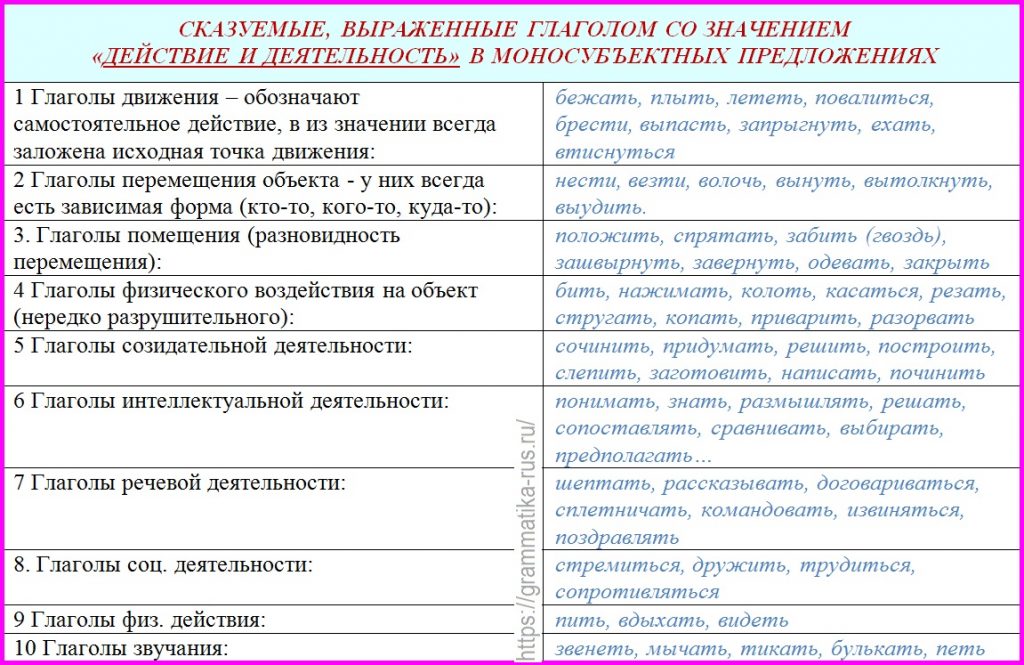

Глаголы действия в русском языке связаны с проявлением категории вида, совершенного и несовершенного. Проиллюстрирует способы глагольного действия таблица:

| Начинательный | Сов. вида с приставками вз/вс -,воз/вос-, за-. Взыграть, возгореться, записать |

| Ограничительный (во времени) | Сов. вида с приставкой по-. Помечтать, поразмыслить, побороться |

| Результативный | Сов. вида с приставками про-, от-, у-, из/ис-. Пробежать, отварить, узнать, избежать, исправить |

| Распределительный | Сов. вида с приставками пере-, по-. Перемыть, пооткрывать |

| Интенсивности начала | Сов. вида с суффиксом -ну. Толкнуть, рвануть, прыгнуть |

| Прерывистый | Несов. вида с приставкой по- и суффиксом—ыва/ива Побаливать, подрыгивать, почитывать |

| Сопроводительный | Несов. вида с приставкой под-, при- и суффиксами ыва/ива Подмигивать, подслушивать, приговаривать |

| Смягчительный | Несов. вида с приставкой по-, при-, под-. Поизноситься, прилечь, подзабывать |

| Повторительный | Несов. вида с суффиксом — ива/ыва. Хаживать, сиживать. Могут иметь приставки: Захаживать, почитывать. поговаривать |

Характеристики действия, не выраженные грамматически

Глаголы, обозначающие начало действия и другие способы его совершения, имеют определенные словообразовательные модели, как видно из таблицы. Однако это не единственный способ выражения подобных значений.

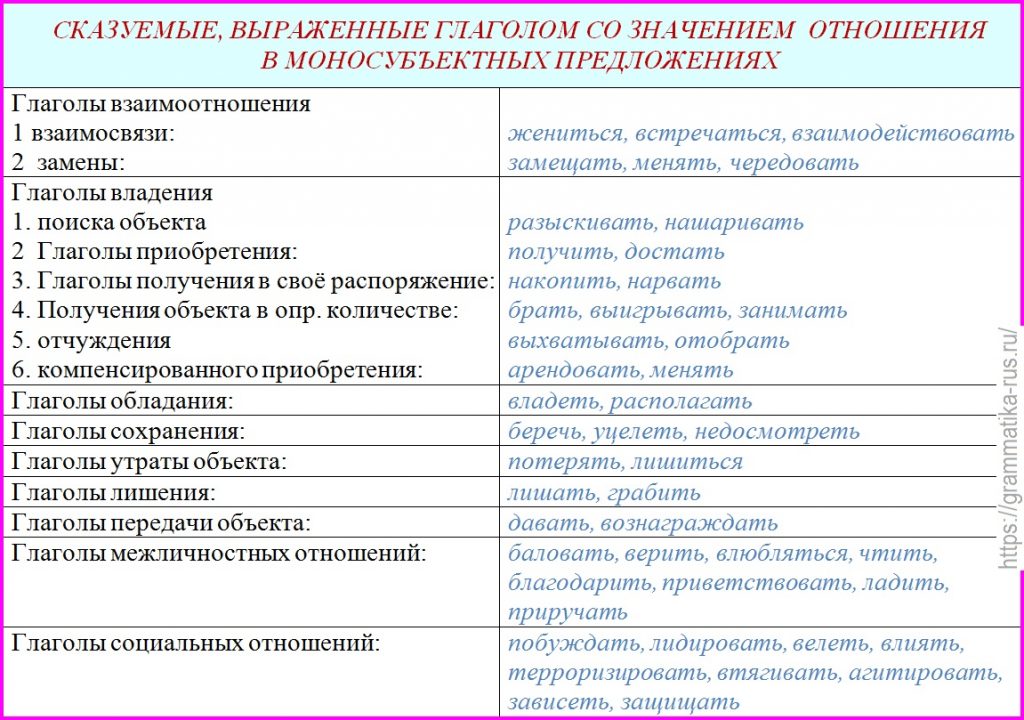

В русском языке существуют глаголы, способ действия в которых не выражен грамматически. Деление на группы в этом случае происходит исходя только из семантики. В лингвистике такие способы называют нехарактеризованными и выделяют несколько групп:

- Статальные. Это глаголы, обозначающие перманентное состояние: думать, грустить

- Реляционные. Глаголы отношения, не связанные с протяженностью во времени и развитием: относиться, знать, принадлежать

- Эволютивные. Имеют значение развития процесса, не имеющего определенного результата, но предполагающего изменения в состоянии субъекта или объекта: жить, воевать, дружить

Глаголы действия и состояния в русском языке имеют различия не только семантические. Статальные глаголы можно заменить словосочетанием «быть в состоянии + однокоренное существительное», например: спать — быть в состоянии сна, болеть — быть в состоянии болезни. Кроме того, эти глаголы не могут сочетаться с наречиями, обозначающими развитие действия: быстро, медленно, постепенно.

Источник

Способы глагольного действия

С грамматической категорией вида взаимодействует лексико-грамматическая категория глагола, выражающая способы глагольного действия, т.е. те значения, которые связаны с процессом действия (какой-либо момент его осуществления, интенсивность проявления, внутренняя расчлененность и др.). Основные значения, связанные с выражением способа глагольного действия:

1) значение начинательности у глаголов совершенного вида, образованных при помощи приставок воз-, вз-, за-, по-, например: возгореться, воспылать, взмахнуть, вскрикнуть, зашагать, загреметь, побежать, подуть;

2) значение ограничения действия во времени, в полноте проявления у глаголов совершенного вида, образованных с приставкой по- или несколькими приставками, например: полежать, помечтать, посидеть, попридержать, пораздумать;

3) значение результативности (законченности действия, завершенности процесса) у глаголов совершенного вида, образованных с приставками про-, от-, у-, из-, например: проспать, отлежать (руку), отгрузить, умаяться, измокнуть, исписать;

4) значение распределительное (дистрибутивное) у глаголов совершенного вида с приставками пере-, по- и несколькими приставками, например: перебелить, перемыть, покусать, позакрывать;

5) значение интенсивности начала действия у глаголов совершенного вида, образованных при помощи суффикса -ну-, например: грянуть, хлынуть;

6) значение прерывистости действия у глаголов несовершенного вида с приставкой по- и суффиксом -ив(а)-, например: побаливать, покашливать, постукивать;

7) значение сопроводительное у глаголов несовершенного вида, образованных при помощи приставок при-, под- и суффиксов -ив(а)-, -ыв(а)-, например: приговаривать, притаптывать, подмигивать, подпрыгивать.

Категория залога

184.

Из истории вопроса

Категория залога была и остается до настоящего времени предметом пристального внимания многих лингвистов. «. Разные грамматисты по-разному понимали объем и грамматическое содержание категории залога; одни видели в залоге лишь отражение отношений действия к объекту, другие включали в круг залоговых значений, сверх объектных отношений, и разные отношения действия к субъекту, третьи стремились ограничить понятие залога выражением отношения к субъекту».

Традиционное учение о залогах, ведущее начало от шести залогов М.В. Ломоносова, сохраняется до начала XIX в. и завершается работами Ф.И. Буслаева, у которого эта теория получает наиболее глубокую разработку.

Категория залога языковедами этого периода понимается как категория, которая выражает отношение действия к объекту. В связи с этим понятия залога и переходности-непереходности отождествлялись. Параллельно с переходностью-непереходностью в основу выделения залога был положен и другой принцип — различение глаголов с аффиксом -ся и глаголов без этого аффикса. Смешение этих двух принципов и не дало возможности построить последовательную теорию залогов.

Принципиально иное толкование категория залога получает в работах К.С. Аксакова и особенно Ф.Ф. Фортунатова.

Ф.Ф. Фортунатов в статье «О залогах русского глагола» говорит о залогах как глагольных формах, которые выражают отношение действия к субъекту. Взамен лексико-синтаксического принципа Ф.Ф. Фортунатов в основу классификации залогов положил грамматическую соотносительность форм. Формальным признаком залога является аффикс -ся, поэтому выделяются два залога (возвратный и невозвратный). Ф.Ф. Фортунатов отказывается от отождествления залога и переходности-непереходности, но указывает на связь залоговых значений со значениями переходности-непереходности.

Другие исследователи (А.А. Потебня, А.А. Шахматов) рассматривали залог как категорию, выражающую субъектно-объектные отношения.

А.А. Шахматов в основу учения о залоге кладет признак переходности-непереходности и выделяет три залога (действительный, страдательный, возвратный). Шахматов дает тонкий анализ основных значений аффикса -ся у возвратных глаголов.

Источник

Способы глагольного действия

Аспектуальность, ядром которой является категория вида, имеет и другие средства, передающие характер протекания действия. В их числе – способы глагольного действия, а также лексические и синтаксические показатели характера протекания процесса.

Основы теории способов глагольного действия были заложены в работах А.Х. Востокова, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, основоположника Ленинградской аспектологической школы Ю.С. Маслова; изучение их было продолжено Е.В. Петрухиной, Е.Н. Ремчуковой и др. учёными.

В современной лингвистике по этому вопросу представлены две основных точки зрения: 1) в узком значении термина к акциональным (то есть относящимся к какому-либо аспекту действия) относятся только глаголы, имеющие специальные префиксы и суффиксы и характеризующие протекание действия (Н.С. Авилова, А.Н. Тихонов и др.); 2) в широком значении термина в сферу акциональной включается вся глагольная лексика (Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко, М.А. Шелякин и др.). В качестве рабочей мы используем вторую точку зрения.

Общепринятая классификация способов глагольного действия отсутствует в науке о языке. Количество выделяемых способов достаточно велико: 40–50. Их объединяют в 2 группы: временные и количественные – или в 3 группы: временные, количественные и результативные. Последняя классификация рассмотрена в учебном пособии Е.Н. Ремчуковой «Морфология современного русского языка. Категория вида глагола». – М.: Флинта, Наука, 2004. – С. 102–134.

Перечислим основные способы глагольного действия.

- Глаголы начинательного способаобозначают начало действия: запеть, зашуметь, застучать, пойти, потащить и др.

- Глаголы длительно-ограничительногоспособа показывают, что действие происходит в течение определённого времени и ограничено этим промежутком: побегать, пробегать, погостить, поработать, проработать и т. д.

- Глаголы финитногоспособа действия имеют значение прекращения процесса, доведение его до конца или остановки в его течении: отужинать, отвоевать, отгулять и под.

- Глаголы многократногоспособа обозначают действие, повторяющееся много раз: сиживал, едал, говаривал, певал, хаживал и т. д.

- Глаголы одноактногоспособа называют действие, совершённое один раз: прыгнуть, стукнуть, боднуть, хлопнуть, махнуть и др.

- Глаголы многоактногоспособа обозначают действие, состоящее из нескольких однородных актов: махать, мелькать, вздыхать, кукарекать, хлопать и под.

- Глаголы смягчительногоспособа (неполного действия) называют действие ослабленное, умеренное, уменьшительное, ограниченное в полноте проявления: привстать, подтаять, перекусить, всплакнуть, поразвлечься и т. п.

- Глаголы распределительного (дистрибутивного)способа обозначают расчленённость действия, поочерёдное достижение результата: переловить, переломать, побросать, повыгонять и др.

- Глаголы завершительногоспособа рассматриваются в системе результативных глаголов с точки зрения достижения результата: дочитать, дописать, достирать и под.

Все способы действия тесно связаны с категорией вида. «Любую пару однокоренных глаголов, связанную отношением вида или способа действия, можно назвать аспектуальной парой, имеющей в русском языке две разновидности: “чистовидовая пара”, выражающая категориальное соотношение членов видовой оппозиции ( решить – решать и делать – сделать ), и акциональная пара, в которой осуществляется противопоставление глаголов как по виду, так и по способу действия ( петь – запеть, прыгать – прыгнуть ) или иногда – только по способу действия ( ходить – хаживать )» [Ремчукова Е.Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука. – 2004. – С. 130].

Источник

Способы глагольного действия

С грамматической категорией вида взаимодействует лексико-грамматическая категория глагола, выражающая способы глагольного действия , т.е. те значения, которые связаны с процессом действия (какой-либо момент его осуществления, интенсивность проявления, внутренняя расчлененность и др.).

Основные значения, связанные с выражением способа глагольного действия:

1) значение начинательности у глаголов совершенного вида, образованных при помощи приставок воз-, вз-, за-, по-, например: возгореться, воспылать, взмахнуть, вскрикнуть, зашагать, загреметь, побежать, подуть;

2) значение ограничения действия во времени, в полноте проявления у глаголов совершенного вида, образованных с приставкой по- или несколькими приставками, например: полежать, помечтать, посидеть, попридержать, пораздумать;

3) значение результативности (законченности действия, завершенности процесса) у глаголов совершенного вида, образованных с приставками про-, от-, у-, из-, например: проспать, отлежать (руку), отгрузить, умаяться, измокнуть, исписать;

4) значение распределительное (дистрибутивное) у глаголов совершенного вида с приставками пере-, по- и несколькими приставками, например: перебелить, перемыть, покусать, позакрывать;

5) значение интенсивности начала действия у глаголов совершенного вида, образованных при помощи суффикса -ну-, например: грянуть, хлынуть;

6) значение прерывистости действия у глаголов несовершенного вида с приставкой по- и суффиксом -ив(а)-, например: побаливать, покашливать, постукивать;

7) значение сопроводительное у глаголов несовершенного вида, образованных при помощи приставок при-, под- и суффиксов -ив(а)-, -ыв(а)-, например: приговаривать, притаптывать, подмигивать, подпрыгивать.

Способы глагольного действия

Название, тип значения, средство выражения, примеры

ХАРАКТЕРИЗОВАННЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ

Начинательный

Может сочетаться со зн. перехода в состояние (за-). Приставка за-, СВ (но заболевать, загораться, запивать – НСВ) Заблестеть, заволноваться, заиграть.

Зн. передвиж. в пространстве (по-). Приставка по-, СВ Поплыть, погнаться.

Зн. возникновения интенсивн. действия (вз-) Приставка вз-/вс-, СВ Взмолиться

Усилительный

Действие достигло чрезмерной силы, интенсивности Прист. раз-(рас/разо-) + частица -ся, СВ и НСВ: Разбушеваться разахаться Разгораться

Ограничительный

Действие ограничено во времени и в полноте. Могут быть наречия недолго, слегка и т.д.

Приставка по-, СВ (обычно непереходные) Поахать, побегать.

Переходные: Покачать, повозить

Длительно-ограничительный

Действие охватывает определенный отрезок времени

Приставка про-, неотносительные глаголы СВ: Пробегать, прогулять, проплакать

Смягчительный

С оттенком «немного, слегка»

Присоединение прист. по- к приставочным глаголам СВ: Поизноситься, поразвлечься, пообвыкнуть

С оттенком неполноты проявления действия

Соединение прист. при- с приставочным и беспристав. глаголам

Приврать — привирать

С оттенком неполноты действия и значимости

Соединение прист. под- с приставочным и беспристав. Глаголам: Подзабыть — подзабывать

СПЕЦИАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ (достижение резульната)

Финитивный

Прекращение действия, значение конца Приставка от-: Отбегать, отболеть

Завершительный (комплетивный)

Завершение конечной фазы Приставка до-: Довязать — довязывать

Интенсивный

Действие за пределом допустимого Приставка за- + -ся Заиграться

Приставка за- Загнать

Оттенок крайней полноты, интенсивности Приставка на- + -ся:Набегаться, наесться

Действие вызывает моральное удовлетвор-е Приставка у- + -ся: Убегаться, упрыгаться

Действие вызывает усталость, приводит к отриц. Последствиям Приставка до- + -ся: Добаловаться, доиграться

Кумулятивный (накопительный)

Различные оттенки накопления Приставка на-: Нагородить, набедокурить, наездить(5 км)

Распределитель-ный (дистрибутивный)

Действие – совокупность ряда актов Приставки пере- и по-: Переломал, побросал

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ХАРАКТЕРИЗОВАННЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ

Общерезультативный

Действие достигает результата или стремится к нему

В сочетании с СВ – реальное достижение результата.

При НСВ характер результативности зависит от характера употребления приставочного глагола: Выкупать, заржаветь, изготовить, накормить, окрепнуть, отомстить, побрить, приготовить, проголосовать, разбудить, слепить, ужалить

Многоактовый

Действие из нескольких однородных актов Глаголы на -а- и др. : Дергать. Вздрагивать. Грести

Одноактовый

Мгновенное действие в один прием Глаголы СВ с суффиксом -ну-:Дернуть, вздрогнуть

НЕХАРАКТЕРИЗОВАННЫЕ СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ

Статальный (глаголы состояния) Неподвижная, не связанная с перспективой развития деятельность Выделяются по значению, без общего морфемного признака: Висеть, держать, нервничать

Реляционный (глаголы отношения) Глаголы не связаны с понятием процесса: Знать, иметь, принадлежать –

Эволютивный (глаголы развития) Результата не предполагает, но связано с качеств. изменениями в объекте или субъекте: Воевать, жить, командовать, париться, удить, шалить

Способы действия – семантические, отчасти словообразовательные, группировки глаголов, выделяемые на основе общности типа протекания действия.

Источник