Способ гаструляции у земноводных

Непрерывно углубляющаяся полость ямки инвагинации соответствует полости первичного кишечника (архентерона) ланцетника. Ее углубление обусловливается весьма характерным перемещением презумптивного материала в дорсальной (передней) и в латеральных (боковых) губах бластопора.

Клетки в этих отделах начинают быстро размножаться и так же, как у ланцетника, иммигрируют внутрь ямки (архентерона), то есть, как принято говорить, происходит нарастание губ бластопора. Различие, но одновременно и общность передвижений этого материала с гаструляцией ланцетника показаны на приведенных рисунках.

Точно так же, как и у ланцетника, хордомезодермальный материал нарастает на передней губе и через край бластопора перемещается внутрь, располагаясь по средней линии спины под эктодермальной полоской будущей медуллярной пластинки. Ход хордальной закладки и медуллярной пластинки определяет, таким образом, продольную ось удлиняющегося зародыша.

Плечи ямки инвагинации, которая сначала имеет подковообразный вид, представляют собой латеральные губы бластопора; через них происходит нарастание презумптивного материала для мезодермы, который проникает под поверхностную эктодерму и перемещается по направлению к черепному концу эмбриона. При этом он располагается по бокам хордальной закладки, а краниально соединяется с головной мезодермой, берущей начало из области передней губы.

Таким образом как у ланцетника, так и у амфибий, образуется спинная сторона тела зародыша. (Сравни с предыдущей главой о гаструляции и нотогенезе ланцетника).

Наконец, мезодермальный материал нарастает и перемещается и через край задней губы, тем самым ограничивая ее и замыкая до сих пор еще открытую заднюю границу бластопора. Эта мезодерма перемещается в хвостовом направлении, проникая под энтодерму и, в конце концов, соединяясь с остальной (парахордальной) мезодермой в единый средний зародышевый листок.

Вместе с ней через отверстие бластопора медленно перемещается и громоздкая масса вегетативных клеток, которая вначале выступала из округлого бластопора в виде так называемой желточной пробки Рускони.

Наряду с этой несовершенной инвагинацией, в процессе гаструляции наблюдается еще и новое явление, также обусловленное повышенным количеством желточного вещества в вегетативных макромерах.

Пигментированная область бластодермы, соответствующая клеткам анимального полюса, из которых позднее развивается эктодерма, начинает в результате активного роста перемещаться по направлению к краям бластопора, то есть по направлению к вегетативному полюсу; таким образом, значительная часть будущих энтодермальных клеток, содержащих большое количество желтка, попадает во внутрь зародыша благодаря тому, что происходит их обрастание эктодермой. Этот сопутствующий процесс развития называется эпиболией; на более поздних стадиях филогенетического развития эпиболическое обрастание поверхностной эктодермы начинает превалировать над процессом инвагинации.

При этих процессах в результате образования и расширения полости первичного кишечника масса вегетативных клеток, создающая закладку будущей энтодермы, поворачивается на 180 градусов и образует дно и боковые стенки архентерона. Подобным образом, как и у ланцетника, у земноводных позднее из этой энтодермы формируется примитивный, первичный, кишечник.

Дорсальная крыша кишечной закладки сначала не замкнута, и в этом месте в его энтодерму проникает материал хорды и парахордальной мезодермы.

В соответствии с развитием полости первичного кишечника, с углублением ямки инвагинации и с обрастанием губ бластопора презумптивным материалом во внутрь постепенно исчезает и полость бластоцеля.

Источник

Гаструляция

Типы гаструляции

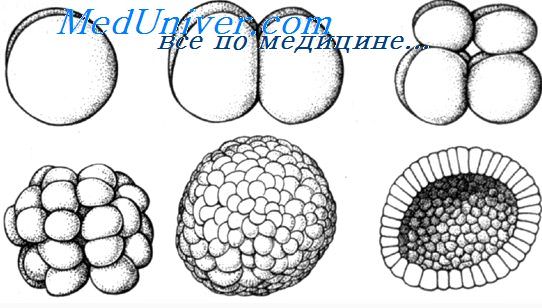

При гаструляции продолжаются изменения, начавшиеся на стадии бластулы, и поэтому разным типам бластул соответствуют и различные типы гаструляции. Переход из бластулы в гаструлу может осуществляться 4-мя основными способами: инвагинацией, иммиграцией, деляминацией и эпиболией.

Инвагинация или впячивание наблюдается в случае целобластулы. Это наиболее простой способ гаструляции, при котором вегетативная часть впячивается в бластоцель. Вначале появляется небольшое углубление в вегетативном полюсе бластулы. Затем клетки вегетативного полюса все больше и больше впячиваются в полость бластоцеля. В последующем эти клетки доходят до внутренней стороны анимального полюса. Первичная полость, бластоцель, при этом вытесняется и видна только с двух сторон гаструлы в местах изгиба клеток. Зародыш принимает куполообразную форму и становится двухслойным. Его стенка состоит из наружного листка – эктодермы и внутреннего – энтодермы. В результате гаструляции образуется новая полость – гастроцель или полость первичной кишки. Она сообщается с внешней средой с помощью кольцеобразного отверстия – бластопора или первичного рта. Края бластопора называются губами. Различают спинную, брюшную и две боковых губы бластопора.

По последующей судьбе бластопора всех животных разделяют на две большие группы: первично- и вторичноротых. К первичноротым относят животных, у которых бластопор остается постоянным или дефинитивным ртом у взрослой особи (черви, моллюски, членистоногие). У других животных (иглокожие, хордовые) бластопор или превращается в заднепроходное отверстие, или зарастает, а ротовое отверстие возникает заново на переднем конце тела зародыша. Таких животных называют вторичноротыми.

Иммиграция или вселение является наиболее примитивной формой гаструляции. При этом способе происходит перемещение отдельных клеток или группы клеток из бластодермы в бластоцель с образованием энтодермы. Если вселение клеток в бластоцель происходит лишь со стороны одного полюса бластулы, то такая иммиграция называется униполярной, а с различных участков бластулы – мультиполярной. Униполярная иммиграция свойственна некоторым гидроидным полипам, медузам и гидромедузам. В то время, как мультиполярная иммиграция является более редким явлением и наблюдается у некоторых гидромедуз. При иммиграции внутренний зародышевый листок – энтодерма может образовываться сразу в процессе проникновения клеток в полость бластоцеля. В других случаях клетки могут заполнять полость сплошной массой, а затем выстраиваться упорядоченно возле эктодермы и образовывать энтодерму. В последнем случае гастроцель появляется позднее.

Деляминация или расслаивание сводится к расщеплению стенки бластулы. Клетки, которые отделяются внутрь, образуют энтодерму, а наружные – эктодерму. Такой способ гаструляции наблюдается у многих беспозвоночных и высших позвоночных животных.

У некоторых животных в связи с увеличением количества желтка в яйцеклетке и уменьшением полости бластоцеля гаструляция только путем инвагинации становится невозможной. Тогда гаструляция происходит способом эпиболии или обрастания. Этот способ состоит в том, что мелкие анимальные клетки усиленно делятся и обрастают вокруг более крупных вегетативных. Мелкие клетки образуют эктодерму, а клетки вегетативного полюса формируют энтодерму. Такой способ гаструляции наблюдается у круглоротых и земноводных.

Процесс и способы гаструляции

Однако, все описанные способы гаструляции редко встречаются отдельно, обычно они комбинируются. Например, вместе с обрастанием может происходить впячивание (земноводные). Расслаивание может наблюдаться вместе с инвагинацией и иммиграцией (рептилии, птицы и др.).

Следовательно, в процессе гаструляции часть клеток из наружного слоя бластулы перемещается внутрь. Это вызвано тем, что в процессе исторического развития одни клетки приспособились к развитию в непосредственной связи с внешней средой, а другие – внутри организма.

На причины гаструляции единого взгляда не существует. Согласно одним взглядам, гаструляция происходит благодаря неравномерному росту клеток в разных частях зародыша. Румблер (1902) объяснял процесс гаструляции изменением формы клеток внутри и снаружи бластулы. Он считал, что клетки имеют клиновидную форму, внутри бластулы шире, а снаружи уже. Существуют взгляды, что гаструляцию может вызывать резкая интенсивность поглощения воды отдельными клетками. Но наблюдения показывают, что эти различия очень невелики.

Гольтфретер (1943) считал, что анимальный полюс бластулы прикрыт тончайшей пленкой (coat) и поэтому клетки связаны в единую массу. Клетки вегетативного полюса не связаны между собой, имеют бутылковидную форму, удлиняются и втягиваются внутрь. В передвижении клеток может играть роль степень слипания и характер межклеточных пространств. Существует также мнение, что клетки могут передвигаться, благодаря их способности к амебоидному движению и фагоцитозу. Образование третьего зародышевого листка в процессе эмбрионального развития животных осуществляется четырьмя способами: телобластическим, энтероцельным, эктодермальным и смешанным.

У многих беспозвоночных животных (первичноротые) мезодерма образуется из двух клеток – телобластов. Эти клетки обособляются рано, еще на стадии дробления. В процессе гаструляции телобласты располагаются на границе между экто- и энтодермой, начинают активно делиться и образующиеся при этом клетки врастают тяжами между наружным и внутренним листками, образуя мезодерму. Такой способ образования мезодермы называется телобластическим.

При энтероцельном способе мезодерма образуется в виде карманообразных выростов по бокам энтодермы после гаструляции. Эти выпячивания располагаются между экто- и энтодермой, образуя третий зародышевый листок. Такой способ образования мезодермы характерен для иглокожих, ланцетника.

Источник

Гаструляция

Сущность стадии гаструляции заключается в том, что однослойный зародыш — бластула — превращается в многослойный — двух- или трехслойный, называемый гаструлой (от греч. гастер — желудок в уменьшительном смысле).

У примитивных хордовых, например у ланцетника, однородная однослойная бластодерма во время гаструляции преобразуется в наружный зародышевый листок —эктодерму —и внутренний зародышевый листок — энтодерму. Энтодерма формирует первичную кишку с полостью внутри—гастроцель. Отверстие, ведущее в гастроцель, называют бластопором или первичным ртом. Два зародышевых листка являются определяющими морфологическими признаками гаструляции. Их существование на определенной стадии развития у всех многоклеточных животных, начиная с кишечнополостных и кончая высшими позвоночными, позволяет думать о гомологии зародышевых листков и единстве происхождения всех этих животных.

У позвоночных помимо двух упомянутых во время гаструляции образуется еще третий зародышевый листок — мезодерма, занимающая место между экто- и энтодермой. Развитие среднего зародышевого листка, представляющего собой хордомезодерму, является эволюционным усложнением фазы гаструляции у позвоночных и связано с ускорением у них развития на ранних стадиях эмбриогенеза. У более примитивных хордовых животных, таких, как ланцетник, хордомезодерма обычно образуется в начале следующей после гаструляции фазы — органогенезе. Смещение времени развития одних органов относительно других у потомков по сравнению с предковыми группами является проявлением гетерохронии. Изменение времени закладки важнейших органов в процессе эволюции встречается не редко.

Процесс гаструляции характеризуется важными, клеточными преобразованиями, такими, как направленные перемещения групп и отдельных клеток, избирательное размножение и сортировка клеток, начало цитодифференцировки и индукционных взаимодействий. Перечисленные клеточные механизмы онтогенеза подробно разбираются в гл. 8.2.

Рис. 7.3. Презумптивные зачатки, гаструляция и нейруляция у ланцетника.

А — презумптивные зачатки на стадии бластулы (вид снаружи) и ранней гаструлы (вид на срезе); Б — поздняя гаструла и нейруляция на сагиттальном (левый ряд) и поперечном (правый ряд) разрезах; В — пластическая модель зародыша в конце периода нейруляции:

1—анимальный полюс, 2—вегетативный полюс, 3—бластоцель, 4—гастроцель, 5—спинная и брюшная губы бластопора, 6 — головной конец зародыша, 7— модулярная пластинка, 8 — хвостовой конец зародыша, 9—спинная часть мезодермы, 10—полость вторичной кишки. 11 —сегментированные сомиты, 12—брюшная часть мезодермы; а, б, в, г, д — обозначения презумптивных и развивающихся органов: а — эктодерма кожная, б — нервная трубка, в — хорда, г — эндотерма, эпителий кишки, д —мезодерма

Способы гаструляции различны. Выделяют четыре разновидности направленных в пространстве перемещений клеток, приводящих к преобразованию зародыша из однослойного в многослойный.

Инвагинация — впячивание одного из участков бластодермы внутрь целым пластом. У ланцетника впячиваются клетки вегетативного полюса, у земноводных инвагинация происходит на границе между анимальным и вегетативным полюсами в области серого серпа. Процесс инвагинации возможен только в яйцах с небольшим или средним количеством желтка.

Эпиболия — обрастание мелкими клетками анимального полюса более крупных, отстающих в скорости деления и менее подвижных клеток вегетативного полюса. Такой процесс ярко выражен у земноводных.

Деноминация —расслоение клеток бластодермы на два слоя, лежащих друг над другом. Деламинацию можно наблюдать в дискобластуле зародышей с частичным типом дробления, таких, как пресмыкающиеся, птицы, яйцекладущие млекопитающие. Деламинация проявляется в эмбриобласте плацентарных млекопитающих, приводя к образованию гипобласта и эпибласта.

Иммиграция — перемещение групп или отдельных клеток, не объединенных в единый пласт. Иммиграция встречается у всех зародышей, но в наибольшей степени характерна для второй фазы гаструляции высших позвоночных.

В каждом конкретном случае эмбриогенеза, как правило, сочетаются несколько способов гаструляции.

Морфология гаструляции. Более детальное рассмотрение гаструляции у ланцетника, лягушки, цыпленка и млекопитающих, к чему мы переходим, поможет глубже понять эволюционные связи и разобраться в закономерностях индивидуального развития.

Гаструляция ланцетника показана на рис. 7.3. Разными маркерами на стадии бластулы (рис. 7.3, А) отмечены презумптивные (предполагаемые) зачатки. Это области бластулы, из клеточного материала которых, в ходе гаструляции и раннего органогенеза (нейруляции), обычно образуются совершенно определенные зародышевые листки и органы (рис. 7.3, Б и В).

Инвагинация начинается на вегетативном полюсе. Из-за более быстрого деления клетки анимального полюса разрастаются и толкают внутрь бластулы клетки вегетативного полюса. Этому способствует изменение состояния цитоплазмы в клетках, образующих губы бластопора и прилежащих к ним. Вследствие инвагинации бластоцель уменьшается, а гастроцель увеличивается. Одновременно с исчезновением бластоцеля эктодерма и энтодерма приходят в тесный контакт. У ланцетника, как и у всех вторичноротых животных (к ним относят тип Иглокожие, тип Хордовые и некоторые другие малочисленные типы животных), область бластопора превращается в хвостовую часть организма в отличие от первичноротых, у которых бластопор соответствует головной части. Ротовое отверстие у вторичноротых образуется на противоположном бластопору конце зародыша.

Рис. 7.4. Колбовидные клетки в области бластопора ранней гаструлы амфибий: 1 — колбовидные клеит, 2 — спинная губа бласгопора

Гаструляция у земноводных имеет много общего с гаструляцией ланцетника, но так как в яйцеклетках у них желтка намного больше и расположен он преимущественно на вегетативном полюсе, крупные бластомеры амфибластулы не способны впячиваться внутрь. Инвагинация проходит несколько иначе. На границе между анимальным и вегетативным полюсами в области серого серпа клетки сначала сильно вытягиваются внутрь, принимая вид «колбовидных» (рис. 7.4), а затем тянут за собой клетки поверхностного слоя бластулы. Возникают серповидная бороздка и спинная губа бластопора.

Одновременно более мелкие клетки анимального полюса, делящиеся быстрее, начинают перемещаться в сторону вегетативного полюса. В области спинной губы они подворачиваются и впячиваются, а с боков и со стороны, противоположной серповидной бороздке, обрастают более крупные клетки. Затем процесс эпиболии приводит к тому, что образуются боковые и брюшная губы бластопора. Бластопор смыкается в кольцо, внутри которого некоторое время видны крупные светлые клетки вегетативного полюса в виде так называемой желточной пробки. Позднее они полностью погружаются внутрь, а бластопор сужается.

С помощью метода маркировки прижизненными (витальными) красителями у земноводных детально изучены перемещения клеток бластулы во время гаструляции, Установлено, что конкретные области бластодермы, называемые презумптивными (от лат. praesumptio — предположение), при нормальном развитии оказываются сначала в составе определенных зачатков органов, а затем в составе самих органов (рис. 7.5). Известно, что у бесхвостых амфибий материал презумптивной хорды и мезодермы на стадии бластулы лежит не на ее поверхности, а во внутренних слоях стенки амфибластулы, однако примерно на тех уровнях, как это показано на рисунке. Анализ ранних этапов развития земноводных позволяет сделать заключение о том, что овоплазматическая сегрегация, которая отчетливо проявляется в яйцеклетке и зиготе (рис. 7.6), имеет большое значение в определении судьбы клеток, унаследовавших тот или иной участок цитоплазмы. Определенное сходство процессов гаструляции и области презумптивных органов у земноводных и ланцетника, т.е. гомология основных органов, таких, как нервная трубка, хорда, вторичная кишка, указывает на их филогенетическое родство.

Рис. 7.5. Карта областей презумптивных зачатков органов на ранних стадиях эмбрионального развития амфибий. А — стадия бластулы (вял слева); Б—Д —последовательные этапы гаструляции (сагиттальные срезы); Е — начало нейруляции (поперечный срез):

1—кожная эктодерма, 2—нервная трубка, 3—хорда, 4—мезодерма сомитов, 5—мезодерма спланхнотомов, 6 —энтодерма, 7 —бластоцель, 8—серповидная бороздка, 9—гастроцель, 10— спинная губа бластопора, 11—желточная пробка, 12—полость вторичной кишки, 13—нервные валики

Гаструляция у зародышей с мepoблacтическимтипом дробления и развития имеет свои особенности. У птиц она начинается вслед за дроблением и образованием бластулы во время прохождения зародыша по яйцеводу. К моменту откладки яйца зародыш уже состоит из нескольких слоев: верхний слой называют эпибластом, нижний — первичным гипобластом (рис. 7.2, В). Между ними находится узкая щель — бластоцель. Затем образуется вторичный гипобласт, способ образования которого не вполне ясен. Имеются данные о том, что в первичном гипобласте птиц берут начало первичные половые клетки, а вторичный — образует внезародышевую энтодерму. Образование первичного и вторичного гипобласта рассматривают как явление, предшествующее гаструляции.

Основные события гаструляции и окончательное образование трех зародышевых листков начинаются после откладки яиц с началом инкубации. Возникает скопление клеток в задней части эпибласта как результат неравномерного по скорости деления клеток и перемещения их с боковых участков эпибласта к центру, навстречу друг другу. Образуется так называемая первичная полоска, которая вытягивается в направлении к головному концу. В центре первичной полоски образуется первичная бороздка, а по краям — первичные валики. На головном конце первичной полоски возникает утолщение — гензеновский узелок, а в нем — первичная ямка (рис. 7.7).

Когда клетки эпибласта входят в первичную бороздку, их форма изменяется. Они напоминают по форме «колбовидные» клетки гаструлы земноводных. Затем эти клетки приобретают звездчатую форму и погружаются под эпибласт, образуя мезодерму (рис. 7.8). Энтодерма образуется на основе первичного и вторичного гипобласта с добавлением нового поколения энтодермальных клеток, мигрирующих из верхних слоев, бластодермы. Наличие нескольких генераций энтодермальных клеток указывает на растянутость периода гаструляции во времени.

Рис. 7.6. Овоплазматическая сегрегация в икринке травяной лягушки.

А — сразу после оплодотворения; Б—через 2 ч после оплодотворения (вид слева): 1 — пигментированная анимальная область, 2—непигментированная негативная область, 3—головно-хвостовая ось будущего организма, 4—серый серп, 5 — спинная сторона, 6 — брюшная сторона

Рис. 7.7. Куриный зародыш на стадии первичной полоски

(вид со спинной стороны):

1 — темная область, 2 — просвечивающая область зародышевого диска

Часть клеток, мигрирующая из эпибласта через гензеновский узелок, образует будущую хорду. Одновременно с закладкой и удлинением хорды гензеновский узелок и первичная полоска постепенно исчезают в направлении от головного к хвостовому концу. Это соответствует сужению и закрытию бластопора. По мере сокращения первичная полоска оставляет за собой сформированные участки осевых органов зародыша в направлении от головных к хвостовым отделам. Представляется обоснованным рассматривать перемещения клеток в курином зародыше как гомологичные эпиболии, а первичную полоску и гензеновский узелок — как гомологичные бластопору в спинной губе гаструлы земноводных.

Интересно отметить, что клетки зародышей млекопитающих (гл. 7.6.1), несмотря на то что у названных животных яйцеклетки имеют малое количество желтка, а дробление полное, в фазе гаструляции сохраняют перемещения, свойственные зародышам пресмыкающихся и птиц. Это подтверждает представление о происхождении млекопитающих от предковой группы, у которой яйца были богаты желтком.

Рис. 7.8. Куриный зародыш на стадии первичной полоски (поперечный срез).

А, Б — при малом и большом увеличении: 1 — эктодерма, 2 — энтодерма, 3 —мезодерма, 4 — первичный валик, 5 — первичная бороздка

Особенности стадии гаструляции. Гаструляция характеризуется разнообразными клеточными процессами. Продолжается митотическое размножение клеток, причем оно имеет разную интенсивность в разных частях зародыша. Вместе с тем наиболее характерная черта гаструляции состоит в перемещении клеточных масс. Это приводит к изменению строения зародыша и превращению его из бластулы в гаструлу. Происходит сортировка клеток по их принадлежности к разным зародышевым листкам, внутри которых они «узнают» друг друга.

На фазу гаструляции приходится начало цитодифференцировки, что означает переход к активному использованию биологической информации собственного генома. Одним из регуляторов генетической активности является различный химический состав цитоплазмы клеток зародыша, установившийся вследствие овоплазматической сегрегации. Так, эктодермальные клетки земноводных имеют темный цвет из-за пигмента, попавшего в них из анимального полюса яйцеклетки, а клетки энтодермы — светлый, так как происходят из вегетативного полюса яйца.

Во время гаструляции очень велика роль эмбриональной индукции. Показано, что появление первичной полоски у птиц — результат индукционного взаимодействия между гипобластом и эпибластом. Гипобласту присуща полярность. Изменение положения гипобласта по отношению к эпибласту вызывает изменение ориентации первичной полоски.

Подробно обо всех перечисленных процессах рассказано в главе 8.2. Следует заметить, что такие проявления целостности зародыша как детерминация, эмбриональная регуляция и интегрированность присущи ему во время гаструляции в той же мере как и во время дробления (см. разд. 8.3).

Источник