Способ гаструляции у лягушек

Непрерывно углубляющаяся полость ямки инвагинации соответствует полости первичного кишечника (архентерона) ланцетника. Ее углубление обусловливается весьма характерным перемещением презумптивного материала в дорсальной (передней) и в латеральных (боковых) губах бластопора.

Клетки в этих отделах начинают быстро размножаться и так же, как у ланцетника, иммигрируют внутрь ямки (архентерона), то есть, как принято говорить, происходит нарастание губ бластопора. Различие, но одновременно и общность передвижений этого материала с гаструляцией ланцетника показаны на приведенных рисунках.

Точно так же, как и у ланцетника, хордомезодермальный материал нарастает на передней губе и через край бластопора перемещается внутрь, располагаясь по средней линии спины под эктодермальной полоской будущей медуллярной пластинки. Ход хордальной закладки и медуллярной пластинки определяет, таким образом, продольную ось удлиняющегося зародыша.

Плечи ямки инвагинации, которая сначала имеет подковообразный вид, представляют собой латеральные губы бластопора; через них происходит нарастание презумптивного материала для мезодермы, который проникает под поверхностную эктодерму и перемещается по направлению к черепному концу эмбриона. При этом он располагается по бокам хордальной закладки, а краниально соединяется с головной мезодермой, берущей начало из области передней губы.

Таким образом как у ланцетника, так и у амфибий, образуется спинная сторона тела зародыша. (Сравни с предыдущей главой о гаструляции и нотогенезе ланцетника).

Наконец, мезодермальный материал нарастает и перемещается и через край задней губы, тем самым ограничивая ее и замыкая до сих пор еще открытую заднюю границу бластопора. Эта мезодерма перемещается в хвостовом направлении, проникая под энтодерму и, в конце концов, соединяясь с остальной (парахордальной) мезодермой в единый средний зародышевый листок.

Вместе с ней через отверстие бластопора медленно перемещается и громоздкая масса вегетативных клеток, которая вначале выступала из округлого бластопора в виде так называемой желточной пробки Рускони.

Наряду с этой несовершенной инвагинацией, в процессе гаструляции наблюдается еще и новое явление, также обусловленное повышенным количеством желточного вещества в вегетативных макромерах.

Пигментированная область бластодермы, соответствующая клеткам анимального полюса, из которых позднее развивается эктодерма, начинает в результате активного роста перемещаться по направлению к краям бластопора, то есть по направлению к вегетативному полюсу; таким образом, значительная часть будущих энтодермальных клеток, содержащих большое количество желтка, попадает во внутрь зародыша благодаря тому, что происходит их обрастание эктодермой. Этот сопутствующий процесс развития называется эпиболией; на более поздних стадиях филогенетического развития эпиболическое обрастание поверхностной эктодермы начинает превалировать над процессом инвагинации.

При этих процессах в результате образования и расширения полости первичного кишечника масса вегетативных клеток, создающая закладку будущей энтодермы, поворачивается на 180 градусов и образует дно и боковые стенки архентерона. Подобным образом, как и у ланцетника, у земноводных позднее из этой энтодермы формируется примитивный, первичный, кишечник.

Дорсальная крыша кишечной закладки сначала не замкнута, и в этом месте в его энтодерму проникает материал хорды и парахордальной мезодермы.

В соответствии с развитием полости первичного кишечника, с углублением ямки инвагинации и с обрастанием губ бластопора презумптивным материалом во внутрь постепенно исчезает и полость бластоцеля.

Источник

Способ гаструляции у лягушек

Эмбриогенез в нашем толковании представляет собой понятие, характеризующее некоторую совокупность свойств организма, относящихся к его раннему онтогенезу. Известно, что во время эмбриогенеза отношения организма к среде менее разнообразны, чем таковые будут в после зародышевом развитии, и поэтому они в известном смысле легче определены.

Изменчивость зародышей иccледовали главным образом в еcтественных условиях. Иными cловами последняя характеризует норму реакции под влиянием комплекса условий естественной среды обитания. В контролируемых экспериментальных условиях обнаружены ещё более детальные характеристики вариаций признаков. Так показано влияние на эмбриональное развитие таких факторов как температура, магнитное поле, ультрафиолетовое излучение.

В природных условиях экологические факторы воздействуют в комплексе. При этом в одних случаях они оказываются синергистами, в других–антагонистами. В частности, при совместном влиянии изменений кислотности воды и содержании ионов алюминия на оплодотворение и зародышевое развитие травяной лягушки выживаемость эмбрионов cнижается. Выжившие эмбрионы часто c уродствами. Повышенная кислотность воды в присутствии тяжелых металлов не оказывает заметного влияния на процессы оплодотворения и дальнейший онтогенез травяной лягушки.

Впервые выявлены различия морфометрических параметров головастиков 2 видов амфибий, на примере Малоазиатской лягушки – Rаnаmаcrоcnеmis Bоulеngеr,серой лягушки (Rаnаfuscа). После воздействия избранного фактора среды, который реализуется в виде изменения cтепени изменчивости микропопуляции cибcов и позволяет оценить cтепень динамической устойчивости популяционной cтруктуры вида, являющейся основой биоразнообразия и, cоответственно, биологических ресурсов [1].

Мои наблюдения за развитием земноводных в искусственных и естественных условиях, свидетельствуют о различном развитии амфибий. Это доказывает и показывает прямое воздействие условий содержания организмов и влияние окружающей среды на процессы метаморфоза данных организмов[2].

Онтогенез это индивидуальное развитие организмов, которое подразделяется на два периода: эмбриональный и постэмбриональный.

В основу понятия «Онтогенез», в нашем представлении, являются приспособительные отношения организма к среде и при том те из них, которые определяют основные стороны его жизни, как, например, приспособления к питанию, дыханию, выделению продуктов обмена, расселению, миграциям, связанным с паразитизмом и некоторые другие.

Эмбриональный период – от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек.

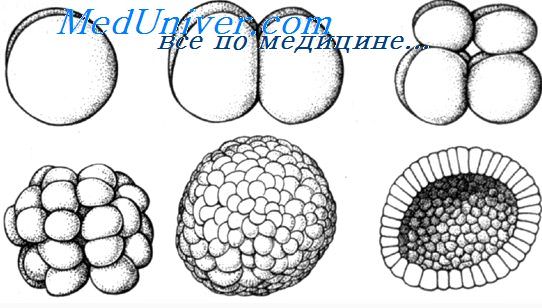

Дробление-ряд последовательных митотических делений оплодотворенного или инициированного к развитию яйца. Дробление представляет собой первый период эмбрионального развития, который присутствует в онтогенезе всех многоклеточных животных и приводит к образованию зародыша, называемого [бластулой] (зародыш однослойный). При этом масса зародыша и его объем не меняются, то есть они остаются такими же, как у зиготы, а яйцо разделяется на все более мелкие клетки – бластомеры. После каждого деления дробления клетки зародыша становятся все более мелкими, то есть меняются ядерно-плазменные отношения: ядро остается таким же, а объем цитоплазмы уменьшается. Процесс протекает до тех пор, пока эти показатели не достигнут значений, характерных для соматических клеток. Дробление яйца, у которого дробится только сконцентрированная на анимальном полюсе «шапочка» цитоплазмы, где находится ядро зиготы, называется неполным.

При неполном поверхностном дроблении в глубине желтка происходят первые синхронные ядерные деления, не сопровождающиеся образованием межклеточных границ. Ядра, окруженные небольшим количеством цитоплазмы, равномерно распределяются в желтке. Когда их становится достаточно много, они мигрируют в цитоплазму, где затем после образования межклеточных границ возникает бластодерма.

Топография серого серпа

На поверхности икринки некоторых видов амфибий можно обнаружить серый серп. Это участок который появляется в оплодотворенном яйце вдоль границы между темноокрашенной цитоплазмы анимальной полусферы и светлой полусферы и имеет форму полумесяца. Образование этого участка связана с перераспределением цитоплазмы яйцеклетки в процессе оплодотворения и развития зиготы. Серый серп чаще всего образуется на будущей спинной стороне животного. Его появление связано с проникновением спермия в яйцеклетку, когда напротив места пенетроции спермия поверхностный слой цитоплазмы смещается на 30 ° по отношению к внутренней цитоплазме [32].

Образующаяся в результате оплодотворения зигота дробится полностью, но неравномерно. На анимальном полюсе образуются мелкие бластомеры – микромеры, на вегетативном – крупные клетки – макромеры. Дробление заканчивается образованием амфибластулы, стенка которой – бластодерма, состоит из нескольких рядов клеток, а бластоцель смещена к анимальному полюсу.

У некоторых амфибий на одной стороне с неоплодотворенного яйца имеется пигментированная полоска, которая называется серым серпом. Она соответствует месту начала гаструляции.

Процесс гаструляции начинается в области серого серпа, где возникает серповидная бороздка, представляющая собой зачаток бластопора. Серый серп образуется в плоскости вхождения сперматозоида в яйцо, на границе вегетативного и анимального полушарий.

[Гаструляция] (впячивание) – гаструла формируется в результате инвагинации клеток. В ходе гаструляции клетки зародыша практически не делятся и не растут. Происходит активное передвижение клеточных масс ([морфогенетические] движения). В результате гаструляции формируются зародышевые листки. Гаструляция приводит к образованию зародыша, называемого [гаструлой.]

Первичный органогенез – процесс образования комплекса осевых органов. В разных группах животных этот процесс характеризуется своими особенностями. Например, у [ хордовых]на этом этапе происходит закладка [нервной трубки, хорды] и [кишечной трубки].

В ходе дальнейшего развития формирование зародыша осуществляется за счет процессов роста, [дифференцировки и морфогенеза]. Рост обеспечивает накопление клеточной массы зародыша. В ходе процесса дифференцировки возникают различно специализированные клетки, формирующие различные ткани и органы. Процесс морфогенеза обеспечивает приобретение зародышем специфической формы. [6]

Pезультаты работы cвидетельствуют о том, что эмбриональное развитие земноводных под воздействием избранного фактора cреды в определенной cтепени характеризуется разнонаправленными изменениями линейных параметров головастиков. Это проявляется в увеличении или уменьшении морфологических параметров головастиков и влияние на их метаморфозный процесс в исследованных мною микропопуляциях, что характеризует полиморфизм (биоразнообразие сибсов) из одной и той же кладки икры. Следовательно, эмбриогенез земноводных является адекватной тест-системой для диагностики влияния экологических факторов на биоразнообразие сибсов микропопуляций, важное при решении вопросов экологического мониторинга водных экосистем.

Изучение земноводных я начала с их кладок. Было несколько выездов, которые были безрезультативны т. к. материала для исследования не было из за погодных условий.

Кладка икры у лягушек

Диаметр яйцеклетки 1,7-2,4 мм. После икрометания лягушки покидают водоемы. Они могут перемещаться на расстояние от 50 м до 3 км.

Некоторые наблюдения показывают (хотя это не научно доказанные факты) что оплодотворение яйцеклеток происходит не в толще воды, а при выходе из самки.

Эмбриональное развитие длится от 7 до 40 суток (в высокогорье наблюдения проводились в селении Тиб Зарамагского ущелья). Вылупившиеся личинки имеют длину 7-10 мм. Много икры и личинок погибает при весенних заморозках, а также при пересыхании водоемов. Личиночное развитие протекает за 45-90 суток. Головастики перед метаморфозом достигают в длину до 17 мм (без хвоста). На ротовом диске зубчики расположены в 3 ряда выше клюва и 3-4 ряда ниже его. К метаморфозу выживает в среднем менее 1 % от отложенной икры. Сеголетки появляются с cередины июня до конца августа при длине тела 12 мм и более.

Pазмножение у малоазиатских лягушек начинается обычно cразу после вcкрытия водоемов, при температуре воды +5. + 7 °C, чаще в марте, апреле или мае. Период икрометания 20-25 дней (в высокогорных популяциях больше). Икрометание происходит как днем, так и ночью. В кладке 1200-3500 яиц. Личиночное развитие продолжается 45-90 дней (в горах меньше). Длина тела cеголеток cразу поcле метаморфоза 12-19 мм. Половозрелость наступает после второй, чаще третьей зимовки при длине тела 50-60 мм. [1]

Лягушки откладывают икру в конце марта начале апреля, но это зависит еще от внешних условий (температура).

Кладки были взяты 31 марта в селении Тиб Зарамагского ущелья. Наблюдались одновременно кладки малоазиатской лягушки и в меньшей степени, нитчатой формы кладки яиц озерной жабы.

Как я поняла из количества кладок зеленая жаба икрометит по срокам раньше малоазиатской. Отсюда следует, что икра жабы холодоустойчивей, чем бурой лягушки.

Для своей работы я поместила уже оплодотворенную икру в искусственные условия для дальнейшего развития. И другие яйца, с этой кладки, в наиболее приближенные к естественным условиям.

Далее протекал процесс постэмбрионального периода. [6]

Постэмбриональный период – от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти организма.

Постэмбриональный период подразделяется в свою очередь у разных организмов на разные виды развития: прямое и непрямое.

Прямое развитие можно наблюдать у рептилий, птиц, млекопитающих. Когда новорожденный организм похож на родительскую особь. Отличительным свойством является только размеры.

Непрямое развитие (личиночное развитие, развитие с метаморфозом) – появившийся организм отличается по строению от взрослого организма, обычно устроен проще, может иметь специфические органы, такой зародыш называется личинкой. [Личинка] питается, растет и со временем личиночные органы заменяются органами, свойственными взрослому организму [имаго].[6] Данный тип развития можно наблюдать у насекомых, рыб, земноводных. В чем и состоит моя исследовательская работа.

Постэмбриональный период у земноводных начинается с формирования головастиков. Сеголетки проходят несколько этапов превращений. Головастик по своему внутреннему и внешнему строению схож с рыбой. Об этом свидетельствует наличие у головастика двухкамерного сердца, один круг кровообращения, наличие жабр и наличие хвоста в виде хвостового плавника. Это является ещё доказательством тому, что земноводные это переходная форма от водных обитателей к наземным видам животных. В постэмбриональный период амфибии проходят несколько этапов превращений (метаморфоз).

Постэмбриональное развитие сопровождается ростом и развитием.

Лягушки обычно размножаются в тех же водоёмах, в которых зимуют, выбирая наиболее прогреваемые ее участки. Места икрометания внутри водоема более или менее постоянны год от года. Иногда их несколько в одном озере. Лягушки довольно разборчивы в выборе водоемов для размножения.

В период эмбрионального и личиночного развития амфибий происходят существенные колебания температуры и влажности, которые могут влиять негативно на развитие зародышей и головастиков. Например, каждый год наблюдаются периоды похолодания и потепления в период размножения и эмбриогенеза малоазиатской лягушки. Процесс размножения во время похолодания приостанавливается. Иногда, после окончания таяния снега, уровень воды в местах размножения падает, кладки высыхают. При недостатке воды повышается концентрация головастиков, а так же естественных врагов, паразитов и собственных метаболитов, что приводит к депрессии личинок земноводных.

Малоазиатская лягушка населяет Малую Азию, Кавказ и Предкавказье. Она обитает в широколиственных, смешанных и хвойных лесах, на болотах, в горных и предгорных лесах и степях, на субальпийских и альпийских лугах. В сухих районах живет у постоянных водоемов: озер, рек, ручьев и т.д., обычно окруженных густой травянистой и кустарниковой растительностью. Малоазиатская лягушка в Северной Осетии широко распространена. Малочисленна она в степной зоне (Терско – Кумская). Здесь ее находили в пойме р. Терек в окрестностях г. Моздока. В лесостепной (Осетинская наклонная равнина) зоне она более многочисленна в южной части в окрестностях селений: Сунжа, Гизель, Дзаурикау, Кодахджин, Хаталдон, Суадаг, Бирагзанг, Синдзикау, Дур – Дур, Чикола, Хазнидон и др. В лесном и субальпийском поясах она многочисленнее, чем в лесостепной зоне. Размножение у малоазиатской лягушки происходит в марте – мае. Икра откладывается ночью на мелководье единовременно одним общим комком. Одна самка откладывает от 3500 до 5000 икринок.

Икринки малоазиатской лягушки погружены в округлую упругую желеобразную массу, сохраняющую свою форму в начальный период эмбриогенеза. Зародыши у малоазиатской лягушки лежащие в глубине кладки развиваются медленнее. К концу эмбриогенеза, кладка уплощается, все зародыши приближаются к хорошо прогреваемой водной поверхности (рис. 1).

Озерная лягушка, относящаяся к группе зеленых лягушек,- самый крупный вид среди земноводных нашей фауны. Самки всегда крупнее самцов. Однако в разных местах обитания величина животных заметно изменяется. Максимального размера достигают озерные лягушки, обитающие между 45-50 ° с.ш. и 30-50 °в.д. иными словами, самые крупные особи живут в центре ареала, отличающегося, видимо самыми благоприятными условиям и существования для вида. По мере продвижения к границам ареала размеры озерной лягушки уменьшаются.

Икру откладывает в воду, там же происходит развитие личинок. Икра откладывается в виде комка, образовавшегося от склеивания слизистых яйцевых оболочек. Озерные лягушки выметывают икру одним комком или отдельными кучками (порциями) от 3 до 10. Порции могут быть на разных стадиях в зависимости от промежутков времени между откладыванием порций кладки. Икрометание у южных популяций особенно продолжителен. Растянутость определяться откладкой икры порциями или неодновременным созреванием ее разных особей. Икрометание начинается когда средняя температура воды достигает 15,6-18,6 °С.

Это свидетельствует о значительной теплолюбивости озерной лягушки. Личинки озерных лягушек первое время остаются на тех местах, где они появились на свет, и держатся кучкой, но затем очень скоро расплываются по всему водоему. В глубоких и больших водоемах головастики обычно держатся у берегов, где вода теплее и где им, вероятно, легче добывать корм. Они ведут дневной образ жизни. На ночь головастики опускаются на дно и прячутся под камнями и растительностью. Озерная лягушка в Северной Осетии встречается в степной (Терско – Кумская низменность), лесостепной (Осетинская наклонная равнина) и лесной (Пастбищный хребет и северные склоны Скалистого хребта) зонах. Наиболее многочисленна она в районе Осетинской наклонной равнины (рис. 2).

Амфибии развиваются, как правило, в воде. Из отложенной в воду икры вылупляются личинки, приспособленные к водной жизни – они дышат жабрами и обладают непарной плавниковой складкой и хвостом как органами плавания. Переход от личиночной жизни к наземно-воздушной жизни взрослого животного сопровождается довольно бурной перестройкой – метаморфозом. Последний достигает особенно большой сложности у бесхвостых амфибий – лягушек и жаб, так как у них коренным образом меняется и способ питания, а следовательно, перестраиваются и органы пищеварения. В связи с переходом к воздушному дыханию у всех амфибий во время метаморфоза происходят значительные изменения кровообращении, изменяется и строение, а также и окраска Кожи. Происходят и многие другие изменения. Одни из этих изменений имеют прогрессивный характер (развитие органов взрослого животного), другие регрессивный (редукция личиночных органов).[4]

Целью моей работы являлось: наблюдение за развитием амфибий малоазиатской лягушки и бурой жабы.

Эмбрионы, которые помещены в искусственную среду, в развитии отставали, и не развивались, пока им не создали более естественные условия. В течении 70 суток изменения в развитии не наблюдались.

Те эмбрионы, которые были в естественных условиях, процесс метаморфоза протекал без изменений. За период 20 суток появились изменения в строении: наличие хвостового отдела, голова, глаза. Дальнейший метаморфоз протекал за период 60 дней. Сформировались лягушки, которые вели самостоятельный, свободный образ жизни и без изменений во внешнем строении.

В ходе проведенных нами исследований выявлен рост контрольных организмов. Экспериментальные организмы под воздействием факторов среды. Отсюда следует, что личинки амфибий менее устойчивы к воздействию различных факторов среды, следовательно, эмбриогенез является адекватной тест-системой для прогноза состояния как водной среды, так и всей окружающей их среды обитания. Непрерывное воздействие избранного фактора среды на несколько стадий онтогенеза и метаморфозного развития малоазиатской и озерной лягушек привело к уменьшению всех линейных размеров головастиков.

Контрольные и экспериментальные кладки яиц малоазиатской лягушки

Источник