- Способ гаструляции у человека схема

- Гаструляция

- Способы гаструляции

- Образование мезодермы

- Первичный органогенез

- 3. Понятие и основные механизмы гаструляции. Типы гаструляции. Морфологическая и временная характеристика двухнедельного зародыша человека. Представление о критических периодах развития.

- 33. Основные стадии эмбриогенеза. Понятие и механизмы гаструляции. Типы гаструляции у различных животных. Характеристика гаструляции у человека.

Способ гаструляции у человека схема

У человека имплантация погружная, или интерстициальная. За одни сутки бластоциста погружается в эндометрий почти наполовину, а через 40 часов — полностью. Дефект, образовавшийся в слизистой оболочке матки, восстанавливается в течение 5 суток. Условно имплантация состоит из двух фаз — прилипания (адгезии) бластоцисты к слизистой оболочке матки и погружения (инвазии) бластоцисты в глубину слизистой оболочки.

На 6-е сутки эмбриогенеза бластоциста прикрепляется к эпителию эндометрия (обычно, эмбриональным полюсом в области задней или вентральной стенки у маточного угла). В адгезии бластоцисты важную роль играют вещества группы интегринов, вырабатываемые эпителиоцитами слизистой оболочки матки. В норме у женщин между 19-24 сутками менструального цикла — т. е. в самые оптимальные для взаимодействия с бластоцистой сроки, наблюдается активная экспрессия гена интегрина в эпителиоцитах слизистой оболочки матки.

Гаструляция

У зародыша человека гаструляция инициируется в конце 1-й недели развития, сразу по окончании дробления и сброса прозрачной зоны, когда зародыш начинает погружаться в стенку матки.

1-я фаза гаструляция продолжается всю 2-ю неделю развития. Материал внутренней клеточной массы расщепляется способом деламинации на два листка — эпибласт (верхнюю часть) и гипобласт (нижнюю часть). Клетки гипобласта — мелкие кубические, их цитоплазма имеет пенистый вид, они формируют тонкий слой под эпибластом и граничат с полостью бластоцисты. Клетки эпибласта более высокие и имеют вид псевдомногослойного призматического эпителия.

Клетки эпибласта разобщаются посредством небольших полостей, при слиянии которых в дальнейшем формируется амниотическая полость. В нижней части амниотической полости остается небольшая группа клеток эпибласта — материал будущего зародыша (эмбриобласт) и внезародышевых органов.

2-я фаза гаструляции происходит на 3-й неделе развития, осуществляется способом иммиграции и завершается формированием трех зародышевых листков — эктодермы, мезодермы, энтодермы. В будущем из материала этих листков возникнут ткани эмбриона и внезародышевых органов. Происходящие во 2-й фазе гаструляции события напоминают таковые у куриного зародыша и представителей млекопитающих.

Инициация иммиграции связана с активной и неравномерной в разных участках эпибласта пролиферацией клеток, которая приводит к формированию клеточных потоков и образованию на поверхности эпибласта структур, известных как первичная полоска и гензеновский узелок. Округлый и плоский зародышевый диск во 2-ю фазу гаструляции превращается в вытянутый с расширенным краниальным и более узким каудальным концами.

Особое морфогенетическое значение в раннем эмбриогенезе принадлежит головному отростку (нотохорду). Головной отросток растет в краниальном направлении между эпи- и гипобластом, пока не достигнет прехордальной пластинки, которая является «индикатором» будущего рта зародыша. Головной отросток дает начало развитию хорды зародыша — своеобразного клеточного стержня, который определяет первичную ось эмбриона и придает ему «жесткость».

Хорда формирует ось скелета зародыша человека и является основой развития костей осевого скелета (позвоночника, ребер, грудины, черепа). Вокруг хорды в будущем сформируется позвоночный столб. Нотохорд оказывает важное индуцирующее влияние на дифференцировку прилежащего к нему сверху участка эктодермы в нервную пластинку и далее — в нервную трубку, из которой будут развиваться головной и спинной мозг. К концу 3-й недели эмбриогенеза хорда почти полностью сформирована и простирается от орофарингеальной мембраны до каудального конца зародыша.

Источник

Способы гаструляции

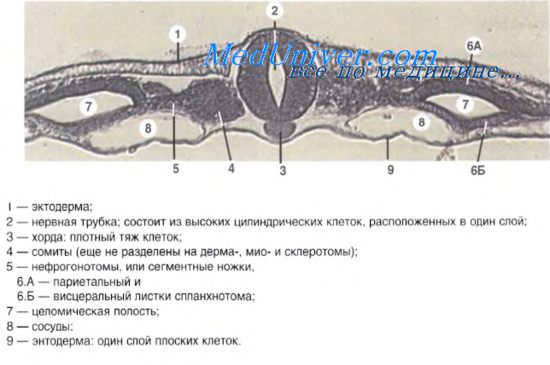

Рис. 315. Гаструла.

1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — бластопор;

зависимости от типа бластулы и от особенностей перемещения клеток, различают следующие основные способы образования двухслойного зародыша, или способы гаструляции (рис. 316):

Инвагинация. При данном способе один из участков бластодермы начинает впячиваться внутрь бластоцеля (у ланцетника). При этом бластоцель практически полностью вытесняется. Образуется двухслойный мешок, наружная стенка которого является первичной эктодермой, а внутренняя — первичной энтодермой, выстилающей полость первичной

кишки, или гастроцель. Отверстие, при помощи которого полость сообщается с окружающей средой, называетсябластопором,илипервичным ртом. У представителей разных групп животных судьба бластопора различна. Упервичноротых животныхон превращается в ротовое отверстие. Увторичноротыхбластопор зарастает, и на его месте нередко возникает анальное отверстие, а ротовое отверстие прорывается на противоположном полюсе (переднем конце тела).

Рис. 316. Типы гаструл:

1 — инвагинационная; 2 — эпиболическая; 3 — иммиграционная; 4 — деламинационная; а — эктодерма; б — энтодерма; в — гастроцель

Иммиграция — выселение части клеток бластодермы в полость бластоцеля (у высших позвоночных). Из них образуется энтодерма.

Деламинациявстречается у животных, имеющих бластулу без бластоцеля (у птиц). При таком способе гаструляции клеточные перемещения минимальны или совсем отсутствуют, так как происходит расслоение — наружные клетки бластулы преобразуются в эктодерму, а внутренние формируют энтодерму.

Эпиболияпроисходит, когда более мелкие бластомеры анимального полюса дробятся быстрее и обрастают более крупные бластомеры вегетативного полюса, образуя эктодерму (у земноводных). Клетки вегетативного полюса дают начало внутреннему зародышевому листку — энтодерме.

Описанные способы гаструляции редко встречаются в чистом виде и обычно наблюдаются их сочетания (инвагинация с эпиболией у амфибий или деляминация с иммиграцией у иглокожих).

Образование мезодермы

- Чаще всего клеточный материал мезодермы входит в состав энтодермы. Он впячивается в бластоцель в виде карманообразных выростов, которые затем отшнуровываются.

При образовании мезодермы происходит образование вторичной полости тела, или целома.

Первичный органогенез

Процесс формирования органов в эмбриональном развитии называют органогенезом. В построении любого органа участвуют несколько тканей. Поэтому стадия органогенеза является и стадией гистогенеза.

В органогенезе можно выделить две фазы:

нейруляция— образование комплекса осевых органов (нервная трубка, хорда, кишечная трубка и мезодерма сомитов), в который вовлекается почти весь зародыш;

построение остальных органов, приобретение различными участками тела типичной для них формы и черт внутренней организации, установление определенных пропорций (пространственно ограниченные процессы).

По теории зародышевых листков Карла Бэра, возникновение органов обусловлено преобразованием того или иного зародышевого листка — экто-, мезо- или энтодермы. Некоторые органы могут иметь смешанное происхождение, то есть они образованы при участии сразу несколько зародышевых листков. Например, мускулатура пищеварительного тракта является производным мезодермы, а его внутренняя выстилка — производное энтодермы. Однако, несколько упрощая, происхождение основных органов и их систем все-таки можно связать с определенными зародышевыми листками.

Источник

3. Понятие и основные механизмы гаструляции. Типы гаструляции. Морфологическая и временная характеристика двухнедельного зародыша человека. Представление о критических периодах развития.

Гаструляция — сложный процесс химических и морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток. В результате образуются три зародышевых листка: наружный (эктодерма), средний (мезодерма) и внутренний (энтодерма), а также осевой комплекс зачатков. У человека гаструляция осуществляется в две фазы.

Первая фаза — ранняя гаструляция — идет на второй неделе эмбриогенеза параллельно с процессом имплантации, вторая фаза (поздняя гаструляция) начинается на 14-15-е сутки.

С началом ранней гаструляции на 7-е сутки эмбриобласт бластоцисты путем деляминашш расслаивается на верхний слой цилиндрических клеток — эпибласт и нижний, обращенный к бластоцелю, слой кубических клеток — гипобласт. Эпибласт и гипобласт вместе образуют двухслойный зародышевый диск (бластодиск). Эпибласт образует нижнюю стенку амниотического пузырька. Гипобласт представляет собой верхнюю стенку начинающего формироваться желточного пузырька.

Поскольку в будущем зародыш начнет формироваться с участием уже упомянутого выше двуслойного зародышевого диска, этот итог ранней гаструляции формулируют иногда как образование двуслойного зародыша.

Вторая фаза гаструляции начинается на 14-15-е сутки и включает несколько важных процессов.

Образование трехслойного зародыша (15-18-е сутки).

В области дна амниотического пузырька (эпибласт зародыша) происходит формирование гензеновского узелка и первичной полоски.Далее в состав зародышевой энтодермы из эпибласта через гензеновский узелок (в направлении кпереди) погружается клеточный тяж, дающий прехордальную пластинку.

Затем следующая порция клеток, уходит в пространство между двумя уже сформированными клеточными пластами, образуя хорду. Наконец, в составе наружного слоя, который теперь представлен эктодермой, происходит перемещение в переднезаднем направлении клеток, лежавших кпереди от гензеновского узелка.

Обособление тела зародыша от провизорных (внезародышевых) органов происходит путем образования туловищной складки, которая отчетливо выражена с 20-21 -х суток.

В это время область трехслойного зародышевого диска на границе двух пузырьков постепенно втягивается, впячиваясь в полость амниотического пузырька. Внутри зародыша из зародышевой энтодермы формируется кишечная трубка, а из заднего отдела кишечной трубки в амниотическую ножку начинает врастать небольшой пальцевидный вырост — аллантоис.

Дифференцировка зародышевых листков и зачатков.

Зародышевый листок — эктодерма — источник развития кожного эпидермиса и его производных, к которым относятся волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Критические периоды развития:1) развитие половых клеток — овогенез и сперматогенез; 2) оплодотворение; 3) имплантация (7-8-е сутки эмбриогенеза); 4) развитие осевого комплекса зачатков и формирование плаценты (3-8-я неделя развития); 5) стадия усиленного роста головного мозга (15-20-я неделя эмбриогенеза); 6) формирование основных функциональных систем организма и дифференцировка полового аппарата (20-24-я неделя развития); 7) рождение; 8) период новорожденности (до 1 года); 9) половое созревание (11-16 лет).

Источник

33. Основные стадии эмбриогенеза. Понятие и механизмы гаструляции. Типы гаструляции у различных животных. Характеристика гаструляции у человека.

Всё написано выше

34. Понятие дифференцировки зародышевых листков. Представление об индукции как факторе, вызывающем дифференцировку .Образование зачатков тканей и органов у зародыша млекопитающих..

Д и ф ф е р е н ц и р о в к а — это изменения в структуре клеток, связанные с их функциональной специализацией, обусловленные активностью определенных генов. В результате репрессии и дерепрессии различных генов возникают морфологические и химические различия между клетками организма, имеющими одинаковый геном. В развивающемся организме дифференцировка сопровождается определенной организацией или размещением специализирующихся клеток, что выражается в установлении определенного плана строения в ходе онтогенеза — морфогенеза. Различают 4 основных этапа дифференцировки.

П е р в ы й э т а п- оотипическая дифференцировка, когда материал будущих зачатков представлен презумптивными участками цитоплазмы яйцеклетки или зиготы;

Второй э т а п — бластомерная дифференцировка, когда различие в клеточном материале устанавливается уже в первых бластомерах;

Т р е т и й этап — зачатковая дифференцировка, которая выражается в появлении обособленных участков — зародышевых листков (стадия ранней гаструлы);

Ч е т в е р т ы й этап — гистогенетическая дифференцировка зачатков тканей (стадия поздней гаструлы), когда в пределах одного зародышевого листка появляются зачатки различных тканей, например в сомитах мезодермы. В основе гистогенетической дифференцировки лежит процесс дифференцировки и специализации клеток зародышевых листков.

Э м б р и о н а л ь н ы й г и с т о г е н е з — процесс возникновения специализированных тканей из малодифференцированного клеточного материала эмбриональных зачатков, происходящий в течение эмбрионального развития организма. Эмбриональные зачатки — источники развития тканей и органов в онтогенезе, представленные группами более или менее многочисленных малодифференцированных (неспециализированных) клеток; межклеточного вещества зачатки не имеют. Г и с т о г е н е з сопровождается размножением и ростом клеток, их перемещением — миграцией, дифференцировкой клеток и их производных, межклеточными и межтканевыми взаимодействиями — корреляциями, отмиранием клеток. На разных этапах индивидуального развития могут иметь преимущественное значение те или иные из перечисленных компонентов. В процессе гистогенетической дифференцировки происходят специализация тканевых зачатков и формирование различных видов тканей. При дифференцировке клеток из исходной стволовой клетки образуются диффероны — последовательные ряды клеток (стволовые диффероны). Количество дифферонов в каждом виде тканей может быть различным. Результатом гистогенетических процессов является формирование основных групп тканей — эпителиальных, крови и лимфы, соединительных, мышечных и нервных. Их формирование начинается в эмбриональном периоде и заканчивается после рождения. Источниками постэмбрионального развития тканей служат стволовые и полустволовые клетки, обладающие высокими потенциями развития. Процесс дифференцировки из стволовых клеток подробно изучен на примере клеток крови.

35.Особенности эмбрионального развития человека. Раннее развитие внезародышевых органов. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша – активация генов, эмбриональная индукция, детерминация, миграция клеток, рост, дифференцировка, апоптоз:

1. В эмбриональном периоде происходят гаструляция, бластуляция, нейруляция. В предплодном имеет место интенсивный органогенез, анатомическая закладка органов. Плодный период характеризуется созданием плода под защитой плодных оболочек.

На начальном периоде имеется зигота – 1 клетка зародыша, в ней определяются отдельные участки цитоплазмы, происходят синтез ДНК, белков. Зигота обладает бисимитрическим строением. Постепенно происходит нарушение соотношения ядра и цитоплазмы, в результате происходит стимуляция процесса деления – дробления

Стадия дробления – период интенсивных клеточных делений. Размер зародыша не увеличивается, а синтетические процессы идут активно. Происходит интенсивный синтез ДНК, РНК, гистоновых и других белков.

2. Развитие внезародышевых органов происходит до 2-й фазы гаструляции.

Хорион образуется из трофобласта и внезародышевой мезодермы; участвует в образовании плаценты.

Желточный пузырек – гонобласт разрастается, к нему подрастает внезародышевая мезодерма; выполняет кроветворную ф-ию, локализация гонобластов.

Амнион – из внезародышевой мезодермы; в I ф. гаструляции выделяет в эпибласте амниотический пузырек; выполняет защитную ф-ию, биологический барьер, участвует в родовой деятельности.

Аллантоис – деление в каудальной части зародыша; удаление продуктов обмена, направляет сосуды от эмбриона к матери.

Плацента – хорион + слизистая матки; обеспечивает связь плода и матери, участвует в создании пацентарного барьера.

3. Эмбриональная индукция (процесс влияния одних частей зародыша на развитие других) – это взаимодействие между частями развивающего организма, при этом одна часть зародыша (индуктор) воздействует на другую (реагирующая часть), в результате воздействия образуется орган. Индуктор – это часть зародыша, которая направляет развитие других частей зародыша.

Миграции клеток, или клеточные перемещения, наряду с другими клеточными процессами имеют очень большое значение, начиная с процесса гаструляции и далее, в процессах морфогенеза. Клетки мезенхимного типа мигрируют одиночно и группами, а клетки эпителиев обычно согласованно, пластом. Мезенхима — это скопление веретеновидных или звездчатых клеток, погруженных в межклеточный матрикс. Эпителий — группы клеток, плотно прилежащих друг к другу боковыми стенками и имеющих апикальную и базальную поверхности. Как мезенхима, так и эпителии могут быть образованы из любого из трех зародышевых листков. Клетки мезенхимного типа наиболее подвижны, так как не образуют между собой стойких контактов.

Апоптоз – это такой тип гибели клеток, при котором сама клетка активно участвует в процессе своей гибели, т.е. происходит самоуничтожение клетки. Апоптоз, в отличие от некроза, является процессом активным, после воздействия этиологических факторов запускается генетически запрограммированный каскад реакций, сопровождающийся активацией определенных генов, синтезом белков, ферментов, приводящих к эффективному и быстрому удалению клетки из ткани.

36. Связь зародыша с материнским организмом. Имплантация и плацентация. Роль ворсинок хориона в этих процессах. Типы плацент у млекопитающих. Плацента человека, ее тип, строение, функции. Структура и значение плацентарного барьера.

1. П л а ц е н т а ( д е т с к о е место) человека относится к типу дискоидальных гемохориальных ворсинчатых плацент.Это важный временный орган с многообразными функциями, которые обеспечивают связь плода с материнским организмом.

2. Плацента (детское место) человека относится к типу дискоидальных гемохориальных ворсинчатых плацент. Обеспечивает связь плода с материнским организмом. Вместе с тем плацента создает барьер между кровью матери и плода. Плацента состоит из двух частей: зародышевой, или плодной, и материнской. Плодная часть представлена ветвистым хорионом и приросшей к нему изнутри амниотической оболочкой, а материнская — видоизмененной слизистой оболочкой матки, отторгающейся при родах.

Развитие плаценты начинается на 3-й неделе, когда во вторичные ворсины начинают врастать сосуды и образовываться третичные ворсины, и заканчивается к концу 3-го месяца беременности. На 6—8-й неделе вокруг сосудов дифференцируются элементы соединительной ткани. В основном веществе соединительной ткани хориона содержится значительное количество гиалуроновой и хондроитинсерной кислот, с которыми связана регуляция проницаемости плаценты.

Кровь матери и плода в нормальных условиях никогда не смешивается.

Гематохориальный барьер, разделяющий оба кровотока, состоит из эндотелия сосудов плода, окружающей сосуды соединительной ткани, эпителия хориальных ворсин.

Зародышевая, или плодная, часть плаценты к концу 3 месяца представлена ветвящейся хориальной пластинкой, состоящей из волокнистой соединительной ткани, покрытой цито- и симпластотрофобластом. Ветвящиеся ворсины хориона хорошо развиты лишь со стороны, обращенной к миометрию. Здесь они проходят через всю толщу плаценты и своими вершинами погружаются в базальную часть разрушенного эндометрия. Структурно-функциональной единицей сформированной плаценты является котиледон, образованный стволовой ворсиной.

Материнская часть плаценты представлена базальной пластинкой и соединительнотканными септами, отделяющими котиледоны друг от друга, а также лакунами, заполненными материнской кровью. В местах контакта стволовых ворсин с отпадающей оболочкой встречаются периферический трофобласт. Ворсины хориона разрушают ближайшие к плоду слои основной отпадающей оболочки, на их месте образуются кровяные лакуны. Глубокие неразрешенные части отпадающей оболочки вместе с трофобластом образуют базальную пластинку.

Формирование плаценты заканчивается в конце 3-го месяца беременности. Плацента обеспечивает питание, тканевое дыхание, рост, регуляцию образовавшихся к этому времени зачатков органов плода, а также его защиту.

Функции плаценты. Основные функции плаценты: 1) дыхательная, 2) транспорт питательных веществ, воды, электролитов и иммуноглобулинов, 3) выделительная, 4) эндокринная, 5) участие в регуляции сокращения миометрия.

Имплантация (лат. implantatio — врастание, укоренение) — внедрение зародыша в слизистую оболочку матки.

Различают две стадии имплантации : адгезию (прилипание), когда зародыш прикрепляется к внутренней поверхности матки, и инвазию (погружение) — внедрение зародыша в ткани слизистой оболочки матки. На 7-е сут в трофобласте и эмбриобласте происходят изменения, связанные с подготовкой к имплантации. Бластоциста сохраняет оболочку оплодотворения. В трофобласте увеличивается количество лизосом с ферментами, обеспечивающими разрушение (лизис) тканей стенки матки и тем самым способствующими внедрению зародыша в толщу ее слизистой оболочки. Появляющиеся в трофобласте микроворсинки постепенно разрушают оболочку оплодотворения. Зародышевый узелок уплощается и превращается

в зародышевый щиток, в котором начинается подготовка к первой стадии гаструляции.

Имплантация продолжается около 40 ч (см. рис. 21.9; рис. 21.10). Одновременно с имплантацией начинается гаструляция (образование зародышевых листков). Это первый критический период развития.

В первой стадии трофобласт прикрепляется к эпителию слизистой оболочки матки, и в нем формируются два слоя — цитотрофобласт и симпластотро-фобласт. Во второй стадии симпластотрофобласт, продуцируя протеолити-ческие ферменты, разрушает слизистую оболочку матки. Формирующиеся при этом ворсинки трофобласта, внедряясь в матку, последовательно разрушают ее эпителий, затем подлежащую соединительную ткань и стенки сосудов, и трофобласт вступает в непосредственный контакт с кровью материнских сосудов. Образуется имплантационная ямка, в которой вокруг зародыша появляются участки кровоизлияний. Питание зародыша осуществляется непосредственно из материнской крови (гематотрофный тип питания). Из крови матери зародыш получает не только все питательные вещества, но и кислород, необходимый для дыхания. Одновременно в слизистой оболочке матки из клеток соединительной ткани, богатых гликогеном, происходит образование децидуальных клеток. После полного погружения зародыша в имплантационную ямку отверстие, образовавшееся в слизистой оболочке матки, заполняется кровью и продуктами разрушения тканей слизистой оболочки матки. В последующем дефект слизистой оболочки исчезает, эпителий восстанавливается путем клеточной регенерации.

4. Типы плацент у млекопитающих:

1. Эпителиохориальная — ворсинки хориона проникают в просвет маточных желез, эпителий не разрушается (пример: у свиньи).

2. Десмохориальная — ворсинки хориона проникают через эпителий матки и контактируют с рыхлой соед.тканью эндометрия (пример: у жвачных).

3. Эндотелиохориальная — ворсинки хориона проникают через эпителий матки и прорастают в стенку сосудов матери до эндотелия, но в просвет сосуда не проникают (пример: у хищников).

4. Гемахориальная — ворсинки хориона проходят через эпителий матки, прорастают через стенки сосудов матери и плавают в крови матери, т.е. ворсинки контактируют непосредственно с кровью матери (пр.: человек).

5. ПЛАЦЕНТАРНЫЙ БАРЬЕР:барьер между кровью матери и плода. К барьеру подходят: цитотрофобласт с его базальной мембраной, соединительная ткань, строма ворсины, эндотелий кровеносного сосуда и его базальная мембрана. С материнской стороны кровь поступает в межворсинковое пространство через 30 спирально извитых артерий матки по давлением 70-80 мм рт. ст. Материнская кровь омывает ворсины, а затем скапливается на дне плацентарных отсеков, откуда уносится через краевой синус в маточные вены. Объем крови 150 мл.

Источник