3.3.3. Методы фиксации и окраски препаратов

Обработка мазков фиксирующими жидкостями, придающими форменным элементам стойкость по отношению к содержащейся в красках воде, которая без фиксации мазков гемолизирует эритроциты и изменяет строение лейкоцитов. Кроме того, фиксация, вызывая коагуляцию белка, прикрепляет препарат к стеклу.

Химически чистый метиловый спирт (метанол) лучше всего; 96° этиловый спирт, денатурированный спирт, смесь Никифорова (смесь этанола 96% и наркозного эфира 1:1), жидкость Карнуа (этанол 96% — 60 %, хлороформа 30 %, ледяной уксусной кислоты 10 %), спирт-формол (40% формалин 5 мл, этиловый спирт 96° — 95 мл).

Высохшие на воздухе мазки крови, сложенные попарно (мазками наружу), опускают пинцетом в специальную посуду для фиксации (в широкогорлую банку с притертой пробкой) или в обыкновенные стеклянные стаканы, обрезанные до 6—6,5 см и наполненные до определенной высоты фиксирующей жидкостью.

В метиловом спирте мазки выдерживают не менее 5 мин, а в этиловом и денатурированном спирте и смеси Никифорова — не менее 30 мин.

По окончании срока фиксации препараты вынимают пинцетом, сушат на воздухе или ополаскивают в банке с дист. водой и укладывают мазками кверху на стеклянный мостик для окраски.

Фиксации мазков парами фенола (по Сюткину). Принцип. Получение хорошего качества фиксации мазкой при отсутствии спирта.

Методика. В эксикаторе заменяют фарфоровую подставку на стеклянный мостик для мазков. На дно эксикатора наливают жидкость — фенол (90 весовых частей кристаллического фенола и 10 весовых частей дист.воды) из расчета 100 мл на 1,4 л объема эксикатора. В близи эксикатора на стене вешают термометр. Приготовленные обычным способом сухие мазки крови помешают в эксикатор на мостике в один ряд намазанной поверхностью вниз.

Для сохранения формы эритроцитов, лейкоцитов и дифференцированной окраски зернистости лейкоцитов воздействие на мазки крови паров фенола должно продолжаться в зависимости от комнатной температуры строго определенное время: при температуре 16—18° — 20 мин, при 19—21°— 10 мин, при 22—24° — 5 мин, при 25—27° — 3 мин. По истечении этого времени мазки вынимают, раскладывают на столе намазанной поверхностью кверху.

Недостаточная фиксация мазков дает слабую окраску нейтрофильной зернистости, а недостаточное освобождение мазков от паров фенола ведет к гемолизу эритроцитов при окраске или окрашиванию мазка в красный цвет.

Физический способ фиксации

Предметное стекло с препаратом берут пинцетом или в руки за рёбра мазком кверху и плавным движением проводят 2—3 раза над верхней частью пламени горелки. Весь процесс фиксации должен занимать не более 2 с. Надёжность фиксации проверяют: свободную от мазка поверхность предметного стекла прикладывают к тыльной поверхности левой кисти. При правильном фиксировании мазка стекло должно быть горячим, но не вызывать ощущения ожога (70—80 °С).

Все методы окраски мазков основаны гл.обр. на химическом сродстве основных частей клеток к определенным анилиновым краскам и на их физических свойствах. Цитоплазма одних клеток, будучи щелочной, имеет сродство к кислым краскам, выявляя оксифильные элементы крови. Цитоплазма других клеток, содержащих базофильные и нейтрофильные субстанции, поглощает и кислые, и основные краски. Ядра, содержащие в значительном количестве нуклеиновую кислоту, связывают главным образом основные краски.

К основным гематологическим краскам относятся метиленовый синий и его производные— азур I (метиленазур) и азур II (смесь равных частей азура I и метиленового синего), к кислым — водорастворимый желтый эозин. Азур-эозиновые смеси красок обладают высокой чувствительностью к реакции воды и поэтому применяемая дист. вода должна иметь нейтральную реакцию, т. е. рН 7,0. При кислей реакции воды клетки долго не прокрашиваются и имеют красный оттенок. При щелочной реакции эритроциты окрашиваются в серовато-синий цвет, а ядра и цитоплазма клеток — в очень темные цвета.

Окраска по Романовскому Принцип.

Окрашивание различных элементов клеток в разные цвета и оттенки смесью основных (азур II) и кислых (водорастворимый желтый эозин) красок.

Окраска по Романовскому в модификации Филипсона. Принцип.

Применение красителей-фиксаторов, которыми мазки крови в первый период одновременно фиксируются и частично окрашиваются, а во второй период, после разбавления красителей-фиксаторов дистиллированной водой, докрашиваются окончательно.

Окраска по Нохту. Принцип.

Воздействие на фикс. мазок водного раствора смеси основной (азур II) и кислой краски (эозин).

Окраска по Паппенгейму — Крюкову. Принцип.

Комбинированная окраска фиксатором-красителем Мая—Грюнвальда и краской Романовского, дающая возможность очень хорошо дифференцировать составные части клеток.

Окраска по Райту. Принцип

Применение специально приготовленного красителя-фиксатора, дающего наиболее четкую окраску зернистости гранулоцитов, особенно базофилов.

Мазок до нанесения толстых капель и после не фиксируют, а наливают на него на несколько минут дист. воду для извлечения гемоглобина. Окрашенную гемоглобином воду затем осторожно сливают и на препарат наливают разведенную, как обычно, краску Романовского на 20—30 мин. После окраски препарат осторожно промывают водой, чтобы не смыть каплю, и высушивают на воздухе.

Больший объем крови, чем в мазках, и гемолиз эритроцитов позволяют легче обнаружить в крови малярийные плазмодии, спирохеты возвратного тифа, а также эозинофилы и полихроматофилы.

Клиническое значение. Приведенные методы окраски дают возможность дифференцировать вид клеток, особенности структуры их ядер и цитоплазмы и патологические изменения в них.

По Граму Техника проведения окраски

Окраска по Граму относится к сложному способу окраски, когда на мазок воздействуют двумя красителями, из которых один является основным, а другой— дополнительным. Кроме красящих веществ применяют обесцвечивающие вещества: спирт, кислоты и др.

Для окраски по Граму чаще используют анилиновые красители: генциановый, метиловый фиолетовый, кристаллвиолет. Грам (+) микроорганизмы дают прочное соединение с указанными красителями и йодом. При этом они не обесцвечиваются при воздействии на них спиртом, вследствие чего при доп. окраске фуксином. Грам (+) микроорганизмы не изменяют первоначально принятый фиолетовый цвет.

Грам (-) микроорганизмы образуют с основными красителями и йодом легко разрушающееся под действием спирта соединение. В результате микробы обесцвечиваются, а затем окрашиваются фуксином, приобретая красный цвет.

Способы крашения разделяют на витальный, поствиталъный и негативный, последний может быть витальным и поствитальным.

Витальный способ окраски

Для витального (прижизненного) крашения применяют 0,2-0,001 % водные растворы метиленового и толуоидинового синего, нейтральрот и конго красный, которые добавляют в придавленную или висячую капли культуры. Этим способом выявляют спирохеты, простейшие, определяют подвижность бактерий, иммунное набухание капсулы, но использование его требует строгого соблюдения правил, исключающих лабораторное заражение.

Поствитальные способы окраски (фиксированных препаратов)

Простой способ — красящие растворы фуксина Пфейффера (экспозиция 1-2 мин), метиленового синего (3-5 мин) наносят на фиксированный препарат, так, чтобы он полностью покрыл мазок, краситель сливают, препарат промывают струйкой воды, встряхивают, высушивают и микроскопируют.

Простые способы позволяют судить о величине, форме, локализации, взаимном расположении отдельных клеток, но с их помощью нельзя установить структуру микробов и часто их дифференцированное отношение к красителям.

Из сложных способов крашения бактерий в основном используют дифференцированный способ Грамма, выявление кислотоустойчивости по Циль — Нельсону, определение волютиновых зёрен по Леффлеру или Нейссеру, дифференцирующий способ Романовского — Гимзы, негативно-позитивный способ определения капсулы по Гинсу — Бурри, выявление спор по Цилю — Нельсону и др.

Грибы исследуют неокрашенными или способами Грама, Циль- Нельсона. Леффлера, Романовского — Гимзы, а также раствором Люголя. лактофуксином и др.

Источник

РАЗВЕДЕНИЕ ПОРОШКА ВО ФЛАКОНЕ И НАБОР РАСТВОРА ИЗ ФЛАКОНА

Оснащение: флакон с порошком, растворитель, шприц, инъекционные иглы, пинцет, стерильные ватные шарики, кожный антисептик, лоток.

Выполнение процедур:

1. Вымыть руки, надеть перчатки.

2. Прочитать надпись на флаконе (наименование, доза, срок годности).

3. Ватным шариком, смоченным антисептиком, обработать металлический колпачок флакона.

4. Вскрыть нестерильным пинцетом центральную часть колпачка.

5. Обработать ватным шариком, смоченным антисептиком, резиновую пробку флакона.

6. Набрать в шприц растворитель из ампулы, упакованной вместе с флаконом. Если растворитель в упаковке не предусмотрен, то при разведении антибиотика на 0,1 г (100 000 ЕД) порошка берут 0,5 мл растворителя (или вода для инъекций, или раствор натрия хлорида 0,9%, или раствор новокаина 0,25 %).

7. Взять флакон и шприц и, не прилагая особых усилий, проколоть пробку в центре флакона под углом 90 градусов, ввести в него растворитель.

8. Отсоединить шприц, иглу оставить во флаконе.

9. Встряхивать флакон с иглой, добиваясь полного растворения порошка.

10. Надеть иглу с флаконом на подыгольный конус шприца.

11. Поднять флакон вверх дном и набрать содержимое флакона или часть в шприц, оттягивая поршень.

Рис. 5.4. Разведение порошка и набор лекарственного средства из флакона

12. Отсоединить шприц от иглы.

13. Надеть и закрепить на подыгольном конусе иглу для инъекций.

14. Пропустить через иглу немного раствора из шприца, держа шприц вертикально на уровне глаз.

15. Для инъекции положить в лоток шприц, три ватных шарика, смоченных антисептиком и накрыть лоток стерильной салфеткой.

ПОДКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Место инъекции: наружная поверхность плеча и бедра, подлопаточная область, передняя брюшная стенка.

Оснащение: шприц, инъекционная игла, лекарственное средство, стерильные ватные шарики, кожный антисептик, стерильные перчатки, емкость с дезинфицирующим раствором.

Подготовка к процедуре:

1. Уточнить у пациента информированность о лекарственном средстве и его согласие на инъекцию.

2. Помочь пациенту принять удобное положение.

Выполнение процедуры:

3. Определить и пропальпировать место инъекции.

4. Взять шприц в правую руку так, чтобы 2 палец был на канюле иглы, а остальные на цилиндре.

5. Обработать место инъекции последовательно двумя ватными шариками, смоченными кожным антисептиком: вначале большую зону, затем непосредственно место инъекции, делая мазки в одном направлении.

6. Закрепить ватный шарик, смоченный антисептиком, между 4 и 5 пальцем левой руки.

7. 1, 2 и 3 пальцами левой руки собрать кожу в месте инъекции в складку.

8. Ввести иглу под кожу в основание кожной складки, под углом 45 градусов к коже, срезом вверх, на глубину 15 мм (2/3 длины иглы). Указательным пальцем придерживать канюлю иглы.

9. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство, убедившись, что игла не попала в кровеносный сосуд.

10. Место вкола прижать ватным шариком.

11. Извлечь иглу, продолжая придерживать ее за канюлю.

12. Провести легкий массаж места инъекции в течение 15 секунд, не отнимая ватного шарика от кожи.

Окончание процедуры:

13. Спросить у пациента о самочувствии.

14. Использованные ватные шарики и шприц с иглой поместить в емкость с дезинфицирующим раствором.

15. Снять перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции, вымыть и осушить руки.

ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Место инъекции: верхненаружный квадрант ягодицы и средняя треть наружной поверхности бедра.

При внутримышечной инъекции лекарственный препарат довольно быстро проникает в кровь за счет большего, чем в подкожной клетчатке, количества сосудов.

Ягодичная область условно разделена на 4 части – 4 квадранта. Внутримышечную инъекцию можно делать только в верхненаружный квадрант. В верхневнутренний квадрант делать инъекцию нельзя, так как большую часть квадранта занимает крестец, а мышечный слой здесь очень незначительный. В нижневнутреннем квадранте проходят крупные артерия, вена и нерв, и поэтому инъекции в этой области делать нельзя. Не вводят внутримышечно лекарственные средства в нижненаружный квадрант ягодицы, так как здесь незначительный мышечный слой и большую часть занимает головка бедренной кости.

Зону, пригодную для инъекции, можно установить и по костным ориентирам. Для этого следует мысленно провести линию от остистого отростка V поясничного позвонка к большому вертелу бедренной кости. Седалищный нерв расположен ниже этой линии, и инъекцию нужно делать выше нее, т.е. в верхненаружный квадрант ягодицы.

Оснащение: шприц, инъекционная игла, лекарственное средство, стерильные ватные шарики, кожный антисептик, стерильные перчатки, емкость с дезинфицирующим раствором.

Подготовка к процедуре:

1. Уточнить у пациента информированность о лекарственном средстве и его согласие на инъекцию.

2. Помочь пациенту занять удобное для данной инъекции положение (на животе или на боку).

Выполнение процедуры:

3. Определить и пропальпировать место инъекции.

4. Взять шприц в правую руку так, чтобы 5 палец был на канюле иглы, а 1, 3 и 4 палец – на цилиндре, 2 палец – на ободке.

5. Обработать место инъекции последовательно двумя ватными тампонами, смоченными кожным антисептиком, вначале большую площадь верхненаружнего квандранта, затем непосредственно место инъекции, делая мазки в одном направлении.

6. Закрепить ватный шарик, смоченный антисептиком, между 4 и 5 пальцем левой руки.

7. 1 и 2 пальцами левой руки растянуть кожу в области инъекции.

8. Держа шприц перпендикулярно, под углом 90 градусов, ввести иглу в мышцу, оставляя 0,5 см от канюли.

9. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство, убедившись, что игла не попала в кровеносный сосуд.

10. Место вкола прижать ватным шариком.

11. Извлечь иглу, продолжая придерживать ее за канюлю.

12. Провести легкий массаж места инъекции в течение 15 секунд, не отнимая ватного шарика от кожи.

Окончание процедуры:

13. Спросить у пациента о самочувствии.

14. Использованные ватные шарики и шприц с иглой поместить в емкость с дезинфицирующим раствором.

15. Снять перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции, вымыть и осушить руки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что значит парентеральный путь введения лекарственных средств?

2. Назовите преимущества парентерального пути введения лекарственных средств.

3. Назовите недостатки парентерального пути введения лекарственных средств.

4. Что такое инъекция?

5. Перечислите виды инъекций.

6. Назовите области, использующиеся для постановки подкожной инъекции.

7. Под каким углом вводится игла в ткани при подкожной инъекции?

8. Назовите области, использующиеся для постановки внутримышечной инъекции.

9. Как правильно выбрать место для внутримышечной инъекции?

10. Почему внутримышечную инъекцию можно выполнять только в верхненаружный квадрант?

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

1. Преимущество парентерального пути введения лекарственных средств:

а) инактивация лекарства в печени

б) медленное всасывание

в) техническая сложность

г) точность дозировки

2. Недостаток парентерального пути введения лекарственных средств:

а) техническая сложность

б) быстрота действия лекарств

в) точность дозировки лекарства

3. Гигиеническая обработка рук не показана:

а) перед выполнением инвазивных процедур

б) перед уходом за пациентами с ослабленным иммунитетом

в) после контакта с биологическими жидкостями пациента

г) перед и после посещения туалета

4. Для разведения антибиотика используют всё, кроме:

а) раствора натрия хлорида 0,9%

б) раствора новокаина 0,25 %

в) раствора натрия хлорида 10,0%

г) воды для инъекций

5. Угол наклона иглы при подкожной инъекции:

в) почти параллельно коже

6. Какое количество лекарственного вещества обычно вводят подкожно:

а) 0,1-0,3 мл, но не более 1,0 мл

в) 3,0-5,0 мл не более 20,0 мл

7. Внутримышечные инъекции в область ягодицы делают пациенту в положении:

в) лежа на животе

8. В какую часть области ягодицы делают внутримышечные инъекции:

а) в верхний внутренний квадрант ягодицы

б) в верхний наружный квадрант ягодицы

в) в нижний внутренний квадрант ягодицы

9. Направление иглы при внутримышечной инъекции в область ягодицы должно быть:

а) под углом 30 градусов

б) под углом 45 градусов

в) перпендикулярно к поверхности ягодицы

10. Какое количество лекарственного вещества обычно вводят при внутримышечной инъекции:

а) 0,1-0,3 мл, но не более 1,0 мл

б) 3,0-5,0 мл, но не более 20,0 мл

в) 100,0-200,0 мл до 0,5 л

ЗАНЯТИЕ № 6

ТЕМА: «ДЕСМУРГИЯ»

1. Изучить виды перевязочного материала, показания к наложению повязок, правила бинтования, типы повязок.

2. Научиться накладывать повязки на различные части тела:

— на голову: «чепец», «уздечка», «шапочка Гиппократа»;

— на грудную клетку: «Дезо»;

— на верхнюю конечность: колосовидная повязка на плечевой сустав, черепашья повязка на локтевой сустав, повязка на кисть «варежка», «рыцарская перчатка»;

— на нижнюю конечность: черепашья повязка на коленный сустав, восьмиобразная повязка на голеностопный сустав;

Десмургия – наука о повязках.

Повязка– способ закрепления перевязочного материала на поверхности тела.

Перевязка – лечебно-диагностическая процедура, включающая: снятие старой повязки, выполнение профилактических, диагностических, лечебных мероприятий в ране и наложение новой повязки.

Повязка, накладываемая на тело, как правило, состоит из двух частей: материала, накладываемого на рану для получения лечебного эффекта, и фиксирующего перевязочного материала.

В основу классификации повязок заложены три признака: вид перевязочного материала, назначение повязки и способы фиксации перевязочного материала.

В зависимости от вида перевязочного материала различают:

1. Повязки из марли (бинтовые, безбинтовые);

2. Повязки из тканей (косынка, одежда);

3. Гипсовые повязки;

4. Шинные повязки (транспортные и лечебные шины).

Повязки в зависимости от их назначения различают:

1. Защитную (асептическую) – с целью обеспечения профилактики вторичного инфицирования раны.

2. Лекарственную – с целью обеспечения постоянного доступа лекарственного вещества к ране.

3. Компрессную – обеспечивает длительное воздействие на ткани лекарственного вещества. Чаще всего используются полуспиртовые (водочные) и мазевые (мазь Вишневского) компрессные повязки.

4. Давящую – с целью остановки кровотечения.

5. Иммобилизирующую – с целью обездвиживания конечности или ее сегмента.

6. Окклюзионную – с целью перевести открытый и клапанный пневмоторакс в закрытый, прекратить доступ атмосферного воздуха в плевральную полость.

Виды повязок по способу фиксации перевязочного материала делятся на две группы:

1. Безбинтовые повязки: клеевая, лейкопластырная, косыночная, пращевидная, Т-образная, трубчатый эластичный бинт.

2. Бинтовые повязки: циркулярная, спиральная, ползучая, крестообразная (восьмиобразная), черепашья (сходящаяся, расходящаяся), колосовидная, Дезо, поддерживающая на молочную железу, шапочка Гиппократа, чепец.

БЕЗБИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ

Клеевая повязка фиксирует перевязочный материал клейкими веществами: клеолом, коллодием, клеем БФ-6, пластикатными материалами. Чаще используется клеол – специальный клей, состоящий из канифольных смол и эфира.

Достоинства: простота в исполнении, занимает мало времени, удобна для пациента и экономит перевязочный материал.

Недостатки: аллергия к клейким веществам, недостаточно прочная фиксация на подвижных частях тела, вызывает раздражение чувствительной кожи (лицо, промежность), возможность ожога слизистых парами эфира.

Противопоказания: свежие и нагноившиеся раны, ожоговая поверхность.

Лейкопластырная повязка. Материал, наложенный на рану, фиксируют полосками лейкопластыря, концы которых накладывают на здоровые, обязательно сухие участки кожи. Используется также бактерицидный пластырь − готовая повязка со стерильной марлей и лейкопластырной основой.

Основные функции пластыря: фиксация перевязочного материала на ране, стягивание краев ран («безкровавый шов»), иммобилизация.

Достоинства: лейкопластырных повязок такие же, как и у клеевых. Кроме того, их можно использовать при ранах на лице.

Недостатки: аллергия к веществам, содержащимся в липком слое; непрочная фиксация при наложении на подвижные части тела и при промокании повязки.

| Т-образная повязка. Основное назначение этой повязки – раны, воспалительные процессы в области промежности (операции на прямой кишке, крестце, вскрытие парапроктита и др.). Использование клеевых повязок при такой локализации невозможны, а бинтовые повязки требуют отличного знания техники их выполнения (рис. 6.1.). |   |

| Рис. 6.1. Т-образная повязка на промежность |

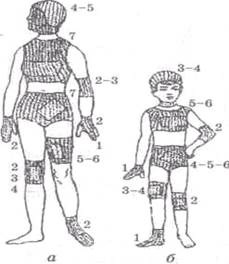

| Трубчатый эластический бинт – ретиласт. Надевается на пораженный участок тела после растяжения его продетыми внутрь пальцами обеих рук. Он обеспечивает надежную фиксацию любого участка тела из-за своей эластичности и упругости. Достоинства: надежная защита, универсальность, простота выполнения, экономичность (время, перевязочный материал). Эти бинты выпускаются семи размеров и для каждой области рекомендуется свой размер в зависимости от возраста (рис. 6.2.). |  |

| Рис 6.2. Варианты использования сетчатых трубчатых бинтов. Цифры обозначают номера бинтов, применяемых у взрослых (а) и детей (б) |

Пращевидная повязка. Праща – полоска ткани или бинта, рассеченная в продольном направлении с двух концов. Она удобна для фиксации перевязочного материала на голове при ранах на выступающих частях: в области носа, подбородка, верхней губы, затылка, лба (рис. 6.3.).

Рис. 6.3. Пращевидная повязка

Косыночная повязка. Этот вид повязки изготовляется из хлопчатобумажной ткани в виде равнобедренного треугольника разных размеров, но не менее 80х80х113 см. Промышленность выпускает стандартные медицинские косынки размером 100х100х136 см. Реже применяются квадратные платки. Косынка широко используется при оказании первой медицинской и доврачебной помощи, особенно в критических ситуациях; в клинической практике в тех случаях, когда необходимо обеспечить временную иммобилизацию. Эти повязки используются и как самостоятельный метод иммобилизации. Их накладывают непосредственно на тело или поверх защитной повязки.

Достоинства: универсальность (накладывается на любые участки тела), простота и быстрота выполнения.

Недостатки: непрочная фиксация перевязочного материала.

Варианты наложения косыночных повязок при наличии ран разной локализации представлены на рисунке 6.4.

Рис. 6.4. Виды косыночных повязок

БИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ

Повязки из бинта − самые распространенные, так как они просты, надежны, особенно при повреждениях на подвижных частях (область суставов), не вызывает аллергических реакций, легко модифицируются, позволяют усилить давление. Используются бинты трех размеров: узкий (ширина 3-7 см, длина 5 м); средний (ширина 10-12 см, длина 5 м); широкий (ширина 14-16 см, длина 7 м).

Узкие бинты употребляются при перевязках пальцев кисти и стопы; средние – головы, шеи, кисти, предплечья, стопы и голени; широкие – грудной клетки, молочной железы, плеча, бедра.

Правила бинтования

Во время перевязки стоять лицом к пациенту, насколько это возможно (наблюдение за больным).

Во время перевязки разговаривать с пациентом и до наложения повязки объяснить ее назначение (привлечение пациента к содружеству, контроль состояния).

Пациент должен находиться в удобном положении.

Перевязываемая часть тела (конечности) должна быть неподвижной.

Создать упор: например, при повязке на голень пациента усадить, а стопу поместить на табурет, подставку.

Бинтуемой конечности придать функционально выгодное положение (среднефизиологическое).

Техника бинтования

Следует правильно выбрать размер бинта.

Бинтование начинают от периферии к центру, от неподвижного участка к ране, от узкого места к более широкому.

Головку бинта держат в правой руке, полотно в левой. Головка должна быть открыта для равномерного раскатывания бинта.

Повязка начинается с наложения циркулярных туров (тур – оборот бинта) для закрепления конца бинта.

Туры бинта, как правило, накладывают слева направо (по отношению к бинтующему) за исключением некоторых повязок (Дезо, колосовидная, на молочную железу).

Каждый последующий тур должен перекрывать предыдущий на 1/2-2/3 ширины бинта.

Нельзя фиксировать (завязывать) концы бинта на области раны, сгибательных и опорных поверхностях.

Требования к готовой повязке

Повязка должна: выполнять свою функцию (фиксация перевязочного материала, иммобилизация, остановка кровотечения); быть удобной для пациента; быть красивой, эстетичной.

Источник