- Способ дыхания прокариотической клетки

- Строение и функционирование прокариотической клетки

- Урок 27. Биология. Сложные вопросы. Ботаника

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Строение и функционирование прокариотической клетки»

Способ дыхания прокариотической клетки

Дыхание прокариот (энергетический метаболизм) Энергетический метаболизм (катаболизм) это поток реакций, сопровождающихся мобилизацией энергии и преобразованием ее в электрохимическую (А(Хн+) или химическую (АТФ) форму, которая затем может быть использована во всех энергозависимых процессах.

Существуют группы прокариот, энергетический метаболизм которых не связан с превращениями органических соединений (прокариоты с фотолитои хемолитотрофным типом энергетического обмена). По отношению к такого рода энергетическим процессам термин «катаболизм» неприменим. У них функционирует только один поток превращений органических соединений углерода анаболический.

Энергетические процессы прокариот по своему объему (масштабности) значительно превосходят процессы биосинтетические, а их протекание приводит к существенным изменениям в окружающей среде. Разнообразны и необычны в этом отношении возможности прокариот, способы их энергетического существования. Все это вместе взятое сосредоточило внимание исследователей в первую очередь на изучении энергетического метаболизма прокариот.

Энергетические ресурсы. Организмы могут использовать не все виды энергии, существующей в природе. Недоступными для них являются ядерная, механическая, тепловая виды энергии. Чтобы теплота могла служить источником энергии, необходим большой перепад температур, который в живых организмах невозможен. Доступными для живых систем внешними источниками энергии (энергетическими ресурсами) являются электромагнитная (физическая) энергия (свет определенной длины волны) и химическая (восстановленные химические соединения). Способностью использовать энергию света обладает большая группа фотосинтезирующих организмов, в том числе и прокариот, имеющих фоторецепторные молекулы нескольких типов (хлорофиллы, каротиноиды, фикобилипротеины). Для всех остальных организмов источниками энергии служат процессы окисления химических соединений. Часто энергетическими ресурсами служат биополимеры, находящиеся в окружающей среде (полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты), а также липиды. Прежде чем быть использованными, биополимеры должны быть гидролизованы до составляющих их мономерных единиц. Этот этап весьма важен по следующим причинам. Белки и нуклеиновые кислоты отличаются исключительным разнообразием. Количество видов белков исчисляется тысячами, после гидролиза же образуется только 20 аминокислот. Все разнообразие нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) после гидролиза сводится к 5 видам нуклеотидов. Таким образом, расщепление полимеров до мономерных единиц резко сокращает набор химических молекул, которые могут быть использованы организмом.

Полимерные молекулы расщепляются до мономеров с помощью ферментов, синтезируемых и выделяемых прокариотами в окружающую среду (экзоферментов). Крахмал и гликоген гидролизуются амилазами, гликозидные связи целлюлозы расщепляются целлюлазой. Многие бактерии образуют пектиназу, хитиназу, агаразу и другие ферменты, гидролизующие соответствующие полисахариды и их производные. Белки расщепляются внеклеточными протеазами, воздействующими на пептидные связи. Нуклеиновые кислоты гидролизуются рибои дезоксирибонуклеазами. Образующиеся небольшие молекулы легко транспортируются в клетку через мембрану. Процесс распада жирных кислот локализован в клетке и включает несколько этапов. На первом из них жирная кислота с помощью соответствующего фермента превращается в КоА-производное, которое окисляется в Р-положении с последующим отщеплением ацетил-КоА. Другим продуктом реакции является КоА-производное жирной кислоты, укороченное на два углеродных атома. Ацетил-КоА по катаболическим каналам используется для получения клеткой энергии.

Процесс расщепления биополимеров не связан с образованием свободной, то есть доступной клетке, энергии. Происходящее при этом рассеивание энергии также невелико. Образовавшиеся мономеры подвергаются в клетке дальнейшим ферментативным превращениям, в результате которых путем перестройки химической структуры возникают молекулы, включающиеся на каком-либо этапе в качестве метаболитов в функционирующие клеточные катаболические системы. Основные из них: путь Эмбдена Мейергофа Парнаса (гликолиз), окислительный пентозофосфатный путь, путь Энтнера Дудорова и цикл трикарбоновых кислот (ЦТК). Общее для всех катаболических путей многоступенчатость процесса окисления исходного субстрата. На некоторых этапах окисление субстрата сопряжено с образованием энергии в определенной форме, в которой эта энергия может использоваться в самых разнообразных энергозависимых процессах.

Таким образом, внешние доступные организмам источники энергии (свет, химические соединения) должны быть трансформированы в клетке в определенную форму, чтобы обеспечить внутриклеточные потребности в энергии.

Дыхание бактерий. Дыхание, или биологическое окисление, основано на окислительно-восстановительных реакциях, идущих с образованием АТФ-универсального аккумулятора химической энергии. Энергия необходима микробной клетке для ее жизнедеятельности. При дыхании происходят процессы окисления и восстановления: окисление отдача донорами (молекулами или атомами) водорода или электронов; восстановление присоединение водорода или электронов к акцептору. Акцептором водорода или электронов может быть молекулярный кислород (такое дыхание называется аэробным) или нитрат, сульфат, фумарат (такое дыхание называется анаэробным нитратным, сульфатным, фумаратным). Анаэробиоз (от греч. aer воздух, bios жизнь) жизнедеятельность, протекающая при отсутствии свободного кислорода. Если донорами и акцепторами водорода являются органические соединения, то такой процесс называется брожением. При брожении происходит ферментативное расщепление органических соединений, преимущественно углеводов, в анаэробных условиях. С учетом конечного продукта расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксусное и другие виды брожения.

По отношению к молекулярному кислороду бактерии можно разделить на три основные группы: облигатные, то есть обязательные, аэробы, облигатные анаэробы и факультативные анаэробы.

Облигатные аэробы это прокариоты, для роста которых кислород необходим. К ним относится большинство прокариотных организмов.

Облигатные анаэробы (клостридии ботулизма, газовой гангрены, столбняка, бактероиды и др.) растут только на среде без кислорода, который для них токсичен. При наличии кислорода бактерии образуют перекисные радикалы кислорода, в том числе перекись водорода и супероксиданион кислорода, токсичные для облигатных анаэробных бактерий, поскольку они не образуют соответствующие инактивирующие ферменты. Аэробные бактерии инактивируют перекись водорода и супероксид-анион кислорода соответствующими ферментами (каталазой, пероксидазой и супероксиддисмутазой).

Факультативные анаэробы могут расти как при наличии, так и при отсутствии кислорода, поскольку они способны переключаться с дыхания в присутствии молекулярного кислорода на брожение в его отсутствие. Они способны осуществлять анаэробное дыхание, называемое нитратным:

нитрат, являющийся акцептором водорода, восстанавливается до молекулярного азота и аммиака.

Среди облигатных анаэробов различают аэротолерантные бактерии, которые сохраняются при наличии молекулярного кислорода, но не используют его.

Для выращивания анаэробов в бактериологических лабораториях применяют анаэростаты специальные емкости, в которых воздух заменяется смесью газов, не содержащих кислорода. Воздух можно удалять из питательных сред путем кипячения, с помощью химических адсорбентов кислорода, помещаемых в анаэростаты или другие емкости с посевами.

Источник

Строение и функционирование прокариотической клетки

Урок 27. Биология. Сложные вопросы. Ботаника

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Строение и функционирование прокариотической клетки»

Вспомним, что в настоящее время большинство учёных выделяют четыре царства живых организмов: Бактерии, Животные, Растения и Грибы. Бактерии относятся к прокариотам. А животные, растения и грибы – к эукариотам. Для клеток всех царств живых организмов характерно единство строения, химического состава и функций. Однако между прокариотическими и эукариотическими клетками существует много различий.

Прокариоты – это одноклеточные живые организмы. Они, в отличие от эукариот, не имеют оформленного ядра и других мембранных органоидов (митохондрий, эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, хлоропластов). Поэтому прокариот по-другому называют доядерными. Наука, которая занимается изучением микроскопических организмов, в том числе и бактерий, называется микробиологией.

Большинство прокариотических клеток имеют очень маленькие размеры. Типичная бактериальная клетка имеет размер около 1 микрометра, тогда как эукариотические клетки имеют размер от 10 до 100 микрометров. Прокариотическая клетка примерно такого же размера, как митохондрия в клетках эукариот.

Клетка прокариот имеет простую организацию. В отличие от эукариот, их клетки не разделены на клеточные компартменты (отсеки). Компартментами в эукариотической клетке являются все органоиды.

По форме различают несколько морфологических групп бактерий: шаровидные (кокки), прямые палочковидные (бациллы), изогнутые (вибрионы), спирально изогнутые (спириллы). Некоторые клетки не расходятся после деления, и в результате образуются пары (диплококки), цепочки (стрептококки), стафилококки (в виде грозди винограда) или пакеты кокков (сарцины). Большинство бактерий бесцветны, и только некоторые (зелёные и пурпурные) содержат в цитоплазме пигменты, которые придают им окраску.

Прокариоты способны к очень быстрому делению. В течение 10–11 часов в благоприятных условиях одна бактерия способна образовать потомство в 4 миллиарда особей. Прокариоты легко адаптируются к условиям окружающей среды, у них очень часто происходят спонтанные мутации. Это способствует их повсеместному распространению на Земле. Бактерии обитают в почве, воде, воздухе, снегах полярных регионов и горячих источниках, на теле животных и растений, внутри живых организмов.

Рассмотрим строение бактерии. Как вы уже знаете, в клетке отсутствует ядро и мембранные органоиды. В цитоплазме располагается только огромное количество рибосом и одна крупная кольцевая двухцепочечная молекула ДНК – нуклеоид. У многих видов бактерий в цитоплазме располагаются ещё мелкие кольцевые суперспирализованные молекулы ДНК – плазмиды. Они способны удваиваться независимо от нуклеоида. Плазмиды могут находиться в бактериальной клетке в двух состояниях – автономном (располагаются в цитоплазме) и интегрированном (встраиваются в структуру нуклеоида и удваиваются вместе с ним).

В прокариотических клетках могут откладываться запасные питательные вещества – полисахариды (крахмал, гликоген), жиры и полифосфаты. Каждый вид прокариот накапливает один вид запасных веществ.

Цитоплазматическая мембрана (цитолемма) прокариот не отличается от мембраны эукариотической клетки и выполняет все свойственные функции: транспортную, защитную, барьерную, рецепторную, ферментативную и механическую. Однако существуют различия в химическом составе клеток. В цитолемме прокариот отсутствуют молекулы холестерина и некоторых других липидов.

Цитоплазматическая мембрана прокариот способна образовывать впячивания внутрь цитоплазмы – мезосомы. На их складчатых мембранах располагаются окислительно-восстановительные ферменты, а у фотосинтезирующих бактерий – и соответствующие пигменты (бактериохлорофилл), благодаря чему мезосомы выполняют функции митохондрий, хлоропластов и других органоидов.

На внутренней стороне мембраны расположены сайты связывания ДНК. После удвоения ДНК каждая из дочерних молекул прикрепляется к одному из сайтов. Происходит рост мембраны, и молекулы ДНК расходятся. Далее формируется перегородка, которая разделяет клетку на две.

У некоторых видов водных и почвенных бактерий в цитоплазме находятся газовые вакуоли (аэросомы). Регулируя количество газа в вакуолях, водные бактерии могут погружаться в толщу воды или подниматься на её поверхность.

Снаружи от цитолеммы находится клеточная стенка. Она выполняет многочисленные функции: придаёт клетке форму, защищает от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды и от осмотического шока (когда при погружении клетки, в которой удалили клеточную стенку, в дистиллированную воду или другой гипотонический раствор, она насыщается водой, и происходит разрыв цитоплазматической мембраны).

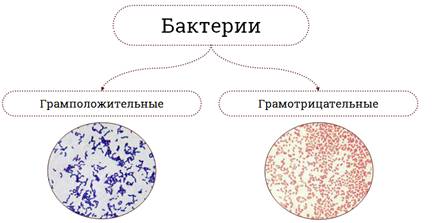

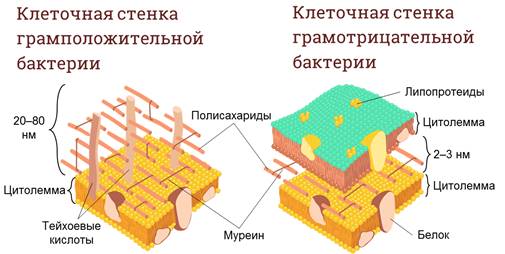

Выделяют две группы бактерий – грамположительные и грамотрицательные. Они имеют разное строение и окраску клеточной стенки. Грамположительные бактерии при окраске по методу Грама оказываются окрашенными в синий цвет, сохраняют окраску и не обесцвечиваются в отличие от грамотрицательных бактерий.

У грамположительных клеток клеточная стенка толстая (20–80 нанометров). Она состоит из пептидогликана муреина, тейхоевых кислот и полисахаридов. Грамотрицательные бактерии имеют тонкий слой пептидогликана (2–3 нанометра), который покрыт наружной плазматической мембраной.

Если обработать клетку лизоцимом или пенициллином, клеточная стенка разрушается. Грамположительная клетка превращается в протопласт. Протопласт – это содержимое бактериальной клетки, за исключением клеточной стенки, но вместе с цитоплазматической мембраной. Протопласт подвержен осмотическому шоку. Грамотрицательная клетка превращается в сферопласт. Сферопласт – бактериальная клетка с частично разрушенной клеточной стенкой. Сферопласт менее чувствителен к осмотическому шоку.

У многих видов бактерий клеточная стенка окружена слизистой капсулой. Она служит дополнительной защитой для клеток. Капсула обеспечивает устойчивость бактерий к ряду воздействий, например к фагоцитозу (при этом повышается возможность бактерий вызывать заболевание – вирулентность). Слизистая капсула придаёт бактериям специфичность (в ней могут находиться антигены – вещества, которые организм рассматривает как чужеродные или опасные и начинает вырабатывать против них антитела). Слизистая капсула предохраняет клетку от высыхания, механических повреждений, от действия вирусов, служит источником запасных питательных веществ, а также осуществляет связь между клетками и помогает прикреплению к поверхностям.

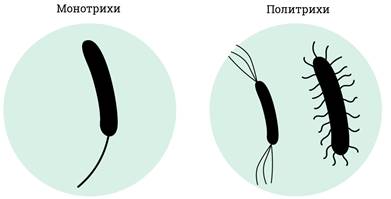

Существуют неподвижные бактерии и подвижные, которые передвигаются с помощью жгутиков.

Их расположение может быть монополярным, биполярным и перитрихиальным. По количеству жгутиков различают монотрихи (одна нить) и политрихи (пучок нитей). Прокариотические клетки способны к быстрому движению – до 12 миллиметров в минуту. Когда жгутик вращается против часовой стрелки, клетка движется в одном направлении, когда жгутик вращается по часовой стрелке, клетка кувыркается.

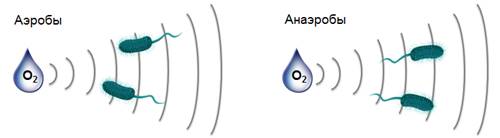

Для прокариот характерен хемотаксис – двигательная реакция на химический раздражитель. Бактерии способны двигаться по направлению к атрактантам (притягивающим веществам) и от репеллентов (отталкивающих от себя). В качестве аттрактантов выступают питательные вещества, сахара и аминокислоты, в качестве репеллентов – спирты и другие вредоносные вещества. Помимо хемотаксиса существуют и другие виды таксиса. Аэротаксис – движение к кислороду. Движение в сторону концентрации кислорода проявляется у аэробов, в обратную сторону – у анаэробов. Аэробы – организмы, которые нуждаются в кислороде для процессов синтеза энергии в отличие от анаэробов. Фототаксис – свойство микроорганизмов ориентироваться и двигаться по направлению к или от источника света. Существует как положительный фототаксис – движение происходит в направлении к источнику света, так и отрицательный фототаксис – движение идёт в противоположном направлении. Магнитотаксис – способность железосодержащих бактерий реагировать своим движением на магнитное поле.

На поверхности клеток многих бактерий расположены нитевидные белковые структуры – фимбрии, или пили. Они образованы белком пилином. Пили располагаются по периферии клетки в количестве от 100 до 250. Они участвуют в передаче генетического материала между бактериальными клетками при конъюгации, помогают прикрепляться к поверхностям и другим клеткам (например, прикрепление к слизистой оболочке кишечника).

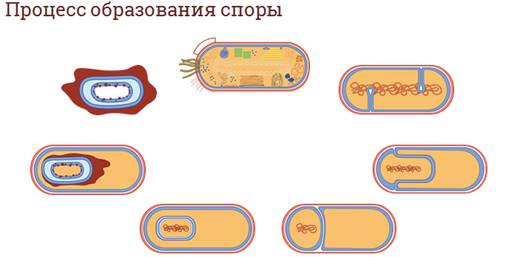

При наступлении неблагоприятных условий прокариоты способны образовывать покоящиеся формы, способные сохранять жизнеспособность в течение длительного времени. К таким формам относят эндо- и экзоспоры, цисты и бактероиды. Рассмотрим, как образуется спора у бактерий. Содержимое клетки сжимается, отходит от оболочки, округляется и образует на своей поверхности, находясь внутри материнской оболочки, новую, более плотную оболочку. При нормальных условиях споры могут сохраняться до нескольких сотен лет. Зрелые споры сохраняются очень долго в самых неблагоприятных условиях. Они устойчивы к действию высоких температур, радиации, ультрафиолетовых лучей, химических веществ. Но при температуре 100 °С 90 % спор гибнет через 11 минут.

При наступлении благоприятных условий спора прорастает и становится жизнедеятельной бактерией.

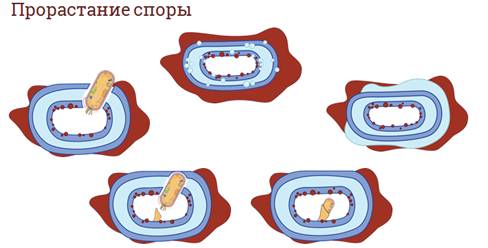

По типу питания бактерии делят на две группы: автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических. В зависимости от того, какую энергию используют автотрофы для синтеза органических веществ, различают фото- и хемосинтезирующие бактерии. К фототрофам относятся зелёные и пурпурные серобактерии. Они используют энергию Солнца. Хемосинтезирующие бактерии используют для жизнедеятельности энергию химических реакций. Нитрифицирующие (почвенные) бактерии окисляют соли аммония до нитратов, железобактерии – двухвалентное железо в трёхвалентное, серные бактерии – соединения серы до сульфатов. Клубеньковые бактерии фиксируют атмосферный азот и окисляют его до аммиака. Большая часть бактерий являются гетеротрофами. Они питаются готовыми органическими веществами. Сапротрофы питаются органическими веществами мёртвых тел или выделений других организмов. Паразитические бактерии поселяются на живых организмах и питаются за их счёт.

У бактерий, как и у эукариот, выделяют два типа дыхания: аэробное и анаэробное. Аэробные бактерии обитают в условиях свободного доступа кислорода. Они получают энергию в процессе окисления органических веществ до углекислого газа и воды. Анаэробные бактерии обитают в бескислородных условиях и существуют за счёт энергии, выделяемой при реакциях брожения.

Источник