Лущение стерни: технология и оборудование

Лущением стерни называют сельскохозяйственные работы по рыхлению и перемешиванию верхнего слоя почвы на глубину 5-15 см для борьбы с сорняками и их семенами, вредителями и их личинками, с целью удержания влаги и повышения плодородия. Предшествует зяблевой вспашке. Как правило, процедуру проводят сразу или во время сбора урожая зерновых и прочих культур специальными агрегатами.

Назначение

Во времена позднего СССР, когда развитие сельского хозяйства достигло расцвета, мероприятия по лущению стерни были обыденными и применялись повсеместно. Однако после развала Советского Союза технологическую операцию по ряду причин (главным образом – экономических) во многих регионах исключили. Между тем, опыт последующих десятилетий показал, что данная процедура отнюдь не лишняя в севообороте.

- Испарение из почвенного слоя влаги, особенно усиливающееся после уборки зернобобовых комбайнами.

- Распространение различных возбудителей болезней (например, спорыньи, росы мучнистой, гнилей корневых, ржавчины и т. д.)

- Развитие насекомых-вредителей, в том числе их яиц, куколок, личинок.

- Рост вегетативной массы многолетних растений, рассеменение сорняков.

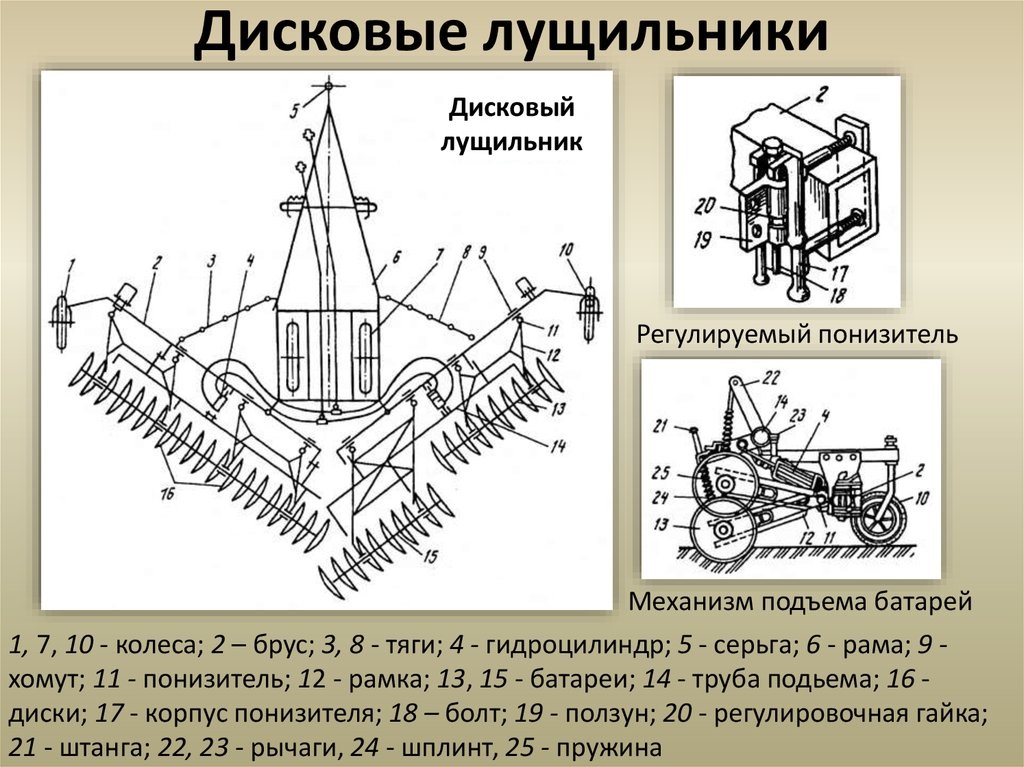

В странах СНГ землю в основном обрабатывают специальными дисковыми механизмами – лущильниками «ЛДГ 10/15/20» или похожими агрегатами.

Нарушения технологии

В условиях средней полосы подготовка почвы подразделяется на три типа операций:

- предварительная;

- основная;

- предпосевная.

В каждой из них согласно науке агротехнические мероприятия по лущению являются обязательными как перед применением отвальной, так и ресурсосберегающей техники. Однако многие предприятия, фермеры и частники игнорируют этап с целью экономии топлива и/или рабочего времени, считая данные работы несущественными.

Хозяйства, где процедура игнорируется, впоследствии сталкиваются с повышением количества вредителей, почвенных болезней, засоренностью сорняками. Для борьбы с ними выделяются дополнительные средства, в больших количествах используются ядохимикаты. Кроме того, основная зяблевая вспашка из-за необработанного дерна либо стерни получается худшего качества, агрегаты и механизмы испытывают значительную нагрузку, в результате чего снижается их ресурс. Особенно важно лущение после жатвы зерновых. Если его не проводить, земля быстро пересыхает и деревенеет, вспашка такого поля становится непростой задачей для механизатора.

Удержание влаги

Накопление и удержание влаги вследствие агротехнических мероприятий осуществляется разными способами. После лущения почва становится рыхлой с большим количеством некапиллярных крупных пор. Осенние дожди наполняют их водой, которая испаряется незначительно.

Мелкие капилляры, пронизывающие уплотненную почву, напротив, проводят влагу от насыщенных пластов к более сухим. В результате вода либо испаряется, либо уходит вглубь. В процессе обработки система капилляров разрушается, что предотвращает высыхание земли.

На взлущенных полях влага также скапливается в результате перегонки пара в верхние слои из более влажных нижних горизонтов. Конденсация происходит на границе необработанного и взрыхленного слоев почвы. Наблюдения показали, что после работы в поле лущильников в земле не только сохраняется необходимая концентрация жидкости, но и возрастает.

Противосорняковый эффект

Хотя уборка зерновых происходит достаточно рано, к этому времени успевают созреть ряд ранних сорняков, таких как пикульник, горец, дикая редька и прочие. В процессе жатвы их семена осыпаются на гораздо большие площади, чем в дикой среде. Кроме того, в стерне остаются 1/2-летние (василек, ромашки, подмаренник) и многолетние сорные травы (чистец, различные виды полыни). Особенно «вредными» являются осот и ползучий пырей. Чем дольше не обрабатывается поле, тем больше укореняются сорняки, засоряя почву.

Еще один момент связан с тем, что осыпавшиеся семена дикий растений и злаков после уборки остаются на поверхности и не всходят. Если провести вспашку без предварительной обработки, семена заглубляются в землю и на следующий год «радуют» дружными всходами. Не отстают и многолетники, накапливая питательные вещества в корневой системе.

Лущение стерни, проводимое в августе/сентябре, позволяет заглубить семена на небольшую глубину и одновременно срезает побеги растений. Благодаря сохраняющейся теплой погоде и активизирующимся осадкам семена прорастают, а многолетники восстанавливают зеленую массу, расходуя запасенные питательные вещества и тем самым ослабевая. Последующая зяблевая обработка уничтожает всходы и предотвращает разрастание сорняков.

Сроки проведения

Эффективность послеуборочного лущения напрямую зависит от сроков проведения. Наиболее целесообразно осуществлять лущильные работы в поле следом за комбайном. В этом случае стерня будет достаточно мягкой, не пересушенной. Предварительно скирдуется и по возможности увозится солома.

Положительный эффект наблюдается, даже если проводить обработку спустя несколько дней после уборки, но не позже одной недели. Статистика показывает, что у зерновых яровых культур наблюдается прибавка урожайности на 2-3 центнера с гектара. Опоздание по срокам снижает либо нивелирует положительный эффект.

Экономия ГСМ

Кроме пользы с точки зрения агрономии, лущение стерни в последующем позволит значительно сэкономить топливо в процессе зяблевой (основной) обработки почвы. Показатели эффективности достигают 10-15% в сравнении с затратами горюче-смазочных материалов, если обрабатывать зябь без предварительного дискования.

Экономия ГСМ связана с тем, что лущильные работы предотвращают потерю почвенной влаги, что в свою очередь уменьшает плотность пахотного слоя. Сопротивление хода почвообрабатывающих агрегатов либо плугов снижается на 20-35%, общая производительность в итоге увеличивается до 20%.

Технология лущения стерни

Если раньше для лущения применяли бороны, то сегодня их все больше заменяют агрегаты дискаторы (лущильники). Их преимущество за счет использования сферических вращающихся дисков заключается в меньшем сопротивлении, оказываемом почвой и растительностью, а также возможностью настройки глубины заделки в зависимости от конструкции в пределах 3-25 см. Рабочая скорость составляет 10-25 км/час.

При выборе глубины лущения и модели агрегата отталкиваются от таких параметров, как гранулометрический состав обрабатываемой земли, увлажненность, тип стерни и степень засорения разнотравьем. Легкие почвы дискуются на меньшую глубину, тяжелые – на большую. Например, если на участке преобладают однолетние сорняки, в сухой период заделка осуществляется на глубину 6-8 см (чтобы было достаточно влаги для прорастания семян), в дождливый – на 5-6 см. Кроме того, применение дисков (в отличие от бороны) позволяет подрезать под углом стебли и корни многолетников, в результате чего их значительная часть погибает, а оставшаяся уничтожается подзимней вспашкой.

Если поле в высокой степени засорено пыреем либо другим корневищным сорняком, используют дисковые бороны с более мелким шагом. На каменистых почвах применяются чизельные культиваторы со стрельчатыми лапами.

Лущильник «ЛДГ 10»

Данная модель на просторах СНГ используется достаточно широко. Это простой по конструкции, дешевый и легкий в эксплуатации агрегат дисковой конструкции. Оборудование крепится к любому трактору, даже маломощному. Отличительной чертой является гибкая настройка работы дисков и мгновенный перевод из транспортировочного положения в рабочее, что позволяет обрабатывать поля со сложным рельефом, небольшие приусадебные участки, кромки вдоль леса, зарослей кустарника, болотца.

«ЛДГ 10» состоит из:

- рамы, базирующейся на пневмоколесах;

- рабочих секций;

- перекрывающей дисковой батареи;

- штанг, установленных на каретки.

Каретки в свою очередь включают брус с самоустанавливающимися колесами и гидроцилиндр с настроечным винтом, позволяющим выставлять глубину обработки.

Источник

Способ движения при лущении

Лущение стерни — агротехнический прием основной обработки почвы с оборотом пласта, способствующий повышению ее плодородия.

При лущении стерни срезают пожнивные сорняки, подрезают подземные органы многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков, что приводит к истощению их корневой системы. Кроме того, лущение способствует уничтожению большого количества возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Дополнительно обеспечивается большая сохранность влаги и ее лучшее накопление при выпадении дождей. Лущение повышает качество крошения пласта при пахоте, особенно почв недостаточной влажности. Даже сухие почвы после лущения за счет конденсации влаги из воздуха в ночное время увлажняются до такой степени, что обеспечивается их удовлетворительное крошение. При пахоте таких невзлущенных почв поверхность пашни покрыта крупными глыбами.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В результате лущения нижележащие слои почвы становятся более рыхлыми, что обеспечивает снижение тягового сопротивления плуга до 30% и значительно повышает производительность при одновременном улучшении качества вспашки и снижении затрат труда и расхода топлива.

Лущение стерни снижает напряженность выполнения работ по по срокам выполнения вспашки.

К лущению стерни предъявляют следующие агротехнические требования:

а) устойчивость глубины лущения — допустимые отклонения средней глубины от заданной не более 1,5 см для дисковых лущильников и 2 см для лемешных;

б) равномерность хода по глубине — отклонения отдельных замеров от среднего значения глубины не более 2 см для дисковых лущильников и не более 3 см для лемешных;

в) устойчивость ширины захвата — допустимое отклонение от конструктивной ширины для дисковых не более 30 см, для лемешных не более 10%;

г) полное подрезание стерни и уничтожение сорняков;

д) хорошее перемешивание почвы с пожнивными остатками, достаточно выровненная поверхность поля, отсутствие разъемных борозд и гребней;

е) отсутствие огрехов и минимальная распыленность почвы.

Качество лущения контролируют по всем указанным показателям.

К лущению стерни приступают сразу же после уборки хлебов напрямую или при раздельной уборке — после подбора валков. Допустимый разрыв между уборкой и лущением — не более одного дня.

Сроки лущения определяют эффект этой технологической операции и особенно влияют на сохранение запасов влаги в почве.

В засушливых южных районах запаздывание с началом лущения на один день снижает будущий урожай на 1,5—2 ц с каждого гектара вследствие интенсивного иссушения почвы. Поэтому желательно при раздельной уборке вслед за скашиванием хлебов в валки или одновременно со скашиванием лущить межвалковые промежутки, а полосу под валками лущить вслед за их подбором и обмолотом.

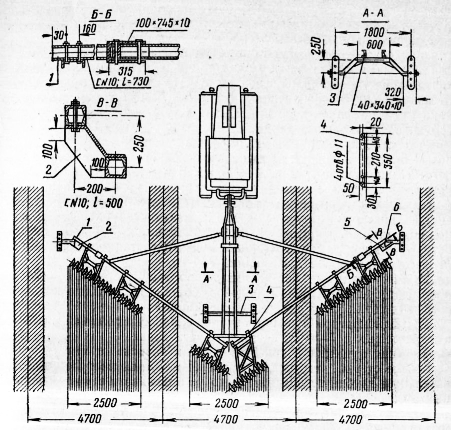

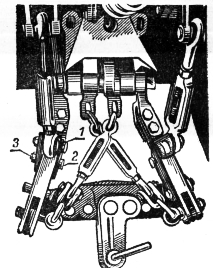

Рис. 1. Агрегат для лущения стерни в межвалковых промежутках

Переоборудование заключается в расстановке дисковых батарей таким образом, чтобы они взлущивали три межвалковых промежутка без повреждения валков. Для свободного прохода валков под тягами и брусьями раму лущильника и брусья поднимают на 250 мм от своего начального положения. Для переоборудования лущильника изготовляют два удлинителя брусьев — левый и правый, два переходных кронштейна — левый и правый, специальную ось с колесами и понизитель. Правый и левый удлинители взаимозаменяемы и служат продолжением брусьев.

Каждый удлинитель присоединяют к своему основному брусу с помощью двух штырей.

Кронштейны колес прикрепляют к удлинителям двумя болтами так, чтобы база крайних колес составляла 12 м. Чтобы колеса не задевали за основные брусья, ось переносят на 300 мм вперед по сравнению с положением стандартной прямой оси тележки лущильника. Таким образом, две дисковые батареи с общей шириной захвата в 2,5 м взлущивают каждый межвалковый промежуток. Увеличивать эту ширину в большинстве случаев нецелесообразно, так как погрешности движения валковых жаток могут привести к повреждению валков дисками или колесами лущильника. Если при скашивании хлебов ширина захвата остается постоянной, а валковые жатки движутся прямолинейно, то захват каждой пары дисковых батарей переоборудованного лущильника можно увеличить до 2,8 м, используя’ удлиненные квадратные оси и дополнительные диски.

У переоборудованного лущильника угол наклона рамок дисковых батарей в связи с повышением основных брусьев больше обычного. На почвах нормальной влажности и плотности работа дисков при таких углах наклона рамок проходит хорошо. Но при лущении участков повышенной влажности целесообразно присоединять дисковые батареи к брусьям рамы с помощью специальных кронштейнов-понизителей. Благодаря стойкам-понизителям рамки дисковых батарей наклонены в вертикальной плоскости, так же как и обычные непереоборудованные лущильники ЛД-10.

Глубину лущения устанавливают по зонам, с учетом состояния почвы, засоренности поля и видового состава преобладающих на данном поле сорняков, а также высоты стерни.

При однократном лущении глубина обработки должна быть 7—8 см в засушливых и 5—6 см в увлажненных зонах.

Глубина лущения в большой степени зависит от высоты стерни: чем выше стерня, тем глубже производится лущение. Поэтому окончательную глубину лущения нужно устанавливать с учетом конкретных условий.

Агрегатирование при лущении стерни. Для лущения стерни озимых и яровых культур применяют дисковые лущильники с глубиной лущения 4—10 см и лемешные — на глубину до 18 см. При лущении стерни кукурузы и подсолнечника используются дисковые бороны с глубиной хода 8—12 см.

Подготовка агрегатов к работе включает:

а) подготовку трактора, машин и сцепки и регулировку их на специальной площадке;

б) составление агрегата в натуре;

в) дополнительную регулировку агрегата на загоне.

Подготовка трактора к работе описана в первой главе. В зависимости от типа машин, с которыми агрегатируется трактор,— навесных, полунавесных или прицепных — должно быть дополнительно подготовлено прицепное или навесное устройство. При работе с навесными машинами прицепное устройство снимают. А при работе с прицепными машинами навесное устройство переводят в верхнее положение. Например, у трактора Т-150 верхнюю центральную тягу закрепляют скобой на правом рычаге подъема и освобождают натяжные цепи. Затем устанавливают прицепную скобу в задние вилки бугелей, закрепляют болтами крепления ограничительных цепей и устанавливают прицепную серьгу. Аналогично поступают и для тракторов ДТ-75 и ДТ-75М, только центральная тяга закрепляется на левом рычаге подъема.

Для работы с машинно-тракторными агрегатами, навесные машины которых имеют колеса (сеялки, культиваторы), раскосы механизма навески устанавливают на свободный ход для лучшего приспособления машины к рельефу поля в поперечной плоскости.

Если трактор работает с 4-, 5-корпусным и более навесным плугом, то центральная головка нижних тяг должна быть смещена вдоль нижней оси механизма навески вправо от продольной оси трактора и зафиксирована. Величину необходимого смещения в каждом конкретном случае определяют условиями устойчивого движения трактора с заглубленным плугом.

При работе трактора по двухточечной схеме навески допускаются повороты трактора под углом не более 20 градусов.

Если трактор работает с машинами, не требующими принудительного заглубления их рабочих органов, то, чтобы поставить машину в рабочее положение, рычаг управления основным силовым цилиндром переводят в плавающее положение.

При работах, где требуется принудительное заглубление, рычаг распределителя переводят в положение «опускание», а затем быстро в «плавающее» положение. Агрегат должен работать только при положении рычага гидросистемы «плавающее».

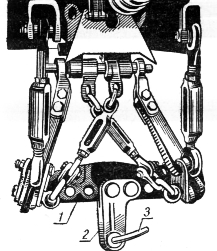

Для некоторых тракторов можно изменять высоту прицепа над поверхностью поля путем установки бугелей и прицепной скобы в разные положения. Чем тяжелее почва, тем ниже должен быть установлен прицеп.

Для тракторов Т-54В и Т-70С при работе с прицепными машинами снимают задние концы продольных тяг и на их место устанавливают поперечину прицепного устройства с прицепной серьгой. При этом с задних концов продольных тяг снимают втулки и устанавливают в соответствующие отверстия поперечины. Гайки пальцев и проушин после переналадки необходимо затянуть до отказа.

Ограничительные цепи отсоединяют от задних концов продольных тяг, укорачивают до нужной длины путем снятия части элементов цепи и крепят к проушинам, установленным в отверстия промежуточных концов продольных тяг.

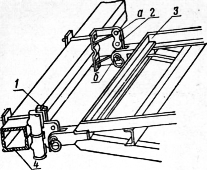

Рис. 2. Установка прицепа гусеничных тракторов тягового усилия 3 и 4 тс на различную высоту относительно поверхности поля:

1 — бугели; 2 — прицепная скоба.

При работе трактора с использованием прицепного устройства продольные тяги механизма навески полностью блокируют от поперечных перемещений, чтобы исключить раскачивание прицепа путем максимального укорачивания длины цепей в пределах существующей регулировки. В этом случае регулировочный болт должен быть ввернут в кронштейн растяжки до отказа.

Для увеличения маневренности тракторного агрегата и уменьшения радиуса поворота при работе с приводом через ВОМ при наладке прицепного устройства точки крепления раскосов механизма навески необходимо перенести вперед, как показано на рисунке 4. Для этого в промежуточных концах продольных тяг сделаны специальные отверстия, а к каждому трактору приложены скобы, пальцы и гайки.

У тракторов Т-100М и Т-130 прицепную планку устанавливают в задние шарниры продольных тяг механизма навески и фиксируют. Прицепную серьгу крепят в среднем положении.

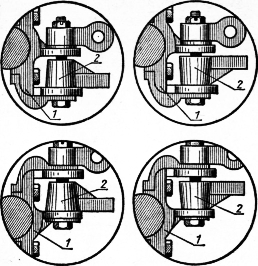

Основные регулировки дисковых лущильников проводят на регулировочной площадке. Проверяют, чтобы диски всех батарей касались опорной поверхности площадки. Допустимый просвет — не более 3 мм. Зазор между плоскостями дисков и чистиками должен быть 2—3 мм.

Необходимый угол атаки устанавливают изменением тяги между брусьями и рамой с учетом плотности и засоренности почв. Чем плотнее почва, тем больше устанавливают угол атаки. После установки угла атаки поворотные полуоси боковых колес ставят так, чтобы колеса были направлены по линии движения. Расстояние между лезвиями дисков смежных батарей должно быть 17—18 см, а толщина режущих кромок дисков — 0,3—0,4 мм. Глубину обработки регулируют перестановкой тяг секций в ушках понизителей (а и б), перемещением ушек рамки винтом понизителя и величиной балласта в ящиках.

Рис. 3. Установка прицепного устройства:

1 — поперечина; 2 — прицепная серьга; 3 — шкворень.

Рис. 4. Установка прицепного устройства с приводом от ВОМ :

1 — скоба; 2 — палец; 3 — гайка.

При работе агрегата со скоростью движения до 7 км/ч угол атаки устанавливают в 35°, а при большей скорости — 30°. Это способствует снижению тягового сопротивления лущильника без ухудшения качества работы. Следует иметь в виду, что с ростом скорости движения происходит некоторое выглубление дисков, поэтому нужно заранее установить диски глубже (с учетом предполагаемой скорости движения).

Основные способы движения агрегатов: для дисковых лущильников и дисковых борон — челночный, диагональный и диагонально-перекрестный.

При работе на полях с короткими гонами (при длине гона менее 50 захватов агрегата) для дисковых лущильников допускается движение вкруговую.

Особенности агрегатирования тракторов с дисковыми боронами БДТ -7 и БД-10. Рабочие органы этих борон переводятся в транспортное положение с помощью гидравлической системы. С тракторов, которые агрегатируются с ними, снимают прицепное устройство, а механизм навески устанавливают по трехточечной схеме. Закрепляют жестко раскосы, вставив стопорный палец в отверстие вилки. Устанавливают в шарнирные втулки продольных тяг специально изготовленную скобу с прицепной серьгой. Длину ограничительных цепей регулируют стяжными муфтами так, чтобы поперечное смещение задних концов продольных тяг не превышало 20—30 мм. После этого прицепное устройство машины присоединяют к прицепной серьге трактора и крепят штырем. Гидропривод машины соединяют с гидросистемой трактора и проверяют соответствие положения «подъем» рукоятки распределителя гидросистемы с подъемом батарей в транспортное положение.

Особенности агрегатирования тракторов с лемешным лущильником ППЛ -10-25. Лущильник состоит из сварной рамы, двух ходовых и двух опорных колес, рабочих органов, механизма подъема и регулировок глубины хода. В работе плуг-лущильник опирается на три колеса, стоящих около корпусов. Все колеса идут по необработанной части поля. Такая расстановка колес позволяет хорошо копировать рельеф поля, обеспечивает равномерность хода по глубине и ширине захвата.

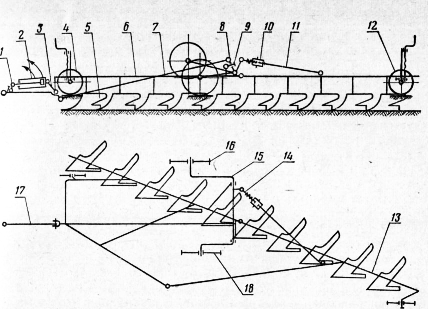

Рис. 5. Установка дисковой батареи на разную глубину:

а — верхнее отверстие понизителя; б — нижнее отверстие понизителя; 1 — регулировочный болт; 2 — понизитель; 3 — рамка секции; 4 — рама лущильника.

Рис. 6. Схема плуга-лущильника ППЛ -10-25:

1 — поводок свободного хода; 2 — гидроцилиндр; 3 — двуплечий рычаг; 4, 12, 16, 18 — колеса; 5 — корпус; 6 — передняя секция рамы; 7 — тяга; 8 — кронштейн; 9 — рычаг; 10 — догружатель; 11 — штанга; 13 — задняя секция рамы; 14— рычаг; 15 — ось; 17— прицеп.

Выносной гидроцилиндр 2 трактора устанавливают на прицепе лущильника штоком назад. Шланги гидросистемы трактора соединены с цилиндром на лущильнике через разрывные “муфты так, чтобы при переводе рычага распределителя в положение «подъем» шток выходил из цилиндра.

Смежные проходы при дисковании почвы делают с перекрытием в 15—20 см, что обеспечивает разравнивание наружных гребней и исключает появление огрехов.

Источник