Движение одноклеточных

Движение одноклеточного организма осуществляется с помощью разных органоидов и выростов цитоплазмы. В цитоплазме расположена сложная сеть микротрубочек, микрофиламентов и других структур, обладающих опорными и сократительными функциями, обеспечивающими амебоидное перемещение (переползание) клетки. Так двигаются корненожки и обыкновенные амёбы. Некоторые простейшие перемещаются за счёт волнообразного сокращения всего тела. Активное движение клетка совершает с помощью таких специальных образований, как жгутики и реснички (мерцательное, или ресничное, движение).

Жгутик совершает симметричные движения в одной плоскости или спиралеобразные, «ввинчиваясь» в окружающую жидкую среду и утягивая за собой всю клетку. Биение ресничек асимметрично: после быстрого и энергичного удара ресничка изгибается и медленно возвращается в исходное положение. Биение соседних ресничек синхронизировано так, что по ним пробегает волна сокращений. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Раздражимость одноклеточных проявляется в том, что они могут воспринимать из внешней среды различные раздражения и реагировать на них. Как правило, ответ на раздражение состоит в пространственном перемещении (движении) особей. Этот вид раздражимости у одноклеточных называют таксисом (греч. taxis — «расположение в порядке»). Источником раздражения могут быть свет, температура, влага, химические вещества, пища и др.

Активная реакция на свет называется фототаксисом, на химические соединения — хемотаксисом, на температуру — термотаксисом, на притяжение земли — геотаксисом и т. д. Таксисы могут быть положительными и отрицательными. Так, когда эвглена зелёная стремится переплыть на освещённое место в водоёме — это положительный фототаксис, а когда уплывает прочь от брошенной в воду крупинки соли — это отрицательный хемотаксис.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

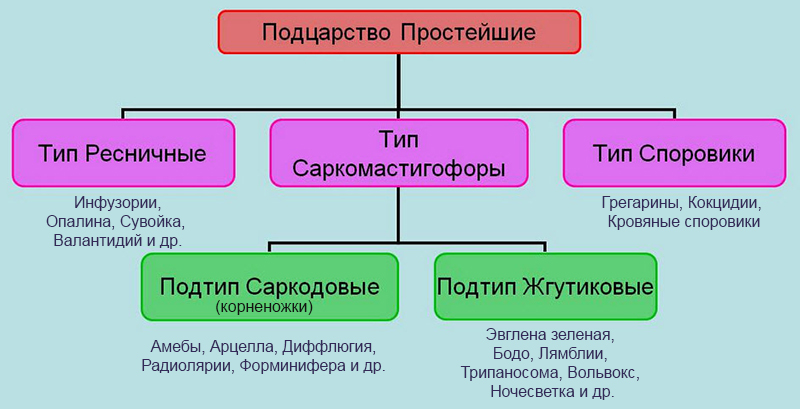

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

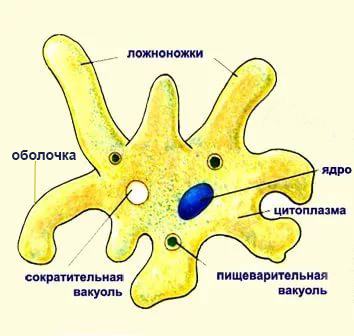

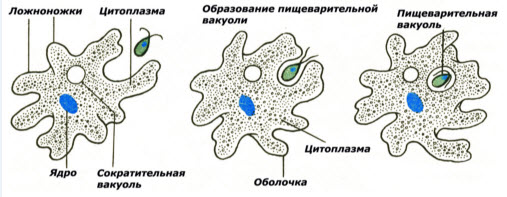

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

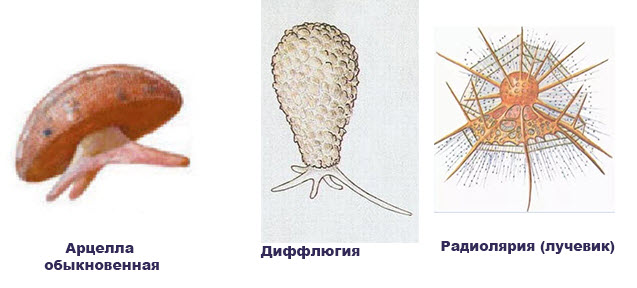

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

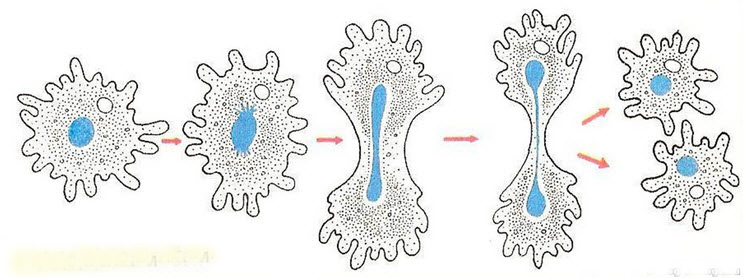

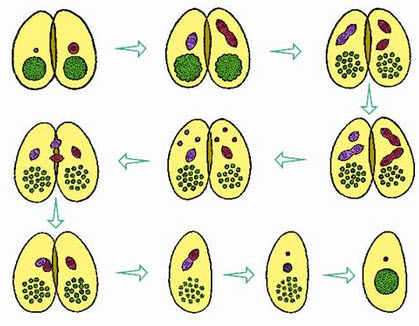

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

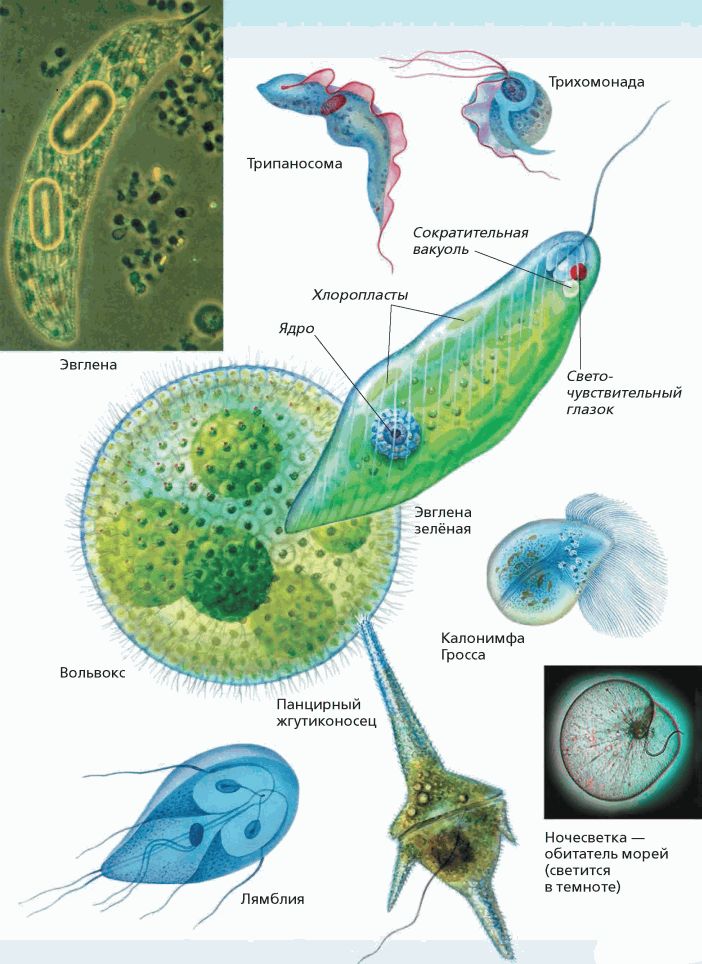

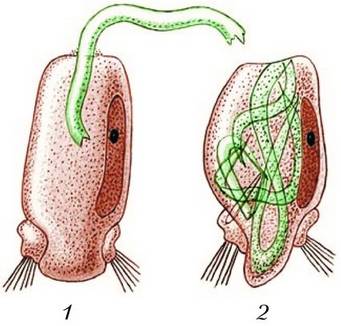

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

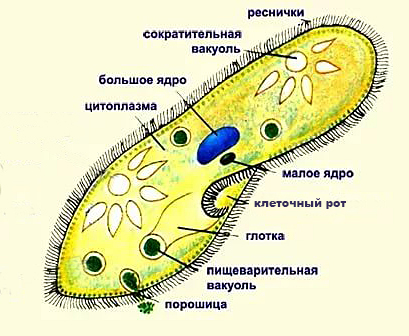

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

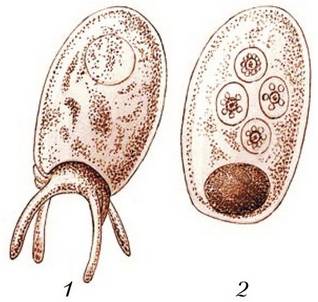

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

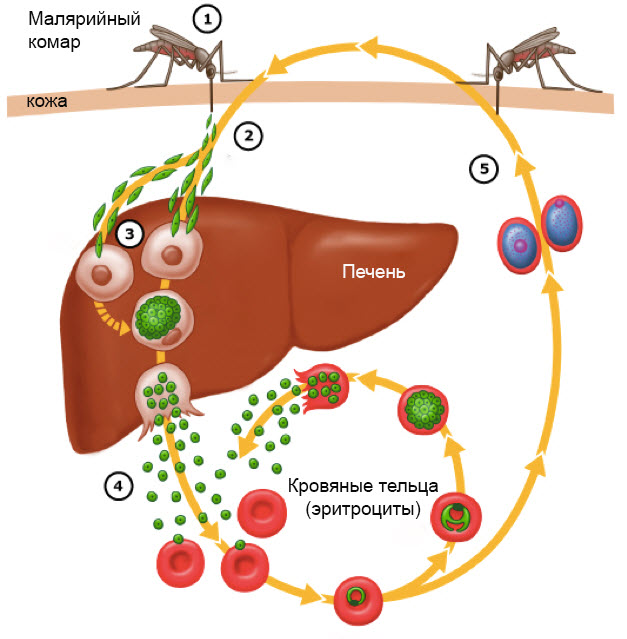

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Источник

Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов

Особенности одноклеточных

Одноклеточные организмы очень разнообразны. В их жизни происходит множество различных событий, связанных с питанием, движением в пространстве, активной защитой от врагов или нападением на другие организмы. Для выполнения всех этих действий у них имеются специальные органоиды и структурные компоненты. Тело одноклеточного организма — это одна-единственная клетка, которая выполняет все функции живого существа.

Одноклеточные организмы, как и многоклеточные, для поддержания процессов жизни должны получать питательные вещества и энергию из внешней среды. Разные одноклеточные получают необходимые им для жизни вещества по-разному. Есть как гетеротрофы, таки и автотрофы. Не так уж редко у одноклеточных организмов встречается смешанное (миксотрофное) питание. Так эвглена зеленая и некоторые виды хламидомонад при наличии света фотосинтезируют, а в темноте питаются как гетеротрофы. У многих видов одноклеточных животных наблюдается взаимовыгодное сожительство (симбиоз): у них в цитоплазме постоянно присутствуют одноклеточные водоросли и бактерии, чьи продукты обмена не вредны, а, наоборот, полезны хозяевам.

Обычно одноклеточные поглощают необходимые им питательные вещества непосредственно всей клеточной поверхностью, но некоторые (инфузории) имеют специальные приспособления для поглощения пищи, ее расщепления (пищеварение) и выделения непереваренных частиц (дефекация).

Пиноцитоз и фагоцитоз

Поглощение пищи одноклеточными организмами происходит путем пиноцитоза и фагоцитоза.

Пиноцитоз (от греч. pino — пью и kytos — клетка, вместилище), или «клеточное питье», — это захват клеточной поверхностью различных жидкостей (капелек липидов, растворов солей). Поглощенные клеточной поверхностью капельки жидкости погружаются затем в цитоплазму клетки.

Схемы пиноцитоза (А) и фагоцитоза (Б) Фагоцитоз (от греч. phagos — пожирать и kytos — клетка, вместилище), или «клеточное заглатывание», — это активное втягивание и поглощение микроскопических твердых питательных частиц (бактерий, простейших, различных фрагментов клеток). В фагоцитозе активную роль играет клеточная мембрана. Она активно обхватывает поглощаемые частицы и втягивает их внутрь клетки. При этом мембрана образует впячивания вовнутрь цитоплазмы, которые затем отшнуровываются, и получаются пузырьки (фагоцитозные вакуоли) с заключенной внутри них пищевой частицей. Фагоцитозная вакуоль сливается с первичной лизосомой, наполненной пищеварительными ферментами и имеющей кислую реакцию. Так образуется вторичная лизосома, или пищеварительная вакуоль, в которой поглощенная пищевая частица переваривается. С помощью специальных методов окрашивания клетки можно наблюдать, как постепенно в процессе расщепления пищевых частиц содержимое пищеварительных вакуолей приобретает нейтральную реакцию.

Питательные вещества усваиваются клеткой. После окончания процесса пищеварения в мембранном пузырьке (его называют остаточное тельце) остаются непереваренные остатки. Остаточное тельце встраивается в наружную клеточную мембрану и выталкивает свое содержимое наружу (процесс, похожий на фагоцитоз, но протекающий в обратном направлении).

Явление фагоцитоза было открыто и описано в 1882 году русским микробиологом Ильей Ильичом Мечниковым. За открытие фагоцитоза Мечников в 1908 году был удостоен Нобелевской премии.

Фагоцитоз встречается у многих одноклеточных организмов, а пиноцитоз — преимущественно у жгутиконосцев.

Одноклеточные обладают способностью распознавать различные пищевые частицы. Однако избирательность в поглощении только полезных частиц у них отсутствует. Например, инфузория парамеция заглатывает бактерий (полезная пища) наряду с частицами краски, угля, пластика или металла (железные опилки). Правда, эти частицы захватываются ею с неодинаковой скоростью.

Некоторые инфузории могут заглатывать пищевые частицы, во много раз превышающие их собственный размер. Например, инфузория циклопостиум из кишечника лошади поглощает растительные волокна огромной длины. С усилием она втягивает волокно через глубокую воронковидную глотку и специальный клеточный рот (цитостом), многократно складывая и уминая пищу внутри клетки.

Некоторые простейшие обладают защитными приспособлениями. Например, инфузория туфелька имеет особые структуры — длинные тонкие стрекательные нити (трихоцисты). Трихоцисты, расположенные у самой поверхности клетки, в состоянии покоя напоминают колбы. При механическом или химическом раздражении они быстро «выстреливают», помогая инфузории избежать нападения.

Передвижение одноклеточных организмов

Способы движения одноклеточных разнообразны, поэтому у них наблюдается многообразие органоидов движения. Различают следующие формы передвижения: жгутиковое, ресничное, амебоидное, волнообразное и скользящее.

Подвижность многих видов одноклеточных организмов осуществляется при помощи жгутиков и ресничек. Между жгутиками и ресничками эукариот нет принципиального различия — только по форме и размерам. Благодаря ресничкам и жгутикам клетки достаточно быстро перемещаются.

Жгутиковое передвижение. У большинства одноклеточных жгутик совершает волнообразные движения в одной плоскости, у других — его движение спиралеобразное. Жгутик ввинчивается в окружающую жидкость и утягивает за собой всю клетку. Изгибание жгутиков обычно происходит с частотой до 50 колебаний в секунду. У многожгутиковых одноклеточных движение всех жгутиков осуществляется синхронно.

Ресничное передвижение. Движение с помощью ресничек наблюдается у инфузорий. Биение каждой отдельной реснички состоит из двух этапов: быстрого и энергичного рабочего удара и возвратного движения. Биение всех соседних ресничек синхронизировано так, что по ним пробегает волна сокращений.

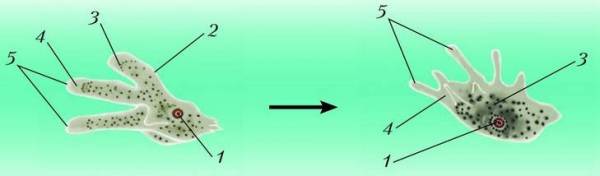

Амебоидное передвижение осуществляется при помощи выростов наружного слоя цитоплазмы, называемых превдоподиями или ложноножками. Так двигаются корненожки, в том числе обыкновенные амебы. У большинства амебоидных одноклеточных цитоплазма четко разделена на два слоя — наружный и внутренний. В наружном слое цитоплазмы (гиалоплазма) нет органоидов, даже рибосом. Внутренний слой цитоплазмы (гранулоплазма) имеет густую консистенцию, а наружный, наоборот, жидкую, и при движении клетки он как бы «течет» вдоль псевдоподии.

Скользящее передвижение. Этот тип движения достаточно широко распространен у простейших, диатомовых водорослей и цианобактерий. Все эти организмы выделяют обильную слизь и перемещаются по смазанной ею поверхности.

Движение одноклеточных организмов обычно обусловлено тем, что они могут воспринимать различные раздражения из внешней среды и реагировать на них. Как правило, ответ на раздражение состоит в пространственном перемещении (движении) клеток. Вид движения, связанный с определенным раздражителем, называют таксисом (от греч. taxis — расположение). Источником раздражения могут быть свет, температура, влага, химические вещества, пища и др. Таксисы могут быть положительными и отрицательными. Так, когда эвглена зеленая стремится переплыть на освещенное место в водоеме — это положительный фототаксис, а когда уплывает прочь от брошенной в воду крупинки соли — отрицательный.

Поведение одноклеточных организмов

Многочисленные наблюдения за жизнью одноклеточных организмов показали, что они обладают способностью «узнавать» друг друга. Например, многие хищные простейшие распознают особей своего вида и не нападают на них, но активно нападают на представителей других видов (их жертву).

При половом размножении одноклеточные организмы определяют не только сородичей, но и роли друг друга в спаривании (женская или мужская особь). Например, раковинные амебы каким-то образом «договариваются» с партнером перед половым процессом так, что одна амеба остается неподвижной в своей раковинке, а другая перетекает к ней. Принято подвижную особь считать мужской, а неподвижную — женской. Однако у некоторых простейших мужская и женская особи различаются не только по поведению, но и внешне — по форме или размерам.

Некоторые одноклеточные организмы строят себе «домики» из собственных выделений или из найденных песчинок. Например, интереснейшая группа простейших — раковинные корненожки (амебы) — часто встречаются во влажной моховой подстилке леса.

Пустые раковинки остаются после гибели амебы или после выхода молодых амеб из материнской раковинки.

Источник