- «Каковы мы — таков и наш способ двигаться»

- 11 декабря 1918 года родился Александр Исаевич Солженицын

- Способ двигаться

- Колокол Углича

- Отзыв на произведение А.И. Солженицына «Вязовое бревно»

- научная статья по теме СИМВОЛИКА В РАССКАЗЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ» Народное образование. Педагогика

- Текст научной статьи на тему «СИМВОЛИКА В РАССКАЗЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ»»

«Каковы мы — таков и наш способ двигаться»

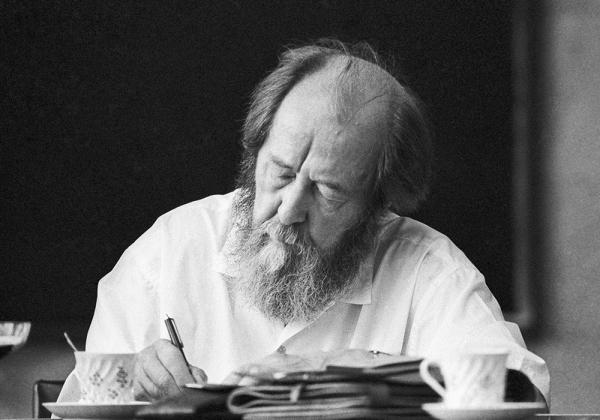

11 декабря 1918 года родился Александр Исаевич Солженицын

Фото: Владимир Зинин/ИТАР-ТАСС/РГ

В день рождения писателя и мыслителя стартовали два детских конкурса, основанные на самой необычной части его авторского наследия — миниатюрах или стихотворениях в прозе, которые сам Александр Исаевич называл «крохотками».

Вот две такие «крохотки», написанные с интервалом в 35 лет. По признанию самого Солженицына, писать в подобном жанре у него получалось только в России. В эмиграции, за пределами России — не получалось.

Способ двигаться

Чтò был конь — играющий выгнутою спиной, рубящий копытами, с размётанной гривой, с разумным горячим глазом! Чтò был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах! Чтò был даже черноморденький ишачок — с его терпеливой твёрдостью, живыми ласковыми ушами!

А мы избрали. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых быстрых лапах, с мёртвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не проржёт о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюёт, плюёт фиолетовым вонючим дымом.

Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться.

Колокол Углича

Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетьми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и те — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Димитрия-на-Крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.

Источник

Отзыв на произведение А.И. Солженицына «Вязовое бревно»

В своих рассказах А. Солженицын затрагивает очень сложные темы. Одна из них – жизнь и стремление к жизни. Любой живой организм должен стремиться к существованию.

Конечно, у каждого человека свое понимание жизни. Кто-то проводит ее так, как он захочет, а кто-то уверен, что жизнь зависит от стечения разных обстоятельств. Мне кажется, как бы не складывалась судьба, нельзя терять чувства собственного достоинства, нельзя пасовать перед трудностями и терять желания жить. Так, обыкновенная колода дерева в миниатюре «Вязовое бревно» становится не только объектом описания, но заодно и символом стойкости, могущества природы, ее способности к сопротивлению и сохранению своих живительных сил.

Виктория-Милена Попкова

Отзыв на рассказ А.И. Солженицына «Мы-то не умрем»»

А.И. Солженицын помимо публицистических, остро-политических произведений также был автором множества притч, объединенных названием «Крохотки». Каждый из рассказов имеет в себе полноценную историю и мораль.

В данном произведении автор высказывает свое мнение насчет современного отношения к концу жизни, смерти и страхе. Однако основной мыслью является память о прошлом, о тех, кого уже нет, но кто продолжает жить в наших сердцах.

Главным художественным образом здесь, конечно же, будут воспоминания о людях прошлого, представляющих, по мнению писателя, наиболее правильное восприятие жизни, а также ее окончания.

Я считаю, что, несмотря на небольшой объем, произведение может являться великолепным примером мастерства и опыта А.И. Солженицына, а также заставить задуматься о своем мировоззрении и о понятии «память».

Никита Бутенко

Отзыв на рассказ А.И. Солженицына «Способ двигаться»

Изучая писателей 20 века, нельзя не отметить Александра Исаевича Солженицына, а в особенности сборник его кратких сочинений «Крохотки». Данный цикл миниатюр поднимает общественные проблемы, тема которых актуальна и по сей день. В особенности хотелось бы отметить миниатюру «Способ двигаться». В данном сочинении раскрываются проблемы морального и физического разложения общества. Удивительно, что автор в таком небольшом объеме смог раскрыть немаловажную и достаточно обширную проблему современного общества. Это в иной раз подтверждает мастерство пера Александра Исаевича. Советую всем ознакомиться как с этой миниатюрой, так и со всем сборником.

Источник

научная статья по теме СИМВОЛИКА В РАССКАЗЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ» Народное образование. Педагогика

Цена:

Авторы работы:

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «СИМВОЛИКА В РАССКАЗЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «СПОСОБ ДВИГАТЬСЯ»»

сказок помирают; Я зашел в избу, как в могиле у вас.

И вот уже Мамониха всплывает «бесформенной кучей». Жизнь ушла из деревни. И страшно автору повести и ее герою, «как бы за нашими перестройками русская история не исчезла. ».

ЛИТЕРАТУРА Абрамов Ф. А. Дом. Повести. Рассказы. — М, 2003.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. — Т.2. — М., 1989.

Золотусский И. П. Федор Абрамов: Личность. Книги. Судьба. — М., 1986.

Крутиков а-А брамова Л.В. Федор Александрович Абрамов (1920-1983) // Абрамов Ф. А. Дом. Повести. Рассказы. -М., 2003.

Тихонов А. Н., Бояринова Л. 3. и др. Словарь русских личных имен. — М., 1995.

Символика в рассказе А. И. Солженицына «Способ двигаться»

При работе с текстом в современной школе необходим лингвокультуроведческий анализ, толкование образов-символов, составляющих основу художественного произведения. В статье предлагается анализ рассказа-миниатюры А. И. Солженицына «Способ двигаться», помогающий лучше понять глубину текста.

Ключевые слова: текст; лингвокультурологический анализ; образ-символ; метафора; аллюзии.

When working with the text at school today, a lingua-cultural text analysis is required and symbolic images which are the basis of the piece should be interpreted. The article analyzes the miniature story by A. I. Solzhenitsyn «A way to move» and helps understand the deep meaning of the text.

Key words: text; lingua-cultural analysis; symbolic image; metaphor; allusions.

Идея изучения текста не только как лингвистической единицы, но и как единицы культуры далеко не нова. Ю. М. Лотман называет текст «конденсатором культурной памяти» [Лотман 2004: 162]. В. А. Маслова замечает, что приобщение человека к культуре происходит путем присвоения им «чужих» текстов [Маслова 2004: 35].

Левушкина Ольга Николаевна, кандидат пед. наук, доцент МИОО. E-mail: levushkina@ mail.ru

Филологическая наука постоянно ищет новые походы к интерпретации наиболее важных для русской культуры текстов. А поскольку современным старшеклассникам и выпускникам школы не хватает фоновых (да и общекультурных) знаний для понимания смысла произведения, при толковании текста необходим лингвокультурологический анализ образов-символов художественного произведения.

В качестве такого анализа приведем разбор миниатюры А.И. Солженицына «Способ двигаться».

Способ двигаться Что был конь — играющий вогнутою спиною, рубящий копытами, с разметанной гривой, с разумным горячим глазом! Что был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах! Что был даже черноморденький ишачок — с его терпеливой твердостью, живыми ласковыми ушами!

А мы избрали. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться.

Заглавие произведения отражает его основную идею: движение — это жизнь; все живущее претерпевает какую-то динамику; способ двигаться — это способ жить.

Миниатюра построена на последовательно реализованных антитезе и уподоблении. Противопоставляются образы-символы, обозначающие живых существ и имеющие богатую мифологическую традицию в культуре разных народов, современному «бездушному» средству передвижения человека — автомобилю. Заключает рассказ лаконичное уподобление: каковы мы — таков и наш способ двигаться.

Каждый из образов-символов (конь, верблюд, ишачок) имеет богатейшую культурную, мифологическую основу.

Конь- одно из наиболее мифологизированных священных животных. Он является символом мощи, жизненной силы, а также — в ряде традиций — благородства и красоты [Словарь символов 2004: 179]. Этимология слова не совсем ясна: конь, возможно, образовано от той же основы, что и коЪу — с помощью суф. -нъ (см. также кобыла) [Шанский. 1971: 210].

В различных древних культурах конь был принадлежностью богов и героев. В древнегреческой мифологии белые кони несут солнечную колесницу Феба-Аполло-на, Гелиос мчится по небу на огненной четверке коней под золотым ярмом, Диоскуры скачут на золотых конях, известны божественные кони Посейдона. У римлян кони запряжены в колесницы Аполлона и Мит-

ры. В скандинавской мифологии бог Один был всадником. Укрощал мифического коня Геркулес. Из славянской мифологии мы знаем о всаднике, поражающем Змея. В более поздние времена конь стал атрибутом многих христианских персонажей: Георгия Победоносца, Ильи Пророка и др.

С древнейших времен конь считался священным животным, играл важную роль во многих древних обрядах. Известен ведийский ритуал жертвоприношения коня, призванный очистить народ от греха и обеспечить плодородие и процветание.

Конек был оберегом на крыше дома. В древности следы конских копыт нередко служили знаками, дарующими благодать. В более поздние времена эту функцию стали выполнять подковы, которые подвешивались над дверью.

В то же время конь олицетворяет необузданные страсти, природные инстинкты, бессознательное; его считают мифическим образом смерти: он доставляет умершего в потусторонний мир, осуществляет переход из одного мира в другой. Может быть, поэтому скифы, например, коня хоронили вместе с умершим хозяином.

В то же время конь является символом упрямства, своенравия и даже глупости; ср. присловье:

Каждый может водить коня на водопой, но не каждый может заставить его пить;

не будьте, как конь, лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. (Псалтырь. Псалом 31:9).

Двойственность данного образа-симво-ла отражается в традиционно существующих образах белого коня — олицетворения дня и черного коня — олицетворения ночи.

В тексте Солженицына подчеркнута горячность (разметанная грива’, конь, рубящий копытом), но в то же время — разумность (разумный горячий глаз). Это живое существо, близкое человеку, способное радоваться и любить: конь проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину.

Верблюд является самым сложным образом-символом в тексте. В символике этот образ играет двоякую роль. В христианстве он символизирует умеренность, достоинство, королевскую кровь, послушание, жизненную силу. Преклоняя колени для принятия ноши, верблюд олицетворяет смирение и покорность. Выдержанность, долготерпение — именно эти ассоциации отражают представления христиан о том, что верблюд способен безропотно нести тяжелую поклажу и проходить огромные расстояния без воды. Однако он же считается и символом высокомерия, гордости, скрытой иронии (возможно, из-за специфического выражения «лица»); видимо, именно это подчеркнул Солженицын, называя его медлительным мудрецом с усмешкой познания на круглых губах.

Двойственность образа верблюда также зафиксирована в культурной памяти человечества в черной и белой ипостасях: белый верблюд рассматривается в ряде стран Востока как символ власти; в то же время у восточных народов существуют поговорки:

Смерть — это черный верблюд, который топчется возле дверей каждого человека; Черный верблюд ждет у дома каждого человека.

Общеславянское заимствование из готского языка, слово верблюд восходит к древнеиндийскому \bhas «слон» [Шанский. 1971]. Так в символику этого обра-за-символа вплетается символика слона, который в ряде мифологий является животным, поддерживающим Землю.

Метафора двугорбый лебедь, использованная Солженицыным, с одной стороны, подчеркивает медлительность верблюда, плавность его движений и ассоциативно отсылает к еще одной метафоре, которую используют, когда говорят о верблюде: корабль пустыни; с другой стороны, она позволяет окунуться в мир мифологии. Лебедь — символ чистоты, непорочности, гордого одиночества. В античной и средневековой традиции считалось, что душа странствует по небу в виде лебедя. В христианской иконографии лебедь становится птицей Девы Марии. Его предсмертная песня символизирует страдания мучени-

ков и христианское смирение. В славянской мифологии лебедь относится к почитаемым, святым птицам. В северной Руси лебедь ставился выше других птиц, считалось, что убить лебедя — грех. Кара за убитого лебедя падает не только на виновного, но и на весь его род. Есть поверье, что эта птица была прежде женщиной и владела тайной напитка бессмертия: сказочная Лебедь Белая — обладательница живой воды и молодильных яблок. Лебедь является символом жизни и в то же время может олицетворять зло: «гуси-лебеди» из русских народных сказок служат Бабе-Яге и похищают для нее маленького мальчика. В связи с этим интересно противопоставление в мифах и сказках белого и черного лебедей (жизнь — смерть, добро -зло).

В миниатюре А. И. Солженицына лебедь двугорбый. Горб — символ мирского уродства, но в то же время символ таланта и креста, который обречен нести по жизни человек. Не случайно автор называет верблюда мудрецом. В тексте подчеркнуты его положительные качества. Верблюд (двугорбый лебедь) становится воплощением тех способностей, которые были даны человечеству. Этот образ символизирует выбор пути развития: мудрость, величавость, глубина мысли и чувства и культура — или цивилизация как увлечение материальными, а не духовными благами, а значит — моральная, нравственная и духовная деградация.

Осел, или ишачок, как называет его автор, также является амбивалентным образом-символом. С одной стороны, осел -священное животное, одна из ипостасей божества, объект культа, воплощение терпения, выносливости, смирения и т.д.; с другой — символ глупости, невежества, упрямства, похоти. Интересно, что в некоторых культурных традициях ослиные уши — символ мудрости, а вот в греческом мифе о царе Мидасе осел символизирует невежество и глупость того, кто придает слишком большое значение материальным благам, богатствам этого мира.

В Библии осел — символ кротости и миролюбия (в противовес боевому коню), Христос въезжает в Иерусалим на ослице. Св

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник