- «Каковы мы — таков и наш способ двигаться»

- 11 декабря 1918 года родился Александр Исаевич Солженицын

- Способ двигаться

- Колокол Углича

- Отзыв на произведение А.И. Солженицына «Вязовое бревно»

- Комплексный анализ текста. А.И. Солженицын «Крохотки» план-конспект по литературе на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

«Каковы мы — таков и наш способ двигаться»

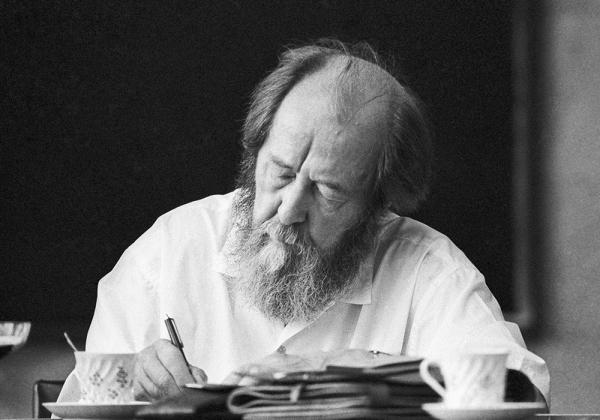

11 декабря 1918 года родился Александр Исаевич Солженицын

Фото: Владимир Зинин/ИТАР-ТАСС/РГ

В день рождения писателя и мыслителя стартовали два детских конкурса, основанные на самой необычной части его авторского наследия — миниатюрах или стихотворениях в прозе, которые сам Александр Исаевич называл «крохотками».

Вот две такие «крохотки», написанные с интервалом в 35 лет. По признанию самого Солженицына, писать в подобном жанре у него получалось только в России. В эмиграции, за пределами России — не получалось.

Способ двигаться

Чтò был конь — играющий выгнутою спиной, рубящий копытами, с размётанной гривой, с разумным горячим глазом! Чтò был верблюд — двугорбый лебедь, медлительный мудрец с усмешкой познания на круглых губах! Чтò был даже черноморденький ишачок — с его терпеливой твёрдостью, живыми ласковыми ушами!

А мы избрали. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых быстрых лапах, с мёртвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое железным ящиком. Оно не проржёт о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюёт, плюёт фиолетовым вонючим дымом.

Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться.

Колокол Углича

Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетьми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и те — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника — в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот — я и в Угличе, в храме Димитрия-на-Крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают — ударить.

Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа — то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары — клич великой Беды — и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.

Источник

Отзыв на произведение А.И. Солженицына «Вязовое бревно»

В своих рассказах А. Солженицын затрагивает очень сложные темы. Одна из них – жизнь и стремление к жизни. Любой живой организм должен стремиться к существованию.

Конечно, у каждого человека свое понимание жизни. Кто-то проводит ее так, как он захочет, а кто-то уверен, что жизнь зависит от стечения разных обстоятельств. Мне кажется, как бы не складывалась судьба, нельзя терять чувства собственного достоинства, нельзя пасовать перед трудностями и терять желания жить. Так, обыкновенная колода дерева в миниатюре «Вязовое бревно» становится не только объектом описания, но заодно и символом стойкости, могущества природы, ее способности к сопротивлению и сохранению своих живительных сил.

Виктория-Милена Попкова

Отзыв на рассказ А.И. Солженицына «Мы-то не умрем»»

А.И. Солженицын помимо публицистических, остро-политических произведений также был автором множества притч, объединенных названием «Крохотки». Каждый из рассказов имеет в себе полноценную историю и мораль.

В данном произведении автор высказывает свое мнение насчет современного отношения к концу жизни, смерти и страхе. Однако основной мыслью является память о прошлом, о тех, кого уже нет, но кто продолжает жить в наших сердцах.

Главным художественным образом здесь, конечно же, будут воспоминания о людях прошлого, представляющих, по мнению писателя, наиболее правильное восприятие жизни, а также ее окончания.

Я считаю, что, несмотря на небольшой объем, произведение может являться великолепным примером мастерства и опыта А.И. Солженицына, а также заставить задуматься о своем мировоззрении и о понятии «память».

Никита Бутенко

Отзыв на рассказ А.И. Солженицына «Способ двигаться»

Изучая писателей 20 века, нельзя не отметить Александра Исаевича Солженицына, а в особенности сборник его кратких сочинений «Крохотки». Данный цикл миниатюр поднимает общественные проблемы, тема которых актуальна и по сей день. В особенности хотелось бы отметить миниатюру «Способ двигаться». В данном сочинении раскрываются проблемы морального и физического разложения общества. Удивительно, что автор в таком небольшом объеме смог раскрыть немаловажную и достаточно обширную проблему современного общества. Это в иной раз подтверждает мастерство пера Александра Исаевича. Советую всем ознакомиться как с этой миниатюрой, так и со всем сборником.

Источник

Комплексный анализ текста. А.И. Солженицын «Крохотки»

план-конспект по литературе на тему

Комплексный анализ текста

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Комплексный анализ текста. А.И. Солженицын «Крохотки» | 26.8 КБ |

Предварительный просмотр:

А.И. Солженицын. «Крохотки». Комплексный анализ текста.

- Какие проблемы поднимает автор в своих миниатюрах? Актуальны ли они сегодня?

- Запишите комментарий к поставленной проблеме, сформулируйте авторскую позицию.

- Выразите своё отношение к авторской позиции.

- Какие средства выразительности использует Солженицын, чтобы привлечь читателя к заявленным проблемам, вызвать отклик в нашей душе?

- Напишите сочинение по одной из миниатюр, используя свои наблюдения.

Материал для обобщения.

«Крохотки» относят к двум условным периодам: написанные в 50-е – 60-е годы и в конце 90-х годов.

Читая их сегодня, мы воспринимаем эти миниатюры так, словно написаны они в наши дни и именно для нас. А всё потому, что тема Родины, России, с её волей и неволей, по-прежнему дорога сердцу до боли. Нам опять не хватает той «воли – единственной, но самой дорогой воли», которая позволяет дышать запахами родной земли, а значит, жить.

Крохотные рассказы Солженицына, столь различные по тематике, жанру, образуют единый цикл, что создаёт эффект всеохватности взгляда писателя на мир.

Всё интересует автора: и озеро Сегдэн («вот тут бы и поселиться навсегда»), и могила поэта Я. Полонского, и город на Неве – «наше славное великолепие», построенное « на косточках наших предков», и трепетная песчинка мироздания – «тёпленький жёлтый утёнок».

Объединяет миниатюры в единое целое бьющаяся в каждом слове душа автора, трепетная, сострадающая и гневная одновременно – живая! «Мы-то не умрём», — рассуждают живые, утрачивая память об ушедших. А душа автора не может смириться с вандализмом, царящим на кладбищах. Он-то всегда помнит, что «ещё есть такие, кто умер за Отечество – ну, как тебе или мне придётся». И это доверительное, не отделяющее «себя» от «нас» придаёт особую значимость авторскому слову.

Высока у Солженицына степень символичности изображаемого. Символом несгибаемости России, её духовности предстают маковки церквей, вечерний звон колоколов. Символом чистоты и залогом бессмертия встают образы отцветающей яблони, «милое озеро», зелёный росток на вязовом бревне, зелёные кладбищенские холмики.

И хочется верить, что «Крохотки», как хлебные крошки, щедро рассыпанные для страждущих автором, напитают души тех, для кого ещё не отзвучал колокольный звон.

- Проблема жизнестойкости, умения сопротивляться невзгодам.

Он научился, «забыл бояться молнии, грома и ливня – подобно капле морской, которая не боится ведь урагана». Научился потому, что всегда ощущал себя «благодарной частицей этого мира» («Гроза в горах»).

Яркой метафорой продолжена эта мысль в миниатюре «Костёр и муравьи». Муравьи вместе с гнилым бревном, в котором они жили, попадают в огонь. Убегая от пламени, спасая жизнь, «едва преодолев свой ужас» они вновь возвращаются к горящему бревну – «к покинутой родине»! «И были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и гибли там». Интересен авторский подбор эпитетов. По сути, эти словосочетания являются контекстуальными синонимами («гнилое брёвнышко», «покинутая родина»). Одновременно это является и перифразом.

- Проблема исторической памяти. Проблема нарушения преемственности, связи между ушедшими и живущими.

Иначе построены миниатюры «Отражение в воде», «Способ двигаться», «Старое ведро», «Колхозный рюкзак». Их можно назвать философскими этюдами, так как на первый план в них выдвигаются размышления автора в форме внутреннего монолога. Предметы, изображённые в них, просты: вода потока, старое ведро, плетёный короб. А выводы, которыми завершается повествование, метафоричны. Так, брошенное у блиндажа старое ведро, его незавидная судьба ассоциируется в памяти автора с его сверстниками-фронтовиками. Горько признать ему, что, чем жили, «на что надеялись… прошло дымом», то есть оказалось таким же бесполезным хламом, как ржавое ведро.

3) Проблема свободы как необходимого условия жизни.

«Дыхание». Начало повествования – описание крохотного садика после дождя; далее – чувства охватившие автора, недавно вернувшегося из заключения и жадно ощущающего радость жизни на свободе. И завершается миниатюра размышлениями о свободе и тюрьме. Воля, утверждает автор, человеку дороже всего на свете. В жизни можно смириться с неудобствами, довольствоваться малым, но нельзя жить без воли. Свобода и тюрьма – это два взаимоисключающих начала. Позже Солженицын расширил смысл этих понятий. В повести «Один день Ивана Денисовича» он написал о тюрьме, как «порыве к небесам», где «есть время о душе подумать». А в «Круге первом» он утверждает, что тюремные страдания укрепляют человеческий дух, позволяют обрести внутреннюю свободу.

4) Проблема нравственной ответственности за свои поступки.

5)Проблема необходимости возвращения к вере, к добру и любви через покаяние и осознания своей ответственности за всё, что происходит рядом с нами.

«Мы-то не умрём», «Путешествуя вдоль Оки». Эти рассказы по форме близки к литературному фельетону. Автор выступает в защиту памятников зодчества, в которых видит знак, помогающий людям сдерживать свои звериные инстинкты. Так, вечерний колокольный звон церквей, «поднимающихся к единому небу», должен напоминать человеку, что «покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысль – вечности», ибо «в эти камни, в колоколенки эти наши предки вложили всё самое лучшее, всё своё понимание жизни». Нельзя вершить земные дела, не заботясь о «едином небе», нельзя во имя сиюминутного утратить понимание вечного Прервётся связь времён, связь с духовной сущностью предков, если разрушим создаваемые веками ценности — саму душу России. Солженицын использует в ней такой литературный приём как контраст. Он сравнивает то, что было раньше, и то, что происходит теперь . Когда автор говорит о тех временах, он пользуется перифразами, заменяя слова, прямо связанные со смертью ( умерший, гроб и др . ) на другие (« моих надо навестить на кладбище», «того, кто есть не просит», «деревянная крашеная тумба» и пр.).

Раньше на кладбищах «пели светло» — об этом напоминает автор. Яркая метафора («рубец неизбежной смерти не сдавливал … больно») и впрямь оставляет на сердце рубец …

С иронией, полной горькой усмешки, написаны строки, которые наполняют нас страхом и ужасом, заставляют спросить самих себя: «Что же мы делаем. »

В миниатюре «Мы-то не умрём», написанной в стиле нравоучения, автор гневно обличает сограждан за бессердечие, утрату памяти об умерших и потребительское отношение к жизни. Причины такого поведения людей он видит в пороках советской системы. Автор обращается к нравственным учениям Толстого, Достоевского и подчёркивает, что путь очищения человека, его возвращения к вере, к добру и любви идёт через покаяние и самосовершенствование. И нестерпимо больно от мысли такой, что и мы думаем, что всё ещё впереди, что у нас-то всё будет по-другому …А по-другому не будет. Всё повторяется. И всё возвратится. И мы-то тоже не вечны. И с какой такой стати должны будут заботиться о нас наши преемники, когда нас не станет? Скажут они, мол, видели, на чём город стоит – и кому же они нужны – эти ваши мёртвые…

Кто же нам дал такое право – считать, что мы-то ведь никогда не умрём ?

- Проблема уникальности всего живого.

«Утёнок». Какими средствами выразительности пользуется Солженицын при создании образа утёнка?

Это и многочисленные эпитеты («беловатое брюшко», «тонкие ножки», «тёпленький утёнок», «клювик разлапист», «крыльца пушистые», «невесомый жалкенький жёлтенький утёнок» и др.), метафора («ножки воробьиные» ), гротеск – для того, чтобы усилить читательское восприятие образа («не весит нисколько», «чуть-чуть его сжать – и нет»), сравнения («глазки чёрные, как бусинки», «клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист»)… Всем этим автор как бы добивается расположения читателя к утёнку.

Сформулируйте проблему и авторскую позицию.

Мысль автора ясна: человечество со своей наукой и техникой шагнуло далеко вперёд, настолько далеко, что оставило далеко позади само ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, само ЖИВОЕ. И это страшно. И Солженицын боится того, что то, что «мы, со всем своим атомным могуществом» так безжалостно растопчем и раздавим, мы никогда – НИКОГДА! – не сможем воссоздать.

7)Проблема социального неравенства.

8)Проблема подлинной и мнимой свободы.

9)Проблема влияния природы на человека (что даёт человеку природу, как обогащает его?).

Художественное мастерство автора, способы выражения авторской позиции.

Солженицын в «Крохотках» часто отказывается от прямого выражения смысла в тексте, от поучения. Он приглашает читателя к раздумью. Выдвигая на первый план мелкие эпизоды, он придёт им форму мимолётных мгновений. Эти «мгновения» повседневности необычайно ярки и наполнены скрытым смыслом. Например, в миниатюре «Вязовое дерево» обыкновенная колода дерева становится не только объектом описания, но и символом стойкости природы, её способности к сопротивлению. Всё живое тянется к жизни, и бревно «пустило из себя зелёный росток – целый будущий вяз или ветку густо шумящую» Жизнестойкости, несмотря на все бури и грозы жестокого века, учит нас автор, сам выстоявший в борьбе и с государством, и с веком.

Источник