Способ дробления у птиц

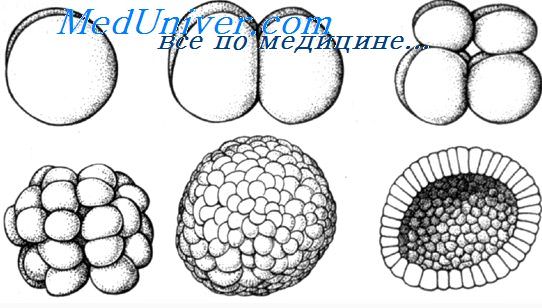

Оплодотворенное полилецитальное яйцо птиц дробится по частичному, поверхностному типу, а именно дисковидно, в объеме круглой области анимального полюса, ооплазма которого содержит мало желтка. Первая борозда начинается посередине анимального полюса и идет меридионально, не выходя, однако, за пределы его малого круга, который называется зародышевой мишенью; таким образом, борозда не заходит в область сравнительно огромного желточного шара (вегетативного полюса).

Вторая борозда проходит снова меридионально, но уже перпендикулярно к первой борозде. В этой стадии развития птичье яйцо соответствует стадии развития четырех бластомеров ланцетника и земноводных. Третья борозда, еще напоминает меридиональную, в то время как четвертая проходит в основном в широтном направлении, соединяя все предыдущие борозды. Однако две последние борозды имеют уже довольно неправильный вид.

Возникшие таким образом бластомеры располагаются поверхностно и своим основанием связаны непосредственно с нераздробленным желтком, расположенным под ними. Подобным образом бластомеры, лежащие по краям зародышевой мишени, также не обособляются полностью от желточной массы.

В дальнейшем дробление происходит совершенно неравномерно, клетки делятся не только в одной плоскости, но и в плоскости тангенциальной (по касательной) к поверхности зародышевой мишени. Благодаря этому в зародышевой мишени постепенно возникает несколько слоев бластомеров, располагающихся один на другом.

Одновременно зародышевая мишень, в результате размножения клеток, разрастается также в плоскости, захватывая при этом (благодаря обособлению клеток по краям желтка) все новые и новые краевые участки анимального полюса. Клетки, располагающиеся непосредственно по краям, тем не менее сохраняют по бокам тесную связь с нераздробленной желточной массой.

Эта стадия многоклеточной и многослойной зародышевой мишени, располагающаяся на поверхности большого нераздробленного желточного шара, соответствует стадии морулы ланцетника и земноводных.

Желток, находящийся под средним отделом зародышевой мишени, постепенно разжижается (особенно так называемый белый желток латебры), и между желтком и зародышевой мишенью образуется полость, соответствующая бластоцелю, которая в данном случае называется субгерминативной (подзачатковой) полостью. Эта стадия развития аналогична бластуле ланцетника и земноводных; ее образует зародышевая мишень (бластодерма), которая в виде часового стекла переброшена над субгерминативной полостью и располагается на большом нераздробленном желточном шаре, непосредственно соединяясь с ним своими краями.

Из-за круглого вида зародышевой мишени эта стадия развития птиц называется также дискобластулой.

Цитоплазма краевых клеток по краям зародышевой мишени переходит непосредственно в тонкий слой протоплазмы, расположенной на поверхности желточного шара. Эта часть называется краевым перибластом. Цитоплазма краевых клеток, кроме того, связана также с дном субгерминативной полости по ее окружности, причем опять-таки с ее нераздробленной желточной массой, которая называется центральнам перибластом. На этих участках в желточной массе рассеяны ядра, в связи с чем о краевом и центральном перибластах принято говорить как о желточном синцитии.

Из этого желточного синцития, со дна субгерминативной полости могут отделяться и примыкать к поверхностной бластодерме зародышевой мишени новые клетки. Благодаря этому процессу, а также благодаря делению собственных клеток бластодермы, происходит утолщение зародышевой мишени. Одновременно все новые и новые клетки отделяются также по краям зародышевой мишени (из краевого перибласта), благодаря чему зародышевая мишень разрастается и в ширину. Круговое утолщение зародышевой мишени по краям, обусловленное накоплением клеток, при помощи которых бластодерма связывается с желточной массой, называется зародышевым валиком.

Источник

Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

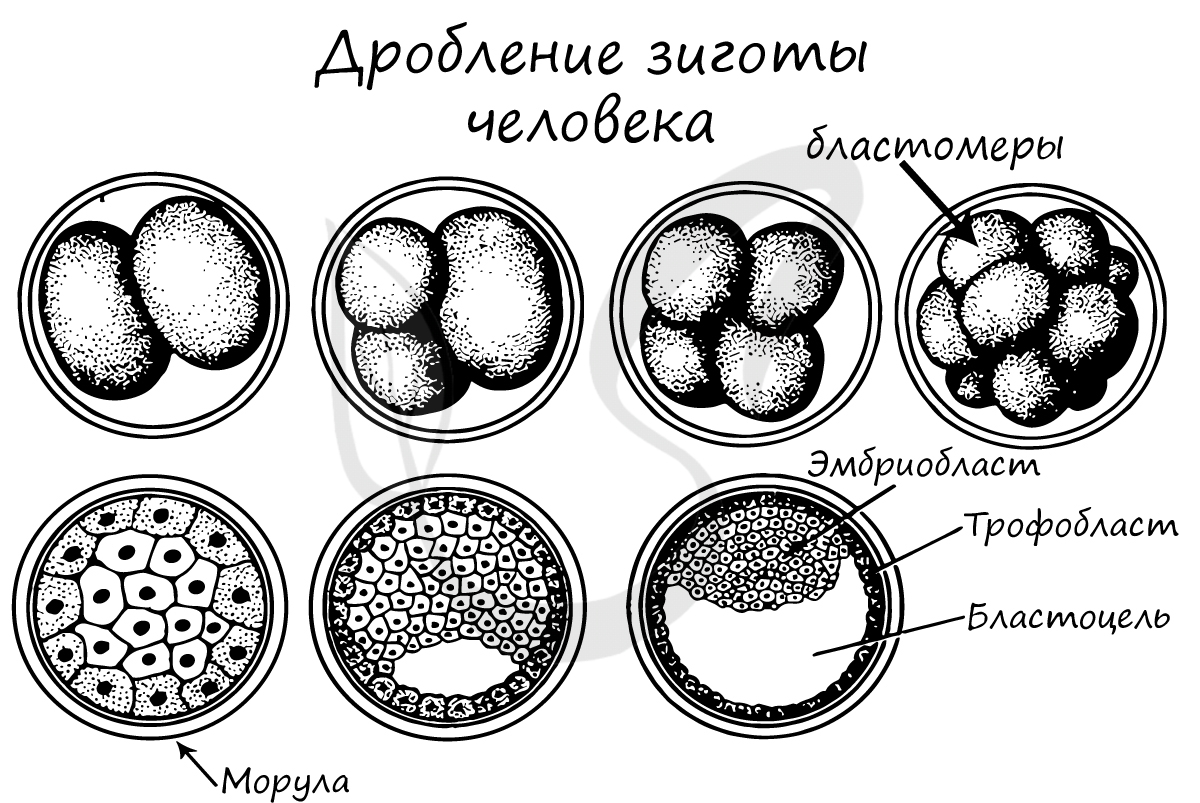

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

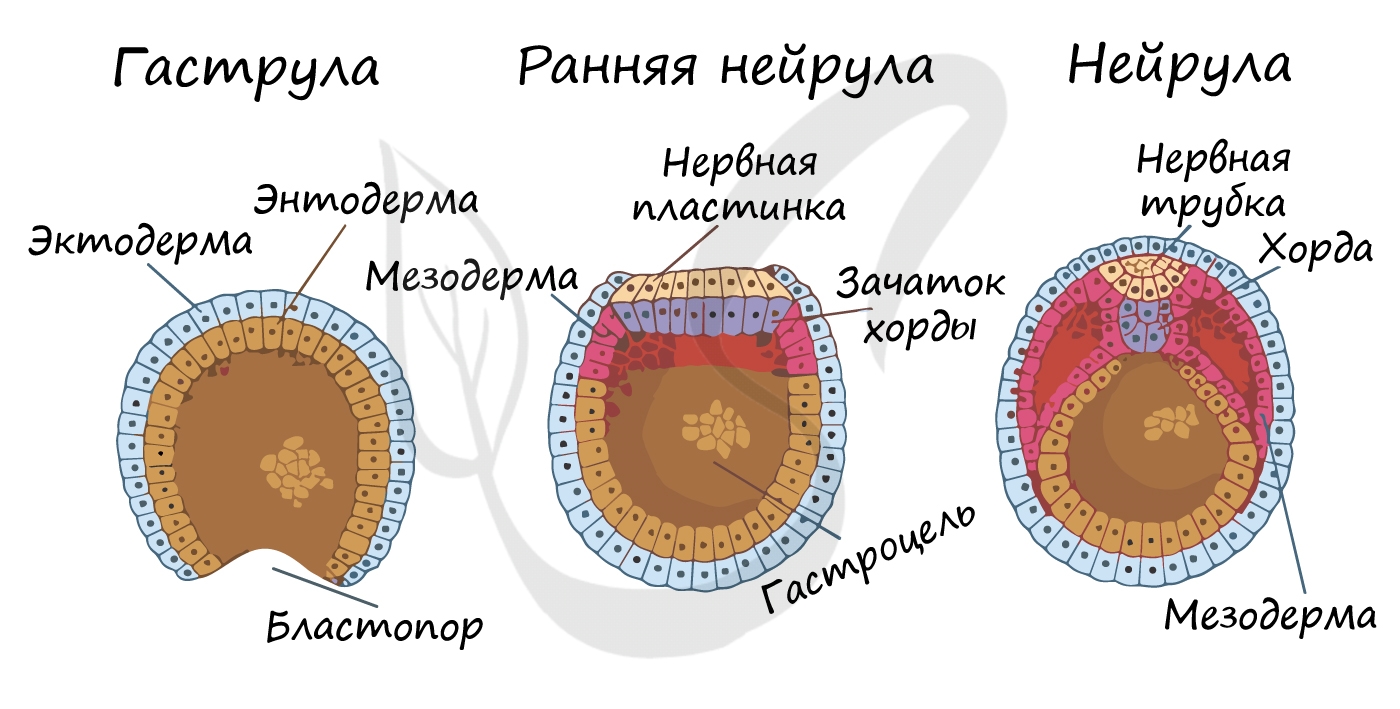

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

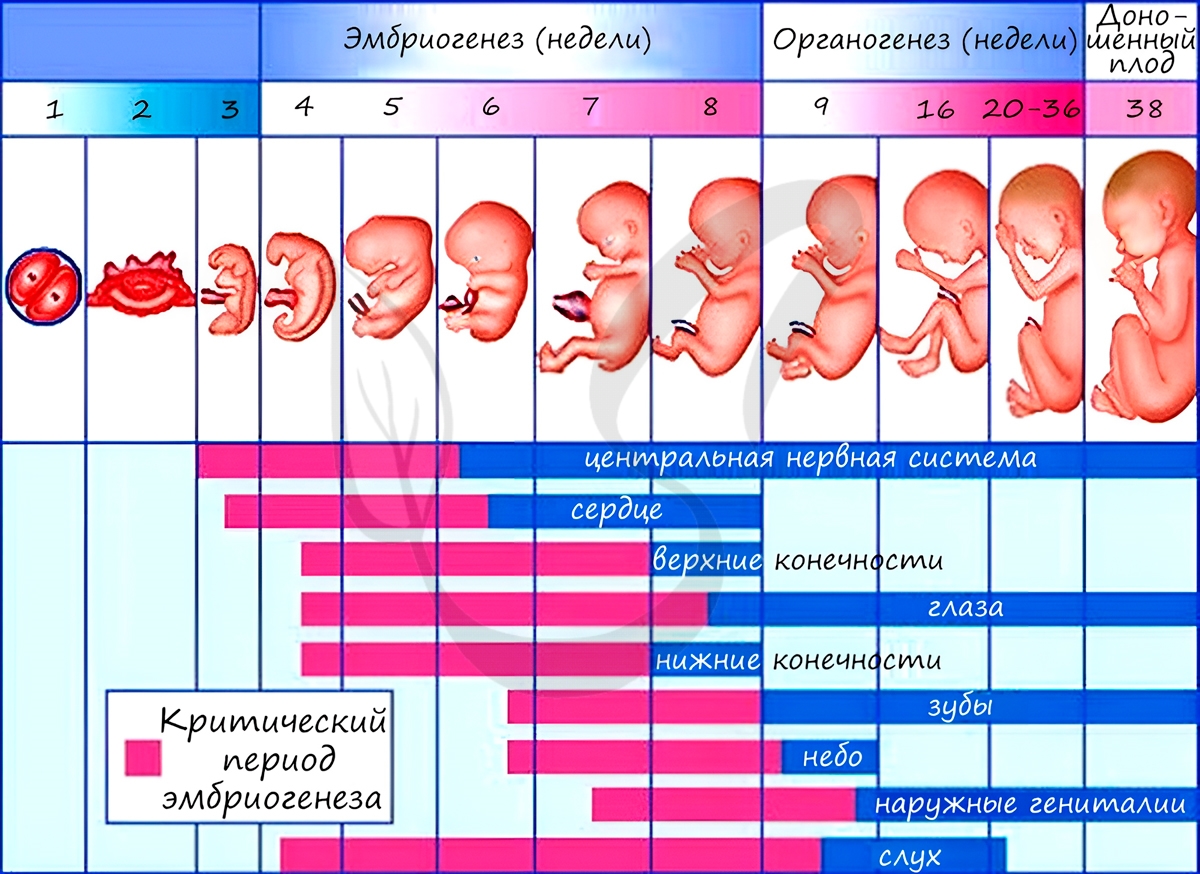

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

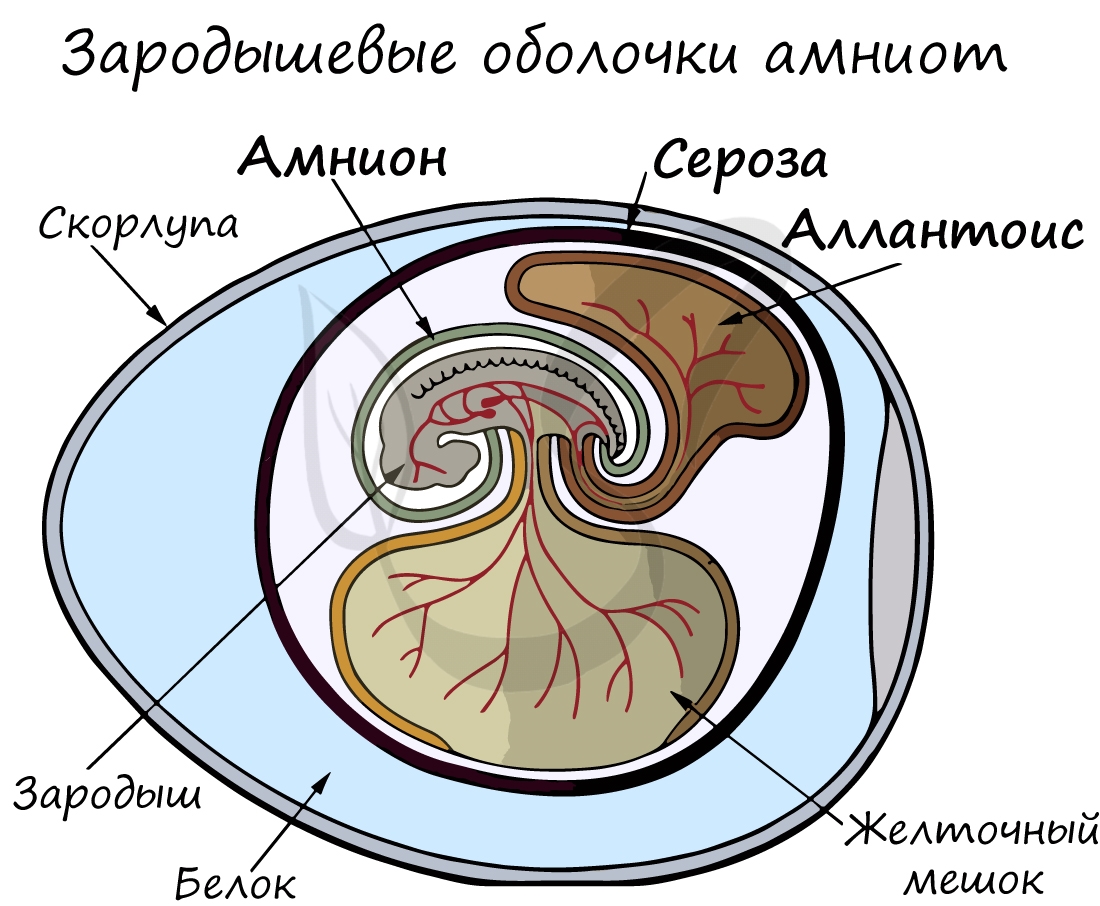

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

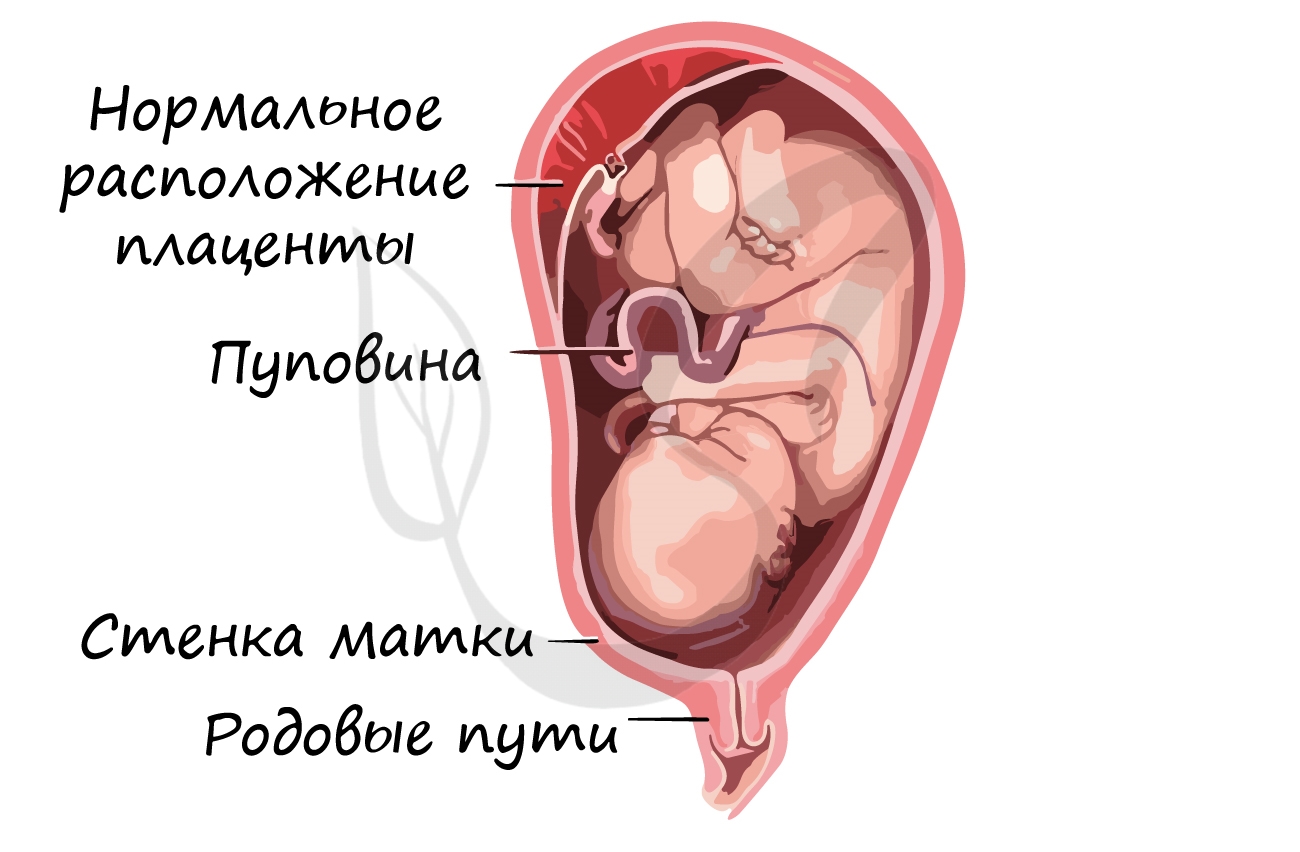

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способ дробления у птиц

Классическим объектом эмбриологических исследований является куриный эмбрион. Яйцеклетка у птиц богата желтком — полилецитальная. Диаметр яйцеклетки курицы достигает 35 мм, а у страуса — до 100 мм. В отложенном птичьем яйце находится не яйцеклетка, а многоклеточный зародыш на стадии бластулы или ранней гаструлы. К яйцеклетке относится то, что мы называем желтком. Яйцеклетка, продвигаясь по яйцеводу, оплодотворяется. Диаметр овулировавшего яйца составляет 50 мкм и постепенно увеличивается до 6 мм, а затем и до 35 мм.

Желточный материал синтезируется в печени, переносится в фолликулярные клетки, а затем в цитоплазму яйцеклетки. У рептилий и птиц наблюдается полиспермия и, хотя с женским пронуклеусом сливается один мужской, избыточные спермин — мероциты (блуждающие ядра) способствуют переработке желтка.

Дробление зиготы птиц неполное, неравномерное, частичное, дискоидальное, так как дробится всего 1/500 часть зиготы на анимальном полюсе. Первые три борозды дробления — радиальные, затем появляются широтные и тангенциальные полосы. При дроблении возникают бластомеры различной величины, и в конечном итоге формируется многослойная дискобластула, распластанная на нераздробившемся желтке.

Как отмечалось выше, к моменту откладки яйца зародыш находится в первой фазе гаструляции. Это проявляется обособлением внезародышевой энтодермы путем деламинации дискобластулы и возникновением двуслойного зародыша. Так возникают две части: эпибласт — наружная и гипобласт — внутренняя части дискобластулы (рис. 28). Периферическая часть гипобласта в дальнейшем образует внезародышевую энтодерму, которая обрастает желток, формируя желточный мешок — провизорный (временный) орган, выполняющий трофическую и кроветворную функции. В стенке желточного мешка обнаруживаются первичные половые клетки (внегонадное происхождение).

Наиболее важные морфогенетические процессы развертываются в эпибласте — источнике развития всех трех зародышевых листков. Здесь возникают клеточные потоки вследствие асинхронного дробления клеток и их направленного перемещения. Клетки перемещаются в течение 3-4 часов инкубации. Схема движения клеточных потоков выглядит следующим образом: клетки латеральных частей эпибласта перемещаются в хвостовую часть зародыша и, встречаясь здесь, движутся далее по средней линии эпибласта к головному концу. К 12 часам клеточный поток принимает вид первичной полоски.

Второй поток клеток (более медленный) распространяется со стороны головного конца зародыша и движется по средней части эпибласта навстречу первому потоку. Место встречи двух потоков обозначается как гензеновский, или первичный, узелок — важнейший гистологический маркер. На вершине гензеновского узелка появляется углубление — первичная ямка, а по средней линии первичной полоски — первичная бороздка, как продолжение первичной ямки. Обе эти структуры рассматриваются как гомолог бластопора. К 16 часам инкубации все описанные структуры хорошо выявляюся на фиксированных препаратах.

Дальнейшие перемещения клеток — иммиграция, характеризуют вторую фазу гаструляции. В области переднего края гензеновского узелка клетки, подворачиваясь, проходят через ямку и распространяются в направлении головного конца зародыша, формируя головной отросток — зачаток хорды (нотохорд). В свою очередь, зачаток хорды индуцирует раннюю детерминацию клеток нервной пластинки в составе эпибласта. Одновременно с материалом хорды из противоположного края гензеновского узелка и передней части первичной полоски в иммиграцию вовлекаются новые клетки, однако последние включаются в состав гипобласта головной части зародыша.

При этом происходит деформация гензеновского узелка и укорочение первичной полоски. Все эти процессы протекают в течение 8-10 часов инкубации. Клетки оставшейся части первичной полоски — представляют собой материал сомато- и спланхномезодермы. Через 15 часов инкубации эти клетки приходят в движение и мигрируют внутрь вдоль первичной полоски, распространяясь над гипобластом по бокам от удлиняющейся хорды.

Таким образом, в результате иммиграции из эпибласта выселяются материал хорды, прехордальной пластинки (а, по некоторым данным, материал зародышевой энтодермы), мезодермы, что сопровождается деформацией, укорочением и исчезновением гензеновского узелка и пер вичной полоски. Оставшийся материал эпибласта представляет собой эктодерму, которая в своем составе содержит клетки будущей нервной трубки. Хорда индуцирует развитие нервного желобка, сворачивающегося затем в трубку и погружающегося под эктодерму.

Клеточный материал мезодермы дифференцируется на сомиты, латерально расположенные нефротомы и наиболее латерально лежащие спланхнотомы. Сомиты и нефротомы — это сегментированные части мезодермы, спланхнотом — несегментированная. Последний в дальнейшем расслаивается на висцеральный и париетальный листки со щелевидной целомической полостью между ними. Под хордой располагается энтодерма, которая сворачивается в кишечную трубку, сообщающуюся с желтком. Так возникают эмбриональные зачатки органов и тканей. Наиболее сложна топографическая дифференцировка мезодермы. В составе сомита различают следующие части: склеротом — вентромедиальную часть, дерматом — дорсолатеральную часть и миотом — дорсомедиальную часть.

Клетки склеротома интенсивно размножаются, выселяются из состава сомита, окружают хорду и дифференцируются в хрящевые клетки (возникают сложные формообразовательные процессы закладки позвонков, ребер, лопаток и других костей скелета). Дерматом является источником развития соединительных тканей кожи, а миотом — источником развития скелетной мышечной ткани.

Параллельно образованию тела зародыша происходит образование внезародышевых оболочек, или провизорных (временных) органов. У зародышей высших позвоночных имеются 4 вида оболочек — амнион (водная), хорион (серозная оболочка), аллантоис и желточный мешок.

Источник