Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

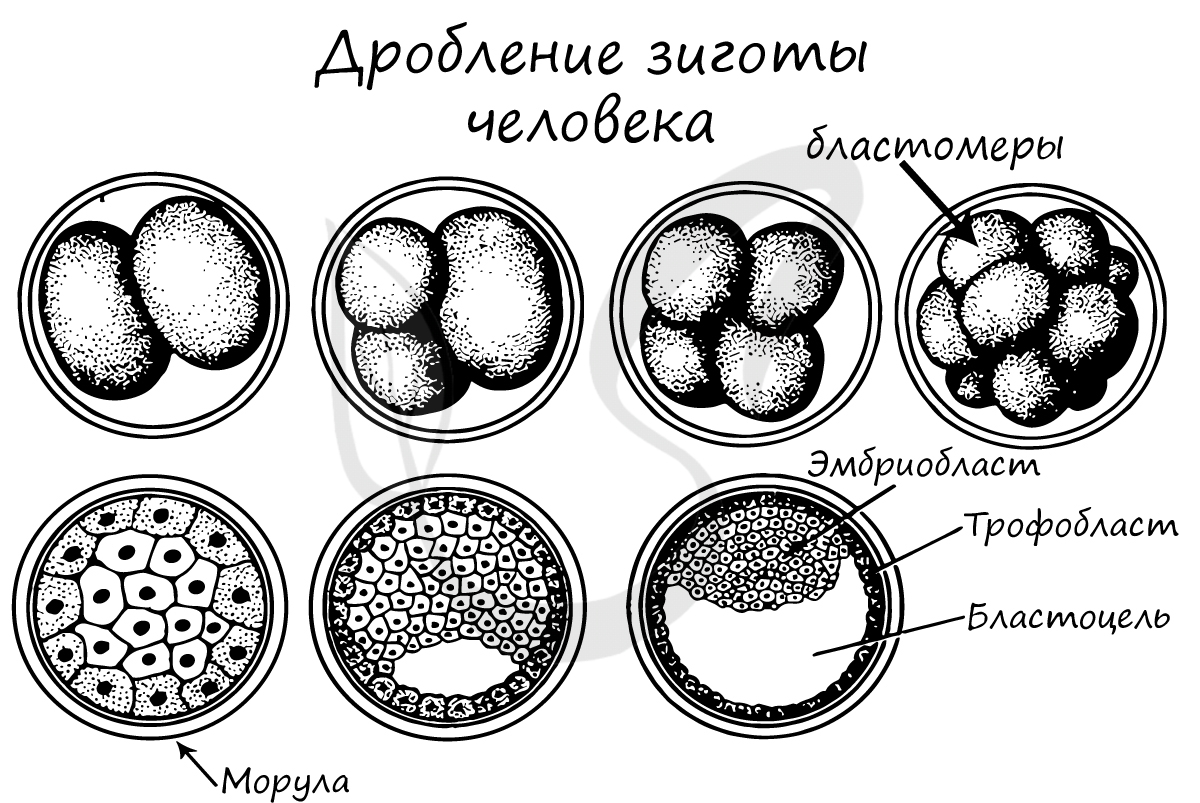

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

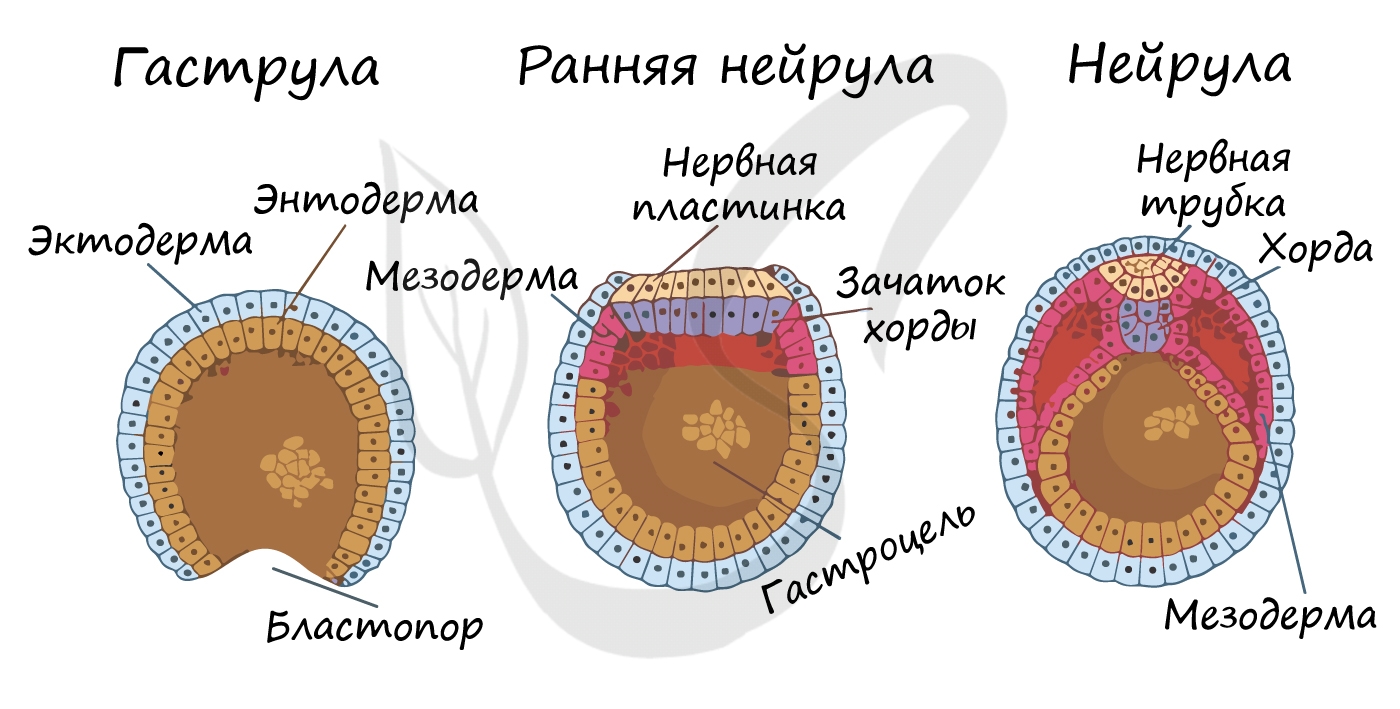

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

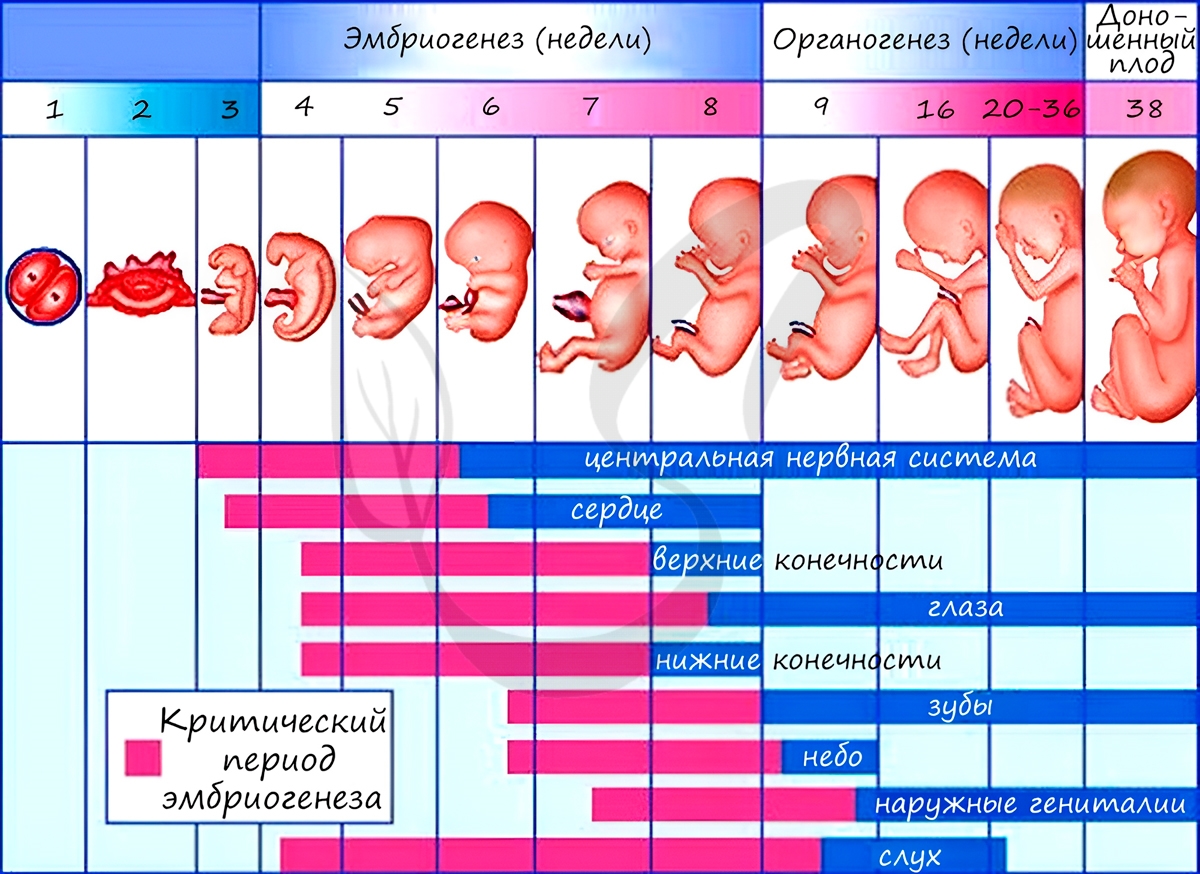

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

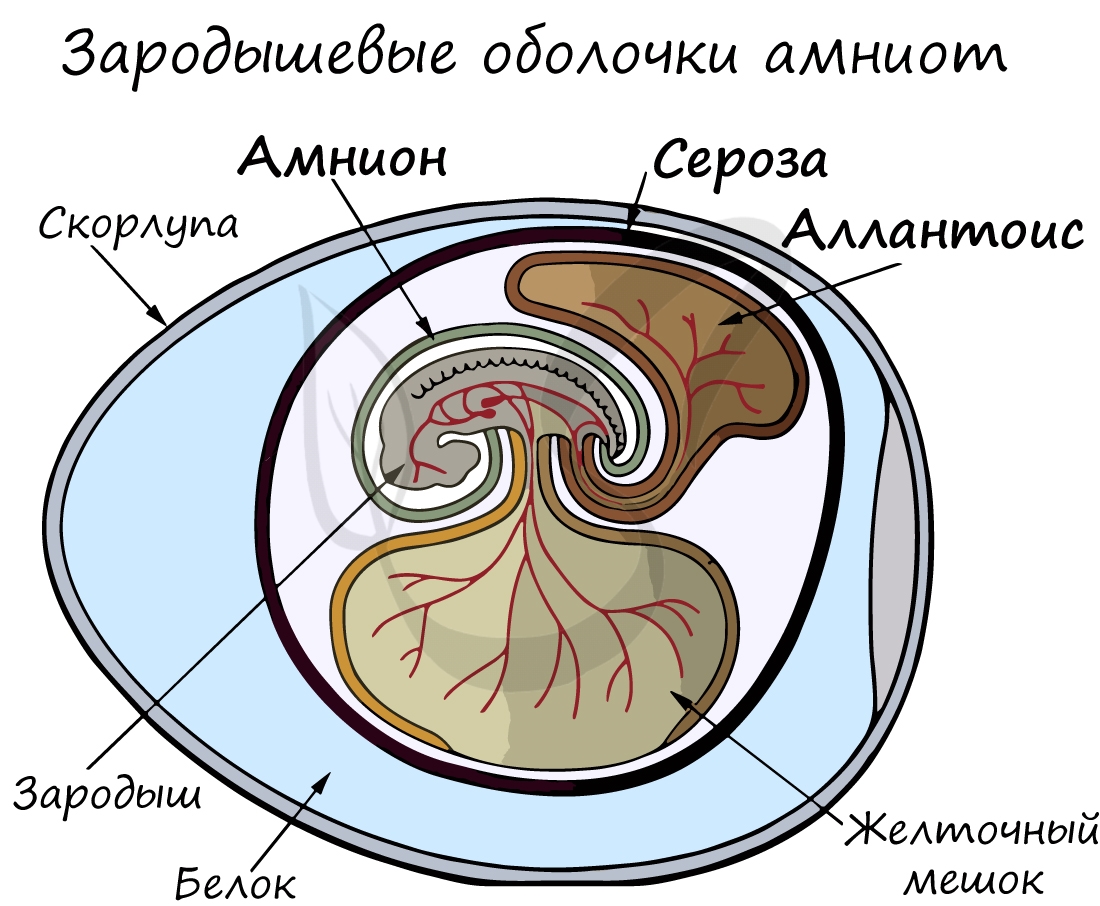

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

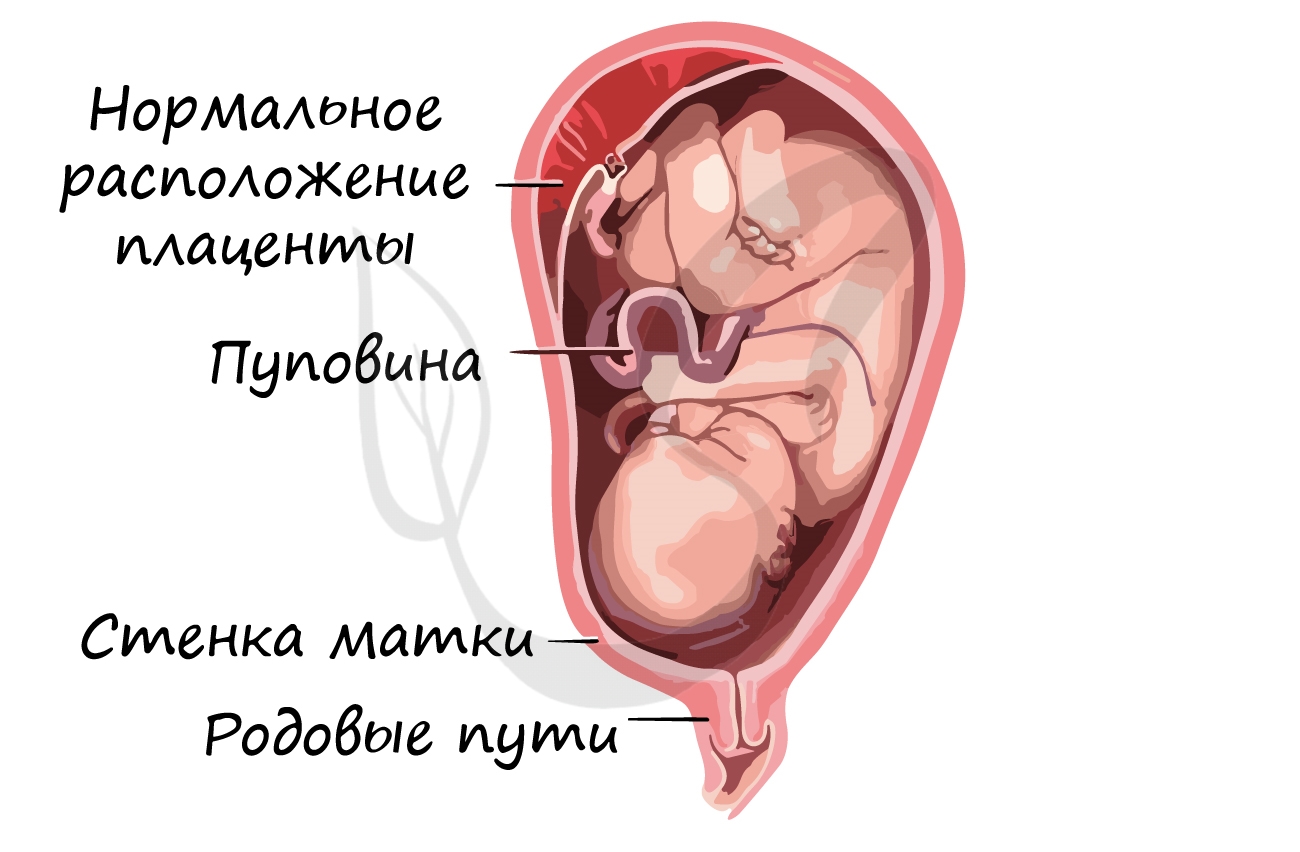

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Особенности дробления у плацентарных и человека.

Дробление зиготы плацентарных млекопитающих и человека начинается к концу первых суток и характеризуется как полное неравномерное асинхронное. Это означает, что борозда дробления проходит через всю зиготу или зародыш; образуются бластомеры почти одинаковые по размерам, но разные бластомеры вступают в митотическое деление неодновременно (асинхронно).

Дробление у человека происходит медленно. Первое дробление (деление) зиготы завершается через 30 ч, в результате образуются два бластомера, покрытых оболочкой оплодотворения (отслоившаяся после кортикальной реакции блестящая оболочка). За стадией двух бластомеров образуются последовательно зародыши, состоящие из 3, 5, 7, 8 и т. д. бластомеров.

С первых же делений формируются два вида бластомеров — «темные» и «светлые». «Светлые», более мелкие, бластомеры дробятся быстрее и располагаются одним слоем вокруг крупных «темных», которые оказываются в середине зародыша. Из поверхностных «светлых» бластомеров в дальнейшем возникает трофобласт, который затем образует хорион, связывающий зародыш с материнским организмом и обеспечивающий его питание. Внутренние, «темные», бластомеры формируют эмбриобласт, из которого образуются тело зародыша и внезародышевые органы (амнион, желточный мешок, аллантоис).

Начиная с 3 сут, дробление идет быстрее, и на 4-е сут зародыш состоит из 7-12 бластомеров. Через 50-60 ч образуется плотное скопление клеток — морула, а на 3-4-е сут начинается формирование бластоцисты — полого пузырька, заполненного жидкостью

Дробящийся зародыш в течение 3 сут перемещается по маточной трубе к матке и через 4 сут попадает в полость матки. К этому времени в моруле начинает формироваться полость – бластоцель за счет активной выработки клетками трофобласта жидкости, содержащей белки. Бластоциста находится в полости матки в свободном виде (свободная бластоциста) в течение 2 сут (5-е и 6-е сут). К этому времени заканчивается формирование бластоцисты, она увеличивается в размере за счет деления бластомеров заканчивается формирование полости.

Эмбриобласт располагается в виде узелка зародышевых клеток («зародышевый узелок», внутренняя клеточная масса), который прикрепляется изнутри к трофобласту на одном из полюсов бластоцисты.

Во время автономного существования зародыша, его питание осуществляется за счет запасов яйцеклетки и белковой жидкости, заполняющей бластоцель.

Имплантация— внедрение зародыша в слизистую оболочку матки. Имплантация продолжается около 40 ч. Одновременно с имплантацией начинается гаструляция (образование зародышевых листков). Это первый критический период развития.

Различают две стадии имплантации:

1. адгезию (прилипание), когда зародыш прикрепляется к внутренней поверхности матки

2. инвазию (погружение) — внедрение зародыша в ткани слизистой оболочки матки.

На 7-е сут в трофобласте и эмбриобласте происходят изменения, связанные с подготовкой к имплантации. В трофобласте увеличивается количество лизосом с ферментами, обеспечивающими разрушение тканей стенки матки и способствующими внедрению зародыша в толщу ее слизистой оболочки. Появляющиеся в трофобласте микроворсинки постепенно разрушают оболочку оплодотворения, которая покрывает бластоцисту. Эмбриобласт уплощается и превращается в зародышевый щиток (зародышевый диск), в котором начинается подготовка к первой стадии гаструляции.

В стадии адгезии трофобласт прикрепляется к эпителию слизистой оболочки матки, и в нем формируются два слоя — цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. Цитотрофобласт состоит из слоя клеток, которые образуют поверхностный синцитиотрофосбласт и выделяют биологически активные вещества. Синцитиотрофобласт — своеобразная ткань, характеризующаяся отсутствием границ между клетками и расположением ядер в сплошной массе. Синцитиотрофобласт обеспечивает всасывания питательных веществ из организма матери и выделяет литические ферменты, способствующие внедрению зародыша в ткани матки. Этот процесс присходит с момента имплантации и до 14 дня развития зародыша. При этом наблюдается гистиотрофный тип питания, т.е. питание зародыша за счет продуктов распада материнских тканей.

В стадии инвазии синцитиотрофобласт, продуцируя протеолитические ферменты, разрушает слизистую оболочку матки. Формирующиеся при этом ворсинки трофобласта, внедряясь в матку, последовательно разрушают ее эпителий, затем подлежащую соединительную ткань и стенки сосудов, и трофобласт вступает в непосредственный контакт с кровью материнских сосудов. Образуется имплантационная ямка, в которой вокруг зародыша появляются участки кровоизлияний. Таким образом, гистиотрофный тип питания заменяется гематотрофным, т.е. питательные вещества и кислород зародыш получает непосредственно из материнской крови. Одновременно в слизистой оболочке матки из клеток соединительной ткани, богатых гликогеном, происходит образование децидуальных клеток. После полного погружения зародыша в имплантационную ямку отверстие, образовавшееся в слизистой оболочке матки, заполняется кровью и продуктами разрушения тканей слизистой оболочки матки. В последующем дефект слизистой оболочки исчезает, эпителий восстанавливается путем клеточной регенерации.

Гематотрофный тип питания, сменяющий гистиотрофный, сопровождается переходом к качественно новому этапу эмбриогенеза — второй фазе гаструляции и закладке внезародышевых органов.

Дата добавления: 2019-01-14 ; просмотров: 1068 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Способы дробления и гаструляции у разных групп животных

Способы дробления и гаструляции у разных групп животных

| Типы яйцеклеток | Способы дробления | Преимущественный способ Гаструляции | |||||

| Полное равномерное, синхронное | Полное неравномерное, асинхронное | Неполное дискоидальное | Неполное поверхностное | Инвагинация (впячивание) | Эпиболия (обрастание) | Деламинация (расслоение) | Иммиграция (выселение) |

| Изолецитальные первично (ланцетник) | + | + | |||||

| Телолецитальные умеренно (амфибии) | + | + | + | ||||

| Телолецитальные резко (рыбы, реп тилии, птицы, яйцекладущие млекопитающие | + | + | |||||

| Изолецитальные вторично (плацентарные Млекопитающие) | + | + |

таблица «Дифференцировка зародышевых листков», пользуясь учебниками и лабораторным практикумом

| Производные зародышевых листков | Зародышевый листок | Производные мезодермы ( эмбриональные зачатки ) | |

| Эпидермис кожи и его производные (перо, волосы, ногти, кожные и молочные железы) | Эктодерма | Эктобласт | |

| Компоненты органов слуха, зрения, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль зубов | Эктодерма | Эктобласт | |

| Нервная трубка, нервный гребень, образующиеся из них все нервные клетки | Эктодерма | Нервная пластинка | |

| Эпителий желудка, кишки, клетки печени, секретиру- ющие клетки поджелудоч- ной, кишечных, желудочных желез | Эктодерма | Кишечник | |

| Эпителий легких и воздухоносных путей, секре тирующие клетки передней и средней долей гипофиза, щитовидной и паращитовид- ной желез | Эктодерма | Эпителий | |

| Эпителий почек, эпителий семявыводящих путей | Мезодерма | Нефротомы | |

| Эпителий яйцевода, эпителий матки | Мезодерма | Нефротомы | |

| Корковое вещество надпочечников |

Мезодерма | ||

| Позвонки, ребра, лопатки | Эктодерма | Сомиты | |

| Хрящевая ткань, Костная ткань | Мезодерма | Сомиты | |

| Поперечно — полосатые мышцы тела и конечностей | Мезодерма | Сомиты | |

| Дерма | Мезодерма | Дерматом | |

| Органы выделения | Мезодерма | Нефротом | |

| Половые железы | Мезодерма | Нефротом | |

| Брюшина, плевра, перикард | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Сердечно – сосудистая система | Мезодерма | Спланхиотом | |

| Мышечная ткань сердца | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Лимфатическая система | Мезодерма | Мезенхима | |

| Соединительная ткань, гладкая мускулатура, кровь, лимфа | Мезодерма | Мезенхима | |

| Сосуды | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Микроголия | Мезодерма | Мезенхима |

Сравнительная характеристика провизорных органов анамний и амниот

| Провизорные Органы | Функции провизорных органов | ||

| анамнии | Неплацентарные Амниоты | Плацентарные амниоты | |

| Желточный мешок | + | + | + |

| Амнион | + | + | |

| Аллантоис | + | + | |

| Серозная оболочка (хорион) | + | + | |

| Плацента | — | — | + |

Занятие № 2 «Закономерности индивидуального развития»

виды регуляции на различных периодах онтогенеза

| Периоды онтогенеза | Виды регуляции | |||||

| генетическая | контактное взаимодейст- вие клеток | эмбриональ- ная индукция | морфогенети-ческие поля | нервная | гормональная (гормоны зародыша) | факторы среды |

| Прогенез | + | |||||

| Эмбриогенез: зигота | + геном матери | |||||

| Зародыш на стадии дробления | + | + | ||||

| Бластула | + | + | ||||

| Гаструла | + | + | + | + | ||

| Зародыш на стадии органогенеза | + | + | + | + | + | + |

| Зародыш в плодный период | + | + | + | + | + | + |

| Постэмбриональный период | + | + | + | + | + |

таблица «Клеточные и системные процессы онтогенеза».

| Формы клеточных взаимодействий | Образование нормальных структур | Примеры нарушения клеточных процессов |

| Деление (пролиферация) Миграция Гибель (апоптоз) Адгезия Дифференцировка Эмбриональная индукция | Формирование бластулы Перемещение клеток при гаструляции, преобразование нервной трубки Разделение пальцев, гибель эпителиальных клеток при слиянии небных зачатков Образование нервной трубки из нервной пластинки, слияние зачатков структур лица Дифференцировка клеток слоёв эпидермиса кожи Влияние одних структур зародыша на развитие других | Изменение размеров бластулы Нарушение образования гаструлы, нервной трубки Синдактилия, расщелина твердого нёба Спинномозговая грыжа, расщелины твердого нёба, верхней губы, лица Нарушение дифференцировки Недоразвитие органов (гипоплазия) |

Гигантские политенные хромосомы из слюнных желез насекомых

Эмбриональная индукция.

Схема: глазной бокал → прилежащая эктодерма → хрусталик → роговица

Таблица: Мутации генов, контролирующих эмбриогенез у дрозофилы

Занятие № 3 «Эволюция покровов тела и скелета хордовых»

Занятие № 4

Основные термины по теме

1. «Волчья пасть» — несращение нёбных отростков нёбной кости

2. «Заячья губа» — несращение зачатков верхней губы

3. Артериальный (боталлов проток) — часть корня спинной аорты между 4-й и 6-й парами артерий

4. Бронхолёгочная киста – полость, стенка которой представлена недифференцированным бронхом

5. Гетеродонтная зубная система — зубы дифференцированы на резцы, клыки и коренные

6. Гомодонтная зубная система – все зубы одинаковые по строению

7. Двойная дуга аорты («аортальное кольцо») – персистирование правой дуги аорты

8. Декстрапозиция аорты – правое положение аорты

9. Дифиодонтизм – однократная смена зубов

10. Жаберная (артериальная) дуга – сосуд, отходящий от брюшной аорты у эмбрионов позвоночных

11. Латеральные шейные кисты – персистирование глоточных жаберных мешков

12. Латеральные шейные свищи – персистирование жаберных щелей

13. Полифиодонтизм – многократная смена зубов

14. Транспозиция магистральных сосудов – отхождение лёгочного ствола из левого желудочка, а аорты из правого

15.Эзофаготрахеальный свищ – анастомоз между пищеводом и трахеей

Таблица «Сравнительная характеристика пищеварительной системы хордовых»

| Морфологические критерии | Ланцетники | Рыбы | Земноводные | Пресмыкаю- щиеся | Млекопита- ющие |

| Ротовая полость: язык | Воронка,окружё- нная щупальца- ми | Челюсти; язык-складка слиз. оболочки | Ротоглоточная полость; язык- мышечный орган | Складки на нёбных костях | Отделена от носо- вой вторичным нёбом |

| Слюнные железы | Отсутствуют | Отсутствуют | Имеются, не содер- жат ферменты | Имеются, содержат ферменты | Имеются, содежат ферменты |

| Зубная система | Отсутствует | Гомодонтная | Гомодонтная | Гомодонтная | Гетеродонтная |

| Глотка | Пронизана 100-150 парами жаберных щелей | Имеется | Ротоглоточная полость | Имеется | Отделена от носовой полости твёрдым нёбом |

| Пищевод | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |

| Желудок | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |

| Тонкая кишка | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |

| Слепая кишка | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется | Имеется |

| Толстая кишка (клоака, анус) | Анальное отверстие | Анальное отверстие | Клоака | Клоака | Анальное отверстие |

| Пищеварительные железы | Печёночный вырост | Печень, поджелудочная железа | Печень, поджелудочная железа | Печень, поджелудочная железа | Печень, поджелудочная железа |

Общее направление в эволюции пищеварительной системе:

· удлинение пищеварительной трубки

Основные модусы эволюционных преобразований пищеварительной системы:

· усиление главной функции

· разделение органов и функций

Онтофилогенетические пороки пищеварительной системы:

· гомодонтная зубная система

· трёхбугорчатые коренные зубы

· незаращение твёрдого нёба и верхней губы

· эктопия ткани поджелудочной железы и печени

«Сравнительная характеристика дыхательной системы хордовых животных»

| Морфологиче- ские критерии | Ланцетники | Рыбы | Земноводные | Пресмыкаю- щиеся | Млекопитаю- щие |

| Жабры | 100-150 пар жаберных перегородок | 4 – 5 пар жабер | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| Носовая полость | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется |

| Гортань | Отсутствует | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется |

| Трахея | Отсутствует | Отсутсвует | Отсутствует | Имеется | Имеется |

| Бронхи | Отсутсвуют | Отсутствуют | Отсутсвуют | Имеются | Имеются |

| Лёгкие | Отсутствуют | Отсутствуют | Имеются — полые внутри мешки | Имеются с перегородками внутри | Имеются; структурная единица — ацинус |

Общие тенденции эволюционных преобразований органов и функций:

· жаберного аппарата: сокращение количества жабр и увеличение дыхательной поверхности за счёт лепестков

· дифференцировка воздухоносных путей на отделы

· увеличение дыхательной поверхности за счёт ацинусов

Модусы эволюционного преобразования органов и функций:

· усиление главной функции

Онтофилогенетические пороки дыхательной системы:

1. эзофаготрахеальные свищи

2. дизонтогенетические бронхолёгочные кисты

3. латеральные шейные кисты и свищи

4. кистозная гипоплазия лёгких

5. незаращение твёрдого нёба

6. гипоплазия диафрагмы

7. аплазия лёгкого

Таблица: Изучение этапов эволюционных преобразований кровеносной системы хордовых.

| Морфологические критерии | Ланцетники | Рыбы | Земноводные | Пресмы- кающиеся | Млекопи-тающие |

| Строение сердца (количество камер, состав крови в них) | Брюшная аорта (венозная кровь) | Двухкамерное (венозная кровь) | Трёхкамерное ( в правом предсердии –венозная; в левом-артериальная; в желудочке – смешанная) | Трёхкамерное с неполной перегородкой; кровь смешивается над перегородкой в желудочке | Четырёхкамерное (в левой половине сердца – артериальная кровь; в правой – венозная) |

| Круги кровообращения | Один | Один | Два: малый и большой | Два: малый и большой | Два: малый и большой |

| Сосуды, отходящие от сердца; (состав крови в них) | Приносящие жаберные артерии (венозная кровь) | Брюшная аорта (венозная кровь) | Артериальный конус; три пары сосудов: кожно – лёгочные артерии ( венозная кровь); дуги аорты (смешанная кровь); сонные артерии (артериальная кровь) | Лёгочная артерия (венозная кровь); левая дуга аорты – (смешанная кровь); правая дуга аорты (артериальная кровь) | Из правого желудочка лёгочный ствол (венозная кровь); из левого – аорта (артериальная кровь) |

| Состав крови в спинной аорте | Артериальная | Артериальная | Смешанная | Смешанная | Артериальная |

| Особенности Венозной системы | Парные передние и задние кардинальные вены | Парные кардинальные вены | Ярёмная вена; передняя полая вена | Передняя и задняя полые вены | Передняя и задняя полые вены |

Общие тенденции преобразования органов:

· увеличение числа камер в сердце

· разобщение артериальной и венозной крови

· дифференцировка магистральных сосудов

· усиление главной функции

Онтофилогенетические аномалии и пороки развития кровеносной систем:

1. Двух – и трёхкамерное сердце

2. Дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки

3. Персистирование эмбрионального ствола

4. Транспозиция магистральных сосудов: отхождение аорты от правого желудочка, а лёгочного ствола от левого желудочка

5. Двойная дуга аорты («аортальное кольцо»)

6. Открытый артериальный (боталлов) проток

7. Декстрапозиция аорты

8. Персистирование двух полых вен

9. Отсутствие нижней полой вены

Способы дробления и гаструляции у разных групп животных

| Типы яйцеклеток | Способы дробления | Преимущественный способ Гаструляции | |||||

| Полное равномерное, синхронное | Полное неравномерное, асинхронное | Неполное дискоидальное | Неполное поверхностное | Инвагинация (впячивание) | Эпиболия (обрастание) | Деламинация (расслоение) | Иммиграция (выселение) |

| Изолецитальные первично (ланцетник) | + | + | |||||

| Телолецитальные умеренно (амфибии) | + | + | + | ||||

| Телолецитальные резко (рыбы, реп тилии, птицы, яйцекладущие млекопитающие | + | + | |||||

| Изолецитальные вторично (плацентарные Млекопитающие) | + | + |

таблица «Дифференцировка зародышевых листков», пользуясь учебниками и лабораторным практикумом

| Производные зародышевых листков | Зародышевый листок | Производные мезодермы ( эмбриональные зачатки ) | |

| Эпидермис кожи и его производные (перо, волосы, ногти, кожные и молочные железы) | Эктодерма | Эктобласт | |

| Компоненты органов слуха, зрения, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль зубов | Эктодерма | Эктобласт | |

| Нервная трубка, нервный гребень, образующиеся из них все нервные клетки | Эктодерма | Нервная пластинка | |

| Эпителий желудка, кишки, клетки печени, секретиру- ющие клетки поджелудоч- ной, кишечных, желудочных желез | Эктодерма | Кишечник | |

| Эпителий легких и воздухоносных путей, секре тирующие клетки передней и средней долей гипофиза, щитовидной и паращитовид- ной желез | Эктодерма | Эпителий | |

| Эпителий почек, эпителий семявыводящих путей | Мезодерма | Нефротомы | |

| Эпителий яйцевода, эпителий матки | Мезодерма | Нефротомы | |

| Корковое вещество надпочечников |

Мезодерма | ||

| Позвонки, ребра, лопатки | Эктодерма | Сомиты | |

| Хрящевая ткань, Костная ткань | Мезодерма | Сомиты | |

| Поперечно — полосатые мышцы тела и конечностей | Мезодерма | Сомиты | |

| Дерма | Мезодерма | Дерматом | |

| Органы выделения | Мезодерма | Нефротом | |

| Половые железы | Мезодерма | Нефротом | |

| Брюшина, плевра, перикард | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Сердечно – сосудистая система | Мезодерма | Спланхиотом | |

| Мышечная ткань сердца | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Лимфатическая система | Мезодерма | Мезенхима | |

| Соединительная ткань, гладкая мускулатура, кровь, лимфа | Мезодерма | Мезенхима | |

| Сосуды | Мезодерма | Спланхнотом | |

| Микроголия | Мезодерма | Мезенхима |

Сравнительная характеристика провизорных органов анамний и амниот

Источник