- Способ дренирования сальниковой сумки при панкреонекрозе

- Операции при опухолях поджелудочной железы.

- 8.3.5. Поперечный доступ

- 8.4. Техника хирургических операций на поджелудочной железе в фазе токсемии

- 8.4.1. Дренирование сальниковой сумки (рис. 33)

- 8.4.2. Оментопанкреатопексия (рис. 34)

- 8.4.3. Абдоминизация поджелудочной железы

- СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ Российский патент 1999 года по МПК A61M27/00

- Описание патента на изобретение RU2127132C1

- Похожие патенты RU2127132C1

- Реферат патента 1999 года СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

- Формула изобретения RU 2 127 132 C1

Способ дренирования сальниковой сумки при панкреонекрозе

Хирургическое лечение острых панкреатитов остаётся сложным. Методы оперативного лечения острых панкреатитов условно делят на радикальные (частичная или полная панкреатэктомия) или паллиативные (некрсеквестрэктомия из поджелудочной железы и окружающих тканей, многочисленные способы дренирования сальниковой сумки, брюшной полости, клетчатки забрюшинного пространства на фоне активной консервативной терапии). В настоящее время предпочтение отдают второй группе операций.

Дренирование сальниковой сумки наиболее удобно проводить через желудочно-ободочную связку в её бессосудистом участке. Для создания хорошего оттока экссудата из сальниковой сумки и предотвращения распространения гнойного процесса на другие участки брюшинной полости создают бурсооментостому: постоянный свищ сальниковой сумки. Для этого к париетальной брюшине подшивают края желудочно-ободочной связки.

Если войти в сальниковую сумку через желудочно-ободочную связку по каким-либо причинам невозможно, применяют доступ через брыжейку поперечной ободочной кишки, а при опущенном желудке с растянутыми связками малого сальника возможен доступ выше малой кривизны желудка.

При инфицировании забрюшинной клетчатки применяют внебрюшинные косые поясничные (люмботомические) разрезы, которые позволяют создать отток гнойного экссудата и предотвратить распространение гнойного процесса на брюшинную полость. В то же время массивные мышечные слои стенки брюшной полости со стороны поясничной области создают возможность тяжёлого нагноения мягких тканей раны.

В последнее время с успехом стали применять эндоскопическое (лапароскопическое) введение дренажей как в сальниковую сумку, так и в забрюшинное пространство. Преимущества такого способа очевидны: вместо широких травматичных разрезов с большой вероятностью нагноения операционной раны дренажные трубки выподят через практически точечные отверстия в брюшной стенке. Следует ожидать, что по мере широкого оснащения больниц видеоэндоскопической техникой такие виды операций будут применяться значительно чаще.

Операции при опухолях поджелудочной железы.

Онкологические заболевания поджелудочной железы, особенно её головки, требуют выполнения чрезвычайно сложных операций с удалением не только поджелудочной железы, но и двенадцатиперстной кишки (панкреатодуоденэктомия). Такая операция неизбежно сопровождается гастроеюностомией, холедохоеюностомией и несколькими энтероэнтероанастомозами.

Источник

8.3.5. Поперечный доступ

Поперечный доступ в экстренной хирургии панкреатитов не получил применения, так как, обеспечивая оптимальные условия для манипуля ции на поджелудочной железе и желчных путях, он не позволяет дренировать забрюшинную клетчатку.

8.4. Техника хирургических операций на поджелудочной железе в фазе токсемии

В фазе токсемии выполняются следующие хирургические вмешательства: дренирование сальниковой сумки, оментопанкреатопексия, абдоми-мизация поджелудочной железы, резекция железы.

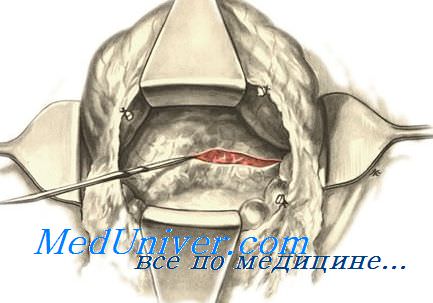

8.4.1. Дренирование сальниковой сумки (рис. 33)

Показания: геморрагический или жировой панкреонекроз с выпотом в сальниковой сумке, обнаруженный при диагностической лапаротомии. Доступ: верхнесрединная лапаротомия. После ревизии брюшной по-пости широко вскрывают желудочно-ободочную связку, осматривают поджелудочную железу от головки до хвоста, оценивают изменения на поверхности железы. Вводят 0,25% раствор новокаина с ингибиторами или цитостатиками в окружающую клетчатку поджелудочной железы. сальниковую сумку осушают. Через отдельные разрезы в желудочно-ободочной связке в области головки и хвоста железы вводят один толстый дренаж с дополнительными отверстиями. Дренаж укладывают на тело поджелудочной железы. Могут быть использованы два «встречных» дренажа. Листки рассеченной связки сшивают. Дренажи выводят из брюшной полости через отдельные разрезы в правом и левом подреберьях. Брюшную стенку послойно ушивают наглухо.

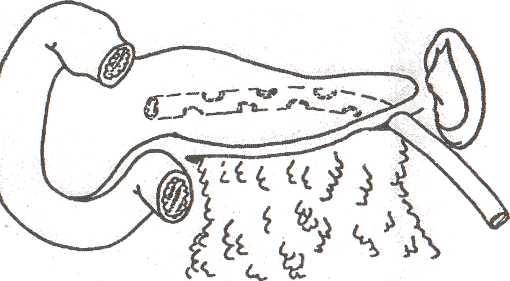

Рис. 33. Схема дренирования сальниковой сумки (Шалимов С.А., 1990).

а — рассечение желудочно-ободочной связки; б — фиксация желудочно-ободочной связки и большого сальника; в — законченный вид операции

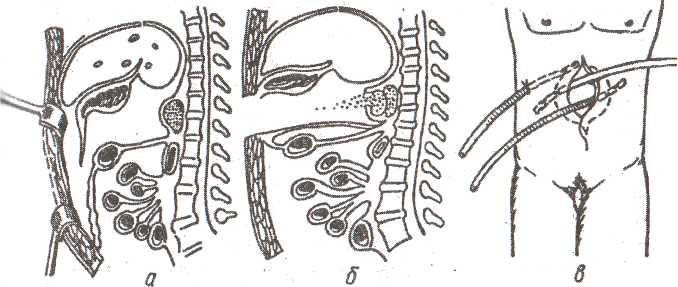

8.4.2. Оментопанкреатопексия (рис. 34)

Показания: панкреонекроз, обнаруженный при диагностической лапа-ротомии.

Доступ: верхнесрединная лапаротомия.

По вскрытии и ревизии брюшной полости широко вскрывают желу-дочно-ободочную связку, осматривают поджелудочную железу. Производят новокаиновую блокаду из трех точек: корня брыжейки поперечной ободочной кишки, клетчатки в области двенадцатиперстной кишки и хвоста железы. Прядь большого сальника проводят через отверстие в желудочно-ободочной связке и фиксируют отдельными швами к листку брюшины у верхнего и нижнего краев поджелудочной железы. Окно в связке ушивают отдельными швами.

Рис. 34. Оментопанкреатопексия

Микроирригатор вводят через отверстие в малом сальнике. Дополнительно могут быть установлены дренажи для проведения перитонеально-го диализа.

Цель вмешательства — отграничить поджелудочную железу от за у брюшинной клетчатки.

Брюшная стенка ушивается послойно.

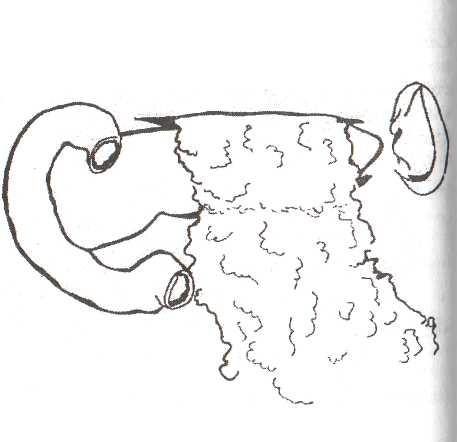

8.4.3. Абдоминизация поджелудочной железы

Обоснование и показания: операция позволяет отграничить первичный патологический очаг в поджелудочной железе от прилегающих органов и тканей, осуществить механическую и биологическую защиту забрюшинной клетчатки от воздействия панкреатического сока и токсинов Изолируются солнечное сплетение и нервные волокна забрюшинной клетчатки. Предотвращается всасывание ферментов и продуктов распада из клетчатки, обильно снабженной лимфатическими и кровеносными сосудами. Сохраняется поджелудочная железа. Может быть выполнена как при геморрагическом, так и при жировом панкреонекрозе.

После верхнесрединной лапаротомии широко рассекают желудочно-ободочную связку, ревизуют поджелудочную железу и парапанкреа-тическую клетчатку. Париетальную брюшину рассекают вдоль нижнего края поджелудочной железы.

Под железу подводят пальцы и выделяют ее заднюю поверхность из шбрюшинной клетчатки до перешейка. Затем приподнимают брюшину у верхнего края железы и рассекают ее под контролем зрения. После рассечения брюшины производят мобилизацию поджелудочной железы, которая остается фиксированной только в области головки и хвоста.

Свободный конец большого сальника вводят через разрез вдоль нижнего края, проводят его под железой, выводят вдоль верхнего края и укладывают на переднюю поверхность железы (рис. 35).

Рис. 35. Подведение большого сальника за поджелудочную железу (Козлов В.А.,1988)

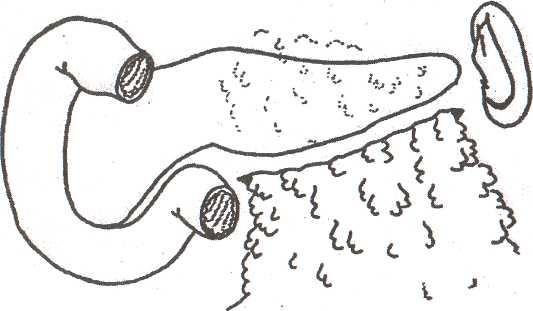

Вдоль нижнего края поджелудочной железы между сальником и нижней поверхностью укладывают дренажную трубку с боковыми отверстиями и выводят ее через отдельный разрез в поясничной области слева (рис. 36). Если сальник по каким-то причинам невозможно использовать, ограничиваются выделением железы, введением дренажной трубки под железой в забрюшинной клетчатке.

Рис. 36. Подведение большого сальника за железу в сочетании с дренированием

При локализации некроза в области головки железы двенадцатиперстную кишку мобилизуют по Кохеру. Большой сальник рассекают на две части: правую часть подводят под головку железы, левую — под хвост и тело. Подводят дренажную трубку. При необходимости выполняется дренирование брюшной полости, декомпрессивная холецистостома. Брюшная стенка послойно ушивается.

При мобилизации задней поверхности железы возможно кровотечение из сосудов забрюшинной клетчатки, селезеночной вены. Кровотечение останавливают путем прошивания сосуда или тампонады. По данным B.C. Савельева и соавт. (1983), из 23 оперированных подобным методом, выздоровели 19 больных. Из них у 15 в отдаленные сроки не обнаружено признаков хронического панкреатита. В.А. Козлов (1988) сообщил о 33,8% летальных исходов после операции абдоминизации поджелудочной железы (всего оперировано 68 больных). Таким образом, летальность при абдоминизации железы превышает таковую при консервативном лечении.

Оментопанкреатопексия и абдоминизация поджелудочной железы не останавливают течение процесса в ацинусах. Данные вмешательства расчитаны на защиту забрюшинной клетчатки от агрессивного воздействия панкреатического сока и создание оттока содержимого сальниковой сумки из организма.

Источник

СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ Российский патент 1999 года по МПК A61M27/00

Описание патента на изобретение RU2127132C1

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической панкреатологии.

Известно, что на долю панкреонекроза приходится до 26,5% больных от общего числа заболевших острым панкреатитом, летальность колеблется от 50 до 85% [1].

Основная причина смертельных исходов 21% случаев — продолжающийся гнойно-некротический процесс поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, которые требуют повторных операций: вскрытие гнойников и их затеков, повторные некр-секвестрэктомии.

Единственным методом лечения деструктивного панкреатита является хирургический.

Известны способы дренирования сальниковой сумки после субтотальной панкреатэктомии, резекции тела и хвоста поджелудочной железы со спленэктомией, некрэктомии парапанкреатической клетчатки.

Но такие способы дренирования через люмботомический разрез травматичны, неудобны для больного, требуют повышенного ухода медперсонала, не исключена возможность гнойных затеков. К таким относится способ дренирования после резекции поджелудочной железы [2], который приводит в послеоперационном периоде к таким осложнениям, как формирование гнойных затеков и полостей, прогрессирование некроза парапанкреатической клетчатки, требующие повторных вмешательств. Если проводят перчаточно-трубчатый дренаж, то, как известно, через 3-5 дней он прекращает функционировать, забиваясь фибринозными наложениями и лизирующими некротическими тканями, а оставшийся перчаточный дренаж после удаления трубки не обеспечивает адекватного дренирования зоны некроза и лизиса тканей.

Дренирование зоны некроза методом частокола [3], где используется комбинация тампон-перчатка-трубка, который выводится через основную рану, также себя не оправдал, так как тампон через 24 часа представляет не что иное, как «пробку», дренирование через операционную рану не обеспечивает своевременную и полную эвакуацию гноя и некротических масс; выведение дренажей через лапоротомную рану всегда ведет к формированию послеоперационной грыжи.

Ближайшим прототипом к заявляемому способу является способ лечения гнойного панкреатита путем формирования изолированного дренажного канала [4], который заключается в том, что после верхней срединной лапоротомии рассекают желудочно-ободочную связку на всем ее протяжении, фиксируют ее узловатыми швами к верхней половине срединной раны. Большой сальник заворачивают в сальниковую сумку и фиксируют ее к париетальной брюшине. Затем вскрывают гнойники и удаляют некротические массы. Свободный край большого сальника швами фиксируют к корню брыжейки поперечной ободочной кишки, а свободный край рассеченной желудочно-ободочной связки — к задней стенке желудка у малой кривизны. В полость малого сальника вводят два-три толстых трубчатых дренажа.

Однако описанный способ приводит к воспалительному процессу окружающих тканей, участвующих в формировании канала, к интоксикации, а также в 100% случаев возникает послеоперационная грыжа.

В основу изобретения поставлена задача создать такой способ дренирования сальниковой сумки при панкреонекрозе, который обеспечивал бы адекватное удаление гнойного экссудата и лизирующих некротических тканей для ликвидации воспалительного процесса на всей площади патологического очага и уменьшение резорбции токсинов в кровяное русло.

Поставленная цель достигается тем, что способ дренирования сальниковой сумки при панкреонекрозе путем установки трубчато-дренажной системы заключается в том, что измеряют площадь гнойно-некротической полости, готовят индивидуально поролоново-дренажную систему, укладывают ее по всей площади полости в сальниковой сумке, по верхней и нижней поверхности этой системы укладывают дополнительные внутренние с боковыми отверстиями улавливающие трубчатые дренажи с леской и пуговкой, с дистальных концов которых крепят клеенчатый капюшон, под который ставят контрольный дренаж, причем по всей длине поролоново-дренажной системы устанавливают дренажи системы орошения с леской и пуговкой, которые выводят на переднюю брюшную стенку через восстановленную желудочно-ободочную связку, туда же выводят и 2-4 микроирригатора, которые устанавливают в парапанкреатическую клетчатку.

Введение в указанный способ пролоново-дренажной системы, которая обладает возможностью заполнять всю очаговую площадь, пораженную некрозом, в комплексе с установкой дополнительных внутренних улавливающих дренажей с боковыми перфорированными отверстиями и дренажной системой орошения позволяет эвакуировать весь гнойный экссудат и лизирующие некротические ткани с площади патологического очага, а имеющийся клеенчатый капюшон предотвращает подтекание гнойного экссудата в свободную брюшную полость.

На чертеже показана схема предлагаемой дренажной системы.

Предлагаемый способ включает измерение длины, ширины патологического очага, подготовку индивидуальной дренажной системы с поролоновой основой 1, в центральной части которой имеется канал 2, в него укладывают трубчатый дренаж 3 с перфорированными боковыми отверстиями, к дистальному концу трубчатого дренажа 3 подключают вакуум-отсос 4. По нижней и верхней поверхности поролоновой основы 1 укладывают дополнительные внутренние улавливающие трубчатые дренажи 5 и 6 с боковыми перфорированными отверстиями, охватывающими поролоновую основу 1. Через трубчатые дренажи 5 и 6 проводят леску 7 с пуговкой 8, у дистальных концов которых крепят клеенчатый капюшон 9. По всей длине поролоновой основы 1 располагают два-четыре трубчатых дренажа системы орошения 10. Через дренаж 10 и трубчатый дренаж 3 поролоновый основы 1 проводят сквозную леску 11 с пуговкой 12, на дистальном конце которой имеется крючок 13. Под нижнюю поверхность клеенчатого капюшона 9 укладывают контрольный перчаточно-трубчатый дренаж 14. При такой системе выполняют дренирование гнойно-некротической полости в сальниковой сумке.

Способ осуществляют следующим образом. После удаления некротизированной поджелудочной железы вместе с селезенкой, ушивают левый латеральный канал посредством подшивания любилизованного левого угла толстого кишечника к боковой париетальной брюшине. Измеряют ширину, длину гнойно-некротической полости и готовят индивидуально поролоново-дренажную систему, которую укладывают по всей площади полости в сальниковой сумке. По верхней и нижней поверхности поролоновой основы 1 укладывают улавливающие внутренние трубчатые дренажи 5 и 6, через трубки которых проводят сквозную леску 7 с пуговкой 8, предназначенную для очищения просвета дренажей от фибринозных пленок и некротизированных тканей.

С дистальных концов дренажей 5 и 6 отходит клеенчатый капюшон 9 для исключения подтекания гнойного эксудата в свободную брюшную полость. Под капюшон 9 в брюшную полость устанавливают контрольный перчаточно-трубчатый дренаж 14. Всю дренажную систему выводят через дополнительный боковой разрез по средней подмышечной линии. Дистальный конец трубчатого дренажа 3 подключают к вакуум-отсосу 4. По всей длине поролоновой системы 1 устанавливают дренажи системы орошения 10, которые выводят на переднюю брюшную стенку через восстановленную желудочно-ободочную связку. Через дренаж 10 и дренаж 3 проводят сквозную леску 11 с пуговкой 12 и крючком 13 на дистальном конце для последующих манипуляций. Для введения лекарственных смесей дополнительно устанавливают два-четыре микроирригатора в парапанкреатическую клетчатку, которые проводят также через восстановленную желудочно-ободочную связку на переднюю брюшную стенку. Брюшную полость дополнительно дренируют перчаточно-трубчатыми дренажами в зависимости от распространенности воспалительного процесса, и зашивают наглухо.

Такой способ дренирования полностью обеспечивает активное удаление гнойного эксудата и лизирующих некротических тканей с площади, занимающей всю поверхность патологического очага, уменьшая резорбцию токсинов в кровяное русло, а также предотвращает формирование гнойных затеков и полостей, исключает повторные оперативные вмешательства, требующие назначения массивной дорогостоящей антибактериальной и дезинтоксикационной терапии, исключает подтекание гнойного экссудата в свободную брюшную полость и, как следствие, отсутствие вялотекущего перитонита, требующего релапоротомии.

Способ не сложен в конструктивном плане, прост в исполнении, поэтому может быть применен в любом хирургическом отделении.

Источники информации

1. Шалимов С.А. и др. Острый панкреатит и его осложнения.- 1990.

2. там же с.74

3. Шалимов С. А. и др. Болезни поджелудочной железы и их хирургическое лечение., — 1977, с. 80.

4. Шалимов С.А. и др. Острый панкреатит и его осложнения.-1990, с. 116.

Похожие патенты RU2127132C1

| название | год | авторы | номер документа |

|---|---|---|---|

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 1996 |

| RU2127551C1 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЯХ | 1996 |

| RU2134069C1 |

| СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 2003 |

| RU2240055C1 |

| СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 2003 |

| RU2241386C1 |

| СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ САНАЦИИ ГНОЙНЫХ ОЧАГОВ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ | 2002 |

| RU2229267C2 |

| СПОСОБ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОТГРАНИЧЕННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗАХ | 2019 |

| RU2712315C1 |

| Способ дренирования забрюшинного пространства при остром деструктивном панкреатите | 1985 |

| SU1292741A1 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 2001 |

| RU2208398C2 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 2010 |

| RU2446756C1 |

| СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА | 2000 |

| RU2188045C2 |

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

Изобретение относится к медицине, хирургической панкреатологии, может быть использовано при лечении панкреонекроза. Измеряют площадь гнойно-некротической полости. Готовят индивидуально поролоново-дренажную систему. Укладывают систему по всей площади полости в сальниковую сумку. По верхней и нижней поверхностям поролоново-дренажной системы укладывают дополнительные трубчатые дренажи с леской и пуговкой. С дистальных концов дренажей крепят клеенчатый капюшон. Под капюшон ставят контрольный дренаж. По всей длине поролоново-дренажной системы устанавливают дренажи системы орошения. Выводят дренаж на переднюю брюшную стенку через восстановленную желудочно-ободочную связку. Для введения лекарственных смесей в парапанкретическую клетчатку устанавливают 2 — 4 микроирригатора. Выводят концы микроирригаторов на переднюю брюшную стенку через восстановительную желудочно-ободочную связку. Способ позволяет удалить гнойный эксудат на всей площади патологического очага. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 127 132 C1

1. Способ дренирования сальниковой сумки при панкреонекрозе путем установки трубчато-дренажной системы, отличающийся тем, что измеряют площадь гнойно-некротической полости, готовят индивидуально поролоново-дренажную систему, ее укладывают по всей площади этой полости в сальниковой сумке, по верхней и нижней поверхностям поролоново-дренажной системы укладывают дополнительные внутренние с боковыми перфорированными отверстиями улавливающие трубчатые дренажи с леской и пуговкой, с дистальных концов которых крепят клеенчатый капюшон, под который ставят контрольный дренаж, причем по всей длине поролоново-дренажной системы устанавливают дренажи системы орошения с леской и пуговкой, которые выводят на переднюю брюшную стенку через восстановленную желудочно-ободочную связку. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для введения лекарственных смесей в парапанкреатическую клетчатку устанавливают от 2-4 микроирригатора, выводят их тоже на переднюю брюшную стенку через восстановленную желудочно-ободочную систему.

Источник