Как добывали огонь?

Чтобы выжить, людям нужны были не только пища и вода, необходимо было тепло, а кроме Солнца его давал огонь. Древний человек из рода Homo научился пользоваться огнём по меньшей мере 700 тысяч лет назад. Это произошло не сразу. Вначале люди использовали огонь, который оставался после лесных пожаров, удара молнии. Они тщательно оберегали горящие поленья и ветки, старались не дать им потухнуть. Костры стойбищ тщательно поддерживались, и тлеющие угли переносили за собой на каждое новое место.

Зачем нужен был огонь?

Огонь помогал согреться. Зажжёнными ветками отбивались от хищников и загоняли крупных животных. На огне закаляли кончики деревянных орудий. В пламени костров обжигали мягкую глину, и она становилась прочной и твёрдой. Многие растения ядовиты в сыром виде, но безвредны и питательны после тепловой обработки. На огне стали готовить пищу. В конце концов люди заметили, что для того, чтобы зародилась искорка огня, приходилось или стучать твёрдыми камнями друг о друга, или добывать его трением сухих деревянных палочек. Огонь использовали и для освещения. Для этого в каменную плоскую чашу, заполненную жиром животных, опускали «фитиль» из мха или кусочков меха. Использовались и лучины, окунутые в пчелиный воск или смолу.

Огонь использовали не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Многие ядовитые растения оказались безвредными после термической обработки.

Стихийные лесные пожары

До того как люди научились добывать огонь, они пользовались стихийными пожарами, вроде этого пожара в Африке, вспыхивавшими, возможно, от молнии или солнечного жара. Первобытные люди научились применять огонь для приготовления пищи. Многие овощные растения ядовиты в сыром виде, но безвредны после термической обработки. Огонь также использовался для охоты. Устраивалась полоса огня, после чего охотники ловили спасающихся бегством животных.

Разведение огня

Около 4 тысяч лет до н.э. была изобретена лучковая дрель для получения огня. Тетива лука используется для беспрерывного вращения деревянного сверла. Остриё его упирается в деревянное основание. Трение сверла о деревянную дощечку вызывает нагревание, от которого должен загореться мох, маленькие щепочки или солома, заготовленные у основания сверла. Такими дрелями пользуются и сейчас.

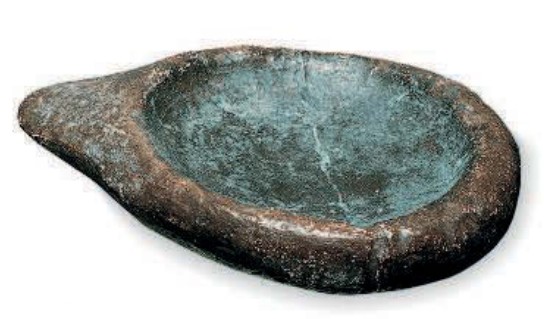

Каменная лампа

Доисторические художники пользовались простыми каменными лампами вроде этой, когда украшали стены пещер 17 тыс. лет назад. Подожженный фитиль в виде мха, лишайника или меха клался в каменную чашу, наполненную животным жиром.

Каменный очаг

Очаг — это то место, где готовили пищу, центральное в жилище человека каменного века. Вокруг очага размещались каменные сиденья, кровати, столы. В крыше над очагом была сделана дыра, чтобы через неё выходил дым. Чтобы сквозняк не затушил огонь, очаг обкладывали большими камнями.

Источник

Как о добыче огня узнали древние люди из разных концов мира?

Одним из самых главных событий в истории человечества считается изобретение способов добычи огня. Ведь именно после этого наши далекие предки перестали зависеть от короткого светового дня, получили еще один инструмент для отпугивания хищников, начали жить в тепле и питаться мягкой, более вкусной пищей. Считается, что ныне вымершие виды людей начали использовать огонь более 1 миллиона лет назад. Где именно люди научились добывать огонь, никому неизвестно — разные виды людей жили в разных точках Африки, Европы и Азии. До сих пор ученые считали, что группы древних людей начали контактировать между собой примерно 70 000 лет назад и именно в это время активно распространяли технологии добычи огня. Но недавно нидерландские ученые объявили, что это произошло гораздо раньше, около 400 000 лет назад. В те времена еще даже не появился человек разумный, который считается изобретателем культуры и социума.

Добыча огня — одна из самых главных технологий в истории человечества

Обмен опытом у древних людей

Неожиданными выводами нидерландских ученых поделилось издание Science Alert. Исследователи образно сравнили темпы передачи знаний о методах добычи огня с распространением лесного пожара — настолько быстро они передавались. Причем все это явно происходило не случайным образом. По словам автора научной работы Кэтрин Макдональд (Katharine MacDonald), до сегодняшнего дня ученые были уверены, что культурная диффузия началась лишь 70 тысяч лет назад, когда человек разумный (Homo sapiens) начал расселяться по всей Земле.

Обмен опытом сильно ускорил развитие человечества

Культурная диффузия — это процесс, при котором представители разных народов делятся между собой культурными элементами. В контексте данной статьи речь идет о живших в разных частях планеты древних людях, а культурным элементом является добытый вручную огонь.

Однако, та же Кэтрин Макдональд отметила, что обнаруженные свидетельства использования огня доказывают, что древние люди начали делиться технологией гораздо раньше. Так, если верить новым данным, обитатели самых разных уголков мира начали регулярно использовать вручную добытый огонь около 400 000 лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные следы разведения огня, такие как уголь и обгоревшая почва. Также исследователи находят обгоревшие кости, возраст которых тоже указывает на упомянутое выше время. В очередной раз стоит отметить, что все это происходило до возникновения человека разумного. Люди этого вида появились только 200 тысяч лет назад.

Как древние люди добывали огонь?

Конечно, никто не исключает того, что живущие в разных уголках Африки, Европы и Азии древние люди научились добывать огонь самостоятельно. Но в такое точное совпадение верится с большим трудом. В древнегреческой мифологии есть титан Прометей, который украл у богов огонь и подарил его людям. Возможно, среди древних людей действительно существовал такой человек, который научился добывать огонь и поделился своими знаниями с другими. А те, в свою очередь, поделились с остальными и таким образом важнейшая в истории человечества технология дошли до всех древних людей.

Прометей — древнегреческий титан, который якобы подарил человечеству огонь

Интересный факт: первобытная методика добычи огня была проста в теории, но на деле процесс был очень сложным и требовал терпения. Наши предки добывали огонь, ударяя кремнем о пирит (сульфид железа), в результате чего возникали искры. Они попадали на сухую траву или опилки, после чего из тлеющего кулька раздувался большой костер.

Можно предположить, что сотни тысяч лет назад существовали первобытные ученые, которые изобрели технологии и помогали человечеству развиваться. Ведь помимо добычи огня, кто-то додумался изготавливать из камня орудия труда. Причем эта технология была гораздо сложнее: огонь добывался из возникающих при ударах камней искр, а для создания различных инструментов камни нужно было обрабатывать строго определенным образом. И эти знания тоже могли передаваться по первобытному сарафанному радио.

Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

Если вам интересна тема древних людей и их развития, вам наверняка будет интересно полистать наш сайт. Ведь совсем недавно я рассказал о том, каким образом наши далекие предки придумали слова и начали разговаривать. Также у меня есть материал про то, как древние жители нашей планеты освещали свои пещеры. Чтобы выяснить это, ученым пришлось провести эксперимент и самостоятельно заняться освещением глубоких пещер при помощи факелов. Если интересно, как все это происходило — вот ссылка.

Источник

Какими способами древние люди добывали огонь?

Человек узнал, что огонь раздувается ветром, что он имеет такие естественные преграды, как вода, земля, скалы, что огонь необходимо поддерживать топливом и что с помощью последнего его можно переносить с места на место. Человек ознакомился с теми породами дерева, которые дольше всего тлеют и легче воспламеняются, могут служить трутом. Он научился с помощью древесных стружек, сучков коры, сухой травы разжигать из тлеющих углей пламя.

Эти открытия и накопленный опыт явились важной предпосылкой для перехода спустя десятки и сотни тысячелетий к следующей стадии освоения огня, к его искусственному добыванию. Вероятно, синантропы из Чжоукоудяня, как и люди из Вертешсёллёша, находились на стадии использования случайно полученного огня. Большая редкость дошедших от той эпохи остатков огня и крайняя примитивность техники не позволяют предполагать, что человек тогда уже умел добывать огонь трением или высеканием. Исключительная неравномерность знакомства с огнем у разных групп людей вплоть до самого конца ашельской эпохи, вероятно, отражает именно стадию использования огня, когда люди еще не умели добывать его, а, получив, в отдельных случаях легко утрачивали.

Из всех племен Земли только одни андаманцы еще в XIX в. находились на стадии поддерживания и использования огня, хотя в других отношениях их техника и хозяйство были развиты лучше, чем даже у людей эпохи позднего палеолита. Андаманцы не знали способов искусственного добывания огня. Огонь постоянно горел в их поселках и хижинах, а когда поселок покидали, то с собой брали тлеющие головни, завернутые в листья, если погода была сырая. В то же время в поселке под каким-нибудь укрытием оставляли бревно, которое тлело несколько дней и из которого можно было по возвращении раздуть пламя.

Для того чтобы ответить на вопросы, каковы были древнейшие способы искусственного добывания огня, могущие возникнуть в конце ашельской эпохи, необходимо рассмотреть, основываясь на этнографических источниках, способы добывания огня, бытовавшие у примитивных племен XIX в.

Таких способов пять:

выскабливание огня (огневой плуг), выпиливание огня (огневая пила), высверливание огня (огневое сверло с рядом разновидностей), высекание огня, получение огня сжатым воздухом (огневой насос).

Выскабливание огня — один из наиболее простых, но в то же время малораспространенных способов. Оно производилось с помощью деревянной палочки, которую водили, сильно нажимая, по лежащей на земле деревянной дощечке. В результате скобления получались тонкие стружки или древесный порошок. Вследствие трения дерева о дерево возникала теплота; стружки или древесный порошок нагревались, а затем начинали тлеть. Их присоединяли к легко воспламеняющемуся труту и раздували огонь. Этот способ являлся быстрым, но в то же время требовал от применяющих его больших усилий. Ч. Дарвин в дневнике своего путешествия на корабле «Бигль» описывает добывание огня таким способом обитателями о-ва Таити. Дарвин указывает, что огонь был вызван в несколько секунд. Когда же он сам попытался так его получить, это оказалось очень трудным занятием; однако он сумел добиться своего и зажег опилки. Выскабливание огня имело довольно ограниченное распространение. Больше всего им пользовались на островах Полинезии. Изредка этот способ встречался у папуасов, австралийцев, тасманийцев и у некоторых примитивных племен Индии и Центральной Африки; но всюду здесь преобладало высверливание огня.

Огневая пила напоминала огневой плуг, но деревянная дощечка пилилась или скоблилась не вдоль ее волокон, а поперек. При пилении также получался древесный порошок, который начинал тлеть. Выпиливание огня было распространено у австралийцев, было известно на Новой Гвинее, на Филиппинских островах, в Индонезии и в некоторых местах Индии и Западной Африки. Иногда дерево пилилось не ножом из твердого дерева, а гибким растительным шнуром.

Наиболее распространенный способ добывания огня — высверливание. Этот способ в XVIII—XIX вв. был широко распространен у культурно отсталых племен Азии, Африки, Америки и Австралии. В виде пережитков, связанных с культом, он сохранялся в Европе до конца XIX в. Огневое сверло состояло из деревянной палочки, которой сверлили лежащую на земле деревянную же палочку или дощечку. В результате сверления очень быстро в углублении на нижней дощечке появлялся дымящийся и тлеющий древесный порошок, который высыпался на трут и раздувался в пламя. Простейшее огневое сверло приводилось во вращение ладонями обеих рук. Значительным усовершенствованием являлось присоединение к нему упора сверху и ремня, охватывающего сверло. Ремень попеременно тянули за оба конца, приводя сверло во вращение. Если концы ремня были привязаны к концам деревянного или костяного лука, то появлялось уже улучшенное сверло — лучковое. Наконец, дальнейшее усовершенствование огневого сверла заключалось в появлении дриля. В то время как простейшее огневое сверло еще недавно было очень широко распространено у самых примитивных племен, усложненное сверло с ремнем и луком встречалось лишь у племен с относительно развитой техникой, находившихся, как правило, на ступени неолита и века металлов.

Высекание огня может производиться ударом камня о камень, ударом камня о кусок железной руды (серный колчедан, иначе — пирит) и, наконец, ударом железа о кремень. В результате удара получаются искры, которые падают на трут и воспламеняют его.

Первый способ у примитивных племен почти не был отмечен. Только у небольшого охотничье-собирательского племени Южной Америки — гуаяков огонь добывался ударами друг о друга двух желваков мелкозернистого кварцита. Высекало огонь ударом кремня о кремень и одно из племен африканских пигмеев. В прошлом в некоторых местах России, Средней Азии, Закавказья, Ирана и Индии население, стоявшее на высокой ступени хозяйственного и культурного развития, также иногда высекало огонь этим способом. Немного шире распространялось и высекание огня ударом кремня о кусок железной руды. Такой способ был описан у айнов, эскимосов, у некоторых племен североамериканских индейцев и у огнеземельцев. Существовал он также у древних греков и римлян. Высекание огня ударом железа о кремень относится уже к развитой технике.

Добывание огня сжатием воздуха (огневой насос)—довольно совершенный, но малораспространенный способ. Он употреблялся в некоторых местах Индии и Индонезии.

Прямые свидетельства способов добывания огня, бытовавших на разных этапах палеолита, и остатки снарядов, употреблявшихся при этом, естественно, крайне незначительны, а порой очень спорны. Значительный интерес представляет в этой связи мустьерская стоянка Зальцгиттер-Лебенштедт (Нижняя Саксония, ФРГ). Ее культурный слой, исследованный в 1952 г., относится к раннему вюрму и имеет радиоуглеродную дату 48 300 ± 2000 лет назад [Grahmann, Muller-Beck, 1967]. Он содержал кремневые орудия, кости животных (мамонт, северный олень и др.) и пыльцу растений, свидетельствующие о весьма холодном климате и о тундровом ландшафте, а также, что для нас сейчас особенно важно, остатки самого настоящего трута. Речь идет о принесенном на стоянку древесном грибе Polyporus (Fomes) fomentarius; этот вид гриба в высушенном виде широко использовался в качестве трута до XIX в . и даже получил название «трутовик». На мезолитической стоянке Стар-Карр в Англии остатки такого гриба найдены вместе с кусками пирита. Следует назвать также мустьерскую пещеру Крапина в Югославии, недалеко от Загреба, относящуюся к несколько более раннему, рисс-вюрмскому, времени. Ее раскопки в 1895—1905 гг. доставили каменные орудия, следы костров, фаунистические остатки и большое число разбитых костей неандертальцев, возможно, свидетельствующих о людоедстве, которое существовало у отдельных групп палеолитических людей. Среди каменных орудий обнаружена веретенообразная палочка из букового дерева, закругленная и обожженная на одном конце; ее первоначальная длина достигала примерно 35 см. Исследователь пещеры Д. Горянович-Крамбергер, как и ряд других ученых, высказал предположение, что она была огневым сверлом [Ozegovic, 1958]. Однако такую интерпретацию нельзя считать бесспорной. Наконец, на некоторых палеолитических и мезолитических стоянках Европы найдены куски железной руды (пирита), вероятно связанные с высеканием огня. Древнейшая такая находка сделана А. Леруа-Гураном в мустьерском культурном слое пещеры Гиены в Арси-сюр-Кюре (Франция).

До сравнительно недавнего времени считалось общепризнанным, что первоначально огонь добывали с помощью трения дерева. Очень малое распространение среди примитивных племен XIX в. высекания огня свидетельствует против признания большой древности этого способа. Об относительно позднем появлении высекания огня говорит и то, что многие народы, которые еще недавно добывали огонь исключительно высеканием, все же сохраняли в качестве связанного с культом пережитка добывание огня трением дерева о дерево. «Много времени спустя после того, как людям стали известны другие способы получения огня, всякий священный огонь должен был у большинства народов добываться путем трения. Еще и поныне в большинстве европейских стран существует народное поверье о том, что чудотворный огонь (например, у нас, немцев, огонь для заклинаний против поветрия на животных) может быть зажжен лишь при помощи трения. Таким образом, еще и в наше время благодарная память о первой большой победе человека над природой продолжает полубессознательно жить в народном суеверии, в остатках язычески-мифологических воспоминаний образованнейших народов мира» (Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К.-, Энгельс Ф. Соч., т, 20, с. 430). Характерно, что в то время, как подобные верования, обряды, легенды, свидетельствующие о первоначальности добывания огня трением, распространены у множества самых различных племен и народов Земли, противостоит им только единственный факт, отмеченный этнографической наукой: одно примитивное племя индейцев Южной Америки добывает огонь с помощью трения, в то время как термин, обозначающий у него в языке добывание огня, происходит от слов «высекание ударом». Очевидно, у данного племени высекание огня предшествовало добыванию его трением. Но это редчайшее исключение.

Можно предполагать, что добывание огня путем трения дерева о дерево появилось именно в позднеашельское время, на рубеже ашеля и мустье. Вероятно, наиболее древним и примитивным приемом было выскабливание огня с помощью огневого плуга (интерпретация находки в Крапине является спорной). Характерно то, что этот способ существовал в XIX в. у тасманийцев и австралийцев, и то, что у некоторых австралийских племен, добывавших огонь высверливанием, в легендах описывается добывание огня с помощью выскабливания.

В древнем палеолите дерево могли обрабатывать как с помощью каменных орудий, так и с помощью ножей и скребел из более твердых пород дерева. В результате такого резания, пиления и скобления дерева человек заметил возникающие дым, запах, тепло, тление, а затем и воспламенение стружек и опилок. Возможно, что стружки и опилки специально изготовлялись для сохранения и переноса огня и в процессе их изготовления человек лодошел к искусственному добыванию огня.

Выпиливание огня также могло возникнуть в мустьерскую эпоху из техники обработки дерева.

Эти два способа добывания огня являются, вероятно, древнейшими. Их возникновение было подготовлено как развитием техники обработки дерева, так и предшествующей им ступенью использования и сбережения огня, полученного при лесных пожарах или вулканических извержениях. Слабо тлеющие стружки и опилки, образующиеся при обработке дерева, можно было раздуть в пламя лишь при наличии хорошего трута. А трут — это важнейшее достижение ступени использования и сбережения огня.

В позднем палеолите широко распространяется сверление кости и в некоторых случаях также камня. Несомненно, существовало сверление дерева; следовательно, могло появиться и огневое сверло в его простейшей форме, приводимое в движение ладонями руки. Появление лучкового сверла относится к позднейшим эпохам.

А как обстояло дело с высеканием огня? Находки кусков пирита на позднепалеолитических стоянках и в одном случае даже в мустьерском культурном слое позволяют предполагать распространение этого способа в позднем палеолите, а быть может, и в мустьерскую эпоху. Английский исследователь палеолита К. П. Окли [Oakley, 1961b] в ряде своих работ, опубликованных в 50—60-х гг., развивает ту мысль, что высекание огня предшествовало добыванию его с помощью трения. Такое же положение выдвинул Б. Ф. Поршнев [1955], подкрепив его опытами по высеканию огня ударом кремня о кремень. Впоследствии в более широких масштабах опыты по искусственному добыванию огня разными способами поставил С. А. Семенов. Он отмечает, что огонь ударами камня о камень получить не удалось, хотя были использованы самые разнообразные породы кремня, кварцита, кварца. Искра высекалась очень легко, но она не зажигала даже омарганцованной ваты, на которую добывал огонь Поршнев. Несколько лучшими по результатам были опыты по добыванию огня ударами кремня о пирит. Наблюдалось несколько случаев возгорания ваты, слегка пропитанной раствором марганцовки [Семенов, 1968].

Таким образом, остается открытым вопрос: мог ли палеолитический человек высекать огонь, оббивая кремневые орудия. А с другой стороны, К. П. Окли и Б. Ф. Поршнев не сумели опровергнуть таких фактов, как очень малое распространение высекания огня (особенно высекания огня ударом кремня о кремень) среди примитивных племен XIX в. одновременно с очень широким распространением у них добывания огня трением, а также сохранение последнего в виде культового пережитка у народов, высекавших огонь.

Видимо, проблема освоения огня и древнейших способов его искусственного добывания не имеет однозначного решения. В разное время разные группы древнепалеолитических людей постепенно осваивали огонь и вырабатывали способы его добывания. Судя по археологическим находкам, уже с начала позднего палеолита, а быть может, и с мустьерской эпохи наряду с доминировавшим добыванием огня путем трения в отдельных случаях практиковалось высекание его ударом кремня о пирит. Возможно, преобладание того или иного способа было связано с окружающими природными условиями, с климатом, влажностью воздуха, наличием подходящих пород дерева, а также кусков пирита.

Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., Издательство «Наука», 1980 г., с. 83-87.

Источник