Ленский угольный бассейн

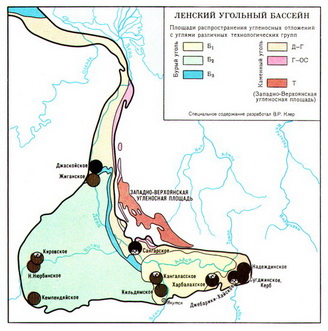

Ленский угольный бассейн охватывает северную и восточную части Сибирской платформы и западную периферическую часть Верхоянского мегантиклинория. Основные структурные элементы: Предверхоянский и Предтаймырский прогибы, Вилюйская синеклиза. Юрские, меловые и неогеновые отложения, слагающие бассейн, залегают с перерывом на более древних породах вплоть до архея, представлены континентальными и морскими, в основном терригенными отложениями. Угленосность известна во всём разрезе; устойчивое угленакопление выявлено в отложениях чечумской, батылыхской, хатырыкской, тандинской и других свит, сопоставление которых в целом по бассейну недостаточно обосновано. Известно более 150 угольных пластов, из которых не менее 50 имеют мощность более 1 м. Угли бассейна от бурых (Б1) до отощённо-спекающихся. Их метаморфизм возрастает с запада на восток и вниз по стратиграфическому разрезу. Неогеновые угли относятся к технологической группе Б1. Юрские и меловые угли на большей части бассейна относятся к технологическим группам Б2 и БЗ. Каменные угли развиты преимущественно на правобережье реки Лены в Приверхоянской части бассейна (карта).

Угли преимущественно гумусовые низкозольные (A d 5-25%), низкосернистые (Sf d 0,2- 0,5%), на отдельных месторождениях установлен высокий выход смол полукоксования. Качество углей основных разрабатываемых месторождений различное: удельная теплота сгорания Q daf от 27,9 до 33,5 МДж/кг; Qi r от 14,5 до 24,2 МДж/кг.

Разработка углей осуществляется на 5 месторождениях 2 шахтами мощностью 800 тысяч т в год («Джебарики-Хайская» и «Сангарская») и 3 разрезами мощностью 508 тысяч т в год («Кангаласский», «Харбалахский», «Кировский»). Добыча в 1984 — 1,6 млн. т. Угли используются для местных нужд.

Источник

Ленский бассейн

Ленский бассейн расположен в Якутии и частично в Красноярском крае по берегам реки Лены и ее притоков. Он занимает огромную территорию в 750000 км2 (рис. 108). По геологическим запасам Ленский бассейн, является самый крупным угольный бассейном земного тара. Степень геологической изученности и промышленного освоения бассейна очень низкая.

В структурном отношении бассейн разделяется на две части: западную (платформенную), соответствующую восточной части Сибирской платформы, характеризующуюся почтя горизонтальным залеганием углекосных пород и низкой степенью метаморфизма углей (бурые угли) и восточную (складчатую), соответствующую краевой зоне Верхоянской геосинклинали с нарушенным залеганием угленосных осадков и наличием каменных углей различной степени метаморфизма. Граница между этими частями условно проходит по рекам Лена и Алдан.

Стратиграфия и тектоника. В северной части бассейна угленосность связана с меловыми отложениями, залегающими трансгрессивно, но без углового несогласия на юрских морских осадках. Юрские отложения здесь представлены всеми тремя отделана и подстилаются палеозойскими образованиями.

Меловые отложения в платформенной части сложены рыхлыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с пластами углей. Мощность угленосных отложений изменяется от 500 м в платформенной части до 3000 м в Приверхоянской. Единой стратиграфии для угленосных отложений не установлено. В отдельных районах выделяются свиты и толщи с местными названиями, включающие угольные пласты.

В южной части бассейна промышленная угленосность связана с меловыми и юрскими отложениями, залегающими на размытой поверхности палеозойских и нижнетриасовых пород, представленных в основном известняками, доломитами и мергелями, а местами на кристаллических и метаморфических породах докембрия.

Глубина залегания пород, подстилающих мезозойские отложения, на площади бассейна имеет значительные колебания. По данным бурения и геофизическим данным глубина залегания пород фундамента в устье р. Вилюй 5000—6000 м, у г. Якутска и пос. Жиганска — 500—600 м, в районе р. Амги — 1000 м,

Для южной части Ленского бассейна мезозойские отложения расчленяются на серии (снизу вверх): 1) байлыкскую — J1+2 (мощностью 2000 м), сложенную морскими и континентальными отложениями, представленными песчаникам, алевролитами и аргиллигами; 2) чечумскую — J3 (мощностью по 1500 м), сложенную морскими и континентальными отложениями, представленными (по данным Вилюйской скважины) в основном угленосными комплексами осадков: аргиллитами, алевролитами, песчаниками к пластами угля, равномерно распределенными по всему разрезу: 3) сангарскую — Cr1 (мощностью до 2000 м), представленную верхней безуголькой (600 м) и нижней продуктивной (1300 м) свитами (на Сакгарском месторождении), сложенными в основном песчаниками и подчиненными им алевролитами и аргиллитами: 4 вилюйскую — Cr2 (мощностью в районе г. Вилюйска до 500 л), сложенную (внизу) косослоистыми песками и песчаниками с линзами песчанистых глин и галечников, а (вверху) белыми глинистыми паолиновыми песками с прослоями песчанистых глин, лигнитов и галечников.

Кайнозойские отложении залегают на размытой поверхности различных стратиграфических горизонтов юры и мела и представлены песчано-глинистыми отложениями неогенового и четвертичного возрастов общей мощностью около 700 м.

Тектоническое строение бассейна изучено слабо. В северной платформенной части бассейна угленосные отложения образуют пологие складки, в северо-западной его части развиты пологие купола с падением слоев на крыльях на 1—3° (реже 10—12°). В Приверхоянской полосе угленосная толща собрана в линейные складки с углами падения слоев на крыльях 25—40°.

В южной платформенной части мезозойские отложения под углами от 2 до 30° погружаются от периферии к центральной части бассейна (рис. 107). Местами эти отложения дислоцированы в пологие антиклинальные складки (левобережье реки Мархи, Кюндяйское поднятие. Тимердяк-Хаинское поднятие и др.). В Приверхоянской полосе развита линейная складчатость, осложненная дизъюнктивной тектоникой.

О глубинном строении бассейна можно судить лишь по отдельным точкам. Так, в районе г. Якутска, где кристаллические породы вскрыты скважиной на глубине 600 At, установлено поднятие докембрийского фундамента, резко погружающегося в северо-западном направлении. Глубина залегания докембрийских пород и стратиграфический разрез непосредственно перекрывающих их отложении в центральной части впадины неизвестны, пробуренная до 3000 м скважина в районе г. Вилюйска не вышла из отложений юры.

Угленосность. Промышленная угленосность северной части бассейна связана с меловыми отложениями, расчлененными в отдельных районах на местные стратиграфические горизонты. В Анабаро-Хатангском районе она связана с отложениями сангасалинской и харатамусской (огневский горизонт) свит. В сангасалинской свите вскрыто три пласта бурого угля мощностью от 0,5 до 5 м, в огневском горизонте — также три пласта, из которых более выдержанный нижний пласт имеет мощность до 5 м, а два верхних — изменчивую мощность в пределах 0,6—2 м. В остальных сайтах залегают прослои углей нерабочей мощности, и лишь на Сындасском месторождении в верхних горизонтах рассохинской свиты выявлен пласт бурого угля мощностью 0,8—1,1 м.

В Оленекском и Булунском районах промышленная угленосность связана с кюсюрской, булунской и огонер-юряхской свитами ленской толщи и укинской и чарычской свитами оленекской толщи. Мощность пластов кюсюрской свиты обычно не превышает 0,4 м, булунской — 0,4—0,7 м (реже 0,9 м).

В огонер-юряхекой свите к востоку от р. Оленек установлено 3 пласта каменного угля мощностью до 2,4 м, в Булунском районе — 11 пластов суммарной мощностью 8 м.

Наиболее угленасыщена в Оленекском районе укинская свита с двумя угленосными горизонтами, в каждом из которых выявлено до трех пластов каменного угля мощностью 0,7—2 м (реже 4—5 м). В чарычской свите содержится до пяти пластов мощностью 1—2 м (реже 4—5). В Жиганском районе пласты угля рабочей мощности установлены в осиногорской и джаскойской свитах; чирилечийская и уотахская свиты содержат линзовидные угольные прослон, не имеющие промышленного значения.

Промышленная угленосность южной части бассейна в основном связала с юрскими и меловыми отложениями чечумской (J3) и сангарской (Cr1) серий, содержащих мощные и выдержанные пласты угля. Угленосность чечумской серии наиболее изучена в разрезах Кильдямского и Кангаласскосо месторождений, где в отложениях этой серии вскрыто 16 пластов бурого угли мощностью от 0,3 до 9,5 м, в том числе 11 рабочих суммарной мощностью пластов 15,6 м.

В отложениях сангарской серии наиболее угленасыщена нижняя угленосная толща.

В разрезе Кангаласского месторождения эта толщ содержит 12 буроугольных пластов мощностью от 0,4 до 8,5 м. Средняя мощность пласта Верхнего 8,5 м, максимальная — 16,5 м. Суммарная мощность девяти пластов Кангаласского месторождения 30,9 м (рис. 108).

В центральной, наиболее погруженной, части бассейна Вилюйской опорной скважиной в нижней угленосной толще вскрыто пять пластов угля общей мощностью 12,6 м, из них два пласта мощностью до 1 м и три — 1,5; 3,5 и 6,2 м. Намской опорной скважиной, также расположенной в области сильного погружения, выявлено в нижней угленосной толще 14 угольных пластов общей мощностью 33,1 м. Мощность большинства пластов свыше 1 м, наиболее мощные достигают 4—5 м и только два пласта имеют мощность 0,6 и 0,7 мощность.

В Усть-Вилюйском районе в этой толще выявлено 15 пластов каменного угля суммарной мощностью 24,9 м, приуроченных к нижней угленосной толще нижнего мела. Среди них два имеют мощность ниже 0,7 шесть пластов — от 0,7 до 1,5 м и 7 пластов — от 2,4 до 3,2 м. Средняя угленосная толща, по данным Вилюйской опорной скважины, менее угленасыщенна, она содержит большое количество тонких пластов и прослоев угля нерабочей мощности. Верхняя угленосная толща, наиболее полно изученная по данным бурения Вилюйской и Намской скважин, содержит несколько тонких пластов угля.

На Сангарском месторождении в отложениях сангарской серии вскрыто 37 пластов угля, из них 28 рабочей мощности.

Во всех угленосных толщах преобладают пласты простого строения. Сложные пласты, состоящие из нескольких пачек, разделенных прослоями пород, встречаются главным образом в окраинных частях бассейна. Растепление пластов и снижение их мощности происходит в направлении к центральной, наиболее погруженной част бассейна.

Степень метаморфизма углей повышается oт западной платформенной области (бурые угли) к восточной складчатой (каменные угли различной степени метаморфизма).

Источник

Способ добычи угля ленского угольного бассейна

По разработанной технологии подземная газификация осуществляются с поверхности земли при помощи комплекса буровых скважин соединенных между собой каналом, проходящим в угольном пласте, что позволяет разрабатывать месторождения угля без губительного воздействия на шаткое экологическое равновесие региона.

Основным технологическим элементом ПГУ является подземный газогенератор — часть угольного пласта, в которой ведется газификация.

Целью данных исследований является изучение, моделирование и анализ влияния процессов, происходящих в подземном газогенераторе на многолетнемерзлые породы, а также изучение возможности применения данной технологии в условиях Якутии.

В процессе лабораторных исследований процессов подземной газификации угля была проведена серия экспериментов с бурыми углями Ленского бассейна, технологические параметры которого были определены лабораторными методами: влажность (W a ) — 12,5%; зольность (А d ) — 16,7%; выход летучих веществ (V daf ) — 52,43%; влажность расчетная (W r i) — 20,0%.

Лабораторные исследования осуществлялись на лабораторно-экспериментальной установке для физического моделирования процесса подземной газификации углей, разработанной в Учебно-научной лаборатории «Нетрадиционных технологий освоения угольных месторождений Севера» [1].

Моделирование подземной газификации бурых углей осуществлялось на паровоздушном дутье. Максимальная температура в очаге горения достигала 870°С.

По принятой методике, для обеспечения представительности опробования, пробы газа были отобраны с интервалом 10 минут, начиная от времени установившегося процесса подземной газификации.

Наилучшей температурой очага газификации является интервал 575-600°С, что позволит свести к минимуму содержание кислорода и повысит процентное содержание углеводородов в получаемом газе.

Отобранные пробы газа, согласно классификации предложенной Шишаковым Н.В. [2], относятся к газам подземной газификации углей с низкой теплотворной способностью.

Также наряду с отслеживания изменения состава получаемого газа осуществлялся температурный контроль проходящего процесса.

Теплотворная способность газа также повышается при температуре очага горения 575-600°С.

Химический состав полученного газа представлен в таблице.

Из полученных результатов, видно, что при газификации бурых углей Ленского бассейна наблюдается повышенный выход азота. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наряду с полученным энергетическим газом можно попутно добывать азот, при выделении его из полученного газа.

В заключение отметим, что исходя из химического состава, полученный газ пригоден для дальнейшего использования в энергетической и химической промышленности, что говорит о возможности подземной газификации углей Ленского угольного бассейна.

Таблица 1. Покомпонентный состав газов (%) бурых углей Ленского бассейна

Компонент (Курсивом выделены негорючие компоненты)

Источник

Ленский угольный бассейн

Площадь Ленского угольного бассейна по одним источникам — около семисот пятидесяти тысяч квадратных километров, по другим – всего четыреста тысяч. Бассейн охватывает территорию Центрально-Якутской низменности, по которой протекает река Лена и два ее притока – Алдан и Вилюй, до устья Лены и ее впадения в море Лаптевых. По территориальной принадлежности это Якутская АССР и северо-западной части Красноярского края.

Поскольку бассейн располагается на северной и восточной частях Сибирской платформы, а так же – на части Верхоянского горноскладчатого сооружения, основными элементами его структуры являются Предверхоянский, Предтаймырский и Вилюйский прогибы.

Балансовые запасы составляют 1,8 миллиарда тонн, прогноз ресурсов – 847 миллиарда тонн. По аналитическим данным 2011 года в топе десятки перспективных угольных бассейнов России находится на шестом месте.

Известен Ленский угольный бассейн с конца девятнадцатого века, разрабатывается с первой трети двадцатого века, сейчас добываемый уголь используется только для местных нужд по расположению двух работающих шахт. Широкомасштабное освоение бассейна не ведется, так как связано с большой удаленностью месторождений от крупных потребителей угля.

Освоена далеко не вся территория, а только несколько месторождений: на западе – Усть-Мархинское, Кемпендяйское, в центре – Сого-Хайское, Кангаласское, Кильдямское, на севере – Таймырлырское, Чай-Тумусское, Огонер-Юряхское, на востоке — Сангарское, Джебарики-Хайское, Чечумское. Более ста пятидесяти угольных пластов, мощность половины которых колеблется в пределах одного метра, относятся к числу нерабочих.

Сегодня ведется разработка на пяти месторождениях двумя шахтами – «Джебарики-Хайской» и «Сангарской»- и в разрезах. Мощность каждой шахты — восемьсот тысяч тонн в год. По последним данным (они относятся к 1984 году) добыча составляла чуть более полутора миллиона тонн. Угли, залегающие в бассейне, бурые, каменные и коксующиеся. Здесь же находятся крупные газовые месторождения, в частности, Таас –Тумысское.

На сегодняшний день состояние угольной промышленности в России таково, что почти 100 процентов добывающих уголь организаций принадлежат к частным формам собственности. Прогнозируемое содержание угольных запасов в России сегодня составляет около четырех триллионов тонн, что составляет примерно 30 процентов всех мировых запасов. Объемы добычи угля превысили те рубежи, которые были намечены в 2003 году вплоть до 2020 года. Дальнейшая судьба Ленского угольного бассейна пока под большим вопросом.

Источник