- Общая характеристика класса Сцифоидные медузы. Строение, образ жизни, значение для человека

- Общая характеристика

- Особенности строения

- Жизненный цикл и размножение

- Образ жизни

- Значение в природе и жизни человека

- чем питаются класс сцифоидные?

- Класс сцифоидные

- Сцифоидные

- Содержание

- Общий план строения

- Пищеварительная система

- Органы чувств

- Питание

- Жизненный цикл

Общая характеристика класса Сцифоидные медузы. Строение, образ жизни, значение для человека

Класс Сцифоидные – объединяет медуз, населяющих моря и океаны (живут только в соленой воде), которые способны свободно передвигаться среди водных просторов (исключение сидячая медуза, ведет малоподвижный способ жизни).

Общая характеристика

Сцифоидные медузы обитают повсеместно, они приспособились к жизни в холодных и в тёплых водах. Насчитывается около 200 видов. С течением переносятся на значительные расстояния, но могут перемещаться и самостоятельно. Так, при помощи активных сокращений купола и выброса из него воды, медуза может развивать большую скорость. Такой способ движения назвали реактивным.

Медуза имеет форму зонтика или продольно вытянутого купола. Встречаются довольно крупные виды. Отдельные представители класса сцифоидные в диаметре достигают 2м (Cyanea arctica). От краев колокола отходит множество щупалец, которые могут вырастать до 15м в длину. На них расположены стрекательные клетки, которые содержат ядовитые вещества, необходимые для защиты и охоты.

Особенности строения

Посреди внутренней вогнутой части зонтика расположен рот, углы которого переходят в ротовые лопасти (необходимые для захвата пищи). У корнеротых они срастаются между собой и образуют фильтрующий аппарат, для поглощения мелкого планктона.

Сцифоидные наделены желудком с 4 карманоподобными выступами, и системой радиальных канальцев, при помощи которых питательные вещества из кишечной полости распространяются по всему организму. Непереваренные частицы пищи направляются обратно в желудок и выводятся через ротовое отверстие.

Тело медуз состоит из двух слоев эпителиальных клеток: эктодермы и энтодермы, между ними располагается мезоглея — желеобразная ткань. Она на 98% состоит из воды, поэтому медузы быстро погибают под палящим солнцем. Медузы имеют огромные регенерирующие способности, если разрезать ее на 2 части, из каждой вырастет полноценная особь.

Так как сцифоидные медузы перешли к активному способу жизни, их нервная система стала более развита. На краях зонтика расположены скопления нервных клеток, рядом так же находятся органы чувств, которые воспринимают световые раздражители, помогают сохранять равновесие.

Жизненный цикл и размножение

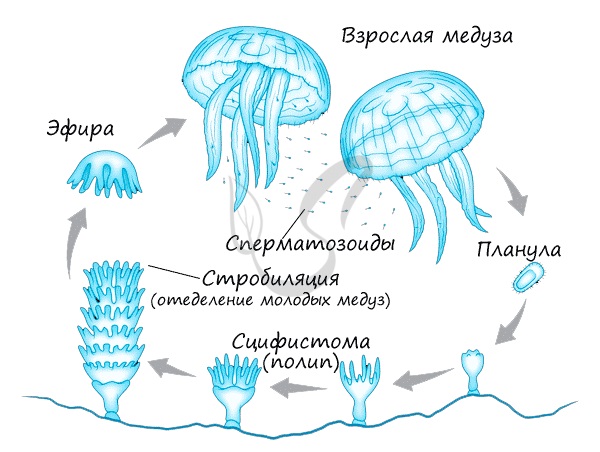

Сцифоидные в своем жизненном цикле проходят через две фазы: половую (медузы) и бесполую (полип).

Все представители – раздельнополые организмы. Половые клетки походят из энтодермы и созревают в карманах желудочной полости.

Гаметы выходят через ротовое отверстие и оказываются в воде. В процессе слияния половых клеток и дальнейшего созревания, из яйца выходит личинка медузы – планула. Она опускается на глубину, крепится к дну и переходит в бесполую фазу.

Одиночный полип (сцифостома) ведет донный способ жизни и через боковое почкование начинает размножение. Спустя определенное время сцифистома превращается в стробилу, тогда щупальца начинают укорачиваться, а на теле образуются поперечные перетяжки. Так начинается деление под названием стробиляция. Таким образом, стробила дает жизнь молодым организмам – эфирам. Эфиры затем преобразуются во взрослых особей.

Образ жизни

Сцифоидные медузы не живут в стаях, не передают друг другу сигналов, даже находясь на близком расстоянии. Продолжительность жизни около 2-3 лет, иногда бывает, что медуза живет только пару месяцев. Также их часто поедают рыбы и черепахи.

Все медузы – хищные животные. Употребляют планктон и небольшие рыбы, которых обездвиживают ядовитыми клетками. Стрекательные клетки выбрасывают яд не только во время охоты, но и на все проплывающие мимо организмы. Потому медузы опасны для людей, находящихся в воде. Если случайно зацепить щупальца медузы, она обожжет кожу своим ядом.

Самые распространённые представители класса сцифоидные медузы это аурелия, цианея, населяющая арктические моря, корнерот, который лишен щупалец и обитает в водах Черного моря.

Значение в природе и жизни человека

Сцифоидные медузы входят в цепь питания мирового океана.

В китайской и японской кухне часто встречаются блюда с ропилемой или аурелией. Мясо медуз считается деликатесом.

Корнерот – крупнейшая медуза черного моря с диаметров купола около 40см. Таким образом, она служит укрытием для мальков рыб и защищает от хищников и неблагоприятных условий среды. Иногда, когда мальки подрастают, они начинают откусывать небольшие кусочки от медузы, а могут вовсе ее съесть.

Сцифоидные медузы фильтруют воду, очищая ее от загрязнений.

Для человека опасный яд медуз, который вызывает ожоги кожи, иногда провоцирует болевой шок и человек, находясь на глубине, самостоятельно уже не может всплыть. Небезопасно прикасаться к медузе даже в мертвом виде. При касании развивается аллергическая реакция, нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой системы, возникают судорожные приступы.

Источник

чем питаются класс сцифоидные?

По поведению сцифоидные являются пассивными (то есть они не прибегают к активной охоте), но достаточно эффективными хищниками. Основным их пищевым ресурсом является зоопланктон. Любое животное, движущегося между щупальцами и / или ротовыми лопастями медузы, активирует жалящие клетки, вызывает выброс нематоцисты, которые впиваются в потенциальную добычу и вбрызгивают в рану токсин, который поражает и делает неподвижной, или убивает жертву. После этого, используя щупальца и ротовые лопасти, медуза направляет добычу в рот. Ротовое отверстие находится в центре нижней поверхности купола и ведет непосредственно в кишечную полость.

Другие кишечнополостные, например, из рода Aurelia, прибегают к так называемому жгутиково-слизистому способу питания. Мелкие животные и планктон налипают на их щупальца, а затем переносятся ими добычу в ротовые лопасти, а потом в кишечную полость. При этом токи, продуцируемых биением жгутиков в бороздам ротовых лопастей, собственно и направляют суб-микроскопические и микроскопические частицы пищи к ротовому отверстию.

По поведению сцифоидные являются пассивными (то есть они не прибегают к активной охоте), но достаточно эффективными хищниками. Основным их пищевым ресурсом является зоопланктон. Любое животное, движущегося между щупальцами и / или ротовыми лопастями медузы, активирует жалящие клетки, вызывает выброс нематоцисты, которые впиваются в потенциальную добычу и вбрызгивают в рану токсин, который поражает и делает неподвижной, или убивает жертву. После этого, используя щупальца и ротовые лопасти, медуза направляет добычу в рот. Ротовое отверстие находится в центре нижней поверхности купола и ведет непосредственно в кишечную полость.

Другие кишечнополостные, например, из рода Aurelia, прибегают к так называемому жгутиково-слизистому способу питания. Мелкие животные и планктон налипают на их щупальца, а затем переносятся ими добычу в ротовые лопасти, а потом в кишечную полость. При этом токи, продуцируемых биением жгутиков в бороздам ротовых лопастей, собственно и направляют суб-микроскопические и микроскопические частицы пищи к ротовому отверстию.

Источник

Класс сцифоидные

Класс Сцифоидные объединяет морских организмов — медуз больших размеров, видов всего около 200. Свободноживущие виды. Наиболее известные представители класса — аурелия, корнерот, цианея.

Аурелия

Тело напоминает по форме купол (зонтик), в основном представлено студенистой мезоглеей. Покрывают зонтик клетки эктодермы (эпидермис). По краю «купола» вниз свисают тонкие щупальца, усеянные стрекательными клетками, которые при соприкосновении с мелкими животными парализуют их.

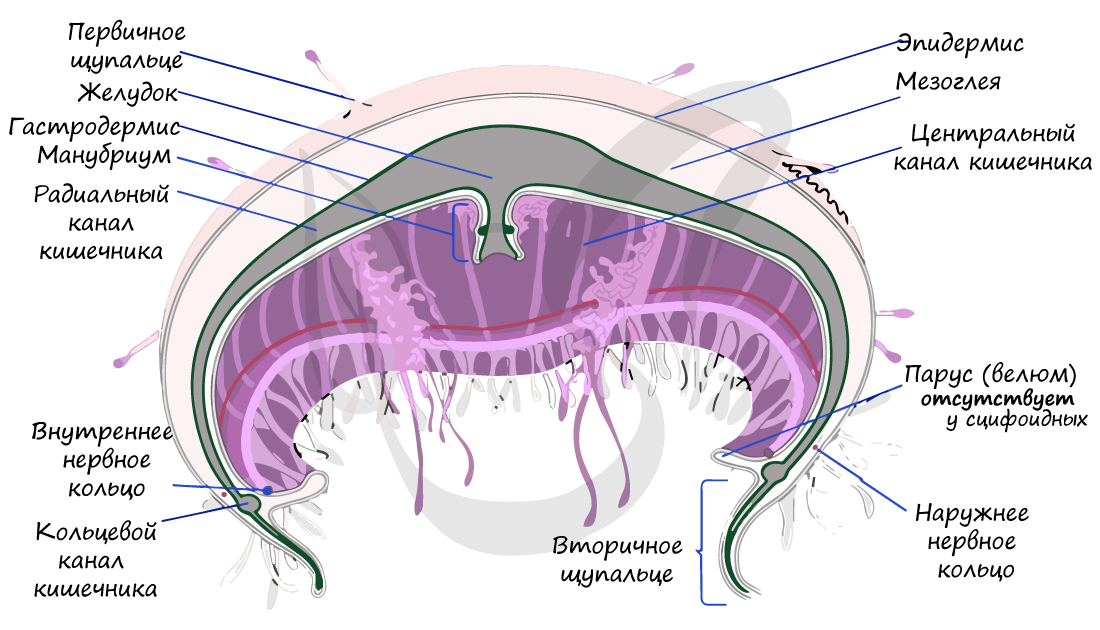

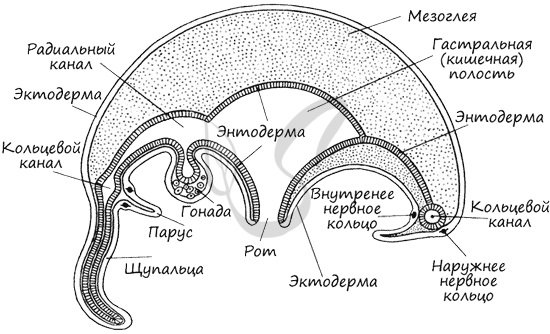

Парус (велюм) — лопасть, перпендикулярная телу медузы. Парус характерен только для гидроидных медуз, у сцифоидных медуз он отсутствует. Тем не менее, их общий план строения в целом сходен.

Парус играет важную роль при движении, помогая удерживать определенное положение тела. На внутренней стороне зонтика имеется ротовой хоботок (манубирум) с 4 околоротовыми лопастями, которые принимают участие в процессе питания.

Питаются в основном зоопланктоном. Отличаются от медуз класса гидроидные не только большими размерами, но и наличием сложно устроенной пищеварительной системой. Щупальца подталкивают парализованную добычу к центру купола — в рот, оканчивающийся глоткой, желудочная полость (гастральная) состоит из четырех раздельных камер.

Клетки энтодермы (гастродермис) выстилают гастральную полость и систему каналов. От гастральной полости на периферию отходят радиальные каналы. Все радиальные каналы сообщаются между собой благодаря кольцевому каналу, лежащему на краю зонтика. Теперь очевидно, что пищеварительная система устроена сложнее, чем у гидроидных, и представлена гастроваскулярной системой (системой каналов).

Очень важно глядя на картинки (срез) использовать пространственное воображение, рисовать 3D-модель прямо в своей голове. Перед вами организм с радиальной симметрией тела, так что представьте кольцевой канал не просто «отверстием» как на этом рисунке, а замкнутой структурой действительно в виде кольца, который огибает всю медузу по краю зонтика. Помните, что воображение — важнее знания!

Дыхание и выделение

Дыхание и выделение осуществляется всей поверхностью тела.

Нервная система устроена сложнее, чем у класса гидроидные. Кроме диффузной сети нервных клеток, по краю зонтика у основания ропалий расположены скопления нервных клеток — нервные узлы (ганглии).

Ропалии — краевые тельца, расположены в вырезах по краю зонтика. В них заключены органы чувств: глазки и статоцисты (органы равновесия). Развитые органы чувств — важная особенность свободноживущих форм, способствующая их эффективной адаптации к окружающей среде.

Медузы (половое поколение) раздельнополы. Половые железы (гонады) имеют вид четырех ярких фиолетовых колец, расположенных в центре купола. В половых железах происходит созревание яйцеклеток и сперматозоидов.

Мужские особи через рот выбрасывают сперматозоиды в воду, откуда они достигают гонад женских особей, где происходит оплодотворение — образуется зигота.

С течением времени зигота развивается в полностью сформированную, свободноживущую личинку — планулу, которая покидает женскую особь и, плавая в толще воды, прикрепляются к подводному субстрату.

В месте прикрепления планулы начинает развиваться полип — сцифостома (от греч. skyphos — чаша, бокал и stoma — рот) — особь бесполого поколения. По мере роста сцифостома происходит его поперечное деление (стробиляция): от сцифостома отпочковываются личинки медуз — эфиры, которые развиваются во взрослые медузы (половое поколение). Цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Сцифоидные

Scyphozoa Götte, 1887

- Корономедузы (Coronatae)

- Корнероты (Rhizostomeae)

- Дискомедузы (Semaeostomeae)

- † Conulatae

Сцифо́идные (сцифомеду́зы, лат. Scyphozoa ) — класс морских организмов из типа стрекающих (Cnidaria). Группа включает сравнительно небольшое количество видов — около 200. Жизненный цикл сцифоидных, как правило, представляет собой метагенез, в котором присутствует бесполая (полипоидная) и половая (медузоидная ) стадии. Медузы некоторых представителей характеризуются крупными размерами и порой образуют очень крупные скопления. Полипы сцифоидных (сцифистомы), напротив, обладают очень мелкими размерами — порядка нескольких миллиметров.

Обычные для морей России сцифоидные — ушастая медуза (Aurelia aurita), львиная грива (Cyanea capillata), корнерот (Rhizostoma pulmo).

Содержание

Общий план строения

Диаметр зонтика обычно составляет от 2 до 40 см, но встречаются и ещё более крупные медузы, например Cyanea capillata, достигающая 2 м в поперечнике. Внешний вид сцифоидных медуз зачастую весьма необычен, особенно когда гонады и другие внутренние органы, ярко окрашенные в тёмно-оранжевый, розовый или иные насыщенные цвета, просвечивают сквозь прозрачный или слегка окрашенный колокол.

Как и у всех кишечнополостных, тело сцифоидных состоит из двух эпителиальных пластов: выстилки поверхности тела (эпидермиса) и выстилки кишечной полости (гастродермиса). Между ними находится мезоглея — желеобразная соединительная ткань, на 98 % состоящая из воды, содержащая белки и гликопротеиды (коллаген, ламинин, фибронектин). Кроме того, в мезоглее находится сравнительно небольшое количество клеток, мигрировавших из эпителиальных пластов.

В зависимости от вида сцифистомы могут быть одиночными или колониальными. Тело полипа, расширенное на оральном конце, резко сужается примерно посередине. От середины до педального диска тело полипа совсем узкое. В основе строения сцифоидных лежит радиальная (четырёхлучевая) симметрия. Ось этой симметрии проходит между ротовым отверстием и подошвой (у полипов) или вершиной зонтика (у медуз). Симметрия выражается в наличии четырёх септ в гастральной полости. Они равноудалены друг от друга и разделяют гастральную полость на четыре части. Септы имеют наибольшую ширину в месте прикрепления к оральному диску, сужаются в аборальном направлении и совсем исчезают, немного не доходя до педального конца полипа. В отличие от коралловых полипов септы сцифистом не несут мезентериальных нитей, но в каждой септе имеется септальная (субумреллярная) воронка, образующаяся в результате инвагинации орального диска. Начинаясь на поверхности орального диска, воронка заходит глубоко в толщу септы, где слепо заканчивается. Эпителиально-мускульные клетки, выстилающие каждую из четырёх воронок, образуют продольные мышцы-ретракторы. Полюс тела, на котором расположен рот, называют оральным, противоположный ему — аборальным, а ось симметрии, соответственно, — орально-аборальной. Четырёхлучевая симметрия хорошо прослеживается в строении специализированного манубриума. Он может быть квадратным в сечении или же удлинён и разделён на четыре ротовые лопасти, которые тянутся за зонтиком плывущей медузы. Щупальца, расположенные по краю зонтика, иногда собраны в четыре или восемь групп, но часто они просто равномерно распределены по его периметру. Они прикрепляются к субстрату хитиновой перидермой. Перидерма может покрывать или только нижнюю часть, или всё тело полипа.

Пищеварительная система

Вокруг рта находится поле, обрамлённое венчиком щупалец, — оральный диск. Четыре септы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, делят пищеварительную полость на центральный желудок и четыре желудочных кармана. Толстые септы, сохранившиеся от полипа в почти неизменном виде, содержат открывающиеся на оральную поверхность септальные воронки. В непосредственной близости от них находятся четыре пары гонад, которые, как и у коралловых полипов, залегают на поверхности септ. В воронках создаётся, по всей видимости ресничками, ток воды. Возможно, благодаря этому гонады снабжаются кислородом. Свободные края септ несут пучки тонких, нитевидных гастральных нитей. Свободный конец каждой нити свешивается в желудок. Гастральные нити напоминают книдожелезистые тяжи и аконции представителей Anthozoa. Они несут нематоцисты и выделяющие ферменты железистые клетки и играют важную роль в обездвиживании и переваривании добычи. У некоторых сцифоидных медуз от желудка отходят радиальные каналы. Неоднократно ветвясь, они образуют в толстом слое мезоглеи гастроваскулярную систему. Радиальные каналы часто соединяются с кольцевым каналом, проходящим по краю зонтика. Реснички гастродермиса прогоняют содержащуюся в гастроваскулярной системе жидкость по определённому пути. Если желудок можно считать «сердцем» этой системы, то одни радиальные каналы — «артерии», уносящие жидкость от желудка, а другие — «вены», приносящие жидкость обратно в желудок. Толстый слой мезоглеи содержит амебоциты, которые, возможно, несут функцию фибробластов. Кишечник сцифоидных слепо замкнут, так что ротовое отверстие поочерёдно выполняет функции рта и ануса. Полипы Scyphozoa в отличие от коралловых полипов лишены глотки и орального сфинктера.

Органы чувств

Край тела медузы часто фестончатый и подразделён на широкие, плавно закруглённые лопасти (лаппеты), которые способствуют изгибанию сокращающегося зонтика. По краю последнего, на равных расстояниях друг от друга, в выемках между лопастями расположены органы чувств — ропалии. Ропалии — настоящие органы; они образованы производными гастродермы, мезоглеи и эпидермы. Сенсорные структуры ропалия включают статоцист гастродермального происхождения и механорецептор, вероятно, также хеморецептор, а иногда ещё и фоторецептор. Хотя по сравнению с органами чувств человека ропалии кажутся примитивными, они успешно обеспечивают медузу разнообразной информацией. Ропалии регистрируют направление силы тяжести (чувство равновесия), распространяющиеся в воде колебания (слух), химические сигналы (запах) и положение источника света. Полученная сенсорная информация поступает в расположенный у основания ропалия ганглий. Здесь она обрабатывается, и соответствующие сигналы передаются в нервную сеть и нервное кольцо. Ганглии, расположенные у основания ропалиев, имеют пейсмейкерные нейроны, на частоту импульсов которых влияет полученная от ропалия информация. За счёт этого осуществляется контроль над скоростью и направлением плавания. Субумбреллярные локомоторные мышцы представлены поперечнополосатой кольцевой (корональной) мышцей и радиальными мышцами.

Питание

Взрослые сцифоидные медузы питаются мелкими животными, особенно рачками, а многие поедают также других медуз. Некоторые медузы питаются рыбой, но, с другой стороны, мальки многих рыб держатся рядом с представителями определённых видов сцифоидных медуз, находя у них защиту. Медленно плавая или плавно погружаясь в толщу воды, медуза захватывает добычу, которая контактирует с щупальцами или манубриумом. Щупальца могут подгибаться или сокращаться, подтягивая добычу ближе к манубриуму. У полипов и медуз Schyphozoa нематоцисты залегают в эпидермисе, а у медуз также в гастродермисе (в гастральных нитях).

Пищевое поведение медуз представляет собой сложный процесс. Движение питающихся планктоном аурелий получило название «кульбитрующего», так как представляет собой серию повторяющихся «мёртвых петель». Благодаря этому медуза может захватить больший объём воды, чем при движении по прямой. Для «сбора» планктона используется эксубрелла, функционирующая как большая «липучка». Этому способствует наличие в эпидермисе эксумбреллы многочисленных скоплений книдоцитов и секреторных клеток, выделяющих слизь. Слизистые выделения с приклеившимися к ним мелкими организмами постепенно перемещаются к краю зонтика. Здесь слизь между основаниями щупалец перетекает на субумбреллярную поверхность и скапливается в специальном узком желобке, проходящем параллельно краю зонтика. Медуза постоянно «облизывает» этот желобок ротовыми лопастями, собирая комочки слизи. Затем слизь с содержащимися в ней пищевыми объектами с помощью ресничных клеток, расположенных на ротовых лопастях, перемещается к ротовому отверстию и поступает в желудок.

Жизненный цикл

Как правило, полипы Scyphozoa (сцифистомы) представляют собой бесполое поколение жизненного цикла, а медузы — половое. Рост колониальных видов и бесполое размножение одиночных форм сцифистом происходит путём почкования. Почки закладываются на теле полипа или, например у Aurelia, на столоне. В соответствующее время года под влиянием гормональных изменений и факторов окружающей среды на сцифистомах бесполым путём образуются молодые медузы. Этот процесс называется стробиляцией. На оральном конце стробилирующей сцифистомы (теперь это уже стробила) (в литературе стробилой, как правило, называют не приступившего к стробиляции сцифополипа, а лишь ещё не отделившихся от него эфир. В зависимости от количества последних обычно говорят о монодисковой или полидисковой стробиле. Сам полип в результате интенсивной полидисковой стробиляции может сильно уменьшаться в размерах, терять щупальца, но, как только стробиляция заканчивается, он довольно быстро восстанавливается) закладывается дисковидная медуза. Позднее она отделяется от стробилы в результате образования поперечной, кольцевой перетяжки. Только что отделившаяся свободно плавающая ювенильная медуза называется эфирой. Эфира имеет небольшой диаметр и сильно изрезанный край зонтика, лопасти которого при плавании совершают энергичные взмахи. В зависимости от вида на сцифистоме образуется одна медуза (монодисковая стробиляция) или много медуз (полидисковая стробиляция). У форм с полидисковой стробиляцией, например у видов рода Aurelia и других распространённых представителей Scyphozoa, совокупность расположенных одна над другой развивающихся эфир напоминают стопку блюдечек. На вершине стробилы находятся эфиры, которые начали формироваться прежде других и которые соответственно отделятся от неё первыми. После завершения стробиляции сцифистома продолжает существовать как самостоятельный полип до следующего года, когда снова начинается процесс стробиляции, и на ней снова образуются эфиры. Сцифистома может жить от одного года до нескольких лет.

Эфирам некоторых видов нужно два года, чтобы превратиться в половозрелых медуз, в то время как у других видов стадия эфиры относительно непродолжительна. Эфиры Aurelia aurita на западном побережье США образуются в марте, а к июню уже становятся половозрелыми медузами.

Большинство сцифомедуз раздельнополы. У медузы имеется восемь гастродермальных гонад, по одной гонаде на обеих поверхностях каждой из четырёх септ. Как правило, гаметы вымётываются через рот, но некоторые медузы вынашивают яйца на поверхности тела. Из зигот развиваются личинки планулы. После недолгого периода свободного плавания планулы оседают на субстрат, прикрепляясь к нему передним концом, претерпевают метаморфоз и превращаются в полипов.

Источник