- Питание и кормление кораллов

- Диаграмма. Классификация кораллов и их способов питания.

- Автотрофное питание

- Гетеротрофное питание

- Фитопланктон

- Зоопланктон

- Растворенные органические вещества.

- Детрит

- Рыбы и небольшие ракообразные

- Виды питания и кормления различных кораллов

- Мягкие кораллы Альционарии (фотосинтетики).

- Мягкие кораллы Альционарии (нефотосинтетики).

- Роговые кораллы горгонарии (фотосинтетики)

- Роговые кораллы горгонарии (нефотосинтетики)

- Мелкополипные жесткие SPS – кораллы

- Крупнополипные жесткие LPS – кораллы (фотосинтетики)

- Крупнополипные жесткие LPS – кораллы (нефотосинтетики)

- Distichopora (огненный коралл).

- Диаграмма. Питание кораллов в естественных условиях.

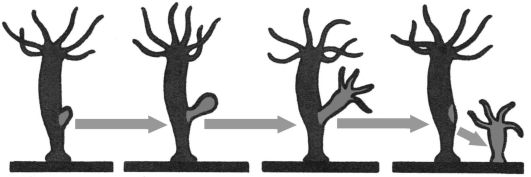

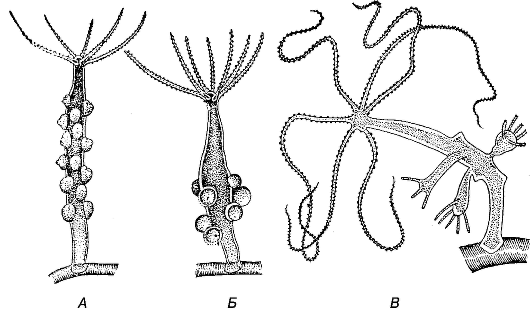

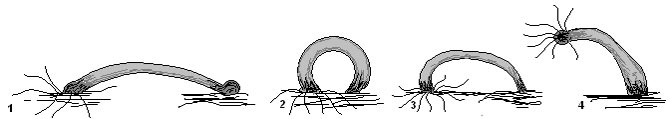

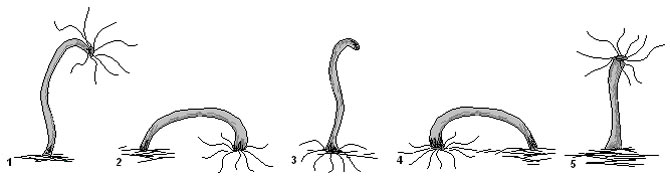

- Способ добычи пищи гидроидных полипов

Питание и кормление кораллов

По способу питания кораллы делятся на три основные группы, это: автотрофные (фотосинтетики), гетеротрофные (нефотосинтетики) и миксотрофные (совмещают автотрофные и гетеротрофные свойства).

Автотрофные кораллы (фотосинтетики) питаются преимущественно за счет симбиотических водорослей зооксантелл, относящихся к динофлагелятам (Symbiodinium spp.). Поставляемые зооксантеллами питательные вещества образуются в результате фотосинтеза.

Гетеротрофные кораллы (нефотосинтетики) всю пищу получают из окружающей среды, так как в их составе нет зооксантелл. По причине отсутствия симбиоза с зооксантеллами их еще называют апосимбиотиками.

Миксотрофные кораллы содержат в своем составе симбиотические водоросли, но совмещают в себе способы питания автотрофных и гетеротрофных кораллов.

В принципе, симбиотические водоросли не способны в полной мере обеспечить коралл питательными веществами, необходимыми для жизни и роста коралла. Поэтому автотрофные кораллы, в той или иной степени, получают органические питательные вещества также из внешней среды, приобретая тем самым определенные свойства гетеротрофных кораллов.

В нижеприведенной диаграмме дается существующая классификация кораллов с привязкой к группам в зависимости от способа питания.

Диаграмма. Классификация кораллов и их способов питания.

В диаграмме, к группе фотосинтетических кораллов отнесены и автотрофики (питание преимущественно за счет зооксантелл), и миксотрофики (питание в равной степени за счет зооксантелл и внешней среды).

Существует также разделение кораллов по их способности формировать рифы на герматипные (рифообразующие) и агерматипные (нерифообразующие). К герматипным относятся Склерактинии, содержащие в своем составе зооксантеллы. Глубинные Склерактинии, не содержащие зооксантелл, являются агерматипными.

Автотрофное питание

Симбиотические водоросли получают от коралла и окружающей среды неорганические соединения (углекислый газ, бикарбонаты, аммоний, нитраты, фосфаты) и перерабатывают их благодаря процессу фотосинтеза в органические молекулы, такие как глюкоза, глицерин, жирные кислоты, аминокислоты, которые являются пищей, как для коралла, так и для самих зооксантелл. В процессе фотосинтеза участвуют также азотфиксирующие цианобактерии, поставляющие аммиак, который они производят из растворенного азота. Т.е. происходит обмен питательными веществами между кораллами, зооксантеллами и бактериями.

Гетеротрофное питание

Фотосинтез не способен в полной мере обеспечить кораллы достаточным количеством питательных веществ, необходимых для роста и размножения коралла. Поэтому кораллы вынуждены прибегать, в той или иной степени, к гетеротрофному питанию, а именно, получению необходимых веществ из внешней среды. Кораллы могут использовать в пищу различные органические частицы, включая живые организмы. Надо учитывать, что различные кораллы приспособлены к потреблению определенных видов органических частиц и живых организмов. При этом, важное значение имеют условия, в которых содержится коралл. При гетеротрофном питании основным поставщиком корма кораллов является окружающая среда. Ниже приведены основные виды корма, потребляемого кораллами в естественных условиях обитания.

Фитопланктон

В качестве растительного корма кораллы могут использовать фитопланктон — микроводоросли, с размером частиц 4-12 мкм, к которым относятся диатомы, криптофиты, гаптофиты. Замечено также, что некоторые жесткие кораллы в качестве растительного корма способны поедать макроводоросли Dictyota, но это не является типичным и, скорее, рассматривается как исключение.

Зоопланктон

В естественных условиях обитания зоопланктон, которым могут питаться кораллы, включает в себя ракообразных, таких как копеподы (веслоногие), амфиподы (бокоплавы), остракоды (ракушковые), мизиды, червей, таких как полихеты и щетинкочелюстные (морские стрелки, arrow worms), и личинок различных животных.

Растворенные органические вещества.

Растворенные органические вещества являются важной частью питания многих кораллов. Глюкоза, мочевина, аминокислоты, необходимы для жизни и роста, могут абсорбироваться кораллами из воды.

Детрит

Представляет собой продукт распада живых существ, их органов, тканей и клеток. Частицы детрита обычны для кораллового рифа. Детрит скапливается на дне в виде осадка, но может существовать и во взвешенном состоянии. Он содержит в себе бактерии, простейших, микроскопических беспозвоночных, микроводоросли, органические вещества. Для многих кораллов, в том числе живущих на глубине, он является заметной составляющей их питания.

Рыбы и небольшие ракообразные

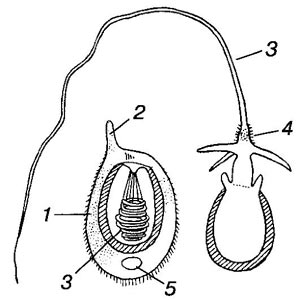

Кораллы с крупными полипами могут целиком съесть маленькую рыбку и небольших ракообразных. Для этого они используют свои большие щупальца и стрекательные клетки книдоциты.

Виды питания и кормления различных кораллов

Мягкие кораллы Альционарии (фотосинтетики).

Имеют в своем составе зооксантеллы, которые с помощью фотосинтеза обеспечивают кормление коралла. Избытки зооксантелл могут также служить пищей, попадая в кишечную полость и перевариваясь. Кораллы могут питаться гетеротрофно, потребляя фитопланктон, а также растворенные органические вещества. К популярным Альционариям (фотосинтетикам) относятся: Cladiella, Clavularia, Cornularia, Lemnalia, Lobophytum, Sarcophyton, Sinularia, Tubipora musica, Xenia. При содержании в аквариуме, помимо питания с помощью зооксантелл, нуждаются в дополнительной подкормке в виде фитопланктона, замороженных кормов для кораллов, науплий артемии, различных планктонных кормов.

Мягкие кораллы Альционарии (нефотосинтетики).

Не имеют в своем составе зооксантелл. Питаются гетеротрофно. Из окружающей среды извлекают фитопланктон, растворенные органические вещества. Также могут питаться медленно плавающим зоопланктоном, имеющим малые размеры менее 300 мкм. К распространенным Альционариям (нефотосинтетикам) относятся: Dendronephthya, Studeriotes. При содержании в аквариуме нуждаются в регулярном интенсивном кормлении не реже одного раза в день. В качестве корма используются живые планктонные корма, замороженные корма для кораллов, науплии артемии, различные планктонные корма.

Роговые кораллы горгонарии (фотосинтетики)

Имеют в своем составе зооксантеллы, которые с помощью фотосинтеза обеспечивают кормление коралла. Наряду с автотрофным используют гетеротрофное питание. Потребляют зоопланктон и взвешенный детрит. Примерами горгонарий (фотосинтетиков) являются: Plexaura flexuosa, Pterogorgia, Antillogorgia.

При содержании в аквариуме необходимо создать достаточное освещение для деятельности зооксантелл и обеспечить дополнительное питание в виде науплий артемий, замороженных кормов для кораллов, различных планктонных кормов.

Роговые кораллы горгонарии (нефотосинтетики)

Не имеют в своем составе зооксантелл. Питаются гетеротрофно. Из окружающей среды извлекают зоопланктон, фитопланктон, растворенные органические вещества, взвешенный детрит. Для некоторых горгонарий, особенно глубинных, детрит может являться основным источником питания. Примерами горгонарий (нефотосинтетиков) являются: Swiftia, Ctenocella, Menella, Euplexaura.

При содержании в аквариуме оптимальным кормом являются науплии артемии, фитопланктон, замороженные корма для кораллов, различные планктонные корма. Охотно поедают икру беспозвоночных и рыб.

Мелкополипные жесткие SPS – кораллы

SPS– кораллы являются фотосинтетиками. В природе создают разнообразные по форме и по цвету колонии. Имеют маленькие полипы на кальциевом скелете. В основном питаются автотрофно за счет симбиотических водорослей. Могут также потреблять микропланктон. Наиболее популярными в аквариумистике являются кораллы: Acropora, Seriatopora, Pocillopora, Stylophora, Montipora.

Очень требовательны к условиям содержания в аквариуме. Необходимо поддерживать высокое качество воды, обеспечивать интенсивное освещение определенного спектра и создавать мощные потоки воды. Питаются за счет зооксантелл. Для улучшения роста желательно подкармливать мелкодисперсными планктонными кормами. Можно использовать готовые планктонные корма для кораллов.

Крупнополипные жесткие LPS – кораллы (фотосинтетики)

У крупнополипных кораллов в раскрытом состоянии скелета почти не видно. И только когда полипы прячутся видно жесткое основание. Основу питания составляют различные планктонные организмы. Могут питаться довольно крупными пищевыми объектами. Имеют в своем составе зооксантеллы, которые также обеспечивают питание кораллов. Некоторые виды могут выпускать ночью стрекательные щупальца и атаковать расположенных поблизости сидячих беспозвоночных. Наиболее часто используемыми в аквариумистике являются такие LPS кораллы, как Trachyphyllia, Caulastrea, Plerogyra, Fungia, Lobophyllia, Cynarina, Turbinaria, Favites.

При содержании в аквариуме LPS– кораллы не требуют сильного освещения и интенсивного течения. Питаются с помощью зооксантел и могут употреблять небольшие кусочки мореподуктов (моллюсков, ракообразных, кальмаров, рыбы).

Крупнополипные жесткие LPS – кораллы (нефотосинтетики)

Являются гетеротрофами, так как не содержат в своем составе зооксантелл. Обитают обычно в затененных местах. Нередко держатся в пещерках и гротах. Содержат в своем теле стрекательные клетки кнедоциды, используемые для захвата добычи. Это ночные кораллы, которые расправляют свои ловчие щупальца в темное время суток. Питаются планктоном, детритом, ракообразными, рыбами и содержащимися в воде органическими соединениями. В аквариумистике используются такие виды, как Tubastraea, Dendrophylia, Rhizotrochus.

При содержании в аквариуме не требуют сильного освещения. Поток воды умеренный. С учетом отсутствия в теле кораллов симбиотических водорослей, требуют интенсивного кормления мелкими ракообразными и мелкой рыбой. Также подойдет любой замороженный корм, с размером частиц не больше нескольких миллиметров. Подкормка должна быть ежедневной и обильной. При необходимости допускается кормление несколько раз в сутки. Причем более эффективное кормление в темное время суток, когда полипы коралла полностью раскрыты.

Distichopora (огненный коралл).

Обитают в пещерах или на затененных участках рифов. Хотя дистихопоры имеют жесткий экзоскелет, они относятся к гидроидным полипам. Не имеют в своем составе симбиотических водорослей. Основу питания составляет животная пища, в первую очередь зоопланктон. Полипы очень маленькие, еле заметные.

При содержании в аквариуме питаются преимущественно зоопланктоном. Основу рациона составляют науплии артемии, которых желательно выпускать в аквариум в вечерние часы. Дополнительным кормом могут служить бактерии, которые размножаются в органических остатках на дне аквариума. Для этого необходимо периодически ворошить верхний слой грунта, чтобы поднять в толщу воды частички детрита, содержащие бактерий.

В нижеприведенной диаграмме указаны различные группы кораллов с привязкой к способу питания (автотрофики, гетеротрофики), а также к категориям потребляемых в естественных условиях продуктов. Высота символических столбиков на пересечении группы кораллов и категории питания соответствует усредненной доле продукта в общем балансе питания групп кораллов. Максимальная высота соответствует 100%, минимальная – 0%.

Диаграмма. Питание кораллов в естественных условиях.

Надо отметить, что питание и кормление кораллов, в полной мере, еще не изучены, хотя существует много публикаций и монографий на этот счет. Формат настоящей статьи преследовал цель дать общие представления о способах питания и кормления для различных групп кораллов. К тому же, важнейшим при рассмотрении этого вопроса, является обеспечение в аквариуме необходимых условий содержания кораллов. Более подробно ознакомиться с описанием кораллов, условиями их содержания и получить соответствующие рекомендации специалистов по выбору того или иного вида заселяемого в аквариум коралла можно в компании Аква Лого.

© Аква Лого

Евгений Константинов

Поля, отмеченные знаком * , обязательны для заполнения.

Источник

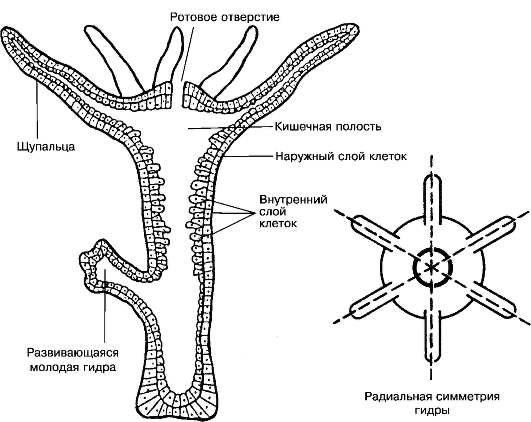

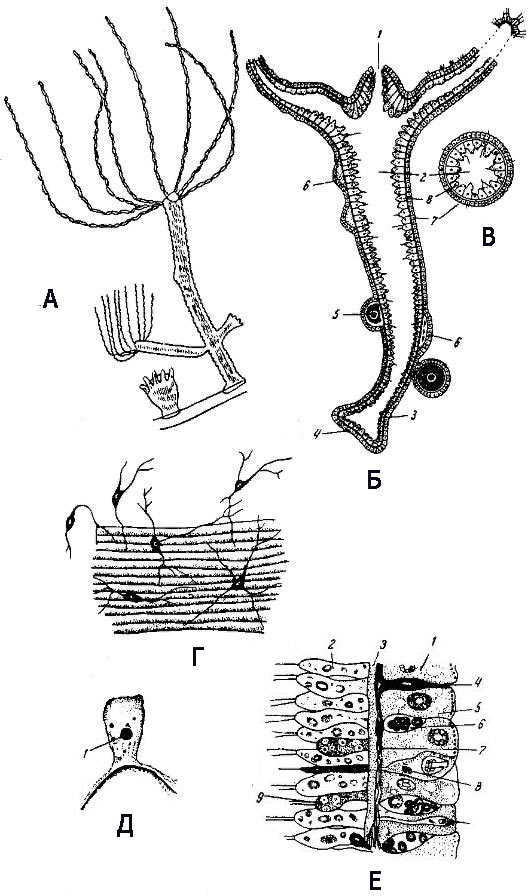

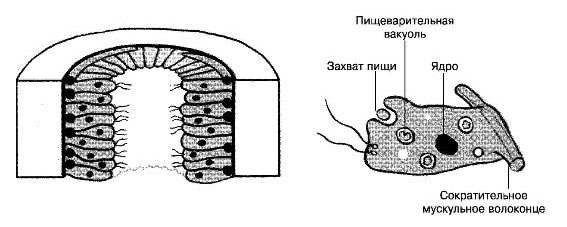

Способ добычи пищи гидроидных полипов

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||

| Систематические таксоны пресноводных беспозвоночных, включенных в определитель: |

|

Наши авторские методические материалы по зоологии беспозвоночных:

В нашем Интернет-магазине по некоммерческим ценам (по себестоимости производства)

можно приобрести следующие методические материалы по беспозвоночным животным России:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник