8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция). Часть 1

В настоящее время фирмами выпускаются разнообразные лабораторные установки, собранные из стандартных деталей, от приборов с загрузкой менее 1 г до установок с непрерывным процессом перегонки производительностью до 5 л/ч, а также полностью автоматизированные установки, работающие при атмосферном давлении и глубоком вакууме.

Перегонка, или дистилляция (от лат. distillatio — стекание каплями), — процесс разделения жидких смесей на отличающиеся по составу фракции. Она основана на различии при кипении составов жидкости и образующегося из нее пара. Осуществляют перегонку путем частичного испарения жидкости и последующей конденсации пара. Отогнанная фракция (дистиллят) обогащена относительно более летучим (низкокипя-шим) компонентом, а остаток неотогнанной жидкости — менее летучим (высококипящим).

Жидкость закипает, когда давление ее насыщенного пара становится равным внешнему давлению (см. рис. 137). При уменьшении внешнего давления уменьшается и температура кипения жидкости. Если внешнее давление не изменяется и жидкость не содержит примесей,то температура кипения в процессе перегонки не изменяется. При перегонке растворов жидких веществ температура кипения постепенно повышается к концу процесса.

Простейший прибор для однократной перегонки жидкостей состоит из колбы Вюрца 2 (рис. 161, а), холодильника 3, алонжа 6 и приемника дистиллята 7. В колбу помещают для облегчения кипения капилляры 4 с запаянным концом. Они предотвращают толчки при кипении жидкости. Используют капилляры только один раз. Верхнюю часть ртутного резервуара термометра 1 располагают так, чтобы она находилась на уровне нижнего края отверстия отводной трубки колбы.

Рис. 161. Приборы для перегонки низко- (а) и высококипящих (б) жидкостей: 1-термометр; 2- колба Вюрца; 3- холодильник; 4- капилляры; 5- колбонагреватель- 6- алонж; 7- приемник; 8- распределитель; 9- воронка; 10- резиновая прокладка

В этом случае ртутный резервуар хорошо омывается паром перегоняемой жидкости и термометр дает правильные показания температуры кипения жидкости. На конце ртутного резервуара термометра при перегонке должна удерживаться капля конденсата, ее отсутствие указывает на то, что пар перегрет и термометр показывает завышенную температуру кипения.

Движение охлаждающей воды в холодильнике 3 всегда направляют снизу вверх, к более горячей части внутренней его трубки. При обратном движении охлаждающей воды в верхней части холодильника образуется воздушный карман из-за выделения из воды растворенного воздуха, что приводит к перегреву и растрескиванию спая внутренней трубки и внешней рубашки холодильника.

При фракционировании конденсата с отбором отдельных фракций, имеющих узкий интервал температур кипения, применяют алонжи-«пауки» (рис. 48, в, г), легко поворачивающиеся в их пришлифованном соединении с холодильником. Если конденсат чувствителен к влаге воздуха и его примесям, то к концу отводной трубки алонжа присоединяют предохранительные склянки Дрекселя (см. рис. 27) или Тищенко (см рис 28).

Применение колбы Вюрца с высоко расположенной отводной трубкой уменьшает унос в холодильник капельно-жидкои фазы вместе с паром.

Колбы с перегоняемой жидкостью нагревают в колбонагревателях (см. рис. 118), газовыми горелками (см. рис. 112) и в жидкостных банях . Использование последних позволяет регулировать температуру нагревания перегоняемой жидкости. Рекомендуют температуру в жидкостной бане поддерживать на 20 — 30 °С выше температуры кипения перегоняемо жидкости для большей равномерности кипения и предотвратиния перегревания жидкости.

Скорость перегонки считают нормальной, если из холодильника стекает примерно одна капля конденсата в 2 — 3 с. До конца перегонять жидкость не рекомендуют. Перегонку превращают, когда в колбе остается около 1/10 части первоначального объема жидкости.

Перегонку высококипящих жидкостей (температура кипения больше 250 °С) проводят без водяного холодильника (рис. 161,

В качестве холодильника используют колбу Вюрца 7, орошаемую водой через распределитель 8 с пористой пластинкой. В воронку 9 помещают толстую полоску 10 из алюминия или меди с поролоновой или резиновой накладкой, чтобы колба 7 не закрывала полностью отверстие воронки. Подобный охлаждаемый приемник конденсата особенно удобен при перегонке жидкости из реторты (см. рис. 25).

фракционная перегонка с применением дефлегматоров позволяет производить более тщательное разделение раствора нескольких жидкостей на относительно чистые индивидуальные компоненты. Действие дефлегматоров состоит в том, что в них при неполном охлаждении пара кипящего раствора происходит частичная конденсация пара более высококипящей жидкости. Образовавшийся промежуточный конденсат называют флегмой (от греч. phlegma — слизь, мокрота). Флегма стекает обратно в колбу 6 (рис. 162, а), а пар обогащается компонентом с более низкой температурой кипения и попадает в холодильник 3, где подвергается уже полной конденсации. Дефлегматоры способствуют выделению порции конденсата с узким интервалом температуры кипения порядка 1 — 2 °С.

Среди различных типов дефлегматоров наименее эффективными являются дефлегматоры Вюрца (рис. 162, б). Эффективность их почти такая же, как и цилиндрической стеклянной трубки. Разделяющая способность такого дефлегматора резко повышается, если на дно каждой сферической поверхности положить стеклянный шарик (рис. 162, в) и дать возможность конденсату стекать по боковым трубочкам в колбу с кипящей жидкостью. У каждого шарика накапливается небольшой слой флегмы, через который прорывается пар, обогащаясь все более летучим компонентом. Хорошим разделяющим действием обладают дефлегматоры Гемпеля (рис. 162, г), содержащие насадку

стеклянных бус. В дефлегматоре Кальбаума (рис. 162, д) осуществлен принцип предварительного обогревания внутренней Фубки паром перегоняемой жидкости. Дефлегматором может служить трубка с любой насадкой (рис. 162, е), например состоящий из битого стекла или обрезков стеклянных палочек и трубочек. Однако наиболее совершенной считают насадку из отрезков стеклянной спирали. тий контакт между паром и флегмой.

Рис. 162. Установка для фракционной дистилляции (а). Дефлегматоры Вюрца (б), шариковый (в), Гемпеля (г), Кальбаума (д), с насадкой (е) и Видмера (ж): 1 — термометр; 2 — елочный дефлегматор; 3 — холодильник; 4 — алонж; J — приемник; 6 — колба, 7- капилляры; 8- колбонагреватель

В дефлегматоре Видмера (рис. 162, ж) вместо насадки использована стеклянная спираль, удлиняющая путь движения пара, а воздушная рубашка препятствует его значительной конденсации и тем самым способствует установлению фазового равновесия между флегмой и паром.

Качество работы дефлегматора оценивают отношением количества флегмы, стекающей в колбу, к количеству полученного конденсата в единицу времени. Это отношение называют -флегмевым числом. С увеличением флегмового числа возрастает при прочих равных условиях разделительная способность дефлегматора. В этом плане елочный дефлегматор 2 (рис. 162, а) эффективнее шарикового. Елочный дефлегматор рассматривают как колонку с насадкой.

Перегонку в вакууме применяют для снижения температуры кипения жидкостей, испаряющихся в обычных условиях при слишком высоких температурах или разлагающихся при кипении под атмосферным давлением.

Жидкости при вакуумной перегонке в меньшей степени подвергаются воздействию кислорода воздуха, кроме того, за счет снижения температуры кипения становится возможным разделение жидкостей при температуре ниже температуры разложения. Используя вакуумную перегонку, можно разделить даже азеотропные смеси. Например, раствор этанола (С2Н5ОН) в воде кипит в вакууме, равном 70 торр при температуре около 28 °С, без образования азеотропной смеси. Поэтому вакуумной перегонкой можно получить этанол с содержанием менее 0,2% воды, не прибегая к перегонке тройных азеотропных смесей.

Вакуумную перегонку ведут при остаточном давлении 0,5 -10,0 торр. При более низких давлениях используют специальную аппаратуру. Установка для вакуумной перегонки (рис. 163, о) состоит из колбы Клайзена 4 (Фаворского, см. рис. 23 или Арбузова, см. рис. 24), холодильника 6, приемника Бредта 7 (алонжа-паука), вакуумметра 8 системы для получения вакуума 9 10, жидкостной бани 5 с термометром 1 и контрольного термометра 3.

Капилляр 2 в колбе Клайзена 4 (или в колбе Фаворского) служит для предупреждения взрывного вскипания перегоняемой жидкости. Он доходит почти до дна колбы. Хороший капилляр даже при небольшом избыточном давлении должен пропускать лишь мелкие отдельные пузырьки воздуха, образующие в кипящей жидкости тонкую струйку. Капилляр обеспечивает также равномерность кипения и способствует перемешиванию жидкости.

При вакуумной перегонке применяют колбы только с круглым дном.

Рис. 164. Приемники дистиллята Брюля (а), Аншютца — Тиле (б) и Бернауэра (в): а: I — конец холодильника; 2 — ручка поворота штатива; 3 — крышка; 4 — пробирки; 5 — вакуумный кран; 6 — штатив

Для отбора фракций конденсата используют приемники различной конструкции: алонж Бредта (см. рис. 163, 6), приемник Брюля (рис. 164, а), алонж Аншютца — Тиле (рис. 164, б), приемник Бернауэра (рис. 164, в).

Бредт Юлиус (1855 — 1937) — немецкий химик-органик.

Брюль Юлиус Вильгельм (1850 — 1911) — немецкий физикохимик.

Приемники конденсата позволяют делить его на фракции, не отключая прибор от вакуума. В приемнике Брюля можно вращать штатив 6 с пробирками 4 для приема конденсата. Поворачивая ручку 2, подставляют поочередно одну пробирку за другой под конец / холодильника. Пробирки перед началом работы нумеруют, чтобы не перепутать отобранные фракции.

Источник

Дистилляция, или перегонка

Урок 19. Химия. Вводный курс. 7 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Дистилляция, или перегонка»

Вода из крана нам кажется чистой, прозрачной, она не имеет запаха. Но на самом ли деле это так? Не содержит ли вода примесей? Если заглянуть в чайник, то на его стенках и на спирали можно обнаружить накипь и коричневый налёт, которые образуются после многократного кипячения в нём воды. Известковый налёт на кранах, плитке говорит о том, что вода – водопроводная и природная – является однородной смесью веществ. Естественно, что содержание примесей в такой воде незначительное. Все лекарственные препараты готовят только из очищенной воды, которую называют дистиллированной.

Воду, не содержащую примесей других веществ, получают с помощью процесса, который называется дистилляцией, или перегонкой. Сущность этого метода состоит в том, что смесь нагревают до кипения, образующиеся чистые пары вещества охлаждаются и снова превращаются в жидкость, которая не содержит примесей.

Проведём эксперимент. В перегонную колбу нальём воды, которую подкрасим немного в оранжевый цвет. В холодильник подаётся вода, а содержимое колбы нагреваем до кипения. Пары воды в холодильнике охлаждаются, и дистиллированная вода стекает в приёмник.

Уже очищенную дистилированную воду используют для приготовления лекарств, растворов в химических лабораториях. Дистиллированную воду заливают в аккумуляторы.

Для получения твёрдого вещества из раствора используют выпаривание, или кристаллизацию.

Кристаллизация является одним из способов выделения и очистки твёрдых веществ. Как правило, при нагревании растворимость твёрдых веществ в воде увеличивается. А при охлаждении раствора часть вещества выпадает в виде кристаллов.

Для получения кристаллов твёрдого вещества можно использовать метод выпаривания. Выпаривание можно производить в специальных чашках для выпаривания и в кристаллизаторах.

Соляные озёра также являются бассейнами для кристаллизации. Вода здесь испаряется, соль при этом кристаллизуется, её очищают, затем она идёт на стол к потребителю.

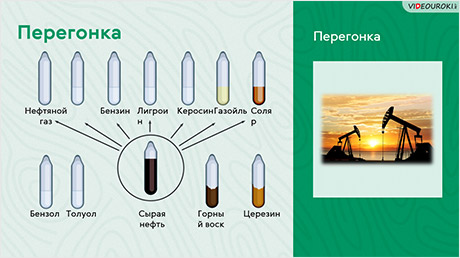

Перегонку используют ещё и для разеления смесей на отдельные компоненты – фракции, которые различаются температурами кипения. Например, перегонкой разделяют нефть на фракции, так как нефть представляет собой смесь. При фракционной перегонке нефти образуются следующие продукты: бензин, лигроин, керосин, газойль, дизельное толиво, мазут и прочие.

Этот процесс идёт в ректификационных колоннах. Бензин, который при этом получают, является основным топливом для легковых автомобилей, дизельное топливо (солярка) является топливом для тракторов и грузовиков. Керосин является топливом для самолётов.

Жидкость можно разделить на компоненты, а газы разделить сложнее. Сначала смесь газов нужно превратить в жидкий раствор, а потом подвергнуть его дистилляции. Например, воздух сжижают, превращают его в жидкость, а затем за счёт разных температур кипения разделяют на фракции. Первым из воздуха выделяется азот, так как у него самая низкая температура кипения, затем из смеси кислорода и аргона выделяют аргон и только потом кислород. Он содержит примеси, но в технических целях его использовать можно: для сварки, химического производства. А вот в медицинских целях используют чистый кислород.

Азот, полученный при перегонке, идёт на производство аммиака, который необходим при производстве азотных удобрений, лекарственных и взрывчатых веществ, азотной кислоты.

Аргон, который получают при перегонке воздуха, используется при аргоновой сварке.

Проведём небольшой эксперимент по выращиванию кристаллов соли. Его можно сделать даже в домашних условиях и получить кристаллы разные по цвету, размерам и форме. Для этого приготовим горячий насыщенный раствор соли. Для этого в горячей воде растворяем соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Затем отфильтруем раствор через воронку с ватой в чистый термос и оставим на 2—3 часа. Затем выливаем раствор в стакан и вносим в него маленький кристаллик соли на ниточке. Накроем сосуд крышкой и оставим на время. Через несколько дней у нас вырастет большой кристалл соли.

Источник