ЕГЭ. История. Кратко. Корниловский мятеж

Корниловский мятеж

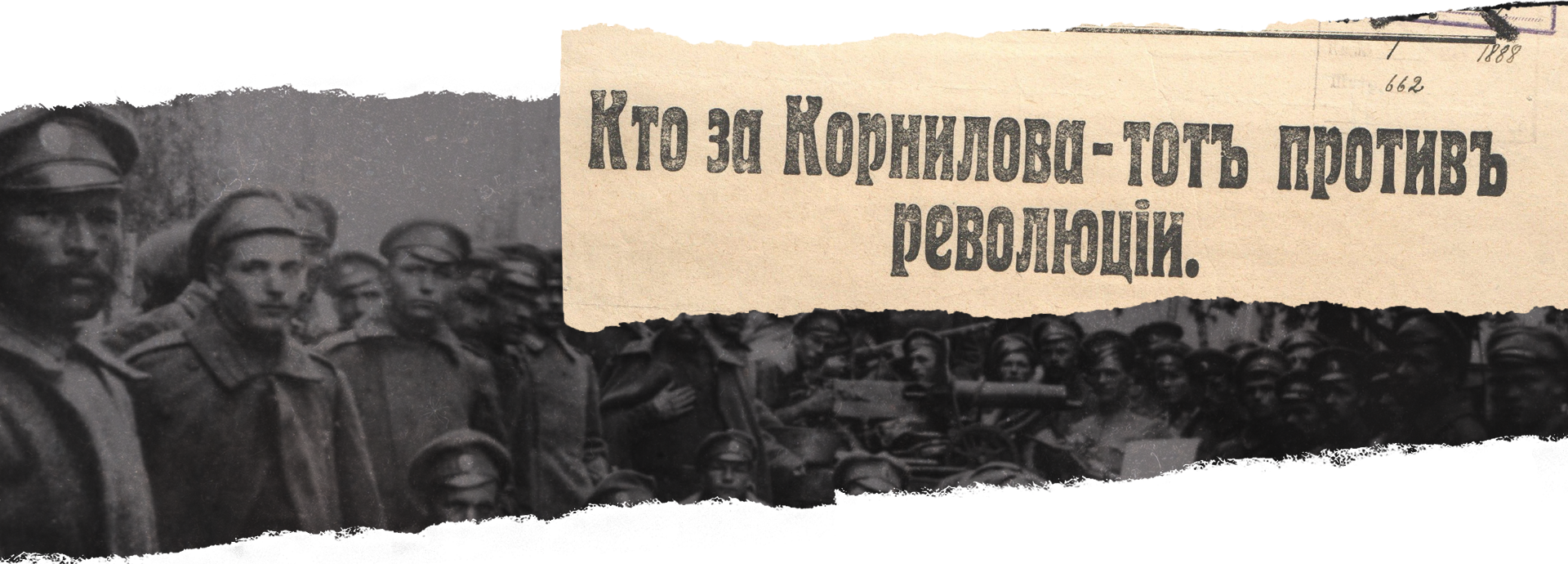

Генерал Корнилов Л.Г. перед войсками

Корниловский мятеж – это попытка установления военной диктатуры в России в августе 1917 года.

Хронологические рамки мятежа

25 августа-31 августа 1917г.

Отставка Временного правительства

Наделение Корнилова Л.Г. чрезвычайными полномочиями

Установление военной диктатуры

Осуществление программы «Спасение Родины» (ликвидация революционно — демократических партий и организаций, милитаризация страны, введение смертной казни, ужесточение режима и пр.)

Руководитель мятежа

Верховный Главнокомандующий русской армии генерал Корнилов Л.Г.

Причины мятежа

Общественно-политический кризис в стране

Падение авторитета Временного правительства, невозможность им решать проблемы в государстве.

25 августа верные Корнилову войска направляются на Петроград, надежда на поддержку Временного правительства

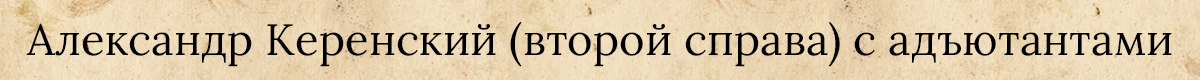

27 августа – Керенский А., глава Временного правительства, подписал Указ о смещении Корнилова Л.Г. с поста Верховного Главнокомандующего, объявив его мятежником.

Керенский А. распускает правительство и объявляет себя Верховным Главнокомандующим.

Корнилов Л.Г. остался без союзников: была отрезана от частей военная ставка в Могилёве, солдатские комитеты на Юго-Западном фронте арестовывали офицеров, был арестован главнокомандующий этого фронта Деникин А.И.

29 августа мятеж был остановлен: разобрали ж.д.полотно, армия не смогла доехать до Петрограда, а агитаторы большевиков смогли убедить солдат сложить оружие и сдаться.

2 сентября был арестован Корнилов Л.Г.

Подавление корниловского мятежа

Большую роль в этом сыграли большевики, возрос их авторитет (Керенский А.Ф. обратился за помощью к большевика, те направили своих агитаторов в войска Корнилова, начались аресты командиров. А рабочим Петрограда официально выдали оружие).

Началась новая страница в истории партии большевиков, которая стремительно шла к власти, поддерживаемая рабочими.

Керенский А. вынужден был 1 сентября 1917 года объявить Россию республикой.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 кратко

Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе.

Корниловский мятеж проходил с 25 по 30 августа 1917 года. Противниками выступали верховный главнокомандующий армией генерал Корнилов и премьер-министр Керенский. События тех дней находят больше вопросов, чем ответов. Официальная версия гласит о том, что генерал Корнилов поднял мятеж и пытался захватить власть. Он пытался сосредоточить власть в своих руках, чтобы стать единственным правителем России, уничтожив плоды февральской революции. В рамках сегодняшней статьи я хочу привести некоторые факты из Корниловского мятежа, которые укажут слабые стороны официальной версии, а также позволит взглянуть на это историческое событие с другой точки зрения.

Путь Корнилова к власти

Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году. Он закончил Омский кадетский корпус, набрав наивысший балл. В 1898 году окончил академию Генерального штаба. Участвовал в русско-японской войне, героически проявив себя в сражении под Мукденом. С началом первой мировой принял командование пехотной дивизией. В ее составе попал в плен в апреле 1915, а в июле 1916 бежал. 2 марта 1917 был назначен командующим Петроградским военным округом. Участвовал в разгоне демонстраций в апрельские кризисные дни. После конфликта с Советами возвращается на фронт и принимает командование армией. Они едва ли не единственная, кто успешно воюет. 19 июля занял пост Главнокомандующего, сменив на этой должности Брусилова.

Почему возник мятеж

25 июля в Ставке, которая находилась в Могилеве, Лавр Корнилов высказал идеи, которые заключались в наведении в стране порядка. Для этого предполагалось реализовать следующие меры:

- Немедленное введение в стране военного положения.

- Отмена полностью или частично Приказ №1.

- Введение военно-полевых судов в армии.

- Запрет политической деятельности бармен.

Этими мерами предполагалось навести порядок на фронте и в тылу.

3 августа Корнилов прибывает в Петроград и в этот же день в газете Известия публикует свой «Доклад временному правительству». Доклад вызвал широкий резонанс, поскольку люди, получившие власть в результате февральской революции, почувствовали угрозу. Доклад Корнилова получил полное одобрение среди генералов и среди общественных организаций России.

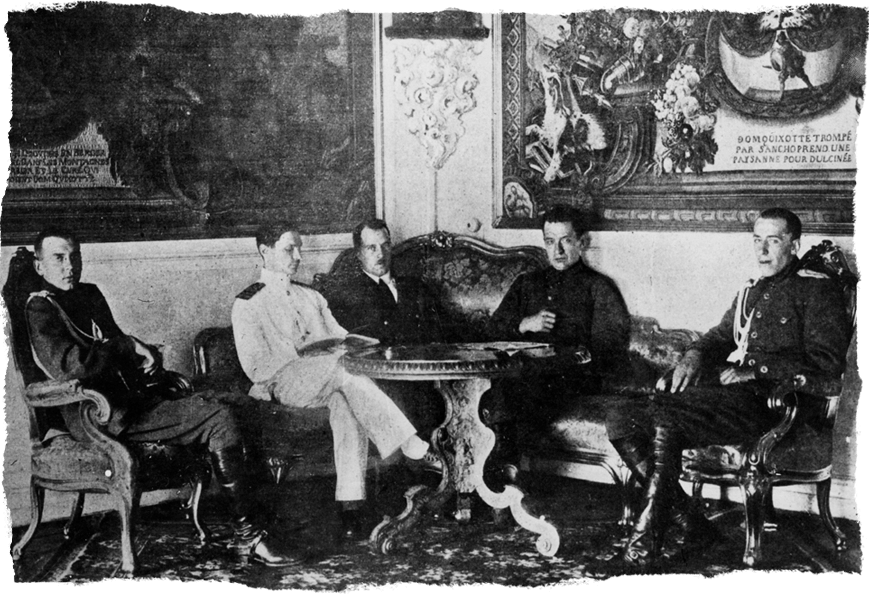

С 12 по 15 августа 1917 года на Государственном совещании выступали Керенский и Корнилов. Керенский говорил о перемирии и осуждении любых форм экстремизма. Корнилов говорил о принятии решительных мер для наведения порядка в стране. Речь Корнилова была встречена с гораздо большим энтузиазмом, чем речь Керенского. После Корнилова на заседании выступал генерал казачьих войск Каледин, который частично поддержал идеи главнокомандующего, заявив, что все революционные организации внутри страны должны быть уничтожены.

Корнилов пользоваться популярностью армии, общественных организаций, буржуазии. Это была существенная сила, к которой нужно было прислушиваться. Поэтому Керенский решился на ведение переговоров. 23 августа заместитель военного министра Савинков после распоряжения Керенского проводит переговоры с Корниловым. По результатам этих переговоров были сформированы следующие позиции:

- 29 августа 1917 года в Петрограде вводилось военное положение.

- Петроградский военный гарнизон полностью переходил в распоряжение главнокомандующего.

- Для наведения порядка в Петрограде в город перебрасываются 3 кавалерийский корпус генерала Крымова.

- Создание чрезвычайного совета народной обороны для управления страной. В совет должны были войти Корнилов, Керенский, Алексеев, Колчак, Савинков и Филоненко.

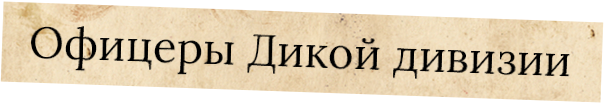

25 августа армия генерала Крымова, в состав которых входили Первая донская казачья дивизия , Уссурийская конная дивизия, Кавказская туземная конная дивизия, начали движение на Петроград. Корнилов находился в ставке.

Мятеж

22 августа Владимир Николаевич Львов, бывший обер-прокурор Синода, встретился с Керенским и предложил свои услуги в переговорах с Корниловым, чтобы уладить разногласия между ними. Дальше есть 2-е версии событий. Львов говорит, что Керенский дал согласие, а Керенский утверждает, что согласия на встречу не давал. Кому верить? Нужно рассматривать совокупность следующих действий, чтобы понять ответ на этот вопрос.

24 августа Львов встречается с Корниловым в Ставке. Генерал подтверждает все 4 пункта оговоренные раньше, и заявляет, что ждет Керенского в Могилеве для передачи полномочий.

26 августа Львов возвращается в петроград и передает требования Керенскому. Так начался Корниловский «мятеж». Однозначно формировать хронику событий этого дня невозможно, поскольку и источников осталось крайне мало. Около полуночи Керенский созывает экстренное заседание правительства и объявляет об измене Корнилова. Одновременно с этим он требует:

- Всей полноты власти для себя

- Создание Директории, которая будет управлять страной.

Ничего из этого премьер-министр не получил. Все министры экстренного совещания подали в отставку. Это был переломный момент, когда Керенский фактически лишился опоры.

27 августа Керенский отправляет приказ в Ставку. В нем он приказывает Корнилову сложить с себя полномочия главнокомандующего, передав их своему начальнику штаб Лукомскому. Лукомский ответил отказом и полной поддержкой своего командира. Сам Керенский обращается за поддержкой во ВЦИК, который образует «Комитет народной борьбы с контрреволюцией».

Россия, наша Родина умирает! Кончина ее близка! Временное правительство, которое поддерживает большинство Советов, полностью осуществляет план немецкого генерального штаба. Правительство убивает армию и потрясает страну изнутри. Я, генерал Корнилов, заявляю – мне ничего не нужно, кроме сохранения России и ее могущества. Я клянусь довести народ путем победы до Учредительного собрания, на котором будет решена судьба государства и государственной жизни.

28 августа выходит экстренный выпуск газеты «Известия», в котором Керенский обвиняет генерала Корнилова в государственной измене и попытке мятежа. Он подтвердил, что 26 августа через Львова получил ультиматум Корнилова о передачи ему всей полноты государственной и военной власти. В статье он повторил приказ Корнилову сдать должность командующего, а также уведомил о переводе Петрограда на военное положение.

Генерал Крымов и его роль

Тем временем к Петрограду шла армия генерала Крымова, который понятия не имел о происходящем. Он начал выдвижение еще до ссоры Керенского и Корнилова и был абсолютно уверен в том, что все идет по плану. Однако под Псковом он получает 2 приказа, которые повергли его в шок. Одновременно приходит приказ Корнилова идти на Петроград, и приказ Керенского немедленно отступить. После раздумий он решает выполнять приказ своего командира. Но возникли проблемы. Армия была готова идти на Петроград, но она шла туда наводить порядок, а тут оказалось, что они идут спасать Корнилова и снимать Керенского. Поэтому Крымов пошел на хитрость. Он объявил армии, что в Петрограде бунты и армия должна туда войти, чтобы навести свой порядок. Возникли 2 проблемы:

- Донская казачья дивизия под командованием Хрещатицкого отказалась двигаться дальше.

- Туземная дивизия в полном составе объявила о прекращении действий.

Особо интересен случай Туземной дивизии. Она состояла из кавказских народов. К слову, в Петрограде крайне боялись ее прихода, поскольку понимали, что кавказцам все равно кто там «правый», а кто «левый» — будут просто резать всех. Но в это самое время в городе проходил съезд лидеров мусульманских общин, которые направились в дивизию и в течение часа с ней общались. После этого кавказцы решили не воевать.

Фактически Крымов остался без армии, и в его карьеры впервые была ситуация, что армия отказалась выполнять его приказы. Он всегда гордился отношениями с солдатами, которых хорошо понимал. Но тут такой поворот. Фактически на этом Корниловский мятеж был окончен.

Генерал Крымов 30 августа пребывает в Петроград для встречи с Керенским. Нам неизвестно о чем они говорили, известно только, что в эту же ночь Крымов застрелился.

Арест Корнилова

На стороне Керенского был известный генерал Алексеев, который пользовался большим уважением в войсках. 31 августа Алексеев прибывает в Могилев. Содержание его беседы с Корниловым также неизвестно, но после нее Корнилов согласился сложить с себя полномочия главнокомандующего, если власть отпустить Деникина и других генералов, которые были арестованы как изменники, а также признает факт недопонимая и не будет объявлять никого мятежниками. Алексеев передает эти требования в Петроград, после чего Керенский назначает себя главнокомандующим, Алексеева начальником штаба, а генерала Верховского военным министром.

Свои обещания Керенский не сдержал. Алексееву дан приказ разобраться с мятежниками и 2 сентября он арестовывает Корнилова еще 21 человек из его армии.

Через 3 дня в ставку приезжает Керенский, который лично отчитал Алексеева, что арестованных очень мало и нужно жоще наказать как можно больше людей. Алексеев отказался и подал в отставку.

Генерал Корнилов находился под арестом в Могилеве. Потом сбежал и принял участие в Гражданской войне, погибнув под Екатериноградом.

Можно ли назвать Корниловский мятеж мятежом?

Советские историки однозначно говорили, что Корниловский мятеж это был заговор с целью разрушения свобод, завоеванных революцией. В постсоветской эпохе все чаще говорится о том, что между Керенским и Корниловым был договор, который в последний момент пошел не по плану, что привело к конфронтации. Действительно «красное знамя революции» Керенского и «преданная армия» Корнилова могли навести порядок в стране.

Сам же мятеж и то, как его преподносили Советы, имеет ряд очень спорных моментов:

- Генерал Корнилов все время «мятежа» не покидал Могилев. Вы можете себе представить, что начался бунт, а его вожак находится за сотни километров?

- Если предположить, что это действительно был мятеж, то центром мятежа был Могилев, где находилась Ставка. Следовательно восстала вся армия. Тогда абсолютно непонятно, почему после самоубийства Крымова Корнилов не послал другие полки на Петроград. Ведь армия была за него…

- Как удалось арестовать генерала в Ставке, которая была центром мятежа?

На самом деле Корнилов, как солдат, хотел спасти Россию, которой угрожала война. Его требования были разумными. Генерал требовал полноты власти для себя до созыва Учредительного собрания, но именно это сделал и Керенский. Премьер-министр за сутки до официального заявления потребовал для себя всей полноты власти. Проблема в том, что Керенскому власть была нужна для укрепления своих позиций, а Корнилову – чтобы спасти армию и страну, не допустив разгрома на фронте.

В конце я предлагаю ответить поклонникам классической версии на простой вопрос – кто подавил Корниловский мятеж? Все мятежи и бунты кто-то подавлял. Даже если вы не помните имени конкретного человека, то можете вспомнить армию, которая подавила мятеж Разина, Медные бунты и другие мятежи. Но кто подавил мятеж генерала Корнилова? Получается что никто. Мятеж сам по себе возник и сам по себе исчез. Нелогично это…

Исторические последствия

В исторической оценки событий августа 1917 года можно понять как Корниловский мятеж повлиял на октябрьскую революцию. Дело в том, что все партии, кроме большевиков, так или иначе оказались вовлечены в события «мятежа». В конечном итоге это подорвало веру людей к ним. Но большевики оказались мудрее. Они не поддержали ни Корнилова ни Керенского, в результате чего народ увидел в них своих, а не людей, готовых на все ради власти. Это привело к их поддержке и усилению позиций, чот в свою очередь привело к октябрьской революции.

Источники и дополнительный материалпо теме:

Источник

Способ действия корниловского вооруженного восстания

Назначенный в июле 1917 года сначала командующим разваливавшимся Юго-Западным фронтом, а затем и Верховным главнокомандующим, генерал Лавр Корнилов, как писал современник, «начал с «требований» и ультиматумов и даже, как мы знаем, печатал в газетах свои обращения к верховной власти». «Еженедельно я получал от генерала Корнилова какой-нибудь ультиматум», — жаловался позднее министр-председатель Александр Керенский. С этих ультиматумов и начался конфликт главы армии и главы правительства.

В день своего назначения Верховным главнокомандующим 19 июля (1 августа по новому стилю — здесь и далее прим. ТАСС) Корнилов направил в адрес правительства телеграмму, в которой излагал условия, на которых он готов принять эту должность. Корнилов потребовал невмешательства в его оперативные распоряжения и назначение высшего командного состава, а также распространения восстановленной на фронте смертной казни на тыл. «Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению — защите Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего», — угрожал он.

«Тогда во Временном правительстве я говорил, что нужно немедленно уволить Корнилова, что мы должны, если хотим восстановить дисциплину в армии, показать пример наверху. Это мое предложение не прошло, а Корнилов понял эту снисходительность власти как ясное доказательство ее бессилия. Я признаю себя виновным в том, что не настоял до конца на немедленном тогда же смещении Корнилова. Но тогда было такое страшное время, на фронте так настоятельна была потребность в волевой личности», — говорил позже Александр Керенский следственной комиссии по делу Корнилова.

«Во время наших неудач под Тарнополем генерал Корнилов, несмотря на отмену смертной казни, первый решился применить расстрелы, и тем не менее ему, то есть лицу, фактически введшему казнь, был предложен пост Верховного главнокомандующего. Это назначение создало и укрепило в нем сознание, что не соблюдение буквы закона, а исполнение своего долга, хотя бы и очень тяжелого, находит оправдание и одобрение», — объяснял и. о. директора дипломатической канцелярии Верховного главнокомандующего князь Григорий Трубецкой.

Корнилов издал ряд приказов, направленных на повышение боеспособности армии, усиление дисциплины, борьбу с братаниями, дезертирством, укрепление военно-революционных судов и ограничение деятельности армейских комитетов. Эти действия обеспечили Корнилову популярность в среде правого офицерства и его крупнейших организациях, среди которых выделялись Союз офицеров армии и флота и Союз Георгиевских кавалеров.

Вместе с начальником своего штаба генералом Александром Лукомским Корнилов составил соответствующую докладную записку. 3 (16) августа он прибыл в Петроград с намерением обсудить ее на заседании Временного правительства. Однако управляющий Военным и морским министерством Борис Савинков попросил Корнилова не выносить записку на обсуждение кабинета, так как он уже работал над аналогичным документом вместе с комиссаром при Верховном главнокомандующем Максимилианом Филоненко. Корнилов согласился на это. Александр Керенский объяснял просьбу Савинкова тем, что в записке Корнилова «был изложен целый ряд мер в огромном большинстве вполне приемлемых, но в такой редакции и с такой аргументацией, что оглашение ее привело бы к обратным результатам. Во всяком случае был бы взрыв, и при опубликовании ее сохранить Корнилова главнокомандующим было бы невозможным».

Тогда же состоялась и первая встреча Керенского и Корнилова после назначения последнего Главковерхом. «В разговоре со мной А.Ф. Керенский коснулся вопроса, между прочим, о том, что со времени моего назначения Верховным главнокомандующим мои представления правительству носят слишком ультимативный характер. Я заявил, что эти требования диктуются не мной, а обстановкой», — вспоминал Корнилов.

«Личное свидание главы правительства и главы армии в начале августа только разожгло их взаимную антипатию. «Этот легковесный краснобай хочет мною командовать? » — должен был сказать себе Корнилов. «Этот ограниченный и невежественный казак собирается спасать Россию?» — не мог не подумать Керенский», — писал об их встрече Лев Троцкий.

На заседании Временного правительства 3 (16) августа также произошел инцидент, который произвел на Корнилова чрезвычайно неприятное впечатление. Сам он позже так рассказывал об этом следственной комиссии: «Когда я коснулся вопроса о том, на каком фронте можно было бы перейти в наступление при наличии некоторых условий, министр-председатель, сидевший со мной рядом, наклонившись ко мне, шепотом предупредил, «что в этом вопросе нужно быть осторожным». Предупреждение это было вызвано запиской, которую Керенский получил от Савинкова и от Терещенко (министр иностранных дел Михаил Терещенко — прим. ТАСС). «Уверен ли министр-председатель, — спрашивал первый из них, — что допускаемые генералом Корниловым государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке? » «Я был страшно поражен и возмущен тем, что в Совете министров Российского государства Верховный главнокомандующий не может без опаски касаться таких вопросов, о которых он в интересах обороны страны считает необходимым поставить правительство в известность». «Я, разумеется, не имел в виду обвинять кого-либо из министров в сношениях с противником, но я знал, что некоторые члены Временного правительства находятся в постоянном и товарищеском общении с членами Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, среди коих, по сведениям контрразведки, имелись лица, заподозренные в сношениях с противником», — объяснялся потом по этому поводу Савинков.

Несмотря на усилия Керенского не разглашать доклад Корнилова «4 (17) августа, то есть на другой день, копия доклада находилась уже в редакционном портфеле советского официоза «Известия», и с 5 (18) августа началось печатание выдержек из него и одновременно широкая травля верховного командования», — вспоминал командующий Юго-Западным фронтом в те дни генерал Антон Деникин. Стали широко распространяться слухи о предстоящей отставке Корнилова. Павел Милюков вспоминал: «Сообщения , что вопрос об отставке Корнилова стоит серьезно, конечно, не могли не дойти до Ставки. В Ставке и в кругах, ей дружественных, эти слухи вызвали чрезвычайное волнение. Совет Союза казачьих войск «заявлял громко и твердо о полном и всемерном подчинении своему вождю-герою » и «считал нравственным долгом заявить Временному правительству и народу, что он снимает с себя возложенную на него ответственность за поведение казачьих войск на фронте и в тылу при смене генерала Корнилова». Союз офицеров , возлагая «все свои надежды на любимого вождя», изъявлял готовность «всемерно поддерживать его законные требования до последней капли крови». В заседании георгиевских кавалеров совещание постановило «твердо заявить Временному правительству, что, если оно допустит восторжествовать клевете и генерал Корнилов будет смещен, союз немедленно отдаст боевой клич всем георгиевским кавалерам о выступлении совместно с казачеством».

На фоне этого 9 (22) августа Верховный главнокомандующий вновь прибыл в Петроград для представления своего доклада на заседании Временного правительства. Вообще Корнилов не хотел ехать в столицу. «Причинами были опасение подвоха со стороны Керенского и сложившееся убеждение о безнадежности проведения корниловских мероприятий. Однако Савинков и Филоненко переубедили Корнилова, и он выехал 9-го, не зная, что вслед ему послана телеграмма министра-председателя, указывающая, что его «прибытие не представляется необходимым и Временное правительство снимает с себя ответственность за последствия его отсутствия с фронта», — писал Антон Деникин. «Генерал Корнилов под влиянием штаба и всей совокупности слухов опасался какого-то непредвиденного действия относительно него», — показывал позже Филоненко. «Непредвиденное действие», которого опасались в Ставке, было предполагаемое покушение на жизнь Верховного главнокомандующего. «Решившись ехать, Корнилов все-таки принял меры предосторожности», — пояснял Павел Милюков. Сам Керенский, принимавший Корнилова в Зимнем дворце, жаловался впоследствии комиссии, расследовавшей дело Корнилова: «Прибыл и вошел ко мне с пулеметами — вот насколько было с его стороны отношение дружеское. Впереди ехал автомобиль с пулеметом и сзади автомобиль с пулеметом. Текинцы внесли два мешка с пулеметами и положили в вестибюле». Уроженцы Средней Азии, текинцы были личной охраной Корнилова. Они были необычайно преданны генералу и называли его Великим Бояром.

Корнилов рассчитывал получить окончательное согласие правительства на предлагаемые им реформы, однако Керенский, без ведома которого генерал был вызван в Петроград, заявил, что он не ознакомлен с новым вариантом записки, в котором были ранее отсутствовавшие разделы о милитаризации заводов и железных дорог. Он отказался рассматривать записку на заседании кабинета и внес ее лишь на обсуждение «триумвирата» Временного правительства, состоявшего из него самого, его заместителя Николая Некрасова и министра иностранных дел Михаила Терещенко. «По рассмотрении доклада мне было заявлено, что правительство соглашается на все предложенные мной меры, вопрос же об их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий», — показывал позже генерал Корнилов.

При этом фактический составитель записки — Борис Савинков — на совещание допущен не был, очевидно, из-за обиды Керенского на вызов Корнилова без его санкции. Вообще, отношения Керенского с Савинковым в этот период резко ухудшились. Когда Керенский заявил о записке Корнилова, «что он ни в каком случае и ни при каких обстоятельствах такой докладной записки не подпишет», Савинков ответил, что «в таком случае докладную записку во Временное правительство представит сам генерал Корнилов», и подал в отставку. Дальнейшие события вокруг отставки Савинкова — это отдельная маленькая эпопея. Суть ее субъективно, но весьма лаконично изложена Николаем Сухановым: «Перед отъездом на совещание в Москву он (Савинков — прим. ТАСС) подал в отставку; это произошло на почве колебаний Керенского полностью удовлетворить требования Корнилова. Но это было несерьезно — заведомо для всех. Это было наивное вымогательство у расхлябанного Керенского, причем Савинков исходил из правильной предпосылки, что серьезных и принципиальных разногласий между премьером и Главковерхом нет. По возвращении из Москвы было сообщено официально, что Савинков остается».

«Члены Временного правительства узнали о приезде Верховного только 10 (23) августа из газет, и на вопрос Федора Кокошкина (Федор Кокошкин — кадет, государственный контролер Временного правительства) министр-председатель обещал, что доклад состоится вечером. Но день прошел, и 11 (24) августа, также из газет, они узнали о предстоящем оставлении своего поста Савинковым ввиду разногласий с военным министром и невозможности провести известные военные реформы, а также с большим изумлением прочли, что Корнилов ночью отбыл в Ставку. В этот же день Кокошкин предъявил министру-председателю ультимативное требование, чтобы правительство немедленно было ознакомлено с запиской Корнилова, угрожая в противном случае выходом в отставку всей кадетской группы . Вечером состоялось заседание, в котором Керенский прочел первую записку Корнилова и дал по ней весьма уклончивые объяснения», — писал Антон Деникин.

Керенский затягивал рассмотрение «корниловской программы» Временным правительством, потому что опасался реакции Советов на проведение подобных реформ, которые были бы восприняты ими как наступление на завоевания революции и могли стоить ему премьерского кресла, так как Советы были по сути единственной опорой Керенского.

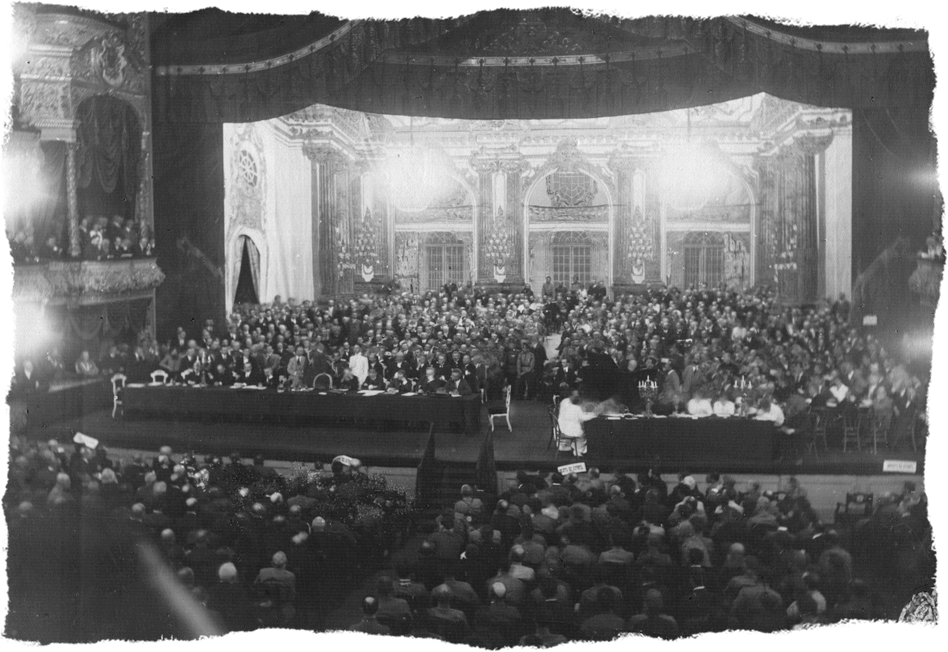

В такой обстановке страна подходила к Государственному совещанию, которое должно было пройти в Москве с 12 по 15 (25–28) августа.

Керенский объяснял, что Государственное совещание созывалось для того, чтобы «произвести смотр политическим силам страны, установить точнее их удельный вес в государстве, дать самим политическим партиям, Советам и прочим организациям ощутить рост общественных сил, общественной организованности в стране». «Временное правительство призвало вас сюда , чтобы открыто и прямо сказать вам подлинную правду о том, что ждет вас и что переживает сейчас великая, но измученная и исстрадавшаяся родина наша. Мы призвали вас для того, чтобы впредь никто не мог сказать, что он не знал, и незнанием своим оправдать свою деятельность, если она будет вести к дальнейшему развалу и к гибели свободного государства Российского», — объяснял он цель совещания в своей вступительной речи в Большом театре.

Между тем Николай Суханов писал: «Не было людей, которые знали бы, для чего ныне предпринимается это странное и громоздкое дело. Что же касалось программы Государственного совещания, то предполагалось только взаимно выслушать заявления друг друга, а затем с миром разойтись». «На Московском совещании вообще ничего не подготовлялось», — подтверждал Павел Милюков.

«Временное правительство призвало вас сюда , чтобы открыто и прямо сказать вам подлинную правду о том, что ждет вас и что переживает сейчас великая, но измученная и исстрадавшаяся родина наша. Мы призвали вас для того, чтобы впредь никто не мог сказать, что он не знал, и незнанием своим оправдать свою деятельность, если она будет вести к дальнейшему развалу и к гибели свободного государства Российского»

Пожалуй, самым ярким событием совещания стал именно приезд на него генерала Корнилова, обставленный без его ведома с невероятной помпой. «Это какое-то сплошное сумасшествие», — говорил сам Корнилов об устроенной ему встрече. «В глаза бросалось множество дам в светлых платьях, стоявших плотными шеренгами вдоль платформы. Перед прохождением вдоль них генерала Корнилова офицеры, проходя сзади, услужливо снабжали дам цветами, которыми они усыпали путь Верховного главнокомандующего», — вспоминал Максимилиан Филоненко. «Морозова, купчиха-миллионерша, опустилась на колени. Офицеры на руках вынесли Корнилова к народу», — писал Лев Троцкий. «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает Вас», — сказал Корнилову кадет Федор Родичев.

«Во все время пребывания в салон-вагоне шел прием совсем не военных лиц. Крупнейшие финансисты «докладывали» о финансовом положении России. Аладьин (Алексей Аладьин, депутат Государственной думы первого созыва — прим. ТАСС) был с «докладом» об общем международном положении. «Представлялся» Пуришкевич. Был принят и П.Н. Милюков и т.д.», — ревновал Александр Керенский. Упомянутый здесь Алексей Аладьин был одним из наиболее приближенных к Корнилову в эти дни лиц. Согласно нелицеприятной, но, похоже, довольно точной характеристике Льва Троцкого, это был «искатель приключений , проведший несколько лет в эмиграции, не вынимавший изо рта английской трубки и потому считавший себя специалистом по международным вопросам». В скором времени ему предстояло сыграть немаловажную роль в развитии конфликта между Керенским и Корниловым.

Авторитетный кадет Василий Маклаков говорил председателю Главного комитета Союза офицеров Леониду Новосильцеву: «Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем . Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся. «.

Павел Милюков вспоминал о дне прибытия Корнилова на Государственное совещание: «Министр-председатель и Главнокомандующий в течение всего дня друг с другом не виделись, несмотря на неоднократные напоминания Корнилову, что его ждут с визитом. Вместо визита Корнилов послал своего представителя с просьбой указать его место в ряду ораторов. Только вечером от имени правительства на вокзал приехал П.П. Юренев (Петр Юренев, кадет, министр путей сообщения — прим. ТАСС), взявший на себя миссию убедить Корнилова говорить на совещании только о военной стороне дела, не касаясь политической. Крайне раздраженный этим, генерал Корнилов хотел было вовсе отказаться от доклада. В 11 часов вечера А.Ф. Керенский, наконец, лично вызвал его по телефону».

«Я повторил опять ему решение Временного правительства и очень просил его поступить соответственно. Когда же он на эту мою просьбу ответил, что будет говорить по-своему, я заявил ему, чтобы он имел в виду, что это будет с его стороны поступок недисциплинарный», — вспоминал министр-председатель.

Здесь нужно отметить тот факт, что едва ли не все без исключения участники и очевидцы тех событий, как бы они ни относились к генералу Корнилову, отмечали его полную политическую безграмотность. «Политический сумбур и фантастика царствовали в голове этого совершенно неискушенного в политических вопросах, но сбитого с толку окружающими его политиканами генерала», — писал Александр Керенский. «Единственное, что делали я и другие члены Временного правительства, кто мог, — это стремились удержать Корнилова от политических выступлений, которые просто ему были не по разуму; он совершенно ничего не понимал в политике и не разбирался в политических отношениях», — добавлял Керенский. «Политическое невежество и узость горизонта делали его легкой добычей искателей приключений. Своенравно отстаивая свои личные прерогативы, «человек с сердцем льва и с мозгами барана» легко поддавался чужим влияниям, если только они совпадали с голосом его честолюбия», — подтверждал Лев Троцкий. «Это нисколько не политик, а только военачальник», — писал о Корнилове Василий Маклаков, так объяснявший, почему генерал «бросился» в политику: «Не нужно было быть проницательным человеком, чтобы на месте Корнилова понять, что, покуда в Петербурге остается то двоевластие, которое было, он не сможет вернуть армию в боеспособное положение. Политический вопрос, хотя бы только в рамках реставрации боеспособности, был поставлен сам собой». «Этот же взгляд на военные дела разделялся всеми чинами штаба, которые жаловались, что вынуждены заниматься политикой, а не своим чисто военным делом. Огорчались они главным образом падением дисциплины в армии, посеянною между солдатами и офицерами рознью и создавшимся тяжелым положением последних. Вдумываясь в причины этих явлений, они неминуемо наталкивались на вопрос общей политики и не могли, таким образом, избегнуть оценки важнейших событий политической жизни страны», — писал князь Григорий Трубецкой. Между тем «политическая арена оказалась много сложнее и много грязнее, чем поле битвы. Славного боевого генерала запутывали в ней», сетовал Антон Деникин.

Однако сам Керенский вынужден был впоследствии признать относительно произнесенной Корниловым на Государственном совещании речи, что «директивы Временного правительства по существу в речи были выполнены, и все острые углы, например смертная казнь в тылу, были обойдены».

Керенский в своей вступительной речи на Государственном совещании грозил и налево, большевикам, и направо, Корнилову: «Пусть знает каждый, пусть знают все, кто уже пытался поднять вооруженную руку на власть народную, что эти попытки будут прекращены железом и кровью. Но пусть еще более остерегаются и те, которые думают, что настало время, опираясь на штыки, низвергнуть революционную власть. И какие бы и кто бы мне ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее. Всякая попытка большевизма наизнанку найдет предел во мне».

Государственное совещание закончилось полным провалом. В «Записках о революции» Николая Суханова посвященная ему глава так и названа – «Московское позорище». Совещание характеризовала, по словам Павла Милюкова, «глубокая, непримиримая внутренняя рознь, составлявшая истинную политическую сущность момента». «Когда рукоплескала правая сторона зала, почти наверняка молчала левая. Когда хлопала и неистовствовала левая, правая была погружена в унылое молчание», — писал он. Заключительная же речь Керенского к ее финалу потеряла всякий смысл. Присутствовавший в зале кадет Николай Астров повернулся к своему соседу, военному врачу, и сказал, что происходящее больше по его части: «Это не политика, это истерика».

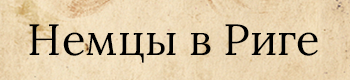

20 августа (2 сентября) немцы взяли Ригу.

«Несмотря на то, что место вероятной переправы нам было заранее известно и к месту прорыва были сосредоточены значительные резервы, войска наши без упорного сопротивления отдали врагу сильные укрепленные позиции, прикрытые первоклассной оборонительной линией — рекой Двиной», — показывал позже генерал Корнилов. «Мы потеряли богатый промышленный город Ригу, со всеми военными оборудованиями и запасами, а главное — потеряли надежную оборонительную линию, падение которой ставило под вечную угрозу направление на Петроград», — писал Антон Деникин.

Незадолго до этого стало известно о взрыве и пожаре на арсенале в Казани, в результате которых было уничтожено около миллиона снарядов и 12 тысяч пулеметов, готовых к отправке на фронт. Взрыв, очевидно, был саботажем. Примерно тогда же в армии произошло зверское убийство солдатами командующего 3-й пехотной дивизией генерала Константина Гиршфельда и комиссара Особой армии Федора Линде. Отсрочивать и дальше принятие «корниловской программы» было нельзя.

Однако Керенский и Савинков опасались, что объявление о проведении в жизнь предложенных Корниловым мер с большой вероятностью ускорит и без того подготовлявшееся, по их данным, новое выступление большевиков, а возможно, и Советов вместе с ними. Все слухи сводились к тому, что такое выступление может состояться в конце августа — начале сентября по старому стилю. «Имелись определенные указания на то, что они намереваются захватить власть в свои руки, хотя на несколько дней, и, объявив перемирие, сделать решительный и непоправимый шаг к заключению позорного сепаратного мира, а, следовательно, погубить Россию», — писал позже генерал Корнилов. «Если бы это случилось, то удержать армию на фронте было бы крайне трудно», — пояснял начальник его штаба генерал Лукомский.

На фоне этих слухов Временное правительство 21 августа (3 сентября) постановило: «1) приступить к подготовительным мерам переезда правительства в Москву и перевода туда главных правительственных учреждений, 2) передать войска Петербургского военного округа в непосредственное ведение Верховного главнокомандующего, 3) выделить территорию Санкт-Петербурга и его окрестностей в особую военную единицу с подчинением здесь войск непосредственно Временному правительству, 4) срочно вызвать с фронта отряд надежных войск в распоряжение правительства».

Для переговоров по этим пунктам 23–25 августа (5–7 сентября) в Ставку приезжал Борис Савинков. Вот что он сказал генералу Корнилову: «Опубликование ваших требований, проводимое через Временное правительство, конечно, будет толчком для выступления большевиков, если бы последние почему-либо задержались. Хотя в нашем распоряжении достаточно войск, но на них мы полностью рассчитывать не можем, тем более что еще неизвестно, как к новому закону отнесутся Советы рабочих и солдатских депутатов. Последние также могут оказаться против правительства, и тогда мы рассчитывать на войска не можем. Поэтому прошу вас отдать распоряжение, чтобы 3-й конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение Временного правительства. В случае, если кроме большевиков выступят и члены Советов рабочих и солдатских депутатов, нам придется действовать против них».

При этом Временное правительство выдвигало два условия: во главе посылаемых войск не должен стоять генерал Александр Крымов, «так как он в общественном мнении считался правее Временного правительства», и в их составе не должно быть Кавказской туземной (Дикой) дивизии, так как «неловко поручать утверждение русской свободы кавказским горцам». Савинков позже утверждал, что Корнилов эти условия принял, однако следственная комиссия пришла к выводу, что «обещание о замене таковых в безусловной форме видно лишь из показания одного Б.В. Савинкова, показаниями же других свидетелей это не подтверждается». Генерал Лукомский, например, утверждает в своих показаниях, что Главнокомандующий не согласился потому, что намеченный для замены Крымова генерал Краснов не успел к тому времени прибыть». «Савинков просил меня не посылать к Петрограду генерала Крымова и Туземной дивизии. Категорического обещания я ему не давал, а сказал: «Попробую», — настаивал сам Корнилов.

Итог, однако, был один: спустя считанные дни Дикая дивизия шла к Петрограду в авангарде Особой Петроградской армии, которой командовал не кто иной, как генерал Александр Крымов. Это дало Керенскому в разгар последовавшего конфликта дополнительные основания обвинить Корнилова в злом умысле.

Корнилов же утверждал, что по окончании визита Бориса Савинкова в Ставку пребывал в уверенности, что его соглашение с Временным правительством состоялось. «До вечера 26-го мои действия и решения шли в полном согласии с Временным правительством», — заявлял Верховный главнокомандующий.

Однако утром 27 августа (9 сентября) Корнилов внезапно получил телеграмму за подписью Керенского с требованием немедленно сдать должность Главковерха генералу Лукомскому и выехать в Петроград.

Источник