Штурмовое

— Посадочное десантирование группы (с посадкой воздушного судна на землю на все опоры шасси), в большей степени рассматривается как один из способов вывода групп, подразделений в район (место) предназначения.; При посадке вертолета на два колеса шасси, десантирование считается беспосадочным.

— Беспосадочное десантирование с зависанием вертолета до 2,5 м. и в движении со скоростью до 20 км/ч. (на воду до 5 м). Десантирование «по штурмовому» на воду осуществляется только в движении.

Обращаем внимание на правильное название способа десантирования или как пишется в Боевом Уставе, ст. 416 «Высадка тактического воздушного десанта. Если местность или условия обстановки не обеспечивают безопасность приземления вертолетов, то высадка личного состава может производиться с режима висения или на ходу при минимальной скорости полета вертолетов ( по-штурмовому )».

Целью таких способов десантирования является быстрый вывод группы для решения задач в минимальное время, для упреждения действий противника, не допущения совершения противоправных действий и прочих мероприятий быстрого реагирования.

В 2016 году процесс десантирования «по-штурмовому» в режиме зависания дополнился оборудованием в виде короткого вспомогательного десантного каната . Данное изделие облегчает десантирование на неизвестную площадку приземления в вопросах безопасности и позволяет осуществлять десантирование с высот до 3-4 м..

Площадка приземления может оказаться пахотой заросшей травой и при десантировании на подобную подстилающую поверхность возникают определенные трудности различной сложности. При применении данного изделия, при умелом и правильном использовании каната десантирование людей с экипировке со снаряжением исключает получение травм и увечий.

Десантирование «по-штурмовому» может быть проведено на морские суда, крыши зданий, при этом, важнейшее, что может быть необходимо — это мастерство экипажа, умение управлять воздушным судном и отсутствие помех в виде конструкций.

В ходе подготовки обучаемый получает теоретические знания по правилам безопасности на воздушном судне, при подготовке и совершении прыжка.

В ходе совершения практических прыжков отрабатываются приемы правильного и безопасного приземления, порядку действий при прыжке с имуществом и оружием.

Отрабатываются также действия в особых случаях.

Февраль 2020 года

Десантирование с использованием десантного каната 6 м.

Десантирование «По-штурмовому», напомним есть два вида: посадочное и беспосадочное. В выполнении не сложное, но до сих пор нарушаются правила авиационной безопасности, которыми к сожалению пренебрегают.

Множество постановочных видео с десантированием «по-штурмовому» осуществляется с трапом, а его не может быть при работе, и так далее, и так далее.

При работе с данным подразделением, посадочное десантирование не отрабатывалось, т.к. в жизни это происходит на неизвестную площадку, действия должны быть динамичными и самое главное обеспечивать безопасность десантников. Поэтому в работе использовался беспосадочный способ десантирования с висением на месте и в движении, в одну дверь и две двери с использованием десантного каната 6 м, т.к. он и обеспечивает безопасное приземление на неизвестные площадки.

Десантирование выполнялось с высоты 2,5-4 метра, со снаряжением и оружием

.

10 июля 2016 года

Десантирование с использованием десантного каната 6 м .

В настоящее время десантирование «по-штурмовому» дополнено еще одним изделием, канатом 6 м. для десантирования. Оборудование прошло первичную обкатку в двух подразделениях, местность для отработки элементов десантирования была подходящая, кочки, ямы, пашня заросшая травой. С высоты 2,5-3 метра не видно как и куда совершить прыжок и при этом безопасно приземлиться с грузом и вооружением.

Для облегчения, помощи при прыжке с вертолета в режиме висения или незначительного движения с высот до 4 метров применяется изделие «Десантный канат 6 м».

Изделие крепится у левой и правой двери. Работает с ним одновременно один десантник.

Источник

Особенности вертолетовождения при десантировании

Перевозка войск и боевой техники является одной из важнейших задач, решаемых вертолетными частями и подразделениями. Полет на десантирование может выполняться одиночными вертолетами или в составе группы, по одному или нескольким маршрутам в зависимости от воздушной обстановки, количества и взаимного расположения посадочных площадок. Он требует тщательной штурманской подготовки к полету и знания особенностей вертолетовождения при его выполнении.

Подготовка к полету на десантирование (перевозку грузов, боевой техники) начинается после получения боевой задачи. При постановке боевой задачи экипажу указывается исходный район погрузки десанта (боевой техники) и район выгрузки. Район погрузки десанта располагается на своей территории, а район выгрузки может находиться на своей территории или на территории противника. Посадочные площадки указываются при постановке задачи, а в отдельных случаях выбираются экипажем по картам крупного масштаба.

Объем и содержание штурманской подготовки к полету определяется характером поставленной задачи. Выбор маршрута полета, как правило, начинается с изучения района десантирования и посадочных площадок. При выборе посадочных площадок необходимо учитывать ее размеры, крутизну склона, характер грунта, наличие искусственных и естественных препятствий. В качестве посадочных площадок выбираются ровные участки местности (лесные поляны, поля, луга). Подход к посадочным площадкам должен обеспечить точный вывод и своевременное обнаружение их, а также возможность маневрирования при преодолении средств ПВО противника. Изучение посадочных площадок производится по картам крупного масштаба или аэроснимкам. В районе десантирования, на удалении 8—10 км от посадочной площадки, намечаются 2—3 характерных исходных ориентира, которые должны обеспечить выход вертолета на площадку и осуществление посадки против ветра с ходу. При выполнении полета в боевых порядках и высадке десанта па несколько площадок намечается пункт боевого расхождения.

Маршрут полета выбирается через характерные ориентиры по наикратчайшему расстоянию с учетом складок рельефа местности и расположения средств ПВО противника и должен проходить через районы, не занятые войсками противника, над болотистой или лесистой местностью. В районе десантирования намечается характерный ориентир в качестве ИПОМ, который должен обеспечить выход вертолета на линию пути обратного маршрута после высадки десанта. За ИПМ выбирается РНТ или характерный ориентир в районе погрузки десанта, за КПМ обычно принимают РНТ аэродрома (площадки) посадки.

Профиль полета выбирается с учетом рельефа местности, времени суток, метеорологических условий и зон радиолокационного обнаружения средствами ПВО противника. Перелет с аэродрома базирования в исходный район погрузки и полет до линии фронта выполняется на высоте 200—300 м над уровнем рельефа. Пролет линии фронта и полет на территории противника выполняется на предельно малых высотах 15—20 м. При подготовке к полету необходимо вычертить профиль рельефа по маршруту до цели и обратно.

Максимальная дальность десантирования зависит от заправки вертолета топливом, взлетной массы и режима полета. Она определяется по графикам согласно Инструкции экипажу.

Тактический радиус (RT) можно определить по формуле

|

где /подг — время на подготовку экипажей с момента получения боевой задачи до взлета;

Si — расстояние от аэродрома базирования до площадки погрузки;

Vi—воздушная скорость полета вертолета до площадки погрузки;

^погр — время погрузки десанта и боевой техники;

S2— расстояние от площадки погрузки до площадки района десантирования;

У2 —воздушная скорость полета вертолета до района десантирования;

^выгр —время выгрузки десанта в районе десантирования.

При разработке штурманского плана полета необходимо предусмотреть порядок перелета в район погрузки десанта, средства и способы вертолетовождения при полете в район десантирования и порядок погрузки и выгрузки десанта. План погрузки десанта составляется в виде схемы площадок с указанием очередности погрузки.

Выполнение маршрутного полета на десантирование производится по общим правилам вертолетовождения и включает перелет вертолетов с аэродрома базирования в район погрузки десанта, взлет и выход вертолета на ИПМ, полет по маршруту к району выгрузки десанта, выход вертолета на площадку десантирования и осуществление захода на посадку. При выполнении полета в составе группы включается этап построения и роспуска боевых порядков.

Перелет вертолетов к месту погрузки десанта и боевой техники осуществляется скрытно, одиночными вертолетами или небольшими группами. Погрузка десанта и боевой техники производится в кратчайшие сроки по заранее разработанному плану, как правило, при включенных двигателях. Взлет загруженных вертолетов с площадки осуществляется одиночно или в составе небольших групп.

Выход вертолета на ИПМ выполняется визуально по курсу и времени. Если в качестве ИПМ используется РНТ, то разворот на нее нужно выполнять после выхода на радиопеленг, отличающийся на 15—20° от ЗМПУ. Исходный пункт маршрута необходимо пройти с расчетным курсом.

Полет по маршруту к району десантирования начинается с выхода вертолета на ИПМ и включает: выход вертолета на ЛЗП, контроль и исправление пути, организацию встречи с взаимодействующими частями и подразделениями, маневрирование с целью преодоления средств ПВО противника и выход вертолетов на ИО (ПБР). Выход вертолета на ЛЗП осуществляется по расчетному курсу с контролем визуально и уточняется по створу ориентиров, находящихся на ЛЗП, или линейному ориентиру, расположенному вдоль линии пути. Если в качестве ИПМ используется ПРС, то выход вертолета на ЛЗП осуществляется подбором курса следования при полете от ПРС.

Полет к району десантирования выполняется обычно с переменным профилем. Над своей территорией высота полета 150—200 м, а при подходе к рубежу обнаружения РЛС противника и над территорией противника 15—20 м. В отдельных случаях для уточнения места вертолета с использованием РНС допускается кратковременное увеличение высоты полета (подскок) до 200—300 м. Маневрирование для преодоления средств ПВО противника выполняется изменением курса полета, высоты и воздушной скорости. Пролет линии фронта осуществляется по заранее обозначенному коридору.

Выход вертолета на площадку десантирования является наиболее ответственным этапом, выполняется от характерного ИО и включает определение направления подхода к площадке и построение маневра для захода на посадку против ветра. Для своевременного обнаружения площадки выход вертолета на ИО рекомендуется выполнять на высоте 150—200 м. Для наиболее точного вывода вертолета на площадку по месту и времени используют счисление пути, визуальную ориентировку и имеющиеся технические средства вертолетовождения.

Выход на площадку десантирования осуществляется от ИО теми же способами, что и при выводе вертолета на наземную цель.

Выход вертолета на площадку визуально по курсу и времени от характерного ИО является основным способом. Он применяется днем и ночью при визуальной видимости ориентиров в районе площадки. После выхода вертолета на ИО включается секундомер, устанавливается и строго выдерживается расчетный курс и ведется детальная визуальная ориентировка в целях обнаружения площадки.

Маневр для захода на площадку осуществляется визуально, а посадку рекомендуется выполнять против ветра и с минимальным временем пребывания в районе площадки. Направление и скорость ветра в районе площадки определяются по местным признакам: перемещению дыма и пыли, наклону деревьев и посевов, накату волн на водоемах. Заход на посадку в зависимости от направления ветра выполняется с ходу отворотом на расчетный угол, выходом вертолета в точку начала разворота на посадочный курс.

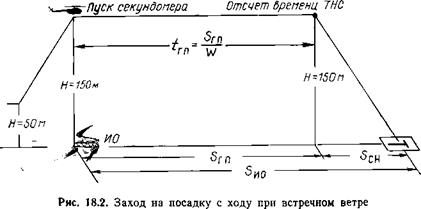

Заход на посадку с ходу (рис. 18.2) выполняется при встречном или встречно-боковом ветре, когда курсовые углы ветра (КУВ) находятся в пределах 120—240°. Для выбранного направления захода на посадку по известному ветру рассчитываются курс и время горизонтального полета от ИО до точки начала снижения. Точка начала снижения намечается на линии пути в зависимости от расстояния, необходимого для снижения вертолета с заданной высоты полета. Момент начала снижения определяется по времени горизонтального полета от ИО. При выполнении полета от ИО необходимо строго выдерживать режим полета и вести непрерывную визуальную ориентировку до обнаружения и опознавания площадки.

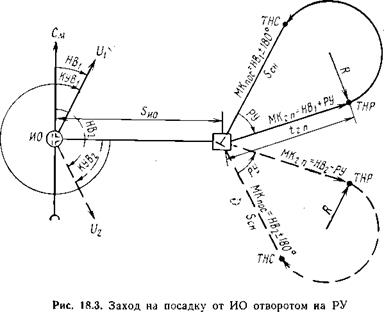

Заход на посадку отворотом на расчетный угол (рис. 18.3) выполняется при попутном и попутно-боковом ветре (КУВ менее 60° или более 300°). Заход на посадку этим способом связан с предва-

рительным проходом центра площадки и выполнением маневра для выхода вертолета в точку начала снижения с посадочным курсом против ветра. Курс посадки определяется как курс, обратный

навигационному направлению ветра, курс горизонтального полета от центра площадки до точки начала разворота на посадочный курс определяется с учетом расчетного угла. При КУВ от 0 до 60° расчетный угол берется со знаком минус, при КУВ от 300 до 360° — со знаком плюс. Расчетный угол отворота определяется по формуле

Время горизонтального полета от центра площадки до ТНР рассчитывается по формуле

После прохода центра площадки вертолет разворачивается на •расчетный курс (МКГ. п) и включается секундомер. По истечении расчетного времени выполняется разворот на посадочный курс и вертолет переводится на снижение. Обнаружение площадки и посадка выполняются визуально.

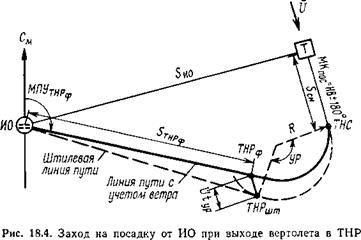

Заход на посадку при боковом ветре (КУВ = 60°—120° или 240°—300°) выполняется выводом вертолета от ИО в точку начала разворота на посадочный курс (рис. 18.4). Вначале на карте опре

деляется ТНС, для чего откладывается от центра площадки величина Sсн в направлении ветра. Через точку начала снижения проводится дуга окружности радиусом, равным радиусу разворота вертолета. Затем от ИО проводится прямая, касательная к дуге окружности. Точка сопряжения является штилевой точкой начала разворота (ТНРшт). Для учета влияния ветра в процессе разворота от ТНРшт в направлении, обратном направлению ветра, откладывается расстояние, на которое переместится вертолет от штилевой точки за время разворота. Полученная точка является фактической точкой начала разворота вертолета (ТНРф) на посадочный курс. Соединив линией ИО и ТНРф, определим линию пути с учетом ветра. Затем измеряются путевой угол (МПУтнРф) и расстояние (5тнРф)> а по известному ветру рассчитываются курс и врем» полета до ТНРф. После прохода ИО берется расчетный курс, включается секундомер, а по истечении расчетного времени выполняется разворот на посадочный курс и вертолет переводится на снижение.

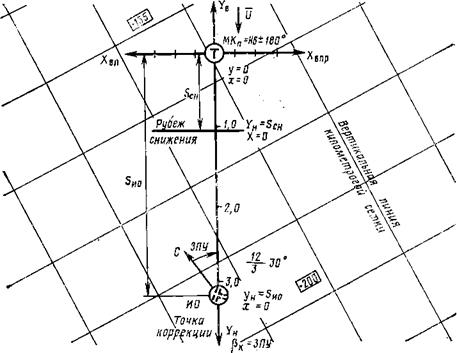

Выход вертолета на площадку десантирования с использованием картографического индикатора навигационного комплекса осу-

Рис. 18.5. Выход вертолета на площадку с использованием картографического

ществляется от исходного ориентира по заранее подготовленной схеме в масштабе 2 км в 1 см. Схема выхода вертолета на площадку при встречном ветре и посадке с ходу показана на рис. 18.5. Над ИО производится коррекция положения визира. На индикаторе координат устанавливается угол карты, равный заданному путевому углу, на счетчике ПУТЬ — расстояние от ИО до площадки, а счетчики БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ обнуляются. Контроль за местоположением вертолета осуществляется по перемещению визира относительно линии заданного пути. Счетчик ПУТЬ показывает расстояние до площадки, а счетчик БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ — уклонение вертолета от ЛЗП. При уклонении вертолет доворачивается в сторону ЛЗП плавными доворотами на 5—10°. На рубеже сниже

ния вертолет переводится на снижение, отыскивается площадка и выполняется посадка визуально против ветра.

При выходе вертолета на площадку с боковым ветром заход на посадку осуществляется по малой коробочке, а при выходе с попутно-боковым ветром — отворотом на расчетный угол. В таких случаях вертолет выводится вначале на площадку, а от нее строится маневр для захода на посадку против ветра.

Полет по линии пути обратного маршрута осуществляется по тем же правилам ;вертолетовождения, что и при полете к площадкам выгрузки десанта. Основными условиями, обеспечивающими безопасность выполнения полета на десантирование в штурманском отношении, являются строгое и точное соблюдение правил вертолетовождения и штурманского плана, отличное знание района боевых действий, тщательная подготовка к полету и грамотная эксплуатация радионавигационного оборудования вертолета.

Источник