2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

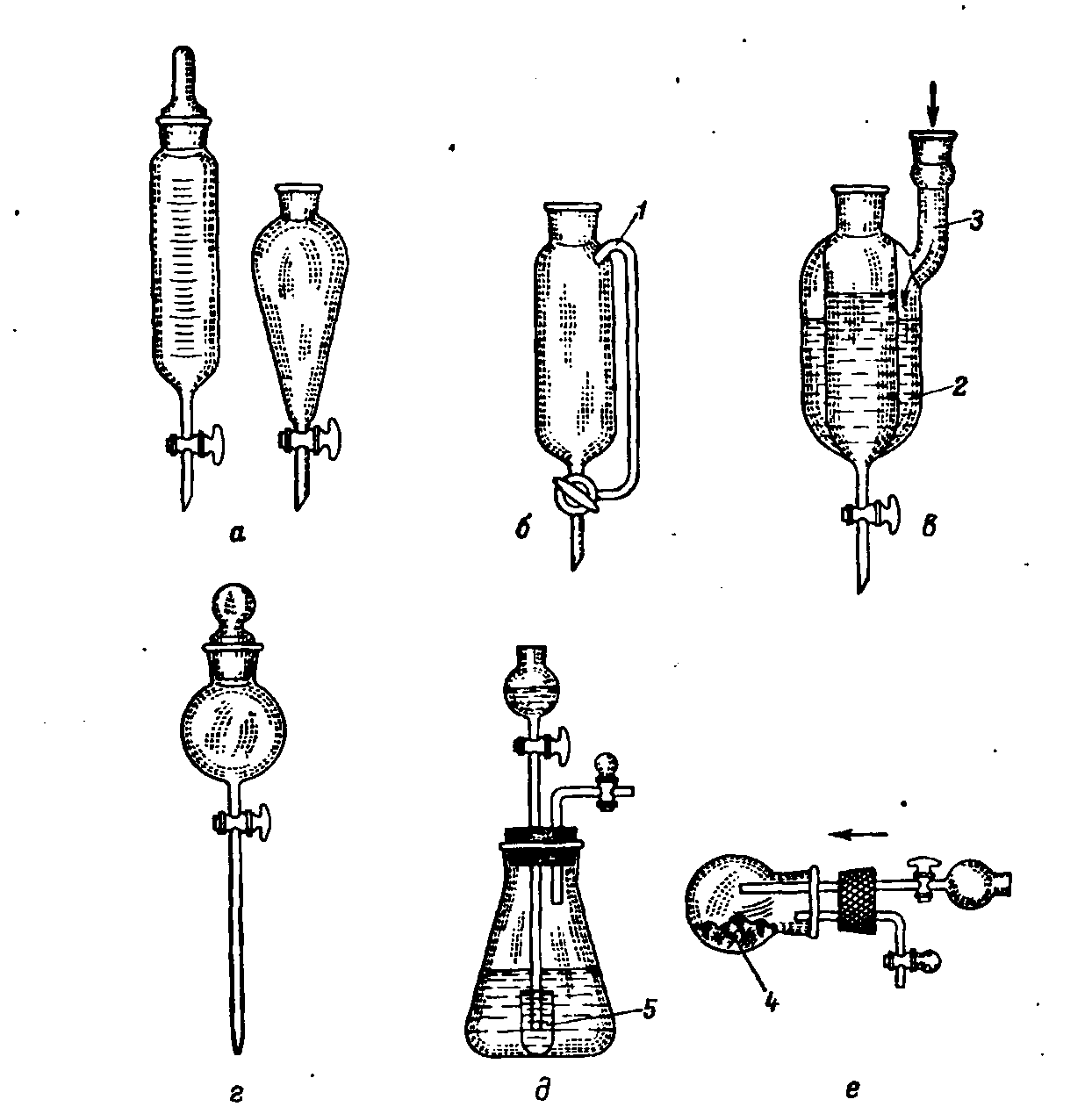

Делительные воронки — это удлиненный цилиндрический или грушевидный сосуд, применяемый чаще всего для разделения несмешивающихся жидкостей (рис. 53, а-в). Трубка у делительных воронок может быть короткой и несколько удлиненной в зависимости от условий использования, но диаметр трубки должен быть таким, чтобы жидкость в ней не задерживалась. Кран, как правило, не смазывают из-за опасений попадания смазки в жидкость. Поэтому предпочитают использовать делительные воронки с фторопластовыми кранами или кранами типа КРУ, ГТС или КН с прозрачными оплавленными шлифами.

Большие делительные воронки укрепляют между двумя кольцами штатива. Нижнее кольцо удерживает воронку с жидкостью и оно имеет несколько меньший диаметр, чем диаметр воронки, а верхнее — больший диаметр. В зазор между верхним кольцом и воронкой вставляют кусочки резинового шланга или пробки.

Некоторые делительные воронки снабжают боковой трубкой 1 (рис. 53, б) для сброса избыточного газа из колбы после слива в нее нижней более тяжелой жидкости, когда следует изолировать ее от воздействия воздуха.

При необходимости делительные воронки могут иметь охлаждающую (рис. 53, в) или нагревающую рубашку 2. В охлаждающую рубашку через трубку 3 можно, например, поместить кашицу сухого льда й ацетона. Такие делительные воронки Нужны для разделения легко летучих жидкостей.

Капельные воронки имеют длинный конец и сферическую верхнюю часть (рис. 53, г). Они служат для дозировки жидкости, вводимой в реакционный сосуд каплями или небольшими порциями.

j

Рис. 53. Делительные (a — в) и капельные (г) воронки и способы введения капельной воронки в колбу с жидкостью (д) и твердым (е) веществом:

1 — трубка; 2 — термостатирующая рубашка; 3 — отросток с муфтой; 4 — порошок; 5 — пробирка

Чтобы приливать жидкость из капельной воронки в сосуд надо сначала полностью открыть кран, не забыв вынуть верхнюю пробку, для полного заполнения длинной трубки жидкостью, а затем уже, прикрыв кран, регулировать е поток. В противном случае жидкость начнет стекать по стенкам трубки, не наполняя ее.

Давление жидкости в воронке может оказаться недостаточным, чтобы преодолеть давление газа в сосуде. Газ начнет прорываться через жидкость в воронке. По этому рекомендуют заполнять трубку воронки заблаговременно засасывая ее из стакана при помощи резиновой груши или вакуума, а не заливая через верхнее отверстие. Для засасывания верхнее отверстие вставляют пробку с отводной трубкой, при соединенной к груше или водоструйному насосу.

Низ трубки капельной воронки не должен иметь косого среза.

Для того чтобы трубка всегда оставалась наполненной жидкостью, ее конец следует опустить в маленькую пробирку -помещенную в реакционный сосуд (рис. 53, д). Это полезно в тех случаях, когда происходит бурное выделение газа и может наступить его проскок через капельную воронку.

Способ ввода капельной воронки в колбу с твердым веществом показан на рис. 53, е.

Капельницы — сосуды для жидкостей, расходуемых по каплям. В одних капельницах набор жидкости в пипетку осуществляется при помощи резиновых баллончиков (рис. 54, а), в других жидкость вытекает при наклонении сосудов (рис. 54, б, в), в третьих — при ослаблении нажима пальца на пипетку (рис. 54, г). Вместо резиновых баллончиков на конец пипетки можно надеть резиновую трубку длиной 4-5 см, закрытую с одного конца пробкой или обрезком стеклянной палочки (рис. 54, д).

Ампулы — запаянные сосуды из стекла для сохранения твердых веществ, жидкостей и газов (рис. 55, а). Толстостенные ампулы применяют для хранения сжиженных газов. Ампулы используют также для проведения реакций под давлением.

Жидкость вводят в ампулу через воронку 1 с узкой трубкой (рис. 55, б), а в некоторых случаях при помощи шприца, иглой которого прокалывают резиновый баллончик, натянутый на горло ампулы во избежание контакта жидкости с воздухом. Для засыпки порошков в патрубок ампулы вставляют воронку с коротким концом и во время заполнения ампулы осторожно постукивают пальцем по узкой части патрубка 2 (рис. 55, б). После заполнения ампулу запаивают в месте перетяжки патрубка 2.

Если требуется наполнить ампулу без доступа воздуха, в инертной атмосфере или вакууме, то ее припаивают верхним концом 3 патрубка к патрубку 4 системы для откачивания (рис.

в) или к патрубку для промывки ампулы инертным газом, а затем при помощи переходной трубки 2 и сосуда 1 заполняют веществом и запаивают конец 3.

Рис. 55. Тонкостенная и толстостенная (с) ампулы, их заполнение обычным способом (б), под вакуумом или в атмосфере инертного газа (в) и запаивании ампулы (г): б: 1 — воронка; 2 — перетяжка; в: 1 — сосуд с жидкостью; 2 — переходная трубка; 3 — место припаивания; 4 — патрубок г. 1 — 3 — последовательность стадий запаивания ампулы

Агрессивные жидкости,разлагающиеся на воздухе,запаивают в тонкостенные круглые стеклянные ампулы, которые выдерживают высокое давление из-за своей сферической формы. Так, ампула вместимостью 5-10 мл, наполненная жидким хлором, выдерживает нагрев до 70 °С, что соответствует давлению в 1,9 МПа.

При запаивании ампулы, особенно толстостенной, необходимо прежде всего тщательно очистить внутреннюю поверхность верхней части патрубка. Поэтому жидкости и твердые вещества следует вводить в ампулу так, чтобы в верхней ее части, подлежащей запаиванию, не осталось ни частичек, ни капель жидкости.

Для запаивания сначала отрезают верхнюю часть патрубка ампулы недалеко от места сужения и оставшуюся часть нагревают в пламени газовой горелки до размягчения, после чего припаивают к остатку патрубка стеклянную палочку (операция 7, рис. 55, г). Затем оттягивают конец трубки в тонкостенный капилляр (операция 2) и направляют на образовавшееся коническое сужение (показано стрелкой) пламя горелки при непрерывном вращении ампулы. Нагревание и вращение прекращают как только в месте нагрева стенки ампулы не станут равной толщины и не окажутся заплавленными (операция 3).

Перед вскрытием ампулы с летучей жидкостью или сжиженным газом ее следует охладить, чтобы понизить давление пара. Небольшие ампулы полностью разбивают под жидкостью в сосуде, где их содержимое будет участвовать в реакции. Ампулу раздавливают стеклянной палочкой или фторопластовым пестиком. У больших ампул вскрывают только патрубок. Его надрезают делают царапину на расстоянии 1-2 см от конца, предварительно смочив место надреза водой. Когда царапина нанесена обтирают место надреза фильтровальной бумагой и, направив открываемый конец в сторону от работающего и не наклоняя сильно ампулу, правой рукой отламывают надрез быстрым рывком в сторону противоположную царапине. Если патрубок имеет толстые стенки, то к царапине прикасаются раскаленной железной проволокой.

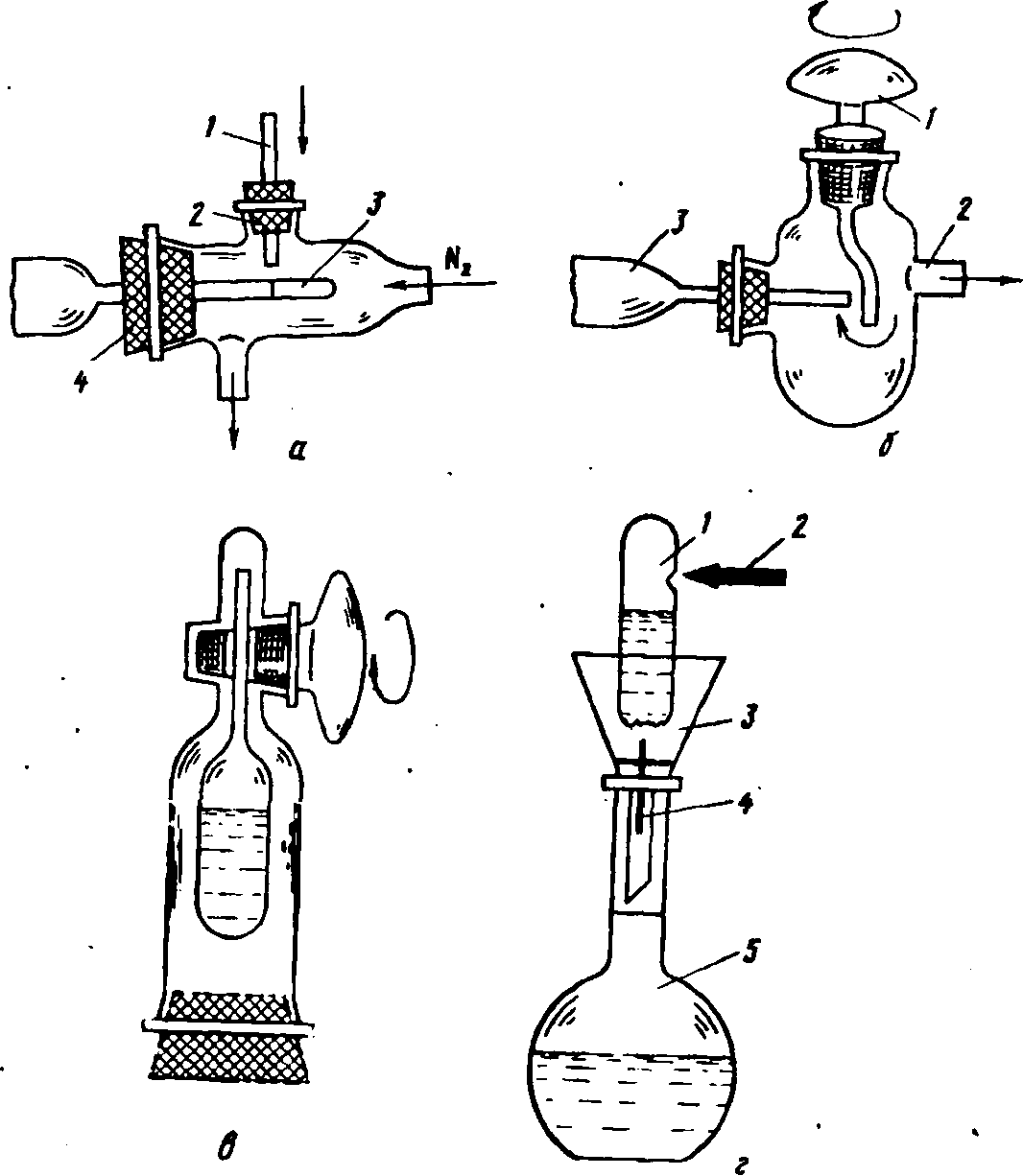

Для защиты содержимого ампулы от воздействия воздуха надрезанную головку ампулы помещают в защитную пробирку (рис. 56, а), через которую пропускают осушенный азот, и ударом стеклянной палочки 7, закрепленной в фторопластовой пробке 2, отбивают конец ампулы.

Ампулу 3 с тонким отростком вскрывают, как показано на рис. 56, б. Отросток вставляют в пробирку, из которой эвакуирован воздух через трубку 2, и поворотом пробки 7 с припаянной изогнутой стеклянной палочкой отламывают отросток.

В приспособлении (рис. 56, в) конец ампулы ломают при помощи пробки крана с широким отверстием. Пробирка служит одновременно и защитой от возможного выброса газа.\

Вскрытие ампулы с фиксаналом показано на рис. 55, г. Фиксаналы — заранее приготовленные в строго определенных количествах реактивы, которые используют для получения растворов нужной концентрации. Сначала наружную поверхность ампулы с фиксаналом тщательно промывают чистой водой, а если нужно, то и соответствующими моющими средствами. После этого ампулу 7 вставляют в воронку 3 и, осторожно ударяя о боек 4, разбивают дно, затем пробивают острой стеклянной палочкой 2 боковое углубление ампулы и дают возможность содержимому вытечь.

Рис. 56. Приспособления с бойком (а) и поворотом крана (б, в) для вскрытия ампул в инертной атмосфере и ампул с фиксаналом (г):

а: I — стеклянная палочка; 2 — фторопластовая пробка; 3 — надрезанный конец ампулы; 4 — резиновая пробка;

б: 1 — пробка; 2 — трубка; 3 — ампула

г: 1 — ампула; 2 — стеклянная палочка; 3 — воронка; 4 — стеклянный боек; 5 — мерная колба

Не изменяя положение ампулы ее промывают через верхнее пробитое отверстие из промывалки (см. рис. 31) чистой водой, употребляя не менее чем шестикратный по емкости ампулы объем воды. Промытую ампулу удаляют, а в мерную колбу 5 доливают чистую воду до метки.

Сухое содержимое фиксаналов переводят в мерную колбу аналогичным образом. Когда ампула будет разбита, то легким постукиванием и осторожным встряхиванием сухое вещество высыпают в колбу, а затем ампулу промывают.

Бюксы — стеклянные сосуды с пришлифованной крышкой, применяемые для хранения и взвешивания жидких и твердых веществ в небольших количествах, образцов и проб (рис. 57)

Пришлифованные поверхности у бюксов не смазывают во избежание попадания смазки в вещество.

Если нужна высокая герметичность, то применяют бюксы с прозрачными оплавленными шлифами.

Взвешивание лодочек после сжигания или прокаливания пробы вещества производят в бюксах типа «собачка» (рис. 57, б). Применяют такие бюксы в тех случаях, когда остаток от сжигания или прокаливания может взаимодействовать с воздухом и его примесями.

Источник

Разделительная воронка

Делительная воронка , также известная как делительная воронка , делительная воронка , или в просторечии сентября воронка , представляет собой часть лабораторной посуды используется в жидкости-жидкости экстракции для разделения ( раздела ) компоненты смеси на два несмешивающиеся растворители фаз различных плотностей . [1] Обычно одна из фаз является водной, а другая — липофильным органическим растворителем, таким как эфир , МТВЕ , дихлорметан , хлороформ илиэтилацетат . Все эти растворители четко разграничивают две жидкости. [2] Более плотная жидкость, обычно водная фаза, если органическая фаза не галогенирована , опускается и может быть слита через клапан в сторону от менее плотной жидкости, которая остается в делительной воронке. [3]

СОДЕРЖАНИЕ

Описание [ править ]

Делительная воронка имеет форму конуса с полусферическим концом. Он имеет стопор вверху и кран (кран) внизу. Разделительные воронки, используемые в лабораториях, обычно изготавливаются из боросиликатного стекла, а их запорные краны — из стекла или ПТФЭ . Типичные размеры составляют от 30 мл до 3 л. В промышленной химии они могут быть намного больше, и для гораздо больших объемов используются центрифуги . Наклонные стороны предназначены для облегчения идентификации слоев. Выпускное отверстие с запорным краном предназначено для слива жидкости из воронки. Сверху воронки есть стандартное коническое соединение, которое подходит к заточенному стеклу или тефлоновой пробке. [4]

Чтобы использовать делительную воронку, две фазы и смесь, которая должна быть разделена в растворе, добавляют через верх с закрытым краном внизу. Затем воронку закрывают и осторожно встряхивают, перевернув ее несколько раз; если два раствора смешать слишком сильно , образуются эмульсии . Затем воронку переворачивают и осторожно открывают кран, чтобы сбросить избыточное давление пара . Делительная воронка откладывается, чтобы обеспечить полное разделение фаз. Затем открываются верхний и нижний краны, а нижняя фаза освобождается под действием силы тяжести.. При выпуске нижней фазы необходимо открывать верхнюю часть, чтобы обеспечить выравнивание давления между внутренней частью воронки и атмосферой. Когда нижний слой снят, кран закрывается и верхний слой выливается через верх в другую емкость.

Теория [ править ]

Делительная воронка основана на концепции «подобное растворяется в подобном», которая описывает способность полярных растворителей растворять полярные растворенные вещества, а неполярные растворители растворять неполярные растворенные вещества. Когда делительная воронка встряхивается, каждое растворенное вещество мигрирует в растворитель (также называемый «фазой»), в котором оно более растворимо.

Растворители обычно не образуют единого раствора вместе, потому что они не смешиваются. Когда воронка остается неподвижной после перемешивания, жидкости образуют отдельные физические слои — жидкости с более низкой плотностью остаются над жидкостями с более высокой плотностью. Таким образом, смесь растворенных веществ разделяется на два физически отдельных раствора, каждый из которых обогащен разными растворенными веществами.

Клапан может быть открыт после разделения двух фаз, чтобы дать возможность нижнему слою выйти из разделительной воронки. Верхний слой может оставаться в делительной воронке для дальнейших экстракций с дополнительными партиями растворителя или сливаться в отдельный сосуд для других целей. Если желательно сохранить нижний слой в делительной воронке для дальнейших экстракций, оба слоя извлекаются отдельно, а затем прежний нижний слой возвращается в делительную воронку.

Затем каждый независимый раствор может быть снова экстрагирован дополнительными партиями растворителя, используемого для других физических или химических процессов. Если цель состояла в том, чтобы отделить растворимый материал от смеси, раствор, содержащий этот желаемый продукт, иногда можно просто упарить, чтобы оставить очищенное растворенное вещество. По этой причине использование летучих растворителей для извлечения желаемого материала из смеси является практическим преимуществом . [5]

Эмульсии [ править ]

Одним из недостатков использования делительной воронки является то, что эмульсии могут легко образовываться, и для их разделения после образования может потребоваться много времени. Часто они образуются при смешивании жидкостей в делительной воронке. Это может произойти, когда маленькие капли суспендированы в водном растворе. Если образуется эмульсия, одним из способов разделения жидкостей является медленное перемешивание раствора в делительной воронке. Если эмульсия не отделяется в результате этого процесса, добавляется небольшое количество насыщенного солевого раствора (« высаливание »). [6]

В настоящее время проводятся исследования альтернативных, более эффективных методов, в основном с использованием мешалок для уменьшения или даже исключения возможности эмульгирования, что сокращает время ожидания. [7]

Проблемы безопасности [ править ]

Самый большой риск при использовании делительной воронки — это повышение давления. Давление накапливается во время смешивания, если происходит реакция выделения газа или физическое изменение. С этой проблемой можно легко справиться, просто открывая пробку в верхней части воронки во время перемешивания. Более стандартная процедура — перевернуть делительную воронку вверх дном и открыть кран, чтобы сбросить давление. Это следует делать так, чтобы кончик воронки был направлен в сторону от тела. [8]

Источник