Способ деления костной ткани

Тема 6. КОСТНАЯ ТКАНЬ

1. Виды и функции костной ткани

Костные ткани – это тип скелетной соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного органического вещества, содержащего около 70% неорганических соединений, главным образом фосфатов кальция, органические – 30%. В костной ткани обнаружено более 30 микроэлементов (медь, стронций, цинк, барий, магний и др.), играющих важнейшую роль в метаболических процессах в организме.

При изучении костной ткани следует также четко разделять понятия «костная ткань» и «кость».

Кость – это орган, основным структурным компонентом ко торого являются костная ткань.

Кость как орган состоит из таких элементов, как:

1) костная ткань;

3) костный мозг (красный, желтый);

4) сосуды и нервы.

Красный костный мозг рассматривается как самостоятельный орган и относится к органам кроветворения и иммуногенеза.

Функции костных тканей:

3) защитная (механическая защита);

4) участие в минеральном обмене организма (депо кальция и фосфора).

Существует два основных типа костной ткани: ретикулофиброзная (грубоволокнистая) и пластинчатая . Эти разновидности костной ткани различаются по структурным и физическим свойствам, которые обусловлены главным образом строением межклеточного вещества. К костной ткани относятся также дентин и цемент зуба, имеющие сходство с костной тканью по высокой степени минерализации межклеточного вещества и опорной, механической функцией.

В организме человека костная ткань представлена почти исключительно пластинчатой формой. Ретикулофиброзная костная ткань встречается только как этап развития некоторых костей (теменных, лобных). У взрослых людей она находится в области прикрепления сухожилий к костям, а также на месте окостеневших швов черепа (стреловидного шва, чешуи лобной кости).

2. Клетки костной ткани

Клетки костной ткани – остеобласты, остеоциты, остеокласты. Основными клетками в сформированной костной ткани являются остеоциты . Это клетки отростчатой формы с крупным ядром и слабо выраженной цитоплазмой (клетки ядерного типа). Тела клеток локализуются в костных полостях (лакунах), а отростки – в костных канальцах. Многочисленные костные канальцы, анастомозируя между собой, пронизывают костную ткань, сообщаясь периваскулярным пространством, образуют дренажную систему костной ткани. В этой дренажной системе содержится тканевая жидкость, посредством которой обеспечивается обмен веществ не только между клетками и тканевой жидкостью, но и в межклеточном веществе.

Остеоциты являются дефинитивными формами клеток и не делятся. Образуются они из остеобластов.

Остеобласты (от греч. osteon — кость, blastos — зачаток) – это молодые клетки, создающие костную ткань, содержатся только в развивающейся костной ткани. В сформировавшейся кости они встречаются только в глубоких слоях надкостницы и в местах регенерации костной ткани после ее травмы. В развивающейся костной ткани остеобласты охватывают по периферии каждую костную пластинку, плотно прилегая друг к другу.

Форма этих клеток может быть кубической, призматической и угловатой. В цитоплазме остеобластов содержатся хорошо раз витая эндоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс Гольджи , много митохондрий, что свидетельствует о высокой синтетической активности этих клеток (рис. 37, А, Б). В них выявляются в значительных количествах РНК и высокая активность щелочной фосфатазы.

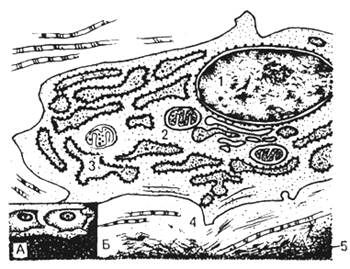

Рис. 37. Строение остеобласта (схема по Ю.И.Афанасьеву ).

А — на светооптическом уровне; Б — на субмикроскопическом уровне; 1 — ядро; 2 — цитоплазма; 3 — развитая гранулярная эндоплазматическая сеть; 4 — остеоид ; 5 — минерализованное вещество костной ткани.

Остеобласты синтезируют коллаген и гликозаминогликаны , которые затем выделяют в межклеточное пространство. За счет этих компонентов формируется органический матрикс костной ткани.

Эти клетки обеспечивают минерализацию межклеточного вещества посредством выделения солей кальция. Постепенно выделяя межклеточное вещество, они как бы замуровываются и пре вращаются в остеоциты. При этом внутриклеточные органеллы. В значительной степени редуцируются, синтетическая и секреторная активность снижается, и сохраняется функциональная активность, свойственная остеоцитам. Остеобласты, локализующиеся в камбиальном слое надкостницы, находятся в неактивном состоянии, синтетические и транспортные органеллы в них развиты слабо. При раздражении этих клеток (в случае травм, переломов костей и т. д.) в цитоплазме быстро развиваются зернистая ЭПС и пластинчатый комплекс, происходит активный синтез и выделение коллагена и гликозаминогликанов , формирование органического матрикса (костной мозоли), а затем и формирова ние дефинитивной костной ткани. Таким способом за счет деятельности остеобластов надкостницы происходит регенерация костей при их повреждении.

Остеокласты (от греч. osteon — кость и clastos – раздробленный ) – костеразрушающие клетки, в сформированной костной ткани отсутствуют, но содержатся в надкостнице и в местах разрушения и перестройки костной ткани. Эти клетки гематогенной природы способные разрушить обызвествленный хрящ и кость. Диаметр их достигает 90 мкм и более, и они содержат от 3 до нескольких десятков ядер (рис. 38, А, Б). Ф орма – овальная, но часть клетки, прилежащая к костной ткани, имеет плоскую форму. В плоской части можно выделить две зоны: центральную (гофрированную часть, содержащую много численные складки и отростки, и периферическая часть (прозрачную) тесно соприкасающуюся с костной тканью. В цитоплазме клетки, под ядрами, располагаются многочисленные лизосомы и вакуоли различной величины.

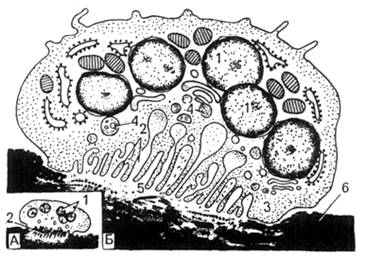

Рис. 38. Строение остеокласта (по Ю.И. Афанасьеву). А — на светооптическом уровне; Б — на субмикроскопическом уровне; 1 – ядро; 2- гофрированный край остеокласта; 3 — светлая зона; 4 — лизосомы; 5 — зона резорбции межклеточного вещества; 6 — минерализованное вещество.

Цитоплазма слабобазофильна , иногда оксифильна . Остеокласты располагаются обычно на поверхности костных перекладин. Та сторона остеокласта, которая прилежит к разрушаемой поверхности, богата цитоплазматическими выростами (гофрированная каемка); она является областью синтеза и секреции гидролитических ферментов. По периферии остеокласта находится зона плотного прилегания клетки к костной поверхности, которая как бы ферметизирует область действия ферментов. Эта зона цитоплазмы светлая, содержит мало органелл, за исключением микрофиламентов , состоящих из актина.

Периферический слой цитоплазмы над гофрированным краем содержит многочисленные мелкие пузырьки и более крупные – вакуоли. Полагают, что остеокласты выделяют СО 2 в окружающую среду, а фермент карбоангидраза, обнаруживаемый здесь, способствует образованию кислоты (Н2СО3) и растворению кальциевых соединений. Остеокласт богат митохондриями и лизосомами, ферменты которых ( коллагеназа и другие протеазы) расщепляют коллаген и протеогликаны матрикса костной ткани. В том месте, где остеокласт соприкасается с костным веществом, в последнем образуется лакуна. Один остеокласт может разрушить столько кости, сколько создают 100 остеобластов за это же время. Функции остеобластов и остеокластов взаимосвязаны и коррелируют с участием гормонов, простагландинов, функциональной нагрузкой, витаминами и др.

В процессе эмбрионального остеогистогенеза эти клетки играют очень важную роль и присутствуют в большом количестве.

Функциональная активность остеокласта проявляется следующим образом: в центральной (гофрированной) зоне основания клетки из цитоплазмы выделяются угольная кислота и протеолитические ферменты. Выделяющаяся угольная кислота вызывает деминерализацию костной ткани, а протеолитические ферменты разрушают органический матрикс межклеточного вещества. Фрагменты коллагеновых волокон фагоцитируются остеокластами и разрушаются внутриклеточно . Посредством этих механизмов происходит резорбция (разрушение) костной ткани, и потому остеокласты обычно локализуются в углублениях костной ткани. После разрушения костной ткани за счет деятельности остеобластов, выселяющихся из соединительной ткани сосудов, происходит построение новой костной ткани.

Остеоциты (от греч. osteon — кость, cytus — клетка) – это преобладающие по количеству дефинитивные клетки костной ткани, утратившие способность к делению. Они имеют отростчатую форму, компактное, относительно крупное ядро и слабобазофильную цитоплазму (рис. 39, А, Б). Органеллы развиты слабо. Наличие центриолей в остеоцитах не установлено.

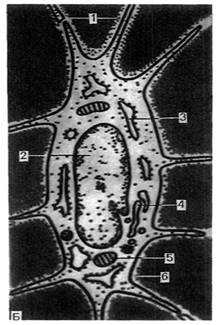

Рис. 39. Строение остеоцита (по Ю.И. Афанасьеву).

А — на светооптическом уровне; Б — на субмикроскопическом уровне; 1 — отростки остеоцитов; 2 — ядро; 3 — эндоплазматическая сеть; 4 — аппарат Гольджи ; 5 — митохондрии; 6 — остеоидное ( необызвествленное ) вещество кости по краю лакуны, в которой расположены остеоциты .

Костные клетки лежат в костных полостях, или лакунах, которые повторяют контуры остеоцита. Длина полостей колеблется от 22 до 55 мкм, ширина – от 6 до 14 мкм. Канальцы костных полостей заполнены тканевой жидкостью, анастомозируют между собой и с периваскулярными пространствами сосудов, заходящих внутрь кости. Обмен веществ между остеоцитами и кровью осуществляется через тканевую жидкость.

3. Межклеточное вещество костной ткани

Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного (аморфного) вещества, импрегнированного неорганическими солями кальция и коллагеновых волокон, образующих небольшие пучки в которых содержатся соли кальция. Волокна содержат в основном белок — коллаген I и V типов, они могут иметь беспорядочное (в ретикулофиброзной костной ткани) или строго ориентированное (в пластинчатой костной ткани) направление.

В основном веществе костной ткани по сравнению с хрящевой содержится относительно небольшое количество хондроитинсернои кислоты, но много лимонной и других кислот, образующих комплексы с кальцием, импрегнирующим органическую матрицу кости. Кроме коллагенового белка, в основном веществе, костной ткани обнаруживают неколлагеновые белки ( остеокальцин , сиалопротеин , остеонектин , различные фосфопротеины , протеолипиды , принимающие участие в процессах минерализации), а также гликозаминогликаны . Основное вещество кости содержит кристаллы гидроксиапатита, упорядоченно расположенные по отношению к фибриллам органической матрицы кости, а также аморфный фосфат кальция. В костной ткани обнаружено более 30 микроэлементов (медь, стронций, цинк, барий, магний и др.), играющих важнейшую роль в метаболических процессах в организме. Систематическое увеличение физической нагрузки приводит к нарастанию костной массы от 10 до 50 % вследствие высокой минерализации.

Органическое вещество матриксас костной ткани – представлено в основном белками коллагенового типа и липидами. По сравнению с хрящевой тканью в нем содержится относительно небольшое количество воды, хондроитинсерной кислоты, но много лимонной и других кислот, образующих комплексы с кальцием, импрегнирующим органическую матрицу кости.

Основное вещество костной ткани, как и других разновидностей соединительных тканей, состоит из гликозаминов и протеогликанов . В костной ткани содержится меньше хондроитинсерных кислот, но больше лимонной и других, которые образуют комплексы с солями кальция. В процессе развития костной ткани вначале образуется органический матрикс – основное вещество и коллагеновые волокна, а затем уже в них откладываются соли кальция. Они образуют кристаллы – гидрооксиапатиты , которые откладываются как в аморфном веществе, так и в волокнах. Обеспечивая прочность костей, фосфорнокислые соли кальция являются так же одновременно и депо кальция и фосфора в организме. Таким образом, костная ткань принимает участие в минеральном обмене организма.

Органические и неорганические компоненты в сочетании друг с другом определяют механические свойства – способность сопротивляться растяжению, сжатию и др. Из всех разновидностей соединительных тканей костная ткань обладает наиболее выраженными опорной, механической, защитной функциями для внутренних органов, а также является депо солей кальция, фосфора и др.

Несмотря на высокую степень минерализации, в костных тканях происходят постоянное обновление входящих в их состав веществ, постоянное разрушение и созидание, адаптивные перестройки к изменяющимся условиям функционирования. Морфофункциональные свойства костной ткани меняются в зависимости от возраста, мышечной деятельности, условий питания, а также под влиянием деятельности желез внутренней секреции, иннервации и др.

4. Грубоволокнистая и пластинчатая костная ткань

Ретикулофиброзная или грубоволокнистая костная ткань встречается главным образом у зародышей. У взрослых ее можно обнаружить на месте заросших черепных швов, в местах прикрепления сухожилий к костям. Беспорядочно расположенные коллагеновые волокна образуют в ней толстые пучки, отчетливо заметные микроскопически даже при сравнительно небольших увеличениях.

Пластинчатая костная ткань – наиболее распространенная разновидность костной ткани во взрослом организме. Она состоит из костных пластинок.

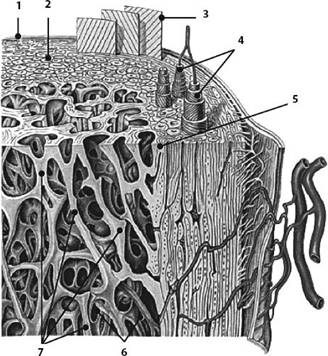

Рис. 40. Строение трубчатой кости (по В. Баргману ):

1 – надкостница; 2 – компактное вещество кости; 3 – слой наружных окружающих пластинок; 4 – остеоны; 5 – слой внутренних окружающих пластинок; 6 – костномозговая полость; 7 – костные перекладины губчатой кости.

Толщина и длина последних колеблется от нескольких десятков до сотен микрометров. Они не монолитны, а содержат фибриллы, ориентированные в различных плоскостях. В центральной части пластин фибриллы имеют преимущественно продольное направление, по периферии – прибавляется тангенциальное и поперечное направления. Пластинки могут расслаиваться, а фибриллы одной пластинки могут продолжаться в соседние, создавая единую волокнистую основу кости. Кроме того, костные пластинки пронизаны отдельными фибриллами и волокнами, ориентированными перпендикулярно костным пластинкам, вплетающимися в промежуточные слои между ними, благодаря чему достигается большая прочность пластинчатой костной ткани (рис. 40). Из этой ткани построены компактное и губчатое вещества в большинстве плоских и трубчатых костей скелета.

Гистологическое строение трубчатой кости как органа.

Трубчатая кость как орган построена из пластинчатой костной ткани (кроме бугорков). Надкостница покрывает тело или диафиз трубчатой кости, а суставные поверхности эпифизов покрыты суставным хрящом – разновидностью гиалинового хряща. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.

Компактное вещество, образующее диафиз кости, состоит из костных пластинок, толщина которых колеблется от 4 до 12-15 мкм. Костные пластинки располагаются в определенном порядке, образуя сложные образования – гаверсовы системы или остеоны. Остеоны являются структурными единицами компактного вещества трубчатой кости (рис. 41). Они представляют собой цилиндрические образования, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных друг в друга. В костных пластинках и между ними располагаются тела костных клеток и их отростки, замурованные в костном межклеточном веществе. Каждый остеон отграничен от соседних остеонов так называемой спайной линией, образованной основным веществом, цементирующим их. В центральном канале остеона проходят кровеносные сосуды с сопровождающей их соединительной тканью и остеогенными клетками.

В диафизе различают три слоя: наружный слой общих пластинок, средний, образованный концентрически напластованными вокруг сосудов костными пластинками – остеонами и называемый остеонным слоем (рис. 41), и внутренний слой общих пластинок. Наружные общие или генеральные пластинки не образуют полных колец вокруг диафиза кости, перекрываются на поверхности следующими слоями пластинок. Внутренние общие пластинки хорошо развиты только там, где компактное вещество кости непосредственно граничит с костномозговой полостью. В местах, где компактное вещество переходит в губчатое , его внутренние общие пластинки продолжаются в пластинки перекладин губчатого вещества.

В наружных общих пластинках залегают прободающие ( фолькмановы ) каналы, по которым из надкостницы внутрь кости входят сосуды. Со стороны надкостницы в кость под разными углами проникают коллагеновые волокна. Эти волокна получили название прободающих ( шарпеевых ) волокон. Чаще всего они разветвляются только в наружном слое общих пластинок, но могут проникать и в средний остеонный слой, но никогда не входят в пластинки остеонов.

Источник