Грибы

Грибы — царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов, имеющих ряд общих черт с растениями и животными, но и ряд особенностей, которые отличают их от упомянутых царств. По способу питания грибы могут быть сапротрофами и паразитами.

Строение грибов

Ключевыми особенностями клетки гриба является наличие клеточной стенки из хитина. Запасным питательным веществом, как и у животных, служит гликоген. В пищевых цепях грибы занимают позицию редуцентов, разрушая органические вещества мертвых животных и растений. К фотосинтезу грибы не способны (у них отсутствуют пластиды — хлоропласты), неподвижны, дышат кислородом.

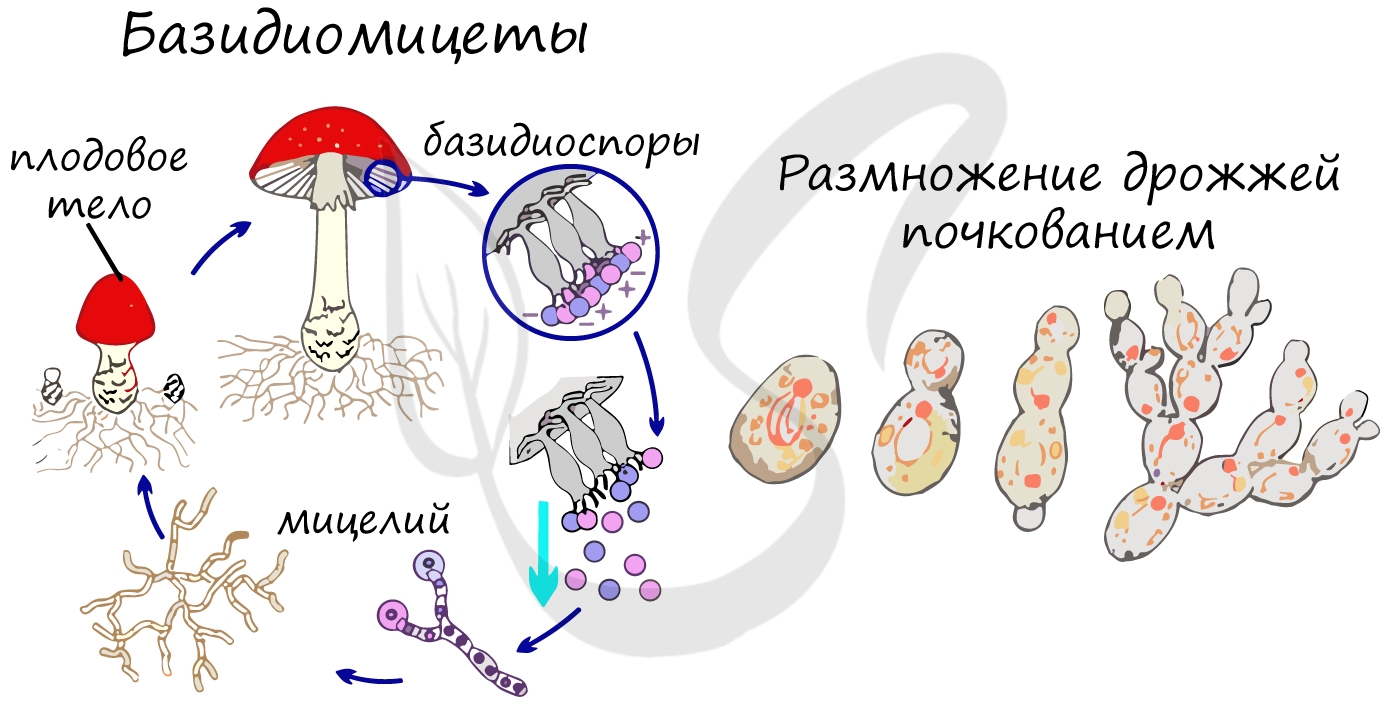

Некоторые грибы образуют плодовые тела, в обиходе называемые — грибы. Плодовое тело служит для образования спор в ходе полового процесса.

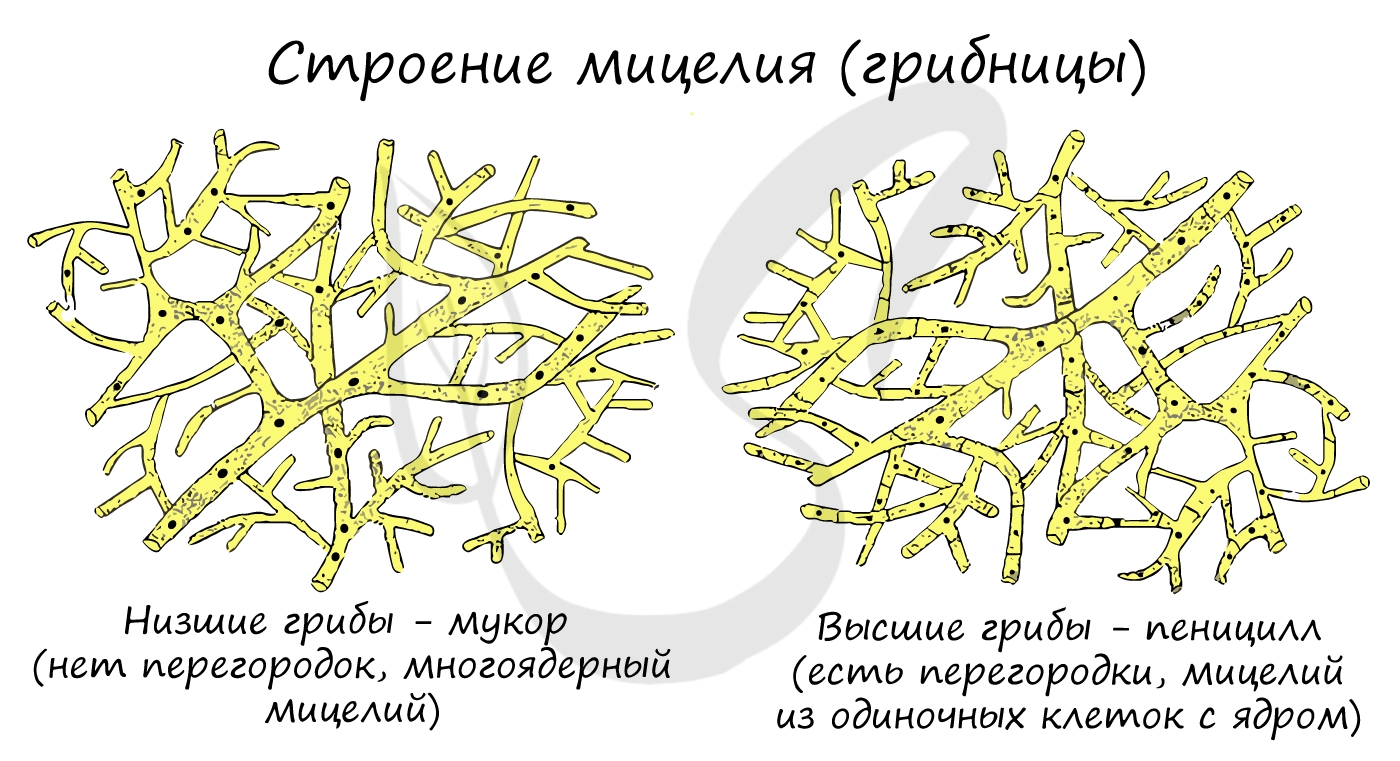

Тело гриба состоит из нитей — гифов, которые многократно переплетаются друг с другом, в результате чего образуется мицелий (греч. mykes — гриб), или грибница. Гифы гриба разрастаются в питательной среде, на субстрате, и представляют собой вегетативные органы гриба.

Рост гриба ни чем не ограничен, только размером самого субстрата. Таким образом, если мы представим себе буханку хлеба размером с земной шар и благоприятными условиями, то плесневый гриб, мукор, занял бы все это пространство, пока субстрат не закончился.

Гифы грибов, сплетаясь с корнями растений образуют микоризу (греч. mykes — гриб + rhiza — корень), или грибокорень. Это особая форма взаимоотношений между видами — симбиоз (точнее — мутуализм), при котором оба организма извлекают взаимную выгоду из отношений.

Гифы гриба увеличивают площадь всасывания воды из почвы для растения: гриб делится водой с зеленым другом)) А растение в процессе фотосинтеза создает органическое вещество, которым делится с грибом, что оказывается весьма полезно для него.

Сходство грибов и животных

Сходство между грибами и животными заключается в следующем:

И для животных, и для грибов характерен гетеротрофный тип питания — поглощение готовых органических веществ.

Продукт обмена веществ

Как и у животных, конечным продуктом обмена веществ у грибов является мочевина.

В состав клеточной стенки грибов входит тот же биополимер (полисахарид) — хитин, который образует наружный скелет членистоногих.

Запасное питательное вещество

Запасным питательным веществом грибов и животных является гликоген.

В клетках грибов, как и животных, отсутствуют пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты — они встречаются только в клетках растений.

Высшие и низшие грибы

Все грибы подразделяются на высшие и низшие. Это разделение основано на строении мицелия: у низших грибов мицелий не имеет перегородок (неклеточный), гифы могут отсутствовать. К ним относятся мукор, фитофтора, стригущий лишай.

Высшие грибы имеют мицелий, разделенный перегородками (септами), могут образовывать плодовые тела. К высшим грибам относятся пеницилл, дрожжи, спорынья, шляпочные грибы.

Размножение грибов

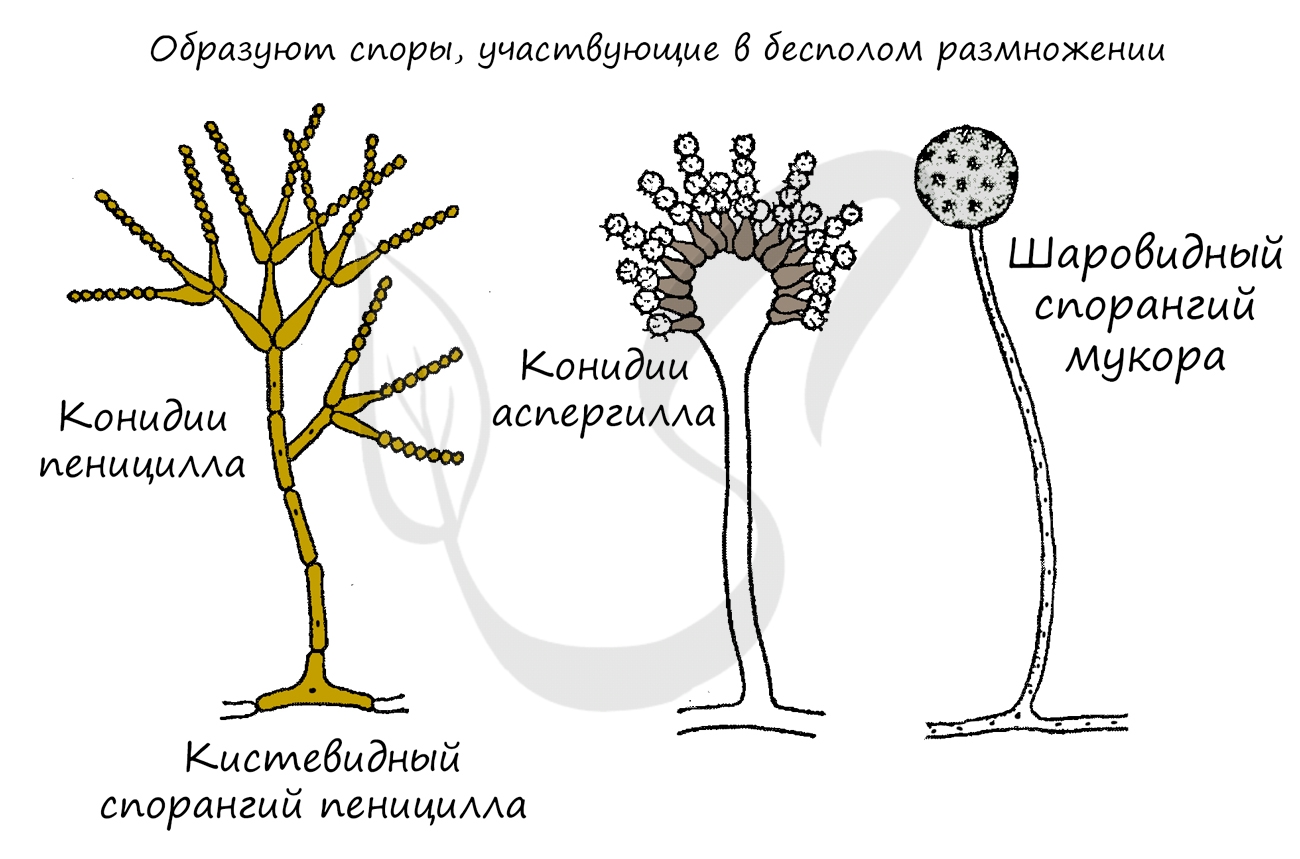

Возможно вегетативное, бесполое и половое размножение. Вегетативное осуществляется с помощью деления мицелия на отдельные части: из каждой части в дальнейшем разрастается гриб.

Бесполое размножение происходит благодаря спорообразованию. На концах гиф или в спорангиях (на конидиеносцах) образуются споры. Конидиеносцы представляют собой разветвленные концевые участки гиф. Спора, попав в благоприятную среду, прирастает и дает начало новому мицелию гриба.

Половое размножение заключается в образовании сперматозоидов в антеридиях и яйцеклеток в оогониях. После образования зиготы (2n) у многих грибов сразу же происходит зиготическая редукция — зигота делится мейозом, образовавшиеся клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом.

У сумчатых грибов в плодовых тела развиваются специальные сумки (аски), в которых образуются гаплоидные споры. Они прорастают в мицелий, на котором из антеридиев образуются сперматозоиды (n), а из овогний — яйцеклетки (n). При их слиянии образуется зигота (2n), которая три раза делится мейозом на 8 аскоспор (n).

У базидиомицет (мухомор, сыроежка, подосиновик красный, подберёзовик, шампиньон, опенок, рыжик, лисичка) сумки отсутствуют. Размножение происходит с помощью базидиоспор, которые развиваются на базидиях открыто. У них происходит соматогамия — слияния 2 клеток вегетативного мицелия.

Особо отметим дрожжи, которые способны к почкованию. При почковании на клетке появляется утолщение, которое постепенно растет и превращается в полноценную дочернюю особь.

Грибы паразиты и возбудители болезней

Около 30-40% грибов являются паразитами и возбудителями болезней растений и животных. Заболевания, которые вызывают грибы, носят название — микозы.

Среди возбудителей болезней культурных растений следует отметить:

- Спорынья ржи

Паразитирует на злаковых растениях. При поражении растения на месте плодов (зерновок) вырастают черные образования — склероции, по своему строению являющиеся переплетениями гифов гриба. Спорынья может заразить новые растения, если ее споры достигнут завязи пестика.

Склероции содержат токсичные вещества, которые, если попадут в муку, могут привести к серьезному отравлению человека вплоть до летального исхода.

Эти грибы способны вызывать заболевания пшеницы, кукурузы, ржи. Внешне заболевание проявляется черными, кажущимися обугленными колосками, которые в действительности наполнены спорами гриба черного цвета.

Хлебная (линейная) ржавчина

В цикле развития этого паразита присутствуют два хозяина: «весенний» — барбарис, «летний» — пшеница и другие злаки. Споры характерного красно-ржавого цвета в количестве нескольких поколений образуются за одно лето.

Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Гриб проникает в клетки растений и питается их содержимым, приводя к гибели растения. Внешне проявляется как белый пушок на листьях, клубнях (у картофеля). Со временем темнеет из-за разрушения клеток растения.

Мучнистая роса значительно снижает урожаи картофеля, томатов и других культурных растений.

Фитофтора относится к низшим грибам. Гриб проникает в клетки подземных и надземных органов растений, питается их содержимым, приводя к увяданию, усыханию и гибели растения. Внешне проявляется как пятнышки буро-серозного цвета, окруженные кольцом белого цвета.

Фитофтора снижает урожаи картофеля, баклажанов, томатов, перца, клубники и других культурных растений.

Шляпочные грибы

Шляпочные грибы особенны тем, что помимо грибницы способны образовывать плодовые тела, которые состоят из шляпки и ножки. Нижняя сторона шляпки может напоминать отверстия тонких трубочек или пластинок.

Из-за такой разницы во внешнем виде все грибы делятся на трубчатые и пластинчатые. К трубчатым грибам относятся: подберезовик, масленка, белый гриб. К пластинчатым: опенок, сыроежка, рыжики, шампиньоны, волнушки.

На пластинках и трубочках образуются споры, которые падают на землю и, попав в благоприятные условия, прорастают в мицелий. Из мицелия вновь вырастает плодовое тело.

Разветвленные гифы гриба всасывают из почвенного раствора необходимые воду и минеральные вещества. Часто грибы могут расти только образовав микоризу с корнями деревьев, для них такой симбиоз — единственный источник органических веществ.

В то же время другим грибам, например шампиньонам, образование микоризы совершенно необязательно. Эта особенность физиологии делает шампиньоны отличным вариантом для искусственного разведения.

Среди шляпочных грибов выделяют съедобные грибы (волнушка, сыроежка, лисичка, масленок) и ядовитые. Наиболее ядовиты следующие грибы: бледная поганка, мухоморы, ложные лисички, ложные опята.

Антибиотики

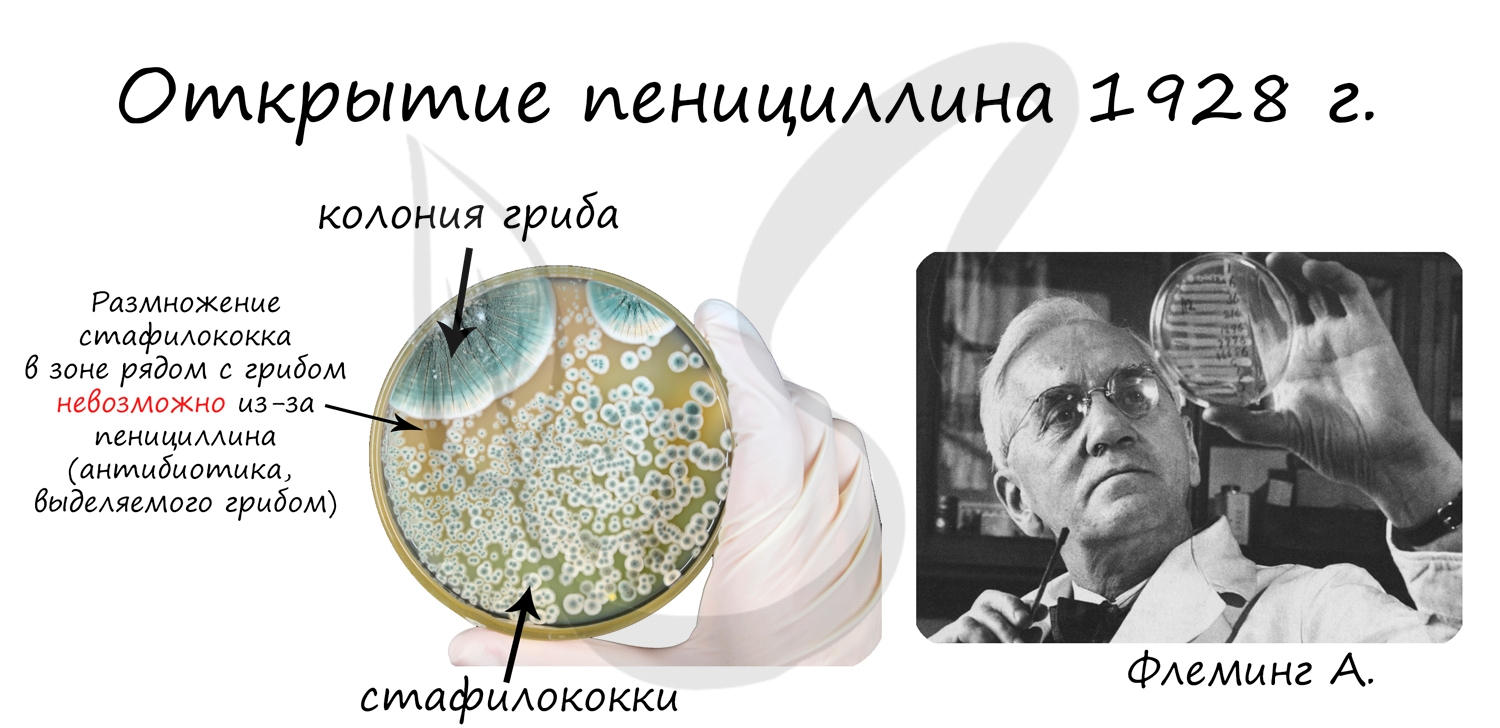

Открытие пенициллина — первого антибиотика, вырабатываемого грибом пенициллом — чистая случайность, спасшая десятки миллионов жизней! Эта «революция» случилась 28 сентября 1928 года, в лаборатории блестящего исследователя (и к счастью — чрезвычайного растяпы!) Александра Флеминга.

В августе 1928 он отправился в отпуск с семьей, и неопрятно положил в углу своего стола лабораторную посуду с колониями стафилококка. Вернувшись из отпуска 3 сентября 1928 года, он обнаружил, что на одной пластине со стафилококками появились плесневые грибы.

Удивительно, но стафилококки погибали и не могли расти и размножаться вокруг плесени. Неизвестное химическое вещество (позднее названное пенициллином) останавливало размножение бактерий. Это было открытие первого антибиотика, который показал потрясающий результат: стало возможным лечение многих инфекционных болезней, больные обретали вторую жизнь с помощью гениального изобретения природы — антибиотиков.

Лишайники

Лишайники — группа организмов, которые образованы облигатным симбиозом гриба и водоросли (возможен вариант цианобактерии и гриба). Среди лишайников различают:

- Накипные (корковые) — практически неотделимы от субстрата, срастаются с ним

Представители накипных лишайников: лицедея, леканора.

Представители листоватых лишайников: пармелия, ксантория.

Представители кустистых лишайников: ягель (олений мох), кладония, цетрария (исландский мох).

Хочется предупредить частую ошибку. В тундре произрастает олений мох — на самом деле никакой он не мох! Это лишайник, по-другому олений мох называется ягель. Этот кустистый лишайник служит основным источником корма для северных оленей.

Лишайники являются маркером: они растут преимущественно в экологически чистых местах, в городских условиях встречаются редко.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Размножение грибов

Органеллы грибковой клетки

Клетки грибов могут иметь самый различный облик, но все они сходны между собой набором основных структур, особенно на уровне клеточных органелл. К этим органеллам относятся: клеточное ядро, митохондрии, рибосомы, элементарные мембраны, клеточная стенка, микросомы и подобные им органеллы и др.

Клеточное ядро – содержит в себе важнейшую наследственную информацию и передает ее дальше. Его основной компонент – хромосомы, которых всегда несколько (в бактериальной клетке хромосома одна); их генетическая функция определяется дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Кроме того, в ядре имеются нуклеоплазма и чаще всего одно ядрышко.

Митохондрии содержат ферменты дыхательной цепи, окислительного фосфорилирования и цикла лимонной кислоты.

Рибосомы –органеллы синтеза белка. Основной компонент рибосом – РНК – образуется на ядерной ДНК и вместе с белками накапливается в ядрышке или ядерном колпачке. В цитоплазме часть рибосом располагаются беспорядочно, однако большинство их прикреплено к мембранам эндоплазматического ретикулума, митохондриям, другим органеллам или частицам.

Элементарные мембраны. К ним относятся: эндоплазматический ретикулум – сеть двойных ламелл (элементарных мембран), трубочек и шаровидных частиц. Основные компоненты представлены липидами, белками, липопротеинами. Система эндоплазматического ретикулума служит для внутриклеточного транспорта веществ и образует почти все поверхности раздела в цитоплазме.

Микросомы и подобные им органеллы рассматривают как проявление адаптивных ферментативных возможностей гриба.

Клеточная стенка, как правило, содержит хитин, маннан, глюканы; другие вещества, в частности целлюлоза, встречаются лишь изредка. Будучи самостроящейся, постоянно расширяющейся и изменяющейся по мере роста и развития структурой, клеточная стенка является экскреторной органеллой, относящейся к так называемой параплазме, однако может содержать ферменты и другие высокоактивные вещества. Общее понятие «антигены клеточной стенки» отражает важные серологические свойства грибковой клетки, которые, как и прочие свойства ее стенки, меняются в зависимости от стадии жизненного цикла.

Размножение грибов происходит половым (совершенные грибы) и неполовым (несовершенные грибы) путем. Оно может быть вегетативным и репродуктивным. Вегетативное размножение происходит без специальных или с помощью малоспециализированных органов. Репродуктивное размножение осуществляется при помощи специальных органов воспроизведения.

Механизмы размножения грибов весьма разнообразны: деление, прорастание, почкование клеток и спорообразование.

Для вегетативной фазы развития грибов характерно бесполое размножение и образование особых органов, обеспечивающих рост таллома. В этот период увеличение биомассы гриба происходите основном за счет деления, прорастания и почкования. Образуются особые органы, обеспечивающие прорастание гриба, поселение на хозяине, заражение и разрастание, увеличение биомассы.

Деление происходит за счет удлинения тела клетки и образования ниточки мицелия, которая делится поперечно, на оболочке появляются перетяжки и молодые клетки отделяются одна от другой.

Прорастание является частой формой размножения. Оно обеспечивает развитие мицелиальной основы гриба (грибницы) и проявляется в виде выпячивания (росток) стенки протопласта соответствующих клеток по ходу или по бокам мицелия. Достигнув соответствующих размеров, росток отграничивается перегородкой от материнской клетки и продолжает развиваться, обеспечивая формирование грибницы.

Почкование осуществляется за счет образования на поверхности клетки небольшого выпячивания, в которое поступает часть протоплазмы и ядро материнской клетки — образуется почка, которая затем отделяется и превращается в самостоятельную клетку. В результате почкования образуются скопления округлых, дрожжеподобных клеток, которые при малом увеличении микроскопа напоминают шары или гранулы. Этот вид размножения характерен для дрожжеподобных грибов рода Candida.

Для поселения на хозяине грибы образуют особые органы прикрепления (апрессории, гифоподии и т. п.). У дерматофитов образуются перфорирующие органы, представляющие собой многоклеточные образования, выполняющие несколько функций: прикрепление к субстрату, внедрение в него (в кожу, волосы, ногти) и поглощение питательных веществ. При внедрении в клетки эпидермиса и прорастании через внутренние клеточные стенки хозяина паразитические грибы, как правило, образуют специфические, чаще всего очень тонкие, инфекционные и перфорационные гифы.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник