- Основные типы деления эукариотических клеток

- Делим на два

- Амитоз – прямое деление клетки путём перетяжки или инвагинации. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется аппарат деления. Амитоз. — презентация

- Похожие презентации

- Презентация на тему: » Амитоз – прямое деление клетки путём перетяжки или инвагинации. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется аппарат деления. Амитоз.» — Транскрипт:

- Биология в лицее

Основные типы деления эукариотических клеток

Чередование поколений с бесполым и половым размножением

Большинство организмов, обычно размножающихся бесполым путем, способно к половому размножению. При этом ряд поколений с бесполым размножением сменяется поколением особей, размножающихся с помощью гамет или же осуществляющих половой процесс. Вслед за этим вновь наблюдается бесполое размножение. Смена (чередование) половых и бесполых поколений происходит у разных видов с разной периодичностью, регулярно или через неодинаковые промежутки времени.

Первичное чередование поколений заключается в смене полового размножения спорообразованием. Оно наблюдается у представителей классов споровиков, жгутиконосцев, некоторых растений и отражает сохранение в филогенезе соответствующих организмов как более древней (бесполой), так и более прогрессивной (половой) форм размножения. Вторичное чередование поколений заключается в переходе на некоторых стадиях жизненного цикла к бесполому или партеногенетическому размножению животных, освоивших половое размножение. Оно распространено у кишечнополостных, членистоногих.

Включение в цикл развития организмов, размножающихся преимущественно бесполым путем, полового поколения время от времени активизирует комбинативную изменчивость и этим способствует преодолению генетического однообразия потомков, расширяя эволюционные и экологические перспективы группы.

Выделяют три способа деления эукариотических клеток:

1. Амитоз (или прямое деление клетки), происходит в соматических клетках эукариот реже, чем митоз. Впервые он описан немецким биологом Р. Ремаком в 1841г., термин предложен гистологом В. Флеммингом позднее – в 1882г. В большинстве случаев амитоз наблюдается в клетках со сниженной митотической активностью: это стареющие или патологически измененные клетки, часто обреченные на гибель (клетки зародышевых оболочек млекопитающих, опухолевые клетки и др.). При амитозе морфологически сохраняется интерфазное состояние ядра, хорошо видны ядрышко и ядерная оболочка. Репликация ДНК отсутствует. Спирализация хроматина не происходит, хромосомы не выявляются. Клетка сохраняет свойственную ей функциональную активность, которая почти полностью исчезает при митозе. При амитозе делится только ядро, причем без образования веретена деления, поэтому наследственный материал распределяется случайным образом. Отсутствие цитокинеза приводит к образованию двуядерных клеток, которые в дальнейшем не способны вступать в нормальный митотический цикл. При повторных амитозах могут образовываться многоядерные клетки.

2. Мито́з (от греч. mitos — нить) — непрямое деление клетки, кариокинез, наиболее распространенный способ репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении реплицированных хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.

3. Мейоз (от греч. meiosis — уменьшение) или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической клетки с уменьшением числа хромосом в два раза.

Жизненный цикл клетки.

Жизненный цикл клетки представляет собой промежуток времени от момента возникновения клетки в результате деления до ее гибели или до последующего деления.

В это время клетка растет, специализируется и выполняет свои функции в составе ткани и органов многоклеточного организма. В некоторых тканях, где клетки непрерывно делятся, жизненный цикл совпадает с митотическим циклом.

Совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов в период подготовки клетки к делению, а также на протяжении самого митоза называется митотическим циклом.

Различают два периода Ж.Ц.: интерфазу и митоз. Интерфаза, в свою очередь, подразделяется на 3 этапа: предсинтетический, ситетический, постсинтетический. G1 следует сразу за делением. В это время в клетке происходит синтез и накопление РНК и белков, необходимые для образования клеточных структур. Это самый длительный период, когда клетка выполняет все необходимые ей функции. В S периоде происходит самоудвоение ДНК и поэтому к концу периода его количество удваивается. В G2 периоде идет накопление энергии в виде молекул АТФ, необходимой для последующего деления.

Деление клетки включает 2 этапа: деление ядра — кариокинез, деление цитоплазмы — цитокинез.Биологическое значение митоза заключается в точном идентичном распределении генетической информации между дочерними клетками. В процессе митоза последовательно протекает пять фаз: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза, телофаза.

В начале профазы в ядре становятся видны тонкие нити — это профазные хромосомы. По мере спирализации ДНК хромосомы укорачиваются и утолщаются. Одновременно происходит разрушение ядрышка. Часть его расходуется на спирадизацию хромосом. К концу профазы хорошо видно, что каждая X состоит из 2-х хроматид, т.е. количество ДНК удвоено (2n4c). В это время происходит образование веретена деления. Профаза завершается распадом ядерной оболочки.

В прометафазеX располагаются свободно в цитоплазме в области бывшего ядра и начинают движение к экватору клетки, т.к. в центре цитоплазма разжижается и это способствует свободному перемещению X. Кроме этого, в цитоплазме продолжает формироваться веретено деления.

В метафазу X характеризуются пиком спирализации, щель между хроматидами максимальна, соединяются они только в области центромер. Хромосомы располагаются в области экватора и лежат в одной плоскости. Нити веретена прикрепляются к центромерам.

Анафазаначинается с одновременного расхождения хроматид (сестринских хромосом) к полюсам клетки.

Телофаза— стадия реконструкции дочерних ядер. В это время происходят процессы противоположные таковым в профазу. Хромосомы деспирализуются, востанавливается ядрышко и ядерная оболочка. Параллельно этому идет цитокинез. В клетках животных этот процесс начинается с образования в экваториальной зоне перетяжки, которая, все более углубляясь, отделяет наконец, сестринские клетки друг от друга. В клетках растений разделение цитоплазмы начинается во внутренней области материнской клетки. Здесь мелкие пузырьки ЭПС сливаются, образуя клеточную мембрану.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Делим на два

Митоз, мейоз и другие клеточные красоты

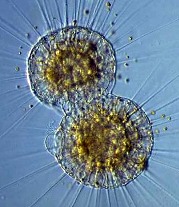

Фотография: ZEISS Microscopy / Flickr.com

Вчера биологи отмечали день рождения основателя цитогенетики Вальтера Флемминга. Он впервые обнаружил в клетке интенсивно окрашивающиеся структуры и назвал их хроматином. Позднее он обнаружил связь хроматина с хромосомами, которые получили свое современное название благодаря немецкому анатому и гистологу Генриху Вильгельму Вальдейеру. Особую известность Флеммингу принесли его исследования строения и деления клетки. Флемминг впервые ввел термин «митоз», обозначающий непрямое деление клетки.

Мы подготовили иллюстрированный обзор главных объектов исследования Флемминга.

Электронная микроскопия клетки

Фотография: Itayba / Wikimedia Commons

У эукариотических клеток существет два способа деления: митоз и мейоз. Первый из них встречается гораздо чаще второго, но второй имеет ключевое значение для полового размножения.

Митоз — он же кариокинез или непрямое деление — это деление ядра эукариотической клетки с сохранением числа хромосом. У многоклеточных животных это единственный способ деления любых клеток за исключением половых. Для удобства изучения биологи делят митотический процесс на четыре стадии в зависимости от того, как выглядят в это время хромосомы в световом микроскопе. В митозе выделяют профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

В профазе происходит «архивирование», компактизация генетического материала перед делением; хромосомы спирализуются — укорачиваются и утолщаются и становятся заметны в световой микроскоп. На этом этапе они состоят из двух связанных между собой сестринских хроматид. Одновременно со спирализацией хромосом исчезает ядрышко и разрывается ядерная оболочка. После ее распада хромосомы свободно и беспорядочно лежат в цитоплазме. Центриоли расходятся к полюсам клетки. В конце профазы начинает формироваться веретено деления.

Источник

Амитоз – прямое деление клетки путём перетяжки или инвагинации. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется аппарат деления. Амитоз. — презентация

Презентация была опубликована 8 лет назад пользователемАртем Русанов

Похожие презентации

Презентация на тему: » Амитоз – прямое деление клетки путём перетяжки или инвагинации. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется аппарат деления. Амитоз.» — Транскрипт:

3 Амитоз – прямое деление клетки путём перетяжки или инвагинации. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется аппарат деления. Амитоз не обеспечивает равномерного распределения хромосом между дочерними клетками. Обычно свойственен стареющим клеткам.

4 Митоз – непрямое деление клетки. Основной способ деления эукариотических клеток, сопровождающийся сложной реконструкцией ядерного аппарата.

7 хромосомы центромера Хроматиды

8 Фазы митоза Профаза МетафазаАнафаза Телофаза 1 Телофаза 2 цитокинез

9 Митоз животной клетки Митоз растительной клетки

10 Образование генетически равноценных клеток, преемственность в ряду клеточных поколений. Обеспечение эмбрионального развития и роста организмов. Регенерация органов и тканей. Основа бесполого размножения организмов.

11 Мейоз – способ деления клеток, в ходе которого осуществляется редукция числа хромосом вдвое. У животных мейоз идёт на этапе гаметогенеза, у высших растений – на этапе спорогенеза. Мейоз – способ деления клеток, в ходе которого осуществляется редукция числа хромосом вдвое. У животных мейоз идёт на этапе гаметогенеза, у высших растений – на этапе спорогенеза.

12 Первое деление мейоза (редукционное) Поздняя профаза I Метафаза I

13 Первое деление мейоза (редукционное) Анафаза IТелофаза I

14 Интеркинез (интерфаза) между I и II делениями мейоза

15 Второе деление мейоза (эквационное) Профаза II Метафаза II

16 Второе деление мейоза (эквационное) Анафаза II Телофаза II

17 Цитокинез II-го деления мейоза

18 Обеспечивается уменьшение числа хромосом (n) и, как следствие, поддержание определённого числа хромосом. Обеспечение разнообразия генетического состава гамет в результате кроссинговера

19 МитозМейоз 1. Происходит в соматических клетках 1. Происходит в созревающих половых клетках 2. Лежит в основе бесполого размножения 2. Лежит в основе полового размножения 3. Одно деление3. Два последовательных деления 4. Удвоение молекул ДНК происходят в интерфазе перед делением 4. Удвоение молекул ДНК происходит только перед первым делением, перед вторым делением интерфазы нет 5. Нет конъюгации5. Есть конъюгация 6. В метафазе удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору отдельно 6. В метафазе удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору парами (бивалентами) 7. Образуются две диплоидные клетки (соматические клетки) 7. Образуются четыре гаплоидные клетки (половые клетки

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Все новые клетки возникают путем деления уже существующей клетки, реализуя основной закон жизни: «клетка – от клетки». Этот процесс наблюдается и у одноклеточных, и у многоклеточных организмов.

У одноклеточных организмов деление клетки лежит в основе бесполого размножения, ведущего к увеличению их численности. У многоклеточных организмов деление лежит в основе формирования самого организма. Начав свое существование с одной клетки (зиготы), благодаря многократно повторяющемуся делению они создают путем бесполого размножения миллиарды новых клеток: таким образом идет рост организма, обновление его тканей, замена постаревших и отмерших клеток. Клеточное деление не прекращается на протяжении всей жизни организма – от рождения до смерти.

Все замены клеток в организме осуществляются путем их постоянного деления.

Деление клеток – сложный процесс бесполого размножения. Образовавшиеся новые дочерние клетки обычно становятся способными к делению после некоторого периода своего развития. Это обусловлено тем, что делению должно предшествовать удвоение внутриклеточных органоидов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. В противном случае в дочерние клетки попадало бы все меньше и меньше органоидов. Дочерняя клетка для нормального функционирования, подобно родительской, должна получить наследственную информацию о своих основных признаках, заключенную в хромосомах. Без этой информации клетка не сможет синтезировать те нуклеиновые кислоты и белки, которые ей потребуются. А это значит, что каждой дочерней клетке при делении необходимо получить копию хромосом с наследственной информацией от родительской клетки.

Самовоспроизведение путем деления – общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Однако этот процесс происходит неодинаково у клеток прокариот и эукариот.

Деление клеток у прокариот. Клеточное деление прокариот обусловлено особенностями строения их клеток. У прокариотических клеток нет ядра и хромосом. Поэтому клетки размножаются простым делением. Ядерное вещество у бактерий представлено одной кольцевой молекулой ДНК, которую условно считают хромосомой. ДНК имеет вид кольца и обычно прикреплена к клеточной мембране. Перед делением бактериальная ДНК удваивается, и каждая из них, в свою очередь, прикрепляется к клеточной мембране. По завершении удвоения ДНК клеточная мембрана врастает между образовавшимися двумя молекулами ДНК. Таким образом, цитоплазма оказывается поделенной на две дочерние клетки, в каждой из которых содержится по идентичной кольцевой молекуле ДНК.

Деление клеток у эукариот. В клетках эукариот молекулы ДНК заключены в хромосомах. Хромосомы играют главную роль в процессе клеточного деления. Они обеспечивают передачу всей наследственной информации и участие в регуляции процессов обмена веществ у дочерних клеток. Распределением хромосом между дочерними клетками и передачей каждой из них строго одинакового набора хромосом достигается преемственность свойств в ряду поколений организмов.

При делении ядро эукариотической клетки проходит ряд последовательно и непрерывно идущих друг за другом стадий. Этот процесс называют митозом (греч. mitos – «нить»).

В результате митоза происходит сначала удвоение, а затем равномерное распределение наследственного материала между двумя ядрами возникающих дочерних клеток.

Рассмотрим, что же происходит в ядре на разных стадиях деления.

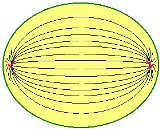

Профаза — первая стадия митоза, во время которой происходит конденсация и спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки. В цитопламе из микротрубочек формируется аппарат для растаскивания хромосом – веретено деления .

Ахроматиновое веретено деления — система микротрубочек, образующихся в делящейся клетке при митозе в период поздней профазы и ранней метафазы. Ахроматиновое веретено состоит из опорных и тянущих нитей и может занимать до половины объёма клетки.

Метафаза — стадия митоа, во время которой завершается образование веретена деления. Пары спирализованных хромосом выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, образуя метафазную пластинку. Один конец нитей веретена прикреплен к центромерам. На этой стадии митоза удобнее всего подсчитывать количество хромосом в клетке.

Анафаза — третья фаза деления клетки. В анафазе хроматиды теряют связь друг с другом в результате разделения центромер, становятся самостоятельными дочерними хромосомами и начинают быстро двигаться к полюсам клетки.

Телофаза — заключительная фаза митоза. В телофазе происходит набухание и деспирализация хромосом, формируются ядра и ядрышки, происходит обособление двух дочерних клеток.

Одновременно с телофазой начинается разделение цитоплазмы. Вначале образуется перетяжка (перегородка) между дочерними клетками. Спустя некоторое время содержимое клетки оказывается разделенным. Так появляются новые дочерние клетки с цитоплазмой вокруг новых одинаковых ядер. После этого снова начинается подготовка к делению теперь уже новой клетки, и весь цикл повторяется непрерывно, если имеются благоприятные условия.

Деление цитоплазмы с обособлением двух дочерних клеток назвается цитокинезом. Если цитокинеза не происходит, то формируются многоядерные клетки.

Выполните виртуальную лабораторную работу » Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растений»

Если бы дочерние клетки не получали точных копий ДНК материнской клетки, они перестали бы быть похожими друг на друга, что привело бы к невозможности существования данного вида. Чтобы этого не случилось, ДНК должна идеально реплицироваться и каждая дочерняя клетка при клеточном делении должна получать её копию.

Процесс митоза занимает около 1–2 ч. Продолжительность его различается у разных типов клеток и тканей. Зависит он также и от условий окружающей среды.

Деление ядра и, следовательно, клетки идет непрерывно, до тех пор пока в клетке имеются средства, обеспечивающие ее жизнедеятельность.

Источник