Голосеменные

Спешу обрадовать, мы добрались до изучения семенных растений! К ним относятся голосеменные и покрытосеменные (цветковые). До этого размножение шло только с помощью спор: у мхов, папоротников, хвощей и плаунов — высших споровых растений. Настало время открыть новую интересную главу этой книги, посвященную растениям, которые размножаются с помощью удивительного изобретения природы — семени.

Голосеменные — распространенная древняя группа растений, включающая небольшое число видов. Главной особенностью данной группы являются «голо» (то есть открыто) лежащие семяпочки и, в дальнейшем, развивающиеся из них семена. Иными словами, у голосеменных растений отсутствуют замкнутые вместилища для семян.

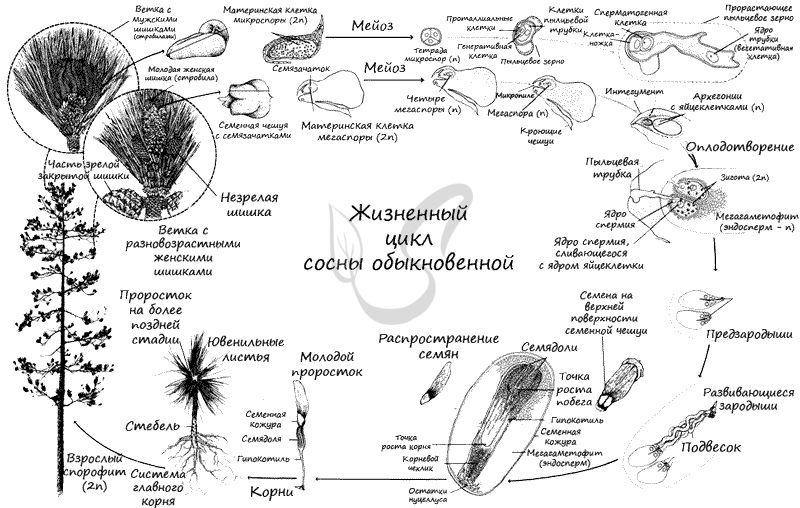

На примере типичного представителя — сосны обыкновенной, относящейся к классу хвойных, поговорим о характерных чертах данного класса и голосеменных растений в целом.

Общие признаки

Все голосеменные представлены древесными формами: деревьями и кустарниками. Травы отсутствуют.

Хвоинки (хвоя) — игольчатые видоизменения листьев. Сохраняются долгие годы, у некоторых сосен до 45 лет. Хвоя лиственниц опадает ежегодно.

Древесина голосеменных обладает большим запасом механической прочности. Это связано с ее особенностями: она состоит из трахеид с окаймленными порами, паренхима развита слабо. Либриформ (древесные волокна) и настоящие сосуды отсутствуют (исключение — гнетовые, имеют сосуды). Клетки-спутницы во флоэме также отсутствуют.

В древесине и коре имеются каналы, заполненные смолой. Однако, есть исключения — у гинкго смола не образуется вовсе.

Несколько веков назад в России целенаправленно создавались и охранялись, так называемые, корабельные рощи. Это, прежде всего, требовалось для флота, так как мачты кораблей изготавливали из сосен, отвечающих всем требованиям — корабельных (гладкий, твердый и прочный прямой ствол с минимальным количеством сучков и смолы).

Семяпочки и развивающиеся из них семена лежат «голо», открыто, для них нет закрытых вместилищ, отсутствует завязь. В сравнении с высшими споровыми растениями, размножение семенами ставит голосеменных на более высокий уровень организации.

Голосеменным растениям для размножения не требуется вода, опыление у них происходит с помощью ветра. Этот процесс перестал быть зависимым от капельно-жидкой среды, как было у мхов и у папоротников. Благодаря этому голосеменные получили большое преимущество и смогли расселиться по всей Земле, в том числе в засушливых районах. Они господствовали в юрском периоде, когда климат стал более сухим и жарким.

Обитают голосеменные в местах с холодным климатом и достаточным количеством влаги. Имеются виды, обитающие в жарких странах: растение вельвичия удивительная обитает в пустынях южной Африки.

Строение и жизненный цикл

Жизненный цикл голосеменных состоит из чередования бесполого поколения — спорофита (диплоиден, 2n), и полового поколения — гаметофита (гаплоиден, n). Господствует (доминирует) в цикле спорофит (2n) — это взрослое растение сосны.

Голосеменные относятся к разноспоровым, как и все семенные растения. Они образуют разные споры: крупные женские (мегаспоры) и мелкие мужские (микроспоры). Образуются они в спорангиях, расположенных на спорофиллах, которые собраны в стробилы (шишки) — от лат. strobilus — сосновая шишка.

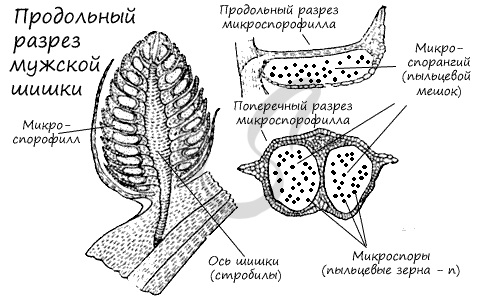

Мужские шишки (стробилы)

К концу весны у основания молодых побегов образуются мужские шишки (стробилы) — мелкие, собранные в тесные группы, желтого цвета. Чешуи мужских шишек представляют собой микроспорофиллы. Микроспорофиллы — гомологи тычинок, которые крепятся к оси каждой шишки спирально, с нижней стороны, и имеют два пыльцевых мешка — микроспорангия.

Образование мужского гаметофита

Из материнских клеток (2n) в микроспорангии путем мейоза образуются 4 микроспоры (n). Строение микроспоры следующее: она покрыта экзиной (от гр.exo снаружи, вне) — наружная оболочка, изнутри интиной (от лат. intus внутри) — внутренней оболочкой. В составе микроспоры имеются также два воздухоносных мешка, образованных в результате отслоения экзины от интины и возникновения полости между ними.

Микроспора делится, не покидая спорангия, преобразуется в заросток. При делении из ядра микроспоры образуются две клетки. Одна из них превращается в две заростковые клетки (протоллиальные — от греч. проталлиум — заросток) — быстро отмирают и исчезают. Их функция до конца не изучена.

Из другой клетки в ходе митоза также образуются две: антеридиальная, из которой развиваются мужские половые клетки — спермии (неподвижные, без жгутиков в отличие от сперматозоидов), и более крупная вегетативная клетка, из которой в дальнейшем формируется пыльцевая трубка.

Мужской гаметофит сильно упрощен, антеридии отсутствуют. Формируется он прямо внутри микроспоры, которая в итоге превращается в пыльцевое зерно. Совокупность пыльцевых зерен называется пыльца.

При вскрытии (нарушении целостности) микроспорангия, или пыльцевого мешка, пыльца высыпается во внешнюю среду и достигает женской шишки, где, в результате опыления, внутри семязачатка происходит дальнейшее развитие мужского гаметофита.

Образование женского гаметофита

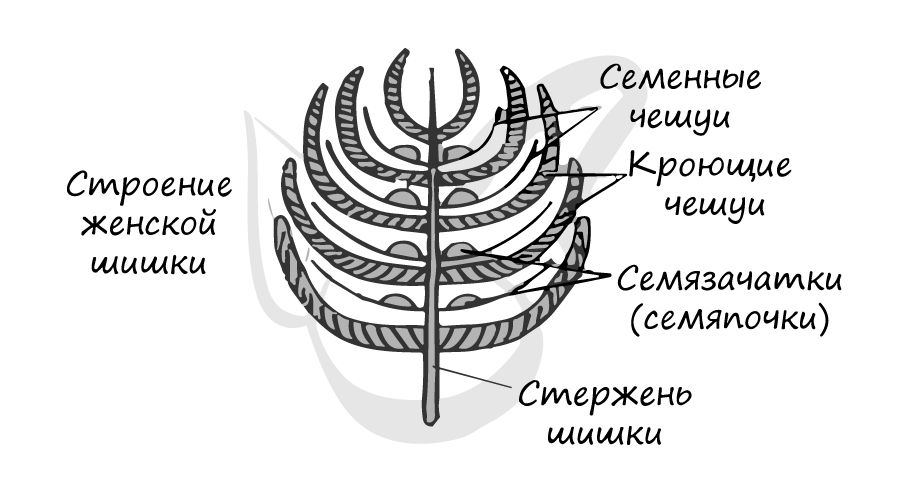

На тех же самых соснах, где расположены мужские шишки, лежат и женские. Весной на верхушке молодого побега появляются мелкие (около 5 мм) красноватые шишки — это женские шишки (стробилы). Состоят они из оси (стержня) , на котором располагаются две чешуи: кроющая и семенная. На верхней стороне у основания семенной чешуи лежат два семязачатка.

Кроющая чешуя представляет собой видоизмененный лист, в его пазухе находится семенная чешуя. Семенная чешуя — видоизмененный боковой побег.

Женские шишки (стробилы)

Именно открыто расположенные семязачатки (семяпочки) служат причиной, по которой этот отдел растений называется — голосеменные.

В женских шишках, в отличие от мужских, каждая чешуя гомологична целой мужской шишке (стробилу). То есть одна чешуя — целой мужской шишке, а не отдельным ее микроспорофиллам (чешуям)!

Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса, интегумента и фуникулуса. Нуцеллус (от лат. nucella — орешек) — центральная часть семяпочки, соответствующая мегаспорангию. Интегумент (от лат. integumentum покрывало) — покров семяпочки, вырастающий из ее центральной части — нуцеллуса. В зрелом семени интегумент преобразуется в семенную кожуру. Фуникулус (от лат. funiculus канатик, верёвка) или семяножка — часть семязачатка, соединяющая его с мегаспорофиллом (семенным чешуями).

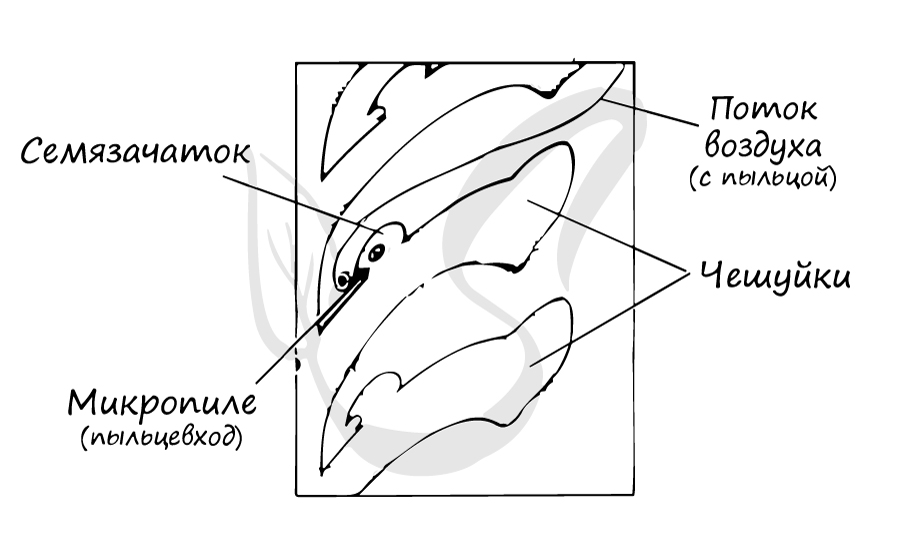

На интегументе около вершины располагается микропиле (пыльцевход) — через него после опыления пыльцевая трубка проникает в нуцеллус. Между интегументом и нуцеллусом имеется густая жидкость, выступающая из микропиле. Подсыхая, она втягивается внутрь семязачатка и затягивает вместе с собой пыльцу, осевшую на ней.

Образование женского гаметофита

В средней части обособляется спорогенная клетка (2n) (археспориальная — от греч. arche начало и sporá семя). В результате ее митотического деления образуются материнские клетки спор — спороциты (2n), однако и сама археспориальная клетка может выступать в роле спороцита, минуя стадию митоза. Спороциты (2n) делятся мейозом на четыре гаплоидные (n) мегаспоры.

Три мегаспоры отмирают, остается одна, которая многократно делится митозом и формирует эндосперм — запасное питательное вещество. Обратите на этот факт особое внимание: у голосеменных эндосперм гаплоидный (n) и образуется до оплодотворения. Такой эндосперм называется — первичный, он соответствует женскому гаметофиту.

Как и мужской, женский гаметофит весьма упрощен и заключен внутри мегаспоры. На верхушке женского гаметофита (мегагаметофита) образуется архегоний с яйцеклеткой (n). У гнетовых архегонии отсутствуют.

Жизненный цикл

На спорофите (2n) в микроспорангиях из материнских клеток (2n) путем мейоза образуются микроспоры (n). Из микроспоры формируется пыльцевое зерно. Пыльца (пыльцевые зерна (n)) с помощью ветра попадает в женские шишки, где улавливается густой жидкостью между интегументом и нуцеллусом, выступающей из микропиле. Жидкость засасывает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После того, как опыление произошло, микропиле зарастает. Чешуи шишки смыкаются и склеиваются смолой.

Семязачатки в этот момент еще не готовы к оплодотворению, так что от момента опыления до оплодотворения проходит около 13 месяцев. За это время в семязачатке формируется эндосперм, женская шишка увеличивается до 3-4 см и приобретает зеленую окраску.

Оказавшись на мегаспорангии, наружная оболочка пыльцевого зерна (экзина) разрывается, из вегетативной клетки в направлении архегония начинает расти пыльцевая трубка. Антеридиальная клетка делится на генеративную (спермагенную) и клетку-ножку антеридия (функция последней до сих пор не изучена). Спермагенная клетка попадает в пыльцевую трубку, а из нее — в архегоний.

Непосредственно перед оплодотворением спермагенная клетка делится на два спермия (n), один из которых отмирает, а другой сливается с яйцеклеткой (n). Образуется зигота (2n), из которой формируется и растет зародыш благодаря эндосперму — запасу питательных веществ.

Окончательно созревают семена к осени на второй год после опыления, к этому моменту женские шишки увеличиваются в размерах до 6 см. Зеленая окраска меняется на серую, чешуйки расходятся, и семена, образовавшиеся из семязачатков, высыпаются. Из семени прорастает взрослое растение — спорофит (2n). Цикл замыкается.

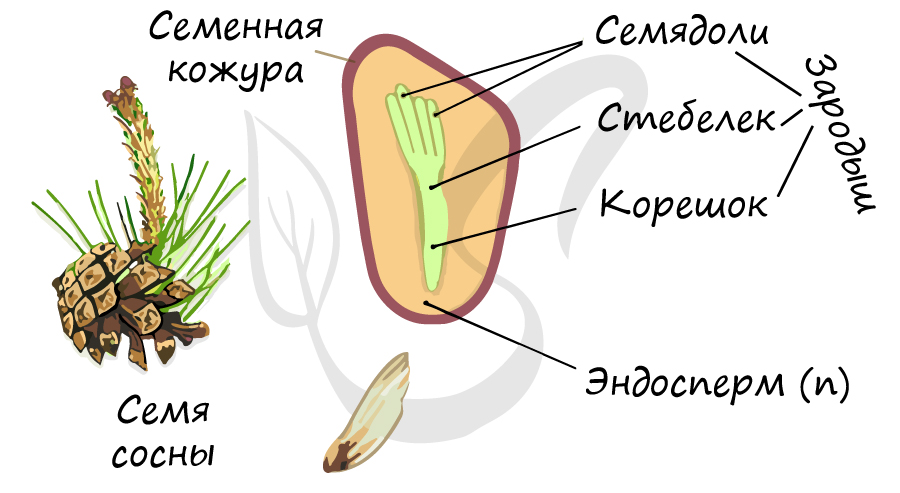

Строение семени

Семя голосеменных состоит из:

- Семенной кожуры

Семенная кожура, защищающая семя от пересыхания и неблагоприятных факторов внешней среды, образована разросшимся интегументом.

Зародыш (2n) формируется в результате митотического деления образовавшейся зиготы. Состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки.

Число семядолей у голосеменных различается — от 2 до 15. Семядоли имеют доступ к запасным питательным вещества (эндосперму).

Запас питательных веществ

Запасные питательные вещества накапливаются в эндосперме (n). Особенностью в строении семени голосеменных, по сравнению с семенем покрытосеменных (цветковых) является наличие гаплоидного эндосперма (n). Не забывайте, что эндосперм у голосеменных это производное мегагаметофита (n), исходя из этого становится понятно, почему ткань гаплоидна. У цветковых, в отличие от голосеменных, эндосперм триплоиден (3n).

Фитонциды

Фитонциды (от греч. phyton — растение и лат. caedo — убиваю) — образуемые растениями, биологически активные вещества, убивающие или приостанавливающие размножение других организмов, главным образом — микробов. Обычно выделяются растениями в газообразном виде, к примеру, аллицин у лука и чеснока. Наличие фитонцидов играет крайне важную роль в формировании устойчивости растения к грибным заболеваниям.

Фитонциды имеют медицинское значение, из них изготавливаются некоторые препараты. За лето гектар лиственного леса выделят 2 кг фитонцидов, хвойного — 5 кг, можжевельника — 30 кг! Санатории часто располагаются в сосновых борах, где наблюдается повышенная концентрация фитонцидов. Вдыхание такого воздуха очень полезно при заболеваниях дыхательной системы инфекционной природы (когда возбудителями являются бактерии, грибы).

Значение голосеменных

Трудно переоценить значение голосеменных для человека, они очень важны. Голосеменные — источники высококачественной древесины, продуктов ее переработки. Являются звеном в цепи питания (продуцентами), основой многих биоценозов. Хвойные растения в больших количествах выделяют фитонциды, имеющие медицинское значение. Из смолы хвойных получают канифоль, скипидар, лаки. Кедровых орехи — это семена нескольких видов растений из рода сосна, которые употребляют в пищу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способ деления эндосперма семян

мЕЛГЙС 15.

нЙЛТПУРПТПЗЕОЕЪ Й РЩМШГЕЧЩЕ ЪЕТОБ

фЩЮЙОЛБ ПВТБЪХЕФУС ЙЪ ВХЗПТЛБ ЛПОХУБ ОБТБУФБОЙС ГЧЕФПОПУОПЗП РПВЕЗБ. нЕТЙУФЕНБФЙЮЕУЛЙК ФЩЮЙОПЮОЩК ВХЗПТПЛ ЧОБЮБМЕ ЧРПМОЕ ПДОПТПДЕО, ОП Ч ДБМШОЕКЫЕН ЕЗП ТПУФ УПРТПЧПЦДБЕФУС ДЙЖЖЕТЕОГЙТПЧБОЙЕН.

дЙЖЖЕТЕОГЙТХАФУС Й НЙЛТПУРПТБОЗЙЙ, ЧИПДСЭЙЕ Ч УПУФБЧ ФЩЮЙОЛЙ.

рЕТЙЖЕТЙЮЕУЛЙЕ ЛМЕФЛЙ НЙЛТПУРПТБОЗЙЕЧ ПУФБАФУС УФЕТЙМШОЩНЙ, Ч ФП ЧТЕНС ЛБЛ ЧОХФТЕООЙЕ ЛМЕФЛЙ ДБАФ ОБЮБМП РЕТЧЙЮОЩН УРЕТНБЗЕООЩН ЛМЕФЛБН.

йЪ РЕТЙЖЕТЙЮЕУЛЙИ УФЕТЙМШОЩИ ЛМЕФПЛ ПВТБЪХЕФУС УФЕОЛБ НЙЛТПУРПТБОЗЙС. ьФБ РЕТЧПОБЮБМШОП ПДОПТПДОБС УФЕОЛБ УП ЧТЕНЕОЕН ТБЪДЕМСЕФУС ОБ ФТЙ УМПС:

| ЧОЕЫОЙК УМПК ЬОДПФЕГЙК, |

| УТЕДОЙК УМПК, |

| УБНЩК ЧОХФТЕООЙК ЧЩУФЙМБАЭЙК УМПК — ФБРЕФХН. |

лМЕФЛЙ ЬОДПФЕГЙС ОЕУХФ ОБ УЧПЕК ЧОХФТЕООЕК УФПТПОЕ УРЕГЙБМШОЩЕ РПДЛПЧППВТБЪОЩЕ ХФПМЭЕОЙС, УРПУПВУФЧХАЭЙЕ ЧУЛТЩЧБОЙА ЪТЕМПЗП РЩМШОЙЛБ.

оБЪОБЮЕОЙЕ УТЕДОЕЗП УМПС ОЕ УПЧУЕН РПОСФОП.

б ЧПФ ЧОХФТЕООЙК УМПК ФБРЕФХН (ПФ МБФ. tapetum — РПЛТЩЧБМП) ЙНЕЕФ ВПМШЫПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. пО УПУФПЙФ ЙЪ ФБВМЙФЮБФЩИ ФПОЛПУФЕООЩИ ЛМЕФПЛ У ЗХУФПК ГЙФПРМБЪНПК. пВЩЮОП ФБРЕФХН ПДОПТСДЕО. ч ЛМЕФЛБИ ФБРЕФХНБ РТПЙУИПДЙФ ДЕМЕОЙЕ РХФЕН НЙФПЪБ, ЧУМЕДУФЧЙЕ ЮЕЗП ПОЙ УФБОПЧСФУС НОПЗПСДЕТОЩНЙ. ч ДБМШОЕКЫЕН СДТБ НПЗХФ УМЙЧБФШУС Й ПВТБЪХАФУС РМПФОЩЕ РПМЙРМПЙДОЩЕ СДТБ. чПЪОЙЛБЕФ РПМЙРМПЙДОБС ЧЩУФЙМБАЭБС ФЛБОШ.

фБРЕФХН ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙ ЮТЕЪЧЩЮБКОП БЛФЙЧОБС ФЛБОШ: ЕЗП ЛМЕФЛЙ УПДЕТЦБФ ЖЕТНЕОФЩ, ЗПТНПОЩ Й РЙФБФЕМШОЩК НБФЕТЙБМ, ЙУРПМШЪХЕНЩК Ч РТПГЕУУБИ НЙЛТПУРПТПЗЕОЕЪБ. ф.Е. ЗМБЧОБС ЖХОЛГЙС ФБРЕФХНБ — ПВЕУРЕЮЕОЙЕ УРПТПЗЕООПК ФЛБОЙ РЙФБФЕМШОЩНЙ ЧЕЭЕУФЧБНЙ.

рБТБММЕМШОП У ДЙЖЖЕТЕОГЙБГЙЕК ЛМЕФПЛ УФЕОЛЙ НЙЛТПУРПТБОЗЙС РТПЙУИПДСФ УПВЩФЙС, ЧЕДХЭЙЕ Л ЖПТНЙТПЧБОЙА НЙЛТПУРПТ.

чОХФТЕООПУФШ ЛБЦДПЗП РЩМШОЙЛБ ЪБОСФБ РЕТЧЙЮОПК УРПТПЗЕООПК ФЛБОША. рЕТЧЙЮОЩЕ УРПТПЗЕООЩЕ ЛМЕФЛЙ ДЕМСФУС ОЕУЛПМШЛП ТБЪ ПВЩЮОЩН НЙФПФЙЮЕУЛЙН РХФЕН. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЬФЙИ ДЕМЕОЙК ПВТБЪХАФУС НБФЕТЙОУЛЙЕ ЛМЕФЛЙ НЙЛТПУРПТ (ЙМЙ НЙЛТПУРПТПГЙУФЩ ).

ъБФЕН РТПЙУИПДЙФ ТЕДХЛГЙПООПЕ ДЕМЕОЙЕ (НЕКПЪ), РТЙ ЬФПН ЙЪ ЛБЦДПК НБФЕТЙОУЛПК ЛМЕФЛЙ ПВТБЪХЕФУС ФЕФТБДБ НЙЛТПУРПТ.

х НОПЗЙИ ТБУФЕОЙК РТЙ ПВТБЪПЧБОЙЙ НЙЛТПУРПТ ЛМЕФЛЙ ФБРЕФХНБ ТБУУМЙЪОСАФУС, ПВТБЪХАФ БНЕВПЙДОХА ФЛБОШ Й ТБУРТЕДЕМСАФУС НЕЦДХ ЛМЕФЛБНЙ ФЕФТБД, УРПУПВУФЧХС ЙИ РЙФБОЙА.

ч ВПМШЫЙОУФЧЕ УМХЮБЕЧ Ч ДБМШОЕКЫЕН ФЕФТБДЩ ТБУРБДБАФУС Й Ч ЗОЕЪДЕ ОБИПДЙФУС ВЕУРПТСДПЮОБС НБУУБ РЩМШГЩ, УПУФПСЭБС ЙЪ ПДЙОПЮОЩИ, УБНПУФПСФЕМШОЩИ ЛМЕФПЛ — НЙЛТПУРПТ.

рТБЧДБ, ЙОПЗДБ ФЕФТБДЩ ОЕ ТБУРБДБАФУС, Б ПУФБАФУС УПЕДЙОЕООЩНЙ НЕЦДХ УПВПК Й УМЙРБАФУС ЧНЕУФЕ Ч ПВЭЙК РЩМШГЕЧПК ЛПН, ОБЪЩЧБЕНЩК РПММЙОЙК. фБЛЦЕ РЩМШГЕЧЩЕ ЛПНЛЙ — РПММЙОЙЙ ИБТБЛФЕТОЩ ДМС ПТИЙДОЩИ.

йФБЛ, РТПГЕУУ НЙЛТПУРПТПЗЕОЕЪБ ЪБЛБОЮЙЧБЕФУС ПВТБЪПЧБОЙЕН НЙЛТПУРПТ. ъТЕМБС РЩМШГЕЧБС ЛМЕФЛБ (НЙЛТПУРПТБ) ПДОПСДЕТОБ Й ЙНЕЕФ УМПЦОХА ПВПМПЮЛХ, ЛПФПТБС ОБЪЩЧБЕФУС УРПТПДЕТНПК. пОБ УПУФПЙФ ЙЪ ДЧХИ ЗМБЧОЩИ УМПЕЧ — ЙОФЙОЩ Й ЬЛЪЙОЩ .

чОХФТЕООЙК УМПК — ЬЛЪЙОБ РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК ХФПМЭЕООХА УМПЙУФХА ПВПМПЮЛХ У ТБЪМЙЮОЩНЙ УЛХМШРФХТОЩНЙ ЧЩТПУФБНЙ Ч ЧЙДЕ ЫЙРЙЛПЧ, ВХЗПТЛПЧ Й СНПЛ.

пУОПЧОЩН ЧЕЭЕУФЧПН ЬФПК ПВПМПЮЛЙ СЧМСЕФУС ХЗМЕЧПД — УРПТПРПММЕОЙО. вМБЗПДБТС УРПТПММЕОЙОХ ЬЛЪЙОБ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ОЕПВЩЮБКОПК УФПКЛПУФША: ПОБ ОЕ ТБУФЧПТСЕФУС Ч ЛЙУМПФБИ, ЭЕМПЮБИ, ЧЩДЕТЦЙЧБЕФ t 0 ДП 300 0 у Й УПИТБОСЕФУС НЙММЙПОЩ МЕФ Ч ЗЕПМПЗЙЮЕУЛЙИ ПФМПЦЕОЙСИ.

иБТБЛФЕТ УЛХМШРФХТЙТПЧБООПУФЙ РПЧЕТИОПУФЙ ЬЛЪЙОЩ СЧМСЕФУС ЧБЦОЩН ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙН РТЙЪОБЛПН, РПЪЧПМСАЭЙН ЙДЕОФЙЖЙГЙТПЧБФШ РЩМШГХ ТБЪОЩИ ЧЙДПЧ. тБЪНЕТЩ, ЖПТНБ Й РПЧЕТИОПУФШ РЩМШГЕЧЩИ ЪЕТЕО ОБУФПМШЛП ИБТБЛФЕТОЩ, ЮФП РП РЩМШГЕ НПЦОП ПРТЕДЕМСФШ ЧЙДЩ ТБУФЕОЙК (УРПТПЧПРЩМШГЕЧПК БОБМЙЪ) РБМЙОПМПЗЙС. ч ВЙПМПЗЙЮЕУЛПН РМБОЕ, ЬФЙ ОЕТПЧОПУФЙ РПНПЗБАФ РЩМШГЕ ХДЕТЦЙЧБФШУС ОБ ТЩМШГБИ РМПДПМЙУФЙЛПЧ.

лБЛ РТБЧЙМП, Ч ЬЛЪЙОЕ РЩМШГЕЧПЗП ЪЕТОБ ЙНЕАФУС ФПОЛЙЕ ЙМЙ ДБЦЕ РЕТЖПТЙТПЧБООЩЕ НЕУФБ. ьФЙ НЕУФБ ОБЪЩЧБАФУС БРЕТФХТБНЙ Й ЙНЕАФ ПЮЕОШ ЧБЦОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ — ПОЙ УМХЦБФ ДМС ЧЩИПДБ РЩМШГЕЧПК ФТХВЛЙ.

йОФЙОБ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ЧОХФТЕООЙК УМПК ПВПМПЮЛЙ РЩМШГЕЧПЗП ЪЕТОБ. пОБ ПВМЕЗБЕФ ЕЗП УПДЕТЦЙНПЕ Й УМХЦЙФ НБФЕТЙБМПН, ПВТБЪХАЭЙН РЩМШГЕЧХА ФТХВЛХ. ч ЕЕ УПУФБЧЕ РТЕПВМБДБАФ РЕЛФЙОПЧЩЕ ЧЕЭЕУФЧБ. рПОСФОП, ЮФП ЬФБ ПВПМПЮЛБ ЧЕУШНБ ОЕУФПКЛБС Й МЕЗЛП ТБЪТХЫБЕФУС.

чУМЕД ЪБ НЙЛТПУРПТПЗЕОЕЪПН ЪДЕУШ ЦЕ Ч РЩМШГЕЧЩИ ЪЕТОБИ РТПФЕЛБЕФ НЙЛТПЗБНЕФПЗЕОЕЪ Л ТБУУНПФТЕОЙА ЛПФПТПЗП НЩ УЕКЮБУ Й РЕТЕКДЕН.

лБЛ С ХЦЕ ХРПНЙОБМ, ГЧЕФЛПЧЩЕ ИБТБЛФЕТЙЪХАФУС ЛТБКОЙН ХРТПЭЕОЙЕН ЗБНЕФПЖЙФПЧ, ПУПВЕООП НХЦУЛПЗП.

чУЕ ТБЪЧЙФЙЕ НХЦУЛПЗП ЗБНЕФПЖЙФБ, ЧЛМАЮБС ПВТБЪПЧБОЙЕ НХЦУЛЙИ ЗБНЕФ, УЧПДЙФУС МЙЫШ Л ДЧХН НЙФПФЙЮЕУЛЙН ДЕМЕОЙСН.

рЕТЧПЕ ЙЪ ЬФЙИ ДЕМЕОЙК РТПЙУИПДЙФ ЧУЕЗДБ РПД ЪБЭЙФПК ПВПМПЮЛЙ НЙЛТПУРПТЩ. чФПТПЕ ДЕМЕОЙЕ УПЧЕТЫБЕФУС МЙВП Ч РЩМШГЕЧПН ЪЕТОЕ, МЙВП Ч РЩМШГЕЧПК ФТХВЛЕ.

ч ТЕЪХМШФБФЕ ЪТЕМЩЕ РЩМШГЕЧЩЕ ЪЕТОБ ВЩЧБАФ ДЧХИЛМЕФПЮОЩНЙ.

рТЙ РЕТЧПН ДЕМЕОЙЙ ПВТБЪХАФУС ДЧЕ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ОЕТБЧОЩЕ ЛМЕФЛЙ — НБМЕОШЛБС РТЙУФЕООБС ЗЕОЕТБФЙЧОБС ЛМЕФЛБ Й ВПМШЫБС УЙМШОП ЧБЛХПМЙЪЙТПЧБООБС УЙЖПОПЗЕООБС ЛМЕФЛБ. зЕОЕТБФЙЧОБС ЛМЕФЛБ УП ЧТЕНЕОЕН РПЗТХЦБЕФУС Ч ГЙФПРМБЪНХ УЙЖПОПЗЕООПК ЛМЕФЛЙ. уПЪДБЕФУС УПЧЕТЫЕООП ХОЙЛБМШОБС УЙФХБГЙС, ЛПЗДБ ПДОБ ЛМЕФЛБ, РПНЕЭБЕФУС ЧОХФТЙ ДТХЗПК.

пДОБЛП ДБМШОЕКЫБС УХДШВБ ЬФЙИ ДЧХИ ЛМЕФПЛ ЗМХВПЛП ТБЪМЙЮОБ.

ч ТЕЪХМШФБФЕ ЧФПТЙЮОПЗП ДЕМЕОЙС ЙЪ ЗЕОЕТБФЙЧОПК ЛМЕФЛЙ ПВТБЪХЕФУС ДЧЕ ВЕЪЦЗХФЙЛПЧЩЕ ЗБНЕФЩ — УРЕТНЙЙ, Б УЙЖПОПЗЕООБС ЛМЕФЛБ ДБЕФ ОБЮБМП РЩМШГЕЧПК ФТХВЛЕ, РП ЛПФПТПК ЬФЙ УРЕТНЙЙ РЕТЕДЧЙЗБАФУС.

фБЛЙН ПВТБЪПН, НХЦУЛПК ЗБНЕФПЖЙФ ГЧЕФЛПЧЩИ ДПУФЙЗ ОБЙЧЩУЫЕК УФЕРЕОЙ ХРТПЭЕОЙС; ПО МЙЫЕО ЛБЛ РТПФБММЙБМШОЩИ ЛМЕФПЛ, ФБЛ Й БОФЕТЙДЙЕЧ (РПМПЧЩИ ПТЗБОПЧ) Й УПУФПЙФ ЧУЕЗП МЙЫШ ЙЪ ДЧХИ ЛМЕФПЛ, ЛПФПТЩЕ, Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ, ДЕМСУШ, ПВТБЪХАФ ПЮЕОШ ХРТПЭЕООЩЕ ЗБНЕФЩ.

рТПГЕУУЩ НЕЗБУРПТПЗЕОЕЪБ Й НЕЗБЗБНЕФПЗЕОЕЪБ РТПФЕЛБАФ Ч УЕНСЪБЮБФЛБИ.

уФТПЕОЙЕ УЕНСЪБЮБФЛПЧ ГЧЕФЛПЧЩИ ЧП НОПЗПН УИПДОП УП УФТПЕОЙЕН УЕНСЪБЮБФЛПЧ ЗПМПУЕНЕООЩИ. оП, Ч ФП ЧТЕНС ЛБЛ Х ЗПМПУЕНЕООЩИ РТЕПВМБДБАФ НБУУЙЧОЩЕ УЕНСЪБЮБФЛЙ, ПВЩЮОП У ФПМУФЩНЙ Й ЗТХВЩНЙ РПЛТПЧБНЙ Й ВПМШЫЙН ЪБРБУПН РЙФБФЕМШОЩИ ЧЕЭЕУФЧ, Х ГЧЕФЛПЧЩИ УЕНСЪБЮБФЛЙ ПЮЕОШ ОЕВПМШЫЙЕ, УП УМБВП ТБЪЧЙФЩН РПЛТПЧПН Й НЙОЙНБМШОЩН ЪБРБУПН РЙФБФЕМШОЩИ ЧЕЭЕУФЧ. ьФЙ УЧПКУФЧБ ПВХУМПЧМЕОЩ РПЛТЩФПУЕНСООПУФША. пЛБЪБЧЫЙУШ РПД ЪБЭЙФПК ЪБЧСЪЙ, Ч ЕЕ РПМПУФЙ, УЕНСЪБЮБФЛЙ НПЗХФ ЖПТНЙТПЧБФШУС ВЩУФТП, У НЙОЙНБМШОПК ЪБФТБФПК УФТПЙФЕМШОПЗП НБФЕТЙБМБ. ьФП ПЛБЪБМПУШ ЧБЦОЩН ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙН РТЕЙНХЭЕУФЧПН ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК.

лТПНЕ ФПЗП, ЬЛПОПНЙС УЕНЕООПЗП НБФЕТЙБМБ РПЪЧПМЙМБ ГЧЕФЛПЧЩН ТБУФЕОЙСН УХЭЕУФЧЕООП РПЧЩУЙФШ УЕНЕООХА РТПДХЛФЙЧОПУФШ, Ч УТБЧОЕОЙЕ У ЗПМПУЕНЕООЩНЙ, РТЙЧЕМБ Л ХРТПЭЕОЙА УЕНСЪБЮБФЛБ Й ВПМЕЕ ВЩУФТПНХ ЕЗП ЖПТНЙТПЧБОЙА.

еЭЕ ПДОБ ДЕФБМШ, РПЪЧПМСАЭБС РТПЧЕУФЙ ТБЪМЙЮЙЕ НЕЦДХ УЕНСЪБЮБФЛБНЙ ЗПМПУЕНЕООЩИ Й ГЧЕФЛПЧЩИ. дМС ВПМШЫЙОУФЧБ УЕНЕКУФЧ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК ИБТБЛФЕТЕО ДЧПКОПК ЙОФЕЗХНЕОФ .

оП ЧПРТПУ: ПФЛХДБ РПСЧЙМУС ЧФПТПК ЙОФЕЗХНЕОФ, ПЛБЪБМУС ПДОЙН ЙЪ ОБЙВПМЕЕ ФТХДОЩИ Ч НПТЖПМПЗЙЙ ТБУФЕОЙК Й ЕЗП ОЕМШЪС ЕЭЕ УЮЙФБФШ ЧРПМОЕ ТЕЫЕООЩН. рП ЧУЕК ЧЕТПСФОПУФЙ ЧОХФТЕООЙК РПЛТПЧ СЧМСЕФУС ОБУФПСЭЙН ЙОФЕЗХНЕОФПН, Б ЧОЕЫОЙК ЙНЕЕФ ДТХЗПЕ, ЧПЪНПЦОП ДБЦЕ МЙУФПЧПЕ РТПЙУИПЦДЕОЙЕ (ЙЪ РМАУЛЙ УЕНЕООЩИ РБРПТПФОЙЛПЧ).

лТПНЕ ФПЗП, ПВЩЮОП Ч ПВМБУФЙ НЙЛТПРЙМЕ Х УЕНСЪБЮБФЛПЧ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБЪЧЙЧБАФУС ПУПВЩЕ УФТХЛФХТЩ — ПВФХТБФПТЩ, УРПУПВУФЧХАЭЙЕ РТПТБУФБОЙА РЩМШГЩ.

ч ОХГЕММХУЕ УЕНСЪБЮБФЛБ РПСЧМСЕФУС ПДОБ ЙМЙ ОЕУЛПМШЛП БТИЕУРПТЙБМШОЩИ ЛМЕФПЛ, ЛПФПТЩЕ ПФМЙЮБАФУС ЗХУФПК ГЙФПРМБЪНПК Й ВПМЕЕ ЛТХРОЩНЙ ТБЪНЕТБНЙ.

нОПЗПЛМЕФПЮОЩК БТИЕУРПТЙК ИБТБЛФЕТЕО ДМС ВПМЕЕ РТЙНЙФЙЧОЩИ УЕНЕКУФЧ, Б ПДОПЛМЕФПЮОЩК ДМС ВПМЕЕ РТПДЧЙОХФЩИ.

ч МАВПН УМХЮБЕ, ФПМШЛП ПДОБ ЙЪ БТИЕУРПТЙБМШОЩИ ЛМЕФПЛ УФБОПЧЙФШУС НБФЕТЙОУЛПК ЛМЕФЛПК НЕЗБУРПТ .

рТПЙУИПДЙФ ТЕДХЛГЙПООПЕ ДЕМЕОЙЕ ЬФПК НБФЕТЙОУЛПК ЛМЕФЛЙ, Ч ТЕЪХМШФБФЕ ЛПФПТПЗП ЖПТНЙТХЕФУС 4 ЗБРМПЙДОЩИ НЕЗБУРПТЩ.

пВЩЮОП ОЙЦОСС НЕЗБУРПТБ ПУФБЕФУС, Б ФТЙ ЧЕТИОЙИ ПФНЙТБАФ Й ТБЪТХЫБАФУС. оБ ЬФПН РТПГЕУУ УРПТПЗЕОЕЪБ ЪБЛБОЮЙЧБЕФУС.

цЕОУЛЙК ЗБНЕФПЖЙФ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК ПВЩЮОП ОБЪЩЧБЕФУС ЪБТПДЩЫЕЧЩН НЕЫЛПН. чПЪОЙЛОПЧЕОЙЕ ЬФПЗП ОБЪЧБОЙС ЧПУИПДЙФ Л ФЕН ЧТЕНЕОБН, ЛПЗДБ ЕЭЕ ОЕ ВЩМБ СУОБ РТЙТПДБ ЮТЕЪЧЩЮБКОП УЧПЕПВТБЪОПЗП ЗБНЕФПЖЙФБ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК.

тБЪЧЙФЙЕ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ РТПЙУИПДЙФ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН:

| ч ТЕЪХМШФБФЕ РЕТЧПЗП ДЕМЕОЙС НЕЗБУРПТЩ ПВТБЪХЕФУС 2 СДТБ, ЛПФПТЩЕ ТБУИПДСФУС Л РПМАУБН (НЙЛТПРЙМСТОПНХ Й ИБМБЪБМШОПНХ), Б НЕЦДХ ОЙНЙ ПВТБЪХЕФУС ЛТХРОБС ЧБЛХПМШ; |

| дБМЕЕ ЛБЦДПЕ ЙЪ ЬФЙИ СДЕТ ДЕМЙФУС УЙОИТПООП ЕЭЕ 2 ТБЪБ Й Ч ТЕЪХМШФБФЕ Х ЛБЦДПЗП РПМАУБ ПВТБЪХЕФУС РП 4 СДТБ. ьФП ЧПУШНЙСДЕТОБС УФБДЙС ТБЪЧЙФЙС ЦЕОУЛПЗП ЗБНЕФПЖЙФБ; |

| пФ ЛБЦДПК ЙЪ РПМСТОЩИ ЮЕФЧЕТПЛ РП ПДОПНХ СДТХ ПФИПДЙФ Ч ГЕОФТБМШОХА ЮБУФШ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ. ьФЙ ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ РПМСТОЩЕ СДТБ ПВЩЮОП УМЙЧБАФУС ДП ПРМПДПФЧПТЕОЙС. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЙИ УМЙСОЙС ПВТБЪХЕФУС ГЕОФТБМШОПЕ ЙМЙ ЧФПТЙЮОПЕ СДТП У ДЙРМПЙДОЩН ОБВПТПН ИТПНПУПН. пУФБАЭЙЕУС Х РПМАУПЧ СДТБ ПВТБЪХАФ ЛМЕФЛЙ, РМПФОП РТЙМЕЗБАЭЙЕ ДТХЗ Л ДТХЗХ. |

оБ НЙЛТПРЙМСТОПН РПМАУЕ ПВТБЪХЕФУС СКГЕЛМЕФЛБ, ПЛТХЦЕООБС ДЧХНС УЙОЕТЗЙДБНЙ, Б ОБ ИБМБЪБМШОПН РПМАУЕ — ФТЙ ЛМЕФЛЙ БОФЙРПДЩ. фБЛПЧП УФТПЕОЙЕ ОПТНБМШОПЗП ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ.

рТПГЕУУХ ПРМПДПФЧПТЕОЙС РТЕДЫЕУФЧХЕФ ПРЩМЕОЙЕ, Ф.Е. РЕТЕОПУ РЩМШГЩ ОБ ТЩМШГБ ГЧЕФЛПЧ. уХЭЕУФЧХАФ ТБЪОППВТБЪОЕКЫЙЕ УРПУПВЩ ПРЩМЕОЙС.

рПУМЕ РПРБДБОЙС ОБ ТЩМШГЕ РЩМШГЕЧПЕ ЪЕТОП ОБВХИБЕФ Й РЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ РТПТБУФБЕФ: ЧЩИПДЙФ ЙЪ БРЕТФХТЩ РЩМШГЕЧПЗП ЪЕТОБ.

ч ПЗТПНОПН ВПМШЫЙОУФЧЕ УМХЮБЕЧ РЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ РТПОЙЛБЕФ Ч НЕЗБУРПТБОЗЙК (ОХГЕММХУ) ЮЕТЕЪ НЙЛТПРЙМЕ. ьФПФ УФБОДБТФОЩК УРПУПВ ОБЪЩЧБЕФУС РПТПЗБНЙЕК (ЗТЕЮ. poros — РТПИПД, gamos — ВТБЛ). тЕЦЕ РЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ РТПОЙЛБЕФ Ч ОХГЕММХУ ПЛПМШОЩНЙ РХФСНЙ. ьФП СЧМЕОЙЕ ОБЪЩЧБЕФУС БРПЗБНЙЕК. бРПЗБНЙС ДЕМЙФУС ОБ ИБМБЪПЗБНЙА, ЛПЗДБ ФТХВЛБ РТПОЙЛБЕФ ЮЕТЕЪ ИБМБЪХ, Й НЕЪПЗБНЙА, ЛПЗДБ РЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ ЧИПДЙФ Ч НЕЗБУРПТБОЗЙК УВПЛХ.

оБЙВПМЕЕ ЙОФЕТЕУОЩЕ УПВЩФЙС ОБЮЙОБАФУС У ФПЗП НПНЕОФБ, ЛПЗДБ РЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ РТПОЙЛБЕФ Ч ЦЕОУЛЙК ЗБНЕФПЖЙФ, Й ЙЪМЙЧБЕФ УЧПЕ УПДЕТЦЙНПЕ. рТЙ ЬФПН УХДШВБ ДЧХИ УЕУФТЙОУЛЙИ УРЕТНЙЕЧ ЗМХВПЛП ТБЪМЙЮОБ: ПДЙО ЙЪ ДЧХИ УРЕТНЙЕЧ УМЙЧБЕФУС У СКГЕЛМЕФЛПК, ДТХЗПК — УП ЧФПТЙЮОЩН СДТПН ГЕОФТБМШОПК ЛМЕФЛЙ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ.

ьФП СЧМЕОЙЕ ЧРЕТЧЩЕ ВЩМП ХУФБОПЧМЕОП Ч 1898 З. ЧЩДБАЭЙНУС ТХУУЛЙН ЬНВТЙПМПЗПН у.з. оБЧБЫЙОЩН ОБ 2-И ТБУФЕОЙСИ, ПДОЙН ЙЪ ЛПФПТЩИ ВЩМБ ИПТПЫП ЙЪЧЕУФОБС ЧБН УБТБОЛБ (Lilium martagon).

ч ТЕЪХМШФБФЕ ПРМПДПФЧПТЕОЙС СКГЕЛМЕФЛЙ ЧПЪОЙЛБЕФ ДЙРМПЙДОБС ЪЙЗПФБ; УМЙСОЙЕ ЦЕ ЧФПТПЗП УРЕТНЙС У ГЕОФТБМШОЩН СДТПН ПВЩЮОП ОБЪЩЧБАФ ФТПКОЩН УМЙСОЙЕН. ьФП ФТПКОПЕ УМЙСОЙЕ РТЙЧПДЙФ Л ПВТБЪПЧБОЙА ФТЙРМПЙДОПЗП СДТБ ЙЪ ЛПФПТПЗП Ч ДБМШОЕКЫЕН ТБЪЧЙЧБЕФУС ФТЙРМПЙДОЩК ЬОДПУРЕТН ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК.

чЕУШ ЬФПФ РТПГЕУУ РТЙОСФП ОБЪЩЧБФШ ДЧПКОЩН ПРМПДПФЧПТЕОЙЕН .

рТЙ ДЧПКОПН ПРМПДПФЧПТЕОЙЙ УПВЩФЙС Ч ЪБТПДЩЫЕЧПН НЕЫЛЕ ПВЩЮОП ТБЪЧЙЧБАФУС УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН. рЩМШГЕЧБС ФТХВЛБ РТПОЙЛБЕФ Ч ПДОХ ЙЪ УЙОЕТЗЙД Й У УЙМПК ЧУЛТЩЧБЕФУС. уПДЕТЦЙНПЕ РЩМШГЕЧПК ФТХВЛЙ ЙЪМЙЧБЕФУС Ч УЙОЕТЗЙДХ, ЛПФПТБС РТЙ ЬФПН ТБЪТХЫБЕФУС. рТЙ ЧУЛТЩФЙЙ РЩМШГЕЧПК ФТХВЛЙ РТПЙУИПДЙФ ПУЧПВПЦДЕОЙЕ ЖЕТНЕОФПЧ УРЕТНЙЕЧ, ЛПФПТЩЕ МЙЪЙТХАФ ГЙФПРМБЪНХ УРЕТНЙЕЧ. рПЬФПНХ ЙЪ УЙОЕТЗЙДЩ УРЕТНЙЙ ЧЩИПДСФ Ч ЧЙДЕ ЗПМЩИ СДЕТ. дБМЕЕ ПВБ УРЕТНЙС РЕТЕНЕЭБАФУС Ч РТПНЕЦХФПЛ НЕЦДХ СКГЕЛМЕФЛПК Й ГЕОФТБМШОПК ЛМЕФЛПК. ъБФЕН УРЕТНЙЙ ТБЪПВЭБАФУС: ПДЙО ЙЪ ОЙИ РТПОЙЛБЕФ Ч СКГЕЛМЕФЛХ Й ЧУФХРБЕФ Ч ЛПОФБЛФ У ЕЕ СДТПН, ДТХЗПК РТПОЙЛБЕФ Ч ГЕОФТБМШОХА ЛМЕФЛХ. фБЛЙН ПВТБЪПН Ч ПРМПДПФЧПТЕОЙЙ ХЮБУФЧХАФ ЗПМЩЕ НХЦУЛЙЕ СДТБ.

рПУМЕ ПРМПДПФЧПТЕОЙС ЧОХФТЙ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ ОБЮЙОБЕФУС ДЕМЕОЙЕ ПРМПДПФЧПТЕООЩИ ЬМЕНЕОФПЧ Й РТЕЦДЕ ЧУЕЗП ДЕМЕОЙЕ ФТЙРМПЙДОПЗП СДТБ, ДБАЭЕЗП ОБЮБМП ЬОДПУРЕТНХ, Ф.Е. РЙФБФЕМШОПК ФЛБОЙ ДМС ЪБТПДЩЫБ. фБЛЙН ПВТБЪПН, СДТП ЬОДЕУРЕТНБ ОЕ ЙНЕЕФ РЕТЙПДБ РПЛПС, Б ЪЙЗПФБ ЪБТПДЩЫБ ОБПВПТПФ ПВМБДБЕФ ЬФЙН УЧПКУФЧПН.

фТЙРМПЙДОПУФШ ЬОДПУРЕТНБ ФБЛЦЕ ЙНЕЕФ ПУПВПЕ ВЙПМПЗЙЮЕУЛПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. дЕМП Ч ФПН, ЮФП ДЕМЕОЙЕ ФТЙРМПЙДОЩИ СДЕТ РТПЙУИПДЙФ ЪОБЮЙФЕМШОП ВЩУФТЕЕ.

хУФБОПЧМЕОП ДЧБ ФЙРБ ПВТБЪПЧБОЙС ЬОДПУРЕТНБ: 1) ОХЛМЕБТОЩК (СДЕТОЩК), 2) ГЕММАМСТОЩК (ЛМЕФПЮОЩК).

рТЙ СДЕТОПН ФЙРЕ, ПЮЕОШ ТБУРТПУФТБОЕООПН Х ПДОПДПМШОЩИ Й НОПЗЙИ ДЧХДПМШОЩИ, ЧФПТЙЮОПЕ СДТП НОПЗПЛТБФОП ДЕМЙФУС ЧОХФТЙ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ, ОП ГЙФПЛЙОЕЪБ ОЕ РТПЙУИПДЙФ. чУЕ УПДЕТЦЙНПЕ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ ПЛБЪЩЧБЕФУС ЪБРПМОЕООЩН ГЙФПРМБЪНПК, ЙНЕАЭЕК ЧЙД НПМПЮОПК ЦЙДЛПУФЙ. ьФБ ЦЙДЛПУФШ ВПЗБФБ ВЕМЛБНЙ, ЦЙТПН, ЛТБИНБМПН. ьФП ПУПВЕООП ИБТБЛФЕТОП ДМС ПДОПДПМШОЩИ ТБУФЕОЙК. лМБУУЙЮЕУЛЙН ПВЯЕЛФПН ДМС ДЕНПОУФТБГЙЙ СЧМСАФУС УЕНЕОБ ЛПЛПУПЧПК РБМШНЩ. х ИМЕВОЩИ ЪМБЛПЧ ЬФХ ЖБЪХ УЕНЕОЙ ОБЪЩЧБАФ НПМПЮОПК УРЕМПУФША. ъБФЕН ВЩУФТП ЧПЪОЙЛБАФ ЛМЕФПЮОЩЕ УФЕОЛЙ Й РТПЙУИПДЙФ ТБЪЧЙФЙЕ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЛМЕФПЮОПК ФЛБОЙ. ьФХ ЖБЪХ ТБЪЧЙФЙС УЕНЕОЙ ОБЪЩЧБАФ ФЧЕТДПК УРЕМПУФША .

рТЙ ЛМЕФПЮОПН (ГЕММАМСТОПН) ФЙРЕ, ИБТБЛФЕТОПН ДМС НОПЗЙИ ДЧХДПМШОЩИ (ОБРТЙНЕТ, ЗХВПГЧЕФОЩИ, ЛПМПЛПМШЮЙЛПЧЩИ, УМПЦОПГЧЕФОЩИ), ДЕМЕОЙЕ СДЕТ УПРТПЧПЦДБЕФУС ГЙФПЛЙОЕЪПН, ФП ЕУФШ РПУМЕ ЛБЦДПЗП ДЕМЕОЙС СДТБ ФПФЮБУ ПВТБЪХАФУС ЛМЕФПЮОЩЕ РЕТЕЗПТПДЛЙ.

рТПНЕЦХФПЮОЩК ФЙР, ЛПФПТЩК РТБЧЙМШОП ОБЪЩЧБФШ ЗЕМПВЙБМШОЩН, ИБТБЛФЕТЕО ДМС НОПЗЙИ ПДОПДПМШОЩИ Й РТЙНЙФЙЧОЩИ ДЧХДПМШОЩИ (ЛБЛЙИ ЛБЛ МАФЙЛПЧЩЕ). ч ЬФПН УМХЮБЕ ЪБТПДЩЫЕЧЩК НЕЫПЛ ДЕМЙФУС ОБ ДЧЕ ОЕТБЧОЩЕ ЮБУФЙ: НЙЛТПРЙМСТОХА Й ИБМБЪБМШОХА.

вПМШЫХА РПМПЧЙОХ УПУФБЧМСЕФ НЙЛТПРЙМСТОБС ЮБУФШ НЕЫЛБ, Ч ЛПФПТПК ОБИПДЙФУС ЪБТПДЩЫ. дБМЕЕ РТПЙУИПДЙФ УЧПВПДОПЕ ДЕМЕОЙЕ СДЕТ. дЕМЕОЙЕ СДЕТ РТПЙУИПДЙФ УРЕТЧБ ВЕЪ ГЙФПЛЙОЕЪБ, Б ЪБФЕН ЧПЪОЙЛБАФ РЕТЕЗПТПДЛЙ. иБМБЪБМШОБС ЮБУФШ НЕЫЛБ УМХЦЙФ ЗБХУФПТЙЕН, ЙЪЧМЕЛБАЭЙН РЙФБФЕМШОЩЕ ЧЕЭЕУФЧБ ЙЪ ОХГЕММХУБ.

ьОДПУРЕТН ТБЪЧЙЧБЕФУС ЧОХФТЙ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ Й СЧМСЕФУС РЙФБФЕМШОПК ФЛБОША ЪБТПДЩЫБ. оП ЛТПНЕ ЬОДПУРЕТНБ, НПЦЕФ ПВТБЪПЧБФШУС ЕЭЕ ДТХЗПК ЧЙД РЙФБФЕМШОПК ФЛБОЙ — РЕТЙУРЕТН. пО ПВТБЪХЕФУС ЙЪ ЛМЕФПЛ ОХГЕММХУБ.

йФБЛ, РПУМЕ ПРМПДПФЧПТЕОЙС НПЦЕФ РТПЙЪПКФЙ ТБЪЧЙФЙЕ 2-И ЧЙДПЧ РЙФБФЕМШОПК ФЛБОЙ: ЬОДПУРЕТНБ Й РЕТЙУРЕТНБ. рЕТЙУРЕТН ЙНЕЕФУС Х РЕТГЕЧЩИ, ЗЧПЪДЙЮОЩИ, ЙНВЙТОЩИ. йОФЕТЕУОП, ЮФП Х НОПЗЙИ ТБУФЕОЙК УПДЕТЦБЭЙИ РЕТЙУРЕТН, УЕНС УПДЕТЦЙФ ФБЛЦЕ Й ЬОДПУРЕТН. ьОДПУРЕТН Ч ФБЛЙИ УМХЮБСИ ЧЩРПМОСЕФ ПЮЕОШ УЧПЕПВТБЪОХА ЖХОЛГЙА: ЧП ЧТЕНС РТПТБУФБОЙС УЕНЕОЙ ПО ДПВЩЧБЕФ ЙЪ РЕТЙУРЕТНБ РЙФБФЕМШОЩЕ ЧЕЭЕУФЧБ Й РЕТЕДБЕФ ЙИ ТБУФХЭЕНХ ЪБТПДЩЫХ.

рЕТЙПД РПЛПС ЪЙЗПФЩ ДМЙФУС РП-ТБЪОПНХ Х ТБЪМЙЮОЩИ ЧЙДПЧ ТБУФЕОЙК — ПФ ОЕУЛПМШЛЙИ ЮБУПЧ ДП ОЕУЛПМШЛЙИ НЕУСГЕЧ. оБЙВПМЕЕ ЛПТПФЛЙК РЕТЙПД РПЛПС ПФНЕЮЕО Х УМПЦОПГЧЕФОЩИ Й ЪМБЛПЧ, ОБЙВПМЕЕ ДМЙООЩК — Х ВЕЪЧТЕНЕООЙЛБ (Colchicum).

тБЪЧЙФЙЕ ЪБТПДЩЫБ ОБЮЙОБЕФУС У ФПЗП, ЮФП ЪЙЗПФБ ЧЩФСЗЙЧБЕФУС Ч ДМЙОХ Й ДЕМЙФУС РЕТЕЗПТПДЛПК РПРЕТЕЛ. фБЛЙН ПВТБЪПН, ЧПЪОЙЛБЕФ РТЕДЪБТПДЩЫ (РТПЬНВТЙП). ч ДБМШОЕКЫЕН ОЙЦОСС (ФЕТНЙОБМШОБС) ЛМЕФЛБ НОПЗПЛТБФОП ДЕМСУШ ПВТБЪХЕФ УПВУФЧЕООП ЪБТПДЩЫ, Б ЧЕТИОСС (ВБЪБМШОБС) ЛМЕФЛБ — РПДЧЕУПЛ ЙМЙ УХУРЕОЪПТ. дЕМЕОЙЕ ЬФЙИ ЛМЕФПЛ ЙНЕЕФ УФТПЗП ПРТЕДЕМЕООХА РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ, Б УФБДЙЙ ДЕМЕОЙС — ПУПВЩЕ ОБЪЧБОЙС. фБЛ, РТЙ ДЕМЕОЙЙ ФЕТНЙОБМШОПК ЛМЕФЛЙ ПВТБЪХЕФУС УОБЮБМБ УФБДЙС ЛЧБДТБОФПЧ, ЪБФЕН ПЛФБОФПЧ Й ФБЛ ДБМЕЕ.

уЖПТНЙТПЧБООЩК ЪБТПДЩЫ Х ВПМШЫЙОУФЧБ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК УПУФПЙФ ЙЪ 1) ЪБТПДЩЫЕЧПЗП ЛПТЕЫЛБ,2) ЗЙРПЛПФЙМС, 3) ЪБТПДЩЫЕЧЩИ МЙУФШЕЧ (УЕНСДПМЕК) Й 4) ЛПОХУБ ОБТБУФБОЙС.

йЪЧЕУФОП 2 ЛМБУУБ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК, ТБЪМЙЮБАЭЙИУС ЮЙУМПН УЕНСДПМЕК: ДЧХДПМШОЩЕ Й ПДОПДПМШОЩЕ.

еЭЕ ВПМЕЕ 100 МЕФ ОБЪБД ЙЪЧЕУФОЩК ОЕНЕГЛЙК ВПФБОЙЛ ж.иЕЗЕМШНБКЕТ РТЙЫЕМ Л ЧЩЧПДХ, ЮФП ПДОПДПМШОЩК ЪБТПДЩЫ РТПЙЪПЫЕМ ЙЪ ДЧХДПМШОПЗП Ч ТЕЪХМШФБФЕ ОЕДПТБЪЧЙФЙС ПДОПК УЕНСДПМЙ.

йОФЕТЕУОП, ЮФП РПДБЧМЕОЙЕ ПДОПК ЙЪ 2-И УЕНСДПМЕК РТПЙУИПДЙФ Й Х УБНЩИ ТБЪОЩИ РТЕДУФБЧЙФЕМЕК ДЧХДПМШОЩИ (ГЙЛМБНЕОЩ, ЮЙУФСЛ, ИПИМБФЛЙ). ьФЙ ЖБЛФЩ ЧБЦОЩ Ч ФПН ПФОПЫЕОЙЙ, ЮФП РПЛБЪЩЧБАФ ТЕБМШОПУФШ УБНПЗП СЧМЕОЙС ОЕДПТБЪЧЙФЙС ПДОПК ЙЪ УЕНСДПМЕК.

пВЩЛОПЧЕООЩК ФЙР ПРМПДПФЧПТЕОЙС Х ГЧЕЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ БНЖЙНЙЛУЙУБ (ЗТЕЮ. БНЖЙ — У ПВЕЙИ УФПТПО, НЙЛУП — УНЕЫЕОЙЕ). рТЙ ЬФПН РТПЙУИПДЙФ УМЙСОЙЕ РПМПЧЩИ ЗБНЕФ.

оП ТБЪЧЙФЙЕ ЪБТПДЩЫБ ОЕ ЧУЕЗДБ ЕУФШ ТЕЪХМШФБФ ФБЛПЗП УМЙСОЙС. х НОПЗЙИ ТБУФЕОЙК ЪБТПДЩЫ ЧПЪОЙЛБЕФ ЙЪ ОЕПРМПДПФЧПТЕООЩИ ЬМЕНЕОФПЧ ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ Й ДБЦЕ ЙЪ ЛМЕФПЛ ОХГЕММХУБ Й ЙОФЕЗХНЕОФПЧ. фБЛЙЕ СЧМЕОЙС ПВЯЕДЙОСАФ РПД ОБЪЧБОЙЕН БРПНЙЛУЙУБ. йЪЧЕУФОЩ ОЕУЛПМШЛП ФЙРПЧ БРПНЙЛУЙУБ: РБТФЕОПЗЕОЕЪ , БРПЗБНЙС Й БРПУРПТЙС .

рБТФЕОПЗЕОЕЪ — ЬФП ТБЪЧЙФЙЕ ЪБТПДЩЫБ ЙЪ ОЕПРМПДПФЧПТЕООПК СКГЕЛМЕФЛЙ. вЩЧБЕФ 2 УМХЮБС РБТФЕОПЗЕОЕЪБ. ч РЕТЧПН ЪБТПДЩЫ ТБЪЧЙЧБЕФУС ЙЪ ЗБРМПЙДОПК СКГЕЛМЕФЛЙ, ЧП ЧФПТПН ЙЪ ДЙРМПЙДОПК. ч РПУМЕДОЕН УМХЮБЕ ПФУХФУФЧХЕФ ОЕ ФПМШЛП ПРМПДПФЧПТЕОЙЕ, ОП Й НЕКПЪ РТЙ НЕЗБУРПТПЗЕОЕЪЕ.

рТЙ БРПЗБНЙЙ ЪБТПДЩЫ ТБЪЧЙЧБЕФУС ЙЪ ЮБУФЕК ЪБТПДЩЫЕЧПЗП НЕЫЛБ: ЙЪ УЙОЕТЗЙДЩ ЙМЙ БОФЙРПДЩ.

ч УМХЮБЕ БРПУРПТЙЙ ЪБТПДЩЫ ТБЪЧЙЧБЕФУС ЙЪ ЧЕЗЕФБФЙЧОПК ЛМЕФЛЙ ОХГЕММХУБ ЙМЙ ЙОФЕЗХНЕОФБ.

бРПНЙЛУЙУ ЫЙТПЛП ТБУРТПУФТБОЕО Ч ТБУФЙФЕМШОПН НЙТЕ. юЕН ЦЕ ПВЯСУОЙФШ, ЮФП, ОЕУНПФТС ОБ ЧУЕ ВЕУУРПТОЩЕ РТЕЙНХЭЕУФЧБ РПМПЧПЗП ТБЪНОПЦЕОЙС, Х УПФЕО ЧЙДПЧ ГЧЕФЛПЧЩИ ТБУФЕОЙК ПОП ЪБНЕОЕОП БРПНЙЛУЙУПН?

рП НОЕОЙА ЙЪЧЕУФОПЗП ЫЧЕДУЛПЗП ВПФБОЙЛБ Й ЗЕОЕФЙЛБ б.нАОФГЙОЗБ, ПФЧЕФЙФШ ОБ ЬФПФ ЧПРТПУ ПФОПУЙФЕМШОП РТПУФП, ЕУМЙ УТБЧОЙФШ РПФПНУФЧП, РПМХЮЕООПЕ БРПНЙЛФЙЮЕУЛЙН Й РПМПЧЩН РХФЕН Х ТБУФЕОЙК, РТЙОБДМЕЦБЭЙИ Л ВМЙЪЛПТПДУФЧЕООЩН ЖПТНБН. бРПНЙЛУЙУ УМХЦЙФ РТЕЛТБУОЩН УРПУПВПН УПИТБОЕОЙС ЗЕФЕТПЪЙУОПУФЙ Й ВМБЗПДБТС ЬФПНХ — ЦЙЪОЕУРПУПВОПУФЙ. мАВПК ВЙПФЙР, ПВМБДБАЭЙК Ч ДБООЩИ ХУМПЧЙСИ УТЕДЩ РТЕЙНХЭЕУФЧПН, НПЦЕФ ЧПУРТПЙЪЧПДЙФШУС Ч НБУУПЧЩИ ЛПМЙЮЕУФЧБИ. бРПНЙЛУЙУ ЙУЛМАЮБЕФ ЗЕОЕФЙЮЕУЛПЕ ТБУЭЕРМЕОЙЕ, РПЬФПНХ БРПНЙЛФЙЮЕУЛЙЕ ЖПТНЩ ПВТБЪХАФ ЛМПОЩ, Ч РТЕДЕМБИ ЛПФПТЩИ ЧУЕ ПУПВЙ ПВМБДБАФ ПДЙОБЛПЧПК ЗЕОЕФЙЮЕУЛПК ЛПОУФЙФХГЙЕК. иПТПЫЙН РТЙНЕТПН ФБЛЙИ ЛМПОПЧ УМХЦБФ ЧЙДЩ ПДХЧБОЮЙЛБ, ПФМЙЮБАЭЙЕУС ЧЩУПЛПК ЦЙЪОЕУРПУПВОПУФША.

бРПНЙЛФЩ ЙНЕАФ Й ЕЭЕ ПДОП РТЕЙНХЭЕУФЧП — ТЕЗХМСТОПЕ ПВТБЪПЧБОЙЕ ВПМШЫПЗП ЮЙУМБ УЕНСО ОЕ ЪБЧЙУСЭЕЕ ПФ РТЕЧТБФОПУФЕК НЕКПЪБ Й ФТХДОПУФЕК ПРЩМЕОЙС, ЛПФПТЩЕ НПЗХФ УОЙЦБФШ РМПДПЧЙФПУФШ Х ЖПТН У РПМПЧЩН ТБЪНОПЦЕОЙЕН.

пДОБЛП, РТЕЙНХЭЕУФЧБ, ДПУФЙЗОХФЩЕ Ч ТЕЪХМШФБФЕ БРПНЙЛУЙУБ, ОПУСФ ОЕУЛПМШЛП ПДОПУФПТПООЙК ИБТБЛФЕТ. оБТСДХ У ПРТЕДЕМЕООЩН ЧЩЙЗТЩЫЕН ЪДЕУШ ЙНЕЕФУС Й ПЮЕОШ ЪОБЮЙФЕМШОЩК РТПЙЗТЩЫ.

дЕМП Ч ФПН, ЮФП, РПМХЮБС ОЕЛПФПТЩЕ ЧТЕНЕООЩЕ (ФБЛФЙЮЕУЛЙЕ) РТЕЙНХЭЕУФЧБ, БРПНЙЛФЩ ФЕТСАФ Ч ЬЧПМАГЙПООПН (УФТБФЕЗЙЮЕУЛПН) ПФОПЫЕОЙЙ. пОЙ ВМБЗПДЕОУФЧХАФ МЙЫШ РПЛБ ХУМПЧЙС УТЕДЩ ПУФБАФУС ДМС ОЙИ ОЕЙЪНЕООЩНЙ. оП Ч ЙЪНЕОЙЧЫЙИУС ХУМПЧЙСИ БРПНЙЛФЩ ЮБУФШ ЧЩНЙТБАФ, РПУЛПМШЛХ ОЕ ПВМБДБАФ ДПУФБФПЮОПК ЗЕОЕФЙЮЕУЛПК РМБУФЙЮОПУФША.

пРЩМЕОЙЕ — ОЕПВИПДЙНПЕ ХУМПЧЙЕ ДМС РТПГЕУУБ ПРМПДПФЧПТЕОЙС, РТПФЕЛБАЭЕЗП Ч ГЧЕФЛЕ. чП ЧТЕНС ЬФПЗП РТПГЕУУБ РЩМШГБ ЙЪ РЩМШОЙЛПЧ ФБЛ ЙМЙ ЙОБЮЕ РЕТЕОПУЙФУС ОБ ТЩМШГБ РЕУФЙЛПЧ. тБЪМЙЮБАФ ДЧБ ФЙРБ ПРЩМЕОЙС: 1) УБНППРЩМЕОЙЕ Й 2) РЕТЕЛТЕУФОПЕ ПРЩМЕОЙЕ .

еУМЙ РЩМШГБ РЕТЕОПУЙФУС Ч РТЕДЕМБИ ДБООПЗП ГЧЕФЛБ ЙМЙ ДБООПК ПУПВЙ — РТПЙУИПДЙФ УБНППРЩМЕОЙЕ. тБЪМЙЮБАФ ТБЪОЩЕ ЖПТНЩ УБНППРЩМЕОЙС:

| ||||

| ||||

|

|

|

|

|