- Частокол (боевой порядок)

- Связанные понятия

- Упоминания в литературе

- Связанные понятия (продолжение)

- Порядок боевого построения немецких рыцарей

- Читайте также

- Опыт построения схемы

- РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА

- Метагруппа: правила построения

- 2. Порядок есть порядок

- 4. Порядок есть порядок-2

- Наступление немецких рыцарей на Восток

- 10.2. Захват Феллина русскими войсками в Ливонской войне и гибель примерно восьмисот из тысячи оборонявшихся немецких рыцарей

- Уничтожение немецких рыцарей Давыдом Городенским

- 2. Порядок есть порядок

- 4. Порядок есть порядок-2

- Построения для сухопутного сражения

- Глава 16. План построения коммунизма

- 2. Разгром Александром Невским шведских захватчиков и немецких «псов-рыцарей»

- § 1. Основная задача идеографического построения

- Семинар 10 Стратегии построения имиджа политического лидера

- Принципы построения учебного пособия и его структура

- О войске Тевтонского ордена

Частокол (боевой порядок)

- Частокол — боевое построение, характерное для европейской рыцарской конницы раннего средневековья.

Представляло из себя разомкнутую цепь конных рыцарей, которые выстраивались в линию с интервалом 5 — 10 метров друг от друга для маневрирования и использования длиннодревкового вооружения. Следом за линий рыцарей располагался строй оруженосцев, а за ними — простые воины (кнехты и лучники).

С началом боя конный строй выдерживался до сближения с противником, после этого рыцари выбирали себе оппонентов и процесс всеобщей схватки распадался на отдельные поединки. В большинстве ситуаций соперники старались выбить друг друга из сёдел для захвата в плен с целью получения выкупа. При этом, задачей лучников была огневая поддержка рыцарской конницы, а целью простых воинов было вывести из строя вражеских лошадей и/или сбросить конных воинов на землю.

Первая атака, как правило, определяла исход всей битвы ввиду того, что тяжёлая рыцарская конница была слабо приспособлена к маневрированию на поле боя для перегруппировки сил и подготовки повторного удара. Организованно преследовать отступающего противника и долго вести бой она также не могла, вследствие чего если первый удар по каким-либо причинам терпел неудачу, то перевес оказывался на стороне противника.

Связанные понятия

Косóй стрóй, косвенный боевой порядок — приём военной тактики, когда наступающая армия концентрирует свои силы, чтобы атаковать только один из флангов противника.

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Если вы ищете статью о звании в Римской империи, см. ПринцепсПринцѝпы (от лат. princeps — первый) — в армии Древнего Рима — воины тяжёлой пехоты римского легиона в IV—II вв. до н. э. Первоначально из второго имущественного класса (всадники), имели защитное вооружение (без поножей), длинные копья и мечи, составляли первую линию в боевом порядке: отсюда название; с III в. до н. э. — воины 30—40 лет, вооруженные мечами и пилумами (короткие метательные копья) и располагавшиеся во второй линии; после.

Источник

Порядок боевого построения немецких рыцарей

Порядок боевого построения немецких рыцарей

Обычно боевой порядок немецких рыцарей называют «свиньёй». На немецком языке это звучит как «Schweinkopf», а по латыни – «caput porci», что означает «голова свиньи».

Это название довольно точно отражает построение немецких всадников, применявшееся до XVI в. Это был боевой порядок в виде колонны с клином впереди.

Он достаточно хорошо исследован, например, А. Н. Кирпичниковым. В воинском наставлении 1477 г. «Приготовление к походу курфюрста Альберта против герцога Ганса Саксонского» подробно описывается построение трех хоругвей: «Гончей» (400 конных воинов), «Святого Георгия» (500 конных воинов) и «Великой» (700 конных воинов).

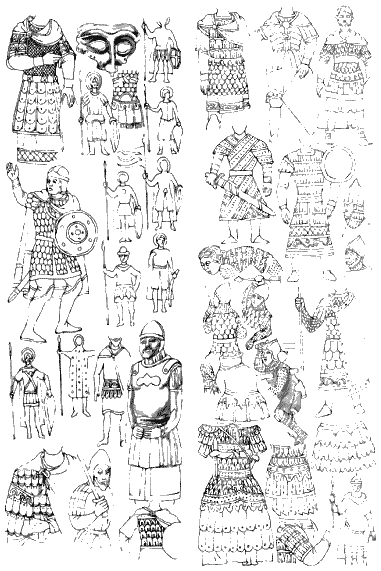

Элементы и комплексы русского защитного вооружения

Каждый такой отряд возглавляет знаменосец, с ним – пять шеренг отборных рыцарей. Первая шеренга составляет от трех до девяти воинов (в зависимости от общей численности подразделения), а фронт каждой последующей – шире предыдущей на два бойца. Общее число воинов, составлявших клин – от 35 до 65 бойцов. Такое построение позволяло нанести мощный фронтальный удар, при этом строй был малоуязвим и с флангов, поскольку крайние воины последующих шеренг охраняли бок крайних воинов предыдущей, и фланги клина легко могли стать фронтом. Следующий эшелон «свиньи» представлял собой четырехугольник, состоявший из кнехтов, боевых слуг, оруженосцев и прочих лиц, сопровождавших в бою рыцаря. Все они были конными. В описанных построениях число кнехтов было, соответственно, 365, 442 и 629 (или 645). Глубина этого четырехугольника составляла от 33 до 43 шеренг, ширина – от 11 до 17 бойцов в каждой шеренге. Отметим, что построение, продвижение и участие в бою такой «свиньи», которая должна была действовать как единое тело, могли быть достигнуты только путём длительных тренировок. В условиях феодальной Европы XIII в. только военно-монашеские ордена, отличавшиеся высокой дисциплиной, могли организовывать подобные построения. Однако их эффективность была очень высока: сплочённый бронированный клин рвал на части вражеский фронт, после чего в дело вводился второй эшелон – кнехты, которые, с рыцарями во главе, развивали успех. По большей части, на этом этапе уже надо было только преследовать бегущих.

В некоторых случаях, например, в 1450 г. при Пилленрейте, кнехтов замыкала шеренга рыцарей. То же самое могло быть и на Чудском озере.

Примерно ту же численность, что и в битве на Чудском озере, составил подробно описанный в «Рифмованной хронике» «железный полк – великая свинья», выставленный ливонцами в 1268 г. в знаменитой битве при Раковоре, с теми же самыми участниками. Она состояла из 34 рыцарей, командира и ополчения. Почти те же цифры, что и в 1242 г.

Таким образом, можно предположить такое построение немецкого войска на Чудском озере 5 апреля 1242 г.:

Клин (голову колонны) составляют 30–35 отборных рыцарей-ливонцев во главе с вице-мейстером Андреасом фон Вельвеиом (предположительно, именно он командовал немецким войском). Скорее всего, это в основном рыцари-тевтонцы. Они построены в пять шеренг, первая – три рыцаря, вторая – пять, третья – семь, четвёртая – девять, пятая и последняя – одиннадцать. Это только предположение, однако оно более чем вероятно. За ними следует колонна кнехтов, по одиннадцать человек в шеренге, в целом не более четырехсот – четырехсот пятидесяти человек. То есть, около сорока шеренг. За конными кнехтами следует ополчение из чуди. Численность чуди неизвестна, можно только предположить, что их более пятисот человек. Они должны были быть конные. Умение воевать в сомкнутых построениях здесь практически отсутствует, так что говорить о шеренгах и количестве людей в них просто не представляется возможным. В немецком построении это самое слабое место, поэтому непосредственно за чудью четвёртым эшелоном движется какое-то количество немецких рыцарей, не более 25 человек, в их числе – епископ Дерпта с несколькими гостями и вассалами. Их сопровождают конные оруженосцы и слуги. Общая численность замыкающих колонну немцев – около 150 человек.

Читайте также

Опыт построения схемы

Опыт построения схемы Изучение биосферы как системной целостности наталкивается на большие трудности. Традиционные методы естествознания, позволяющие не только описывать процессы, но и устанавливать их генезис, оказываются не исчерпывающими из-за отсутствия

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно…» — вот чеканные слова из знаменитой работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти». Этот труд исключительно насыщен важными мыслями и по праву принадлежит к тем

Метагруппа: правила построения

Метагруппа: правила построения А теперь давайте набросаем эскиз самой метагруппы.Итак, в центре финансового крыла любой метагруппы находится, как правило, известный финансовый институт. Первая его функция — стать парадной витриной, придающей всему законный вид и толк.

2. Порядок есть порядок

2. Порядок есть порядок Когда Наполеон оказался у власти, он стал действовать примерно так же, как и его будущие «коллеги», диктаторы XX века. С той лишь разницей, что Бонапарт жил до эпохи глобальных идеологий. Поэтому у Наполеона — всё честнее. Его поступки не прикрыты

4. Порядок есть порядок-2

4. Порядок есть порядок-2 Если поражение поставило бы Наполеона на грань катастрофы, то победа укрепила его авторитет несказанно. Теперь, хотя бы на время, его противники должны были прикусить языки. С героями дня не спорят. Но Наполеон понимал, что все это временно.

Наступление немецких рыцарей на Восток

Наступление немецких рыцарей на Восток XI–XIII вв. для Западной Европы являлись периодом крестовых походов. Основным их направлением был Ближний Восток (Палестина), где основывались военно-рыцарские ордена (Тамплиеров, Госпитальеров и др.). Одним из последних в 1198 г.

10.2. Захват Феллина русскими войсками в Ливонской войне и гибель примерно восьмисот из тысячи оборонявшихся немецких рыцарей

10.2. Захват Феллина русскими войсками в Ливонской войне и гибель примерно восьмисот из тысячи оборонявшихся немецких рыцарей В 1560 году, во время Ливонской войны «Грозного» произошел яркий эпизод, который, скорее всего, и является оригиналом «античной» истории трехсот

Уничтожение немецких рыцарей Давыдом Городенским

Уничтожение немецких рыцарей Давыдом Городенским Подчинив пруссов, рыцари Тевтонского ордена сразу же двинулись на земли Великого Княжества Литовского, в том числе на Белорусское Понеманье. Уже в 1284 году рыцари появились под Городней, штурмом овладели замком и сожгли

2. Порядок есть порядок

2. Порядок есть порядок Когда Наполеон оказался у власти, он стал действовать примерно так же, как и его будущие «коллеги», диктаторы XX века. С той лишь разницей, что Бонапарт жил до эпохи глобальных идеологий. Поэтому у Наполеона – всё честнее. Его поступки не прикрыты

4. Порядок есть порядок-2

4. Порядок есть порядок-2 Если поражение поставило бы Наполеона на грань катастрофы, то победа укрепила его авторитет несказанно. Теперь, хотя бы на время, его противники должны были прикусить языки. С героями дня не спорят. Но Наполеон понимал, что все это временно.

Построения для сухопутного сражения

Построения для сухопутного сражения Когда приходилось биться на суше, викинги предпочитали строиться «стеной щитов», называвшейся у них «шолдборг», или «шулдбург» (skjoldborg), и представлявшей собой плотную и глубокую фалангу (пять рядов или более), в которой лучше

Глава 16. План построения коммунизма

Глава 16. План построения коммунизма В этой работе Иосиф Виссарионович задал курс на ликвидацию разрыва в области заработной платы между работниками физического труда и работниками умственного. Точнее, между элитой и теми, кем она руководит. Вот его слова: «Советская

2. Разгром Александром Невским шведских захватчиков и немецких «псов-рыцарей»

2. Разгром Александром Невским шведских захватчиков и немецких «псов-рыцарей» Русская земля приняла на себя всю тяжесть удара завоевателей и этим спасла Европу от татарского нашествия. Силы татар были истощены в борьбе против русских, упорно сопротивлявшихся

§ 1. Основная задача идеографического построения

§ 1. Основная задача идеографического построения В обыденном мышлении легко вскрыть тот интерес, удовлетворение которого мы стремимся достигнуть путем идеографического построения: человек интересуется не одними только научными обобщениями; сам будучи

Семинар 10 Стратегии построения имиджа политического лидера

Семинар 10 Стратегии построения имиджа политического лидера Задание для семинара-тренинга(формат занятия: деловая игра) Предварительный этап: повторительно-обобщающий анализ проблематики раздела «Идейно-политическое пространство современного общества и проблемы

Принципы построения учебного пособия и его структура

Принципы построения учебного пособия и его структура Нечеткость терминологии исторического/гуманитарного знания заставляет определять используемые понятия. При этом авторы не претендуют на окончательное определение вводимых понятий, а лишь стремятся

Источник

О войске Тевтонского ордена

В полевых сражениях войско Тевтонского (Немецкого) ордена Святой Девы Марии обычно строилось в три линии, или эшелона (по-немецки: «треффен»). Третью линию составлял резерв. Каждый «треффен» состоял из нескольких конных боевых отрядов (по-немецки: «шлахтгауфенов»), представлявших собой тактические подразделения. В свою очередь, каждый «шлахтгауфен» состоял из нескольких «знамен», или «хоругвей» (по-немецки: «баннеров»), а каждое «знамя», в свою очередь, — из нескольких более мелких подразделений (по-немецки: «труппов» — просьба не путать с трупами).

Острие передового «шлахтгауфена» тевтонского орденского войска составляли рыцари в тяжелых доспехах, построенные клином («по-немецки: «ди шпиц»). В зависимости от количества тяжеловооруженных конников, составлявших острие клина, сам клин мог быть больше или меньше. Были возможны варианты, когда в первом ряду стояло трое рыцарей, во втором — пятеро, в третьем — семеро, в четвертом — девять и т.д. Чаще всего «клин» состоял в общей сложности из 50-80 рыцарей, в то время как основную часть «шлахтгауфена» составляло двигавшееся вслед за тяжело вооруженными рыцарями, построенное вытянутым четырехугольником, формирование конных рыцарей в облегченном вооружении и «услужающих братьев» («слуг», «сарьянтов», «сариантов»), представлявших, по сравнению с рыцарями, меньшую боевую ценность и обладавших меньшим боевым опытом. Тевтонские «орденские братья» отдавали предпочтение жеребцам вороной масти.

За отрядом этой средней и легкой кавалерии в некоторых случаях выстраивалась орденская пехота.

Рыцарский «клин» мог состоять либо из одного большого «баннера», либо из нескольких более мелких. Когда нам приходится читать о «клине», состоящем из нескольких «баннеров», то остается не ясным, где в таком случае располагались знамена и предводители этих мелких «баннеров», поскольку первый «баннер» клина считался знаменем всех «баннеров», входивших в этот клин. Прикрытие знаменосца составляли рыцари, вооруженные мечами, булавами («штрейткольбенами») и шестоперами. Порою рыцари этой «знаменной группы» имели по два меча каждый. А вот копий им не полагалось (чтобы они, захваченные общим наступательным порывом, не атаковали неприятеля «по-рыцарски», с копьем наперевес, забыв о порученной им охране знамени).

Тактическая цель атаки в клинообразном строю заключалась в прорыве неприятельского строя, чтобы потом повернуть и рассечь и без того распадающееся неприятельское формирование на несколько частей. Вероятно, за рыцарями следовали легковооруженные отряды, занимавшиеся уничтожением противника, утратившего боевой порядок. Клинообразное построение использовалось «тевтонами» задолго до сломавшей хребет их военной машине битвы с польско-литовским войском при Танненберге (15 июля 1410 г.), в частности, в Прибалтике. В орденских хрониках — в частности, у Генриха Латвийского (Латышского) — упоминается боевой порядок под названием «шигкунге» (хотя ныне точно не известно, как он выглядел).

На марше в голове орденского войска следовал конный авангард (нем.: «фортраб», «реннфане», что по-русски иногда переводится как «Гончая хоругвь»), а замыкал колонну арьергард (нем.: «нахгут»). Если войско передвигалось по неприятельской территории, оно шло в сомкнутом строю. При снятии с лагеря никому не дозволялось садиться на коня или надевать вооружение без приказа. Каждый был обязан оставаться в своей группе или «ротте», к которой он был приписан (Правила, 46). Без соответствующего приказа не разрешалось снимать доспехи, шлем, щит и оружие.

В пункте XXIII Законов Верховного магистра «тевтонов» (Гохмейстера) Дитриха фон Альтенбурга (1335-1341) сказано, что все братья должны оставаться и передвигаться под знаменем (в составе «знамени»- В.А.), за исключением тех случаев, если предводитель их «баннера» или его помощник пошлют их куда-либо с поручением. Пункт 5 закона V Верховного магистра Винриха фон Книпроде (1351-1382) говорит: «Брат, коий в походе (нем.: «рейсе», «рейзе» или «райзе») будет послан к знамени (зачислен в состав «знамени» — В.А.), не должен удаляться от оного без приказа». Слуги («кнехты») должны были в походе ехать вслед за братьями-рыцарями, каждый за своим господином. Если рыцари соединялись в отдельный отряд (нем.: «шар»), то «кнехты» должны были ехать перед ними или рядом с ними, держа в поводу боевых коней (в походе рыцари ехали не на боевых конях, а на походных лошадях).

В опасных местах («внушающих страх») орденским «братьям» не дозволялось без приказа разнуздывать лошадей. Когда «братья» садились на боевых коней, им не дозволялось поворачивать их без приказа. В пору Средневековья среди рыцарей часто возникали споры и даже конфликты из-за права непременно первым атаковать неприятеля (первым войти с боевое соприкосновение с противником считалось делом чести, ради этого рыцари нередко ломали строй, приводя тем самым свое войско к поражению).

Поэтому Правила Тевтонского ордена строжайшим образом регламентировали все действия каждого члена ордена на марше и в бою, с целью недопущения подобных конфликтов между «братьями-рыцарями» и самовольных действий. Если бы «братья» самовольно, «ища себе чести и славы» (как говорится о дружинниках-курянах в «Слове о полку Игореве»), вырывались вперед, это могло бы привести к катастрофическим последствиям для орденского войска. Поэтому за подобные проступки предусматривалась суровая кара. Никому из «братьев» не дозволялось атаковать без приказа или до того, как переходил в атаку предводитель «баннера» (нем.: «баннерфюрер»). «Братья», которым было поручено прикрывать знамя, обязаны были находиться в его непосредственной близости. Потеря знамени (или самовольная подача им каких-либо сигналов) каралась смертной казнью.

Перед отдачей маршалом или предводителем «баннера» приказа атаковать оруженосцы (нем.: «кнаппен») собирались с вьючными лошадьми под знаменем, которое держал один из «братьев-сариантов» (сержантов), и молились за своих ушедших в бой хозяев, не принимая сами участия в сражении. Сами оруженосцы (возившие за «братьями-рыцарями», которым они служили, их щиты и копья), имели на вооружение только кинжалы для самообороны и в бою обычно участия не принимали (за исключением критических ситуаций).

В сомкнутом строю орденские бойцы оставались только до момента вхождения в боевое соприкосновение с противником. С началом схватки строй распадался на множество отдельных поединков. Тяжеловооруженные рыцари не могли атаковать с копьями наперевес в сомкнутом строю без интервалов, не имея свободы маневра и свободного пространства для разгона, необходимого для нанесения таранного удара. Они шли в атаку коротким или медленным галопом, почти что рысью. Обычно бой начинали конные арбалетчики, стоявшие на флангах и перед готовым к бою конным формированием Ордена. Отстрелявшись, арбалетчики отступали в тыл конному формированию.

Тактическое боевое построение в соответствии с Уставом Ордена тамплиеров, применявшееся войском Тевтонского ордена Святой Девы Марии в ранний период его существования (в Святой Земле), отличалось от описанного выше «классического». В Святой Земле вооруженные «кнехты», державшие копья рыцарей, стояли перед группой рыцарей, каждый перед своим господином. Невооруженные оруженосцы («кнаппен») с походными лошадьми находились в последней линии. Как правило, тяжеловооруженные «братья-рыцари» образовывали первую линию, а «братья-сарианты», имевшие среднее вооружение — вторую. Легкая конница (так называемые «туркопулы»), набиравшиеся из палестинских, сирийских и армянских христиан (а впоследствии — из осевших в Святой Земле потомков крестоносцев-«франков», «пулланов» и даже из местных мусульман), стояла на флангах.

В Пруссии и Ливонии ситуация изменилась. Разделение орденского войска на отдельные отряды (крестоносцев изо всех градов и весей Европы, контингентов орденских комтурий, ополчений подчиненных ордену епископств и городов), выступавших каждый под собственным «баннером», делало фронт орденского войска более широким, за счет меньшей глубины построения.

Тактическое построение (в частности, в битве при Танненберге 15 июля 1410 г.) орденского войска состояло из большого числа конных арбалетчиков (спешивавшихся в бою) и меньшего числа тяжеловооруженных рыцарей (строившихся «клином»).

Пешие воины использовались, главным образом, в орденском флоте, при обороне замков, крепостей и городов, сопровождении транспортных колонн и при охране обоза, оставленного конным войском, ушедшим жечь и грабить достояние прусских (или литовских) язычников.

III.»Копье», или «глефа».

Самое мелкое подразделение тяжелой орденской конницы именовалось «копьем» (по-немецки: «глеве», «глефе», «глефа», «глева», «глефия», «глевия», «ланце» или «шпис»). «Глефа» (само это слово означает копьевидное оружие с длинным древком и плоским, клинкообразным наконечником) была не тактическим, а чисто организационным подразделением. В отличие от «копий» «мирских» рыцарских войск Западной Европы (которые — за исключением армий королевств Иберийского полуострова — кроме Наварры! -, в которых «копьем» именовался одиночный тяжело или легко вооруженный конный воин), могли насчитывать в своем составе до нескольких десятков человек, в зависимости от богатства возглавлявшего «копье» рыцаря-феодала), тевтонская «глефа» состояла из троих человек — из одного тяжеловооруженного конника и его оруженосца («кнаппе»), а также из одного конного арбалетчика. На этих троих воинов Пресвятой Девы Марии приходилось в общей сложности четыре лошади. Каждый из трех конников «глефы» имел свою собственную походную лошадь, а тяжеловооруженный конник — еще и тяжелого боевого коня, которого в походе вел в поводу его оруженосец.

Тяжеловооруженный конный латник именовался «шписфюрером» или «глефнером». На марше доспехи рыцаря были навьючены на его боевого коня, в то время как оруженосец вез щит и копье «глефнера». Лишь в непосредственной близости от неприятеля «глефнер» в подходящем месте облачался в боевые доспехи. Всякий рыцарь, желавший иметь собственного оруженосца, должен был при вступлении в Тевтонский орден внести в качестве «вклада» не менее четырех лошадей — во всяком случае, во владениях Тевтонского ордена на территории тогдашней «Германии», т.е «Священной Римской империи (германской нации)». «Человеком чести» (нем.: «эрбаром») считался лишь тот, кто, кроме оруженосца (не имевшего собственного вооружения), выставлял хотя бы одного стрелка.

Контракты, заключавшиеся Тевтонским орденом с предводителями наемников (нем.: «зёльднеров» — от слова «зольд»=»жалованье», происходящего от названия средневековой итальянской монеты «сольдо», или от названия позднеримской золотой монеты «солидус», или «солид»), предусматривали, что каждый «шпис» в составе наемного отряда также должен был включать в свой состав троих человек и четырех лошадей (например: «Сорок хорошо вооруженных рыцарей и оруженосцев и сорок стрелков» или: «Сто глеф добрых рыцарей и кнехтов в полном вооружении. и к ним сто стрелков. Эти сто глеф должны иметь четыреста лошадей»).

Во время похода орденского войска Тевтонского ордена на остров Готланд, с целью очистить его от шаек морских разбойников-«витальеров» (1404 г.), каждый вооруженный арбалетом «брат-рыцарь» получал, в качестве конюха, собственного «кнехта», а все прочие арбалетчики — лишь одного «кнехта-конюха» на двоих.

IV.Во что они были одеты.

«Братья-рыцари» Тевтонского ордена именовались в просторечии «белыми плащами», поскольку носили поверх одежды длинный белый плащ-мантию, или «господский плащ» (по-немецки: «герренмантель») без рукавов с черным орденским крестом (форма и размеры которого менялись с течением времени; размеры креста постепенно увеличивались) на левом плече («напротив сердца»). Под белым «господским» плащом братья-рыцари носили в мирное время длинный «конвентуальный» черный кафтан (нем.: «конвентсрок»), а в военное время — надевавшееся поверх доспехов укороченное (доходившее до колен в XII-XIV и до середины бедер в XV-XVI вв.) белое полукафтанье (нем.: «ваппенорок» или «ваффенрок», франц: «сюрко») с черным крестом на груди и спине (также принимавшим со временем все большие размеры). Это белое полукафтанье вошло в употребление в период пребывания тевтонских рыцарей в Святой Земле, чтобы жаркое палестинское солнце не так накаляло рыцарские кольчужные доспехи.

Кроме плаща, кафтана и полукафтанья, в комплект обмундирования тевтонского «брата-рыцаря» входили:

1)две белые полотняные рубахи с длинными рукавами;

2)две пары белых полотняных подштанников (состоявшая из двух штанин и гульфика каждая);

3)две пары черных «штанов» (по две черных штанины и по гульфику в каждой паре);

4)черная куртка («якка») с длинными рукавами (надевавшаяся поверх исподней полотняной рубахи и носившаяся в военное время под доспехами);

5)белая дорожная (походная) ряса (лат.: «каппа», нем.: «рейземантель») с черным крестом на груди и спине, длинными рукавами и капюшоном, именовавшаяся также «дождевиком» (нем.: «рейнмантель»);

6)»зимнее» военное полукафтанье (налатник), подбитое черной овчиной или черным козьим мехом (нем.: «курсит»);

7)»зимний» вариант белого «господского» плаща (также подбитый овчиной или козьим мехом).

«Зимние» полукафтанья и плащи были введены после переноса деятельности Тевтонского ордена из Святой Земли в суровые условия Прибалтики. Украшать одежду дорогими мехами (как и вообще чем бы то ни было) воинам-монахам было строжайше запрещено орденским уставом. И лишь гораздо позднее в гардеробе тевтонских Гохмейстеров появились упоминаемые в расходных книгах орденского казначея отороченные лисьим мехом перчатки, собольи накидки с золотой каймой, дорогие русские меховые шапки и прочие предметы роскоши, не подобающей монахам (пусть даже и рыцарского звания).

Тевтонские военные полукафтанья XII-XIV вв., доходившие до колен, в своей верхней части (до пояса) плотно прилегали к доспехам, расширяясь ниже пояса наподобие юбки.

Укороченные военные полукафтанья XV-XVI вв. тесно прилегали к нагрудникам (сменившим к тому времени кольчатую броню).

С введением цельнокованых («белых») лат полукафтанья вышли из употребления, и орденский крест начали рисовать, а у Верховных магистров и высших должностных лиц ордена («гебитигеров» или «гроссгебитигеров») — чеканить прямо на нагрудниках.

Кожаные башмаки и поясные ремни членов Тевтонского ордена были коричневого (бурого) цвета. Таким образом, соблюдалось уставное требование ограничиваться употреблением только «церковных» цветов: белого, серого, черного и коричневого (бурого). Членам Ордена запрещалось иметь какие-либо украшения на одежде, обуви, поясах, ножнах, древках копий, колчанах и шпорах. Запрещалось также украшать конскую сбрую. В то же время не сохранилось никаких упоминаний о наличии на копьях «братьев» Тевтонского ордена белых флажков-флюгеров с черными орденскими крестами (в то время как сохранились, к примеру, изображения рыцарей-тамплиеров с подобными копейными флажками).

Со временем роскошь, однако, проникла и в ряды «тевтонских» воинов-монахов. Во всяком случае, известно, что на момент начала Великой войны с поляками и литовцами в 1410 г. «братья-рыцари» носили, вопреки уставу, золотые шпоры и рыцарские пояса из золотых (или, по крайней мере, позолоченных) пластин, а орденское начальство — золотые цепи, кресты, ковчежцы и т.д.

В качестве головного убора тевтонские рыцари носили круглую шапочку белого цвета с плоским верхом (в Уставе им особо запрещалось ношение остроконечных головных уборов).

На основании сохранившихся изображений можно предположить, что в начальный период истории Тевтонского Ордена его «братья-рыцари» носили «конвентуальные» кафтаны и шапочки серого цвета. Такие же серые круглые шапочки носили тевтонские «услужающие братья» («сарианты») и «полубратья», о которых пойдет речь чуть ниже.

«Братья-сарианты» («услужающие братья», лат.: «фратрес сервиентес», нем.: «сариантсбрюдер», «сариантбрюдер», «сарьянтсбрюдер», «сарьянтбрюдер», «диненде брюдер» или просто «динер» — «буквально: «слуги») именовались в просторечии «серыми плащами» (нем.: «граументлер»), поскольку вместо белого «господского» плаща «братьев-рыцарей» («герренмантеля») носили поверх одежды длинный плащ без рукавов серого цвета (нем.: «сариантсмантель»).

Под серым плащом «сарианты» носили в мирное время длинный серый «конвентуальный» кафтан (нем.: «конвентсрок»), а в военное — серое полукафтанье-«ваффенрок» (становившееся, с течением времени, все короче, как и белое полукафтанье тевтонских «братьев-рыцарей»), надевавшееся поверх доспехов. Комплект обмундирования «братьев-сариантов» был аналогичен упомянутому выше рыцарскому (вплоть до «зимних» вариантов одежды, подбитых овчиной или козьим мехом).

Летом утепленные «зимние» плащи и полукафтанья сдавались на хранение ризничему (нем.: Trappier) Ордена; взамен них выдавались «летние» варианты тех же элементов орденского облачения.

Говоря об орденском облачении «братьев-сариантов», нам представляется необходимым подчеркнуть следующее обстоятельство.

Существует широко распространенное (как за рубежом, так и у нас в России) и глубоко укоренившееся (но от того не менее ошибочное) представление, будто бы «братья-сарианты» Тевтонского ордена носили на своих серых плащах и военных полукафтаньях (а согласно представлениям иных историков и особенно художников — даже на щитах, шлемах и конских попонах!) не «полный» (четырехконечный) черный орденский крест, а «половинный», «половинчатый» или «антониев» крест в форме буквы «Т» (по-гречески эта буква именуется «Тау», в связи с чем и означенный «полукрест» порой именуется «Тау-крестом»). Автор настоящего очерка должен покаяться перед уважаемыми читателями в том, что и сам долгое время разделял это ошибочное мнение (в частности, в очерке «Тевтоны в Ливонии и Опричный орден Иоанна»).

В действительности тевтонские «братья-сарианты», подобно «братьям-рыцарям» и «братьям-священникам», вступавшие в орден Пресвятой Девы Марии вместе со всем своим имуществом, приносившие те же три монашеских обета нестяжания (бедности), послушания и целомудрия (безбрачия), являлись полноправными членами ордена (хотя и не благородного происхождения — в отличие большинства — но не всех! — тевтонских «братьев рыцарей») и потому с полным на то правом носили на своих серых плащах и военных полукафтаньях (а также щитах, выкрашенных не в серый, а в тот же самый белый цвет, что и у «братьев-рыцарей») отнюдь не «полукрест», а «полный» черный орденский крест. «Тау-крест» носили на одежде не «сарианты», а «полубратья» (лат.: «семифратеры», нем.: «гальббрюдер») Тевтонского ордена, представлявшие собой совершенно иную категорию.

«Полубратьями» («гальббрюдерами», «семифратерами») именовались лица, вступавшие в Орден вместе со своим имуществом и приносившие три вышеупомянутых монашеских обета, но не обязанные ордену военной службой, а посвящавшие себя хозяйственной деятельности в орденских имениях и факториях (земледелию, скотоводству, торговле — например, янтарем, рыбой, зерном или скотом в прусских владениях ордена, и т.д.). Эти тевтонские «хозяйственники» носили одежду такого же серого цвета, что и «братья-сарианты», но иного покроя — кафтаны, более короткие, чем у «сариантов», и укороченные (до колен) серые плащи с рукавами и «половинным» черным «Тау-крестом» на левом плече. «Полубратья» призывались Орденом к оружию лишь в самых крайних случаях — например, при внезапном нападении неприятеля на орденские владения, в которых трудились эти «полубратья», или в случае острой нехватки живой силы (например, после серьезного поражения орденского войска, понесшего тяжелые потери). В обычное же время «полубратья» были освобождены от военной службы и формально в орденском войске не числились.

V.Горны, трубы и герольды.

Кроме сигналов, подаваемых знаменами-«баннерами», в орденском войске тевтонов подавались также звуковые (акустические) сигналы. Хронисты ордена упоминают подачу сигналов трубными (роговыми) звуками, например, к снятию лагеря, к выступлению в поход и т.д. По состоянию на 1422 г. в инвентарной описи Малой оружейной палаты Кенигсбергской комтурии Тевтонского ордена числился один боевой (или войсковой) горн, или рог (нем.: «геергорне»). Фанфары в описываемое время не упоминаются. В орденском войске имелись и «глашатаи» (по-русски: «бирючи»). В Правилах (54) о должности «глашатая» («аусруфера») сказано, что в военном стане он должен располагаться рядом с маршалом ордена, и выкрикивать («оглашать») приказы последнего, обязательные к выполнению для всех. В Правилах также неоднократно упоминаются «возгласы» глашатаев, поднимающих орденское войско тевтонов по тревоге при приближении неприятеля.

В орденских расходных книгах нередко встречаются записи вроде:

«Итого за 12 марок куплено 3 «швейка» («швейками» назывались лошади низкорослой прусской породы — В.А.) для 3 трубачей, сопровождавших нашего Верховного магистра в рейсе (походе) нашего Верховного магистра» (нем.: Item XII m. vor III sweyken den III pfyfern gekouft dy mit unserm homeyster in dy reise zoegen).

Музыканты играли особенно важную роль в поддержании боевого духа воинов ордена на марше и в лагере. Каждому орденскому воинскому контингенту было придано определенное число музыкантов. Трубачи (нем.: peiper, pypir, pyper, pipir, pfyfer, spillute) сопровождали также отряды военного ополчения подчиненных ордену городов (судя, например, по «Военной книге» г. Эльбинга за 1383-1409 гг.).

Контингенты съезжавшихся на подмогу ордену Девы Марии европейских крестоносцев также имели в своем составе трубачей, а в некоторых случаях — также литаврщиков. Трубач приехавшего в Пруссию для участия в крестовом походе француза Жана де Блуа был даже облачен своим богатым сеньором в рыцарские латы. Необходимо заметить, что нам точно не известно, на каких именно инструментах играли упоминающиеся в орденских хрониках «трубачи».

Под «трубачами» («пейперами», «пипирами», «пфифирами». «пфейферами». «шпиллейтами») могли подразумеваться не только горнисты, но даже флейтисты или волынщики. В тевтонских «рейсах» знатные европейские крестоносцы участвовали в сопровождении своих герольдов и декламаторов (в качестве важных свидетелей, всегда готовых подтвердить и воспеть подвиги своих сеньоров). По некоторым данным, при дворе Гохмейстера Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии в гг. Мариенбурге-на-Ногате и Кенигсберге имелся особый орденский герольд. Точных доказательств на этот счет не существует (в отличие от установленного факта наличия у магистра собственного придворного шута). Однако совершенно точно доказано существование, по крайней мере, в 1388 г., герольда Верховного Магистра. Звали этого герольда Варфоломей (Бартоломеус) Лютенберг.

Здесь конец и Господу нашему слава!

Первоначальный вариант данной исторической миниатюры В.В. Акунова был опубликован на страницах московского военно-исторического журнала «Рейтар» №42 (4/2008).

Источник