- Моя оборона: 6 видов психозащит, которые оберегают нас от травматического опыта

- 1. Отрицание

- Диагноз становится настолько шокирующим откровением, что по возвращении в палату у больного случается повторный удар.

- 2. Вытеснение

- 3. Рационализация

- 4. Обесценивание

- «Как бороться с клещом? 1. Кусай первым. 2. Размещай мемы про клещей — осмеянный клещ слаб».

- 5. Примитивная идеализация

- Читайте также:

- Ребенок спрашивает: «Почему идет дождь?» Ему не так важно получить разъяснение, почему вода льется с неба. Главное — удостовериться, что мир функционирует «правильно», он безопасен, и родители знают, как с этим миром управляться. Для ребенка логично обидеться на родителей за то, что они утром в субботу «не остановили дождь, ведь мы планировали пойти в зоопарк».

- Читайте также:

- 6. Интеллектуализация

- Примеры защитных механизмов — Понятие и функции психологической защиты

- Понятие и функции психологической защиты

- Основные механизмы психологической защиты

- Сублимация, проекция, регрессия

- Рационализация, реактивное образование, отрицание

Моя оборона: 6 видов психозащит, которые оберегают нас от травматического опыта

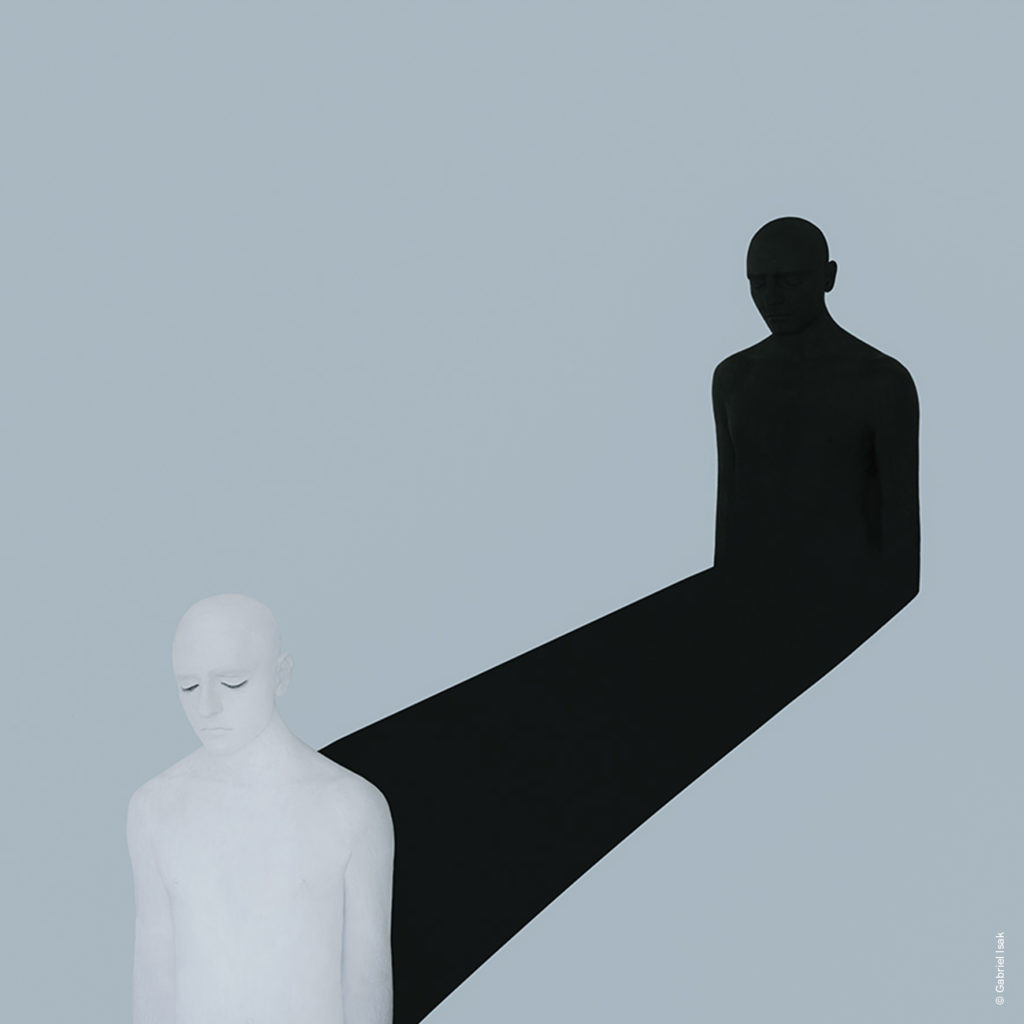

Реальность так часто бывает травмирующей и невыносимой, что в ходе эволюции мы освоили разные виды психологических защит — они оберегают нашу психику наподобие того, как иммунитет охраняет наше тело. Психозащиты действуют эффективно и без участия сознания, но разобраться в механизмах их работы всё же стоит: это мощный инструмент, но у него есть свои минусы, и их необходимо учитывать. Отрицание, обесценивание, идеализация — рассказываем о наиболее распространенных видах нашей психической самообороны.

Человек — существо высокоадаптивное, но, в отличие от барсуков, крыс и сахарных поссумов, которых эволюция тоже научила хорошо и быстро приспосабливаться к цветущему многообразию мира, homo sapiens может управлять уровнем своего адаптационного скилла.

Есть врожденные задатки (разный темперамент, особенности телесной конституции и т. п.), повышающие нашу приспособляемость, но практически при любых вводных человек волен «прокачать» ее, равно как и свести на нет.

Адаптация на уровне физиологии — способность организма поддерживать состояние, нужное для выживания и развития. Иммунная система защищает нас от воздействия вредных веществ и микроорганизмов, гомеостаз сохраняет тело в норме при различных воздействиях внешней среды.

Что касается психики, то ее адаптационные механизмы — это психологические защиты. Они смягчают негатив и функционируют неосознанно, как и наше тело, работающее на автомате. О психологических защитах как основе процесса сопротивления писал еще в конце XIX века Зигмунд Фрейд, а его дочь Анна Фрейд продолжила тему в труде «Эго и механизмы защиты».

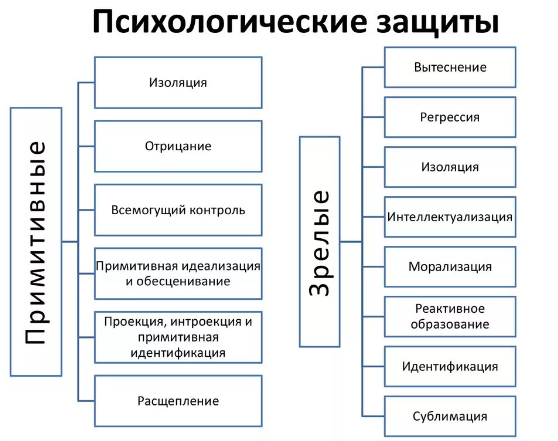

Стройной классификации психологических защит нет, но можно говорить о наиболее типичных и распространенных.

1. Отрицание

Отказ признавать травмирующий опыт, негативные эмоции, шокирующую информацию; нежелание признавать свое бедственное положение или тяжелый диагноз.

Разбивший чашку ребенок может, глядя в глаза, утверждать, что он этого не делал, сам веря в это — ситуация настолько травматична, что психика не примиряется с фактом уничтожения ценного предмета. И отрицает этот факт.

Госпитализированный с острым инфарктом пациент лежит под капельницей, опутанный проводами аппаратуры. С ним в палате — другие такие же госпитализированные. Он слышит, как врачи обсуждают его диагноз. Казалось бы, понятно, что с ним произошло.

Но понимания нет. Через какое-то время, когда он уже пошел на поправку, пациент отправляется прогуляться в больничный двор и встречает врача. Тот делает ему замечание: «Вам нельзя выходить на улицу после такого тяжелого инфаркта!»

Диагноз становится настолько шокирующим откровением, что по возвращении в палату у больного случается повторный удар.

Психологическую защиту сняли слишком неделикатно…

Отрицание может быть перцептивным (искажающим восприятие) и когнитивным (искажающим сознание). Преподаватель, который не может установить в лектории дисциплину, смиряется с шумом в аудитории одним из таких способов:

- «шумят, но не громко — это нормально, у других то же самое» (бессознательное искажение на уровне восприятия — ложная информация снижает тревогу, поддерживает самооценку),

- «шумят, потому что им интересно — они живо обсуждают мой спич» (когнитивное искажение — отрицание осознается, но воспринимается противоположным образом — как положительное).

2. Вытеснение

Подавление или исключение травмирующей информации — вытесненное избирательно «забывается», но всегда стремится вернуться из бессознательного. Чтобы поддерживать вытеснение, нужно затрачивать энергию, а этого нельзя делать вечно. При определенных обстоятельствах (например, во сне, во время болезни или при алкогольной интоксикации) травмирующая информация возвращается — это как минимум очень неприятно…

Механизм вытеснения срабатывает благодаря особенностям восприятия: если на органы чувств воздействует стимул, не сочетающийся с остальными психическими явлениями, он остается за пределами сознания. Так, например, привыкают к заводскому шуму или бою часов.

3. Рационализация

Обоснование собственного поведения, ситуации или травмирующего опыта, при которых «объективность» аргументов и их выбор — мнимые, а желание оправдать себя не осознается.

Например, малодушие может быть рационализировано осторожностью, неоправданная агрессия — необходимостью «защищаться», «быть сильным» и т. п.

Это не самообман, поскольку сохраняется уверенность, что ты «говоришь правду», «служишь идеалам», «отстаиваешь принципы».

Есть несколько типов рационализации:

- актуальная — защитный механизм рационального объяснения срабатывает после совершения неприемлемого поступка («мне не оставили выбора, на моем месте любой поступил бы так же»),

- предвосхищающая — подготовка, планирование и воспроизводство логики самооправдания до наступления травмирующей ситуации («я ненавижу начальника-сатрапа, но еще больше ненавижу себя, когда расхваливаю его, говоря тосты — скоро корпоратив, мне опять придется это делать. Прощу себя за это, ведь на мне ипотека»),

- прямая/непрямая — «не буду писать „Тотальный диктант“ — боюсь плохого результата. Да и все боятся, просто скрывают» (прямая рационализация) / «не буду писать, добираться до места его проведения далеко, придется рано вставать, да и дел выше крыши» (непрямая),

- для себя и других — по принципу «не очень-то и хотелось» — неуспех объясняется себе и окружающим занижением качеств изначально желаемого. Лиса из поучительного сочинения Эзопа рационализирует, не получив вожделенный виноград — «он зеленый». Этот вид психологической защиты связан с другим — с обесцениванием.

4. Обесценивание

Лишение человека/вещи/чувства/ситуации ценности. Защитный механизм включается либо при самооправдании, либо при невозможности пережить чужой успех, либо чтобы побороть страх перед кем-либо.

«Как бороться с клещом? 1. Кусай первым. 2. Размещай мемы про клещей — осмеянный клещ слаб».

Обесценить можно самого себя:

- «если я не добился этого, значит, мне это не нужно — это ерунда»,

- «если у меня не получилось добиться этого, я этого не стою».

- «да кто он такой, его никто не знает, только кучка таких же идиотов (о человеке, добившемся успеха)»,

- «получил „пять“ на экзамене? наверное, почти все так же сдали — предмет же проходной. Но все равно рад за тебя, поздравляю».

Часто обесценивание является оборотной стороной другого механизма защиты — идеализации.

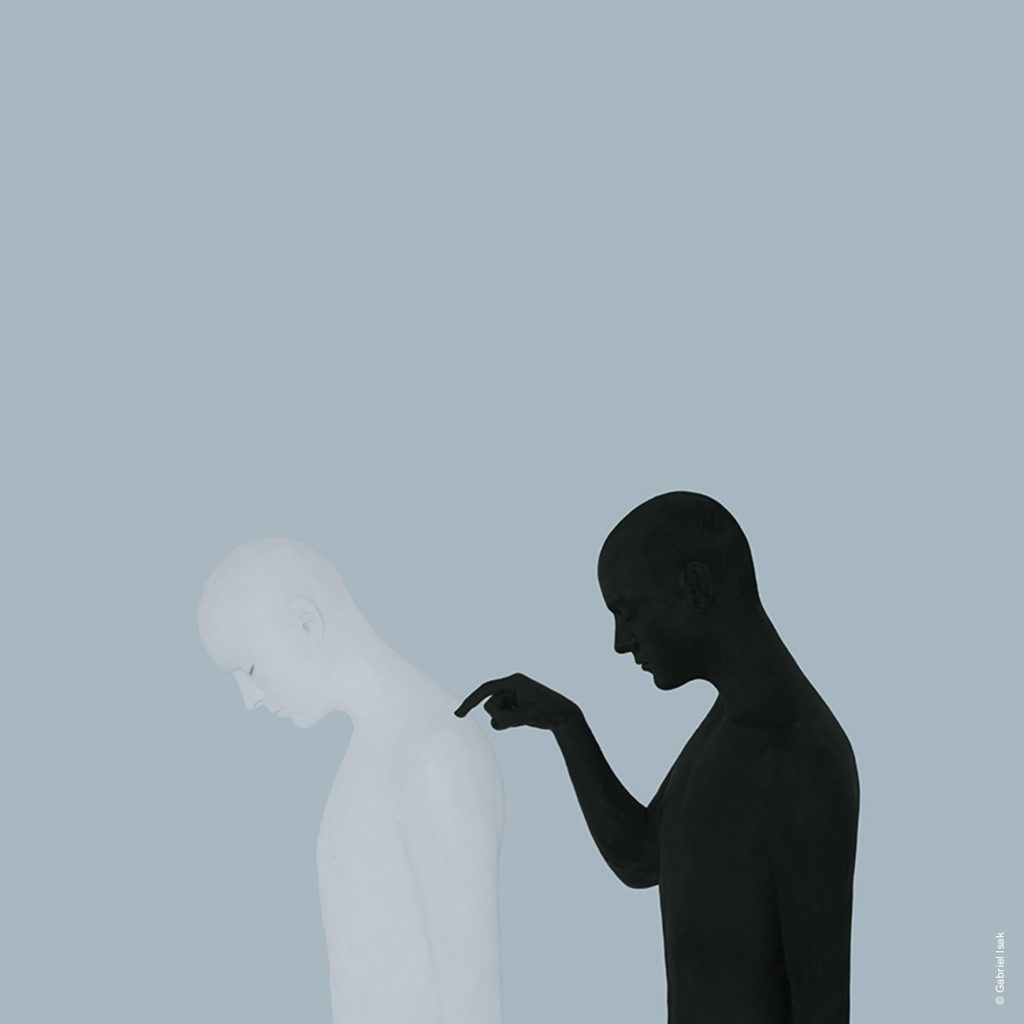

5. Примитивная идеализация

Она выражается в бессознательном представлении о ком-либо как о всемогущем защитнике. Инфантильная установка, корнями уходящая в уверенность из раннего детства: родители способны на все.

На определенном этапе такая установка может помочь ребенку обрести почву под ногами, необходимую для дальнейшего нормального развития.

Читайте также:

Ребенок спрашивает: «Почему идет дождь?» Ему не так важно получить разъяснение, почему вода льется с неба. Главное — удостовериться, что мир функционирует «правильно», он безопасен, и родители знают, как с этим миром управляться. Для ребенка логично обидеться на родителей за то, что они утром в субботу «не остановили дождь, ведь мы планировали пойти в зоопарк».

С возрастом придет понимание того, как формируются осадки, но сама логика «родители способны на все» может остаться. Ощущение, что на кого-то можно целиком и полностью положиться, временно избавляет от тревоги, но создает сильнейшую эмоциональную зависимость.

Склонные к идеализации люди постоянно находятся в поиске нового обладателя всемогущества, рано или поздно находят его и неминуемо разочаровываются, запуская в ход предыдущий механизм защиты — обесценивание.

Читайте также:

Еще один механизм психозащиты, идущий из детства, — примитивная изоляция. Это уход от эмоционального напряжения в фантазию, сон или измененное сознание. Детство закончилось, а привычка засыпать, чтобы избавиться от тягостного эмоционального фона или переизбытка эмоций, может остаться.

Более «взрослый» вариант примитивной изоляции — интеллектуализация.

6. Интеллектуализация

В отличие от предыдущего типа, эта защита сохраняет эмоциональное состояние, испытываемое как травмирующее, но переводит его «на интеллектуальный уровень». Человек отстраняется от своих чувств и переживаний, теоретизирует по их поводу, рационально объясняя их механизмы.

Зависимость поведения от эмоций таким образом снижается — и это положительный эффект такой защиты. Формируется взвешенное, спокойное, предсказуемое поведение, которое воспринимается окружающими как зрелое.

Минус интеллектуализации — искаженное восприятие действительности (это относится к любой психозащите). Снижается уровень эмпатии, а это не способствует общению и особенно близким отношениям.

Перечисленными вариантами перечень психологических защит не ограничивается. Но можно выделить так называемые протективные (они не допускают травматический опыт в сознание — проекция, отрицание, вытеснение, идеализация) и дефензивные (они допускают травмирующую информацию — рационализация, интеллектуализация).

Например, механизм интроекции присоединяет личность к чужому «я», чужой среде или образу жизни. Пример — подражание киноактерам или звездам музыкальной индустрии: копирование прически, манеры одеваться и т.п. Принцип «мы все — одна семья» в корпорациях-сектах также срабатывает благодаря механизму интроекции.

При проекции человек ошибочно воспринимает внутреннее как приходящее извне («в этом городе злость разлита в воздухе, такое ощущение, что каждый здесь меня ненавидит»).

Реактивное образование (или инверсия желаний) заменяет травмирующие мысли и чувства на прямо противоположные (гиперопека — следствие бессознательной неприязни к ребенку, мальчики «обижают» девочек, скрывая от самих себя симпатию к ним).

Не исключено, что в XXI веке появятся новые виды психологических защит. Не исключено, что узнаем мы о них только тогда, когда уже вовсю будем ими пользоваться.

Источник

Примеры защитных механизмов — Понятие и функции психологической защиты

Одним из наиболее интересных свойств живого мира является его способность к адаптации: организмы гибко приспосабливаются к внешней и внутренней среде, в которой они существуют. Эта врожденная способность каждой здоровой особи живого мира обусловливает сохранение данного биологического вида и выживание конкретного его представителя.

В современной психологии существуют теории, предполагающие, что многие свойства человеческой психики сформировались на основе биологических свойств организма. Так, инстинкты в процессе социализации личности превращаются в человеческие чувства. Например, гнев является проявлением агрессии, в основе которой лежит инстинкт самосохранения; страх – другая форма инстинкта самосохранения, берущая начало в стремлении к бегству от более сильного противника. Инстинкт размножения преобразуется в чувство любви к человеку противоположного пола или ребенку (родительский инстинкт).

Понятие и функции психологической защиты

Понятие «психологическая защита» было введено в науку в 1894 г. австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом в рамках разработанной и основанной им психоаналитической теории.

В психоанализе личность человека рассматривалась как состоящая из трех подструктур: Ид (Оно), Эго (Я) и Супер-Эго (Сверх-Я):

- Ид – биологическая подструктура, совокупность врожденных инстинктов и влечений, руководствующаяся принципом удовольствия.

- Эго – сознание, подструктура личности, опирающаяся на принцип реальности и ориентированная на «разумный контакт с внешним миром».

- Супер-Эго – социальная подструктура, формирующаяся в процессе воспитания личности в обществе (преимущественно в период раннего детства) и включающая социальные нормы, принятые в данном обществе и усвоенные данным субъектом.

Согласно психоаналитической теории, с точки зрения Супер-эго, многие инстинкты и влечения, входящие в структуру Ид (особенно агрессивные и сексуальные), являются иррациональными, недопустимыми к проявлению в условиях жизни в обществе, и поэтому часто Супер-эго не позволяет Ид выражать свои импульсы. Ид, в свою очередь, стремится свои тенденции удовлетворить. Таким образом, между Ид и Супер-Эго возникает конфликт, устранить который, не ущемив интересов того или другого, практически невозможно.

Такой конфликт между подструктурами личности вызывает у человека внутренний дискомфорт, от которого личность стремится избавиться, но полностью разрешить этот конфликт не удается, т.к. он изначально является неразрешимым. Именно тогда и начинают действовать механизмы психологической защиты, призванные устранить психологический дискомфорт, вызванный таким неразрешимым внутренним конфликтом: «от напряжения, под которым оказывается Я из-за давления на него, с одной стороны, слепых влечений, с другой – моральных запретов, человека спасают защитные механизмы».

Психологическая защита построена таким образом, что имеет возможность оказывать воздействие на содержимое Ид двумя путями:

- Блокированием выражения импульсов в сознательном поведении;

- Искажением их до такой степени, чтобы изначальная их интенсивность заметно снижается или отклоняется в сторону.

Защитные механизмы, таким образом, «являются средствами самообмана» и «искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для индивидуума».

В современной психологии понимание основной функции психологической защиты остается неизменным: психологическая защита призвана избавлять личность от психологического дискомфорта, которого другими способами избежать невозможно. Однако сущность психологической защиты в настоящее время понимается более широко.

Психологическая защита в современном понимании – это способ бессознательного ограждения человеком своего внутреннего мира от травмирующих переживаний, «система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. … субъективная угроза может порождаться конфликтом противоречивых тенденций внутри личности или несоответствием поступающей информации сложившемуся у личности образу мира и образу Я».

Понятие «психологическая защита», главным образом, связано с понятием «мотивация». Человеческое поведение начинается с мотива, мотив – с потребности, а потребность – с недостатка чего-либо, что в данный момент человеку необходимо. Возникновение (актуализация) потребности сопровождается одновременно ощущением нехватки чего-либо и чувством напряжения, в котором отражается тот факт, что организм человека подготовил энергию для осуществления человеком тех или иных действий для удовлетворения данной потребности. Поведенческий акт направлен на получение недостающего и удовлетворение потребности.

Основные механизмы психологической защиты

Базовым механизмом психологической защиты, на основе которого формируются все остальные защитные механизмы, является вытеснение. Вытеснение – это своеобразное целенаправленное («мотивированное») забывание травмирующей информации, происходящее неосознанно. З.Фрейд рассматривал вытеснение как первичную защиту не только по той причине, что оно является основой для формирования более сложных защитных механизмов, но и потому, что оно обеспечивает наиболее прямой путь ухода от тревоги.

Однако такое забывание является неполным. Вытеснение «представляет собой процесс устранения из сознания и перевода в сферу бессознательного неприемлемых для индивида мыслей, воспоминаний, переживаний, которые все равно продолжают оказывать влияние на его поведение, переживаясь в форме тревоги, страха и т.п.». З.Фрейд считал, что вытесненные импульсы и мысли не теряют своей активности в бессознательном, и для предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянная трата психической энергии. Эта непрерывная трата энергетических ресурсов может серьезно ограничивать использование энергии для более адаптивного поведения.

Однако постоянное стремление вытесненного материала к открытому выражению может получать кратковременное удовлетворение в сновидениях, шутках, оговорках и т.п.

Вытеснение часто является источником телесных заболеваний психогенной природы (головные боли, артриты, язва, астма, сердечные болезни, гипертония и т. п.). Психическая энергия подавленных желаний присутствует в теле человека независимо от его сознания, находит свое болезненное телесное выражение.

В процессе вытеснения может забываться не только реальный стимул, но также и все объекты, факты и обстоятельства, ассоциативно связанные с ним, а потому могущие напомнить о нем и вызвать соответствующие переживания. Нередко вытеснение является причиной провалов в памяти, невозможности вспомнить что-либо.

Вытеснение в чистом виде встречается достаточно редко, преимущественно у детей и взрослых, страдающих истерическим неврозом. В норме вытеснение позволяет забыть болезненные воспоминания, оставляя при этом память о самом событии. Классический пример такого частичного вытеснения – «женщина забывает боль, сопровождающую роды, и вновь готова ощутить радость рождения ребенка».

По отношению к другим защитным механизмом вытеснение является первичным, т.к. обеспечивает прямой уход от травмирующей информации и дает возможность на своей основе формироваться более сложным механизмам. Элементы вытеснения присутствуют в структуре всех более сложных защитных механизмов.

Сублимация, проекция, регрессия

Сублимация является защитным механизмом, дающим человеку возможность в целях адаптации изменить свои внутренние иррациональные импульсы таким образом, чтобы их можно было выражать посредством социально приемлемых мыслей или действий. Сублимация заключается в перенаправлении энергии потребностей, которые по каким-либо причинам человек не может удовлетворить, в социально приемлемое русло: созидательную творческую деятельность, спортивную деятельность и т.п.

Каждое произведение искусства отражает в своей сути конфликт между мотивами, который дает жизнь этому произведению, а также в большей степени определяет его форму и содержание. Художественное произведение предоставляет возможность придать нашим фантазиям символическую форму, в результате чего мы можем в некоторой мере освободиться от них.

Хотя все механизмы психологической защиты помогают человеку свести до минимума чувство тревоги, сублимация является наиболее продуктивной, так как она приводит к социально одобряемым результатам. Сублимация рассматривается как единственно здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, т.к. она позволяет изменить цель или объект импульса без сдерживания самого проявления этого импульса.

С точки зрения З. Фрейда, понимавшего сублимацию как выход энергию либидо через другие каналы, значение сублимации в развитии цивилизации является первостепенным: наука и культура человечества были созданы людьми, находящимися под воздействием данного механизма.

Классический пример сублимации – реализация агрессивных импульсов в силовых видах спорта (бокс, борьба и т.п.)

Проекция является одним из наиболее распространенных механизмов психологической защиты и предполагает приписывание окружающим различных негативных качеств, присущих в действительности самому себе. При этом наличие этих качеств у себя не осознается.

Сущность проекции заключается в возможности с ее помощью возлагать вину за что-либо на других, освобождая себя от мучительного чувства вины. Поэтому человек склонен искать виновников или причины своих проблем в окружающем мире.

Многие из нас совершенно не критичны к своим недостаткам и с легкостью замечают их только у других. Когда что-то осуждается в других, именно это не принимает человек в себе, но не может признать это, не хочет понять, что эти же качества присущи и ему. Проекция лежит в основе негативно окрашенных стереотипов и предрассудков, паранойяльности.

Классический пример проекции – ситуация, когда «студент, не подготовившийся как следует к экзамену, приписывает свою низкую оценку нечестно проведенному тестированию, мошенничеству других студентов, или возлагает вину на профессора за то, что тот не объяснил эту тему на лекции» . Т.е. студент избавляется от мучительного чувства вины за то, что приложил недостаточно усилий к подготовке к экзамену, путем отрицания собственной вины и приписывания ее окружающим.

Механизм регрессии состоит в использовании человеком в ситуации неудовлетворения потребности способов, которые содействовали ее удовлетворению на более ранних этапах онтогенеза, а возможно и филогенеза. При помощи регрессии человек переходит на какой-либо из предшествующих уровней психического развития и актуализирует успешные в прошлом способы реагирования.

Кроме того, при регрессии устранению тревоги способствует возврат к раннему периоду жизни, более безопасному и приятному.

Различают два вида регрессии:

- Ретрорегрессивное поведение (онтогенетическое) – возврат к переживаниям и способам поведения, имевшим место в прошлом в ходе индивидуального развития (онтогенеза) человека;

- Филогенетическая регрессия – возврат к формам поведения, которые были свойственны далеким предкам человека (например, воспитанный, выдержанный и бесконфликтный человек в результате стресса вступает в драку).

Регрессия может быть частичной, полной или символической. Большинство эмоциональных проблем имеют регрессивные черты. В норме регрессия проявляется в играх, в реакциях на неприятные события, в ситуациях повышенной ответственности, при заболеваниях. В патологических формах регрессия проявляется при психических болезнях, особенно при шизофрении

Рационализация, реактивное образование, отрицание

Рационализация – это защитный механизм, действующий, главным образом, после совершения человеком какого-либо поступка, неприемлемого с его точки зрения. Рационализация состоит в ложной аргументации этого поступка и представляет собой самооправдание. С помощью рационализации субъект стремится дать логически связанное и морально приемлемое объяснение той или иной установки, чувства, поведения. В ходе рационализации человек выдает мнимое рациональное и уважительное объяснение своих поступков, истинной причины которых он не осознает.

Другими словами, рационализация – это способ справиться с тревогой и другими неблагоприятными эмоциями путем искажения восприятия реальности и достижения тем самым защиты собственной самооценки.

Бессознательный механизм рационализации не следует смешивать с преднамеренными ложью, обманом или притворством. Рационализация помогает сохранять самоуважение, избежать ответственности и вины. В любой рационализации имеется хотя бы минимальное количество правды, однако в ней больше самообмана, поэтому она и опасна.

Реактивное образование (формирование обратной реакции) – это онтогенетически более поздний защитный механизм, развивающийся с усвоением индивидом высших социальных ценностей. Этот механизм «базируется на амбивалентности, двойственности влечений, благодаря которой неприемлемая для сознания бессознательная тенденция может заменяться на противоположную». Он заключается в преобразовании иррациональных тенденций в свою противоположность: в поведении и мыслях человека возникают не те побуждения, которые он в действительности испытывает, а обратные. То есть под влиянием этого механизма происходит подмена действия, мысли, чувств, отвечающих подлинному желанию, диаметрально противоположными поведением, мыслями, чувствами. Таким образом происходит предупреждение выражения неприемлемых потребностей путем развития и подчеркивания противоположного отношения и поведения.

Реактивное образование носит двуступенчатый характер. Сначала вытесняется неприемлемое желание, а затем усиливается его антитеза. Например, преувеличенная опека может маскировать чувство отвержения, преувеличенное слащавое и вежливое поведение может скрывать враждебность и т.п.

Характерными особенностями проявлений этого механизма являются их явная преувеличенность и негибкость, иногда – демонстративное безразличие к данной сфере реальности.

Примеры реактивных образований: «женщина, испытывающая тревогу в связи с собственным выраженным сексуальным влечением, может стать в своем кругу непреклонным борцом с порнографическими фильмами. Она может даже активно пикетировать киностудии или писать письма протеста в кинокомпании, выражая в них сильную озабоченность деградацией современного киноискусства. Фрейд писал, что многие мужчины, высмеивающие гомосексуалистов, на самом деле защищаются от собственных гомосексуальных побуждений».

Психологическая защита отрицание – это «избирательная невнимательность» , которая заключается в игнорировании, отказе признавать существование болезненной или потенциально тревожной информации, а также информации, несовместимой со сложившимися представлениями о самом себе. Механизм отрицания не трансформирует сведения, а производит их селекцию на этапе восприятия, как бы фильтруя поступающую информацию. Человек, находящийся под воздействием такой защиты, думает, чувствует и ведет себя так, будто травмирующей информации не существует. Он проявляет яркое безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях.

В качестве примера можно привести «ребенка, отрицающего смерть любимой кошки и упорно продолжающего верить, что она все еще жива. Отрицание реальности имеет место и тогда, когда люди говорят или настаивают: «Этого со мной просто не может случиться», несмотря на очевидные доказательства обратного (так бывает, когда врач сообщает пациенту, что у него смертельное заболевание)» .

Если отрицание приводит к возникновению пробелов в картине мира, то нередко эти пробелы заполняются воображением.Некоторые авторы выделяют фантазию или фантазирование как отдельный защитный механизм.

Отрицание – один из главных механизмов профилактики чувства страха, поскольку отрицание позволяет игнорировать существование опасности.

Механизм отрицания является примитивным, одним из онтогенетически ранних и наиболее характерен для детей.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник