Покоящиеся формы прокариот. Спорообразование

Лекция 5

Некоторые бактерии, почти исключительно палочковидной формы, образуют внутри клетки спору – эндоспору. Спора формируется в неблагоприятных условиях: при недостатке питательных веществ в среде (углерода и азота), накоплении токсичных продуктов обмена веществ, отсутствии воды, изменениях температуры, рН, аэрации. В клетке бактерий образуется только одна эндоспора, поэтому спорообразование у бактерий не является способом размножения.

Процесс спорообразования может длиться от нескольких часов до суток. При этом отмечается 4 стадии: подготовительная, когда прекращается рост клетки и синтез ДНК, происходит концентрация нуклеоида в спорогенной зоне; образование проспоры — отделение части нуклеоида вместе с уплотненной цитоплазмой и обособление их двумя мембранами за счет ЦПМ; формирование оболочек — кортекса (слоя, состоящего из пептидогликана), внутренней и внешней оболочек; созревание споры, когда она приобретает соответствующие форму и размеры, и определенное расположение ее в клетке.

В благоприятных условиях (наличие воды, питательных веществ, оптимум температуры) спора прорастает в вегетативную клетку, способную к размножению. Продолжительность прорастания споры от 2 до 5 часов. Прорастание спящей споры в активную вегетативную клетку проходит в три стадии: активация, созревание и прорастание.

Спора может сохранять свою жизнеспособность в течение длительного периода (сотен и тысяч лет). Форма споры может быть круглой, овальной, цилиндрической. Расположение ее в бактериальной клетке — центральное, полярное и эксцентральное.

Споры бактерий в отличие от вегетативных клеток не размножаются. Они содержат очень мало свободной воды, окружены прочными, плохо проницаемыми оболочками, что делает их устойчивыми к высоким и низким температурам, механически прочными, хорошо выдерживающими высушивание, действие ядовитых веществ. Так, споры сенной палочки выдерживают кипячение в течение 2 ч. Погибают споры лишь при действии высоких температур (115—125° , С) в течение 20 мин или сухого жара (150—170° ;С) в течение 1—2 ч. В то же время вегетативные клетки и неспорообразующие бактерии гибнут при нагревании до температуры 70-80°С.

Некоторые прокариоты, наряду с эукариотическими организмами типа простейших, образуют другие виды покоящихся форм, называемых цистами. Циста — потерявшая подвижность клетка с утолщенной оболочкой, устойчивая к высушиванию и перепадам температур. Цисты выполняют три функции: защищают популяцию от вредных воздействий, служат способом сохранения ДНК и являются способом передачи инфекционного начала от хозяина к хозяину (у патогенов). Обычно прорастание цист стимулируется благоприятными внешними условиями.

Источник

Строение прокариотической клетки на примере бактерии

Вопрос 1. В чем заключается значение и экологическая роль прокариот в биоценозах?

Бактерии активно участвуют в движении веществ и энергии по пищевым цепям биоценозов. Многие из них являются редуцентами: разлагают растительные и животные остатки и отходы жизнедеятельности организмов, играют важнейшую роль в почвообразовании. В результате их деятельности образуются углекислый газ, вода, минеральные соли, которые вновь вступают в круговорот веществ. Ряд бактерий (в частности, клубеньковые) способны усваивать атмосферный азот и переводить его в доступные для растений формы. В сельском хозяйстве истощенные поля засевают бобовыми для того, чтобы клубеньковые бактерии, живущие на корнях этих растений, повысили уровень азота в почве и сделали ее более плодородной. В кишечнике животных обитают бактерии, способствующие перевариванию клетчатки (целлюлозы). Чрезвычайно важна также роль болезнетворных бактерий-паразитов, вызывающих заболевания растений и животных. Наконец, существует особая группа прокариот, с древнейших времен способных к фотосинтезу, — цианобактерии. В водных биоценозах они, наряду с водорослями, являются важнейшими автотрофами (продуцентами кислорода и органических веществ).

Вопрос 2. Каким образом болезнетворные микроорганизмы влияют на состояние макроорганизма (хозяина)?

В самом простом случае болезнетворные микроорганизмы лишь «крадут» питательные вещества хозяина. При этом происходит постепенное истощение макроорганизма; заболевание развивается медленно, почти незаметно. Однако часто бактерия-паразит выделяет токсины, отравляющие организм хозяина и повреждающие его органы и клетки. В некоторых случаях, повреждения настолько серьезны, что в течение нескольких дней могут привести к гибели (чума, холера и др.). Воздействуя на иммунную систему хозяина, микроорганизм снижает ее способность сопротивляться возбудителям других инфекций (тогда к основному заболеванию присоединяются дополнительные) либо может провоцировать аутоиммунные реакции. В некоторых случаях токсины бактерий способны вызывать мутагенные эффекты.

Вопрос 3. Опишите строение бактериальной клетки.

Бактерии представляют собой типичные прокариотические клетки.

Генетический аппарат бактерий представлен хромосомой, состоящей из двухспиральной молекулы ДНК, имеющей кольцевидную форму и погруженной в цитоплазму. ДНК у бактерий не образует комплексов с белками, и поэтому все гены, входящие в состав хромосомы, «работают», т. е. с них непрерывно считывается информация. Бактериальная клетка окружена мембраной, отделяющей цитоплазму от клеточной стенки, образованной из сложного, высокополимерного вещества. Цитоплазма пронизана мембранами, образующими эндоплазматическую сеть, в ней находятся рибосомы, осуществляющие синтез белков. Бактериальные клетки содержат от 5000 до 50 000 рибосом.

У многих бактерий внутри клетки откладываются запасные вещества: полисахариды, жиры, полифосфаты. Резервные вещества, включаясь в обмен веществ, могут продлевать жизнь клетки в отсутствие внешних источников энергии.

Вопрос 4. Как размножаются бактерии?

Как правило, бактерии размножаются делением. После удлинения клетки постепенно образуется поперечная перегородка (она закладывается в напраилепии снаружи внутрь), а затем дочерние клетки расходятся или остаются связанными в характерные группы—цепочки, пакеты и т.д. Для бактерий характерно спорообразование. Оно начинается с отшнурвывания части цитоплазмы от материнской клетки. Отшнуровавшаяся часть содержит один геном и окружена цитоплазматической мембраной. Затем вокруг споры вырастает клеточная стенка, нередко многослойная.

У бактерий наблюдается также половой процесс в форме обмена генетической информацией между двумя клетками. Половой процесс повышает наследственную изменчивость микроорганизмов.

Вопрос 5. В чем сущность процесса спорообразования у бактерий?

Большинство прокариот способно к образованию спор. Спора — это бактериальная клетка с резко сниженным уровнем обмена веществ, сформировавшая дополнительную внутреннюю защитную оболочку. Спорообразование происходит в неблагоприятных условиях (падение влажности, понижение или повышение температуры, химическое воздействие). При наступлении благоприятных условий споры «прорастают» и дают начало новой бактериальной клетке. Это может произойти даже через сотни и тысячи лет. Споры обладают колоссальной устойчивостью к внешним воздействиям, выдерживают огромные колебания температуры, влажности и давления. В состоянии споры бактерии могут легко распространяться при помощи ветра и другими способами.

Источник

Спорообразование у прокариот это способ

Бактерии относятся к надцарству Procaryotae (Предъядерные), царству Bacteria.

Настоящие бактерии — эубактерии — одноклеточные организмы, имеющие недифференцированное ядро (нуклеоид). Размножаются простым бинарным (поперечным) делением клетки. Размеры клетки: диаметр 0,5 — 2 мкм, длина 5-20 мкм. Морфологически бактерии различаются по следующим признакам: а) форме; б) величине; в) взаимному расположению клеток; г) по наличию или отсутствию жгутиков и капсул; д) по способности к спорообразованию и т. д.

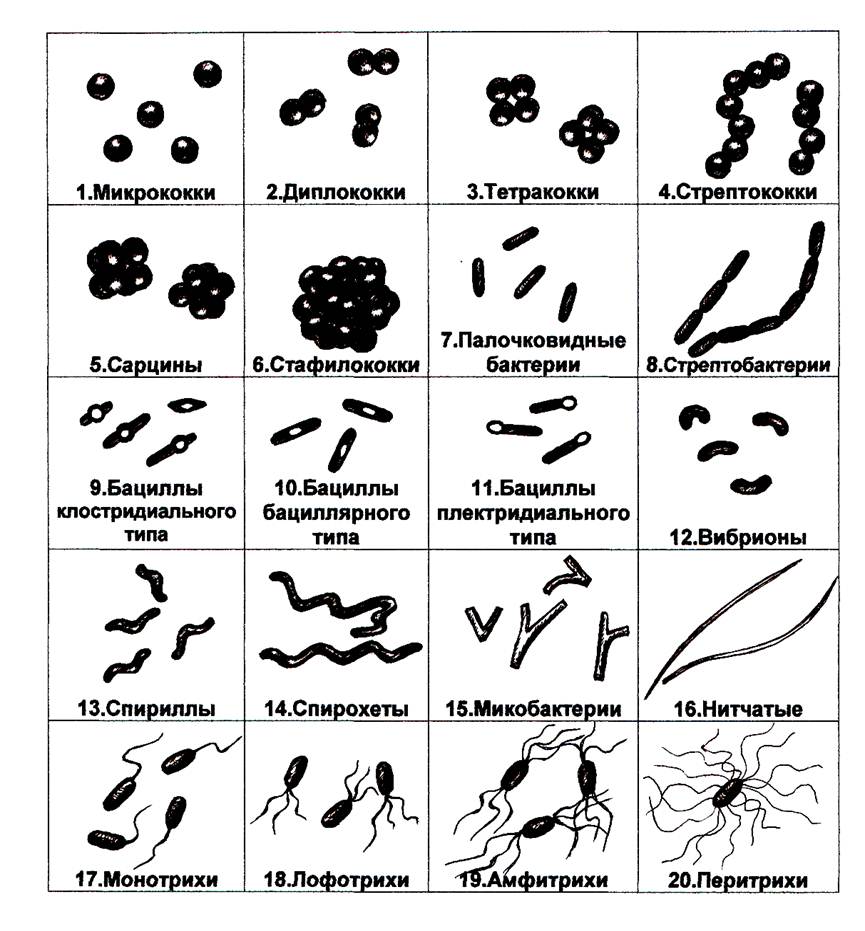

По форме клетки бактерии делят на 3 группы: шаровидные, палочковидные и извитые.

Шаровидные бактерии — кокки. Шаровидные бактерии не имеют жгутиков и не образуют спор. Направление плоскости деления клетки играет определяющую роль в образовании микроколоний. Выделяют следующие типы микроколоний :

Микрококки — Клетки делятся в одной плоскости, после деления располагаются одиночно (рис.12.1).

Диплококки- после деления клетки располагаются попарно (рис.12.2)

Тетракокки — Клетки делятся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, образуются группы по 4 клетки (рис.12.3).

Стрептококки (Streptos – цепь)— Клетки делятся в одной плоскости, после деления клетки остаются в цепочках (рис.12.4).

Сарцины (Sarcio – тюк)— Клетки делятся в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, образуются пакеты по 8 или 64 клетки (рис.12.5).

Стафилококки (StАFyle – гроздь) — Клетки делятся в неопределенных направлениях, образуют скопление клеток, напоминающее виноградные грозди (12.6).

Палочковидные бактерии — Это самая многочисленная и разнообразная группа бактерий. Длина клетки колеблется от десятых долей до 10 — 15 мкм и более, диаметр — от десятых долей до 2 мкм. Различаются морфологически по величине клетки, очертанию её концов, наличию или отсутствию жгутиков, а также по способности к спорообразованию. Чаще всего их делят на подгруппы:

Бактерии (по гречески «бактерион» — Палочка) — палочковидные формы. Не образуют спор. Деление клетки поперечное. Могут быть соединены по две клетки — Диплобактерии и в цепи – Стрептобактерии (рис. 12.7-12.8).

Бациллы — Палочковидные формы, способные в неблагоприятных условиях формировать споры.

По взаимному расположению клеток различают диплобациллы и стрептобациллы.

К группе палочковидных примыкают Нитчатые бактерии С длиной клетки 15 — 50 мкм (рис.12.16), а также ветвистые формы микобактерий (рис.12.15).

Извитые бактерии — изогнутые палочки. Характер изогнутости клетки можно сравнивать с длиной волны. По степени изогнутости различают следующие формы:

Вибрионы — Короткие палочки, длиной 1-3 мкм, изогнуты на половину длины волны, напоминают по форме запятую (рис.12.12);

Спириллы — Палочки длиной 15-20 мкм, изогнуты на полную длину волны, напоминают растянутую латинскую букву S (рис.12.13);

Спирохеты — Тонкие длинные клетки, 20 — 30 мкм, с большим числом изгибов напоминают растянутую спираль, обладают продольным делением клетки (рис.12.14).

Движение бактерий.

У подвижных форм бактерий чаще наблюдаются два вида передвижения:

1) Скользящее движение неравномерным выделением слизи (встречается у миксобактерий, цианобактерий).

2) Плавающее передвижение с помощью жгутиков – наиболее распространенный тип движения. Жгутики – очень тонкие образования диаметром 10-20 нм, редко до 60 нм (у сложных жгутиков). Количество их варьирует от одного до тысячи. По характеру расположения жгутиков различают следующие типы:

1) Монотрихи — имеют один полярный жгутик (рис. 12.17).

2) Лофотрихи – бактерии имеют один пучок жгутиков (рис.12.18).

3) Амфитрихи — Два пучка жгутиков расположенных на противоположных полюсах (рис.12.19).

4) Перитрихи – вся поверхность бактериальной клетки покрыта многочисленными жгутиками (рис.12.20).

Рис.12 . Морфология бактерий (основные морфологические Признаки — форма клеток, образование микроколоний, характер Жгутикования, тип спорообразования).

7. Спорообразование и размножение бактерий

Спора бактерий – это приспособление для перенесения неблагоприятных условий. В состоянии споры бактерии переносят высушивание, высокие температуры. В зависимости от расположения споры в клетке различают следующие типы бацилл :

Бациллярный тип — Спора образуется внутри клетки и не деформирует ее (рис.12.10);

Клостридиальный тип — Спора образуется в середине клетки, деформируя ее (рис.12. 9);

Плектридиальный тип — Спора формируется на конце клетки (рис.12.11).

Этапы спорообразования у бактерий:

I этап. Прекращение роста, перестройка клеточных белков.

II этап. Репликация нуклеоида.

III этап. Отделение полярного нуклеоида и обособление части протопласта мезосомами.

IV этап. Развитие многочисленных слоев споровых покровов, накопление дипиколиновой кислоты, которая обеспечивает термостойкость.

Размножение бактерий. Наиболее часто бактерии размножаются простым бинарным делением. Процессу деления всегда предшествует редупликация нуклеоида. Затем следует деление перетяжкой (у грамотрицательных) или перегородкой (у грамположительных).

Строение бактериальной клетки

Клеточное строение прокариот имеет ряд существенных отличий по сравнению с эукариотической клеткой (см. приложение 2).

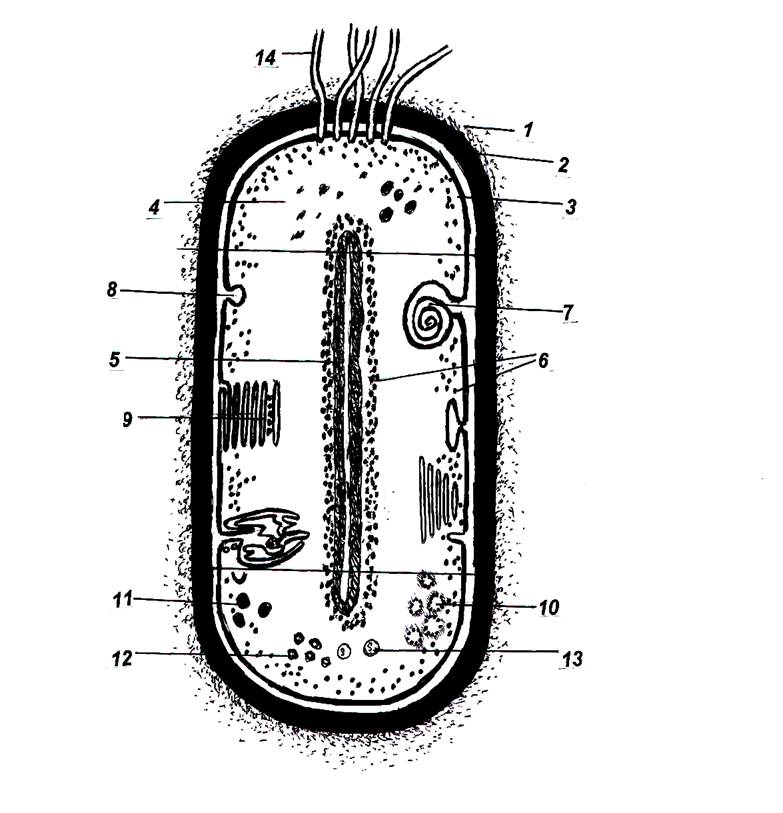

Основные черты клеточного строения прокариот (рис.13):

1.Бактериальная клетка покрыта Слизистой капсулой из полисахаридов, иногда с добавлением полипептидов. Предохраняет клетку от высыхания, у паразитов – от действия антител. Толщина менее 0,2 мкм – Микрокапсула (не видна в световой микроскоп), более 0,2 мкм – Макрокапсула.

2.Клеточная стенка – сложная жесткая структура, определяет форму клетки, поверхностный заряд, анатомическую целостность, контакт с внешней средой, защиту. У большинства бактерий обязательный компонент клеточных стенок – Пептидогликан муреин. Клеточная стенка разных бактерий неодинаково окрашивается по Граму. Различают Два основных типа строения клеточной стенки: Грамположительный и грамотрицательный тип. Клеточная стенка грамположительных бактерий (фирмакутных) имеет толщину 20-80 нм, на 90% состоит из муреина, анатомически однородна. У грамотрицательных бактерий (грациликутных) клеточная стенка толщиной не более 10 нм, содержит 1-10% муреина, имеет слоистое строение (см. приложение 2).

3.Протопласт клетки бактерий окружен Плазмалеммой (наружная клеточная мембрана толщиной 7-10 нм). Скорость роста плазмалеммы больше, чем скорость роста стенки, поэтому образуются инвагинации (впячивания внутрь клетки) – Мезосомы, которые выполняют роль всех клеточных мембранных органоидов. Существуют различные виды мезосом: трубчатые – Тубулы, в виде пузырьков – Везикулы, пластинчатые – Тилакоиды. Мезосомы, несущие пигменты у фотоавтотрофов – Хроматофоры. Рибосомы 70S-типа – Немембранные органоиды, В которых осуществляется биосинтез белка.

Рис. 13. Ультраструктура бактериальной клетки. 1 — слизистая Капсула; 2 — клеточная стенка; 3 — цитоплазматическая мембрана; 4 — цитозоль; 5 — нуклеоид; 6 — рибосомы 7OS-типа; 7 — мезосомы Тубулярного типа; 8 — везикулы; 9 — тилакоиды, несущие пигменты (хроматофоры); Включения: 10 — гранулы гликогена; 11 — капли масла; 12 — зерна волютина; 13 — капли серы; 14-жгутики.

При ультрацентрифугировании риюбосомы прокариот оседают со скоростью около 70 единиц Сведенберга (70S). Они мельче, чем у эукариот. В бактериальной клетке может содержаться от 5000 до 50 000 рибосом, что зависит от многих факторов: возраста. Условий культивирования.. Внутриклеточное пространство заполнено полужидкой коллоидной массой – Цитозолем.

4.Нуклеоид – единственная, чаще кольцевая, хромосома прокариот, выполняющая роль ядра. Не отделяется от цитоплазмы мембранными оболочками, в связи с чем принято говорить, что бактерии не имеют дифференцированного ядра. В клетках бактерий могут также присутствовать мелкие генетические структуры – Плазмиды, несущие дополнительную информацию. Существуют в виде небольших линейных и кольцевых молекул ДНК длиной от 2 до 600000 пар нуклеотидов, способных к автономной редупликации.

5.Включения – необязательные органоиды. Природа и функция их могут быть различны. В одних случаях включения выполняют запасную функцию, в других могут быть продуктами обмена бактериальной клетки. Представлены зернами (гранулами) полисахаридов Гранулезы, гликогена, полифосфата Волютина, Каплями масла, серы.

6.Жгутики, пили, реснички. Они также не являются обязательными органоидами. Жгутики выполняют двигательную функцию. Длина их от 3 до 12 мкм, число и расположение может быть различным и является видовым признаком. Пили – цилиндрические белковые выросты. Служат для прикрепления к субстрату или участвуют в процессе передачи плазмид от клетки к клетке при коньюгации.

Источник