- Сравнение жизнедеятельности прокариот и эукариот

- Различия в строении прокариот и эукариот

- Урок 16. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Различия в строении прокариот и эукариот»

Сравнение жизнедеятельности прокариот и эукариот

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Аэробное клеточное дыхание | У бактерий — в мезосомах; у цианобактерий — на цитоплазматических мембранах | Происходит в митохондриях |

| Фотосинтез | Хлоропластов нет. Фотосинтез у цианобактерий происходит на фотосинтетических мембранах | В хлоропластах, содержащих специальные мембраны, собранные в граны |

| Фагоцитоз и пиноцитоз | Отсутствует (из-за наличия жесткой клеточной стенки) | Свойствен клеткам животных, у грибов и растений отсутствует |

| Спорообразование | Часть представителей способна образовывать споры из клетки для перенесения неблагоприятных условий среды, поскольку имеют толстую стенку. | Спорообразование свойственно растениям и грибам. Споры предназначены для размножения |

| Способы деления клетки | Бинарное поперечное деление, редко — почкование. Митоз и мейоз отсутствуют | Митоз, мейоз, амитоз |

| Передача генетической информации | Горизонтальная (от клетки к клетке) путем конъюгации, трансформации и трансдукции. | Вертикальная передача генетической информации от родителям к потомкам |

Различия эукариотических клеток

Все три основные группы организмов — животные, растения и грибы — являются эукариотами. Однако строение их клеток неодинаково.

Эти различия наряду с особенностями питания легли в основу деления надцарства эукариот на три царства.

Животная клетка не имеет плотной клеточной стенки. В ней отсутствуют вакуоли, характерные для растений и некоторых грибов. В качестве резервного энергетического вещества обычно накапливается полисахарид гликоген.

Большинство клеток растений и грибов, подобно клеткам прокариот, окружено твердой клеточной оболочкой, или стенкой. Однако химический их состав различен.

В то время как основой стенки растительной клетки является полисахарид целлюлоза, грибная клетка окружена стенкой, в значительной части состоящей из азотсодержащего полимера хитина.

Клетки растений всегда содержат пластиды, в то время как у животных и грибов пластид нет. Резервным веществом у большинства растений служит полисахарид крахмал, а у основной массы грибов, как и у животных, — гликоген.

Источник

Различия в строении прокариот и эукариот

Урок 16. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Различия в строении прокариот и эукариот»

Эукариотические клетки имеют все многоклеточные и некоторые одноклеточные организмы. Они называются эукариоты. То есть организмы, которые содержат ядро.

Однако, большинство организмов, населяющих нашу планету имеют безъядерное строение клетки. Они не имеют оформленного ядра и поэтому называются прокариотами. К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (или синезеленые водоросли) и архебактерии (или археи).

Археи живут в широком диапазоне сред обитания и являются важной частью глобальной экосистемы. Они могут составлять до 20 % общей биомассы. Многие археи выживают при высоких температурах, часто свыше 100 °C. Они были обнаружены в местах где не могут выжить другие организмы.

Прокариотические клетки и эукариотические клетки имеют ряд отличий. И сегодня на уроке мы их определим.

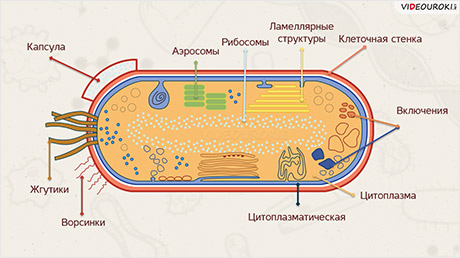

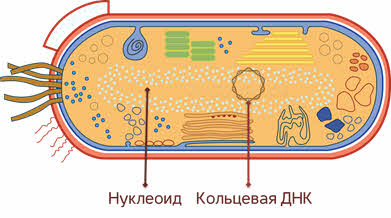

Рассмотрим строение прокариотической клетки.

Для начала стоит сказать, что прокариотические клетки не имеют органоидов, которые имеются у эукариот.

У них нет ядра, эндоплазматической сети, комплакса Гольжди, митохондрий, лизосом.

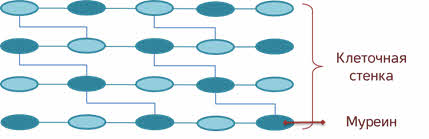

Сверху бактериальную клетку защищает клеточная стенка, которая фиксирует форму клетки и придаёт ей прочность.

Прочность клеточной стенки придаёт муреин − это сложный полимер.

Он имеет сетчатую структуру и образует жёсткий наружный каркас клетки. Состоит из углеводов и белков. Муреин важнейший компонент клеточной стенки бактерий, который выполняет опорную и защитную функции клетки. У архей муреина нет.

Строение клеточной стенки определяет форму микроорганизма и является чем-то вроде внешнего скелета.

Сверху клеточную стенку многих прокариот окружает слизистая структура – капсула бактерий. Она делает оболочку клетки более плотной и прочной.

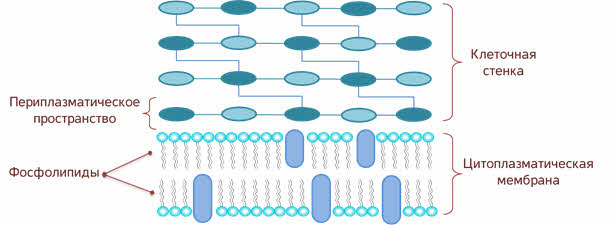

Под клеточной стенкой располагается цитоплазматическая (внутренняя) мембрана, которая, отделяет цитоплазму от клеточной стенки.

Цитоплазматическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов с внедренными поверхностными, а также интегральными белками, как бы пронизывающими насквозь структуру мембраны.

Между наружной и внутренней мембранами располагается периплазматическое пространство – полость. Которое заполнено ферментами.

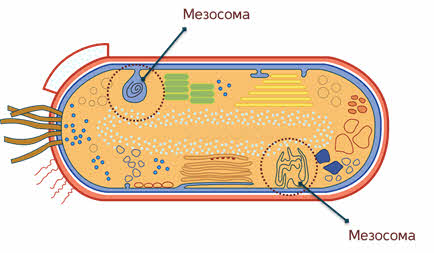

У некоторых микроорганизмов мембрана выпячивается внутрь клетки, и образует складки ─ мезосомы. Которые могут выполнять роль эндоплазматической сети, так как у прокариот её нет.

На мембранах мезосом прокариотических клеток располагаются ферменты, которые осуществляют различные химические реакции, а у фотоситезирующих прокариот располагаются светочувствительные пигменты. Благодаря этому мезосомы также могут выполнять функции митохондрий, хлоропластов и других органоидов.

У цианобактерий и некоторых пурпурных бактерий – множество мембранных тилакоидов. Благодаря которым они могут осуществлять процесс фотосинтеза.

Цитоплазматическая мембрана окружает цитоплазму.

Цитоплазма состоит из растворимых белков, рибонуклеиновых кислот и включений.

Из всех органоидов, свойственных эукариотам, в клетках прокариот имеются только многочисленные и более мелкие по размерам рибосомы. Они ответственны за синтез белков.

Так как прокариоты не имеют обособленного ядра, их наследственный материал располагается прямо в цитоплазме и представлен одной хромосомой − кольцевой молекулой ДНК, не связанной с белками. Место где располагается ДНК называют – нуклеоидом.

Так как прокариоты не имеют ядра, делятся они простым бинарным делением. Где материнская клетка делиться на две примерно одинаковые по размерам дочерние клетки. Перед делением клетки происходит репликация и образуются две одинаковые молекулы ДНК, каждая из них прикреплена к цитоплазматической мембране.

Во время деления плазмалемма врастает между двумя молекулами ДНК таким образом, что в итоге разделяет клетку надвое.

В каждой образовавшейся клетке оказывается по одной идентичной молекуле ДНК.

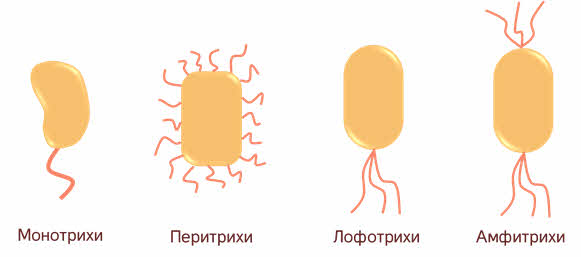

Прокариоты представлены одноклеточными организмами и для передвижения они используют жгутики и реснички.

Это тонкие нити, берущие начало от цитоплазматической мембраны, они имеют большую длину, чем сама клетка. Они остоят из 3 частей: спиралевидной нити, крюка и базального тельца.

Число жгутиков у бактерий различных видов варьирует от одного и тогда их называют монотрихи; до десятка и сотен жгутиков − перитрихи, например, как у кишечной палочки. Лофотрихи имеют пучок жгутиков на одном из концов клетки. Амфитрихи имеют по одному жгутику или пучку жгутиков на противоположных концах клетки.

Так же многое прокариоты содержат пили или ворсинки — нитевидные образования, более тонкие и короткие, чем жгутики. Пили отходят от поверхности клетки и состоят из белка пилина, который обладает способностью прикрепляться к различным поверхностям.

В отличие от эукариот многим прокариотам для существования не нужен кислород. По этой причине их называют анаэробами. Анаэробы обладают способностью разлагать в бескислородной среде органические соединения и таким образом получать необходимую энергию для своей жизнедеятельности.

Анаэробы широко распространены в природе: они обитают в почве, иле водоёмов, компостных кучах, в кишечнике людей и животных — всюду, где происходит разложение органических веществ без доступа кислорода.

Некоторые Анаэробы также выполняют полезные функции: способствуют перевариванию и усвоению питательных веществ в кишечнике людей и животных (бактерии маслянокислого и молочнокислого брожения), участвуют в круговороте веществ в природе.

В отличие от эукариотических организмов некоторые прокариоты способны фиксировать азот. Это очень важно для всех обитателей нашей планеты.

Так как атомы в молекуле азота связаны прочной тройной ковалентной связью, азот практически не вступает в реакции окисления-восстановления и в нормальных условиях без применения катализаторов не может использоваться растениями и животными.

Азотфиксация — это способность микроорганизмов восстанавливать стабильную молекулу азота до аммиака.

Азотфиксаторы восстанавливают азот при помощи фермента – нитрогеназы. Нитрогеназа разрушается под действием кислорода. Поэтому процесс восстановления проходит в бескислородной среде.

Азот в форме аммиака и соединений аммония, получающийся в процессах биогенной азотфиксации, быстро окисляется до нитратов и нитритов (этот процесс носит название нитрификации). В форме нитратов и нитритов он и усваивается организмами.

Фиксация азота осуществляется главным образом некоторыми свободно живущими бактериями, потребляющими органическое вещество почвы.

К ним относятся, например бактерии рода — клостридии.

Бактерии рода ризобиум, которые тоже участвуют в фиксации азота, живут в корневых клубенькАх бобовых растений. Клубеньковые бактерии ризобиум в корнях бобовых, фиксируют азот и превращают его в нитраты.

Цианобактерии или синезелёные водоросли за счёт того, что они имеют ген, который отвечает за синтез фермента, нитрогеназы, так же способны фиксировать азот.

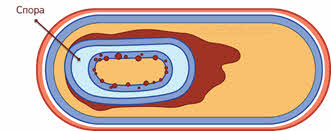

Попадая в неблагоприятные условия существования бактерии образуют споры.

Спо́ры — особый тип клеток с плотной оболочкой.

Переход бактерий к спорообразованию наблюдается при истощении питательного субстрата, недостатке углерода, азота, фосфора, накоплении в среде катионов калия и марганца, изменении рН, повышении содержания кислорода, то есть при неблагоприятных условиях существования.

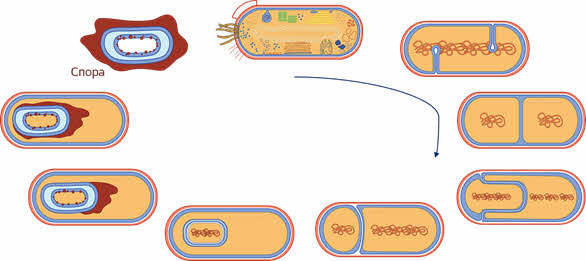

Процесс образования спор проходит ряд последовательных стадий:

Первая стадия подготовительная.

Во время неблагоприятных условий изменяется метаболизм бактерии, завершается репликация ДНК и происходит её уплотнение (сжатие).

Клетка содержит два или более нуклеоида, один из них локализуется в спорогенной зоне, остальные — в цитоплазме спорангия. Уменьшается количество воды и уплотняется цитоплазма.

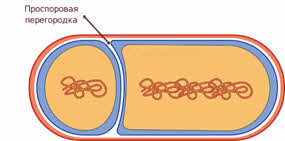

Стадия проспоры является первой стадией спорообразования. Она характеризуется появлением проспоровой перегородки, которая делит клетку на маленькую проспору и большую материнскую клетку.

В результате чего образуется проспора, окруженная двумя мембранами;

Слудующий этап − образование оболочек.

Внутри мембранной структуры проспоры образуется плотная споровая оболочка – кортекс, на поверхности которой происходит сгущение белков.

Следом идет стадия созревания споры. Заканчивается образование всех структур споры, она становится устойчивой к высоким и низким температурам. Спора приобретает характерную форму и занимает определённое положение в клетке.

Так внутри бактериальной клетки образуется одна спора.

После этого бактериальная клетка разрушается, а спора выходит наружу.

Основная функция спор — сохранение бактерии (а точнее ее генетического материала) от неблагоприятных условий внешней среды.

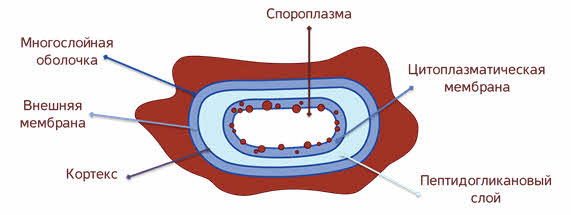

Строение зрелой споры сложное и одинаковое у разных видов бактерий. Центральная ее часть представлена сердцевиной, или спороплазмой, в состав которой входят нуклеиновые кислоты, белки. Она содержит рибосомы и нечётко выраженные мембранные структуры.

Спороплазма окружена цитоплазматической мембраной, к ней прилегает зачаточный пептидогликановый слой, затем располагается специфический для спор массивный слой кортекса, или коры. На поверхности кортекса имеется внешняя мембрана. Снаружи спора одета многослойной оболочкой.

Таким образом благодаря многослойной оболочки спора может существовать долгое время и переживать неблагоприятные условия. Она не боится высыхания, холода и жары.

Только прямые солнечные лучи, то есть ультрофиолетовое облучение способно разрушить спору.

Поэтому ультрафиолет часто используется для абсолютной дезинфекции.

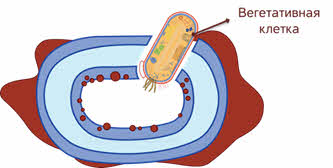

В благоприятных условиях споры прорастают, проходя последовательные стадии:

Процесс прорастания спор начинается с поглощения воды. Они набухают, увеличиваются в размерах. Из оболочки на полюсе, в центре или между полюсом и центром появляется отросток, из которого вытягивается палочка.

Затем спора лопается в произвольном месте и из неё выходит вегетативная клетка, снабжённая у подвижных видов жгутиковым аппаратом.

Процесс прорастания спор идёт значительно быстрее и занимает 4-5 часов.

Итак, как видно из всего вышесказанного прокариотические клетки – бактерии очень живучи и многочисленны Несмотря, на то что в отличие от эукариотических клеток они не имеют многих органелл.

Бактерии могут приносить либо вред человеку, либо пользу.

Первыми микроорганизмами, которые были использованы человеком для своих нужд, были бактерии молочнокислого и спиртового брожения.

Именно они готовили для нас и готовят до сих пор сыр, хлеб и вино. Причём пользоваться продуктом их работы люди начали задолго до открытия бактерий.

Так же бактерии используют и в фермерском хозяйстве. Кислотоустойчивые штаммы бактерий ускоряют переработку компоста и животноводческих отходов на удобрение и для многих других целей.

Многие генетически модифицированные бактерии участвуют в процессах производства лекарственных препаратов.

Источник