Специфика сплошной рубки

Про сплошную рубку, которая относится к рубкам главного пользования, я уже писал здесь. То есть описал в посте характеристику данного вида рубки, цель применения, какие типы рубок главного пользования существуют. Сегодня хочется затронуть специфику сплошной рубки, наглядно и просто рассказать об этой рубке.

Само наименование сплошной рубки говорит само за себя – сплошная , то есть вырубка всего древостоя на отведенной делянке. Нетронутыми вальщиком леса допускаются древесные растения диаметром до 8 см (на уровне груди), все остальные деревья выше диаметром подлежат обязательной вырубке, в противном случае за оставленные растения назначаются штрафные санкции. Большинство вальщиков при проведении сплошной рубки пренебрегают данными требованиями и оставляют деревья малого диаметра в лесосеке, так как они не представляют материальной выгоды: многим работодатель не оплачивает сортимент малой градации. Кроме этого при интенсивной заготовке трелевочный трактор почти всю «мелочь» перемалывает гусянками при заезде и выезде на вспомогательные волоки, поэтому вальщик считает выборку данного тонкомера не целесообразным, хотя это, как я уже упоминал, запрещено. Возможно, у некоторых лесорубов возникает интерес, как возникли такие правила, почему следует обязательно вырубать тонкомер, а не оставить его расти дальше.

На сплошной рубке вальщик производит выборку всего крупномерного древостоя. Если он оставит деревья диаметром от 20 и ниже, то впоследствии их выворотит ветром и от ветровала, и бурелома возникнет захламленность, которая мешает росту молодого леса, кроме этого возникает опасность лесного пожара. При выборочной рубке производится определенная выборка и оставленные крупные деревья вместе с «молодежью» противостоят воздействию ветра, поэтому ветровал при выборочных рубках большая редкость, если конечно выборка выполнена правильно. Оставленные же при сплошной рубке юные деревца малой градации (8см и ниже) не страдают от ветра, так как имеют малый вес и высоту, корневая система способна держать их достаточно крепко.

Думаю, что с выборкой понятно всем, главное чтобы поняли новички, «старики» об этом и так знают . Теперь поговорим про структуру рубки.

Любой вид рубки разрабатывается вспомогательными волоками – специальными коридорами, прорубленными в массиве леса, естественно и сплошная рубка не исключение. И уже в дальнейшем с волоков производится выборка леса с пасек. Почему именно волоками? Разве нельзя валить деревья от стены леса, ведь это же сплошная рубка? Так вроде бы проще и понятней! На самом деле существует несколько причин, почему именно так построена технология рубки.

Причины ведения подобной технологии как лесохозяйственные, так и лесозаготовительные. Главная причина, по которой разрабатывается лесосека волоками, состоит в том, чтобы сохранить подрост – молодое поколение, которое произрастает под пологом леса. Между волоками (коридорами), как мы знаем, располагается пасека (лесопокрытая площадь), точнее сказать пасека формируется в процессе прохождения вальщиком волоков. Заезд на пасеку техникой строго запрещен и штрафные санкции в подобных случаях даже выше, нежели завизирная рубка! Лесохозяйственное значение сплошной рубки с применением волоков понятно, страдают ли при подобной технологии лесорубы, вынуждение ли это?

Однако и лесорубам целесообразно разрабатывать лесосеку именно волоками, а не как попало и «как удобней». Многие «кустарные» лесорубы, «чёрные лесорубы» и тому подобные типы рубят делянку от стены леса, не задумываясь о возможных трудностях при заготовке. А трудности при подобной разработке следующие.

Конечно же, это пни. Как бы вальщик низко не производил спилы, вершины хлыстов будут упираться в пни, которые станут «расти» после прохождения тяжелой заготовительной техники, хлысты станут «заряжаться» за пни и в итоге ломаться. Ломаться будет и техника, «разуваясь» об пни, садясь на них днищем. В общем – бардак!

Другое дело – разработка волоками. А как же пни, которые остаются на волоках после рубки вальщиком? Конечно, пни есть и они мешают, но не в таком количестве и затруднения эти временные и не существенные, так как при «росте» пни своевременно спиливаются. Так как деревья на волоках валяться прямолинейно, то и «заряжаться» за них они не будут, а значит, переломы хлыстов исключены и трелевка идет по плану. Волоки по мере трелевки со временем накатываются трактором с хлыстами, в результате трактор, фигурарно выражаясь, летает по волоку с пачкой леса, что обеспечивает оперативную трелевку и тем самым заготовку. В зимний период в процессе трелевки накатанные волоки формируют своеобразный асфальт, и трактор не подвергается нагрузкам на ходовую часть. Если бы разработка велась без применения волоков, в частности зимой, то разумный заготовительный процесс было бы трудно себе представить.

Лично мне приходилось заготовлять не только специализированной техникой, но и тракторами сельхоз-назначения, такими как ДТ-75 (гусеничный) и Т-40 (колесник). Уверен, что многим лесорубам доводилось работать с разной техникой на заготовке леса и технология разработки с ними несколько отличаются от ведения рубки со специализированной техникой, однако рубка волоками обязательна в любом варианте.

Существует множество схем ведения сплошной рубки, которые построены на прорубке вспомогательных волоков, но эти схемы я приведу в другом посте отдельно, поэтому не забывайте посещать блог Лесоруб.

Источник

Способы главных рубок

Мы уже познакомились с понятием главных рубок. Однако, понятие это настолько непростое, что способы главных рубок требуют отдельного рассмотрения.

Рубки подразделяются на выборочные , постепенные и сплошные . Выборочные рубки подразделяются в свою очередь на приисковые, подневольно-выборочные и добровольно-выборочные.

Выборочные вырубки

Приисковые рубки

При рубках приисковых вырубают особо ценные деревья для заготовки специальных сортиментов: авиационные, судостроительные, резонансовые и другие. При подневольно-выборочных вырубают только лучшие деревья заданных размеров и породы. Например, вырубка ели диаметром 16 см и более для заготовки баланса — сортимента для бумажной промышленности; все другие деревья оставляют на корню. Приисковая и подневольно-выборочная рубки применяются редко и только в лесоизбыточных таежных малоосвоенных районах, где нет сбыта древесины на месте. Эти рубки также часто называют промышленно-выборочными.

Добровольно-выборочная рубка

Проводится в лесах водоохранного и защитного значения, в лесопарках, а также в горных лесах при условии полного сбыта в этих районах мелкотоварной древесины и дров. Вырубают деревья спелые, перестойные и больные, но в таком количестве, чтобы не сильно нарушить лесной полог. Эти рубки, по В. Г. Нестерову, называются хозяйственно-выборочными. Их проводят в возрасте естественной или технической спелости отдельных деревьев. После вырубки таких деревьев или их небольших групп на образовавшихся прогалинах появляется самосев древесных пород, то есть одновременно происходит естественное возобновление леса. Рубки повторяют на одних и тех же участках через 5 — 10 лет, по мере появления спелых деревьев. При таких рубках создается непрерывная занятость разновозрастным насаждением лесной площади и сохранение водоохранных и почвозащитных свойств леса.

Постепенные рубки

Подразделяются на семено-лесосечные и группово-выборочные. Постепенными они называются потому, что лесное насаждение вырубают не сразу, а в несколько приемов в течение 20 — 40 лет. Эти рубки рассчитаны на одновременное естественное семенное возобновление леса. Лесосеки для них отводят в виде больших целых участков леса.

- Семено-лесосечные рубки проводят в 2 — 3, реже в 4 приема в течение 20 лет путем равномерной по всей площади вырубки деревьев. В каждый прием вырубают примерно равные части первоначального запаса древесины. Постепенное изреживание древесного полога вызывает усиленное плодоношение деревьев, появление и сохранение самосева древесных пород под пологом леса. Когда накопится достаточное количество подроста (более 10 тыс. на 1 га), проводится последний прием рубок. Эти рубки дают положительный результат в чистых сосновых насаждениях и иногда в дубравах и ельниках.

- Группово-выборочные (котловинные) рубки проводят вырубкой деревьев группами, в результате чего образуются котловины. Необходимо стремиться, чтобы котловины были равномерно распределены по площади лесосеки. Рубку ведут в 4 — 5 приемов в течение 30 — 40 лет. Вырубку первых групп деревьев приурочивают к имеющимся «окнам» в древесном пологе, то есть к местам, где имеется подрост главных пород. Вырубкой затеняющих деревьев окно расширяют, подрост получает больше света и начинает хорошо расти. Освобожденная от деревьев площадь обсеменяется, на ней появляется подрост. В последующие приемы рубок котловины постепенно расширяют по мере появления на них подроста. В конечном итоге котловины сливаются друг с другом и смена старого леса молодым заканчивается. Группово-выборочные рубки способствуют хорошему семенному возобновлению. Их применяют в сложных сосняках и дубравах.

Сплошные рубки

Сплошные рубки проводятся в один прием на отведенной лесосеке. Для удобства работы лесосеки делают прямоугольно-вытянутой формы. По ширине различают лесосеки узкие — до 50 м, средние — 50 — 100 м, широкие — 100 — 250 м.

От ширины лесосеки зависит ее микроклимат, а следовательно, и условия возобновления. Чем шире лесосека, тем хуже условия ее возобновления. В расчете на семенное возобновление в степи и лесостепи применяют узкие лесосеки, в лесной зоне — средние. Для порослевого возобновления в степи и лесостепи используют средние лесосеки, а в лесной зоне — широкие. В лесоизбыточных районах лесной зоны (леса III группы) применяют концентрированные рубки леса с шириной лесосеки до 500 — 1000 м. В лесной зоне условия возобновления леса лучше, чем в лесостепной и тем более в степной. Сплошно-лесосечные рубки более удобны и просты для технического исполнения, чем выборочные и постепенные. Они нашли наибольшее распространение, поэтому мы рассмотрим их в отдельном материале.

Источник

Сплошная рубка способы рубки

Сплошные рубки

Сплошной рубкой называется одновременная вырубка всех деревьев на отграниченной в натуре площади леса. Для обеспечения естественного возобновления насаждения на площади сплошной рубки можно оставлять на корню часть спелых деревьев и, кроме того, хорошо растущий подрост главных пород.

Площадь, отведённая в натуре для рубки, называется лесосекой. Лесосека, на которой уже срублены все деревья, называется вырубкой. При заложении лесосек должны быть приняты во внимание следующие обстоятельства: 1) ширина и площадь лесосеки, 2) направление рубок, 3) направление лесосек, 4) срок примыкания лесосек и 5) способ примыкания лесосек друг к другу.

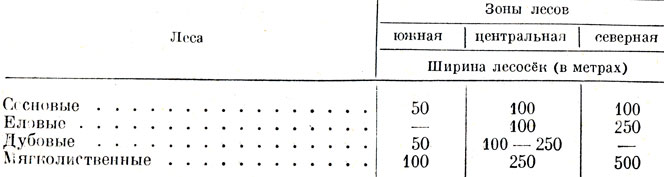

Ширина и площадь лесосеки имеют большое лесоводственное значение. Ширина лесосеки определяет условия её среды, условия обсеменения и развития на ней всходов древесных пород. Лесосеки шириною до 100 м считаются узкими, от 100 до 250 м — средними, свыше 250 м — широкими 1 . Длина лесосеки (ось лесосеки) обычно равна стороне квартала леса и составляет 500 — 1 000 м. В лесах разных климатических зон для главных в СССР древесных пород принята следующая ширина сплошных лесосек (табл. 29).

1 ( В лесных массивах с накопленными значительными запасами спелой древесины, в целях широкой механизации заготовки и вывозки леса, требующей значительных капитальных затрат на продолжительный период, закладываются так называемые концентрированные лесосеки, ширина которых превышает 250 м, а площадь лесосек может составлять 1 000 га и более. Концентрированные лесосеки неблагоприятны для естественного возобновления, всходы на них побиваются заморозками и ожогами солнца, почва ваболачивается или же, наоборот, иссушается, задерневает и заражается личинками майского жука)

Таблица 29

Ширина лесосек зависит от способа их возобновления. Возобновление называется последующим, если оно происходит на лесосеках сплошной рубки после вырубки всех деревьев. В хвойных лесах и в насаждениях из твёрдых лиственных пород (дуба, ясеня) последующее естественное возобновление происходит путём налёта семян. При расчёте на последующее естественное семенное возобновление, ширина лесосек в таких лесах принимается в 50 — 100 м. Порослевое возобновление не зависит от ширины лесосек. Поэтому для насаждений, возобновляющихся порослью из мягких лиственных пород (берёзы, осины, ольхи), ширину лесосеки можно увеличивать до 500 м. Наоборот, в лесах защитного значения, в сухих сосновых борах южной части европейской равнины СССР, в дубовых семенных насаждениях на чернозёмных и каштановых почвах юго-востока, в лесах, расположенных по балкам и байракам, а также на крутых склонах, в насаждениях на сыпучих песках и тому подобных местоположениях, закладываются узкие лесосеки шириною в 50 м и менее 1 . При искусственном возобновлении вырубок ширина лесосек может быть увеличена.

1 ( В малолесных районах при закладке сплошных рубок вдоль границы леса, к которой примыкают открытые площади и сады, оставляют нетронутой полосу леса шириною в 100 м. Если же участок срубаемого леса примыкает к железным, шоссейным и грунтовым дорогам общегосударственного значения, то оставляемую полосу леса расширяют до 250 м)

Направлением рубки называется направление, по которому лесосеки следуют друг за другом. При закладке лесосек важно предохранить от ветровала открывающуюся при рубке стену леса и обеспечить налёт семян от этой стены леса на вырубки. Поэтому направление, по которому производятся рубки, устанавливается против господствующих ветров.

В северо-западной, западной и центральной частях европейской равнины СССР господствуют ветры, дующие преимущественно с запада на восток. Поэтому в этих частях нашей страны лесосеки закладываются друг за другом в направлении, противоположном господствующим ветрам, т. е. с востока на запад; это и будет направлением рубки.

В лесах южной и юго-восточной частей европейской равнины СССР наибольшую опасность для возобновления вырубок представляет перегрев солнцем. В знойные дни на таких вырубках почва сильно иссушается, и посаженные сеянцы, самосев и поросль древесных пород гибнут. Важно защитить наибольшую площадь вырубки стеною леса с юга. Поэтому в лесах южной и юго-восточной частей европейской равнины СССР направление рубок принимается с севера на юг. От неправильного направления рубок особенно страдают насаждения на сырых и влажных почвах, где вследствие поверхностного расположения корневой системы деревьев усиливается ветровал, постоянно происходящий в ельниках.

Лесосеки имеют, как правило, форму узкого и длинного прямоугольника, причём ширина прямоугольника, т. е. узкая сторона лесосеки, совпадает о направлением рубки. Следовательно длинная сторона лесосеки (ось лесосеки) перпендикулярна направлению рубки. Таким образом, направлением лесосеки называется направление её длинной стороны, которое перпендикулярно направлению рубок. Длинная сторона лесосеки располагается параллельно просеке квартальной сети лесной дачи.

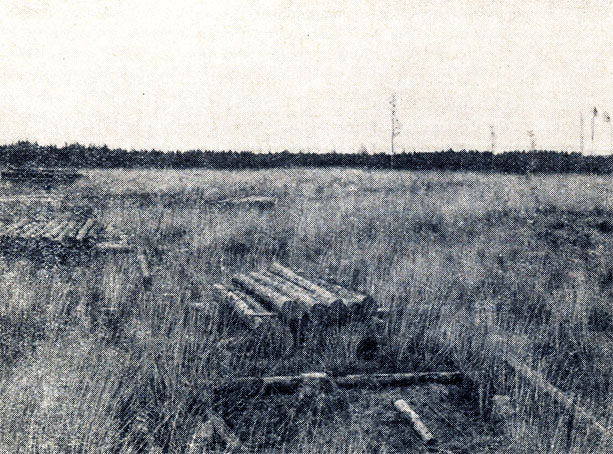

Рис. 162. Сплошная вырубка, заросшая вейником. Московская область

Вырубка возобновляется успешнее, если рубка насаждения производится перед годом обильного урожая семян. Поэтому необходимо, чтобы новая лесосека примыкала к уже вырубленной лесосеке в соответствии с годами усиленного плодоношения насаждений. Число лет, через которое новая лесосека примыкает к ранее заложенной, называется сроком примыкания. В сосновых, еловых и дубовых лесах западной и юго-западной частей европейской равнины СССР срок примыкания лесосек принимается в 2 — 3 года, а в лесах из этих же пород в южной и юго-восточной частях СССР срок примыкания лесосек удлиняется до 4 — 6 лет. При порослевом возобновлении берёзовых, осиновых и ольховых насаждений срок примыкания лесосек устанавливается в один год. При искусственном возобновлении вырубок срок примыкания лесосек не имеет значения.

После сплошной рубки леса вырубки быстро покрываются травой и задерневают, что представляет серьёзные препятствия для их естественного возобновления (рис. 162). Для лучшего обсеменения вырубок на сплошных лесосеках оставляются здоровые, устойчивые деревья с хорошо развитыми кронами, длина которых составляет 1 /3 — 1 /2 высоты стволов. Такие деревья называются семенниками (рис. 163). За несколько лет до сплошной рубки насаждения семенники подготовляют к обильному плодоношению удалением соседних деревьев; при отводе лесосек или ранее того их клеймят.

Рис. 163. Сосновые семенники, давшие успешное естественное возобновление. Челябинская область

На сосновых лесосеках количество семенников составляет 15 — 25 сосен на 1 га. В сосновых насаждениях семенники оставляются на тех лесосеках сплошной рубки, где нет опасности ветровала. В засушливой полосе семенники нельзя оставлять там, где они не в состоянии защитить самосев от зноя и засухи. В еловых насаждениях, ввиду ветровальности ели, семенники оставляются лишь на супесях, где ель глубже укореняется, в количестве 10 — 15 деревьев на 1 га. В дубовых насаждениях, вследствие тяжести желудей, опадающих лишь под кронами деревьев, и явлений физиологической сухости, вызывающих суховершинность деревьев, семенники не оставляются. В берёзовых насаждениях высоких бонитетов, при трудности порослевого возобновления, семенники оставляются в количестве 5 деревьев на гектар.

При расчёте на естественное возобновление сплошных лесосек, на них учитывается состояние подроста из главных древесных пород. Успешно растущий подрост ели и дуба представляет большую ценность, если он расположен группами, так как по освобождении от материнского полога групповой подрост лучше развивается и легче сохраняется от повреждений, неизбежных при рубке леса. Для сохранения ценного подроста на лесосеках сплошной рубки, у деревьев до их валки обрубаются нижние сучья. Самая рубка производится по глубокому снегу; заготовленный лес вывозится в обход подроста, а сжигание лесорубочных остатков сосредоточивается в местах, где подроста нет.

Примыкание сплошных лесосек друг к другу может происходить так, что одна лесосека непосредственно следует за другой. Такое примыкание лесосек называется непосредственным.

Однако в интересах естественного или искусственного возобновления следующая лесосека может закладываться по направлению рубки не непосредственно, а через полосу спелого леса, ширина которой составляет часть ширины лесосеки. Если эта оставляемая между лесосеками полоса спелого леса вырубается в течение 10-летнего периода, то такое примыкание лесосек называется чересполосным. Если же вырубка оставляемой между лесосеками полосы спелого леса назначается в срок больший, нежели 10-летний период, то такое примыкание лесосек называется кулисным. Чересполосные и кулисные рубки разделяют лесной массив на ряд площадей с резко изменённым водным, ветровым и температурным режимом; условия возобновления при этих рубках, сравнительно с непосредственным примыканием лесосек, не улучшаются, поэтому чересполосные и кулисные рубки не рекомендуются.

Лесосеки назначаются на каждый год в различных кварталах лесной дачи или же в различных частях одного и того же квартала, в связи с принятым сроком примыкания. Ряд лесосек, заложенных с соблюдением направления рубки, ширины и направления лесосеки, срока и способа примыкания лесосек, называется лесорубочным звеном. Лесорубочные звенья наносятся на план насаждений лесной дачи, и данные по ним входят в план рубок. Начальные лесосеки в лесорубочных звеньях называются зарубами, их можно закладывать в нескольких кварталах лесной дачи.

Кроме сплошных рубок, при которых на лесосеках вырубают все деревья (за исключением оставляемых в ряде случаев семенников), иногда применяют рубки с оставлением на лесосеках тонкомерных (диаметром до 12 см), повреждённых хвойных и всех дровяных лиственных деревьев, что объясняется невыгодностью их срубки. Такие рубки называются условно-сплошными.

На лесосеках сплошной рубки возобновление предусматривается после рубки спелого леса; поэтому сплошные рубки называются рубками последующего возобновления. Если же рубки закладываются с расчётом на возобновление леса до окончательной срубки спелых деревьев, тогда их называют рубками предварительного возобновления. Предварительное возобновление лесосек имеет важное значение в лесах сельскохозяйственного и водоохранного значения, где почва не должна обнажаться из-под леса. «Поверхность почвы леса агрономического значения никогда не должна освобождаться от лесного полога», — говорит акад. В. Р. Вильямс. При расчёте на предварительное возобновление, рубку спелых насаждений производят постепенно.

Источник