Специальные способы проходки стволов шахт

В сложных горно-геологических условиях (повышенная неустойчивость, обводненность пород и т. д.) применяют специальные способы проходки.

Шпунтовые ограждения могут быть из деревянных или металлических свай. Последние обладают большей прочностью и позволяют проходить ствол на труднопроходимом участке с большей скоростью.

| Рис. 41. Схема с применением проходки ствола опускной крепи. |

Опускная крепь (рис.41), в отличие от забивной, представляет собой замкнутый цилиндр из кирпича, бетона, железобетона или металлических тюбингов, снабженный внизу режущим башмаком. По мере выемки породы этот цилиндр опускается, преграждая прорыв слабых пород в забой ствола. Порядок выемки породы должен обеспечить равномерное, без перекосов, опускание крепи. Для этого режущий башмак должен опережать забой на 0,5-—0,8 м. Крепь опускают до тех пор, пока ее режущее кольцо не внедрится в мягкие водоупорные породы.

Металлическая опускная крепь может быть погружена принудительно с помощью гидравлических домкратов грузоподъемностью 100-200 т.

Проходку ствола с помощью опускной крепью применяют в тех же горно-геологических условиях, что и проходку с забивной крепью.

Проходку стволов с предварительным з а мораживанием горных пород применяют при большой мощности водоносных пород и при большом статическом напоре поды. Сущность данного способа проходки стволов заключается в том, что горные породы вокруг намеченного места проходки ствола замораживают, в результате чего образуется ледопородный цилиндр, защищающий ствол от проникновения в него воды или плывуна в период проходки (рис. 42).

Рис. 42. Схема искусственного замораживания пород:

1 — испаритель; 2 — насосы; в — рассолопроводная сеть; 4 — коллектор; 5 — замораживающие колонки; 6 — распределитель; 7 — обратный рассолопровод; 8 — компрессор; 9 — конденсатор; 10 — замороженные породы.

Для замораживания пород бурят скважины глубиной на 3—4 м больше требуемой глубины промерзания. В скважины устанавливают замораживающие колонки, цо которым циркулирует охлажденный до отрицательной температуры (от —25 до —35 е С) раствор хлористого кальция (СаС12) или хлористого магния (МgС12), поступающий от замораживающей станции. Вокруг каждой скважины порода постепенно замерзает, образуя сплошную ледопородную толщу, под защитой которой проходят ствол обычным способом.

Скорость нарастания ледопородного цилиндра зависит от свойств породы и их водоносности и изменяется от 6—7 см/сутки в первые дни до 1 см/сутки в конце замораживания. Процесс замораживания

контролируют замером температуры раствора, входящего в скважину и выходящего из нее, а также температуры пород в контрольных скважинах и др.

Ствол проходят с применением буровзрывных работ. При этом необходимо следить за тем, чтобы взрыв не нарушал стенок полого ледопородного цилиндра. Поэтому шпуры применяют короткие, удельный расход ВВ обычно не превышает 0,25—0,5 кг на 1 м 3 взрываемой породы.

По сравнению с ранее рассмотренными специальными способами, данный способ обеспечивает более высокую скорость и более низкую стоимость проходки 1 м ствола.

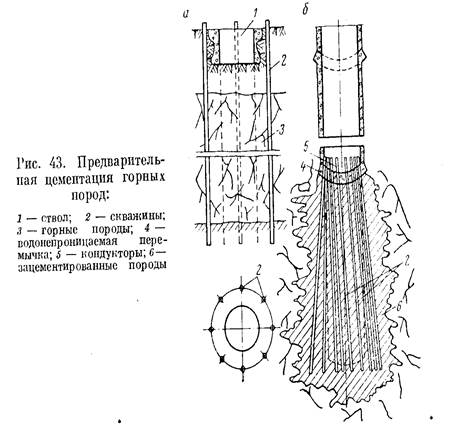

Проходку стволов с тампонированием горных пород применяют при пересечении крепких трещиноватых и сильнообводненных пород с притоком воды более 25—30 м 3 /ч. Сущность этого способа заключается в предварительном заполнении трещин и пустот в горных породах вяжущими веществами, которые нагнетают в породу по скважинам под большим давлением.

В зависимости от применяемого вяжущего вещества различают три способа тампонирования — цементацию, глинизацию и битумизацию.

При небольшой глубине залегания и незначительной мощности водоносного пласта породы тампонируют с поверхности земли, в остальных случаях — непосредственно из забоя ствола.

При тампонировании с поверхности (рис. 43, а) тампонажные скважины располагают по окружности, диаметр которой на 3—4 м больше диаметра ствола в проходке. Расстояние между скважинами по окружности 2—3 м. Скважины в неустойчивых породах крепят обсадными трубами, оставляя незакрепленным участок, подлежащий тампонированию.

Из забоя ствола (рис. 43,6) горные породы тампонируют заходками глубиной 12—20 м. В качестве нагнетаемого раствора наиболее часто применяют цементный. Перед началом бурения скважин в забое ствола сооружают тампонажные подушки для предотвращения выхода раствора в забой при нагнетании. В подушке монтируют направляющие трубы длиной не менее 1,5—2 м, через которые бурят тампонажные скважины.

Затем насосами, находящимися в забое ствола, в скважины нагнетают цементный раствор под давлением от 7 до 20 кгс/см 2 . По окончании цементации скважину оставляют для твердения цемента в течение 10—-15 ч, после чего ее разбуривают. Если в скважину прорывается вода, то раствор нагнетают повторно при большем давлении. Качество тампонажных работ проверяют пробуриванием контрольной скважины на величину тампонажной заходки. Цементацию считают оконченной, если вода не поступает через контрольную скважину. После этого цементационную подушку разрушают и приступают к проходке ствола обычным способом на глубину тампонажной заходки.

Для тампонирования пород с большими трещинами или карстовыми пустотами в целях экономии дорогостоящего цемента це-

лесообразно применять глинизацию. Процесс глинизации аналогичен цементации, но глинистый раствор нагнетают при более высоком давлении. Глинизацию заканчивают нагнетанием в скважины небольшого количества цементного раствора при давлении до 60— 80 кгс/см 2 , в результате чего глина в трещинах уплотняется и цементный раствор дополнительно тампонирует горные породы.

При проходке стволов по трещиноватым породам с большой скоростью движения воды по трещинам применяют битумизацию пород, подавая в скважины расплавленный битум. При затвердении битум

уменьшает свой объем на 11%, поэтому нагнетать его в скважину необходимо в два-три приема с перерывами в 20—30 ч.

Достоинствами этого способа тампонирования является стойкость битума действию кислот подземных вод. К недостаткам следует отнести плохую заполняемость трещин шириной менее 1 мм и способность выходить из трещин при гидростатическом давлении воды более 3 кгс/см 2 .

Бурение стволов является прогрессивным способом проходки, позволяющим полностью механизировать все процессы по выемке породы и исключить присутствие людей в забое, создать условия для повышения производительности труда и скорости проходки стволов. Всеми механизмами управляют с поверхности.

Стволы бурятке отделением породы по всей площади забоя — роторное бурение, или по кольцевому забою с подъемом породного керна — керновое бурение. Роторное бурение применяют в мягких и неустойчивых породах с коэффициентом крепости не более 4, керновое — в более крепких породах.

Для проходки стволов способом роторного бурения применяют установки УЗТМ-7,5 и УЗТМ-8,75. Ими бурят стволы диаметром вчерне соответственно 7,5 и 8,75 м глубиной 550 и 800 м.

Бурение производят в две или три фазы: первая — бурение передовой направляющей скважины, вторая — расширение скважины до проектного диаметра. В более крепких породах предусмотрена промежуточная фаза — расширение передовой скважины.

Для кернового бурения применяют установку УКБ-3 6 м Ею бурят стволы диаметром в проходке 3,6 м и глубиной до 650 м в породах крепостью до 10.

В необходимых случаях эта установка может работать комбинированным способом, т.е. с выдачей керна и разрушением пород всего забоя.

Источник

Способы проходки стволов

Проходкой ствола называют процесс его строительства. В устойчивых породах ствол проходят обычным буровзрывным способом, а в неустойчивых и обводненных – с применением специальных способов.

При проходке ствола буровзрывным способом в проходческий цикл входят следующие операции:

— проветривание (не более 30 минут);

— погрузка и выдача породы на поверхность;

— возведение временной и постоянной крепи;

В настоящее время проходку стволов осуществляют с применением комплексной механизации всех основных операций проходческого цикла (бурение шпуров, погрузка породы и возведение крепи) с полной технологической увязкой с остальными (вспомогательными) операциями.

Комплексы разработаны для стволов трех групп:

— неглубоких – не более 300 м (комплексы КБ-1, ОСК);

— средней глубины – 300-700 м (комплексы КС-2у, 2КС-2у);

— глубоких и сверхглубоких – соответственно 700-1200 м и более

1200 м (комплексы КС-1м/6,2; КС-8; КС-9; КС-10; КШО, ДШП-1).

Для каждой группы стволов по глубине и диаметру подбирается соответствующее оборудование, эксплуатация которого в конкретных условиях обеспечивает максимальную производительность труда при минимальных капиталовложениях.

В зависимости от последовательности выполнения работ по выемке породы и возведению постоянной крепи различают следующие технологические схемы проходки стволов:

— последовательная, когда указанные выше операции выполняются друг за другом на каждом отдельном участке (звене);

— параллельная, когда указанные выше операции выполняются одновременно на двух смежных участках (звеньях);

— совмещенная, когда работы по выемке породы и возведению постоянной крепи ведутся одновременно в одном звене.

В настоящее время совмещенную схему применяют при строительстве стволов на большинстве горных предприятий. Она обеспечивает стабильные достаточно высокие средние скорости проведения 65-80 м/мес.

К специальным способам проходки стволов относятся проходка с забивной и опускной крепями, под сжатым воздухом, с помощью водопонижения, тампонированием, с предварительным замораживанием пород.

Сущность способа проходки с забивной крепью заключается в том, что проходке предшествует предварительное ограждение участка ствола временной крепью (сваями), под защитой которой производится выемка породы и возведение постоянной крепи.

Опускная крепь, также как и забивная, является опережающей. Опускная крепь имеет форму цилиндра и сооружается из кирпича, бетона, железобетона и металлических тюбингов. После сооружения опускного цилиндра приступают к выемке породы. При этом крепь опускается под действием собственного веса. Если собственного веса опускной крепи окажется недостаточно, производят принудительное задавливание ее дополнительным грузом или гидравлическими домкратами.

После пересечения водоносных пород крепь должна внедриться в подстилающие породы не менее чем на 1,5 м. В этих породах сооружают опорный венец, и далее проходка продолжается обычным способом.

|

Опускную крепь применяют при рыхлых, мягких и плывучих породах мощностью до 10 м, залегающих на глубине не более 25 м и не имеющих

твердых прослойков пород и валунов.

|

Проходка стволов под сжатым воздухом (кессоннный способ) заключается в том, что проходческие работы в водоносных песках и плывунах производятся в специальной камере при повышенном давлении

воздуха. Благодаря проникновению сжатого воздуха в поры водоносного слоя происходит отжим воды из забоя в стороны от ствола, в результате чего происходит местное осушение.

Проходка стволов с помощью водопонижения заключается в искусственном понижении статического уровня подземных вод в районе проходки ствола с помощью системы водопонижающих скважин, пробуренных с поверхности. В результате водопонижения происходит осушение горных пород и изменение их механических свойств. Породы (водоносные пески) приобретают большую плотность и устойчивость, что создает благоприятные условия для сооружения ствола.

Проходка стволов способом тампонирования пород заключается в заполнении пустот и трещин в водоносных крепких горных породах

(песчаники, известняки) растворами, способными затвердевать в этих трещинах и тем самым перекрывать поступление по ним воды.

Тампонирование чаще всего осуществляется цементными растворами.

Проходка с забивной и опускной крепями, под сжатым воздухом с помощью водопонижения и тампонирования в настоящее время применяется очень редко. Основным специальным видом проходки стволов является способ предварительного замораживания пород.

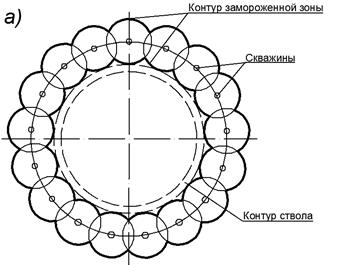

При проходке стволов с предварительным замораживанием пород с поверхности вокруг ствола пробуривают скважины глубиной на 2-4 м больше требуемой глубины промерзания. В скважины опускают замораживающие колонны, в которые нагнетают охлажденный раствор через питающие трубы (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Схема искусственного замораживания

горных пород вокруг ствола

Раствор, поднимаясь вверх по замораживающим колоннам, отнимает тепло у окружающих пород. В результате этого вокруг ствола образуется ледопородный цилиндр, под защитой которого выполняются горнопроходческие работы в стволе.

Для замораживания горных пород применяют жидкие хладагенты. В качестве основного хладагента применяют жидкий азот, температура испарения которого при атмосферном давлении 760 мм ртутного столба составляет – 195,7 о С.

Ледопородное ограждение поддерживают в замороженном состоянии до тех пор, пока не будет закончено проведение ствола. После этого производят оттаивание замороженных пород естественным или искусственным способами.

Источник